“一個人身上的優點,只要有一個就足夠了”_風聞

观察者网用户_240527-2020-11-26 09:43

坂本龍一出了一本書《skmt:坂本龍一是誰》,是本以“他人”視角撰寫的“自傳”。

“skmt,是從坂本龍一(Ryuichi Sakamoto)的域名標記上獲取的。這本書説是坂本龍一的‘傳記’,又不是‘傳記’。説它是某種記錄,但也只是收集起不合條理的、片段式的點滴,進行編輯罷了。”

1996年4月15日,編輯後藤繁雄在紐約採訪坂本龍一,為其準備了1000個提問。直到1998年12月29日的東京,訪問告一段落,兩人的對話素材被整理成170個片段,在第二年出版為《skmt1》。

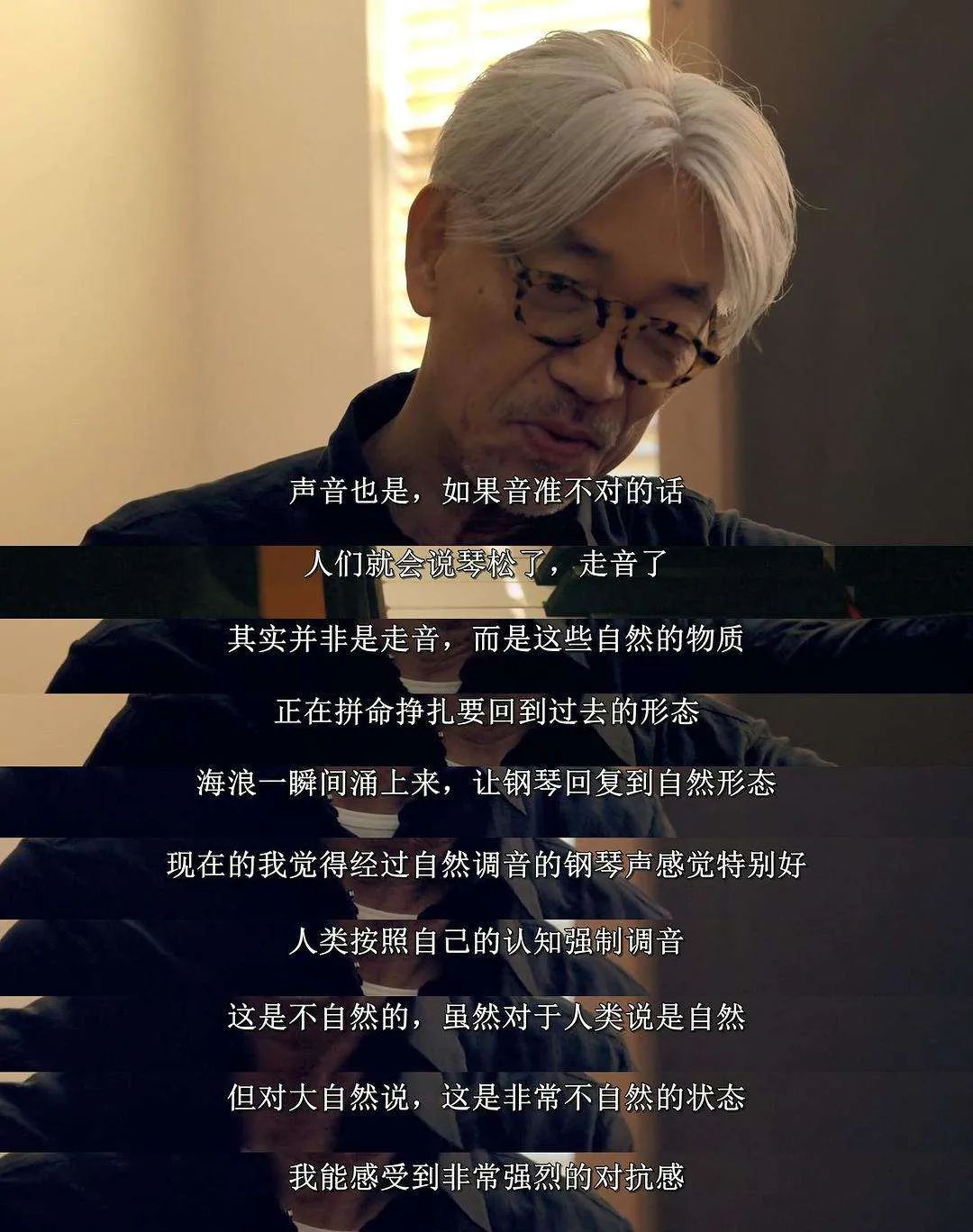

Lens拍攝的坂本龍一

時隔3年,兩人再次對談。這一次沒有固定或決定好的主題,雙方不作防備地交流,有時甚至分不清對話是提問還是回答。也正因如此,這段被整理成《skmt2》的文本才能“成為一本充滿流動在新世紀底層的東西、預兆和預感的書”。

“被稱為‘人生’的時間長河,雖然是由具有代表的軼事片段所組成的,但從這個標準中‘落選’下來的東西,或是每天隨手拍下來的快照,像是要將它們做成相冊般,來製作這本書。”

《坂本龍一:終曲》

局內人還是局外人?

《skmt:坂本龍一是誰》收錄了1996-2006年的言辭片段,而坂本龍一本人早已不在那個“時間點”上了,也不會對過去的發言承擔責任,他一直聚焦在如何完美地完成“現在”這個瞬間。

後藤繁雄:“所謂戰場是什麼?”

坂本龍一:“是活着此時、此刻。”

後藤繁雄:“人生的主題是什麼?”

坂本龍一:“如何完成人生? ”

後藤繁雄:“你是局內人?還是局外人?”

坂本龍一:“都不是,我往來於兩者之間。”

後藤繁雄:“你是從哪裏知道脱離常規的方法的?”

坂本龍一:“中學時是德彪西,高中時是沃霍,之後是戈達爾。”

坂本龍一《Sweet Revenge》專輯封面

從學生時代起,坂本龍一就是一個堅持不被固定下來的、保持不定形狀態的、與時代緊密關聯的、不斷思考又輕盈遊走其間的人。

“我曾常和朋友閒聊。不知為何在其中扮演了搞笑角色。曾經很討厭成為羣體的中心。

某天,班主任讓大家寫類似‘將來的工作、希望’這樣的作文。我寫了‘什麼都不想當’。對於要從屬於什麼,我感到害怕。”

“以前,某位評論家曾説過這麼一句話:‘人死了之後才會變得容易理解。’而活着,則是極難把握的、讓人惶恐害怕的事。”

在這種惶恐中,坂本龍一不知不覺被音樂牽引着走。

Lens拍攝的坂本龍一

“一個人身上的優點,

只要有一個就足夠了”

坂本龍一自幼學習鋼琴,但一直覺得自己未必要做與音樂相關的事。考上音樂學院,卻偏愛與非科班出身的人玩。大三結婚後,為維持生計,音樂只是他的一個容易賺錢的工具。組了樂隊,再解散,意外被指派給《末代皇帝》配樂……

儘管一直不確定,持續迷茫着,但就在他30歲的時候,找到了人生的方向,把電影配樂堅持至今。

《坂本龍一:終曲》

坂本龍一説:“音樂的恩寵是可以將數學、建築和性融為一體的事”,他將演奏這件事稱之為“快感。喜悦”。

“關於(音樂的)呈現方式,下一個會是末代皇帝,還是變成音響系,自己也不知道。有可能正巧會使用到鋼琴也説不定呢。安迪·沃霍也好,約翰·凱奇也好,也都是如此。

一個人身上的優點,只要有一個就足夠了。因為大多數人什麼都沒有。大家都是如此。所以説,不要糾結於過去,也不要回首往事,可以拿出來的東西只有一個啊。”

後藤問他,“人在聽音樂的時候,聽的究竟是什麼呢?彈奏方式和技術,還是在傾聽音樂深處的抽象世界呢?”

“應該也不是聽抽象物吧!”坂本龍一似乎回答得很艱難。

Lens拍攝的坂本龍一

後藤問道——

“是不是情緒呢?不是一個一個的音節,而是作為音樂發出的強度,只要強烈不就行了嗎?你的音樂是在哪個‘階段’發聲的呢?是抽象的部分,在被演奏前就發出聲響的嗎?還是在初次演奏之後才作為‘自己的音樂’開始發聲?”

坂本龍一的回答是——

“兩者都是。我想如果把它想成是演戲的話會比較容易理解。所謂抽象的世界就當作‘劇本’好了。站上舞台在觀眾面前就是開演了對吧。觀眾並不是來聽劇本的,而是來看錶演的。音樂也有與之相近的內容。就算劇本台詞相同,但每晚演出的韻味也都會發生變化。和這種情況很相似吧。我既是編劇,同時也是演奏者。”

Lens拍攝的坂本龍一

但為了將音樂更好地傳達給受眾,坂本龍一還擔任過一次秩序維護者。

他曾在演出中的舞台上對一位一直拍照的觀眾説:“你,能不能給我停下來?”那位觀眾一邊説着“知道了”,卻又一邊繼續拍照。

當時保安和團隊都沒動,坂本龍一生氣地從舞台上跳了下來制止。那位男子放棄了拍攝,他也再次回到舞台上。

他用英語向大家做了一個聲明,因為一個人而給大家都造成了不愉快, 他為此感到遺憾。觀眾和樂隊成員都回以掌聲。

《坂本龍一:終曲》

“我創作的東西允許曖昧存在。”

“我們購買的商品裏,並沒有那種不知道是用來幹什麼的奇怪東西。它們是毫無矛盾地遵從設計意志被生產出來的,不允許有錯誤,也不允許有曖昧。

**但我創作的東西卻是允許曖昧存在的,是多種意義的。**在脱離了作者意識的無意識裏藴藏着什麼含義。説不定我正在做的工作就是如何將曖昧的部分融入進來。和別人正相反。”

《坂本龍一:終曲》

坂本龍一的音樂創作並非一帆風順。

”對我來説真的很難。捨去自我,變得像機器那樣工作,成為只有技能的人,這麼做雖然很簡單,但由委託方的判斷來決定的工作,的確相當艱難。創作電影音樂的時候也是,每次都是到了自己想要大喊‘就到此為止了!’的程度。”

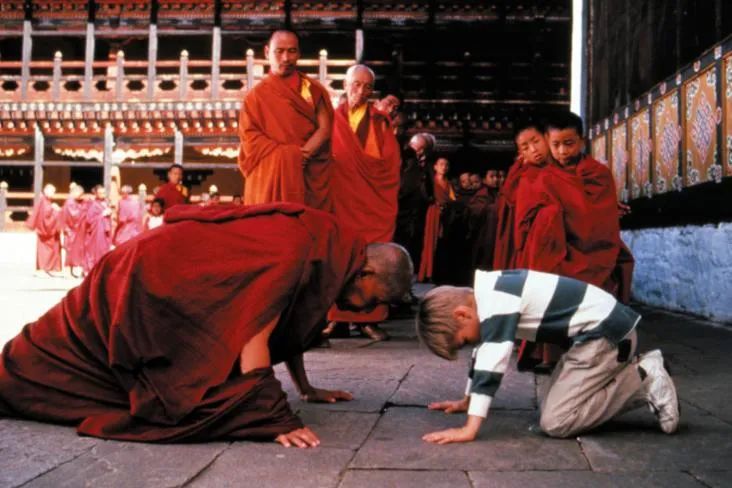

電影《小活佛》劇照

導演貝爾納多·貝託魯奇(Bernardo Bertolucci)在拍攝《小活佛》的時候,對已經完成了作曲的他説“太悲傷了”,要求在悲傷的盡頭要有希望,命令他重新作曲。他一邊激烈地爭辯着,一邊放棄了修改原來的曲子,重新寫了一首完全不同的曲子。

“對於我來説,‘悲傷’是一種‘向下的能量’,是一口張着洞口,無限向下的井。這是一口10米深的井嗎?還是7米左右呢?通過井的深淺來調節‘悲傷’。貝爾託盧導演説‘太過悲傷了不行’的時候,將10米深的井改成7米不就行了嗎?我做不到。不能用同樣的東西,我必須重新去挖掘另一口7米深的井。

坂本龍一《Smoochy》專輯

在專輯Smoochy裏,我寫了一首叫作《帶他們回家》(Bring them home)的曲子,那個時候,對於主題我很煩惱,唉,那就隨便挖挖看吧,結果挖出了一口100米深的‘悲傷的井’。那個時候創作唱片專輯,感覺就像是在這裏挖一口井,在那裏搭一間房子,彷彿是在畫一張‘想象中的風景畫’。”

“我要自己做泡菜,做紅酒”

專業音樂領域之外,坂本龍一也有自己的生活。

他關心遊戲的製作與發展,給遊戲製作人提建議——

“現在打遊戲的人羣是20多歲、30多歲吧。這些人都是看着《奧特曼》長大的一代人吧。我這一代幸運的是,我們並不是《奧特曼》而是《奧特 Q》的一代。它是非常碎片化的,帶着悲傷。沒什麼故事,有時扮作魚,充滿了生存的苦澀。

《奧特曼》之後則完全成了’故事‘吧。因為大家都是收看《宇宙戰艦大和號》之類的動漫一代了。所以遊戲中的故事性也很強,廉價的神話主題也一樣會有人‘買單’。朝着一個目標,到處暴走獲取勝利的遊戲模式很無聊。我建議製作遊戲的人重新讀一讀中上健次、埴谷雄高的書吧。”

坂本龍一還在意大利的鄉村買下來了一户15世紀前後建造的農舍,他安排自己每一年在這裏生活3個月左右。

“這是我的夢想啊。還想自己花功夫來製作好吃的、自己想吃的韓國泡菜。請韓國的老媽媽來教我吧。韓國的泡菜是‘反日本式’的,而且可以放入各種食材,感官上也是層次豐富讓人享受的食物吧。除了做泡菜,我還要做紅酒。還有意大利產的韓國泡菜,一定會放很多番茄吧(笑)。”

坂本龍一為自己製作的早餐

也有坂本龍一想做,但實現不了的事情,比如説和父親多多交流。

2002年9月,他的父親坂本一龜去世,享年80歲。在父親彌留之際,他正在世界巡迴演出的路上。當地時間早上4點半,坂本龍一在布魯塞爾到巴黎的巴士上被叫醒,得知了父親過世的消息。

Lens拍攝的坂本龍一

坂本一龜是河出書房的編輯,參與了《新創作長篇小説系列》《現代日本小説體系》等企劃編輯工作,在戰後的文學系列中發揮了卓越才華,因為工作繁忙而不常在家。

就算父親在家,也只是“令人害怕,不敢和他説話”的存在。而今,父親已經離世,坂本龍一説:“很後悔沒有和父親認認真真地交談過。”

以上這些坂本龍一的記錄“強烈地反映了這個時代,但那不是他對時事性的事件進行表面的反應,而是對時代深處流淌着的東西有感而發。”

他沒有把自己當作“某個人物”,而是當作“誰都不是的一個普通人”。

因此,當讀者讀到他的故事時,都覺得寫的是自己。

《坂本龍一:終曲》