葛兆光 | 思想史研究視野中的圖像_風聞

史学研究-史学研究官方账号-2020-11-28 13:02

基本信息

摘要:在中國思想史研究領域 , 研究者們對於圖像文獻的價值一直不夠重視。本文通過一組宗教祭祀神掛軸、若干東西方文化交流史上早期互相想象的圖畫、古代中國刻印的世界地圖 , 以及早期譯西書中的一組插圖、道教典籍中一些地理圖轉化的神符圖等個案的分析 , 指出圖像資料的意義並不僅僅限於“輔助”文字文獻 , 也不僅僅侷限於被用作“圖説歷史”的插圖 , 當然更不僅僅是藝術史的課題 , 而是藴涵着某種有意識的選擇、設計和構想 , 隱藏了歷史、價值和觀念。因此 , 圖像資料本身也是思想史應當注意與研究的文獻 , 只是目前尚需要有一些不同於文字文獻的研究方法。

作者簡介:葛兆光,北京大學研究生畢業,曾任清華大學教授,現為上海復旦大學文史研究院及歷史系特聘資深教授。文章原刊:《中國社會科學》2002年第4期。

儘管“圖”與“書”如今已經合為一個詞, 儘管“左圖右史”曾經是古代中國關於歷史記載的傳説, 但是, 對於“圖”的研究卻始終不如對“書”的研究, 尤其是在中國思想史研究領域。思想史研究者或者囿於“言為心聲”的習慣, 覺得只有文字文獻才能真實而準確地表述思想, 圖像分析難免穿鑿之嫌, 或者覺得文字文獻已經足夠思想史研究者左右採擷, 因而對於圖像文獻漠不關心。所以, 至今用圖像文獻來研究思想史的嘗試仍然很少, 彷彿那些並不直接表達思想的資料, 可以任憑它們處在思想史研究視野之外。

當然, 在有的領域, 研究者已經注意到圖像。不過, 除了文字文獻匱乏而不得不依賴考古發掘和傳世文物的早期歷史研究之外, 大部分圖像還只是作為“插圖”, 如各種“圖説”歷史與文化的著作。從鄭振鐸《插圖本中國文學史》和《中國歷史參考圖集》出版以來, 雖然圖像用得已經不少, 但是圖像只是文字敍述的附庸, 它在書中的存在似乎只是為了作為文字文獻的佐證。有的圖像被過分還原為文字, 研究者注意到它的敍述內容, 卻並不注意圖像的形式意味, 於是圖像還原成了文獻, 如近年各國學者對《點石齋畫報》的一些精彩研究, 可是這裏的內容如西風東漸, 如社會風俗, 只是作為社會史的資料被使用1。當然, 巫鴻關於武梁祠漢畫像石的研究相當深入, 其中很多論述如畫像石所在的祠堂空間象徵宇宙等等, 已經涉及了深層的觀念世界, 問題是, 漢畫像石長期以來始終被看作是藝術史的專門領域, 因此這種論述沒有引起人們對其他圖像中的思想史內容的重視2。同樣, 近來杜正勝對於《番社採風圖》的研究也相當精彩, 特別是指出了“風俗畫容易抄襲, 終於成了‘格套’, 然而真實的格套也可以作為生活萬象的縮影, 具有典範意義”, 這種格套恰恰呈現的是“日用而不知”的傳統觀念, 但是, 可惜的是人們卻沒有進一步討論所有圖像中最容易落入“格套”而成為某種思想史“象徵”的構圖、變形、位置、設色等等3。從圖像學研究的角度看, 構圖、變形、位置、設色等等恰恰是圖像與文字文獻的差異所在, 從思想史研究角度看, 這些方面的圖像學研究才是可以補充文獻資料的地方。因為, 既然圖像也是歷史中的人們創造的, 那麼它必然藴涵着某種有意識的選擇、設計和構想, 而有意識的選擇、設計與構想之中就積累了歷史和傳統, 無論是它對主題的偏愛、對色彩的選擇、對形象的想象、對圖案的設計還是對比例的安排, 特別是在描摹圖像時的有意變形, 更摻入了想象, 而在那些看似無意或隨意的想象背後, 恰恰隱藏了歷史、價值和觀念, 於是在這裏就有思想史所需要研究的內容。

“圖, 經也, 書, 緯也。一經一緯, 相錯而成文”。宋人鄭樵曾説“古之學者為學有要, 置圖於左, 置書於右, 索象於圖, 索理於書”4。如果真如古代人理解的那樣, 象中藴理, 理以象出, 那麼, 我們不僅可以在文字文獻中找到思想史, 也許還可以在圖像資料中找到思想史。在西方, 圖像學 (iconography) 自19世紀從考古學中分離出來, 成為研究宗教藝術中的圖案、象徵、符號的意義之後, 漸漸進入關於民族、宗教、觀念、意識形態的研究領域, 然而, 這一領域在中國學者的研究中卻還沒有得到充分的發掘。其實, 中國古代文獻中的圖像相當豐富, 它也真的藴涵着相當豐富的思想史內容, 只是思想史視野中的圖像研究, 尚需要一些方法上的摸索。下面便嘗試舉幾個具體的例子5。

1

在古代中國的祠堂祭祀或宗教儀式上經常使用一些懸掛的圖像, 這些圖像的空間佈局似乎始終很呆板、固定。如果説, 繪畫作為藝術, 它在佈局上追求的應當是變化與新奇, 可是, 這些儀式上使用的圖像卻始終好像刻意遵循一種陳陳相因的、由四方向中心對稱排列的格套, 改變這種格套反而會使它的意義喪失。而這種反覆呈現的“格套”, 卻成了一種象徵, 它來自對於某種觀念不自覺的持久認同。因為, 這些空間佈局的背後, 其實有很深遠的歷史與傳統, 簡言之, 重複呆板的格套象徵着根深蒂固的觀念。

比如, 古代中國的佛教與道教就有在儀式上作為想象神祇世界懸掛的畫軸, 這些圖像是在大型宗教儀式中使用的, 通常圖像是仿照宗教建築的三面牆壁安置, 中間正面的是最高的主神, 兩側是各種輔助性的神仙或菩薩, 共同象徵着宗教所設定的“聖域”, 作為宗教理想的境界引起信仰者的崇拜、嚮往和模仿, 因此這類圖像作為思想史文獻時, 常常需要將它放置在宗教儀式中, 考察它的象徵意味。如20世紀初法國伯希和 (Paul Pelliot) 帶至巴黎的、有明代景泰五年銘記的《水陸齋圖》, 就是佛教水陸大會中使用的, 它不僅向信仰者講述着天界的情形, 而且按照法國學者的研究, 這種彷彿金字塔式的空間構造有着“向着中心眾星拱北斗式的湧動”的意味, 它本身就呈現了“中國人的世界觀和自然觀, 以及對萬物的看法”6;而現存波士頓博物館的南宋《道教三官圖》則可能是道教齋醮儀式上用的“幕”, 按照宋代《靈寶領教濟度金書》的説法, 在室內舉行齋儀, 北、東、西三面牆壁就需要繪製圖像, 齋壇前要設幕, 平常建齋, 要立東西兩幕, 如果是隆重的黃錄齋, 則要建東西六幕, “左玄師、次天師、次監壇大法師, 右五帝、次三官、次三師”7。據現代學者的研究, 這些作為壇場帷幕的神祇圖像, 也是信仰者想象神界的依憑, 它的空間設計與宗教儀式的配合, 有着相當深刻的意味8。這種繪畫本身的內容與它懸掛的空間位置, 構成了一個置身其中的信仰者身歷其境的“境”, 加上正面主神的畫像、牌位或塑像, 三面神奇畫像加上夜晚頭頂星空, 構成想象的“聖域”或“天界”, 它憑藉歷史傳統的遺存、神奇譎詭的故事、匪夷所思的內容和絢麗繽紛的色彩, 本身就構成了想象的世界, 而這種仿效多維空間, 如同現代環狀銀幕的仿真場景, 加上宗教音樂, 把本來就有虔誠信仰的人們帶到預設的宗教境界。

“鑄鼎像物”, 即由圖像構造虛擬世界以比擬真實世界的歷史很早, 人們早就看到了圖像對於宗教性想象的啓迪性, 也早就理解了這種空間設計的象徵性。關於《楚辭·天問》最早的解釋之一, 就是王逸《章句》所説的, 屈原被放逐後“見楚有先王之廟及公卿祠堂, 圖畫天地山川神靈, 琦瑋譎詭, 及古聖賢怪物行事。周流罷倦, 休息其下, 仰見圖畫, 因書其壁, 呵以問之”9。而《山海經》據古人的一種説法, 就是一種四面懸掛、象徵四方以作地理講説的圖畫, 因此朱熹説它“往往是記錄漢家宮室中所畫者, 説南向北向, 可知其為畫本也”10。可能秦漢以來, 用宮室的或墓室的四堵牆壁, 或懸掛四方的若干圖畫來象徵四方, 模擬宇宙天地, 以供人想象另類世界的傳統已經很深了11, 所以道教一開始就沿用這一方式象徵他們自己設定的理想世界, 《太平經》中就有關於《乘雲駕龍圖》、《東壁圖》和《西壁圖》的説明12。當年王明先生整理《太平經》為《太平經合校》, 就曾經請中國科學院考古研究所陸式薰為其作此三圖, 附在《合校》的後面。

這些畫幕、畫軸和壁畫, 都是早期道教圖像繪畫傳統的延續。在後來的道教齋醮儀式中, 常常要像《九歌》一樣, 構造神奇氣氛和想象世界, 這與早期道教簡樸的靜室很不相同13。在後來的道教活動中, 除了要有莊嚴肅穆的祈禱誦經、美妙動聽的步虛音樂、譎詭神秘的步罡踏斗之外, 還要有能夠引起人們想象仙界的圖像, 在焚香時要“常存爐左金童右玉女侍香爐也”, 在呈章朝真時要“存五方氣及功曹、使者、吏兵, 左右分位, 森然如相臨對待左右前後”。道教告誡人們, 在想象神祇時“皆目想彷彿若見形儀, 不可以空靜寥然無音響趨拜而退也”14。可是, 當信仰不能僅僅依賴心靈的想象達到這種境界時, 便只有依賴音樂與圖像的啓發和誘導了。《要修科儀戒律鈔》卷十七敍述齋科的時候, 就曾經要求“地鋪錦席, 前立巨屏”, 而巨屏上是“左右龍虎將軍、侍從官將、兵二千許人立兩面, 若有備衞焉, 復有金甲大將軍二十六人, 神王十人, 次龍虎二君之外, 班列肅如也”15。如果到芮城永樂宮三清殿去看各面牆壁上諸天眾仙拱衞與羣趨朝拜於三清的向心圖像, 是否也可以烘托三清的崇高, 引起信仰者對三清境界的嚮往呢16?

對於宗教史研究來説, 關於圖像與儀式之間相互配合關係的理解相當重要, 不過, 對於思想史研究來説, 還需要繼續追問的是, 從信仰者無須圖像, 可以在靜室自覺地存想思神, 到信仰者需要圖像來啓迪對神祇世界的幻想, 這一變化背後隱匿着信仰世界的什麼變化?當然, 更需要追問的是, 通過這種環堵四周、拱衞中央的空間佈局已經成為格套的宗教繪畫, 我們應當如何理解它所象徵的“聖域”、“天界”或“三清境”的思想意味?就像古代以圜丘、靈台、明堂, 以“玉琮”、“蒼璧”、“式”來模擬天地宇宙, 以取得通天的意味一樣, 道教以及後來的佛教, 在安排儀式的場地時, 何以也要在方位、尺寸、色彩、設施甚至陳列物品上都要與古代中國人所認定的宇宙天地四方星象相對應17?在對於“聖域”的宗教繪畫中, 為什麼也要模擬古人觀念世界的宇宙空間, 為什麼神的世界也要與中心、四方、五行、上下相對應, 形成中央與東西兩側、四方的對稱和諧關係18?像《度人經》卷首三清圖, 被置於整個《道藏》之首, 其象徵意味當然相當重要, 而它就是按照某種等級次序來安排位置的, 元始天尊、二十八宿、五方鬥宿、四天三十二天、太陰太陽的空間位置, 即按照這種關於宇宙的空間關係、位置的等級秩序來安排19。可能閲讀道教神仙繪畫的人會覺得, 這種繪畫的空間設計千篇一律, 十分呆板, 但我覺得, 恰恰是由於它的反覆呈現, 才説明這種敍述背後是一種根深蒂固的習慣和觀念, 恰恰是在這些看似描述神界的繪畫中, 我們可以看到古代中國人是如何以圖像來詮釋 “中心”與“四方”的空間佈局、中心的地位高於四周的價值觀念, 是如何以圖像來演繹古代中國傳統的“一”的觀念、“五行”的觀念的, 而古代中國“天圓地方”的空間感覺又是如何構造了宗教的想象世界, 並滲透到宗教圖像中來的。

2

圖像不僅用模擬表達着取向, 以位置傳遞着評價, 以比例暗示着觀念, 更以變異凸顯着想象。在古代圖像中有意識的位置安排、大小變化是很常見的。像家族祠堂的人物圖, 統統畫成按昭穆次序排列的正面端坐像, 就是作為秩序的象徵;山水畫中人物的渺小, 實際上隱含了某種融入自然或追求靜謐的取向;古代帝王圖常常將帝王的身軀畫得格外高大而將侍者畫得相對渺小, 則表現着一種對地位與權力的仰視;而明清版畫中把理想女性想象成削肩纖弱的模樣, 多少反映了那個時代男性中心的強勢地位和缺乏自信的性別意識。特別有意思的是, 我注意到古代中國以地圖繪製中的中與邊、大與小、上與下來表達着當時關於民族、國家和文明的觀念, 也表達着某種焦慮和不安20。如《職貢圖》、《王會圖》或《朝貢圖》, 就把異國人物不僅畫得“非我族類”, 而且多少有些變形, 正是在這樣的變形中, 表現着天朝大國的自我意識。

思想史研究者已經指出, 古代中國思想向近代中國思想轉變的一個重要方面, 就是中國從“天朝”的想象中走出來, 進入“萬國”並峙的時代, 從而對於自我的理解從“天下”到了“中國”21, 可是, 當古代中國這種自我永恆高於四裔的自信一旦喪失, 傳統的知識、思想與信仰世界就將出現裂縫甚至崩潰。可以證實思想史中的這一論斷的文獻很多, 不過最直接和最形象的表現卻是上面提到的那兩種圖像。古代中國人畫的“世界地圖”如《輿地圖》、《禹跡圖》、《廣域圖》之類, 當它把漢族所在的那一塊空間放在中央並佔據了“天下”的大半而將異域畫得很小並放在四周時, 它表達着古代中國關於天朝與四夷的想法, 而當人們被迫接受近代西方繪製的世界地圖時, 則表明傳統關於天下的觀念已經崩潰22。《職貢圖》也同樣是對世界的一種理解, 自從傳説梁元帝畫《職貢圖》以來, 到收入四庫全書的《皇清職貢圖》, 歷代宮廷都曾以異域來使朝覲為主題畫過這種圖像, 在很長時間內, 這種原本為表現天朝大國中“胡越一家、要荒種落, 共來王之職”, 又把異族看成“其狀貌各不同, 然皆野怪寢陋, 無華人氣韻”的圖像23, 一直被當做“萬國”、“異族”、“番鬼”甚至“洋人”圖像的範本, 無論是寫實的還是想象的, 它都充當着關於“異域的想象”24。

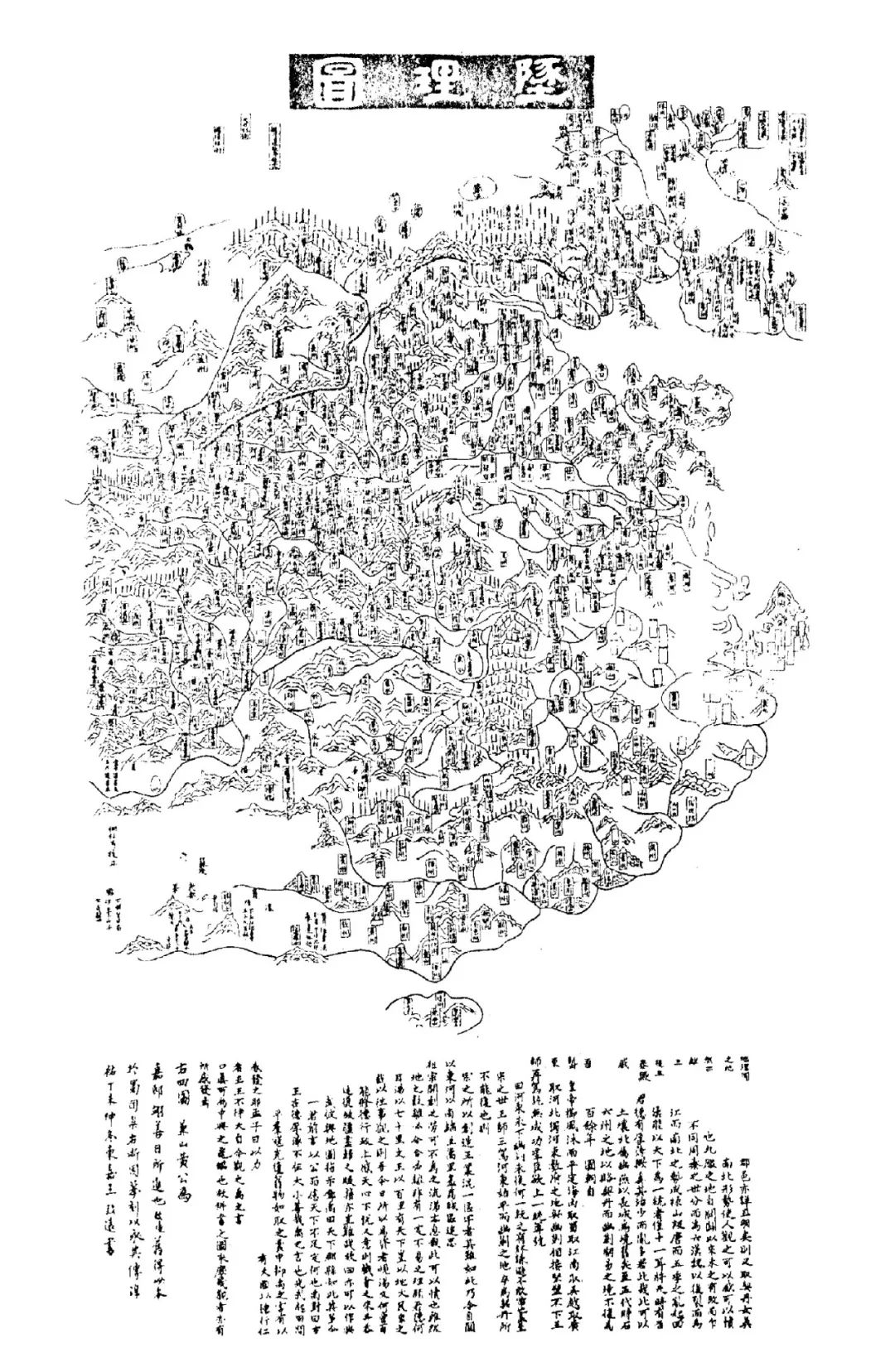

在這種想象的圖像中, 中國以惟一文明大國的眼光俯瞰四夷, 半是鄙夷, 半是哀愍。南宋劉克莊在描述李伯時所繪《十國圖》時説, 儘管有的外邦離開萬里, 但他所畫卻“非虛幻恍惚意為之者”, 至少關於日本、日南和波斯還是實錄, 儘管如此, 他還是把異族人想象成野蠻人, “其王或蓬首席地, 或戎服踞坐, 或剪髮露, 或髻丫跣行, 或與羣下接膝而飲, 或瞑目酣醉, 曲盡鄙野乞索之態”25, 儘管當時文明的漢族國家已經被後起的女真和蒙古壓迫得只剩下半壁江山, 那種文化的優越感卻始終不曾消失, 反而在強敵環伺中越發凸顯出來【圖1】。

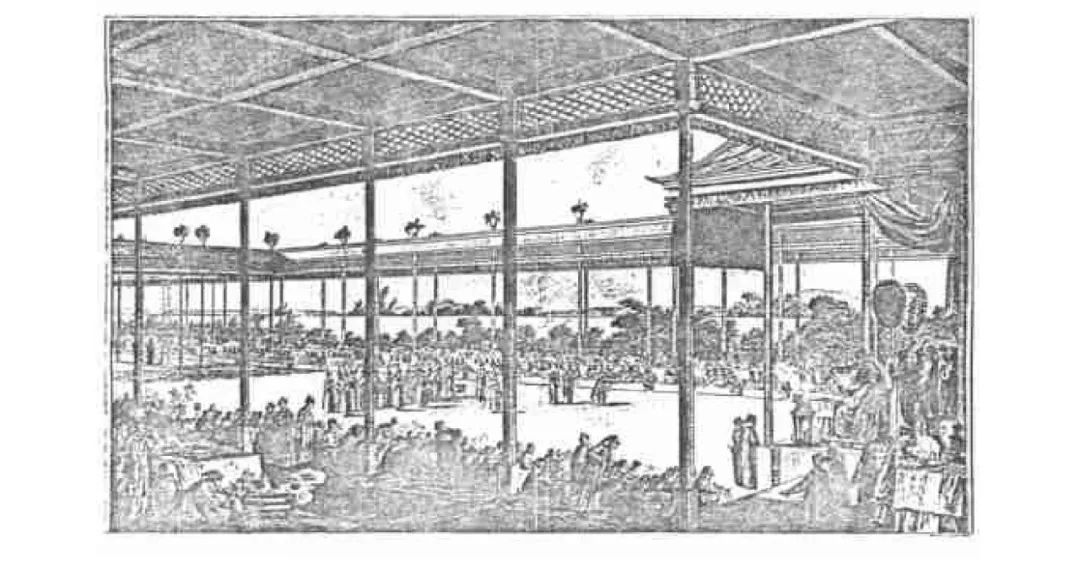

通常, 人們都以為用圖像傳達一件事物或現象, 比文字更準確, 因為文字在閲讀和理解的時候, 非常容易從詞彙意義的縫隙中摻進想象, 當一個文字的描述從寫作者筆下到達閲讀者眼裏的時候, 看上去似乎很直接, 其實並不盡然, 古代所謂“郢書燕説”説的就是文字的“誤讀”。不過, 看似寫實的圖像似乎也難以逃避想象和偏見的入侵。舉一個例子, 善於寫生的西洋人用他們的透視畫法, 描繪中國的建築、風景和人物, 本來按理説應當大體準確, 如1665年Johan Nieuhof的一幅風景畫, 就被人在巴黎找到了原來的素描底本, 底本看起來就是實地的寫生作品。但是, 恰恰是原來那個素描底本的被發現, 説明這是實景的同時, 又説明在從寫生到作畫的時候摻入了想象, 因為, 在後來印刷出版的圖中, 那些椰子樹、城樓上的草木, 卻是後來按照西方的習慣性想象加上去的, 於是, 這幅畫就成半真半假了。文化交流和相互理解的歷史中常常就是這樣的, “誤讀”伴着“想象”, “揣測”連着“觀察”。有一幅據説是順治皇帝的畫像, 怎麼看也像是一個西洋人在西洋宮殿裏面, 那種雕鏤精細、花紋繁複、牆上掛滿了華麗掛毯的宮殿, 不像中國的皇宮, 説是西洋貴族的豪宅可能更像一些, 至於旁邊的那隻小狗, 也許是想象中加上去的, 中國皇帝大約不會自己養一條牧羊犬26。西洋人所繪的乾隆時代的宮廷宴飲圖, 也摻了很多西方習慣想象在內27【圖2】。同樣, 在另一幅關於清初宮廷的繪畫中, 我們看到清帝手按地球儀, 階上眾軍人執刀舉槍, 四周侍衞, 階下是四個犯人, 其中一項上戴枷者倒地, 佈局全然是西洋畫的格局, 把宮廷、帝王和審訊放在一起, 大約也只是一種西方的想象28。

圖1.南宋紹熙元年 (1190) 黃裳所繪《地理圖》, 淳七年 (1274) 刻石, 現藏蘇州市碑刻博物館。值得注意的是下面文字中關於“中國”的焦慮 (選自《中國古代地圖集 (戰國至元) 》, 文物出版社, 1990年) 。

圖2.西洋人所繪《乾隆宴飲圖》 (選自Friedrich Perzyski所著Von Chinas G¨ottern, Reisen in China, Kurt Wolff Verlag M¨unchen and Leipzig, 1920)

古代中國人對四夷進行描述的文字和圖像, 常常藴涵着天朝大國的驕傲和對野蠻的憐憫, 總是隨着想象甚至幻想把異域之人想得“野怪寢陋, 無華人氣韻”29。然而, 早期如13世紀至15世紀的歐洲, 似乎也充滿了對東方的好奇, 諸多遊歷東方或想象東方的書中, 不僅有着半真半假的文字, 還有摻了幻想和揣測的圖像。讓我們看1478年出版於Augsburg的《自然之書》 (Buch der Natur) 和1609年刻印於中國的《三才圖會》中所收的兩幅關於異域人的圖像【圖3】。這兩種不同的圖像和相同的心情, 讓我最先想到的, 就是圖像中對“異邦的想象”。早期西洋人對於東方尤其是中國的想象, 正好和古代中國的《職貢圖》、《王會圖》或《朝貢圖》中關於外國人的想象配成一對兒, 從這些圖像中, 我們恰恰可以透視各自對“另類文明”的預設, 在如何影響着自己對“他者形象”的描述。

圖3.《三才圖會》中的異國想象

3

依照想象繪製圖像, 當然有因摻入偏見的想象而產生的變形, 在圖像與圖像之間的臨摹、複製和傳寫中, 也會發生差異, 除了一些技術上的原因外, 還有一些另外的原因, 比如摻進了來自傳統的習慣、想象甚至偏見等等。於是, 思想史可以把圖像翻刻、臨摹、轉寫、抄襲之間發生的差異, 看成是一個歷時性過程, 由於在由此而彼的變異中摻入了觀念世界的內容, 因此, 這種不同的圖像之間就有着思想史需要研究的問題30。

這是一件很有趣的事情。比利時魯汶的歷史博物館中有一幅15世紀的油畫, 畫布上畫的是一個人體骨架拄着一把鐵鍁, 背後畫了一些作為陪襯的風景, 據説, 畫風景是科學插圖和藝術圖畫還沒有分家時常有的事情, 當時人常把風景和人體、機械畫在一起, 就像當時的世界地圖在空處總畫上一些奇獸怪魚一樣。這幅畫後來被用在荷蘭出版的一本描述人體結構的書籍中, 描述人體的骨架結構, 而這部書由傳教士羅雅谷 (1592—1638年) 等人翻譯到中國, 題為《人身圖説》, 這幅圖也就被照樣翻刻下來, 叫做《周身正面骨圖》。據比利時的鐘鳴旦教授 (Nicolas Standaert) 説, 這部書藏於北京大學圖書館, 他仔細看過, 翻刻的圖畫還不止此, 比如除了這幅正面的, 還有一幅背面的骨骼圖《周身背面骨圖》, 而另一幅描述人體的圖, 也被中國版《人身圖説》畫了下來, 叫做《正面全身之圖》, 只是這些畫上, 都多了一些子醜寅卯之類中國標誌方位的文字。當然, 圖像的翻刻是常有的事情, 雖然不那麼準確, 但也大致不差, 就算加了一些文字, 也不過是“格義”。中國人用五臟配五行是古老的習慣, 而五行與天干地支相配也來歷久遠, 怨不得翻刻時畫了蛇又添了足。有趣的是, 鐘鳴旦教授發現清代羅聘所作的《鬼趣圖》, 裏面所畫的鬼居然就是套用了西洋人所畫的這些骨骼圖像, 這倒是一種很有趣的挪用, 把科學性的插圖變成藝術性的繪畫, 把人體骨架當成死後鬼形, 摻入了閲讀者和觀賞者的文化想象。恰恰在這種匪夷所思的變化中, 包含着可以細細琢磨的意思31。

類似的情況還有不少, 像中國泉州與日本長崎把觀音想象成聖母, 或者有意把聖母繪製成觀音, 除了避免宗教迫害之外, 在觀音與聖母的關聯中, 是否有一種對於宗教信仰的理解和解釋的意味可以分析?而明蔡汝賢的《東夷圖像》中的《天竺圖》, 則把天竺 (實際上是印度果阿地區) 人當時信仰天主教的聖母也想象並畫成朝拜觀音的樣子, 只是觀音多了懷抱的嬰兒32, 這種想象中的變異究竟有什麼意味?再如, 還有一種有意思的變異出現在道教資料中, 《道藏》中有《五嶽真形圖》, 按照李約瑟的分析, 這個六朝道教文獻應當是中國最早的地圖之一【圖4】, 因為現存所謂《古本真形圖》的序文就説“五嶽真形者, 山水之像也, 盤曲迴轉, 陵阜形勢, 高下參差, 長短卷舒”, 其中標有上南下北, 而且有多處“從此上”的標誌, 可以想象最初應當是採藥或尋仙的地圖, 所以有各種關於何處有“紫石芝”、“仙草”, 從某處至某處“若干裏”、“若干丈”等等的説明, 正如文字中説的, “黑者山形、赤者水源、黃點者洞穴口也, 畫小則丘陵, 微畫大則隴岫壯, 葛洪謂高下隨形, 長短取像”33。問題是, 這種本來是描摹地形和地貌的地圖, 後來在道教語境的傳寫和解釋中, 卻漸漸變成了道教的符圖, 其中模擬山水的意思, 變成了神秘的意思, 本來引導入山、指明途徑的知識性意圖漸漸消失, 凸顯出來的卻是依賴神靈護佑力量的宗教性意圖。特別值得注意的是, 這種轉換中, 卻經由了“文字”的過渡, 圖中説到, “波流似於奮筆, 鋒芒暢乎嶺鍔, 雲林玄黃, 有如書字之狀”, 這種符圖在神秘心理長久的作用下, 漸漸被視為某種神秘文字, “是以天真道君, 下觀規矩, 擬縱趨向, 因如字之韻而隨形而名山焉”。地圖變形為文字, 文字變形為神符, 其中的思想史意味是什麼呢?我一直在琢磨, 漢字的視覺印象、聯想與象徵意味, 在作為思想的符號時, 肯定對古代中國思想取向有其特殊的作用, 使古代中國人關於詞與物、語言的秩序與宇宙的秩序的理解, 不同於西方也不同於印度, 可能它不僅對漢民族, 而且對曾經使用漢字的東亞各民族都有相當特別的影響。在《五嶽真形圖》把地理圖像變形為不可識別的文字, 又把這種不可識別的文字想象成道君所賜神秘之符, 更把它稱為“龍篆”的變異過程中, 是否有一些可以使思想史研究者發生興趣的地方?

圖4.《道藏》所收《古本五嶽真形圖》 (局部)

古代中國思想史的研究近來已經有了很多新的進展, 比如考古發現的新資料使我們對於思想史的連續性有了更新的理解, 比如重新檢討西方詞語與中國思想之間的差異使我們可以更貼切地敍述思想的歷史, 比如眼光向下注意到一般思想世界使思想史有了更廣闊的空間, 比如審視思想的知識史背景使我們對於許多思想有了新的解釋, 等等。不過, 我以為, 對於圖像的研究似乎也可以給思想史增添新的視野, 因為在古代中國的遺存資料中, 圖像文獻並不少, 而且已經有很多圖像資料開始向我們提出了思想史的新問題, 如子彈庫楚帛書十二神像的象徵性是什麼?如地圖為何發生從上南下北到下南上北的轉變?如傳統肖像畫的格式何以總是畫成正面端坐, 而且如有眾多人物要以昭穆男女對稱?如傳統推命圖書何以要畫成圓形, 它與曆法及五行九宮的關係表明了什麼觀念?這樣的例子很多, 這也許可以詮釋古代中國很多普遍的隱藏的思想。只是需要小心的是, 在圖像的思想史研究中, 如何防止過度詮釋, 限制它的解釋範圍, 還需要進行認真的討論, 再加上若干謹慎。

註釋

1 如康無為 (Havold Kohn) 《畫中有話:點石齋畫報與大眾文化形成之前的歷史》 (Drawing Conclusions:Illustration and the Pre-history of Mass Culture) , 《讀史偶得:學術演講三篇》, 台北中研院近代史研究所, 1993年;武田雅哉《清朝繪師吳友如の事件》, (東京) 作品社, 1998年;陳平原《晚清人眼中的西學東漸》, 作為《導言》載其所編《點石齋畫報選》, 貴州教育出版社, 2000年。

2 巫鴻 (Wu Hung) :《武梁祠:古代中國圖像藝術的意識形態》 (The Wu Liang Shrine:The Ideology of Early Chinese Pictorial Art, Stanford University Press, 1989) 。參看邢義田《武氏祠研究的一些問題》, 《新史學》 (台北) 第8卷第4期 (1997年) 。

3 杜正勝:《番社採風圖題解——以台灣歷史初期平埔族之社會文化為中心》, 《景印解説番社採風圖》, 台北中研院歷史語言研究所, 1998年。參看詹素娟《文化符碼與歷史圖像——再看番社採風圖》, 《古今論衡》第2輯 (台北中研院歷史語言研究所, 1999年) 。

4 《通志·圖譜略》, 王樹民點校《通志二十略》下冊, 中華書局, 1995年, 第1825頁。關於圖像的意義, 古代人的説法, 還可以參看明代周孔教《三才圖會·序》, 《三才圖會》卷首 (上海古籍出版社影印本, 1988年) 第2—3頁。

5 如果極而言之, 下面所列舉的這些圖像涉及的思想史問題, 也許分別與古代中國的宇宙空間觀念、民族主義傳統以及不同思維方式有關。

6 參看カロリヌ·ジス=ヴェルマンド撰, 明神洋日譯《明景泰五年在銘〈水陸齋圖〉をめぐる圖像學的研究》, 《佛教藝術》二一五號 (東京, 1994年) 。

7 《靈寶領教濟度金書》卷1, 《道藏》影印本第7冊, 文物出版社、上海書店、天津古籍出版社, 1988年, 第28頁。關於更早道教造像的文獻, 參看陸修靜《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》卷2《造像品》, 《道藏》影印本第24冊, 第747頁。

8 Huang Shih-shan, Summoning the Gods from Heaven, Earth and Water:Paintings of the “Three Officials of Heaven, Earth and Water” in the Boston Museum of Fine Arts and their Association with Daoist Ritual Performance in the 12th Century, “宗教與中國社會”國際學術討論會論文 (香港) , 2000年。又, 關於從不同神像配置中探索思想信仰, 可以參考彭明輝《由神明配置圖看台灣民間信仰》, 《新史學》第6卷第4期 (台北, 1995) ;李豐■、謝宗榮《道教文化與文物圖像》, 《道教文物》, (台北) 歷史博物館, 1999年。

9 《楚辭補註》卷3, 中華書局, 1983年, 第85頁。

10 《朱子語類》卷138, 中華書局, 1988年, 第3278頁。

11 丁晏《楚辭天問箋》説:“壁之有畫, 漢世猶然。漢魯殿石壁及文翁禮殿圖, 皆有先賢畫像, 武梁祠堂有伏羲祝誦夏桀諸人之像, 《漢書成帝紀》甲觀畫堂畫九子母。《霍光傳》有周公負成王圖, 《敍傳》有紂醉踞妲己圖。《後漢宋宏傳》有屏風畫列女圖, 《王景傳》有《山海經禹貢圖》”, 轉引自《天問纂義》 (中華書局, 1982年) 第7—8頁。

12 王明:《太平經合校》, 中華書局, 1997年, 第460頁。

13 參看吉川忠夫《靜室考》, 《日本學者研究中國史論著選譯》第7卷 (許洋主譯, 中華書局, 1993年) 第446—477頁。

14 《雲笈七籤》卷45, 齊魯書社影印本, 1988年, 第257頁。

15 《要修科儀戒律鈔》卷17, 《道藏》影印本第6冊, 第1006頁。此文又載《雲笈七籤》卷37, 第209頁。又, 《雲笈七籤》卷25記載“北極七元紫庭秘訣”時説明所需物品中有“七元圖”, “圖用青絹兩幅長九尺畫之” (第147頁) 。據現代學者調查, 在福建、浙江南部一帶的道教儀式上, 也同樣要懸掛各種圖像, 如福建南靖金山鄉的靈應壇要掛《十王圖》、大田道士做醮時則掛三清及天府地府圖, 浙江蒼南道士的壇場, 東邊要掛代表日宮、馬元帥、温元帥, 西邊要掛月宮、趙元帥、康元帥的圖像, 參看勞格文 (John Lagerwey) 《福建省南部現存道教初探》及勞格文、呂錘寬《浙江省蒼南地區的道教文化》, 《東方宗教研究》新3期 (藝術學院傳統藝術研究中心, 台北, 1993年) 。

16 參看山西文物管理工作委員會《永樂宮》, 人民美術出版社, 1964年;傅熹年《永樂宮壁畫》, 《文物參考資料》1957年第3期。

17 例如道教大型齋儀之齋壇的方位、每層的高度、安纂的枚數、柱之色彩、門之雕刻、門上牌額文字的書寫及底色、燈之安放, 都與宇宙天地四方星宿有相當精確的對應。見《靈寶領教濟度金書》卷1《壇幕制度品》, 《道藏》影印本第7冊, 第20—21頁。

18 這種空間觀念的影響相當深, 就連小説也不例外, 早期的如道教關於“十洲三島”的傳説和想象, 就是按照這種空間佈局分配的, 參看《雲笈七籤》卷26, 第155頁以下;而後來的小説如清呂熊《女仙外史》第一回在敍述“天上各有境界”時, 也要分出“東天是道祖三清及羣仙所居, 西天是如來佛祖及諸菩薩阿羅漢所止, 北天是玄武大帝暨眾神將治焉, 昊天上帝之宮闕, 則在中央而統轄南天”。

19 關於類似圖像, 饒宗頤在《吳縣玄妙觀石礎畫跡》中有所討論, 載《歷史語言研究所集刊》第45本第2分冊 (台北, 1974年) 。

20 明代鄭若曾在《圖式辯》中的一段話相當有意思:“有圖畫家原有二種, 有海上而地下者, 有地上而海下者, 其是非莫辯, 若曾以義斷之, 中國在內, 近也, 四裔在外遠也, 古今畫法皆以遠景為上, 近景為下, 外境為上, 內境為下, 內上外下, 萬古不易之大分也, 必當以我身立於中國而經略夫外裔, 則可, 若置海於下, 則先立於海中, 自列於外裔矣, 倒視中國, 可乎?” (《鄭開陽雜著》卷8, 影印文淵閣《四庫全書》本, 第8頁A—B)

21 列文森 (Joseph R. Levenson) 《儒教中國及其現代命運》 (Confucian China and Its Modern Fate) 指出, “近代中國思想史的大部分時期, 是一個使‘天下’成為‘國家’的過程” (鄭大華譯, 中國社會科學出版社, 2000年, 第87頁) 。

22 葛兆光:《天下、中國與四夷——古代中國世界地圖中的思想史》, 《學術集林》第16卷, 上海遠東出版社, 1999年。最近, 在Walter D.Mignolo所著的The Darker Side of the Renaissance:Literacy, Territoriality, and Colonization (Michigan University Press, 1995) 一書的第5章中, 也看到了類似的研究。

23 《德隅齋畫品》記梁元帝《番客入朝圖》 (疑即《職貢圖》) 語, 轉引自陳傳席編《六朝畫家史料》 (文物出版社, 1990年) 第285頁。

24 關於《職貢圖》, 可以參看■一雄的論文《職貢圖の起源》, 《東方學會創立四十週年東方學論集》 (東京, 1987年) 。

25 劉克莊:《後村先生大全集》卷102《跋林竹溪書畫·李伯時畫十國圖》, 轉引自陳高華編《宋遼金畫家史料》 (文物出版社, 1984年) 第512頁。

26 基歇爾 (Athanasii Kircheri, 英文譯名為Athanasius Kircher) :《中國圖説》 (China Monumentis) , Amstelodami, 1667;Charles Van Tuyl英譯本China Illustrata with Sacred and Secular Monuments, Various Spectacles of Nature and Art and Other Memorabilia, Indiana, 1987, p. 103。

27 Friedrich Perzynski, Von Chinas Gottern, Reisen in China, Tafel.17, Kurt Wollf Verlag, Munchen and Leipzig, 1920.

28 見Joan Nieuhof , Tartarischem Cham, Keizer van China卷首, 1665。此書現存比利時魯汶大學神學院圖書館。

29 包括作為類書的《三才圖會》, 參看其《人物》十二卷至十四卷中的各種異域人物圖像與説明文字 (《三才圖會》, 上海古籍出版社影印本, 1988年, 第817—872頁) 。

30 當然, 並不只是“變形”中有思想的痕跡, 在“不變”中也可能有思想的印記, 像明代中國畫家把聖母像照樣挪移過來繪製觀音菩薩, 或者像泉州的中國基督徒和長崎的日本基督徒借觀音菩薩像為聖母來崇拜, 似乎不僅證明圖像作為一種崇拜物的意味, 並不在於具體描摹的對象, 而且可以從一種圖像的挪移中看到早期東西文化交流中所經歷的好奇、模擬、迫害和隱忍的歷史。

31 Nicolas Standaert, A Chinese Translation of Ambroise Pare’s Anatomy, 《中西文化交流史雜誌 (中國天主教史研究) 》 (Sino-Western Cultural Relations Journal) , ⅩⅪ, 1999。

32 芝加哥自然歷史博物館所藏傳為唐寅所作的《送子觀音圖》與西方聖母像的關聯, 參看Lauren Arnold, Princely Gifts and Papal Treasures——The Franciscom Mission to China and Its Influence:1250—1350 (Desiderata Press , San Francisco, 1999) 。又, 石泰安 (R.A.Stein) 《觀音, 從男神變女神一例》, 耿升譯, 《法國漢學》第2輯, 清華大學出版社, 1997年, 第87頁。關於《東夷圖像》中《天竺圖》中朝拜聖母之圖像, 湯開建《中國現存最早的歐洲人形象資料》一文有介紹 (《故宮博物院院刊》2001年第1期, 第22—28頁) 。

33 《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》, 《道藏》影印本第6冊, 第735—743頁。類似的還有《玄覽人鳥山經圖》, 見《道藏》影印本第6冊, 第697頁。