我兒只是想逃命_風聞

已注销用户-中国政经第一刊2020-11-29 21:02

作者 | 南風窗記者 肖瑤

胡楊林像針刺一樣密匝地倒插在這片豫北黃土地上,一早一晚聚起薄霧,闊拓的馬路、小平樓都是嶄新的,這些年內,大部分村民陸續遷到了堤壩北岸,黃河即便再度漲水,也很難對清河集村構成直接威脅。

從舊村落小徑往北行進十幾里路,就到了常衞雲現在的家—一爿約20畝的桃林。入秋後,果樹已全部凋零,地上鋪滿殘枝落葉,天穹被用來防擋小鳥的網籠罩。

常衞雲獨自住在路中央一間七八平方米的小平房裏,見到她的時候,她正孤零零地卧在房內唯一一張低塌的單人牀裏,頭髮散亂,渾身浮腫。身旁是坑窪的水泥地面和堆積如山的雜物,斜上方一隻小小的天窗,燈光昏暗,像一間單人囚室。

周遭實在太靜了,沒有鳥和獸,連一絲風也不聞。

常衞雲現在的“家”在一片荒蕪的桃園裏

這個簡易搭建的平板間是政府給常衞雲專門騰挪出來的“避難所”,除了兒子張海賓的好朋友阿鵬,平常不會有人來看她,親戚鄉親們早已斷絕往來。

常衞雲反而覺得清淨和心安,遠離熟悉的黃河水和楊樹林,遠離可能“要她命”的人。

這天是傳統“鬼節”,農曆十月初一,常衞雲一大早醒來就覺得頭痛欲裂,渾身痠軟無力。

11月10日,“張好峯父子反殺事件” 被第十次維持原判。“每次收到法院的判決,我就要生一次重病。”她説。

一個人,一張牀,一間簡陋的屋子,所有的判決書,就是常衞雲現在生活的全部蹤跡

她也不敢回原來的家,自從2009年7月3日過後,她再也沒有踏進那個曾釀成慘禍的院子半步。不僅因為怕觸景傷情,更怕暴露行蹤,被許家的人發現。

那是一幢1998年建的兩層獨棟,附帶100多平方米的院子,11年過去,院裏落滿了枯葉、斷枝,兩三米高的墨綠色大鐵門上還殘留當年被砸爛的傷痕,常衞雲虛晃晃的軀體走過去,推開房門,破敗的傢俱裹在塵埃中,一股腐氣撲鼻而來。

常衞雲顫顫巍巍地在門前一塊空地前站穩,伸手指向地面:“當年就是在這裏(打鬥的)。”

1

行 兇

11年前,2009年7月19日晚,河南新鄉市清河集村,31歲的許振軍帶着幾個人來到張好峯家中,與張好峯、張海賓父子爭執並打鬥,許振軍身中數刀死亡。張家父子被判故意殺人罪,分別被判處死刑和死緩。

常衞雲每次走進原來的家門都不自主地身體顫抖

據目擊村民的證詞,闖入者約莫五六個人,還有人翻牆進入張家,不少村民都聽到院內傳出叫喊和廝殺聲,漆黑一片中,具體的打鬥細節,就連當事雙方,都很難百分百確定複述。

而根據許振軍同夥的交代,他們是3個人而非5個人,並且只有許振軍一人下車去與張家父子打鬥,其他人留在車上。

日前,法院採信的是另一種説法,稱張海賓父子事先準備好了尖刀利刃,等待着有一天攻擊和報復許。

張好峯的供詞則是:當許等人踹門時,張家父子持棍棒躲在院內,混亂中揮動棍棒,打傷了對方一行人。

據被告方代理律師常伯陽回憶,當張好峯得知許振軍死亡後,立馬慌張起來,在下一次供詞中,承認自己用鐮刀致許振軍死亡,想一個人扛下罪名,保護兒子。

兒子張海賓,被法院判決書形容為“犯罪手段殘忍、性質惡劣,後果特別嚴重”。

在張好峯妻子、張海賓母親常衞雲的泣訴裏,“我兒只是想逃命啊,他有什麼錯?” 她説,當時混亂中,張海賓曾不顧一切逃出院子,奔走幾十米後,又被入室者追出繼續毆打。

常衞雲把這些年所有相關資料都藏在牀板底下,每天都要翻出來研究

為了給父子二人翻案,在過去的11年內,常衞雲日復一日到北京上訪,據她自陳,整整10年來,她沒有心思工作,睡在橋洞和車站,接火車站的自來水喝,吃快餐店裏人們吃剩的飯菜,半個饅頭可以吃一天。偶爾遇到好心的記者、律師,會資助她一些生活開銷。冬天,就用火車站的開水注滿許多礦泉水瓶,在身體旁邊圍滿一圈,再席地而卧。

這樣的日子11年如一日,她已不在乎再來一個11年。

這10年來,只有兩件事讓她從北京一次次乘鐵皮火車返鄉:一是每個月都要來探望丈夫和兒子。“一個被關到開封,一個被關到新鄉,探監都要讓我跑兩趟。”二是接受記者採訪。直到去年9月,有記者首次要求重訪老屋院子,常衞雲才再次推開了那扇塵封11年的大門。

這次南風窗記者前去採訪,她特地安排了兒子的好朋友接送,沒告訴當地政府。她説,前面幾次,政府會招待媒體,一波來了一波又走,看到記者來了,許振軍70多歲的父親許洪振就在常衞雲家附近慢跑,一邊偷偷觀察。

有幾次,兒子張海賓的同學小柱陪她去北京上訪,兩人住在車站旁20元一天的賓館裏,一張牀。常衞雲不敢睡着,因為鄉里總有人打電話來提醒她,説許洪振一直在尾隨她。

常衞雲回憶,這些年,光是在河南省內,許洪振的人就打過她8次,縫過針、住過院,許洪振等人卻未曾受到過一次懲處。

按照當年村民們接受採訪時的説法,許振軍一家是家喻户曉的“村霸”,欺凌、鬥毆等已是家常便飯。

“天堂紀念網”上對許振軍背景的闡述

2010年3月,第一次正式開庭的庭審上,許洪振一家組織二十餘人衝擊法庭,圍攻張好峯方代理律師高建濤,高建濤律師被打後住院數月,不得不發出《無法出庭告知書》,宣佈從此退出此案。

2011年1月,獄中的張海賓寫下申訴信:“模糊的東西我們最終都能看清,但要看清明顯的東西,則要花費我們更長的時間。我不能在明知道父親的危險係數提高的情況下,把他一個人丟下。”

高建濤律師的《無法出庭告知書》,圖/受訪人提供

同年10月,最高人民法院對此案進行了複核,撤銷張好峯的死刑判決,父子二人皆變成死緩,通常來講即無期徒刑。

2012年12月10日,與過往一樣,河南省高級人民法院認定部分“事實不清”,駁回重審。

而關於此案引起普遍爭議的“正當防衞”,法院給出的駁回理由是:張氏父子得知許振軍踹門時,手持棍棒藏在院內,許振軍闖入後與之打架,由於許對其人身還未造成不法侵害,闖入的目的也還不明確,所以屬於“故意傷人”。

2013年法院判決書

“有人闖入我家門,我難道只能等着被打?”在常律師眼裏,哪怕從人類的樸素認知出發,“故意傷人”也説不過去。

2

棍 棒

許振軍第一次闖入家門時,最初是常衞雲替丈夫挨下的那些棍棒和拳腳的。

2009年7月2日一大清早,常衞雲去鎮上給兒子、兒媳房間買空調,好讓兒媳安心養胎和坐月子。

舊院已經雜草叢生,破敗不堪

她不知道,與此同時,丈夫張好峯和村裏9個村民一塊兒,正浩浩蕩蕩前往封丘縣紀委,簽下了舉報前支書許洪振貪腐行為的聯名信。

後來,在闖入張好峯家門之前,聯名信上的其他8位村民—許坤亮、張守芳、張思隨、徐景周、劉萬海、許振乾、劉萬勝、許小峯,也陸續遭到許振軍的上門打擊報復。

據今年11月4日《紅星新聞》的報道,其中徐景周在當年的警方筆錄中描述許振軍闖進家門時的場景:“許振軍一進門,就朝我頭部打了一拳。”

次日晚上,許振軍帶着一行人衝進常衞雲家院子,常衞雲赫然看到,昨日那封舉報信被許振軍攥在手中。

這封信上沒有常衞雲的手印,常衞雲記得,一個眼熟的小夥子還客客氣氣地對她説:“嫂,沒你事。張好峯,你出來吧。”

大門被鈍器砸壞的痕跡

常衞雲很快發現對方拿着棍棒,要打人,於是連忙上前擋着幾人,把他們往門外攔。推攘間,對方動起手來,許振軍等人的拳腳、鐵鍁把和磚頭,一股腦傾瀉在她身上,常衞雲使勁將對方往外推,血沿着她的額頭流下來。

一樓的張好峯和女兒小朵聞聲出來,也被打了幾棍子。

那一晚“有月光”,所以常衞雲能看見對方共7人,帶着“7根大白棍,虎口這麼粗”。

這次許振軍他們很快離開,家裏的錢只夠拿給傷勢最重的常衞雲去醫院,頭骨骨折、渾身淤青血痕的她,在醫院一住就是半個月。

沒想到,16天后,許振軍又帶着幾個人,再次氣勢洶洶闖進來。

常衞雲2009年7月3日被打傷照片

7月19日晚上9時20分許,常衞雲接到女兒小朵的電話,語氣急得要哭:“媽,又有人上咱家來了!”她聽得見,許振軍一行人正在跺跺地踹門。

當時,常衞雲正在住院,身上帶着半個月前被許振軍等人打的傷,同時住在醫院的還有即將臨盆的兒媳婦。

常衞雲心急如焚,想跑回家,但雙腿發軟,幾個鄰居也打電話給她,讓她“千萬別回家”。

鐵門上的門閂被闖入者硬生生打斷

混亂的家裏,慘案已不可逆轉。張海賓在後來的供詞裏中陳述,雙方打鬥甚烈,他被當頭一棒敲暈在地,他掙扎着爬起來,衝出家門想逃命,心裏只想着妻子和即將出生的孩子:“我不能死在這裏,不能讓我孩子一出生就沒有爸爸。”

離開醫院後,等待着常衞雲的,是再無返期的血屋,精神失常的小朵,正在坐月子的媳婦和襁褓裏的孫女。

3

家 人

常衞雲相信,女兒精神失常不僅是因為受到驚嚇,更是來自遺傳。

還不到20歲,常衞雲就嫁給了張好峯,丈夫脾氣不好,愛打她,但常衞雲總覺得他“精神有問題”,所以“能理解他”。

過往,張好峯打完她後,她就坐在旁邊一個勁兒哭,張好峯仄歪過去癱在一旁,過了約半個小時才忽然回過神來,問常衞雲:“你哭啥?咱倆吵架了?”

19日那次事發當晚,許振軍被打死後,張好峯、張海賓和小朵都被派出所拘押了,父子倆正在做筆錄時,小朵一個人在走廊等着,忽然,許洪振帶着一夥人又衝進派出所,看到女孩便立馬衝上去,對她拳腳相加。

“肯定就是在那個時候受到過度驚嚇(才精神失常的)。”常衞雲説。

次日,警方把女兒“還給了她”,小朵精神恍惚,身體僵硬,常衞雲伸手去拉她,女兒卻遽然嚇一跳,猛地退後躲開。

出事時,女兒還不到20歲,這是老家中小朵的房間

帶着精神失常的女兒、虛弱的兒媳和襁褓裏的孫女,常衞雲本想去焦作投奔張好峯的一個遠房叔叔,但沒有找到人,倒是在路上偶遇了一對老夫婦。老夫婦好心收留了祖孫四人,還以每月100元的價錢租給她們一個單間,但實際上,住了3個月,不僅一分錢沒收,還常常給她們買食物和水、嬰兒用品等等。

那對老夫婦那時約莫六七十歲,常衞雲叫他們“乾爹乾孃”。

但這樣的日子顯然不是長久之計。不到1個月,兒媳就帶着孫女不辭而別了,半個字都沒給常衞雲留下。

常衞雲傷心欲絕,整日以淚洗面,3個月後的一天,女兒也忽然消失了。

僅剩的親人一個個離她而去,這下,常衞雲真實地感到“天塌了”。

但“乾爹乾孃”還沒放棄她。他們幫常衞雲滿世界找女兒,還去山上“燒紙”,據説這樣可以喚離開的人回來。

沒想到,幾個月後,老夫婦託的朋友竟真在濟源一個村莊的柴火堆裏找到了小朵,他們把女孩帶回來,常衞雲把她鎖進屋裏,捱了半年後,找個人家把小朵嫁出去了。

常衞雲沒敢和女兒多聯繫,但她知道這個可憐的女孩也沒幾天好日子過,因為精神失常,懷孕了又流產。“連孩子死在自己肚子裏都不知道。”

常衞雲後來還嘗試回去找“乾爹乾孃”的蹤跡,老房子卻早已被拆除,電話也再不能打通,生命低谷裏遇到的恩人,就這樣消失無影了。

有人勸她改嫁,誰勸她罵誰,漸漸地,也就沒人再提,她的泣訴也蔫了下來:“老公我可以不要了,兒子你得還給我。”

就在幾個月前,離開多年的兒媳忽然聯繫上常衞雲,想讓她帶自己去監獄看望張海賓,常衞雲這才重新和兒媳取得聯繫。

張海賓交給常衞雲一封信,拜託母親轉交給媳婦,常衞雲看了一眼,上面寫着:“我也不知道什麼時候才能出來,太對不起你了。如果我出不來,你就改嫁吧。”

但她一直自己保存着兒子那封信,捨不得拿給兒媳,直到下個月再去看張海賓時被問及此事,她才不得不把信交出去。

那時候,兒子、丈夫已在獄中待了4年。

4

認 字

在外流浪的年頭,常衞雲也遇到過騙子。

比如收了她2000元承諾撰文報道後,轉眼間人去“文”空的假記者。

常衞雲能精準地記得十多年來遇到的每個人的名字,包括一面之緣的每一個記者、在北京一塊兒上訴申冤的大姐、舉報未果的哪個官員、某個曾願意幫助她的律師……

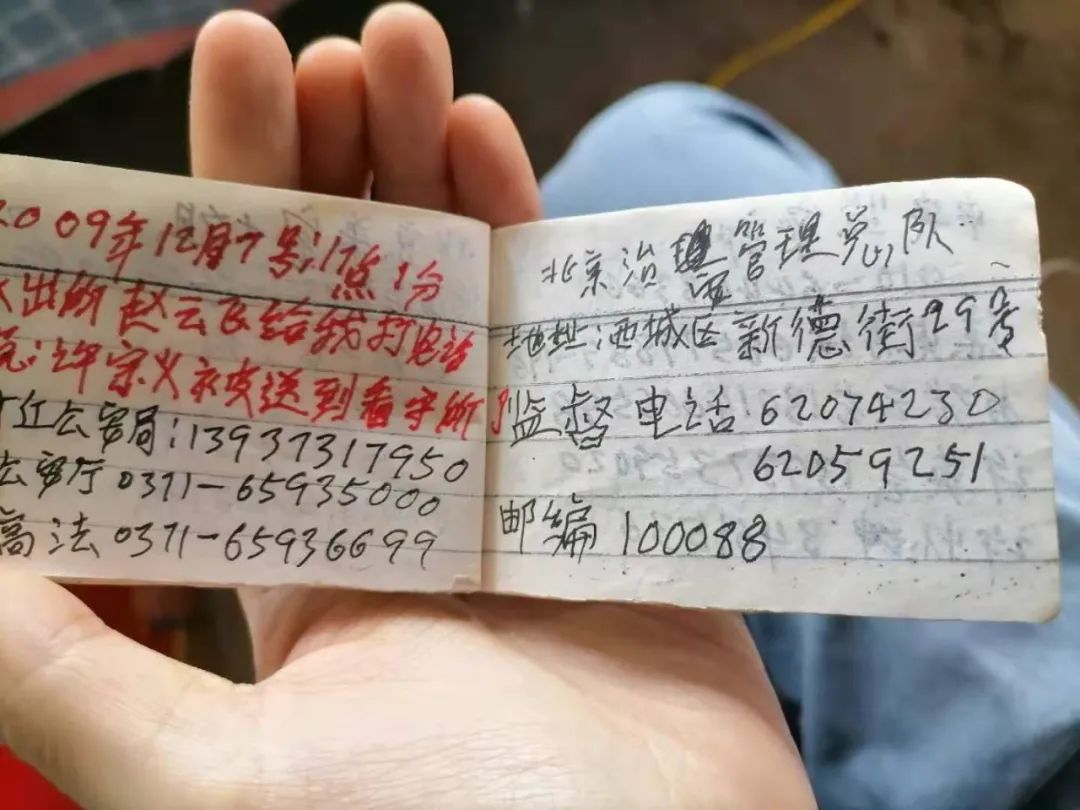

她從木抽屜裏翻出一本半個巴掌大小的線裝自制小本子,泛黃脱頁的橫格里,密密麻麻地記滿了漢語拼音,和一撇一捺生硬拼湊出的許多人名、電話。

11年如一日地上訪,常衞雲知道了翻案需要認字、寫字。

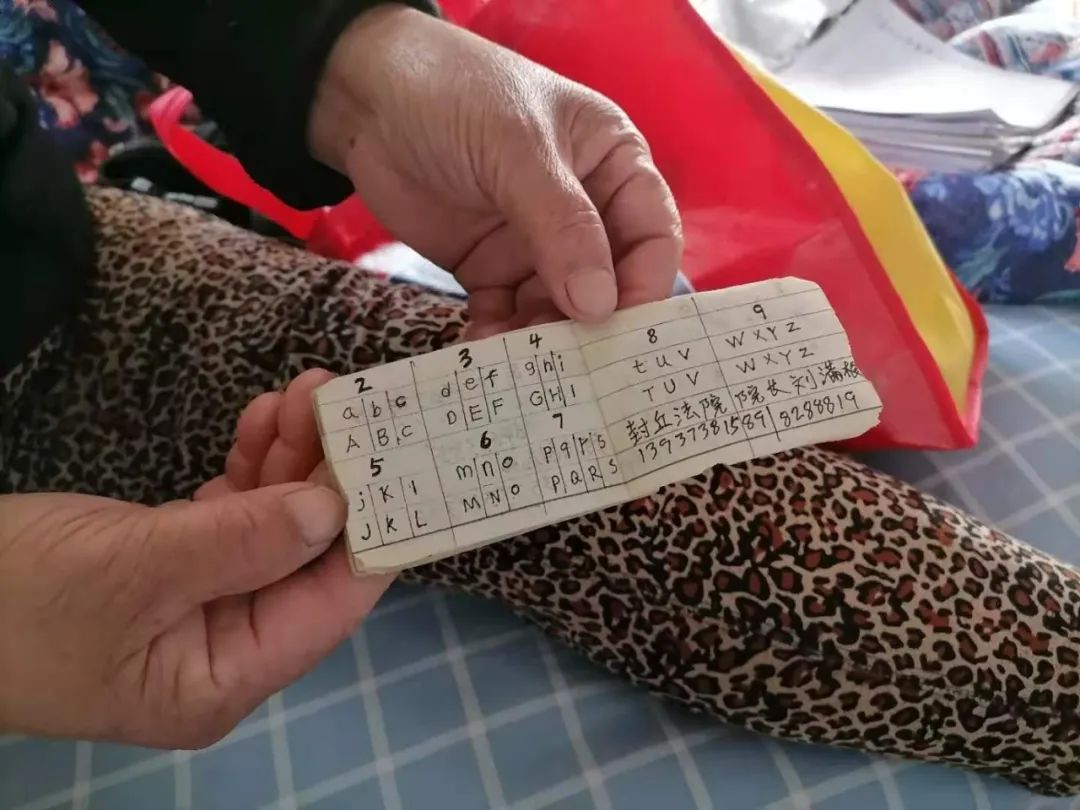

小學一年級都沒畢業的她,自己剪裁了半個草紙本,重新開始學認拼音。滿當當地寫下“a”到“z”,下面寫着大寫“A、B、C”,但她不曉得它們是什麼意思。接着,她逐漸認識了“法院”“律師”“正當防衞”等等字詞,學會用完整的句子表達“我要上訴”。

十多年來,遇到的每個人,名字、電話號碼,她都留着,每一句留言都一字不差記着,她把每一個記者當“恩人”,把每一個律師當“再生父母”。

她還知道翻案需要取證。

她在村子裏挨家挨户問證詞,找目擊,拿着當年唯一的小手機,把村民的話都錄下來,想辦法找人刻錄成光碟。

翻案還需要懂點法律。

她把關於“正當防衞”的法律條文幾乎都背熟了,翻爛了公安局的調查筆錄、重審的法院判決書,桌板底下壓着約五釐米厚的裝訂材料,模糊的字裏行間,常衞雲在每一個疑點和關鍵處劃波浪線,歪歪扭扭地寫下自己的疑問。

獄中的兒子張海賓也沒閒着,政府給張海賓買了許多法律方面的書,他一個人在獄中自學,反覆研究法律材料。他寄出去的每一封申訴信都會收到回執,常衞雲去監獄探望時,兒子拿給她看,現在,光回執單就累積了半隻手臂這麼厚,常衞雲比劃着給南風窗記者看。

翻案還需要學會上網,時刻與外界保持聯絡。

她窩在自己的單人牀裏,靠一部沒有WiFi的手機看新聞,她知道等待27年的宋小女,也知道就在這兩天,隔壁的原陽縣又發生了一起滅門血案。

這些年來,常衞雲自己的3個弟弟、1個妹妹,張好峯的5個弟弟、1個妹妹,沒有一人肯再主動聯絡她。“窮走大街沒人問,你懂吧?”她用力苦笑了一聲,張好峯的其中一個弟弟還是許洪振的女婿,“(他)不跟我們站在一個立場上”。

2012年,常伯陽第一次在鄭州的事務所見到了常衞雲,那時的她既“焦慮”又“亢奮”,帶着無助的希望,“她對翻案還是有一定信心的,但她完全是手足無措的狀態,只知道‘靠你們了’,整個人都是懵的”。

繼高律師被打退後,經朋友推薦,常伯陽以公益律師的身份介入此案,他當時沒有想到,這一仗,一打就是8年。

常律師認為,對於張好峯案,律師羣體中對“正當防衞”的成立幾乎是沒有異議的。不過,縱觀近幾年我國平反的冤案、錯案,要麼是存在明顯爭議及證據的,要麼是真兇現身。這些年來,尤其是自於歡案以後,“正當防衞”在司法界得到更多重視,但要應用於十幾年前的舊案,依舊困難重重。

而且,在細節模糊、時隔久遠的情況下,對整個司法系統而言,還存在着另一個顧慮:一旦翻案,就意味着大量其他類似舊案都必須重新提審,耗時耗力,而且,這分明意味着“以前的人錯了”。

“誰來負這個責任?”常律師嘆口氣。

(文中阿鵬、小柱、小朵為化名)