還有人在關心氣候嗎?_風聞

观察者网用户_240527-2020-12-04 09:51

不知道你有沒有這樣的感受,疫情悄無聲息地改變了許多。我們越來越迴歸自己,更關注切實的生活。

在這個情況下討論氣候變暖的問題似乎很不討好,有“何不食肉糜”之嫌。

但並不是只要我們閉上眼睛不看,一切就不會發生。

根據世界氣象組織11月發佈的年度温室氣體公報,2020年的温室氣體濃度依舊在上升,儘管增速有所減緩。也就是説,疫情並沒有減緩氣候變暖的腳步。

上個月,關於氣候少女格蕾塔的紀錄片上映,再度掀起了一些水花。

格蕾塔的故事並非簡單地只是「一個缺乏關注的孩子想要吸引大眾注意力」的故事。其背後可以尋到當下很多青少年在遭受的氣候焦慮的蹤跡。在讓自己的生活更有安全感的同時,也要想一想如何讓孩子們生活得更有安全感。

關於瑞典氣候女孩格蕾塔·桑伯格(Greta Thunberg)的紀錄片 I Am Greta 上個月在hulu上映了,不出意外地收到了兩極分化的評論。

在大量1分和10分的角逐下,IMDb 上的評分暫時保持在 5.7/10 分。

對格蕾塔的批評大都相似,這些批評的角度自她出現起就沒怎麼變過:

“一個被寵壞的、任性的青少年”

“渴望關注的患有精神疾病的孩子”

“自以為是,但不過是個憤怒的小木偶”

“説一套做一套”“只會喊些空洞的口號”

“你就説説自己到底做了什麼實際的拯救地球的事吧?”

……

再加上直到今天還被做成表情包來惡搞的“How Dare You”,格蕾塔恐怕是這幾年來在全世界範圍內受爭議最多的年輕人了。

有人每天都堅持不懈地在格蕾塔的twitter下發起“Greta is stupid?”投票,有時“Yes”更多,有時“No”更多。

她活躍在全球各種氣候論壇上,發表着被廣泛認為過激的氣候宣言,多數大人對她嗤之以鼻,但她也在世界範圍內掀起了無數年輕人對氣候議題的關注。

這部關於她的紀錄片從最初開始講起,BBC這樣評價,“這是關於一個飽受焦慮和孤獨的孩子如何發現她隱藏的力量,並利用它們改變世界進程的故事。”

從一次罷課開始

紀錄片的開頭頗為諷刺。

在森林大火、暴雨、洪水和颶風的畫面下,畫外音裏播放着導演採訪到的8種典型的對氣候問題的看法:

“現在很流行把出現的問題都歸咎於全球變暖,尤其是人類導致的全球變暖。但我覺得事實並非如此。”

“關於全球變暖的絕大部分都是騙局。我的意思是,它就是一場騙局,這是筆賺錢的買賣。”

“他們所謂的氣候危機,不僅是假新聞,還是偽科學。沒有氣候危機。根本沒什麼可害怕的。”

“有些人總是自大地認為自己很厲害,認為自己可以改變氣候。人不可能改變氣候的。”

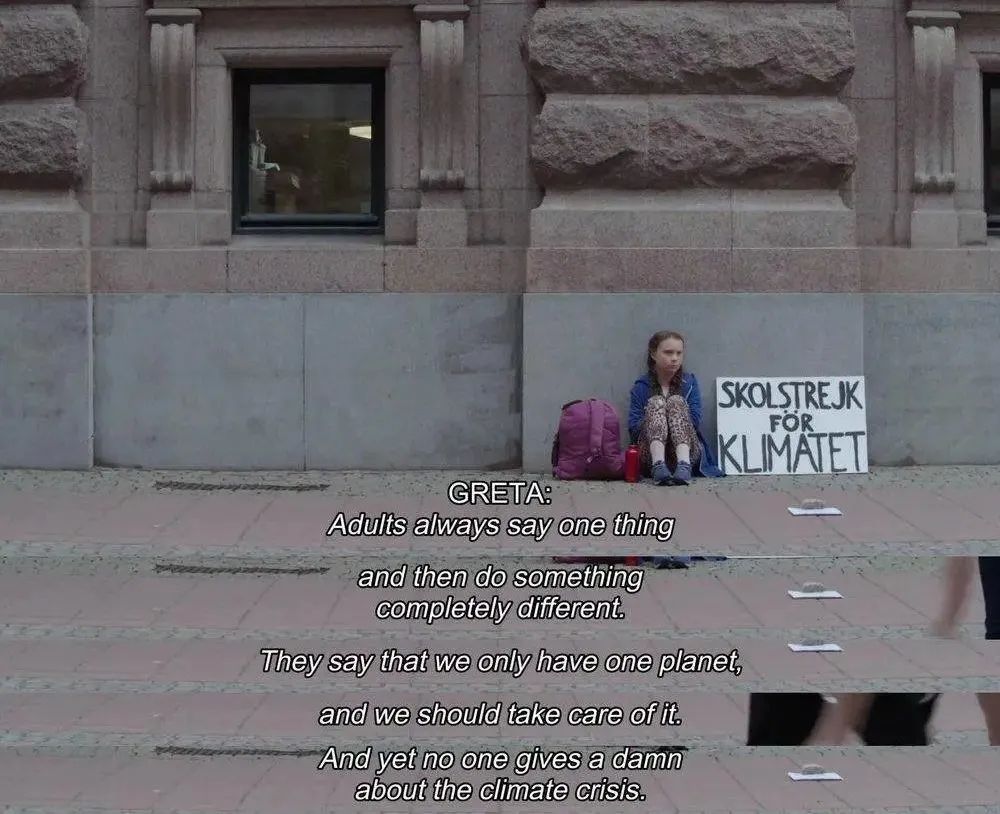

在這個背景音之下,一個揹着書包、拎着比她的一半還高的板子的小女孩的背影緩緩出現在鏡頭裏。她走到牆邊,擺好牌子,靠牆而坐,路過的人紛紛投來的異樣的眼光,但很少有人駐足。

直到一位頭髮花白的女士上前問她:

--你為什麼不去上課?你應該去上學。

--如果都沒有未來的話,我為什麼還需要接受教育呢?

--假如你接受了教育,你就能影響未來。

那才是你應該做的,你們這些孩子、年輕人需要做的。

對我們這些大人來説,已經太遲了。

--還不晚。

--我承認我們做得還不夠。但我不認為不去上課不是正確的做法。

那是格蕾塔第一次來到位於斯德哥爾摩的瑞典議會外抗議氣候變化,在那之後的每個週五,她都會來到這裏做同樣的事情,這後來演變為全球150多個國家裏接連出現的“星期五為未來”(Fridays for Future)活動。

在瑞典議會前接受的一次採訪裏,格蕾塔向大眾解釋了自己抗議的理由:“我為氣候危機而抗議,因為這是個非常重要的議題。我們現在的所作所為,未來的幾代人都無法挽回。而且沒人作為,毫無改善。所以我必須盡我所能。”

在不到五個月後,她在聯合國氣候變化大會上發表演講,成為了家喻户曉的人物。然後她帶動了全球數百萬人蔘與“星期五為未來”氣候罷工活動,成為了 2019年《時代》雜誌的年度封面人物,並促使“氣候緊急狀態”和“氣候罷課”成為了2019年的年度詞彙。

紀錄片導演內森·格羅斯曼(Nathan Grossman)也沒想到一切會發展得這麼迅速。最初他只是聽説有一個15歲的瑞典女孩翹課進行氣候抗議,想給她的故事拍一個幾分鐘的新聞特寫。

結果一拍就拍了一年。

拍下了格蕾塔一年裏所經歷的每一個轉折,又通過她的日記更深入地瞭解她的內心世界,記錄下這個在咄咄逼人、滿是憤怒的形象之下更為完整的格蕾塔。

格蕾塔在日記裏寫到,“我感覺我過去幾個月裏經歷的事情就像是一場夢,或是置身在一部電影裏。不過,是一場非常糟糕的電影,因為那部電影太不真實了。”

格羅斯曼説:“她當然是一個活動家,也是一個偶像,但我也認為她只是一個十幾歲的孩子,在做自己真正想做的事。”

“大人們總是

説一樣,卻做另一樣”

和其他小孩相比,格蕾塔並不那麼討喜,她患有阿斯伯格綜合徵,絕大多數時間都活在自己的世界裏。

(注:阿斯伯格綜合徵的患者往往具有與孤獨症同樣的社會交往障礙,侷限的興趣和重複、刻板的活動方式。)

她不喜歡和別人聊天,也不喜歡與人社交,有時甚至幾個小時都一言不發。更多的時候,她更願意和自己家的幾隻狗狗和她喜歡的小馬一起度過。

但也正是因為阿斯伯格綜合徵,一旦她真的對什麼事情感興趣了,她又會完全聚焦在上面,一直做幾個小時,都不會感到無聊,這讓她可以投入到對氣候的專注裏。

她在學校裏看了一部影片,裏面出現了飢餓的北極熊、洪水、颶風和乾旱。“我開始焦慮,不吃東西也不説話。我病了,差點餓死。”她在日記裏寫道。

她不停地查閲各種氣候相關的資料,越發意識到氣候問題的嚴重性,而讓她不停焦慮的是,大人們幾乎無所作為。

“你們對我們撒謊。你們給我們虛假的希望。你們告訴我們未來是值得期待的。”

“大人們總是説一樣,卻做另一樣。他們説我們只有一個星球,必須要好好保護,但是卻對氣候危機毫無作為。”

焦慮來得鋪天蓋地又永無止境。有一段時間裏,格蕾塔病得很嚴重,據他爸爸所説,她有一整年因為抑鬱而待在家裏沒法上學。大概有三年裏,他不和任何人説話,除了爸爸、媽媽和妹妹。

她開始要求家裏更少開燈,不開汽油車,不坐飛機,出門乘坐地鐵和火車。

“我家人過去過着一種高消費的生活方式,我們買很多東西,我們吃肉。我們開汽油車,坐飛機去世界各地。

媽媽和爸爸就像其他每個人一樣。他們不理解事情有多麼糟糕。她們説一切都會好的。‘很多行動正在進行,你不需要擔心。’

但這就是讓我害怕的事情,人們似乎以為我們正在進步。”

但她也發現,一個人的行為無法帶來什麼根本性的改變,必須讓更多的人意識到這件事情的嚴重性。她開始出現在瑞典議會的門口,把自己查到的資料整理成稿,打印出來發給人們……

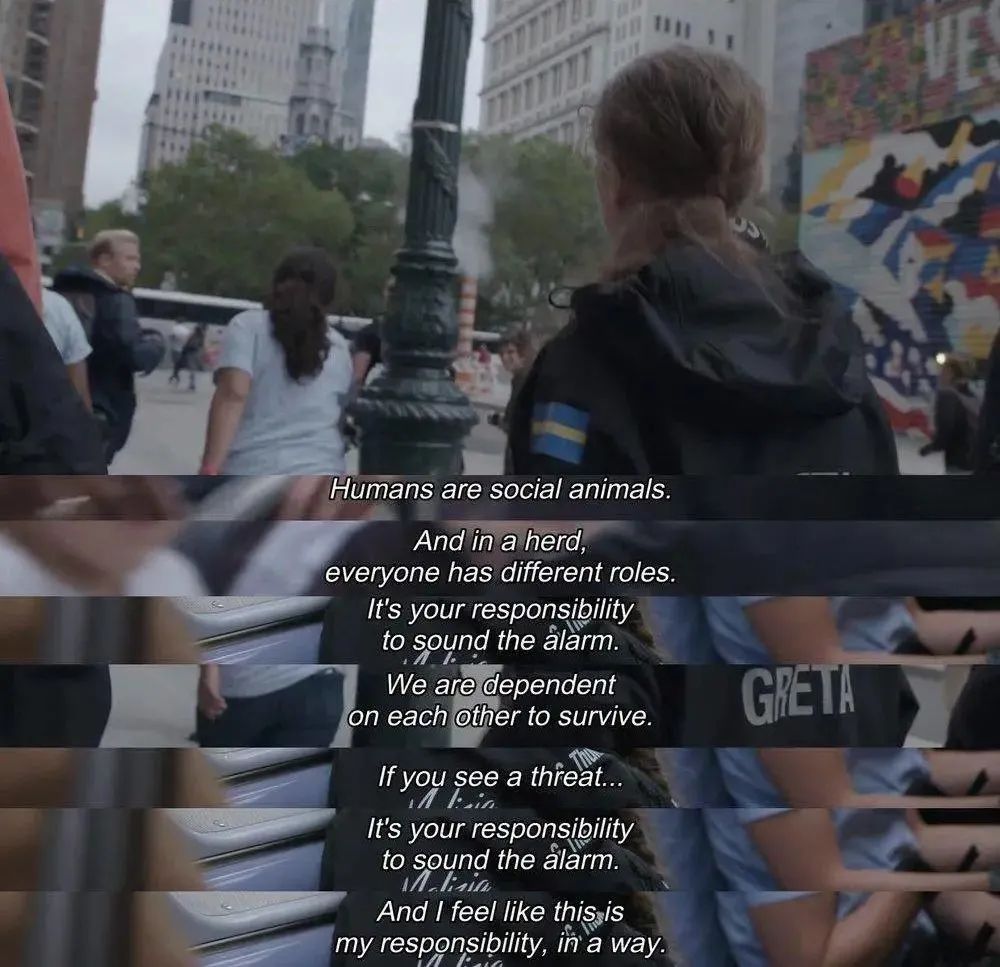

“人類是社會屬性的動物。在這個羣體裏,每個人扮演着不同的角色。我們依賴彼此而生存。如果你看到了威脅,你有責任拉響警鐘。我感覺這是我的責任,以這種方式。”

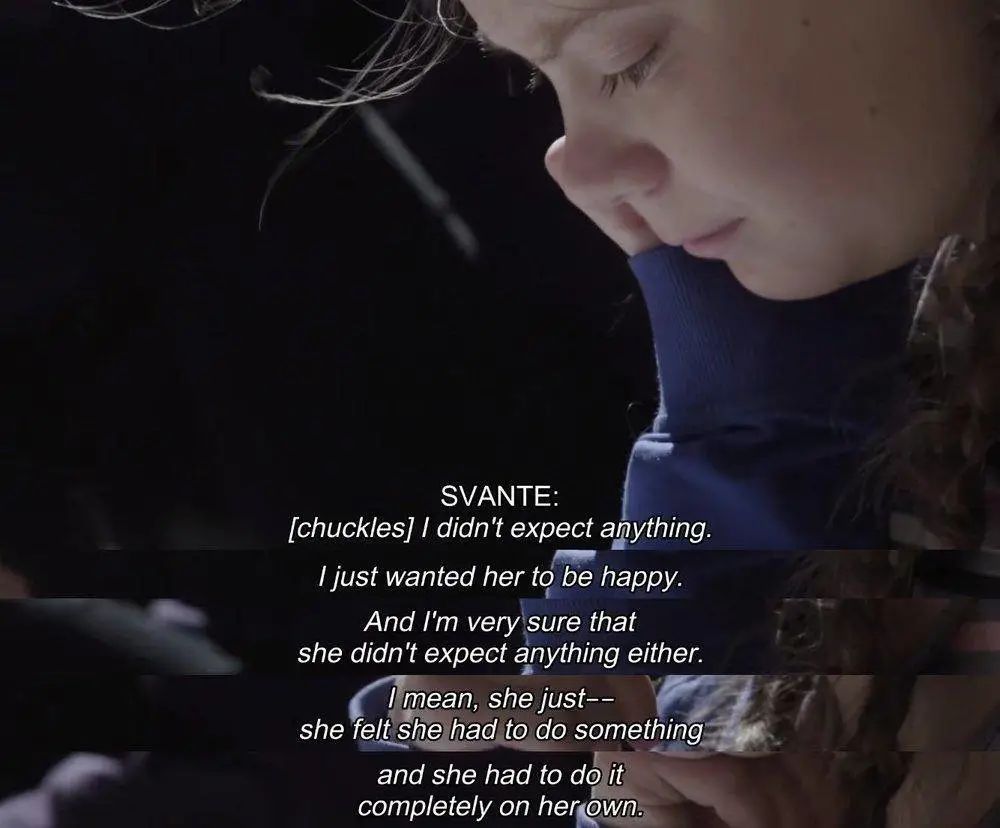

對她的所作所為,作為父親的 Svante 原本是不支持的,“我告訴她如果她那樣做,我不會支持的。”但他發現當女兒做這些事時,竟然會讓她開心一點。

在很多的報道里,格蕾塔的父親都被描述成一個處心積慮想要利用女兒謀求利益的形象。然而在紀錄片裏,他只是一個憂心忡忡的父親。

他隨着女兒出席各種活動,在她厭食的時候勸她吃飯喝水,在她偏執一般地校正演講稿和Twitter文案時勸她休息,在他們乘船跨越大西洋前往紐約參加聯合國氣候峯會前,專門去培訓了心臟復甦等急救知識。他説,

“我沒期許任何東西,我只是想讓她能快樂。我非常確定她也沒期許任何東西。我是説,她只是覺得自己必須做點什麼,而且必須靠她自己完成。”

改變了些什麼,

但又什麼都沒改變

格蕾塔帶來的影響是巨大的。

她見到了更多重要的人,也有越來越多的人開始看到氣候問題。

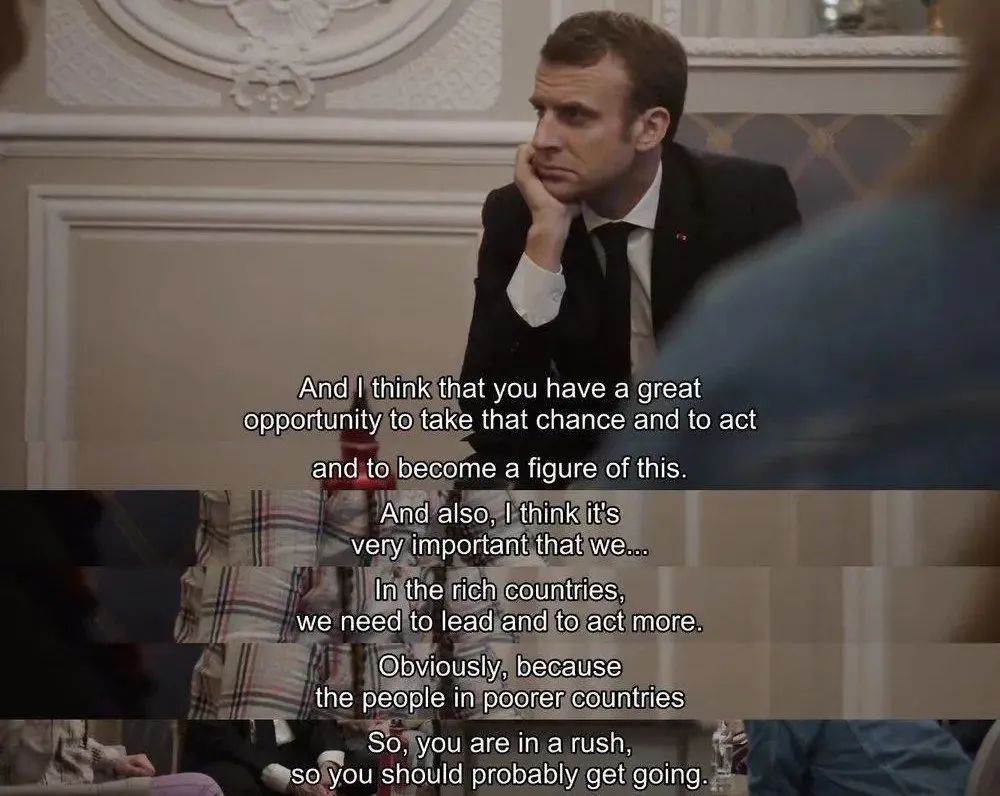

格蕾塔在與法國總統馬克龍交談時指出發達國家應該率先成為典範。

“我覺得我們現在是時候了,越來越多的人開始意識到發生了什麼。我認為你們有很大的機會抓住這個機遇行動,成為典範。而且我們認為發達國家要起到帶頭作用,行動更多。”

世界各地的年輕人追隨她的腳步站出來説出自己的訴求:

“我不能就只是坐在這兒看着她為環境所做的一切,而什麼都不做。”

“我們與你同在,在週五那天,我會站在你身邊。”

一位同樣年輕的氣候活動家把她稱作**“那個開啓一切的女孩”**,“如果你不做的話,我們永遠也不會開始。我也永遠不會有你展現出來的那種勇氣。”

“她開啓的這一切,我只是想幫她一點兒。”

不難發現格蕾塔的支持者,更多來自青少年,因為他們最能與她感同身受。

在一個“大人們”掌控話語權的世界裏,一切看起來都不那麼樂觀。

格蕾塔在日記裏表達了自己的焦慮:

“過去的六個月裏,我乘火車,電動汽車和公交遊歷了整個歐洲,一次又一次地重複這些要改變的話。但是好像什麼都沒有改變。儘管得到了很多的漂亮話和承諾,排放仍然在增加。”

“每個人都説,‘你能來這兒太棒了‘,‘我們保證會改善’,但他們從來不做。當我置身這些富麗堂皇的地方,我感覺非常不舒服。就像是每個人都在參與這樣角色扮演的遊戲,都在假裝。一切都非常的虛假。”

“好像他們想要的只是博取關注,弄成他們很在乎,好像他們在做一些事情的樣子。他們知道説什麼,知道什麼會賣座。而實際上,他們根本沒做任何事。”

美國總統特朗普在演講中調侃格蕾塔

每當她出席活動,人們總是會熱情地與她自拍,就像是和某種吉祥物合照那樣。她在會議上發言,底下的官員們玩着手機或是瞌睡,甚至和她開些無關緊要的玩笑。

她渴望系統性的變革,但政治家們卻感覺不到緊迫感。在“大人們”的世界裏,他們對這個小孩的話嗤之以鼻,或者只是做出表面的尊重。

因為想要減少碳排放,她選擇乘一艘碳中和的船橫跨大西洋,前往紐約參加氣候論壇。船在海上開了兩週,在惡劣的條件和思鄉之情的作用下,格蕾塔第一次像個“真正”的孩子那樣哭了。

“我想家了,想念平常的生活,狗狗們。這個責任太大了。我不想再做這些了。我知道這很重要,正處在危急關頭,但是這個責任實在是太大了。”

格蕾塔也因為自己的言論而受到越來越多的極端評論,一些人甚至給她家寄去含有死亡威脅的信件。她懷念日常的生活,但也明白自己需要不停地站出來不停重複地做這件事,“因為我更擔心如果我不這麼做會發生什麼。”

在後來的一次採訪裏,她説,“我沒有為任何事情感到驕傲,因為我沒有做成任何事情。我只想憑良心行事,做每個人都應該做的事。”

彌散在青少年中的氣候焦慮

一直以來對格蕾塔的惡意評價中存在的一個謬誤是:人們把她的話當作小孩子的囈語,卻用比對待所有大人還嚴格的要求苛責她的每一個行為,還要求她給出一個科學家和政客都難以給出的具體答案。

但其實歸根結底,這只不過是個孩子在用自己的方式像此刻“掌控”這個世界的成年人以示抗議和不滿。因為他們無視孩子們的焦慮——他們讓尚且年少還要在這個星球上生存很久的他們看不到未來、他們行為的惡果可能需要之後的幾代人來承擔。

格蕾塔:“我們只能不停地重複同樣的話,獲取媒體的關注,才能讓媒體聚焦在這個問題上”

《大西洋月刊》記者羅賓遜·梅耶(Robinson Meyer)曾這樣評價格蕾塔:“理解格蕾塔的方式,就是不要把她描繪成聖人或是惡魔,而是要關注她的呼籲。在她身上體現了一個青少年的道德立場。”

在格蕾塔的背後,是更多正在飽受氣候焦慮的年輕人。

看見格蕾塔,更要看見更多的關心氣候,也因此活在焦慮和恐懼中的孩子們。

越來越多的證據表明,氣候焦慮正在影響着年輕人的心理健康。2020年初,1000多名臨牀心理學家簽署了一封公開信,警告**“全球範圍內應對極端天氣事件的急性創傷”**。一項調查顯示,英國兒童和青少年精神病學家遇到的病人裏有超過一半的人對環境狀況感到憂慮。

牛津大學的臨牀心理學家帕特里克博士(Patrick Kennedy-Williams)説,“他們越是關注這個問題,就越意識到需要做些什麼。但他們漸漸發現,自己的能力遠遠不夠做出某些程度的改變。這就導致了他們感覺更焦慮、精疲力竭、無能為力。”

一種在年輕人中常見的焦慮是,“我們不會老死,我們會死於氣候變化。****”

對於即將要生活在那個不可知的未來的孩子們來説,現在掌控話語權的“大人們”並沒有給到他們足夠的安全感和信任,他們只能用自己的方式表達自己的生存焦慮和責任感。這或許是格蕾塔和那些飽受氣候焦慮的年輕人的一種主要的行為動機。

“有人會説我們在浪費學習的時間,我們説我們在改變世界。這樣當我們老了回看過去,我們就能説我們已經盡一切所能。我們也會繼續這樣做我們會一直為我們的未來,為我們生存的星球而戰。我們需要開始把危機當作危機來對待。”

的確,他們有時看起來像是“只會説空話”,因為結構性的改變很難由他們做出。但是,在這個需要在整個人類層面應對的問題上,他們正在展現一種難得的勇氣。

正如格蕾塔所説的那樣,改變正在到來。並且這個改變是從無數個關心氣候、關係自己的生存環境的孩子開始的。

而一個不關心孩子聲音的世界是很難有未來的。