影響了揚·史雲梅耶的世界級動畫巨匠,卻被世人遺忘_風聞

动画学术趴-动画学术趴官方账号-2020-12-07 09:10

作者/半張紙

編輯/若風

“他用想象力和創造力堅持不懈地向世界證明,即使是受到擺佈的木偶,也可以擁有不受拘束的靈魂。”

有這樣一位動畫大師,他曾多次被戛納、威尼斯等國際電影節獎項提名並獲獎,擁有“東歐華特·迪斯尼”的美譽。

作為木偶動畫先驅之一的他,影響了世界著名的電影、動畫大師揚·史雲梅耶、當代日本最富盛名的木偶動畫巨匠川本喜八郎,以及讓·科克****託、奎因兄弟等眾多世界知名藝術家。

他就是伊裏·特恩卡(Jiří Trnka,也譯做伊利・唐卡,吉瑞·川卡,基裏·透恩卡),而事實上,對動畫來説如此重要的一位巨匠,卻一度被歷史所掩埋,被世人所遺忘。

今天我們就為大家介紹一下這位來自東歐的動畫大師。

伊裏·特恩卡

序幕

“跟隨法吉斯的腳步,一位被久久忽視的動畫大師的人生全景被一點點拼湊起來。”

伊裏·特恩卡是20世紀捷克最偉大的藝術家之一,也是偶動畫最重要的奠基者之一。

南非偶劇藝術家阿德里安·科勒(Adrian Kohler)在**《定格動畫》**(The Stop Motion Animation)一書的序言中寫道:

自己第一次感受到木偶所能產生的生命力是在觀看一部關於伊裏·特恩卡的紀錄片時。片中的特恩卡正在為一部動畫電影製作人偶。他把人偶放到佈景裏,在逐格拍攝的過程中細緻調整人偶每一格的動作。當紀錄片的鏡頭轉向拍攝出來的成果時,一系列枯燥的操作變成了一段出神入化的表演——一位柔弱的王子因為危險的逼近而驚恐地向後退去。[1]

45年過去了,儘管科勒從未完整看過紀錄片中所提到的影片,但在這個片段卻始終揮之不去。這個讓科勒記憶猶新的片段來自於特恩卡1953年的作品**《捷克古老傳説》**(Staré povesti ceské)。

紀錄片《伊裏·特恩卡:偶動畫大師》(1999)截圖

《捷克古老傳説》王子的片段

無獨有偶,法國導演喬爾·法吉斯(Joël Farges)也對特恩卡的偶動畫念念不忘。根據法吉斯的回憶,《巴亞雅王子》(Bajaja)是他兒時觀看的第一部電影,也是促使他成為一名電影人的原點。

《巴亞雅王子》

可當他試圖重温這部影片的時候,卻發現很難找到這部作品及其幕後的相關信息,他也從沒有機會在自己豐富的創作生涯中以任何形式邂逅這部影片的作者。銀幕上的巴亞雅就好像自己失散多年的童年舊友,當導演在古稀之年回首往事,已然遍尋不到對方的蹤影。

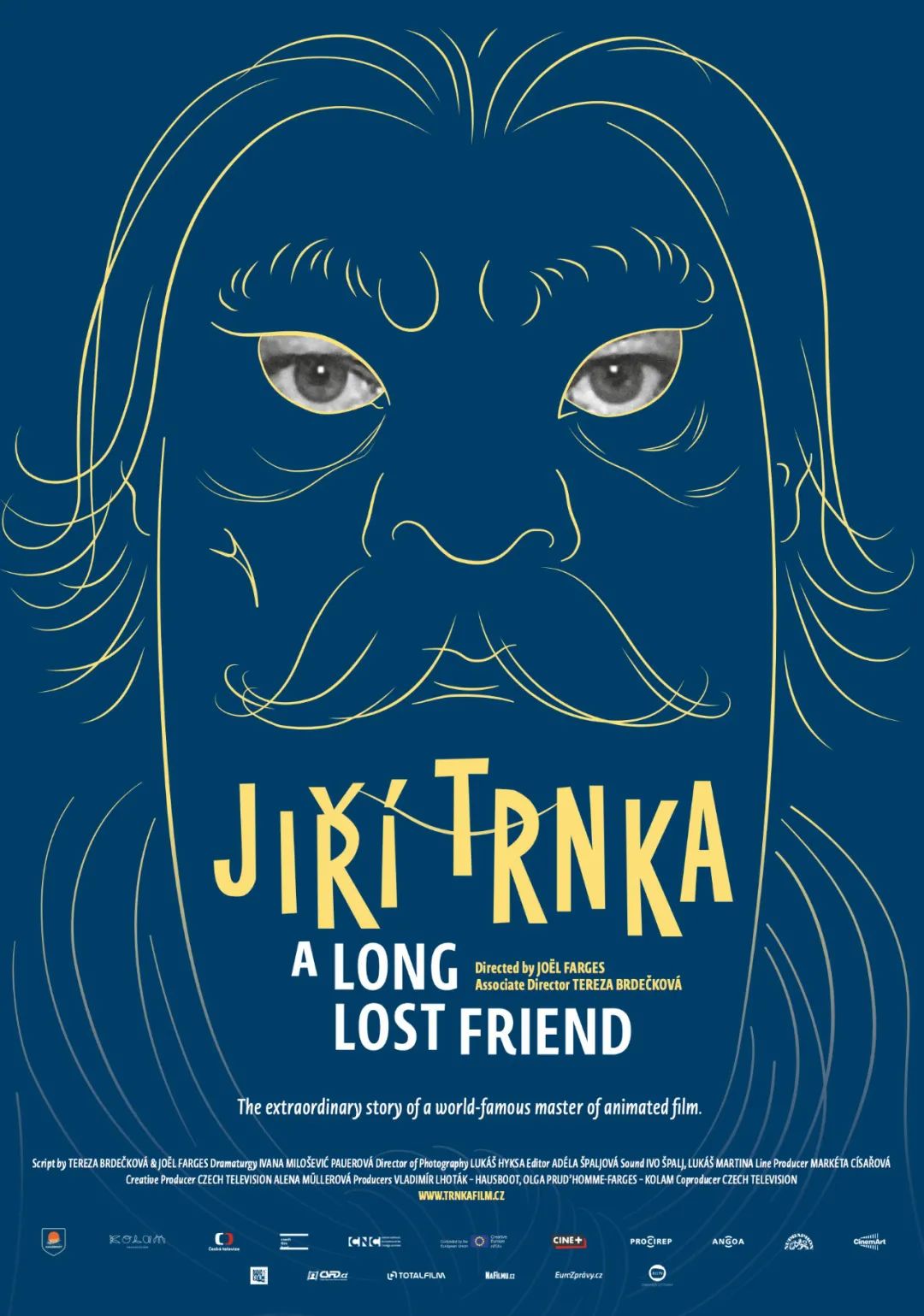

法吉斯為此專程來到捷克首都布拉格,一邊走訪特恩卡的人生軌跡,一邊把追尋的過程拍成了一部紀錄片,名字就叫做**《伊裏·特恩卡:失蹤的朋友》**。跟隨法吉斯的腳步,一位被久久忽視的動畫大師的人生全景被一點點拼湊起來。

伊裏·特恩卡:失蹤的朋友

喬爾·法吉斯重看《巴亞雅王子》(紀錄片《伊裏·特恩卡:失蹤的朋友》截圖)

第一幕 玩樂與工作

“貫穿特恩卡作品的兩條主線開始明晰:一條是對於民間文學的詩意改編,另一條是對於政治現實的犀利諷喻。”

特恩卡於1912年出生於捷克皮爾森,受到心靈手巧的祖母和母親的影響,從小就喜歡製作木偶。製作木偶是他童年最主要的玩樂。

11歲時,特恩卡進入當地的劇院做學徒,遇見了他的導師約瑟夫·斯庫帕(Josef Skupa)。隨後,他在斯庫帕的建議下於1929年入讀著名的布拉格應用藝術學院,並在那裏完成了學業。

約瑟夫·斯庫帕

1936年,畢業後的特恩卡在布拉格創建了一家劇院,專門用來演出原創木偶劇,把愛好變為了事業。儘管這份工作對特恩卡而言是一種得償所願,但劇院的經營情況卻迫使他不得不尋找其他的經濟支持。於是,在經營劇院的同時,特恩卡也從事書籍插圖和舞台設計等工作,並開始涉足動畫短片的創作。

1945年,特恩卡在布拉格的一家工作室(The Bratři v triku Studio)完成了自己的第一部動畫短片**《祖父種下的甜菜》**(Zasadil dědek řepu)。這是一部二維手繪動畫,講述了一個眾人齊心拔蘿蔔的童話故事。

《祖父種下的甜菜》

特恩卡在片中展現了成熟的畫功和生動的想象力,並因其不同於美國主流動畫的風格而讓人眼前一亮。翌年,特恩卡就憑藉他的第二部動畫短片**《人類與動物》**(Zvírátka a petrovstí)在戛納獲獎。在這部作品中,特恩卡進一步展現了自己對於動畫的非凡理解,並讓捷克動畫走入了國際視野。

《人類與動物》

值得一提的是,特恩卡開始動畫創作的時期也正值二戰尾聲,他的第三部短片**《煙囱清潔工》**(Pérák a SS)就是對納粹統治下捷克傀儡政權的辛辣諷刺。片中的布拉格平民被一名本國的法西斯主義者無孔不入地監視,時刻面臨着動輒獲罪的危險。

不同於之前的兩部作品,該片儘管使用了大量詼諧幽默的手段,卻是一部黑白動畫,這也使影片保持了一種嚴肅的基調。也正是從這部影片開始,貫穿特恩卡作品的兩條主線開始明晰:一條是對於民間文學的詩意改編,另一條是對於政治現實的犀利諷喻。

《煙囱清潔工》

回顧特恩卡最初的動畫創作,不僅可以看到他對家鄉故土、民間藝術的傳承與熱愛,也能看到他對當下現實的觀察與思考,同時還展現出不輸於迪士尼的技巧和獨特的個人風格。這些不僅為特恩卡贏得了國際性的聲譽,也讓他在國內的文化藝術領域擁有了難以撼動的地位。

儘管二維手繪動畫為特恩卡的功成名就鋪平了道路,但他真正的願望還是製作人偶。而動畫創作的經歷則讓他產生了將二者結合的念頭,也為他下一階段的打算奠定了基礎。

第二幕 創作與自由

“在他看來,藝術的生命力離不開創作的自由。”

1947年,特恩卡終於將自己心愛的木偶用於拍攝,製作了自己的第一部偶動畫作品**《捷克的四季》**(Špalíček),也是在這一年,他成立了專門致力於偶動畫製作的工作室。自此,這一工作室不僅成為特恩卡創作出多部偶動畫精品的場所,也成為孕育培養眾多藝術大師的搖籃。

《捷克的四季》

就在特恩卡投入到偶動畫製作的時期,也正是戰後捷克政權交替的階段。1948年的二月革命後,由捷克斯洛伐克共產黨領導的新政府對文化產業實現了國有化,特恩卡的工作室也由國家直接出資並所有。

有了政府的支持,特恩卡便有了創作長篇大作的保障,並由此在50年代拍出了一部又一部令人驚歎的偶動畫傑作,進一步奠定了自己作為捷克民族藝術家的地位。

紀錄片《伊裏·特恩卡:失蹤的朋友》截圖

但官方的認定和人民的期許,也使他在享有殊榮的同時肩負起重大的創作使命——他不再只是為個人而進行表達,而是為民族、為國家來進行表達。

這就為特恩卡的作品帶來了一個無法迴避的解讀視角,即他對創作自由的思考。在他看來,藝術的生命力離不開創作的自由,無論是改編自安徒生童話的《皇帝與夜鶯》(Císařův slavík),還是他最後的傑作**《手》**(Ruka),在特恩卡最重要的偶動畫作品中,一個揮之不去的主題就是藝術與自由的關係。

《手》

由此看來,令法吉斯魂牽夢縈的《巴亞雅王子》似乎是個特例。這是一個神秘而又憂傷的冒險傳奇,其中看不到對於藝術與自由的讓人一目瞭然的象徵。但在法吉斯看來,《巴亞雅王子》同樣延續了特恩卡一貫的創作內核。

《巴亞雅王子》

《巴亞雅王子》改編自一則經典的捷克童話。主人公巴亞雅並非地位尊貴的王子,而是農民的兒子,在鄉間寒舍中與父親過着相依為命的窮苦生活。一日,一匹寓居着母親亡靈的白馬來到巴亞雅面前,指引他離開家,踏上改變命運的旅程。在經歷了種種挑戰之後,巴亞雅擊敗了困擾國王的惡龍,贏得了公主的芳心,並和愛人攜手回家,與父親團圓。

這樣的簡述幾乎過濾了影片一切朦朧的意涵,使之看起來就像最單純的冒險故事。但事實上,影片非但不顯直白,甚至有些晦澀。我們在其中看不到英雄戰勝邪惡後的喜悦,也沒有普天同慶的大團圓,只有貫穿始終的無法紓解的憂鬱與惆悵。之所以如此的一個主要原因,是影片並沒有把最主要的筆墨放在巴亞雅同惡龍的戰鬥上,而是放在了主人公於兩種身份的轉換中。

平時的巴亞雅

就像流行漫畫裏那些頭戴面罩的超級英雄一樣,巴亞雅也是一邊用非凡的能力拯救蒼生,一邊在雞毛蒜皮的生活中屢屢受挫。

平日裏,他是皇宮裏用琴聲和歌聲取悦王公貴族的不起眼的弄臣;危險時,他則變身為身披鎧甲銀光閃閃的騎士。世人皆愛慕勇武的騎士,卻對弄臣不屑一顧。

可即使巴亞雅可以憑藉輝煌的戰功名利雙收,他也不願意收受這份榮譽,而是更想作為詩人和歌手去得到青睞。可事實是,巴亞雅無法選擇自己被權貴嘉獎、被世人景仰的方面。換句話説,外界的評價和他內心的價值判斷形成了巨大的衝突,這就是巴亞雅憂鬱的根源,也是他最大的不自由。

作為一個童話故事,《巴亞雅王子》被賦予了温柔且不失理想主義的結局——儘管巴亞雅拒絕以騎士身份接受皇宮授予的桂冠,國王最小的女兒還是選擇同他一起返回貧寒的家鄉。可在現實中,真正的藝術家是否也能夠毫無顧忌地拒絕桂冠而重返無憂無慮的精神家園?

在製作《巴亞雅王子》的時候,特恩卡不僅蜚聲海外,在國內更是被廣泛認知為最能代表民族藝術成就的大師,享有至高無上的榮譽與地位。但榮譽於他也是枷鎖,為此所犧牲的或許就是進行自由歌頌和批判的權力。

正如特恩卡在紀錄片中所説:“我只是想要玩耍,所以我努力使自己一生都能玩耍。”他深知自己不受拘束的秉性,始終對自己的身不由己有着強烈的自省和深刻的憂慮,這也就成為了貫穿其創作始終的核心。

第三幕 大師與人偶

“他的作品用想象力和創造力堅持不懈地向世界證明,即使是受到擺佈的木偶,也可以擁有不受拘束的靈魂。”

特恩卡手中的木偶都有一個共同點,就是很少有表情的變化,也很少説話。這是因為,在特恩卡看來,讓木偶維持沉默和不變的面孔,才是對其“木偶”身份的尊重,一旦一個木偶製作完成,便擁有了獨立的“人格”。

説起特恩卡與木偶的淵源,就會提到他的祖母。祖母是特恩卡的啓蒙老師,教會特恩卡製作木偶的手藝。值得注意的是,在另一部被法吉斯反覆提及的作品**《電子頭腦老太太》**(Kybernetická babicka)中,特恩卡就塑造了令人印象深刻的祖母形象。

《電子頭腦老太太》

影片講述一個生活在鄉村小女孩,在收到宇航員父親的信後,被送到機械城市裏接受照料的故事。在鄉村時,女孩由自己和藹可親的祖母陪伴,在二人看似漫無目的的日常遊戲中,女孩充滿活力地成長着。

可到了城市後,女孩被一個井然有序的機械系統接管,全部生活都被一個電子祖母安排得密不透風,即使是玩耍也成了必須完成的任務,被科學地規劃進日程,完全變了味。

這個故事透露出難以忽視的自傳性。特恩卡就像片中的小女孩,和女性長輩共同度過的童年在其心中澆灌出豐沃的土地,但他卻也像小女孩一樣,在一如既往的玩樂中無意地脱離了養育自己的鄉土自然,進入到一個按部就班的巨型體系,即使依舊在從事熱愛的藝術工作,創作的心境也已大有不同。小女孩就是特恩卡自身境遇的某種投射,這種投射在其眾多作品的木偶形象上都有所體現。

但木偶同時也是特恩卡用於表達抗爭的化身。在《電子頭腦老奶奶》中,小女孩即使在機械的包圍中,心中也不斷迴響起往昔的旋律,被她帶到金屬新家中紅皮球,成為那裏最鮮活的顏色。

動畫學者亞當·懷佈雷在他的書中對紅皮球這一道具的使用評價道:

這些不起眼的物品對兒童和簡單的生活很重要,因此從根本上與政治的強硬立場或教條對立。而頑固地圍繞這些日常物品進行藝術創作,似乎就因為拒絕參與政治而在政治上具有了挑釁性。”[2]

特恩卡與木偶的關係就像小女孩與皮球的關係,二者都不希望自己所熱愛的東西被用於服從更偉大的目標,並通過繼續以自己喜歡的方式去“玩耍”來進行對抗。

特恩卡與木偶間的關係不能簡單地描述為創作者和材料的關係,木偶不僅是他創作的工具和載體,更是他自我的延伸。這是一種命運與共的關係,我們在木偶的身上可以看到特恩卡對自我的影射,也能看到他不願妥協的執拗。

他的作品用想象力和創造力堅持不懈地向世界證明,即使是受到擺佈的木偶,也可以擁有不受拘束的靈魂。

尾聲

1969年,特恩卡在完成了自己最後一部作品《手》的四年後因病去世,享年57歲。

這部寓言式的短片凝聚了特恩卡想要表達的一切,有着直擊心靈的魅力,以至於無需再用語言去概括和描述。但這部傑作卻因為審查原因在特恩卡離世後遭遇了長達二十年的塵封,特恩卡的名字也在這個過程中逐漸被人淡忘…

《手》

但回顧特恩卡有限而又輝煌的創作生涯,他對於捷克乃至世界動畫的貢獻卻不應被忘記。

特恩卡是戰後捷克動畫歷史的開拓者,是世界定格動畫繁榮的奠基人,是許多動畫人和藝術家的啓蒙者與導師。日本定格動畫大師川本喜八郎就曾在採訪中説過:

(木偶)從小就一直是我的愛好,但我第一次真正瞭解木偶是什麼卻是在超過40歲以後。也就是在我去捷克斯洛伐克見到的伊裏·特恩卡以後,他教給了我很多東西。他打開了我的視野,直到那時我才開始瞭解有關木偶的一切。”[3]

正如紀錄片《失蹤的朋友》的另一位聯合導演特蕾莎·佈德恰科娃所説,特恩卡的工作影響了一代又一代人,但卻被世人遺忘,應該讓他重返舞台了。