這一天,中國人最不能忘!_風聞

血钻故事-血钻故事官方账号-这里有硬派历史故事。2020-12-13 14:58

一門有二義,曰城門,曰佛門。

一門有三生死,曰守,曰走,曰避。

——題記

引子

1937年11月11日,上海淪陷,持續三個月、投入七十萬人馬的淞滬會戰宣告失敗。日軍大本營調整了侵華戰爭策略,放棄了“不擴大”的方針,於12月1日正式下達命令,向當時國民政府首都南京發起進攻。

12月的長江水,冰冷刺骨。

掉進水裏後,紐先銘勉為其難地劃了兩下。棉軍服浸透了水後,帶來更深的寒意,彷彿身體裏開始結冰,這些冰倒也借來些浮力,讓他沒有沉下去。他順手抓了塊木板,閉着眼隨波逐流,腦子裏開始出現幻象。不知過了多久,意識也漸漸模糊,再睜開眼時已在岸邊。漲潮時分,江水將他又送回了南京的灘塗上。

鈕先銘

紐先銘從麻木中回過神來,腦子裏充斥着這一路逃來的景象:從光華門到紫金山的硝煙戰火,在夜色中明滅如魅影,一直到江邊都能看到。黑壓壓的人流像被關了閘,從下關一直漫溢到中山路,車馬軍械雜見其間,喧鬧聲讓人耳鳴頭痛。城牆上掛着各種繩子,無數無法分辨番號和銜職的軍人鋌而走險衝到江邊,把軍裝步槍脱棄在江灘上,急匆匆換上老百姓的衣服,來回逡巡如喪家之犬。

成千上萬的人,誰也不問誰,誰也不顧誰,沒有部隊,沒有戰友,沒有方向,沒有目的,只有一個個魂不守舍的自己。

日軍尚未進城,南京已是兵荒馬亂。

兵臨城下

中日矛盾因日本擴張而急劇激化,自1894年甲午戰爭始,隨着日本鯨吞台灣、割裂滿蒙、染指華北,已不可調和。20世紀初才開始啓蒙現代國家和民族概念的中國人,在分裂和動亂中逐漸看清了這個最大的外敵——與日必有生死存亡一戰。

1937年,這個現實已經明朗,但能力仍然不足。日軍劍指南京,國民政府高層陷入了“堅守”還是“棄城”的爭吵中,遲遲無法定下決心。

從軍事角度看,守是守不住的。

滬寧之間不過三百公里,火車只需要開8個小時,而同屬平坦的長江中下游平原,又無險可據。且中國軍隊從上海撤出時已是殘兵敗旅,在日軍追擊下再次損兵折將,已無力挫其兵鋒。日軍視寧,如刀切豆腐矢穿魯縞,唾手可得。

12月3日,日第16師團第9聯隊沿鐵路向南京逼近

但上海新敗,又輕易放棄首都,恐怕要被舉國唾罵。陷入兩難的蔣介石在日記中寫道:“南京孤城不能不守,對上、對下、對國、對民,殊難懷也。”感慨良久,他最終駕機西去,把這個爛攤子交給了唐生智,任命其為南京衞戍總司令,糾集部隊開始南京保衞戰的準備工作。

12月的一天清早,在中央陸軍軍官學校教導總隊工兵團當營長的紐先銘就接到一個電話,劈頭就是一句:

“老鈕,你的兵跑我這裏來了,快過來領人!”

一聽這略尖利又故作粗獷的聲音,紐先銘就知道是謝承瑞。

抗日烈士謝承瑞

當年一起留學法國的軍官們,紐先銘印象最深的,其一是膽大妄為的廖耀湘,為了出國深造不惜“闖宮”面見蔣介石,其二就是個頭不高眉目清秀,卻一副大漢做派的謝承瑞。他們三個現在都在教導總隊,廖在旅裏做了參謀主任,謝在步兵團當團長,紐先銘是抗戰爆發後緊急從法國回來的,因為專業的關係,主要負責工事方面的部署。

紐先銘趕去盤問了這幾個兵,説是已經見到穿黃軍裝的人了,他們胡亂打了幾槍,就急忙撤了出來。想到湯山的陣地已經放棄,己方士兵素質又堪憂,不由心就沉了下去。

“老謝,這馬上就兵臨城下了,可不是鬧着玩的。”

謝承瑞點點頭,卻岔開了話題:“我跟你説的那件事,你可千萬得答應我。”

謝承瑞説的這件事,是要紐先銘照顧自己的妹妹。大戰在即,萬事難測,軍人當有犧牲之覺悟,有所託付也是自然。不過紐先銘心裏也犯嘀咕,照顧歸照顧,但他畢竟是有婦之夫,總有不便。再説了,他自己能不能躲過這場劫難,誰説得準呢?

南京保衞戰,雖然中日雙方兵力統計都有十餘萬人,但明眼人都看得出來,中國軍隊處於極大的劣勢。日本華中方面軍共調遣了9個師團2個支隊參與戰鬥,海軍溯江而上,空軍隨時支援,人員和裝備基本齊整。中國軍隊多數為撤出淞滬戰場的殘兵,地方軍基本沒有整編、補充,中央軍也只是以“抓壯丁”的方式補充了部分新兵,未經足夠訓練就倉促上陣,很多連槍都不會開。

面對日軍多路圍攻的不利局勢,唐生智的防禦策略是梯次阻擊,簡而言之就是把部隊分散佈防,中央軍第36、87、88師和教導總隊依託南京城垣防守,徐源泉第二軍團、第83軍、第66軍、第74軍從北至南位於南京東面外圍陣地上。

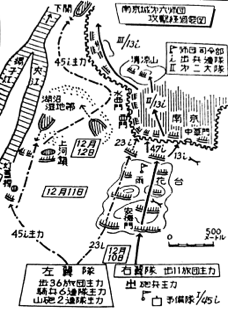

以南京城牆為基礎繪製的日軍進攻南京示意圖,在被包圍的情況下,唯一的路徑只有從城西北角過江,向浦口、安徽滁州方向撤退

(標圖符號:AG集團軍、A軍、D師、AD日軍師團)

如此防禦的缺點在於,內外兩層防守兵力的聯通和協作比較困難,裏面只能以城牆為依託困守,外圍部隊各自負責的陣線過於漫長,處處要防則處處捉襟見肘,而日軍最喜歡的進攻方式,就是集中火力和兵力,在儘可能小的戰場區域內作插入式突破。

戰略、戰術、火力、裝備、海空支援、兵員素質,中國軍隊沒有一項佔優,如何守得住?

時間回到8月的一個夏夜。

黃埔路上一家小酒館裏,眾同學舉杯,為剛回到南京不久的紐先銘接風洗塵,紐先銘也舉杯回敬,祝即將開赴前線的第88師同仁旗開得勝。在座的軍官們看上去眉目爽利,都很年輕的樣子,卻全然不講年輕人上戰場那些熱血沸騰的場面話,言語中還透露着幾分憂慮。

因為這幾位不僅和日軍真刀實槍地打過仗,還都是當時中國最好的軍事學校出來的學生,都在日本、歐洲喝過洋墨水,對中日之間的差距比誰都清楚。

“1932年的時候,我和老謝受傅作義將軍之命,去上海看了,震動很大。當時就想,若不抓緊時間自強,戰勝日本恐是妄談。”紐先銘開口道。

“咱們幾個都是黃埔三期,” 第88師264旅的高致嵩環顧兩邊的朱赤和鈕先銘:“一·二八事變的時候都和日本打過,差距你們都知道。打完以後各部隊寫經驗總結,我就説火炮的問題,到現在也沒解決好。”

話音過後,幾位同學舉起杯:“總之這仗肯定要打,兄弟勠力,無愧於己!”

酒杯碰在一起,鏗鏘聲有如報國之決心——我是中國人,我為中國而戰。

這個信念,將是守衞南京城的最後一道防線。

南京保衞戰

從12月4日開始,日機每日都對南京進行大規模轟炸,整座城市充滿了硫磺、碳酸的刺激性氣味,令人窒息。當天下午2時,日軍先頭部隊已與南京外圍淳化鎮守軍發生接觸,在土橋、湖熟、天王寺、牛首山等地陸續開戰。

12月9日拂曉,南京東南面。日軍第9師團前鋒部隊第18旅團第36聯隊(脅坂部隊)開始進攻光華門,在猛烈的炮火攻擊下,長達80米的城垛被炸平,工事上堆砌的泥沙傾瀉如雨,日軍藉着漫天的灰塵作掩護,成股向城門衝鋒或爬行,一再被守軍殲滅。

次日下午5時,日工兵部隊對光華門東南角殘牆實施爆破,百餘名日軍步兵踏着被炸燬的城牆工事衝入光華門,脅坂聯隊第一大隊長伊藤善光少佐急不可耐地將太陽旗插上門頭。憤怒的中國士兵一顆手榴彈扔過去,把他炸得血肉模糊,搶城頭的“英雄”瞬間就成了短命鬼。

日軍在收斂伊藤義光大隊長的屍體

這個時候,還有少量日軍龜縮在城門洞中負隅頑抗,他們躲在射擊死角里,城牆上攻擊不到,如果地面上硬衝,必然帶來大量傷亡。為此,讓鈕先銘照顧自己妹妹的謝承瑞設計了一個作戰方案,決定通過兩個方向的協同突擊來解決。

他先在光華門城牆箭樓上,將多個擰開的汽油桶和大量木材摔下,再扔下手榴彈,在城門洞內引燃大火。乘日軍慌亂之際,粵軍第83軍156師組織了一支敢死隊,從城牆上吊着繩索攀援而下,把手榴彈和輕機槍子彈往門洞裏傾瀉。正當日軍忙於應付“天降神兵”時,謝承瑞親率一排戰士,突然打開城門出現在日軍身後,輕機槍齊聲怒吼,將這股殘敵盡數殲滅。

被戰火擊毀的光華門城頭

鈕先銘的工兵營所在的城牆段,也被日軍炮火轟出一個大洞,架進來一挺重機槍。他犧牲了一個班,才把這個火力點解決點,封堵住了缺口。

日軍繪製的第6師團攻城經過示意圖

與此同時,在南京正南方向,日軍第6師團與第114師團則在佔領牛首山後,進抵安德門、中華門、雨花台附近。雨花台是一片丘陵地形,山脊延伸平緩,最高處不過百米,但已是南京城外不可多得的阻擊陣地。

日軍將中華門作為主攻方向,第6、第114兩個師團的主力聯合攻擊,而守軍只有264旅3000餘人,262旅在中華門作為預備隊。火力方面的差距更加明顯,第88師現在只剩四、五門75毫米口徑山炮,而日軍兩個師團僅75毫米到150毫米的火炮,就有164門。

沒有人能把這樣的陣地防禦戰打贏,只是能撐多久的問題。

日軍用野戰炮轟擊中華門

12月12日,南京保衞戰最為激烈殘酷的一天。日軍進攻南京各部隊以“昭和12年12月12日12時12分”為彩頭,為爭取在這個時間點“登上南京城”,集中了開戰以來最為猛烈的空中支援和火力覆蓋,以大隊為單位的衝擊陣形潮水般湧上中國守軍的陣地。

雨花台已是一片焦土,掩蔽物都被炸光,為使日軍飛機和重炮失去效用,守軍採取近身戰術,等日軍逼近後,“奮勇隊”跳出戰壕進行反擊,插入並分割日軍隊形,於敵我混雜中展開白刃和肉搏。

在反覆絞纏中,作為預備隊的262旅衝出去再回來,百人只剩下個位數。262旅旅長正是四個月前替鈕先銘接風的黃埔三期同學,朱赤。他被日軍的炮彈彈片劃開肚皮,腸子流出腹腔。這鐵一樣的漢子,將腸子硬生生塞了回去,用子彈帶綁緊,撐在陣地上兩把駁殼槍左右開弓,打掉八個彈匣後血幹力竭,偉軀傾倒。

另一黃埔同學,高致嵩為主力264旅旅長,在廝殺中被日軍刺刀颳去一隻耳朵,血染半邊衣襟,仍奮力相拼,直到在敵人飛機和火炮共同轟擊下,與陣地同化於烈火硝煙之中。

曾和紐先銘一起把酒言歡的戰友們,一個一個都不在了。

12日夜間,日軍佔領中華門。第十一旅團長坂井德太郎在日記裏寫道:擊退雨花台之敵後,我們察看戰場發現,這些碉堡的門從外面鎖上了,對於裏面的守軍來説,這裏早已是他們的墳墓。

生門還是死門

1929年,為迎接國父孫中山的遺體送往中山陵舉行奉安大典,國民政府將原城門闢為三孔多跨連拱的複式券門,國民黨元老戴季陶親筆題為挹江門。但誰也不曾想到,這座歷史名門,成了1937年南京軍民逃命的生門,亦是送命的死門。

挹江門

12月11日晚,蔣介石給唐生智連發了兩份電報,命令:“如情勢不能持久時,可相機撤退,以圖整理,而期反攻”。

“情勢不能持久時可相機撤退”。唐生智把這句話念了好幾遍。從旁人的角度看,最高指揮者的話沒有半點毛病,畢竟判斷情勢如何、把握撤退時機確實是他這個第一線主帥的責任,可是之前信誓旦旦的固守呢?

前幾天,蔣介石還讓他儘量堅持時日,説什麼要調部隊把日軍反包圍。

這才守了幾天?

可守又守不住。前線傳來的消息越來越危險,各路日軍都不時突入,部隊傷亡漸趨慘重,江面上已傳來隆隆炮聲,如果烏龍山邊的長江封鎖線被日本海軍突破,南京將被整個包圍。12日下午,唐生智在府邸召集高級軍官開會,宣讀了蔣介石的命令,環顧眾人:“大家覺得怎麼樣?”

氣氛沉重,沒有人答話。唐生智遂頒佈撤退命令,要求衞戍各部隊於當日晚衝破當面之敵向浙、皖轉進,司令部直屬部隊及第36師於當晚渡江撤退。顯然,唐的基本原則是“大部突圍,一部渡江”,但現在各部隊都和日軍打在一起,數面受敵,到底哪個方向才是後方,要往哪裏突圍?於是唐生智後來又補充了一條口授命令:

“如不能全部突圍,有輪渡時,可過江向滁州集結”。

這個口授命令是最要命的。此時許多部隊正彷徨無計,一説可以過江,於是大家便斷了拼死突圍的念想,轉而一起湧向挹江門方向撤退。而駐守挹江門的第36師本身有督戰職責,所接受的最後一條命令是12日中午下達的,要求禁止各部隊通過,以確保交通暢通,如不聽制止可開槍射擊。

這條命令下達於總撤退令之前,其初衷自然是防止城中守軍私自脱離陣地逃往江北,但總撤退令下達後,又沒有解除或更改這一命令。所以第36師部隊面對不斷湧來的軍民,處置辦法是把城門的沙包壘高、架起重機關槍,威嚇各方不得從挹江門通行。

人越來越多。這一座城樓前,麇集了數萬的軍人和不計其數的平民,情況逐漸開始失控。

中華門陷落後,許多部隊特別是在紫金山鏖戰的幾個團還沒收到消息,紐先銘幸而在營部接到上級團長通知,才有逃身的機會。他帶着少數部隊,從明故宮往鼓樓走,雖然路上車輛擁擠但勉強還可以成行,進入中山北路後就無法控制了。先頭的人被攔在城門下,後來的人就無法動彈,越積越多,於是開始爭搶擠撞,哭喊聲和叫罵聲此起彼伏。紐先銘帶的兩個連隊已經零亂散去,他往前摸了摸,估計實在無法通過,想到儀鳳門有條路可以到江邊,就脱離人羣趕去。

天完全黑了下來,更多的部隊或是得到了消息,或是被亂流裹挾,不斷向挹江門湧來。第36師的守城戰士或許是放槍也攔不住,或許是自己也得到了撤出的命令,總之不再阻攔,但情況並未因此好轉。過分擁擠的狀況使得城門下十分危險,從光華門前線撤下來的謝承瑞身材不高,又處於極度疲勞的狀態,竟被人流踩踏身亡。可憐這位足智多謀的猛將,沒有死於日軍的炮火槍彈,反倒歿於自己人腳下。

挹江門附近死去的人太多,只能集體收斂

即便衝出城門來到碼頭,有本事過江的終歸是少數。就連專守挹江門的第36師,近水樓台之便也沒占上便宜,江邊的部隊被衝散,城北的部隊過不來。江上一片亂象,人人爭渡,任意鳴槍,有船開到一半被岸上未渡部隊打沉的,有因為裝載超過負荷在江心被壓沉的,師長宋希濂見此慘狀,遠遠聽着對岸戰士的慟哭喊叫,“惟有相向唏噓,默然淚下”。

鈕先銘的留法同學廖耀湘跟着部隊到下關時,江邊上黑壓壓的一片,再找不到只船片帆渡江,江面上人頭浮沉,抱着木板、竹竿、樹枝的人飄飄蕩蕩,如陰魂野鬼一般,哪裏還過得去?廖耀湘只得換上了老百姓的衣服,沿着江邊向東北方向逃去,有幸在棲霞遇到一位叫禾老三的漁夫,將他藏在自己家中,逃過了隨後而來的屠殺。十多天後,禾老三找了條去江北的打漁船,將廖耀湘送離了南京。

那鈕先銘呢?

如果説此後持續屠殺了六週的南京是一座地獄,那麼12月12日晚的挹江門就是地獄的入口。

這座門本該通向生路,可卻在歷史的莫比烏斯環上轉了一圈,同時通向了巨大的失敗和死亡。數天前,紐先銘想過自己戰死在陣地上,也想過和日本人陷入長久的鏖戰,甚至敗退、潰逃。但他沒有想過這樣一幅沉淪的敗相,也沒有想過這一天來得如此之快,簡直猝不及防。

如今,他亦站在生與死的選擇門前。

從軍人到和尚

鈕先銘在海軍碼頭終於見到了一條小火輪,據説是總司令唐生智坐過去後放回來的。但這船又不能靠岸,否則容易被蜂擁上的人羣扒翻,它就離岸數尺轉悠着,等人一個個往上跳。鈕先銘沒跳上船落了水,在江裏漂了半晌又回到岸上,烤乾了衣服,往東向長江下游走,和幾隊散兵分分合合,到上元門又孤身一人。

第二天,他在幕府山撞見一座叫做“永清”的小寺,考慮到再遷延下去肯定要被日軍捕殺,便央求寺裏的和尚收留。一位法號叫做二空的和尚為紐先銘剃了度,拜了大師父守印,替他取法號為二覺,讓他住了下來。

此時南京城已一片混亂,烏龍山炮台已於凌晨失守,日本海軍艦隊進逼下關江面,用機關槍掃射渡江官兵。向江北方向撤離的中國軍隊已被徹底打散,有的直接做了俘虜,有的重新逃回城內,等待大屠殺的到來。

這一天是12月13日,南京淪陷。中國軍隊失去了成建制的抵抗,日軍開始進城展開屠殺,這一天,成了國難日。

日軍在中山門附近舉行入城式

從圍城到陷落,南京保衞戰的時間很短,儘管如此,日軍也是經過一番苦戰才得以攻下,一進城就大起殺心,便對中國軍隊展開了瘋狂的報復。在總司令松井石根的直接授意下,日軍各部在入城當天就開始了追殲和殺俘。第16師團第30旅團命令所部“消滅中國兵、不準收留俘虜”;第9師團第6旅團在“城內掃蕩命令”中強調:“因考慮到逃遁之敵大部分換成便衣,要檢舉其可疑者,監禁於適宜之處”。

實際上,忙於劫掠和殺戮的日軍根本沒有心思安置戰俘,往往儘速屠殺投降官兵,且毫無顧忌地波及到平民。

十多天以後,一隊日軍來到永清寺附近的石榴林裏,去砍那些長直的樹椏子。這是要做什麼?紐先銘想破頭也不得其解。又過了兩天,幾個日本人帶着一個掛着紅卍字臂章的中國人來辦事,要紐先銘和二空和尚一起去幫忙。一行人走近燕子磯下的大灣子,鋪天蓋地的屍臭傳來,紐先銘終於明白過來。早就聽説日軍在江邊槍殺軍民,想讓屍體順着長江漂走滅跡,但是大灣子是個凹向岸邊的淺灘,附近流速又慢,屍體根本衝不走。日軍折那些樹枝,就是想當工具,把屍體往灣子外叉出去。

被日軍屠殺的南京軍民

儘管已有心理準備,紐先銘看到現場慘狀時還是寒意森然,心痛如摧:這麼小的一個灣子,密密匝匝全是已經半腐爛的屍體,多數穿着軍服,至少有兩萬多具。這麼多人,就算用機槍日夜不停掃射,恐怕也得好幾天!多麼絕望而屈辱的景象!

但鈕先銘無疑是幸運的。他以和尚身份,驚險地躲過了那場慘絕人寰的大屠殺。

第一次面對日軍來寺盤查,曾經留學日本的紐先銘用漢字按照日文語法寫了一張紙,遞給對方。紙條上寫道: “四僧二百姓,皆良民,請閣下保護。支那兵無”。

日軍伍長對他們的恭敬很是滿意,也抽出一張軍用報告紙,用紅色鉛筆寫下一行日文:

“此係寺宇,皆為良民,應予保護”。

鈕先銘拿到這便條,像得了張驅鬼符般好使。此後一段時間,他都靠這張便條應付一批又一批日軍,不知省去多少麻煩,直到有天下午來了十幾個鬼子,像是專門為搜捕軍人而來。

這批鬼子的氣勢和先前來閒逛、拜佛的完全不同,一進寺門就分兵兩邊排開,把機槍架了起來,將僧眾都趕到了院子裏。為首的兩人手據軍刀,鈕先銘暗自端詳,年輕的是個少尉,年長的是個特務曹長。

粗粗排查完一遍後,鈕先銘以為又能混過去,帶着和尚們進了柴房,不想這兩個鬼子又追了過來。曹長對少尉嘟囔着:“我看這個人就不像和尚”。他的軍刀已經拔了出來,拍在鈕先銘的肩膀上。

鈕先銘強凝心神,且看對方作何盤問。這曹長先命他攤開掌心,自然是檢查有無當兵的老繭,幸而鈕先銘讀書的時日比在戰場多,拿槍的日子還不至於磨出來;然後脱他的僧帽,因為當兵的軍帽常戴不脱,日曬便會留下色差的痕跡,但鈕先銘所在的教導總隊又是戴鋼盔的,所以這一點也逃了過去。

“你的頭髮怎麼是新剪的?”這個曹長的心思極細。

鈕先銘用樹枝寫在沙地上回答:“三月無理髮”。

少尉也插了一嘴:“逃兵是沒有行李的,讓他把行李拿來。”

恰好二空的衣包就在柴房,鈕先銘拿來打開,裏面有僧袍、經書、當票,還有那把給鈕先銘剃頭的剪刀,情況都對得上。

少尉不耐煩了:“可以了,我們回去吧”。

“等等,我還有一個問題,”曹長還不死心:“真和尚一定會念經的!”説着就用手指指向鈕先銘的嘴。

鈕先銘立刻會意,腳立八字閉眼合十,背誦起《般若波羅蜜多心經》。孩提時代,他常常匍匐在信佛的母親腳邊,聽她念這一段,萬萬沒想到今日,真成了他的救命符咒。

鬼子沒等他背完就叫了停,收隊離開,多疑的曹長最後還望了他一眼,雖然無懈可擊似乎又覺得不對。看到鬼子真的走遠了,一眾僧人像被抽了脊樑一般癱軟下來,鈕先銘坐在地上,冷汗慢慢流下來,恐懼帶來的肌肉僵硬和知覺麻木像一層凝滯的皮,要脱很久才能恢復正常。

這就是在鬼門關前走一圈的感受吧,他想。

日軍使用各種排查方法,在南京城大肆抓捕滯留混入難民中的中國軍人,濫殺無辜者不計其數,一兩個月後才開始恢復秩序。

一箇中國老太來到部隊長面前,説“我女兒被你的部下強姦了”。部隊長説拿證據來,老太拿出一塊布。部隊長把全體集合起來説“有誰記得這塊布嗎?”“沒有”,下一個,“沒有”,他一個一個問下去。問完最後一個後他走向老太,説“你已經看到了,這個部隊裏沒有”。

話音剛落,部隊長突然拔刀將老太砍殺在地。然後像什麼事都沒發生過一樣,平靜地擦刀後收刀入鞘,下令全體解散。

日軍砍殺戰俘(日方自行拍攝)

老太的故事,是華中派遣軍野戰瓦斯部隊第二中隊步兵中士小津安二郎陣中日記的一段記錄。

1939年回國接受《大陸》雜誌採訪時他説:看到中國兵,一點不會想到那是人,就像什麼地方都能看到的蟲子。從他們身上無法承認人的價值,只不過是狂妄反抗的敵人。不,看上去就像是個什麼東西,再怎麼掃射,也是心平氣和的。

日本是個佛教興盛的國家,在南京駐軍地點又毗鄰雞鳴寺,於是每天都有一批接一批的日本軍人過來燒香拜佛。這些殺人不眨眼的鬼子其實也怕死,不但要來拜,還希望得到寺裏的印信、僧人的墨寶,認為這些東西能給他們庇護。寺裏本沒有章,也沒有寫字好的和尚,倒是紐先銘多才多藝,他替雞鳴寺刻了一枚章,又躲在寺內接下和尚們被要求寫的字,甚至藉此賺了點錢,以供大家在貧瘠的戰時買點食物和必需品。

1938年開春,百姓們開始陸續返回南京的家中,整理清掃,重啓生活。守印、二空兩位法師帶着紐先銘,也在農曆二十九前幾天回雞鳴寺,要趕觀音菩薩的生日。

那時,後來的日本導演小津安二郎隨部隊駐紮在南京雞鳴寺附近,他也不能免俗地前往寺院求籤祈福,向二空法師乞要墨寶。二空將此事轉交紐先銘,他那段時間最喜歡寫一個“無”字。曾經的金陵多麼繁華風流,經歷過這場戰爭,昔日瓊蕤玉樹已成荒榛斷梗,舞榭歌台只剩碎瓦頹垣,更在人心裏留下無底的深淵。

紐先銘的這個“無”,最後成了小津墓碑上的唯一的題字。

小津安二郎的無字碑

餘音

1938年9月,新組建的第71軍在河南富金山面對日軍兩個師團的輪攻,堅守10日,打出了1:2的交換比,堪稱戰果輝煌。

71軍的部隊,就是曾經的王牌部隊第88師、第87師和第36師,在南京被打殘後重新整編而成。第71軍後又參加滇西反攻戰,保障怒江防線,並加入中國遠征軍序列反攻緬甸,與駐印軍勝利會師,一舉解除西南國門之圍困。

同年10月初,江西德安。

曾參加南京保衞戰的王耀武領兵第74軍51師,將孤軍深入的日本第106師團死死抵在張古山一線,抗日名將薛嶽指揮各部隊準備合圍之。

一次夜襲,受74軍之請,第66軍組織了數百人的敢死隊,全部脱去上衣光着膀子,趁黑銜枚潛入日軍地盤,摸到赤裸的兄弟則互相拍肩,摸到穿上衣的則必然是鬼子,上去就是一刀。

此役將日軍第106師團大部圍殲,便是“抗戰三大捷”中的萬家嶺大捷。第74軍後又參加上高會戰、第二次長沙會戰,均表現出色。1943年11月,下屬第57師死守常德的事蹟轟動世界,被譽為“抗日鐵軍”。

在法國進修機械化作戰的廖耀湘也找到了自己的用武之地,成為國民政府第一支機械化部隊第200師的參謀長。在崑崙山戰役打出風頭後,也將戰場移往緬甸,先後任駐印軍新22師師長、新6軍軍長,手握美援裝備的王牌部隊,將緬北日軍打得丟盔棄甲。

南京之血海深仇,且慢慢報來。

日軍進攻南京的這幾支部隊,第3、第6、第9、第16和第114師團,此後無論在徐州、武漢或是長沙,中國軍人面對他們無不切齒憤恨,戰前動員只要講一句話就足夠:

“這是屠殺南京城的鬼子兵。”

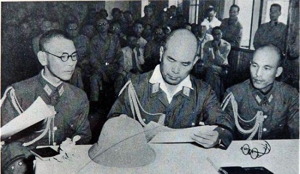

鈕先銘於1938年下半年離開雞鳴寺,費盡千辛萬苦到後方找到妻子,發現對方已改嫁自己的好友。此後的日子裏,鈕先銘深受南京八個月的噩夢經歷纏繞,直到1945年8月,日本投降。21日,侵華日軍副總參謀長今井武夫一行8人到芷江,向國民黨陸軍司令部洽降。廖耀湘的新六軍作為恰降的“御林軍”參加,精通日語的鈕先銘跟隨陸軍總參謀長肖毅肅中將,直接處理受降相關事務。

日軍代表在受降儀式上,中坐者為今井武夫

一直垂頭喪氣、緘默無語的今井武夫在會場看到鈕先銘,不由露出驚異的神色。1938年,他在為拉攏汪偽奔走於南京時,曾於雞鳴寺見過這張臉,不過,那是一位和尚的臉。得知眼前這位少將參謀正是為逃避兵燹而委身寺院的二覺和尚時,今井武夫也是長吁短嘆,感慨不已。他後來在日記裏寫道,鈕先銘的傳奇經歷,正説明了戰爭的殘酷,對人命運的無情改變,作為侵略者應當對此反思。

反思不能救回逝去的生命,或許有益於將來的禍端,誰又知道呢?當命運洪流真的奔湧而至時,沒有人能逃脱被席捲的結果。只是今日,我們雖不需要仇恨,卻也沒資格原諒。

戰後,鈕先銘履行了對犧牲戰友謝承瑞的承諾,在香港與謝承瑞之妹結婚,生兒育女,陪伴終生,1996年去世。1988年11月10日,根據其女兒的申請,中華人民共和國民政部批准謝承瑞將軍為革命烈士。

2015年12月一次紀念活動中,98歲的老兵周廣田走到南京大屠殺倖存者代表倪傳仁身邊,哽咽着道歉:“我對不起南京的老百姓啊,我們打得窩囊啊。要不是我們丟了南京城,南京人不會遭遇那麼慘的事情!”

周廣田已經快聽不見了,倪傳仁趴在他耳邊,對這位當年只是普通士兵的老人大聲説道:“這不是你們的責任,你們都盡力了!”

盡力了卻無力迴天?

**將軍一誤千秋恨,白骨成堆萬世仇。**舊中國在精神上的污泥濁水,包括了政府和軍隊高層的腐敗無能。但這不是那些普通軍士的責任,曾經戰鬥過便是英雄。

在整個近代史中,中國都扮演着一個飽受列強欺凌的角色。正是無數普通的鐵血軍人,用血肉築起長城,於渾渾噩噩的精神泥淖中,守住了中國人的信仰與希望。

1938年,南京陷落半年後,毛澤東在《論持久戰》中指出:“日本敢於欺負我們,主要的原因在於中國民眾的無組織狀態。”

1953年,朝鮮戰場的戰況傳到日本。同樣的人民,卻打出了截然不同的戰績。就此,深刻體會到美國原子彈恐怖力量的日本開始對過去藐視的中國產生了尊敬,“支那”一詞在日本用語中就此基本消失,被“中國”取代。

世紀更迭,如今,百年前的屈辱早已一掃而空,但發生在83年前的那場人間悲劇,仍時刻警醒着我們:真正打不敗的,唯有精神。

END

本文作者:碎瓦,血鑽故事研究員。

部分參考文獻:

1、紐先銘著《佛門避難記》,南京師範大學出版社2005年版

2、民政部優撫安置局編《著名抗日英烈和英雄羣體》,中國社會出版社2015年版

3、《我所親歷的南京保衞戰》中國文史出版社2005年版

4、《南京大屠殺史料集》鳳凰出版社2005年版

5、《抗戰殉職忠烈事蹟紀略》,中國第二歷史檔案館藏檔案

6、《陸軍第八十八師京滬抗戰紀要》,中國第二歷史檔案館藏檔案

本文首發於微信公眾號“血鑽故事”(ID:xuezuangushi),專注於硬派歷史故事,伴你立足中華,勇闖世界。轉載授權請聯繫“血鑽故事”公眾號。