英國著名間諜小説家約翰·勒卡雷去世 享年89歲_風聞

多动症孩童没有爱-2020-12-14 07:47

12月14日,英國文學巨匠、著名間諜小説家約翰·勒卡雷因肺炎去世,享年89歲。約翰·勒卡雷代表作有《柏林諜影》 《頭號要犯》《冷戰諜魂》《鍋匠,裁縫,士兵,間諜》等。他已出版的21部作品中有11部被改編為電影與電視劇。

由於英國面臨嚴峻的新冠疫情,不少人猜測約翰·勒卡雷死於新冠肺炎,但BBC闢謠稱並非如此。

BBC在訃告中稱:“約翰·勒卡雷剝去了‘007’系列中的魅力與浪漫,轉頭探討了職業間諜真實的黑暗和骯髒的生活。”

約翰·勒卡雷,原名大衞·康維爾,1931年10月19日出生於英國沿海小鎮普爾。

約翰·勒卡雷被不少人稱為間諜小説大師,1963年,他以第三本著作《柏林諜影》一舉成名,從此奠定文壇大師地位。他一生獲得諸多文學獎項,包括1965年獲得美國推理作家協會的愛倫坡大獎、1964年獲得英國毛姆獎,1988年更獲頒英國犯罪推理作家協會終身成就獎。

資料圖:約翰·勒卡雷

《女鼓手》海報

《夜班經理》海報

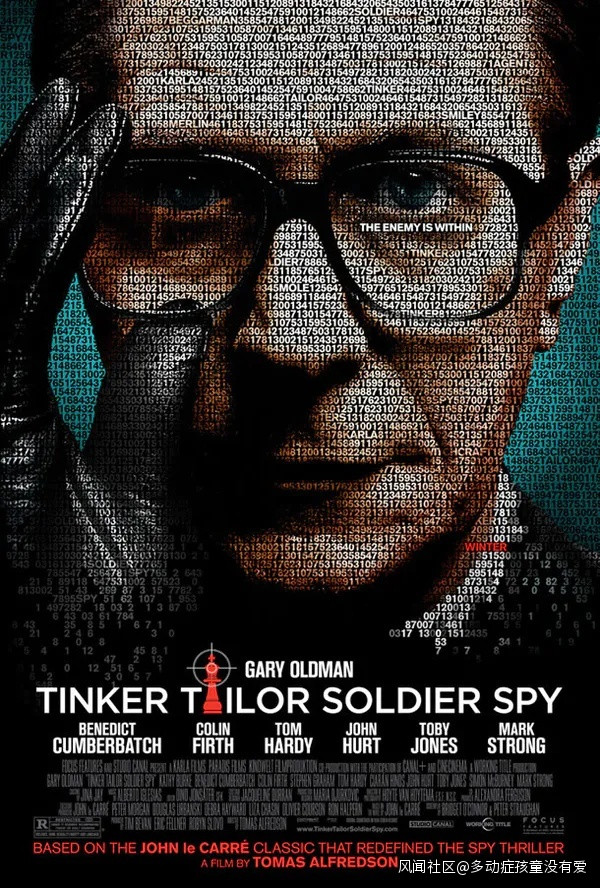

《鍋匠,裁縫,士兵,間諜》海報

《永恆的園丁》海報

《最高通緝犯》海報

約翰·勒卡雷在《夜班經理》中客串

2015年,約翰·勒卡雷的著作《我們這樣的叛徒》由上海譯文出版社出版。出版前夕,公眾號“上海書評”上刊文《小白:圈裏圈外》對這位小説家進行了介紹,尤其是他的創作理念。

全文如下:

勒卡雷小説的敍事者,正像他本人一樣,總是置身於“圈外”視角。很多時候,主人公是一個情報圈外人。出於某種隱秘的激情,他不斷深入,尋查一種圈內秘密。

寫過《納尼亞傳奇》的劍橋中古文學教授C. S. 劉易斯,1944年在倫敦大學國王學院紀念集會上演講,題目叫《圈內》(The Inner Ring)。

他先從《戰爭與和平》中一段小故事講起。當鮑里斯·德魯別茨科伊走進大廳,一位全副配飾勳章的老將軍正在跟安德烈公爵説話。安德烈一見到鮑里斯,立即向他點頭微笑,把那位正向他懇切陳述事務的老將軍扔在一邊,用略帶法國味的俄語口音對他説:“好的,你稍等。”這音調戲謔嘲諷,故作高人一等,表示輕蔑對方。鮑里斯瞬間領悟到,原來表面上由軍隊條例規定的官階體系之下,另有一種真正的階級體系,在那個體系中,一位紫色臉膛(由此可見)、全副戎配的老將軍急切期待一位下級軍官撥冗聽他彙報,而在他等候期間,那位下級軍官正在跟另一位更低級軍官親熱敍舊。

於是劉易斯説,是有這樣一種東西,它能超越表面上看來井然有序的社會階級體系,這東西無可名狀,看起來不過是一些外人弄不清的切口和綽號,一種只有置身其內的人使用的隱晦説話方式,他稱之為Inner Ring——“圈內”。總是有一些人在“圈內”,有一些人在“圈外”,這圈子確實有那麼一條邊界——因為你總是會看到有一些人站在這條邊界上,急切盼望進入其內。這個“圈子”,其准入或者驅逐向來無需正式手續。有人在被趕出去以後覺得他在其中。而吸納某個人進入某個圈子這件事,向來是圈內人的一大樂子。

有趣的地方是,當你千辛萬苦進入一個“圈子”後,會發現在“圈子”中更有另一個“圈子”。演講者在此使用一個比喻:pierce through the skins of an onion——説這就好像是你在穿越一層層洋葱。劉易斯説,每個人在其一生中各個階段,都在渴望進入某個“圈子”。這種渴望,並不能用維多利亞時代無數諷刺小説中的趨炎附勢來解釋。因為諷刺小説挖苦那些人,一心一意想要鑽進的那個社交圈,只是無數“圈子”中的一種。大多數人(劉易斯在此對在座聽眾稍作恭維)並不渴望公爵夫人的邀請、明亮的大廳、香檳酒或甚至獲悉貴族和內閣醜聞。他們甚至只是在渴望某一個神聖小閣樓,湊在桌前的腦袋,瀰漫的香煙味,以及一些僅有我們少數幾個人與聞的、秘密的“美妙知識”(delicious knowledge)。有時候它們以藝術之名聚集,有時候人們稱之為“共產主義小團體”(communistic cterie)。

要理解劉易斯那個年代的英國社會生活,“圈內圈外”似乎是一個關鍵。一個富有才智、受過良好教育的英國年輕人,他有年輕人特有的叛逆,也有旺盛的求知慾,卻面對一個井然有序的階級結構。如果能夠進入某個“圈子”,這對迅速穿越社會藩籬大有好處。這些神秘的“圈子”同時也意味着神秘的知識,以及不為外人所知的權利。他們渴望進入。

早年英國間諜機構招募新人,利用的正是這種心態。從很多著名大間諜的回憶錄中,你會讀到“old boy network”(老朋友網絡)這種説法。日後回想起來,他們甚至不記得事情是發生在哪個具體日期,也不記得有什麼具體官方程序,通常是閒閒的一句邀請,哪天下午你有空到我這兒來坐坐?或者順口提到的一句介紹,我知道他,他正是你們需要的那種傢伙。這位被引見的年輕人很樂意加入,他早就在盼望成為“圈內人”。這個擁有神秘莫測知識和權利的“小圈子”,能夠讓這些年輕的劍橋畢業生輕巧地繞過文官科層低級走廊,讓他們站到到當代事件(以及——他覺得是歷史走向)的觀測制高點。

麥克尤恩那部表面上是間諜小説、實則是作者本人回顧叛逆青春與體制衝突的新作《甜牙》中,開頭有一段提到“西方世界正在進行一場穩健革新”,提到新兵招募方式的變化(小説女主角此時試圖加入軍情五處),他説年輕人也許認為他們發現一種新的交往方式,昔日的壁壘據説正在從根基處崩解。但那著名的套路——“搭搭肩膀”如今還在用。“hand on the shoulder”這個詞組,在很多英國間諜的回憶錄中也常見到(它甚至是勒卡雷小説中人常用的身體語言)。似乎麥克尤恩生怕讀者不理解這句話的重要之處,當他把小説第一章截出作為短篇小説單獨發表於《紐約客》雜誌時,直接使用這個詞組作為小説名字。搭上肩膀的那隻手,是一個間諜圈外人被納入“圈內”的信號。這隻手有時來自導師,有時來自朋友或同學。搭搭肩膀,新人加入。

新人受到青睞滿心歡喜,以為神秘世界的大門就此打開。不久他卻發現(此前他從未想到過)圈內有圈——正如劉易斯演講中所提。這個圈內之圈,在《甜牙》女主角,是那個只有男性可以進入的間諜行動項目管理圈。而對勒卡雷小説中人來説,則是那個“圓場五樓會議室”。

圓場——circus,這個詞本身就很容易讓人想到某種“圈子”。而五樓(fourth floor)或者頂樓(top floor)——這個勒卡雷小説中最神秘、最令人嚮往的所在,他筆下人物的內心聖地,其實也是作家本人試圖借用虛構方式去染指的地方。當年在軍情六處上班時,他偶爾去過,但他不屬於那個地方,既不在那兒辦公,也不參加那兒的每日例會——他在小説中揶揄的頂樓會議室晨禱。頂樓如此重要,以至幾十年後他接受《每日郵報》採訪時,頂樓仍佔據對話重心,回憶六十年代間諜生活,勒卡雷首先就描繪頂樓景象。關於那地方,他可沒有一句好話。“佈滿灰塵的小套間”、“像蛛網一樣讓人毛骨悚然的走廊”、“魚眼凸面鏡反射的扭曲形象”、“接見室老婦人的視線”。那地方既神秘又讓他氣餒。説起來,勒卡雷在《鍋匠》中讓圓場頂樓被一幫叛徒鼴鼠佔據,暗中懷有的那種幸災樂禍也許他自己也説不清道不明?

評論者提及勒卡雷,有一個貌似內行的説法。因為他幹過間諜,懂行,所以寫得逼真。言下之意好像是在説,勒卡雷擁有一手好材料,寫的都是親身閲歷。這其中包含雙重低估,大概勒卡雷和MI6聽着都會不以為然(儘管小説家和間諜都以給別人帶來錯覺為樂)。情報界人士會覺得,以勒卡雷當年的業內層級,他能知道幾多頂樓秘辛?而在小説家這一頭,那説法簡直是無視其天賦虛構能力。

間諜老手退役寫書寫小説,在英國很常見。格林寫《人性的因素》,其男主角在情報機構中的地位,跟作者本人差不多。在某個地區分管科室中,專門負責一個不太重要的小國。英國還有一位女間諜小説家,斯泰拉·瑞明頓(Stella Rimington),擔任過軍情五處最高主管,她在頂樓辦公,那是《甜牙》女主角從未來到過的九十年代軍情五處大樓。瑞明頓後來擔任布克獎評委主席,歐洲文學界似乎很有些竊竊私語,把這當作冷戰秘密機構向文學伸手的又一證據。

至於勒卡雷,他正是劉易斯所描述的那個以為自己已成圈內人士,卻發現圈內更有小圈子的傢伙。在可以查到的生平簡歷中,1948年,他在瑞士奧地利等地學德語時,被徵入英國駐外軍團情報機構負責審訊翻譯。1952年,他在牛津大學唸書,秘密為軍情五處工作,收集彙報大學內左翼團體活動情況。1958年,正式加入軍情五處。1960年,轉而加入軍情六處。在MI6工作期間,他很少有機會乘電梯攀上頂樓,向最高當局彙報工作。他從未像他的主人公史邁利那樣,在頂樓有一間辦公室。這個人物的原型部分來自約翰·賓姆(John Bingham)——勒卡雷最初起念要寫間諜小説,也是接受他的建議。在情報界的地位,賓姆顯然高於勒卡雷,據説二戰時期英國著名的雙重間諜計劃“double cross”由他監管。

頂樓,表面上意味着機構內的地位層級,但在勒卡雷看來,頂樓更是一個秘密小圈子——一個他本人從未被納入其中的秘密圈子。強調這個問題,是因為在那個秘密世界中,能不能獲悉某些知識是由“圈內或是圈外”決定的。以勒卡雷在MI6(他小説中圓場)所處位置,他在小説中處理的各種秘密知識,想必主要來自他自己所謂底樓走廊閒言碎語,以及檔案。勒卡雷學生時代參加過一些外圍情報活動,六十年代正式加入MI6。其時冷戰方興,在軍情六處辦公大廈底樓人士看起來,世界大事好像都在頂樓會議室秘密決定。對頂樓(那個Inner Ring)秘密的嚮往,似乎構成勒卡雷小説敍事的內在動機。敍述者跟讀者一起——事實上,敍述者帶領讀者不斷追尋圓場頂樓的各種秘密知識。以至於勒卡雷間諜事件看上去近乎某種學術活動。勒卡雷式〇〇七的冒險事業,不是要拯救或摧毀一個世界,而是要揭露或遮蓋一個知識洞穴。勒卡雷小説的主人公會為一份缺頁的卷宗迅速行動起來,也會為一個記憶盲點徹夜不眠,他們在審訊中為一個詞語的精確性反覆質詢,他們熟悉檔案目錄卡的關鍵詞,但有時會迷失在卡片與卡片、文件與文件之間的關聯線索中,為跳不出思路慣性而焦慮。總體而言,他們是一羣愁眉苦臉的行業歷史學家。他們最光彩照人的英勇時刻,是在書房中巧設計謀,讓對手吐露一兩條關鍵信息。終於打開通向秘密洞穴的門道。這種隱秘的求知慾望,也許是那些在情報機構中比勒卡雷級別更高的間諜小説家無法感受到的。也許在伊恩·弗萊明、約翰·賓姆、斯泰拉·瑞明頓們那個圈子中,勒卡雷筆下的這類秘密知識是自由共享的。他們熟視無睹,無法想象這些知識本身便可以是驚心動魄的懸念。

勒卡雷小説的敍事者,正像他本人一樣,總是置身於“圈外”視角。很多時候,主人公是一個情報圈外人。出於某種隱秘的激情,他不斷深入,尋查一種圈內秘密。即使史邁利,在《鍋匠》中也已無奈退休,從圈外對頂樓那個腐壞的圈內發起獨立調查。

這是一個極其狹窄的、極其受限的視角。就像是要不斷挑戰自己的敍事能力極限,勒卡雷有時甚至讓他的敍述視角出自一個智力平庸的兒童,總是錯誤地判斷大人們的舉止行為。或者一個遲鈍老婦,她所説每一句話,都很可能是一種妄想。常常線索來自片言隻語,甚至只是一幅模糊的照片,一個記號,一段外國語音(幸虧主人公恰好能聽懂這種聲音)。秘密知識的碎片(或甚至僅僅痕跡)在一種尋根究底的激情下,緩慢地勾畫出整幅敍事藍圖。

這是勒卡雷獨特的敍事技藝,來自他本人的隱秘動機,來自他年輕時代某種渴望。直到他七十五歲時,在他的新作《我們這樣的叛徒》中,他仍然選擇從這樣一種視角出發,來講這個有關間諜和地下幫會兩個小圈子的故事。

小説男女主人公是教師,是律師。這對情侶因為一次偶然機會,懵裏懵懂闖入兩個秘密圈子的切匯處。他們不得不竭盡所能去理解那些難以理解的秘密事物。他們必須從家庭瑣事中甄別真相,在網球場閒言碎語中豎起耳朵,努力識別外國人的身體語言和神態表情,從零開始學習俄羅斯幫會、情報機構、地下金融業務的各種行話切口習慣用語。當他們被英國間諜機構訊問時,他們只能從問題中尋找答案,從別人對他們的提問中領悟那些雖然是他們本人所見所聞,但他們之前從未意識到的重要內容。

他們既不是英國情報機構圈內人,也不是俄羅斯幫會洗錢業圈內人。出於小説敍事者自己也無法説清的動機,幾乎可以説是主動地介入到事件中。與平常中產階級人士對已發出危險警號事物的逃避本能相對峙的,正是這種對圈內秘密的嚮往。不説清楚這一點,讀者恐怕無法理解,為什麼這一對情侶不是轉身離去,而是奮而投身其中。