我們的社會不缺舞台,缺的是舞台上的普通人_風聞

观察者网用户_240545-2020-12-16 09:22

這是一個不缺乏舞台的社會,演出、選秀、綜藝層出不窮。站在舞台上的都是誰?天賦異稟的歌手,口才出眾的辯手,搞笑“作妖”的綜藝咖,最多的還是顏值逆天的小鮮肉、國民老婆……他們配得上舞台,我們並非要把他們趕下舞台,況且即便我們要趕,也趕不下來。只不過,是否能夠留出舞台一角,給平凡的人展現他們的平凡?難道平凡就那麼不值得被放到舞台上嗎?

今天,我們跟隨作家蒯樂昊的文字,進入到一場由中學生、退休的叔叔阿姨、殘障人士、小朋友等形形色色的普通人表演的舞蹈演出中 。這些非專業的演員們當然無法表演出整齊劃一、動作標準的舞蹈,但卻十足催淚。同時,演出也拋給我們一個問題,何為專業與非專業,標準被握在誰的手裏?

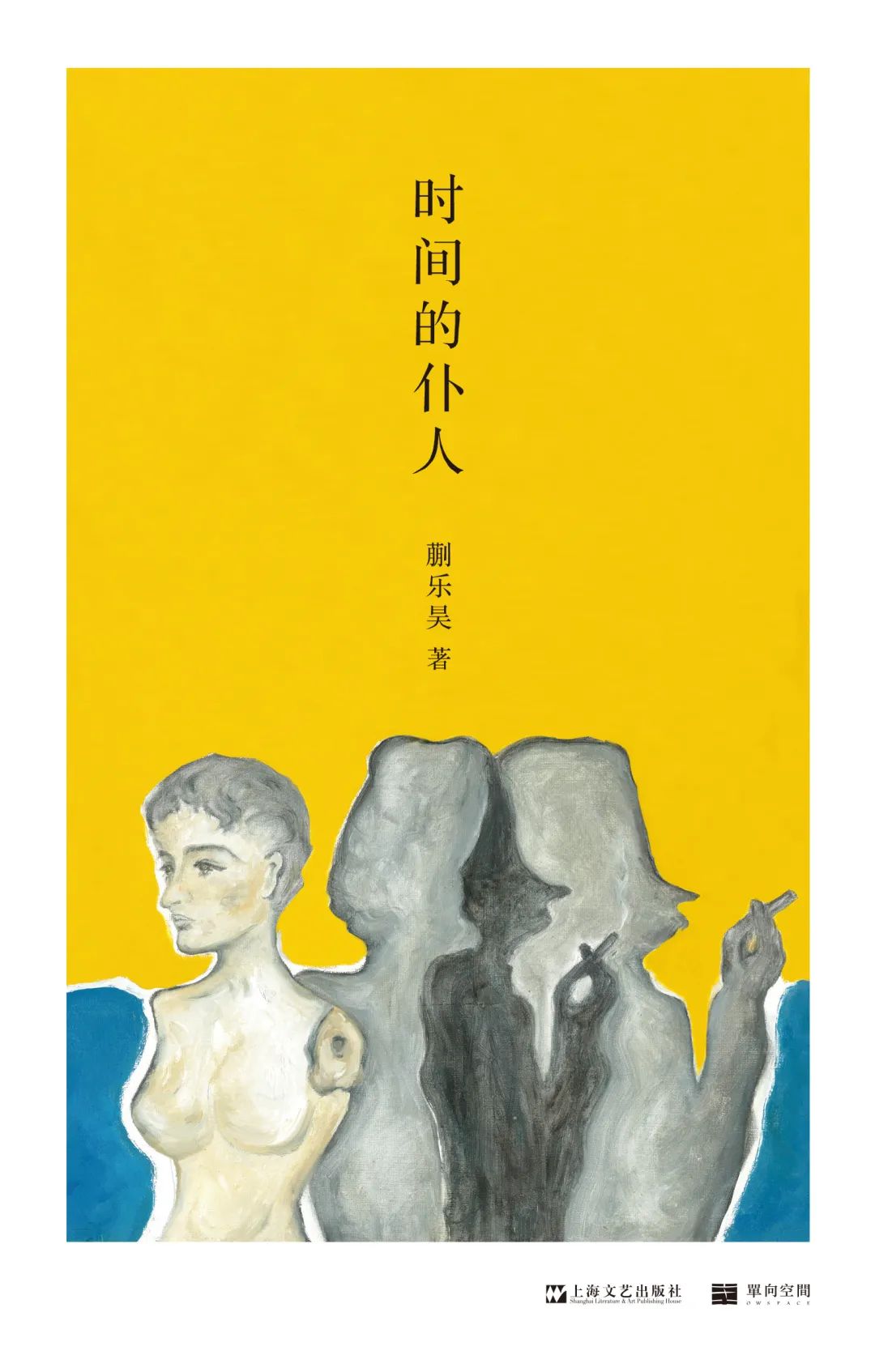

蒯樂昊 著

單讀 · 鑄刻文化 | 上海文藝出版社出版

2020 年 10 月版

不加選擇的身體

撰文:蒯樂昊

這是一個很隨機的夜晚,我們走進西岸美術館,很隨機地看一場舞蹈演出,傑羅姆·貝爾的《盛會》(Gala)。

那天上海正值西岸藝術與設計博覽會和 ART021 當代藝術博覽會,與此同時,無數大大小小的展覽扎堆開幕,人們在各大美術館、藝術園區和畫廊之間川流不息,因為疫情憋屈了大半年的藝術界,正在迎來最瘋狂的展覽季。恐怕連最熱愛藝術的人,都不得不暗中承認,此時此刻,藝術太多了。

“這個舞蹈你們看了會哭的。”給我們推薦這場演出的朋友説,她之前是在英國看的,“我在現場淚崩到周圍人以為我被老公家暴了。”但她拒絕給出更多的劇透,“你們還是自己看吧,看了就知道了。”

看了就知道了——演出大廳裏取消了高高在上的舞台,取而代之是一塊純白色的方形場地,三面有深灰色的幕布。觀眾的座位比演員高,坐到五排左右,對舞台就有了俯瞰之姿,彷彿某種心理優勢。沒有音樂,演員一個一個出場,走到舞台中間做一個旋轉動作,然後下場。他們的動作可太笨了,我們忍不住吃吃笑出聲來。

毫無疑問,這是一羣素人。其中只有幾個人可能練過,未必是舞者,也可能是運動員或者演員,這幾個人明顯有着更專業的身體:腿更長,臂更輕盈,比例合度,肩膀向後打開,小腹緊緻,腰臀玲瓏,臉上的表情也更為舒展自信。但剩下的那些身體就完全是不加選擇的了,我們不用羅列形容詞了,反正都不是什麼好詞,説出來也是政治不正確,就是普通人帶着遺憾的心情照鏡子的時候看到的自己。大叔、大媽、孩童、唐氏綜合症患者、酷兒、輪椅上的人、彝族漢子……他們一個個地走到舞台正中,享受數秒被 C 位凝視的待遇,強光之下,一片潔白之中,只有他/她被大家看見,非常努力地做了個芭蕾 360 度的旋轉舞姿,在踉蹌中勉強抵達了平衡,慶幸自己竟然完成了動作而且沒有跌跤,滿意地走下台去了——他們業餘到連這個慶幸都不知道掩飾。

▲ 《盛會》(Gala) ,西岸美術館現場

這番冗長的出場讓你挨個認識了他們,並忍不住猜測他們的生活,每個人都散發出獨特的個性,你不由得地給他們起了名字,好讓他或她能跟其他人區分開來:

那個膚色黝黑,高挑媚眼如絲的姑娘,長得充滿東南亞殖民地風情,身材流線型,一舉一動獸意撩人,她是“豹女”;

那位型男身型鼓鼓、兩腿比別人短些,戴着眼鏡留着鬍子,笑容喜人,他是“青蛙王子”;

那位彝族兄弟身材唬人,可是動作不協調,跳急了還會同手同腳,俗稱“順拐”,估計跑馬套圈都不利落,才來上海大都市生活,他是“多吉”;

那個罹患唐氏綜合症的胖妹妹,看起來混沌茫然,但她的身體卻是柔軟、乖覺和懂事的,很多高難度的劈叉,她都完成得很順利,像極了費爾南多的雕塑,所以她叫“費爾南多”;

那個阿姨穿着蕾絲,頭髮不多,染得黃裏帶紅,腰背已有贅肉,但看甩頭髮時的風姿,應該還是廣場舞中的翹楚,髮型和容貌竟有點像來惠利,她是“來阿姨”;

……

輪番的芭蕾旋轉之後,接下來是挨個的大跳,每個人排着隊呈對角線在場上跑過,然後在舞台正中時,完成一個舞蹈高潮的空中躍起動作。費爾南多完成得很不錯,但是那個輪椅上的兄弟,因為無法一躍而起,就只能在場中撐臂做了一個輪椅旋轉作為替代。緊接着是華爾茲,倆倆對跳,老人牽着孩子,輪椅雄獅牽着費爾南多,酷兒牽着來阿姨,也許我記錯了,但他們互相照顧對方的舞姿真是動人。

在自由舞動的環節,所有人都在台上恣意歡跳,常常擠在一起,你總是忍不住擔心體積龐大的費爾南多撞到那個在地上亂打滾的孩子,或者老人被旋轉的輪椅碾住,但是沒有,這種放肆沒有傷害到任何一個人。你忍不住回憶起你此生看過的所有舞蹈表演,那種高超和華美,都像一捧精心挑選,修剪和編排安插的鮮花,因為其珍貴和富有儀式感,或可被之稱為花道。而眼前這羣不加選擇的身體,不加思索的扭動,倒像是傑羅姆·貝爾胡亂摟了一把大地上的植被,無論鮮花灌木與衰草,然後塞給你説:看,這就是生活,這就是大自然裏一切生長之物的能量。

因為疫情,藝術家傑羅姆·貝爾本人並沒有來中國,他只是遠程指導他的合作伙伴小珂,就地取材,用他的訓練方法打開這些當地的素人。而貝爾要説的,也不僅僅是自由或平權這麼簡單。在演員挨個表演了謝幕動作之後,華彩部分才真正開始。

▲ 《盛會》(Gala) ,西岸美術館現場

這是一個從獨舞到羣舞的環節,部分表演者會得到機會,站到整個隊伍前面起舞,而他/她做的動作,無論多麼荒謬,後面的隊伍都必須跟從和模仿。一開始,是那些專業的身體佔據了領舞的位置,一位看起來像是體操或雜技演員的姑娘,她擅長呼啦圈操,一旦站到 C 位,馬上綻開了一個顛倒眾生的甜美笑容,呼啦圈在她手裏被嫺熟地玩出許多花樣,一拋一接輕鬆自如,後面的跟隨者就沒有這種幸運了,他們不得不滿台狼狽追着擅自逃走的呼啦圈。接着,一位修長的男演員在領舞的位置大放異彩。專業的就是不一樣,他們極其擅長煽動觀眾的情緒,併成為目光的焦點。

但很快這種偏見就被修正了,因為你發現,一旦那些非專業的、笨拙的舞者,被授權,站到了中心,他所有的動作,包括他的笨拙,都成為必須被模仿的範本時,他馬上從這種賦權中得到自信,開始恣意。一個看起來不到六歲的小男孩站到了中心,而他想做的只是爬在地上翻跟斗和亂扭,同時不停地打噴嚏。他身後的大人們必須嚴格地複製這一切,包括那些響亮的噴嚏。當舞台上所有表演者的目光都看向那個領頭人時,觀眾的目光也全部集中在了領頭人身上。豹女、酷兒、費爾南多……輪番成為主角,甚至那位輪椅雄獅,他們表現他們的放浪形骸,或敏感脆弱,同時成為人羣效仿的榜樣。非常態成為常態,甚至典型,一切定義將被改寫。所謂賦權、規則、楷模、他人的目光,主流的價值,是如何征服我們,使我們跟隨並且相信的,這本該是政治與社會學的議題,但此刻以一種自然肉身的方式,在場內傳遞。身體裏最深的權力意志,被釋放出來,成為隱喻。

這是充滿開放性的舞蹈,也成為了富有建設性的批判。

但你依然可以從中感受到極樂,或者悲傷,被那些溢出舞蹈的部分觸動。跟我們同一排的一位觀眾,在音樂聲中,激動得晃動着身體,把整排椅子都帶得搖了起來。她滿臉皺紋,一直豁嘴而笑,滿眼放光,全情投入地盯緊舞台。我猜台上一定有一位表演者是她的孩子。我猜也許是費爾南多。

舞蹈的最後,所有人都脱下了象徵着身份束縛的外衣,拋向空中。我忘記説了,他們的衣服極度鮮豔,每個人都穿得像霓虹燈管一樣絢麗,衝撞,不可調和,亦不可匹配,他們甚至連左右腳襪子的顏色都截然不同。中途這些舞蹈者們互相調換過衣服,身份錯亂,彝族漢子的少數民族服裝被另外一個姑娘穿走了,而那位青蛙王子,下半場穿的是一件非常少女心的抹胸白紗蓬蓬裙——他的胸太粗壯了,抹胸的部分只能十分勉強抹在他的肚子上,他像一隻胖小天鵝那樣,坦胸露乳地翩翩起舞着。

表演結束的時候,坐在我左邊的朋友抹着臉,嘆息説:“哎,我竟然哭了。”

“那個,我其實也是。”坐在我右邊的朋友緊接着承認。

這可真是一場《盛會》,我們三人站起身來,低頭離場,但是我們必須在冷風中走一會兒,才能平復起伏的心情。散步的時候,我們看見了表演結束後的輪椅雄獅,鮮豔的演出服換掉了,他穿得非常普通,暗淡,跟夜色融為一體。如果不是輪椅,我們絕對認不出他來。他坐在輪椅上等待過街,顯得比周圍人都矮,表情平靜,他又回到他的生活裏去了。但他一定度過了一個美好的、攜帶能量的夜晚,就像我們一樣。

紅燈變綠了,輪椅雄獅趕緊用力搖動了兩下輪胎,我們也加快了步伐。夜深了,所有人都要回家。