當永不長大的大雄跳出循環,你還會為他拍手叫好嗎?_風聞

动画学术趴-动画学术趴官方账号-2020-12-18 07:36

作者/ 塔塔君

編輯/ 彼方

協力/ theoldestcat、哆啦A夢的壁櫥、amuro1985

劇透預警:本文含有大量劇透,請介意的讀者謹慎閲讀。

“這兩個恐龍的故事,事實上折射出了哆啦A夢這個已誕生半世紀的作品兩個時代的精神取捨”

於12月11日在國內上映的 《哆啦A夢》 誕生50週年紀念電影 《大雄的新恐龍》 (映畫ドラえもん のび太の新恐竜,下稱《新恐龍》) 可能是近年最爭議的“哆啦A夢”電影。

自1980年起,日本每年都會上映一部哆啦A夢繫列的的劇場版電影,而這是《哆啦A夢》系列電影第四次以恐龍為主題,足見恐龍之於該系列電影的特殊意義。

在《新恐龍》上映前,《哆啦A夢》系列的第一部劇場版和主創成員換代後的第一部劇場版都以恐龍為主題 (分別為《大雄的恐龍》和《大雄的恐龍2006》,分別下稱《恐龍》和《恐龍06》) ,且這兩部劇場版都改編自同一個原作故事。

《大雄的恐龍》(1980)

《大雄的恐龍2006》(2006)

這兩部電影作品前後跨越了20年以上,在這一時期,以自2005年開始播出的 《新哆啦A夢》 為界,哆啦A夢的TV動畫也經歷了製作陣容上的變更。換代後的《哆啦A夢》在粉絲中稱作“水田版”,取名自哆啦A夢的新聲優水田山葵,因此換代前則取上一版哆啦A夢的聲優大山羨代的名字,稱為“大山版”。

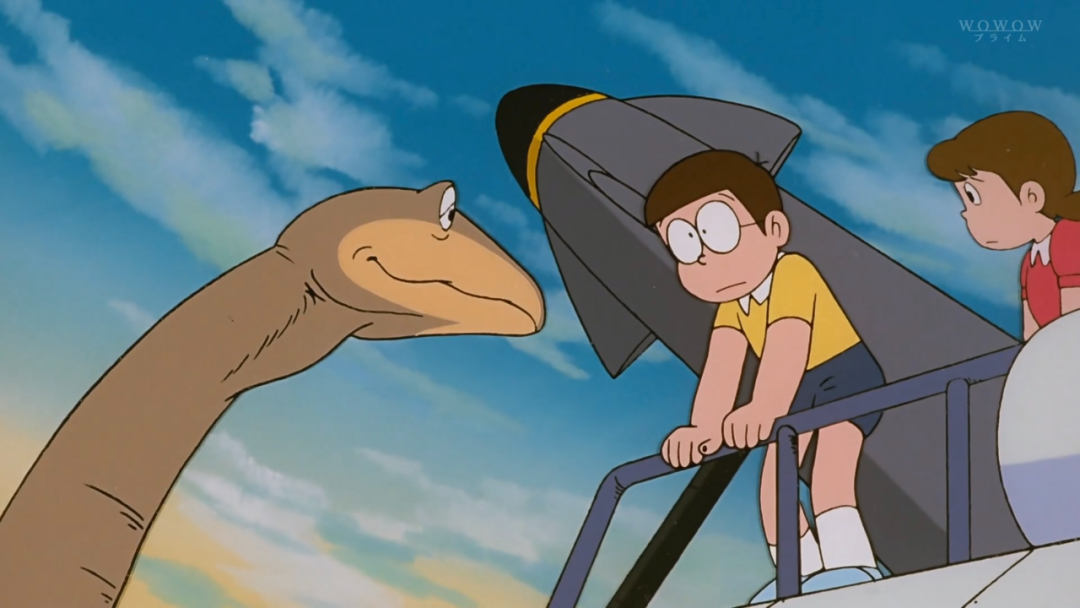

簡要概括一下《恐龍》和《恐龍06》這兩部劇場版的劇情:兩者都講述了大雄在現代挖到了恐龍蛋化石,並用“時光包袱巾” (一種可以使被包裹起來的物品的時間倒流的道具) 讓恐龍“皮助”出生,皮助無法在現代社會生存,大雄等人只好送它回到自己所屬的時代白堊紀。

《恐龍06》中的皮助

然而因為恐龍獵人 (穿越時空以捕殺恐龍的偷獵者) 的追擊,導致時光機出故障,錯把皮助送到美洲大陸。而當大雄發現這一點的時,他再次決定回到白堊紀,但又因為時光機的空間移動功能故障( 時間穿梭功能尚完好) 無法回到日本,大雄一行人只能一邊移動回到日本的座標,一邊送皮助到適合它生存的日本域內。

而《新恐龍》以幾乎同樣的方式讓大雄獲得了兩隻來自白堊紀的雙胞胎恐龍,分別叫小啾和小咪,只是它們是未曾被人類發現過的新種類,接着同樣又是將恐龍送回白堊紀的情節,然而從大雄他們乘坐時光機回到過去開始,故事發生了變化——

首先是誤入侏羅紀,而大雄又在侏羅紀弄丟了飼養小啾和小咪的模型道具。再次進入白堊紀的時候,影片又出現了與《恐龍》相似的情節:送恐龍回到歸屬地,有神秘人士在暗中觀察大雄他們。等在一個小島上找到小啾的族羣時,族羣只接納了小咪,拒絕了小啾,因為新恐龍族羣裏只有小啾不會飛。

小啾(左)和小咪

而此時一切也真相大白,一是神秘人士是時空巡邏隊隊員,二是這個小島是大雄在侏羅紀落下的飼養用模型組合因為功能失控不斷變大形成的,三是他們正好處於恐龍滅絕之前的時間點,巨大的隕石即將侵襲地球。

日版預告片中顯示“邁向滅絕的倒數計時”

根據探測發現,大雄他們需要拯救部分恐龍,逃入島內,以避免物種滅絕危機。大雄和小啾以及這個巨型模型小島其實是歷史進程的一部分。

筆者認為,這兩個恐龍的故事,事實上折射出了哆啦A夢這個已誕生半世紀的作品兩個時代的精神取捨——

《新恐龍》前半保守看似重複前作,後半卻呈現一種自我反省的姿態,在筆者看來該作在哆啦A夢電影系列裏已算是相當冒險的嘗試,而且站在50週年這個值得紀念的時間點,這樣一部作品也具備一定的自我批評意義。

不過這樣的冒險並非任何人能接受,這個爭議點也是平時無人注意,但一旦提起似乎就觸碰到了一些逆鱗,那就是—— 大雄該不該成長 ?

1.大雄的恐龍之根

在探討《新恐龍》的主題之前,我們首先需要聊一聊《哆啦A夢》劇場版與恐龍之間的聯繫。而這就得從1980年上映的《恐龍》説起。

《恐龍》的誕生離不開日本社會當時的時代背景。

《恐龍》上映的兩年前,即1978年,日本本島首次發現了恐龍化石的存在,並以發現地巖手縣巖泉町茂師命名為“茂師龍” (モシリュウ) [1]。而再把時間往前推,1971-1974年日本掀起了“第二次怪獸熱潮”,因為第二次嬰兒潮導致人口增加,再加上1971年 《宇宙猿人Gori》 (宇宙猿人ゴリ) 《歸來的奧特曼》 (帰ってきたウルトラマン,國內也翻譯為“傑克奧特曼”) 相續播放再次引發怪獸熱潮。

《歸來的奧特曼》

需要注意的是,在日本的怪獸形象中,如哥斯拉這樣聞名世界的許多怪獸形象都帶有着恐龍的元素,恐龍作為古生物,因其經常給人龐大的印象,也經常與怪獸聯繫在一起。《恐龍》作為哆啦A夢第一部劇場版,為了保證票房,東寶採用了和《魔斯拉對哥斯拉》 (モスラ対ゴジラ,1964) 捆綁上映的營銷策略,最終《恐龍》取得了15.5億日元的票房佳績,這個例子也側面證明了恐龍與巨大怪獸在流行文化上的關聯。

當時的並映海報

《恐龍》是由原作者 藤子·F·不二雄 (下稱“藤子·F”) 負責劇本的撰寫,在製作公司“SHIN-EI動畫”製作動畫的同時,藤子·F還於1979年在雜誌《COROCORO COMIC》上同時連載漫畫版。

藤子·F·不二雄

而實際上《恐龍》的原著本身並不是一本單行本的“長篇”,原型是收錄於單行本第10卷的短篇 (不過頁數也已經是普通故事的三倍) 。之後在製片人 楠部大吉郎 的提議下,藤子·F把該故事擴充成如今我們看到的樣子。

《哆啦A夢》的主要讀者是低齡的兒童讀者。彼時,作為在一部在多本兒童向雜誌連載的漫畫,為了能夠適應更廣泛受眾的需求,藤子·F還創作了不同的故事與版本。

《大雄的恐龍》漫畫

而恐龍這一脈絡的變化也足以看出藤子·F面對低齡讀者,對自己的作者定位不斷思考。即使是面向低齡讀者,《哆啦A夢》作為科幻喜劇漫畫,依舊沒有失去這個體裁獨有的深刻性,經常以深入淺出的方式誘發更多遐想空間。

這也就使得《哆啦A夢》這個作品從誕生初就具備了創作上的韌性: 既可為小孩子帶來精彩有趣的日常科幻世界,又能承載大人也能樂在其中的思考。 《恐龍》這個最初的劇場版,足以體現這一特點。

這種韌性相信也是如今哆啦A夢電影系列轉型的核心基礎。2018年劇場版 《大雄的金銀島》 (映畫ドラえもん のび太の寶島) 上映時,導演 今井一曉 (也是《大雄的新恐龍》導演)的採訪提到:主導電影企劃的 藤子·F·不二雄Production 提出了更加重視成人觀眾的方針。

《大雄的金銀島》

該作的劇本家 川村元氣 (也是《大雄的新恐龍》的劇本) 在創作時也注意不能太過於面向孩子,需要考慮成人和兒童觀眾的觀感平衡。[2]

相比《大雄的金銀島》,作為50週年紀念作的《新恐龍》的故事複雜程度更高,其所包含的意義也更加值得探討。

α2.從歸來到歸來——從《恐龍》到《新恐龍》

《恐龍》誕生於一個宏大敍事仍發揮巨大作用的時代,那個時候的科幻動畫,有藉機器人與戰爭題材深挖青少年內心世界的 《機動戰士高達》 (機動戦士ガンダム,1979) ,數年後又有描繪着終極神聖的善良在末世中發揮巨大作用的 《風之谷》 (風の谷のナウシカ,1984) 。

《機動戰士高達》

正如很多宏大敍事的作品並非只是純粹粗暴地表達“反戰”那麼直接的訴求,同樣尋求在低齡作品中表現一種宏大敍事的《恐龍》也並非僅僅只是“環保”那麼簡單。

大雄在他的小圈子中是弱勢羣體,皮助同樣是恐龍中的弱勢羣體 (大雄在現代透過時空電視看到了皮助在白堊紀被其他種類的恐龍排擠) 。

因此,《恐龍》實際上也是關於弱者如何在弱肉強食的社會中強大起來,並在保護與教導比自己更弱小的一方中培養責任感,恐龍時代只不過是比人類社會更為惡劣的弱肉強食社會的變體。這一故事的核心即使是重新改編的《恐龍06》也未曾發生過改變。

正如《風之谷》所展現的價值觀一般,終極的善是具備絕對價值的,被賦予神性的,《恐龍》也讓大雄的善良在沒有人類文明的野蠻世界裏發揮着巨大作用。 押井守 如此評價《風之谷》:“以奇幻故事的形式,講述在壯闊的戰爭中一名少女的故事。”[3]那麼類比之下,《恐龍》則是以兒童科幻電影為衣缽,講述在達爾文式弱肉強食的世界中,不成熟的少年與弱者的故事。

渡邊步導演的《恐龍06》則以影像演出更突出少年大雄與弱者皮助的獨特關係,為了強化這種關係的真實性,渡邊步發揮了此前在哆啦A夢系列裏刻畫日常生活細節的能力,將生活的真實感作為基底為這種關係進行鋪墊——這恰好也是80年版《恐龍》所忽略的內容。

而在演出手法上渡邊導演又大量使用了低亮度的無影演出,對光影的使用相當節制,僅用於重要情景 :如皮助出生的那天早上,太陽光射入大雄的房間;又如冒險回來宣告旅程結束、等候着小夥伴們各自回到司空見慣的日常生活的夕陽……

這些光影無疑都見證了情感流露的側面、雕刻神聖的時刻,也悄然地勾勒出這場大人不知曉的小小冒險的深刻性。而渡邊導演在採訪中也透露,這一部劇場版的設定是大雄他們第一次冒險(並非像以前的劇場版那樣已經經歷了無數次冒險),大雄堅定地要把皮助帶回家的決心卻蓋過了對冒險的不安,足以反映這段關係的深厚情誼。[4]

演出上的變化在TV動畫當中也有體現,正如2016年劇場版 《新·大雄的日本誕生》 (ドラえもん 新・のび太の日本誕生,下稱《新日本誕生》) 的 八鍬新之介 導演也曾提到的,《新哆啦A夢》動起來更自然和柔軟,比起帥氣的動作,他也重視日常的演技。[5]

而另一方面,八鍬導演把需要哆啦A夢使用道具來戰勝困境的冒險稱之為**“非日常”**,而與之相對的,包圍着“非日常”的則是一頭一尾的“日常”,因此必須有“日常”的鋪墊,“非日常”才能成立。[6]

由此,注重“日常”的演技與《恐龍06》以及《新日本誕生》中大雄等人返回原始時代的“非日常”冒險產生了鮮明的對比,也由此確保了冒險的宏大屬性。

事實上,“日常”與“非日常”的故事模式,給《哆啦A夢》系列帶來的影響還不止如此。筆者認為八鍬導演所提到的這個故事模式,也可如此概括:

同質環境—(出走)—異質環境—(歸來)—同質環境

也就是説,一頭一尾的環境是主角們熟悉的世界,迴歸之後他們的生活不會變化,與出走前保持着同質的一致。哆啦A夢的電影故事大多數都遵守這樣一個出走再歸來的模式。

在《恐龍06》的結尾,歸來這一動作尤為明顯:當大雄的母親玉子看到他的小夥伴從他房間出來(即使大雄他們在白堊紀已經冒險了不止一天,但在現實世界中卻僅僅過了一個白天),問他們這麼多人剛剛幹了什麼時,他們只是意味深長地微微一笑,大雄則回答道:「うん…ちょっとね。」故事就這麼結束了。大雄的這個回答實際上是相當曖昧的,因為「ちょっと」直譯的話是“稍微、大概”,並沒有明確的指向性。

《恐龍06》結尾

從玉子的角度來看,大雄他們可能只是“稍微一起玩了一下”,然而大雄可能想表達的是“我們稍微去冒險了一下”——一種想要與別人分享、但還是決定把秘密藏於心底的心態。小小一句台詞,就已經概括了整個出走冒險旅程的性質——在大人不知曉的情況下,“我們”自身已經悄然發生了變化——並深化了這個“出走歸來”的故事模式。

《恐龍06》為這個故事賦予的新的意義,在去年的原創劇場版 《大雄的月球探險記》 (映畫ドラえもん のび太の月面探査記) 中成為了核心概念,在這部劇場版裏,五人組各自隱瞞父母離家出走的一幕是重中之重,官方甚至還發布了以離家出走為主題的角色概念海報 (國內宣發方稱之為“遙望月亮”版海報) 。

其中一款海報的標語如此寫道:“我知道回去的路如何走,所以無論多黑,都不害怕。”而畫面則是大雄一行人舉頭望着月亮的方向,而他們所站的地方是象徵着地球與故鄉的蘆葦田裏月光撒亮了大地。這是一個關於少年少女們“出走”的畫面,與標語的“歸來”形成了對應。

在筆者看來,哆啦A夢繫列電影的“出走”與“歸來”得到了傳承,而《月球探險記》也是第一次如此明確地把這個隱藏主題提煉出來的劇場版,大雄這一次的出走不為別的,是為了能夠“歸來”。

再者,無論是致敬最早的科幻電影《月球旅行記》 (Le voyage dans la lune,1902) ,還是把“想象力”這個古典純粹的科幻詞彙作為該作的關鍵詞 (宣傳語是“請相信,想象力。”) ,都可以看出《月球探險記》是一部強調概念的作品,有着對原始的迴歸。這是雙重意義的“歸來”,一者是對科幻題材的迴歸,一者是童年或青春期出走的迴歸。

《恐龍06》的“歸來”同樣具備雙重意義。大雄他們在白堊紀,需要從美洲大陸回到現代日本的位置,一方面是為了送皮助回到他生長的環境,一方面是需要回到和現代大雄房間的同一座標位置並穿梭時間回到現代自己生活的地方,或説結束冒險迴歸自己的日常之中。

《新恐龍》繼承了這樣的雙重回歸:送恐龍歸鄉,以及回到現代的“我們”的日常中去。但《新恐龍》又新增了重新出發的意義,這個意義或許站在50週年這個節點上有着舉足輕重的價值。

β2.從出發到出發——從《你的名字。》到《新恐龍》

包括筆者,很多人觀看《新恐龍》都聯想到了四年前那部引起社會現象的動畫電影 《你的名字。》 上,不僅是因為一些元素的相似 (如抬頭望到的流星實際是毀滅級別的隕石,以及“零秒拯救世界”的情節設計) ,還因為這兩部作品有着同一個關鍵人物:《你的名字。》的製片人、《新恐龍》的編劇川村元氣。

川村元氣

《你的名字。》是將導演新海誠帶向大眾成為話題人物的作品,因為該作既是隸屬於 “世界系” 這個日本ACG作品特有的故事類型和模式,又是一部映射“3·11”的電影,因此該作引發了世間各種各樣的評論。

在“世界系”方面關於該作最著名的短評,莫過於最早對“世界系”此進行權威定義的評論家 東浩紀 在推特上的評論 (現已刪除) :《你的名字。》,與其説是一個時代的開始,不如説是宣告了一個時代終結的作品。

在筆者對東浩紀這句評論作出自己的闡釋前,先引用一下批評家 渡邊大輔 對“世界系”較為權威的定義:“以故事主人公(我)和他所牽掛的女主角(你)的二人關係為中心,將小的日常性(你和我)的問題與‘世界的危機’、‘這個世界的終結’等抽象且非日常的大問題直接連接起來,捨棄一切中間具體的(社會性的)説明描寫。”[7]

筆者認為《你的名字。》之所以既是“世界系”又終結了“世界系”,一方面是這個作品符合“世界系”的故事模式——“你”與“我”的小小關係越過了具體社會直接作為世界流動之中心,並且成為了改變世界的力量。

另一方面是該作的主角已經不再是經典世界系那種“家裏蹲”主角,如被稱為是“世界系源頭”的《新世紀福音戰士》 (新世紀エヴァンゲリオン,1995) 的 碇真嗣 ,他是拒絕成長的 (拒絕乘上初號機) 。

總的來説,《你的名字。》的男女主角實際上被替換成了所謂“現充”,願意通過成長、去融入社會的運轉體系之中,他們通過自己的力量説服了掌握着權力的大人,去拯救身邊的人們,而完成了成長的儀式,結束了青春期。

《你的名字。》

同時該作也有關於對具體的社會性有直接描寫。這一點也和新海誠以往的許多作品不一樣 (如《秒速五釐米》最後即使身體已經長大,但依舊沒能很好地適應成年人的社會秩序。) ,相信這種改變的原因離不開當時作為製片人的川村元氣,他確實在創作上給予新海誠諸多建議。

川村元氣在《大雄的金銀島》初次擔任電影劇本之前,他已經是一個小説家了。他的小説 《假如貓從世界上消失了》 (世界から貓が消えたなら,2012) 同樣也以一個概念展開故事 (“世界系”也是一種概念) ,講述將死的男主角因遇到了能左右世界運轉規則的魔鬼,在生命最後一刻完成了從消極對待身邊人與事到珍惜生命中遇到的每一種關係的轉變,並因知曉了入世之道而釋然。

《假如貓從世界上消失了》電影版劇照

若再把《新恐龍》的故事對比着來看——原本被族羣拒絕並陷入成長困境的小啾,在世界毀滅的最後一刻學會了飛翔,並聯合大雄通過哆啦A夢的道具“空間移動蠟筆”將大量恐龍轉移到巨型模型小島中,讓地球的物種得以接續。而拯救了族羣的小啾也得以融入其中。——可以發現,川村經手的故事,無一例外地肯定了在緊要關頭做出決斷、結束幼稚心境長大成人的行為。

川村元氣作為作者,要為其選一個關鍵詞的話,應該是“出發”。尤其是在《新恐龍》這個涉及進化論的故事中,他將成長與物種進化聯繫在了一起,正如物種進化是歷史的客觀規律,小啾這個“家裏蹲”融入社會、孩童長大也是必然的,所有生物都必須完成出發的動作。

3.從歸來到出發——從新恐龍到新大雄

知名動畫導演 宮崎駿 曾如此説道:“大雄不會成長這一點非常有趣。坐上時光機,經歷無數次珍貴的體驗””一般來説,大多數作者都會在人物身上大花心思讓其成長,然後變得不再像漫畫主人公了。可是對於《哆啦A夢》,大雄第二天就會迴歸原狀。”[8]

《哆啦A夢》這樣的故事並不鮮見,宮崎駿的同僚高畑勳也成做過同樣是人情喜劇的 《小麻煩千惠》 (じゃりン子チエ,1981-1983) 、 《我的鄰居山田君》 (ホーホケキョとなりの山田くん,1999) 。

《小麻煩千惠》

這些作品和現在仍在熱播的 《蠟筆小新》 (クレヨンしんちゃん,1993-) 、 《櫻桃小丸子》 (ちびまる子ちゃん,1990-) 有着共同點:**描寫日常中的小小人際關係的單元劇,同時作品世界的內部通過某種方式維持着一種日常時間的循環。**在《哆啦A夢》中,維持這份循環的方式則是大雄通過哆啦A夢帶來的各種奇妙體驗。

正如《小麻煩千惠》漫畫連載了將近20年,但作品內部的世界依舊還停留在七十年代的大阪市井環境,如今還在維持着作品生命的日常人情劇,即使創作者為其不斷加入符合現代的新變化,但作品本身還是保留其誕生年代的痕跡——

《櫻桃小丸子》是如今少見的日式三代同堂大家庭,《蠟筆小新》依舊留有泡沫時代的印記,而《哆啦A夢》的小鎮也帶有昭和時代的色彩,無論大雄家裏的電器如何換代,但空地上的三根水泥管的“原風景”貫穿了這五十年。 (空地上的水泥管是昭和時代的日本司空見慣的風景,是日本昭和時代經濟高速增長期的見證,這種風景現在幾乎看不到了。)

這些作品通過懷舊的力量延續至今。插畫師 中村佑介 指出:“ (《哆啦A夢》) 原作漫畫的雜誌連載是從1969年開始的,大受歡迎時卻已是約10年後的第二次TV動畫化的1979年。也就是説,實際上在空地上有水泥管的時代沒有受到歡迎,那個風景消失之後,人們才開始追捧。無論哪個時代都會‘追求沒有的東西’,或許是因為‘過去很美’。”[9]

然而,在川村元氣的“進化論”中,懷舊的力量是失效的,“不會成長”的大雄也必須“出發”。《新恐龍》就是一個從迴歸到出發的故事,和《恐龍06》“歸來”的落腳點是不一樣的。

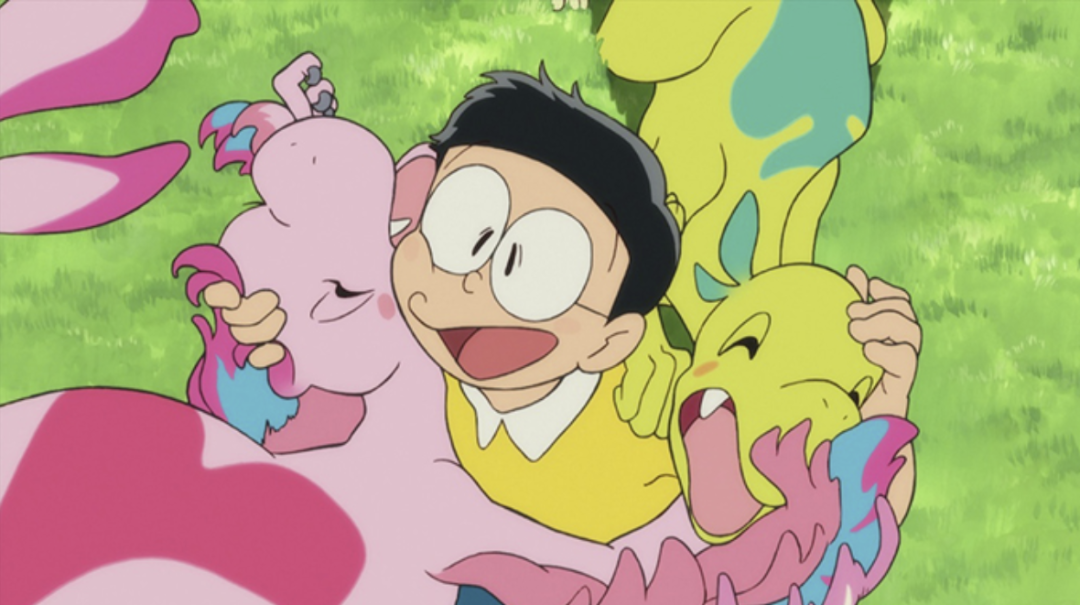

首先,故事主要圍繞小啾這隻恐龍展開。小啾和皮助一樣是弱者,然而大雄是皮助的保護者、引導者,小啾則是大雄的分身。而劇作也多次暗示小啾實際上就是恐龍族羣裏的另一個大雄,大雄在學校裏無論是念書還是體育都是吊車尾,小啾它比雙胞胎的小咪落後,小咪一下子學會的飛行,小啾卻怎麼也學不會。

其次,小咪雖然幾乎沒有關於它的主要戲份,但它並非是多餘角色,只不過是功能性的。它是小啾第一個經歷的他者,小啾一生揮之不去的對比對象。而之後大雄他們幫小啾找到它的族羣時,小咪立刻融入了進去,小啾卻因為不會飛而被排擠,此前小啾與作為他者的小咪的種種對比再次迅速爆發。

小啾與大雄都是其所屬社會的“邊緣者”,大雄平時經常被胖虎和小夫欺負,被全班嘲笑,然而在劇場版中小啾卻代替了大雄承擔了這一邊緣者的爆發作用。

而川村的“陰謀”,則是一手讓大雄與小啾同等起來,一手又將小啾(大雄)的成長與世界的存亡聯繫起來。在故事中有這樣一段情節:原本小啾就對自己不會飛而感到自卑,當他因此而被同族人拒絕甚至傷害時,他選擇了逃走,而大雄也自暴自棄。在這裏,拒絕成長的小啾(大雄)所經歷的是成長儀式中的一個階段:死亡。

學者秦剛在論述宮崎駿的 《魔女宅急便》 (1989)時,指出“‘成長儀式’往往藴含一個象徵性的死亡與再生的過程。由於疾病能夠隱喻人物生理或心理的危機狀態,因而成為死亡與再生的象徵化表現形式。”[10]

小啾受到同族的攻擊,留下了臉頰上的傷痕,和《魔女宅急便》中離家出走的琪琪面臨的困境可謂一模一樣——琪琪患上了發燒,甚至失去了魔力,這暗示了她“在她融入克里克城的新社會羣體過程中的人際關係的失調,以及由此帶來的自我迷失”。[10]

此後,小啾堅持獨自練習飛行,然而在它還未學會飛的時候,它(大雄)再次面臨另一個“死亡”——世界的死亡,末日即將到來。而時空巡邏隊隊員確認了大雄和小啾是歷史進程的關鍵節點,這也説明若小啾不擺脱“死亡”的階段,去拯救物種的存續的話,那麼歷史與世界也會隨之在此“死亡”。

因此,當小啾學會了飛翔的時候,它不僅救了大雄一命,也完成了拯救世界的任務。因為它完成了成長儀式中的“死後復生”,世界也因而得以復活大雄與小啾的小小成長推進了凝滯的時間與歷史的意識,因為大雄於小啾的成長——他們成為了“新大雄”與“新恐龍”,他們重新流動而不再於此循環的個體時間讓世界的時間不會停在此刻,世界因小小少年們的“出發”而成為了我們所熟稔的當下。

若説《恐龍》的歸來是小小的“我”學會了保護弱者,送恐龍歸鄉是大雄對自己善良本心以行動的再確認,《新恐龍》歸來的動作於系列作來説是迴歸原點,於大雄則是面對弱點尋回自我而重新出發的成長。

不過,前者展現了這份善良的歸來於野蠻世界所發揮的作用,是向外擴張的宏大敍事,後者則讓世界退居後景,焦點則是“我們”的成長這樣一種最小化。顯然,《新恐龍》所處的當下已經不是宏大敍事的時代了。

4.出發之後——從新大雄到……

許多觀眾爭議的點還有另一個,那就是《恐龍06》的主角皮助的情節。皮助在大雄落水後救了他,再默默離開了他,大雄也一直沒有提起皮助的存在。如果《新大雄》皮助時存在的話,那麼為什麼大雄來到白堊紀沒有立刻去找他?

在筆者看來,這個內部邏輯無法自恰的情節並非是那麼重要——即使把皮助刪去,只要稍微改動一下劇本也能讓故事説得通,並非敗筆——但這個情節可以是一個來自敍事外部的彩蛋,它代表的是我們觀眾對《恐龍06》遙遠的記憶,而影片中的大雄也確實夢到了似乎來自另一個世界的往事。

然而主創成員並沒有讓皮助充當推動情節的重要力量,推動情節發展的是“新恐龍”,以及“新大雄”。 皮助在此似乎代表的是懷舊的力量,而這股懷舊的力量在改變世界的任務面前是失效的。

在這個意義上,也確實符合川村的“進化論”:大雄不再是回到過去,而是“出發”到新的日常中去。《新恐龍》在異質環境的冒險後雖然和《恐龍06》一樣接駁起了同質的日常,但這一次日常並沒有繼續循環,大雄決定讓自己成長一點點——讓自己的翻單槓至少成功一次。

在大雄所生活的小鎮在循環往復的第50年,似乎第一次有了向前流動的時間。這部劇場版對於這部歷經了半個世紀的《哆啦A夢》的意義似乎是翻開了新的一頁。

那麼在《新恐龍》之後,《哆啦A夢》系列又會如何?在日後的《哆啦A夢》TV版和電影裏,大雄是否還是那個大雄,亦或者説是那個會翻單槓的“新大雄”?或許答案並不難猜——即便如此,之後的大雄的生活可能也並不會發生太大的改變,即便如此小鎮依舊循環,即便如此大雄也還是那個在學校吊車尾的大雄。

在此,筆者無意評論川村將自己那套“進化論”代入哆啦A夢電影中是功是過。但至少《新恐龍》描繪了值得歌頌的成長的一瞬間。

而《哆啦A夢》的生命力、“不會成長”的大雄則向我們保證,我們不會看到“出發”之後的景象,我們不必去考慮長大之後必須經歷的那份不再單純的甘與苦。 我們依舊繼續能體驗這個循環,一次又一次經歷着哆啦A夢帶給我們“日常”裏的“非日常”。