做題家要的東西,中青報給不起_風聞

财经琦观-2020-12-21 21:19

丁真已經火了37天。

圍繞着這位年輕人的全民討論,從顏值本身,到旅遊業的內容化趨勢,再到跨階級躍遷的公平性,一步一個大台階,越聊越深。

在熱度逐漸冷卻的時候,中國青年報一篇名為《“做題家”們的怨氣,為何要往丁真身上撒?》的文章,又一次引爆了相關羣體的憤怒,相繼在微博、知乎等社交平台登上熱搜。

這一事件背後,牽扯出的是三個問題。

一、自瀆式網絡詞彙的使用範疇;

二、官方機構擁抱新媒體的姿勢;

三、傳承三代人的奮鬥內核失效;

01

剛進入NBA時,姚明有一次在更衣室裏跟自己的白人翻譯聊天。

正聊得高興,旁邊的隊友突然一陣騷動,姚明的替補中鋒卡託更是情緒激動,憤怒地衝上來就要跟二人好好理論。

原因就在於,姚明和那位翻譯聊天過程中反覆用到了一個詞——“內個”。

而黑人一聽見“Nigger”,總是會變得怒不可遏。

Nigger是侮辱性詞彙,但黑人之間卻可以互相調侃。

跟此類似的,“小鎮做題家”、“打工人”,乃至早先的“屌絲”,都有着跟Nigger一模一樣的應用範疇。

可以自稱,可以在熟悉的人之間互相調侃,但白人堅決不能使用。

10月24日,富二代曹譯文在B站上傳一段VLOG,去自家的建築工地“體驗生活”,並試圖用當時最為火爆的“打工人梗”來體現自己的接地氣。

還寫了另一句相配的流行語:“累嗎?累就對了。舒服是留給有錢人的。”

繼而被噴成了篩子。

11月23日,小米集團高管王嵋公開表示:“小米認為未來的天下,得屌絲者得天下。”

兩日後,王嵋火速向公眾致歉並請辭,離開小米集團。

12月20日,中青報親自下場,撰文《“做題家”們的怨氣,為何要往丁真身上撒?》,開了一個超大AOE。

這些案例,都屬於沒能準確理解此類網絡詞彙的“自瀆”屬性,以為自己在玩梗,卻嚴重傷害了廣大人民感情的典型案例。

做題家一詞,完整原名叫“小鎮做題家”。

一開始,是指“出身小城鎮,埋頭苦讀,擅長應試,但缺乏一定視野和資源的青年學子”。

但在後續的使用中,逐漸丟下了小鎮等標籤,保留了“只會做題,其他不行”的核心屬性。

這一詞彙廣泛流行的背後,是青年羣體的信息焦慮、階層焦慮混合着自我否定、自我調侃的複雜情緒。

作為把“服務青年成長”當做自己創刊目標的媒體機構,中青報直接將這一羣體作為攻伐對象,恐怕是有點自絕於人民。

02

無論是丁真加入理塘縣文旅體投資發展有限公司(國企單位),還是中青報這次在標題中貿然使用“做題家”一詞,其實都是官方機構擁抱新媒體的一種嘗試。

前者擁抱的是網紅經濟,直播帶貨,其目的在於帶動地方旅遊業,實現脱困脱貧;

而後者擁抱的則是新媒體中的標題黨,試圖博人眼球賺取流量,最終弄巧成拙。

“注意力經濟”是這個時代的大背景,流量為王的導向對每個內容相關的組織機構都是必須面對的客觀現實。

如何在新媒體時代下積極迭代轉型,擁抱更為人民喜聞樂見的傳播方式,是每一個官方內容機構如今所面對的客觀挑戰。

對理塘縣文旅體發展有限公司而言,其需要考慮的問題是:

旅遊大使有沒有必要?個人IP式運營對流量的拉動在什麼程度?

一個張嘉佳可以帶火“稻城”,那麼我能不能用丁真帶火理塘?

對理塘縣文旅體發展有限公司而言,其根本目的是當地的旅遊產業,而丁真在客觀上可以帶來相應的商業價值。

因此積極將其吸納為企業員工,充分體現了有關單位的靈活性,以及企業目標的清晰和堅定。

而針對所謂的“公務員”身份,該公司領導也回應稱丁真的合同是“五年一簽”,並不存在“鐵飯碗”一説。

對這家國有企業來説,丁真的過往身份並不重要,重要的是他現在身上所具有的熱度。

但如果説丁真的後續公眾形象發生惡化,那麼相關單位恐怕也不會續簽下一個五年。

商業行為本應如此,莫得感情。

而另一邊,中青報的此次社評,可以説是實實在在的一次翻車。

就我個人經驗而言,生活中接觸到的“傳統媒體”出身的老師,一個個反而都很愛強調“網感”。

此次中青報貿然採用的“對立性”標題,並點名“做題家”等操作,恐怕也是這一傾向的產物。

而文章本身,在一通不痛不癢的分析下,並沒有觸及到相關現象的根本原因,只是在“心胸寬廣”這種層面打轉轉。

03

老實説,做題家們,確實不爽丁真。

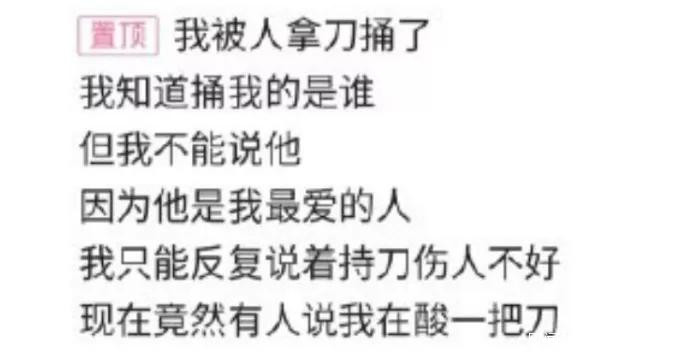

微博網友們一如既往地給出了偏激但傳播性極強的評論,如下圖。

説真的,啥也能怪到“最愛的人”頭上,畢竟那是我們共同的爸爸。

我們的一切悲劇當然都可以怪爸爸,誰讓他能沒照顧好我們呢?

但是,如果真的把一切都怪在“最愛的人”頭上,那恐怕也是沒能斷奶的心理表徵。

沿用這一絕妙比喻,我想問的是,到底是誰在捅他?

是他自己。

是那個,求奮鬥而不得的自己。

是那個,開始懷疑奮鬥內核的自己。

是那個,耳聽目睹了數代傳奇故事後,發現自己像一隻可達鴨般呆傻無助的自己。

自八十年代末至今,中國經濟一直處於高速增長階段。

強勁、持續的GDP增長速度,從世界第十三一路狂奔至第二大經濟體。

其中,1979至2018年年均增長在9.4%,遠高於同期世界經濟2.9%左右的年均增速。

在這一過程中,伴隨着低通貨膨脹率、城市的高就業率。

而這一系列成就背後,是成批量的階級躍遷,是大多數人的奮鬥有果。

落在個體上,那就是隻要奮鬥,就一定會改善一個家庭的命運。

而整個社會的流動性,在巨大的增量蛋糕面前,每個人的機遇上限,都大得可怕。

那是幾千年來最為特殊的一個時期。

社會穩定,政策利好同時疊加了低起點和信息技術紅利,四大因素奇蹟般的湊齊在了一起,才共同推出了那個個人英雄層出不窮的黃金時代。

但那個時代,已經結束了。

作為世界第二大經濟體的我們,還想要那樣的增長空間,未免過於苛求。

但新一代人的心理慣性,尚未消退,也不肯消退。

這是個極為棘手的話題,每一個媒體工作者,無論是官方還是民間,都沒法談,不敢談,又無法視而不見。

在這股可怕的“上進心”下,中國將駛往何處,天知道。