中國“人造太陽”超越美國,意味着什麼_風聞

科工力量-观察者网原创视频栏目-欢迎关注“科工力量”微博、微信公众号2020-12-21 13:58

// 作者 | 李沛

平凡人的世紀

1942年5月8日,美國副總統亨利·華萊士發表了其一生中最偉大的演説:《平凡人的世紀》。

在這篇演説中,華萊士描繪了一個與"美國世紀"大異其趣的“平凡人世紀”圖景,提出在挫敗軸心國之後,美國等發達國家應該真心實意地分享科學技術成果,帶動印度、中國等落後國家走上工業化道路,釋放出現代人類文明成果的全部潛能,解放和發展生產力,普遍提高人民生活水平,華萊士半開玩笑地回憶起與蘇聯大使夫人李維諾夫的一次談話,兩人一致同意,“這場戰爭的目的是確保世界上每個人每天能喝到一夸脱的牛奶。”

這篇演説在二戰軍事鬥爭的至暗時刻,被翻譯成20多國語言廣為流傳,極大鼓舞了盟國陣營民眾的士氣,而這位羅斯福的親密助手和接班人,則因其“親共”嫌疑在羅斯福第四任期被杜魯門意外頂替,與總統寶座失之交臂,隨後又因反對對社會主義陣營的遏制戰略,逐步被排擠出華盛頓政壇。

《平凡人的世紀》直指人心的鼓動力,既來自免於匱乏、共同富裕的道德感召,也建基於美國國勢上升期對科學技術改造自然偉力的信仰。

原子能,小小原子中藴藏着取之不竭的磅礴能量,這一意象完美契合了1920到1950年代美國技術樂觀主義思潮。

二戰結束後,戰爭所催熟的種種科學技術成果,開始大規模轉化為普通人能夠享受到的新奇產品,走入美國中產階級千家萬户,如同今天“萬物互聯”願景下,學界與商界對5G\6G技術及其應用場景的熱情探索,原子能的商業應用也出現了許多“腦洞大開”的想法,從給孩子的放射能啓蒙玩具,家用放射能花肥,到無限續航里程的核動力汽車。。。

1952年11月,在名為常春藤行動的實驗中,美國人成功引爆了人類歷史上第一個熱核試驗裝置,驗證了氫彈泰勒-烏蘭構型的正確性,這一裝置的爆炸當量約合1000萬噸TNT,威力相當於700顆二戰中摧毀廣島的“小男孩”原子彈,超過了第二次世界大戰中使用的所有熱兵器威力總和,直接從地圖上抹掉了名為伊魯吉拉伯礁的試驗地。

氫彈試驗的成功,證明人類踏入了神靈的殿堂,能夠觸碰到核聚變這一恆星級能量來源,這既加深了公眾對核武器可能威脅人類文明存亡的憂慮,也引發了和平利用核聚變能量的第一個研究高潮。

作為武器的氫彈,通常以核裂變鏈式反應,瞬時製造出兩種輕核發生聚變所需的高温高壓條件,而着眼於和平利用的受控核聚變,顯然需要用核爆炸之外的其他方式來滿足這一“點火”條件。

1953年起,在原子能委員會第二任主席,劉易斯·斯特勞斯的熱情支持下,美國開始了代號舍伍德(sherwood)的核聚變反應堆工程研究,基於從原子彈到商用核裂變反應堆的發展經驗,斯特勞斯自信滿滿地預測,也許是明天,也許是最晚十年之後,總之到1970年代,核聚變發電站將使能源變得過於廉價,以至於失去了核算意義(too cheap to meter)。

另一位高水平的戰略家,哈德遜研究所創始人赫爾曼·卡恩則相信,可控核聚變帶來的過剩能源,將使資本主義陣營的物質生活達到極大豐富,每一個普通人都將在未來享有今天百萬富翁的生活水平,徹底“消滅”無產階級,從而使美國在與社會主義陣營的冷戰競賽中最終勝出。

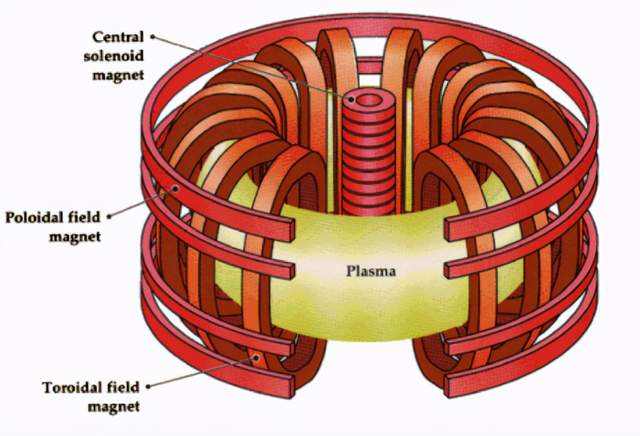

舍伍德計劃明確了可控核聚變的基本路徑,即將輕元素“燃料”加熱至恆星級的超高温度和壓力並保持足夠長時間,使輕原子核之間出現足夠強度的聚變反應,以至於釋放的巨大能量可使這一過程自我維持下去,維持平衡之外的過剩能量可為人類所利用。

要實現這個看似簡單明瞭的設想,最大的難點很快浮現,那就是如何將加熱至上億攝氏度,處於等離子體狀態的“燃料”容納起來,約束在一個高壓狀態下,然而,地球上任何材料直接接觸這一高温等離子團,都將瞬間氣化,只有基於電磁力的強磁場約束具備工程實現可能。

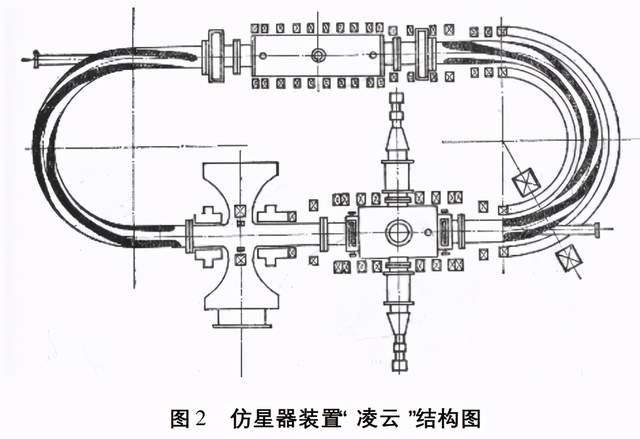

在舍伍德計劃中,同時鋪開了仿星器、磁鏡、箍縮等多種不同形式的磁約束技術路線研究,然而率先“突破”的卻不是美國人。

1957年8月,英國大型箍縮裝置ZETA啓動,在其後的試驗中測得大量中子,英國人據此認為該裝置內的高温等離子體已經發生了聚變反應,次年1月,這一成果被廣泛公佈,作為應對蘇聯發射衞星震撼性影響的反宣傳,被鼓吹為邁向無限能源的第一步,西方陣營在和平利用原子能上的領導力體現,不過僅僅四個月後,這一結果就被證實是高能等離子體不穩定運動所致,與核聚變無關。

ZETA醜聞對Z箍縮這一當時最主流技術路線聲望的打擊,以及同時期核聚變研究的熱心倡導者,劉易斯·斯特勞斯卸任原子能委員會主席,使第一次可控核聚變研究的熱潮悄然終結。

“駕駛地球”

不過在東方,這次核聚變研究熱潮及無限核能改天換地的技術樂觀主義情緒,還有着深遠的迴響。

1964年2月的《科學大眾》一刊中,中國科普泰斗林之光先生就撰文暢想了利用核聚變巨大能源改造地球氣候的前景,通過在地球兩極安裝形如火山口的超級聚變發動機,有計劃地改變地軸傾角,實現各大洲四季如春的理想,造福人類,更進一步,還可以通過大量聚變發動機來“駕駛地球”,優化地球環繞太陽的運行軌道,使地球氣候更加有利於人類生產生活。

林之光先生流浪地球式的宏偉暢想其來有自,在當時,中國的可控核聚變研究已經有了一個初步的發展。

1955年10月8日,被軟禁5年之久的錢學森一家通過深圳羅湖橋口岸,終於回到新中國,與他同行的還有李整武、孫湘這對博士夫婦以及他們剛剛滿月的孩子。

李整武先生(因檔案登記筆誤,後改名李正武)回國後,很快提出了開展“可控熱核反應”,也就是可控核聚變研究的倡議,在不久後公佈的《1956-1967年科學技術發展遠景規劃綱要》中,正式列入了“進行有關熱核反應控制的研究”這一內容,不過優先級還無法與核武器研究相提並論,並未馬上開展實質性研究。

1957年末58年初星際航行(蘇聯衞星發射)與受控核聚變(英國ZETA裝置)接踵而至的突破性進展及其地緣政治影響,刺激了中國科技與工業領域的“大躍進”熱情,已經開展的科研項目指標越提越高,諸多還未開展研究的空白領域也順勢起步,1958年5月,中科院物理研究所內組建了第一室103組,由李正武夫人孫湘先生牽頭,正式開始了中國可控核聚變的研究工作,中科院當年的《工作躍進計劃》中明確提出,“要在1961年內利用高電流脈衝放電的方法,製造出攝氏500萬度以上的高温”,這一指標顯然是意圖追趕上當時最先進的ZETA裝置性能,同年10月,103組研究團隊使用小型脈衝放電裝置製造出的高温等離子體作為中科院國慶獻禮重點成果之一,得到人民日報報道,被譽為“人造小太陽”。

除了中科院,在“大家來辦原子能科學”的大躍進激情下,當時的國內核技術研究另一重鎮、二機部原子能所也組建了第14研究室,開展可控核聚變研究工作,不僅如此,原子能所所長錢三強先生甚至倡議;“各省市都搞一個反應堆和一個加速器“,1958年11月 ,黑龍江省原子核物理研究所正式成立,依託哈爾濱地區良好的工業和院校環境,很快也開展起核聚變研究。

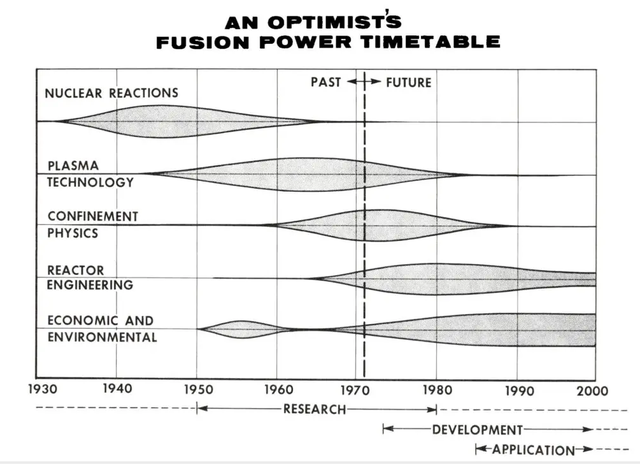

進入1959年,可控核聚變的研究被進一步提速,以中科院物理所為例,該所將人工控制熱核反應列為重點項目,計劃“四年內達到實現人工控制熱核反應,建立一種可控制熱核反應方案”,根據當時物理所制定的可控核聚變研究八年規劃,最終目標是到1967年前後,將實現核聚變反應堆發電,且發電成本要低於水電站,這一目標甚至超過了當時最樂觀的美國科研規劃進度。

脱離實際的規劃在三年困難時期理所當然地遭受挫折,幾家研究單位規劃的大型裝置很難得到經費支持,骨幹人員如孫湘、王承書等學者也被調入兩彈研製任務,可控核聚變研究實質進入了停頓狀態,在這一階段,“調整、鞏固、充實、提高”的八字方針是主基調,1963年,整合了黑龍江原子核物理研究所等地方單位的東北技術物理研究所,被進一步劃歸二機部管理,中科院物理所核聚變研究組也正式撤銷,1965年,在三線建設的形勢下,二機部進一步將原黑龍江所與原子能所第14研究室的可控核聚變科研力量整合,在四川樂山籌建二機部585研究所(即日後的核工業西南物理研究院),成為中國可控核聚變研究的“國家隊”。

在理順了隊伍之後,中國可控核聚變研究重新出發。

1966年4月,國家科委在哈爾濱召開了可控核聚變為主題的“第三次全國電工會議”,同意中科院物理所恢復核聚變研究,並明確了技術路線的分工,科研力量更強的二機部585所主攻當時最有前景的磁鏡方向,中科院則承擔箍縮類裝置的開發。

1969年,負責585所籌建的李正武先生帶領原14室全體人員南下,與前期抵達的原東北所職工會合,585所正式進入工作狀態,孫湘先生也回到了李正武身邊,這對博士伉儷從此心無旁騖地投身到了中國可控核聚變事業之中。

585所初期的科研重點放在了代號303工程的超導磁鏡上,以今天的眼光來審視,這是一個相當有遠見的研究思路,目前有數家美國私營企業也正在試圖從這一方向突破小型核聚變堆,不過在當時,低温超導這一關鍵技術還遠未成熟,嚴重拖累了303工程進展,同一時期,中科院的箍縮裝置儘管率先實現了高温等離子體聚變中子的放出,但箍縮這一技術方向的未來前景更為渺茫。

託卡馬克衝擊波

就在一籌莫展之際,國際受控核聚變研究出現了新的突破,60年代末期,蘇聯長期獨自堅持的託卡馬克(Tokamak)磁約束技術路線對外公開了驚人的等離子體約束性能,並得到了英國研究團隊的確認,為實現輕元素聚變的“點火”條件打開了新的想象空間,也因此掀起了第二波世界性的核聚變研發熱潮,當時的美國科學界樂觀地判斷,基於託卡馬克路線的核聚變反應堆將有望在1980年代中期開始發電。

對於這一革命性的技術突破,國內的反應應該説相當敏鋭。

1970年,中科院物理所當時的青年天才陳春先,率先提出了與中科院電工所正在開發的大型儲能裝置結合,建設“強磁場環形熱核反應實驗裝置”(即託卡馬克裝置)的設想,在這位極具傳奇色彩的人物多方奔走活動下,1972年10月4日,相關設想得到了周恩來總理的批示,總理指出受控熱核反應研究應當“兩條腿走路,百家爭鳴”。

藉助這股東風,1973年1月,中科院在合肥建立了受控熱核反應研究實驗站,1977年,代號八號工程的中大型託卡馬克實驗裝置獲批立項,定點合肥,中國科學院隨後正式組建了等離子體物理研究所作為業主單位,中國可控核聚變研究四川、安徽雙中心的格局初步成型。

也是在這一時期,作為老大哥的585所經過全所大討論,毅然決定放棄已經投入多年的磁鏡和仿星器技術路線,將科研重點放在託卡馬克(當時稱為‘環流器’)裝置上,1973年,在李正武、孫湘夫婦的奔走努力下,代號451工程(二機部‘四五’期間第一號重點項目)的中型託卡馬克裝置正式上馬。

1978年,與陳景潤等人一道被特批晉升正教授的陳春先,啓程赴美考察可控核聚變技術發展情況,訪問美國期間,他被現代產業與前沿科學的緊密互動所深深震撼,託卡馬克這一技術路線的前景是蘇聯人艱苦摸索出來的,然而一旦方向明朗,美國人卻能夠依靠齊全而雄厚的產業體系和高效的市場化資源配置,快速集成出大大小小一百多套託卡馬克裝置,遍地開花,迅速趕超了蘇聯水平。

陳春先從此成為了創新成果孵化“硅谷”模式的熱心踐行者,被譽為中關村下海第一人,1980年12月,陳春先拉着物理所的10多位學術骨幹一起成立了“北京等離子體學會先進技術發展服務部”,這實際上是中關村第一家民營科技公司,陳春先的事蹟被正面報道後,激勵了一位名叫柳傳志的中科院技術員下海創業,開啓了另一段傳奇。。。

相比起在第二次核聚變研究熱潮中獨領風騷的美國人,中國人的眼光和嗅覺絲毫沒有落後,但薄弱的產業底子如同老邁的手腳無法配合意識,使中國託卡馬克研究在前期仍然大大落在了世界水平的後面。

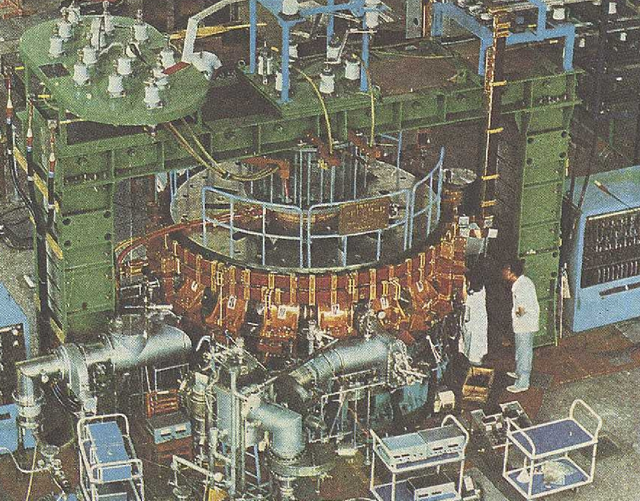

1979年,中國經濟進入又一個調整階段,在"調整、改革、整頓、提高"的新八字方針指導下,中科院的中大型託卡馬克裝置“八號工程”被迫下馬,研製保障條件更好一些的585所中型環流器項目得以保留,並最終於1984年成功啓動,被命名為“中國環流器一號”。

中國環流器一號的研製成功,只能説解決了從零到一的有無問題,其性能被含蓄地界定為“在第三世界核聚變研究的裝置建造、實驗研究水平上處於領先地位”,與主流大部隊還有不小的差距。

奪取聖盃

1991年,中科院等離子所與俄羅斯庫爾恰托夫研究所達成合作協議,引進後者研製的T-7中型超導託卡馬克裝置,並會同俄方專家進行深度改造,最終於1994年建成了我國第一個超導託卡馬克裝置HT-7,其性能再進一步,“毫無疑義地處於第三世界的領先地位,將接近國際聚變研究的前沿”,也就是説,能夠被主流學界“看得上眼”了。HT-7這一較大科研裝置的建成,也使周恩來總理當年批示的,等離子所與核工業西南所的可控核聚變研究“兩條腿走路”格局名副其實。

中國的可控核聚變研究水平,在“兩條腿”協調地邁進中明顯加速,HT-7建成後不久,西南所與德國方面達成協議,拆運德國退役的ASDEX中型託卡馬克裝置回國,以其兩大主機部件和支撐系統為基礎,輔助系統國內配套,於2002年底完成了中國環流器第二代裝置HL-2A的建設,

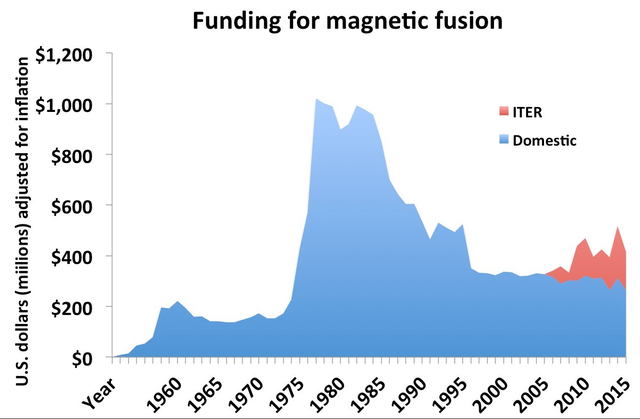

在中國人一步步向上攀登的同時,美國人則如同龜兔賽跑中的那隻兔子,親手掐滅了自己在第二次核聚變研究浪潮中的勢頭。

1986年,耗費三億多美元(相當於今天的近10億美元)研製的勞倫斯利弗莫爾國家實驗室巨型磁鏡實驗裝置MFTF,在建成的第二天即被通知封存棄用,上峯給出的理由是為了平衡預算,這一鬧劇折射出可控核聚變研究在美國業已政治化的困境。

自里根以降的共和黨人,對於可能影響到油氣生意“大循環”的可控核聚變,始終報有敵視態度,即便里根發起了最初的ITER國際聚變實驗堆合作倡議,但着眼點也更多放在了粉飾形象的對外宣傳價值上。

而在環保議題上日益極化的民主黨,則將其政策主張與風電、光伏等分佈式清潔能源路線深度捆綁,顯然是由於這個圈子裏的金主更加慷慨。於是打環保牌,本應大力支持核聚變研究的民主黨陣營,反而也對可控核聚變加以妖魔化,例如公知名人傑里米·裏夫金就曾感慨,可控核聚變將是我們星球上能發生的最糟糕的事情,取之不竭的能量會帶來愚民羣氓巨大的浪費,乃至加快耗盡地球的資源。(“It’s the worst thing that could happen to our planet.”)

在這種“左右夾擊”的窘境裏,美國可控核聚變研究本就不算很高的投入一次次縮水,70年代研究熱潮中建成的大科學裝置相繼停用廢棄,學者梯隊也出現了青黃不接的現象。

而HT-7與HL-2A兩個進入國際主流水平的託卡馬克裝置,則為中國可控核聚變事業贏得了大躍進的“敲門磚”。

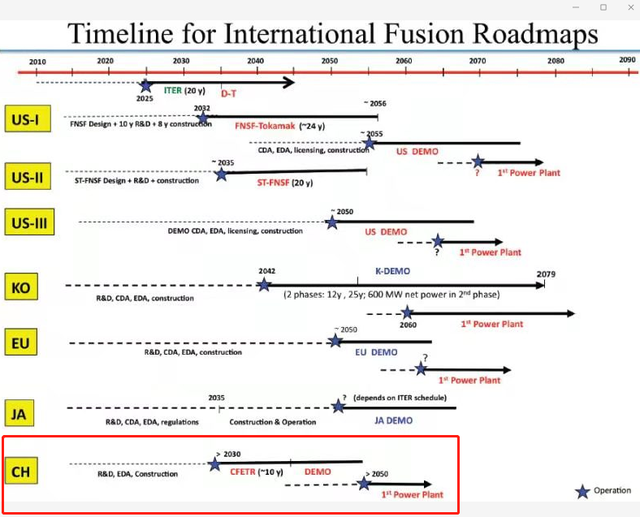

2003年,中國以“平等夥伴”身份加入了即將開始實質性工程建設的國際聚變實驗堆ITER計劃談判,2006年11月,正式簽署了ITER計劃協議書。

所謂平等夥伴,某種程度上可以用“合夥拉網線”來類比,出一部分資金,享受全部的功能。加入ITER後,中方將能夠共享這一巨型託卡馬克裝置獲得的各種研究成果,既包括受控核聚變各類科學現象及其控制手段,也包括一個巨型科學裝置的項目管理規範等軟科學成果,ITER為中方所分配的設備採購包,還有力帶動起相關工業領域的產品、材料、工藝、標準進步。

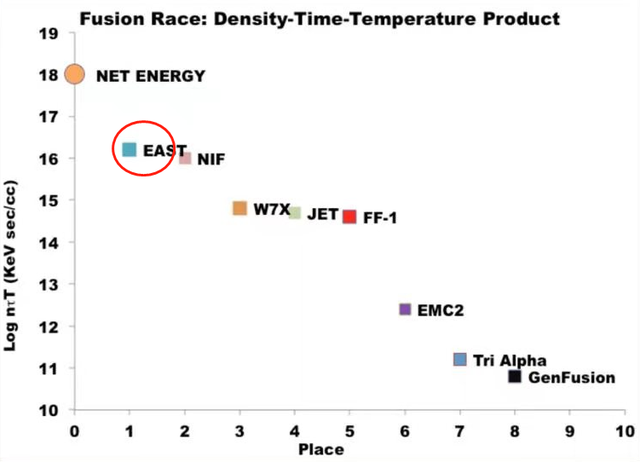

2006年,中科院等離子所在合肥建設的先進實驗超導託卡馬克實驗裝置,簡稱EAST,正式投入使用,EAST較之上一代平台HT-7,綜合性能有了大福提高,從“進入國際主流水平”躍進到了“國際先進水平前列”,作為世界上性能最好的託卡馬克裝置之一,承擔起了為ITER進行先期驗證實驗的重任。

2009年,核工業西南物理研究院提出的中國環流器二號M(HL-2M)裝置也獲得批覆立項,這台段位與EAST類似的裝置,除了承擔ITER等未來巨型反應堆的預研驗證工作,更重要的用意在於消化ITER項目中得到的成果,通過走通一個同類大科學裝置從設計到建造調試的完整過程,帶動國內相關產業。

這正是經典的中國式科研方法論,集成創新“跳躍”與自主創新“下蹲”的黃金組合。

2020年12月4日,中國人自主設計建造的HL-2M裝置在成都雙流的西物院基地成功放電,標誌着中國可控核聚變技術已經邁開雙腿,穩穩站在了聚變技術的最前沿。

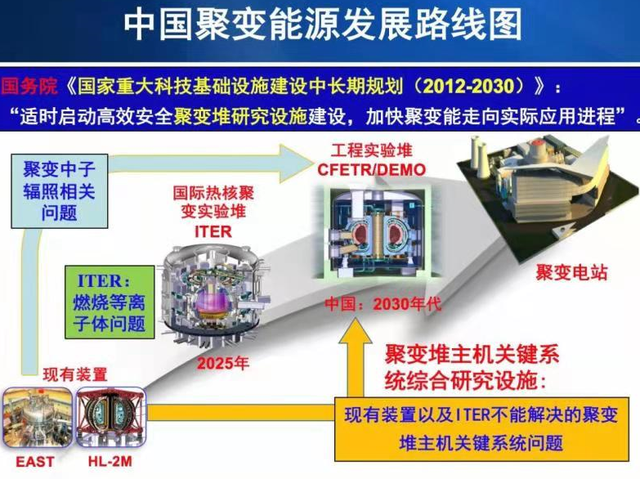

在HL-2M佔據着媒體聚光燈中心位置時,中國可控核聚變已經又邁出了新的步伐,2019年,十三五規劃中的十大超級科學實驗裝置之一,“聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施”(CRAFT)在合肥正式開工建設,這一研究設施將補足ITER原理驗證堆與中國核聚變發電工程驗證堆(又名CFETR)之間的最後一塊拼圖。

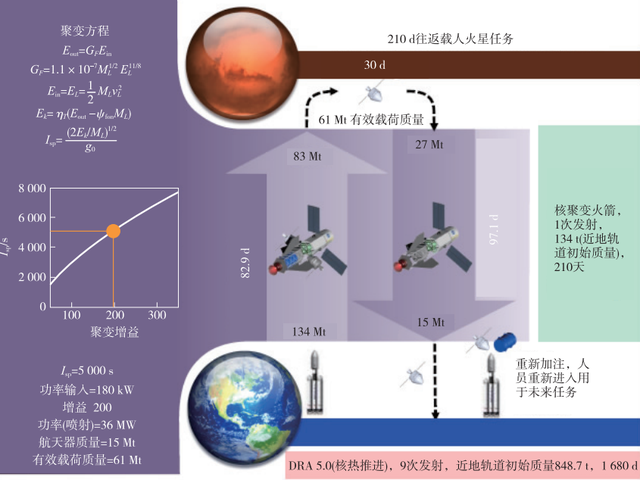

通過預研與試製、試驗,儲備超導磁體和偏濾器這兩大核心繫統的關鍵技術。降低未來核聚變電站的建設風險,該設施超越ITER的超強性能,還能夠帶動高能粒子與等離子體的基礎科學研究,乃至深空推進技術探索。

2030年前後,根據ITER和CRAFT所獲得的成果,中國核聚變發電工程驗證堆將正式投入運行,再經過20年左右的長期運行驗證,2050年代,中國人將很有希望率先摘取人類科學事業的一個聖盃—實現受控核聚變的實用化、征服這一恆星級能量來源。

永遠在未來的虛假希望?

在美國反對核聚變研究的種種觀點裏,成本問題是最有殺傷力的一條。

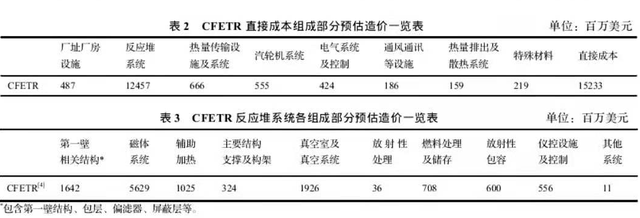

按照美國人的測算,一個可能的核聚變發電廠,其發電成本充其量可以將將追平現有燃煤發電,並非公眾幻想中點石成金,無本萬利的生意,國內對聚變發電驗證堆的建設成本估算,也達到了約150億美元的驚人水平,超強磁場的承載材料、超高能等離子體的約束控制、聚變中子射流的防護。。。也都還有許多技術上的不確定性。

新世紀以來的第三波核聚變研究熱潮,由於中國日益凸顯的領導力,完全有可能一鼓作氣實現工程突破,造福全人類,對其實際價值的種種質疑也將如同拿破崙戰爭老兵對馬克沁機槍的不屑,在技術的飛速發展中被打碎,但也存在着另一種切實的可能,或許正如精緻的知識分子所調侃的那樣,可控核聚變已經超過了人類現有基礎物理理論和應用技術的能力邊界,最終將被證實是一個“永遠五十年後”的虛幻應許。

如果是這樣的話,核聚變研究就沒有意義了麼?

19世紀大英帝國的鼎盛時期,查爾斯·巴貝奇這位發明家提出了分析機( Analytical Engine)的天才概念,幾乎具備了輸入,輸出,處理器,內存,緩存等現代計算機的所有架構特徵,所不同的是,這是一台蒸汽機驅動的機械裝置。

巴貝奇的分析機研究超出了第一次工業革命所能提供的技術空間,最終這位已經走火入魔的發明家帶着深深的遺憾離開人世,分析機的研究無果而終,然而巴貝奇的著作和活動,卻仍然在英國科技史上留下了深深的印痕,並在其後催生出了技術目標更為節制,也更有里程碑意義的計算科學、信息科學成果,如開爾文爵士的潮汐預測儀及其對海底電纜通信帶寬概念的早期摸索。

1937年,美國發明家霍華德·艾肯(Howard Aiken)受到了查爾斯·巴貝奇分析機理念的極大影響,立志將其實現,在他的遊説下,IBM公司為其提供了經費支持,最終,巴貝奇的理念沒有通過第一次工業革命的蒸汽蠻力,而是通過20世紀全新的機電技術得到了巧妙而又徹底的實現。

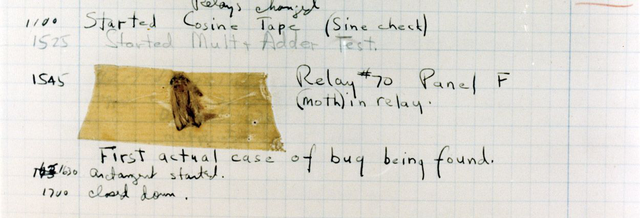

霍華德·艾肯研製的這台大型機電計算機獲得MARK I代號,是美國歷史上第一台可編程通用計算機,為運行這台機器,也誕生了美國歷史上最早的一批程序員,這台機電計算機運算時機械作用夾住的一隻飛蛾,為其後的計算機文化貢獻了BUG這個永恆的術語。

中國人對於科技發展的這一辯證規律有着深刻的洞察,我們願意苦幹,但也同樣注重巧幹。中國受控核聚變的投入,同樣並不只瞄準遙遠的未來空想,而是已經產生了豐厚的現實回報。

例如為參與ITER項目發包而成立的西部超導材料科技股份有限公司,不但已經拿下了ITER低温超導材料的大部分全球訂單份額,相關技術能力還輻射到了其他細分領域,打入了核磁共振(MRI)低温超導材料這一市場,突破了國外競爭對手的壟斷。

西部超導公司的聚變業務,還帶動了其鈦合金加工技術的發展,成為我軍新一代作戰飛機鈦合金棒材的獨家供應商。

中國託卡馬克聚變裝置的先驅者,傳奇人物陳春先於2004年不幸病逝,他下海後的創業遠沒有達到柳傳志等中關村後輩的高度,但是可堪告慰的是,他開啓的中國託卡馬克事業,在今天已經站在了世界最前沿。

或許更有意義的是,陳春先在美國國勢巔峯期所親眼目睹,並且終其一生試圖實現的那種產業與科研、市場與行政有機結合,良性循環,生機勃勃的科技進步環境,已經在今天的中國實現了。