被獵殺的“殺馬特”:只因貧窮是“原罪”_風聞

观察者网用户_239411-2020-12-22 15:02

非主流、火星文、殺馬特……這些詞語是否也出現在你的年少回憶裏?

80、90後一代,或許都曾有過這樣的經歷:將夾雜着各類字符的“火星文”、“非主流”視覺系圖片等視為前衞和酷炫的象徵;一段時間後果斷將之拋棄,並視為某種黑歷史。

再提及火星文和非主流,我們更多變成了自嘲、玩梗和消解,用以調侃和緬懷。但頂着一頭豔麗的頭髮,被視為非主流的“殺馬特”們卻是以另外一種形式消失在互聯網中。

隨着2013年前後針對殺馬特的調侃、報道甚至“網絡出征”等事件,他們逐漸在網絡上沉寂,成為了歷史。

直到紀錄片《殺馬特我愛你》的出現,才從另一個視角提醒了我們。原來被很多人棄之如敝屣的“黑歷史”,卻是另一些人的精神支柱;原來當年自以為是玩梗、嘲笑甚至“正義”的網絡風潮,竟然對他們造成了想象不到的巨大傷害。

更重要的是,這次對於“殺馬特”的討論和梳理,讓我們去反思,到底“殺馬特”是一羣怎樣的人?為何我們對他們曾經視而不見?我們對於貧困又到底有着怎樣不自知的歧視?

01.

髮型是自己唯一可以主宰的東西

“有時候感覺這個頭髮給了你一種勇氣。而且在大家印象中這就是壞孩子,壞孩子感覺就是不會被欺負。有時候自己會也想成為一個壞孩子。”

“想通過穿着打扮來發泄,弄得吸引人。讓他們感覺想跟你交朋友,感覺你很獨特。就算別人罵自己兩句也有人跟自己説話啊,只要有人願意跟自己説話,無所謂啊。”

“頭髮讓人覺得,我們是自由的,我們是個性的,是跟別人不一樣的。”

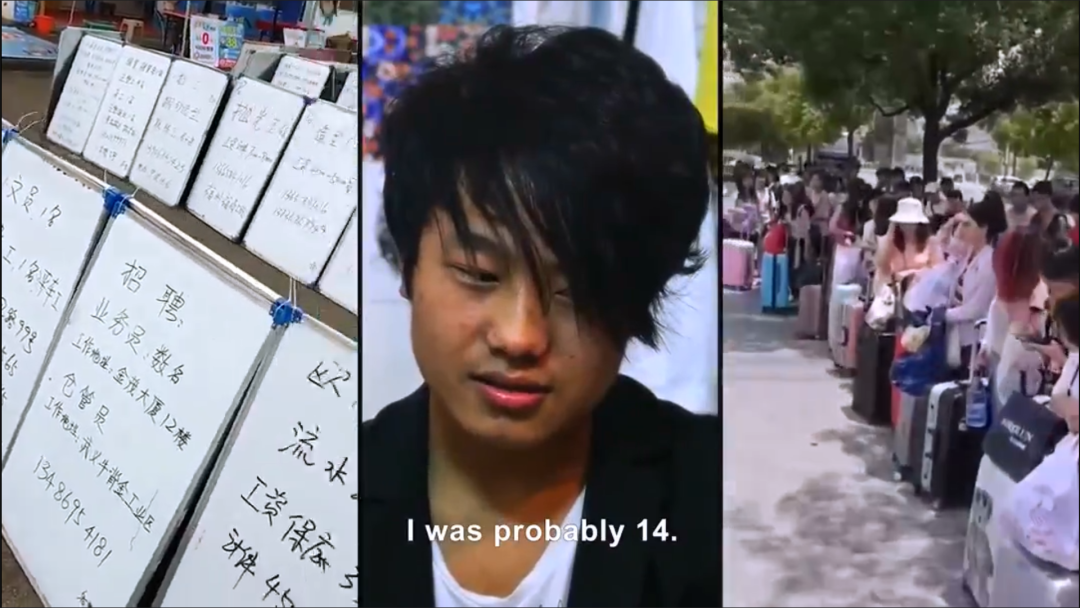

紀錄片《殺馬特我愛你》一開場,沒有想象中的強視覺衝擊的畫面和以人物視角切入的主線故事,只有一個個曾經的殺馬特,平視着鏡頭講述着各自迥異又相似的經歷。

他們全都是90後農村鄉鎮務工人員,多是農民工二代,有着留守兒童經歷。絕大部分人中小學就已輟學,初次進廠打工平均年齡在14歲左右。

四川大涼山的彝族女孩安曉蕙(網名)到廣東打工時才12歲,還扎着兩個小鬏鬏。每天打幾千上萬個螺絲到凌晨一兩點,趕工時要做到第二天早上5點,趴着睡五分鐘再繼續做。

不久安曉蕙發現,把她們從家鄉帶到廣東、所謂介紹工作的遠方親戚每個月都從他們的工資中抽成。她拿那些被剋扣剩下的微薄工資把頭髮染色、做了殺馬特髮型,從第一家工廠逃了出來,投靠在另一家廠裏做工的堂姐,兩人一起玩起了殺馬特。

大工廠對工人的頭髮是有要求的,尤其在2013年以後,隨着輿論的惡化,不能奇裝異服、不能染髮燙髮是明面上的規定。

安曉蕙不願放棄自己的髮型,餓着肚子也要玩殺馬特,對着鏡頭,她笑呵呵地講出了那些又好笑又心酸的往事:有一次她餓得不行,就盯着一個路邊賣甘蔗的攤子,甘蔗攤老闆看見殺馬特打扮的她盯着自己,便十分警惕,以為要做些什麼。結果安曉蕙只是撿起削甘蔗剩下的又老又硬沒有人吃的頭部,拔腿就跑,甘蔗攤主先是一愣,隨後捧腹大笑。

還有一次,路上遇到一位小弟弟向她搭訕,誇獎説姐姐你的頭髮好酷啊,她便説,能不能給我們買幾個饅頭,弟弟説怪不得殺馬特們都這麼瘦,原來是因為你們都愛吃饅頭。在“騙”小弟弟給自己買了10個饅頭後,安曉蕙就靠着這些度過了一週。

吃不飽,是許多殺馬特都曾有過的經歷,另一位男孩,説他靠着一碗方便麪吃了兩天,吃不完的面放到冰箱,第二天接着吃。

“連飯都吃不飽也要玩殺馬特”,如果光看這句話,許多人可能會覺得難以想象,甚至會有些鄙夷。但如果瞭解了殺馬特們的真實生活,或許也就理解了他們的選擇。

紀錄片的許多鏡頭,是三個豎着的手機拍攝影像拼接而成的畫面,裏面是一段段類似的工廠生活——這都是導演李一凡從殺馬特們手中買來的真實生活片段。

大批務工人員拖着行李箱、排着長隊,像菜市場裏被挑選的蔬菜一般,被招工的人呼來喝去的訓斥着;剩下的則是枯燥的流水線生活、雜亂的生產車間,殺馬特們或流利而機械地操控着機器,或累得睡倒在台子上。

不願放棄髮型的殺馬特們,基本只剩下幾條出路:規矩少的小廠、髮廊、酒吧舞廳、快手抖音,或者回農村種地。

從山區來的殺馬特小孩們,在第一次接觸這種打工環境時,被騙和被搶都是常有的事,更別提來自工廠老闆的壓榨和剋扣。

除了一眼望不到頭的流水線工作,連吃飯和休息的時間都被規定得死死的,有的地方連上廁所都需要向經理審批,遲到和做錯被扣錢都是常態。殺馬特們工作的地方大都是小廠,工資常常被作為押金抵扣。例如一位殺馬特半年8千多的工錢,被七扣八扣後竟然只剩下20塊。

這樣的勞動者在社會學中被稱為“常規勞動者”,他們的臨時性和可替換性都很強、往往被用完即棄。這樣的工作和生活環境很難提供足夠的的安全感,這裏的人際關係也本就不牢固,而工廠為了防止他們集結起來,還往往會把來自同一個地方的老鄉打散。在這樣的生活裏,壓抑、無助和孤獨成為了常態。

一些不花費什麼成本的刺激和快樂,就可以讓他們忘記現實生活中的艱難不易,擺脱心理上的孤獨和焦慮。在城市發展前進的洪流裏,他們的身份微小,在龐大的僱傭和權力組織面前更像是一粒小小的灰塵,微不足道。

在這台枯燥運轉的工廠大機器裏,在城市發展前進的洪流裏,在龐大的僱傭和權力組織面前,殺馬特只是一粒小小的灰塵。

不用花費太多成本的髮型和造型,便成為了許多殺馬特仍然留有一絲絲“人味”的存在,這是他們唯一可以主宰或者改變的東西,是他們自我價值的一種確認形式,也是許多人的保護色和堅硬的外殼。

《殺馬特我愛你》裏有一個“大場面”,一年一度的東莞石排鎮公園的殺馬特大聚會又來了。對於習慣了影視套路的我們來説,這可能是想象中驚心動魄的高潮。

在紀錄片裏,明媚的陽光下,頭頂着各式髮型的殺馬特們,只是站在棕櫚樹、草坪、人工湖旁——在再普通不過的公園裏,三兩成羣,説説笑笑,普普通通地在那裏聊着天、壓着馬路。

這個看似普通的鏡頭,卻揭示了殺馬特們的命運:一年一度的大聚會,是因為殺馬特們大都是小工廠裏做着沒日沒夜流水線工作的工人,十一是他們少有的假期;殺馬特們經常被工廠剋扣工資,吃了上頓沒下頓,別提精緻的野餐了,就連正常吃飽也會有些困難。大聚會,也只是他們在望不到頭的生活中一個小小的喘氣窗口。

02.

真正的殺馬特不會“自黑”

在後來的採訪裏,《殺馬特我愛你》導演李一凡經常會提及,最初想拍攝殺馬特紀錄片時,他根本聯繫不上任何一個殺馬特。

直到後來聯繫上了被許多媒體報道過的“殺馬特教父”羅福興,但後者也依然十分謹慎,在李一凡反覆聯絡之後才勉強打消疑心。被稱為“教父”的羅福興,並非作為紀錄片的主角,更多則是幫忙聯絡和勸説曾經的殺馬特們接受採訪。

但這一過程也並不順利,李一凡回憶,有一次他們好不容易聯繫上了一個殺馬特,在走了兩小時抵達一個偏遠的工業區後,那個人非説他們是“同城代打” (幫忙上門打人的人) ,打死不見。這在拍片過程中是常有的事情。

還記得近十年前對於殺馬特們的調侃、惡搞和嘲諷嗎?或許我們都經歷過這一網絡風潮,但我們可能並不知道,在愈演愈烈的網絡風潮之下,多少人打着“替天行道”的旗號做着惡意之舉,也可能沒有想過,當這些惡意落在每一個真實的殺馬特身上時,究竟有多麼可怕。

2011年,出道時曾作視覺系裝扮的花兒樂隊原主唱,在微博上傳了一張“殺馬特”造型圖片,並揶揄其為“農轉非”——農村孩子轉非主流 (“農轉非”原指城市化後農村户口遷出,因而這一説法帶有雙重惡意) 。

雖然名為愚人節玩笑,但這一行為代表着當時的某種界限劃分,原本自詡來源於“高級文化”的視覺系玩家、曾經以非主流和火星文為潮流的網友們,甚至也包括曾經的殺馬特玩家,都與這些“農村殺馬特”正式割席了。

許多人賣力發掘着殺馬特與其他“亞文化”的不同,並仔細梳理殺馬特的起源,視為對某種亞文化的拙劣模仿。

華南師範大學文學教授滕威曾撰文指出,對殺馬特的排擠,也並非權威精英文化對大眾文化的鄙夷,也有許多是月收入五千以下的人羣內部的相互傾軋。 [3]

用布迪厄 (Pierre Bourdieu) 的“區隔”(Distinction)概念來説,層層區隔,不斷於內部劃分出他者,不斷在“我們”中指認出窮人,才能建構起社會的安全感與秩序感。

只有不斷地嘲笑用國產雜牌手機、抽劣質香煙、穿地攤服飾、聽口水歌的“殺馬特”,人們才能刷出自己一絲的存在感。

而這種鄙夷和厭惡,甚至成為了某種思維定式,延續至今。為什麼要大篇幅地描述殺馬特們的工廠經歷,正是因為了解了他們的處境,才會理解他們為何會追捧這種外形,又為何會形成一個個“家族”,才更能理解對殺馬特們的喊打喊殺意味着什麼。

殺馬特們其實對自己的處境清楚得很,在工廠裏面,他們只能默默無聞生活着,不會有一絲上升的機會。更高職位的工作跟自己無關,工資是計算得出來的,羅福興説,他甚至很多時候不敢看城市裏的高樓,因為那“跟自己永遠無關”。

於是,他們乾脆選擇了另外一種渠道,在殺馬特的世界裏,他們可以組成為家族,也可以“上升”成為貴族。“只要是玩殺馬特,都是我的家人”,“它是一個信仰,支持着我,在這個虛幻的世界裏,我很開心。”

因為渴望“被看見”,所以他們活躍在社交媒體上,來自“家人們”的點贊、轉發或是打賞,是他們平行世界裏所能找到的重視和温暖,從而達成一種心理上的補償。殺馬特的精神世界,就在這種焦慮麻痹和渴望“被看見”的交織中,每天週而復始。

對於他們來説,髮型是確認彼此是同類的一種象徵,而家族羣,則往往是他們在貧乏的生活中唯一有些亮光的交流之地。這種心情,跟我們在網絡上因為一個小眾的亞文化,便確認對方是自己“同好”的心情並無兩樣。

在2010年前後,殺馬特家族開始被主流論壇所關注,有人偽裝成殺馬特發帖挑釁論壇用户,並引來仇恨;有人靠着網上偷來的照片信息潛伏進入家族羣,成為管理員後將羣解散;殺馬特的貼吧也很快便被李毅吧吧友所佔領,並刪除了大量的帖子。

而在網絡上游走的殺馬特們,因為頭像和ID就遭受了一場大型獵巫。紀錄片裏有人回憶,當時有人因為他是殺馬特,就專門弄了罵人軟件來罵他,每0.1秒刷新的一條罵人信息,很快就把他的手機刷到發熱卡死,而殺馬特們哪裏買得起昂貴的好手機呢?

除了網絡交流的唯一窗口被破壞了,現實中的殺馬特們也遭受到諸多惡意。一位殺馬特回憶,他有個朋友只是正常在路上走着,就被人摁在地上,把一頭的頭髮給燒光了。

看過紀錄片,便會知道殺馬特們對於自己的頭髮有多珍愛,比如兩個“家族”要打架時,先約定好:不許抓彼此的頭髮。又比如,為了保留自己一頭眩目的頭髮,寧願放棄待遇好的大工廠,也要去一個能容忍這樣髮型的小工廠。

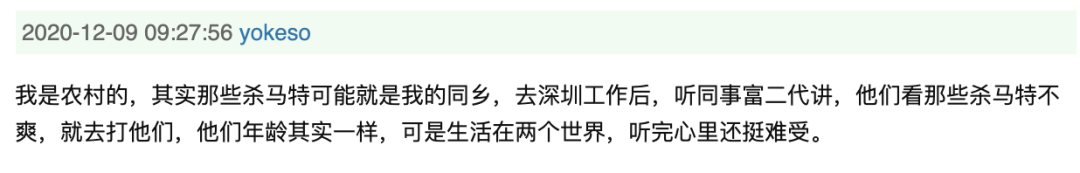

更令人憤怒的是,這樣的事情現在仍有發生。

豆瓣網友@yokeso 在《殺馬特我愛你》的評論區裏留言

後來,殺馬特們為了抵抗騷擾,大都默默將qq空間上鎖,交流起來更加小心翼翼。安曉蕙描述了自己被迫剪掉頭髮的過程:“第一次剪長頭髮,心裏很苦,感覺自己的自尊都被剪掉了”,“這就像一個明星變成了一個過氣明星的過程”。

在紀錄片裏,另一位曾經的殺馬特李雪松平靜地對着鏡頭,説出了他們心中的痛楚:“以前玩殺馬特,我們只是想在網上找到一片淨土。甚至不需要你們認可,我們只想要一個屬於自己的空間就行,這樣都不可以嗎?”

2014年之後,再在網上搜索“殺馬特”“葬愛家族”,已經很難找到真正的殺馬特家族羣了,取而代之的是大量惡搞的羣,許多遊戲公會也以此起名,人人都知道他們是假的,但沒人在意。

在大型獵巫之後,“殺馬特”這一帶着暗號式的身份認同符號,成為了大家用以調侃、自黑的玩梗,在一段時間膩味之後又果斷拋棄。卻全然不覺,這一身份可能是另一些人生活中唯一喘氣的窗口,是他們的精神支柱。

因而《殺馬特我愛你》描述,殺馬特中有一句名言,“真正的殺馬特不會‘自黑’”。

03.

“他們連保護自己都沒學會,哪裏有能力反抗啊”

2012年,第一次聽説殺馬特時,李一凡非常興奮。雖不同於當時社會的普遍鄙夷,他認為這是底層嬉皮士的審美自覺,通過自我糟踐來抵抗時代景觀。

在深度接觸和採訪之後,李一凡對自己想當然的評判做出了反思,即使是用“朋克”這個看似中性的詞語來評判殺馬特,但這背後的內核其實也是大不一樣的。

“朋克”是西方進入消費社會後,工人階級們對於“狗屁品牌”的反抗,但殺馬特卻是從“農耕文明裏出來的”,用消費符號來“消解工業社會對他身體的控制”。 從這個意義上講,認為殺馬特是90後農民工對都市消費行為的簡單模仿,似乎只是城裏人的傲慢想象,將他們與土地割裂、從工廠抽離。

“我以為的(殺馬特)通過自我否定來抵抗這個時代是多麼可笑。他們好多人連保護自己都還沒學會,哪裏有能力反抗啊”,李一凡説道。

知乎上一個高贊回答寫着“他們是窮醜卻自我感覺良好的loser”,代表了曾經評價殺馬特的主流聲音。事實上,殺馬特們的窮困早就被人所知,但這似乎卻變成了他們的某種原罪。

2014年,大熱的動畫視頻《飛碟説:殺馬特青年的憂傷》便仔細拆解了殺馬特的成因。動畫一開場,便是一名殺馬特憂傷的背影,他站在鐵絲網製成、彷彿牢籠一般的工廠大門前。

《飛碟説:殺馬特青年的憂傷》

然而當他轉過來臉來,除了標誌性的頭髮和破舊的衣服,動畫還特地給他畫了兩個巨大的鼻孔——這更是一種夾雜着地域和外貌歧視的刻板印象。

“殺馬特穿地攤貨/吃路邊攤/護着黑絲襪粉安踏的鄉村步行街名媛/一部國產二手雜牌手機行走江湖/卡擦一下放到QQ相冊裏…

殺馬特是21世紀的新閏土/低下的教育/微薄的收入/殘酷的生存環境/逼仄的上升渠道,他們不能/也不想在文化方面提升自我…

殺馬特明明很窮/卻非要打扮成潮男靚女的樣子/這跟小白領拼了命要買個LV包一個性質/過度的裝飾/其實是希望提升品味、層次…”

2010年,一份對於90後農民工的調查報告中指出,90後農民工對於土地和農村的依戀減少,進城打工是為了改變自己的生活。他們難以接受被歧視,已經具有了某些樸素但盲目的平等觀念。

但在許多語境下,這種描述轉變為,90後農民工沒有了父輩農民工的忍耐力和吃苦精神,無法持續幹高強度的重活。他們被認為“不努力,還要追求有的沒的”,這暗含着一種歧視:窮人就應該規規矩矩賺錢,他們不配擁有精神追求。

旅美學者趙思甜曾撰文指出,悲哀的是,當城市中產階級“玩剩下”的生活方式、文化元素開始被低收入羣體模仿的時候,往往還會招來城市中產階級的無情嘲笑、被斥為“低俗” (例如“農村重金屬”的音樂品味和“洗剪吹”“殺馬特”的造型風格) 。

但許多文化符號,本身並沒有固定的美學價值。它究竟是“高雅”還是“低俗”、“無可厚非”還是“不可接受”,很大程度上取決於這種文化符號由誰表達、由誰評判。當文化產品的生產者是低收入羣體、社會邊緣羣體時,其中的種種元素更有可能被城市中產階級貼上“低俗”、“不堪入目”的標籤,甚至上升到“社會問題”和“病態”的高度。

這裏體現的,是城市中產階級在審美領域的雙重標準和階級之間話語權的嚴重不平等。 [4]

英國社會學家齊格蒙特·鮑曼 (Zygmunt Bauman) 曾提出過著名的“新窮人”(new poor)概念,“窮人如何成為窮人,如何被視為窮人,以及多大程度上成為和被視為窮人,取決於我們——這些既非貧窮也不富有的普通人——的生活方式,以及我們和其他人如何讚許和反對這種生活”。 [6]

在這樣的定義裏,今天的窮人是“不消費的人”,而不只是“失業者”:如果一個人不能履行消費社會最重要的責任——消費,ta就是一個窮人,一個沒有存在意義的人。

消費社會對窮人的態度是“零容忍”,不僅通過各種物質手段將他們驅逐,讓他們的身影從眼前消失,更通過持續不斷地書寫、命名等文化手段,將他們描寫成無知、愚昧、粗俗、墮落甚至邪惡的羣體,從而在精神上隔離他們。

這種“污名化”的策略,使得消費社會的新窮人不再有道德,也不再值得同情。這也正是許多人對殺馬特們進行着廣泛的歧視、鄙夷甚至傷害,卻又要行駛着“反對低俗”的正義之名的原因。