波斯民族苦難的盡頭在哪?掌握核技術要付出多大代價?_風聞

科工力量-观察者网原创视频栏目-欢迎关注“科工力量”微博、微信公众号2020-12-24 12:28

// 作者 | 李沛

01

“記住這個名字,法赫裏扎德”

2018年4月30日,以色列總理內塔尼亞胡舉辦了一場事先大肆張揚的新聞發佈會,以類似手機新品發佈會的時髦傳播形式,講述了一個關於伊朗違反伊核問題協議,秘密進行核武器研發的“故事”,這是一篇現代傳播學與邏輯學的經典文本。

在這個故事裏,以色列取得了情報工作的"巨大成就"(“a great intelligence achievement”),在幾周前,從伊朗首都德黑蘭一處秘密倉庫獲得了伊朗核武計劃的彙總檔案資料,包括55000頁紙質文件,以及183張光盤上的電子文檔,完整記錄了伊朗核武計劃的總體面貌。

在發佈會上,內塔尼亞胡提到了一個伊朗科學家的名字,也是唯一被提到的名字,穆赫辛·法赫裏扎德(Mohsen Fakhrizadeh),內塔尼亞胡特別強調“記住這個名字,法赫裏扎德”(“Remember that name, Farhizadeh. ”),聲稱他就是伊朗核武計劃的主要技術負責人,其地位和作用大體可類比於中國人熟知的奧本海默或鄧稼先。

在扒完伊朗核武舊事後,內塔尼亞胡斬釘截鐵地得出結論,伊朗曾經有過核武開發計劃,並且在伊核問題協議達成後把相關檔案秘密彙總保存,這兩個事件結合在一起,哪怕沒有其正在開發核武器的“實錘”,也足夠證明伊朗今後"也許有(莫須有)“的不軌意圖(“to use them at a later date”)。

這不是一個妻子發現老公膽敢保存前女友書信後的無理取鬧,這是一個國家對另一個國家關乎生死的指控。

在發佈會的尾聲,內塔尼亞胡做出了一個自信滿滿的“預言”:在如山鐵證面前,我的一位好朋友特朗普將在幾天之內做出決定,“我敢肯定他會做正確的選擇”(“ I’m sure he’ll do the right thing. ”)

一個星期後,2018年5月8日,儘管國際原子能機構表示伊朗嚴格遵守了協議,但特朗普仍以來自以色列的鐵證為由,正式宣佈退出《伊朗核問題全面協議》,並將向伊朗實施“最大壓力”的制裁,中東局勢的又一輪動盪開始了。

2020年11月27日,正忙於伊朗國產新冠檢測試劑盒研發的穆赫辛·法赫裏扎德在出差途中,於伊朗北部一條公路遭到精心設計的伏擊,不幸身亡,行兇者身份,無人知曉。

今年7月,伊朗納坦茲核電站鈾濃縮設施發生神秘爆炸,事後查明是一個以設備供應商身份為掩護,已經潛伏多年的“鼴鼠”在設施內安裝了爆炸物。

2018年1月,幾十名摩薩德特工在伊朗首都德黑蘭集中行動,潛入核武檔案秘密存放點,將相關文檔一掃而空並全身而退,這些檔案幾個月後出現在內塔尼亞胡的新聞發佈會上。

2010年6月,由美國情報部門研發、大名鼎鼎的震網(Stuxnet)計算機病毒被發現,此時其已侵入了多個預定目標—伊朗核研究設施,並造成巨大損失。

2010到2012年,先後有四名伊朗核工業技術專家遭到暗殺。

。。。

從這個簡略的梳理中人們不難感知到,外界對伊朗核工業的打擊似乎在一步步加碼,弔詭的是,這恰恰與伊朗一步步減速的真實核武開發進程背道而馳。

2003年,在以一管炭(xi)疽(yi)菌(fen)發動了伊拉克戰爭的同時,美國對不服膺其意志的“邪惡軸心”其他成員也磨刀霍霍,儼然要趁熱打鐵一波打包帶走,在這種重壓下,利比亞於當年底宣佈徹底放棄核導開發能力,並且接受由英美兩國主導的移交、核查工作,同期,伊朗也向國際原子能機構開放了其主要核技術研究設施,並且加入了多國談判框架,核武開發計劃實質性擱淺,這也得到了其後美國情報部門的“充分確認”(“with high confidence” ),此後,伊朗主要是以鈾濃縮這一起步階段能力作為與外界的談判籌碼,直到2015年伊朗核問題全面協議簽約,其核武計劃正式完結,相關資料歸檔保存。

不過,欲加之罪,其無辭乎?

02

朕不給,你不能搶

廣為傳頌的兩彈一星曆史敍事(narrative),使中國人對於伊朗的遭遇很容易感到不解和困惑。

中國的原子彈氫彈研製,印象裏是那麼的乾脆利落,在這個過程裏,也沒有聽説過什麼被外界破壞、打斷的事蹟,甚至所謂的抓特務,糾內奸被視為動亂年代的笑話,為什麼伊朗研究核武器,甚至是正常的民用核能研究活動就這麼坎坷,會遭到這麼多離奇的打擊?

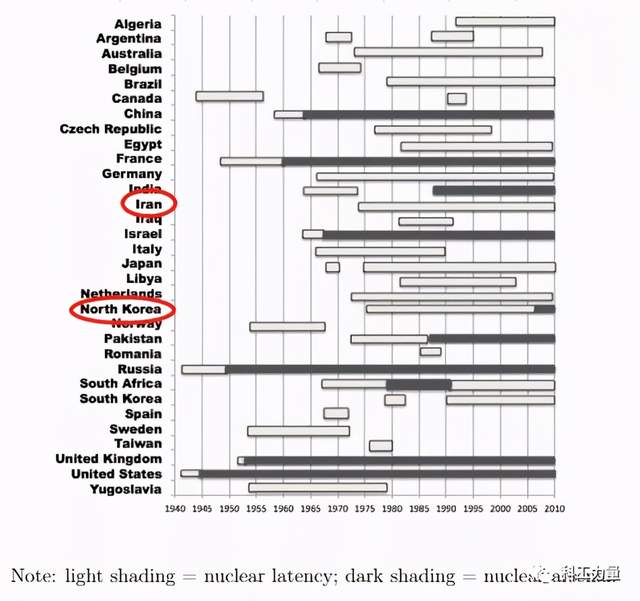

一位美國學者所作的數據可視化圖表,似乎也可以佐證這樣的公眾印象。

伊朗的遭遇是一種特例麼?

不。

恰恰相反,任何“外人”想要染指核武器這一"西方文明"共同體的禁臠,都會遭受到美國無情的打壓,打壓的手段只取決於客觀條件“做不做得到”,而沒有道德上“應不應該做”的制約,這就是國際關係中殘酷的叢林法則。

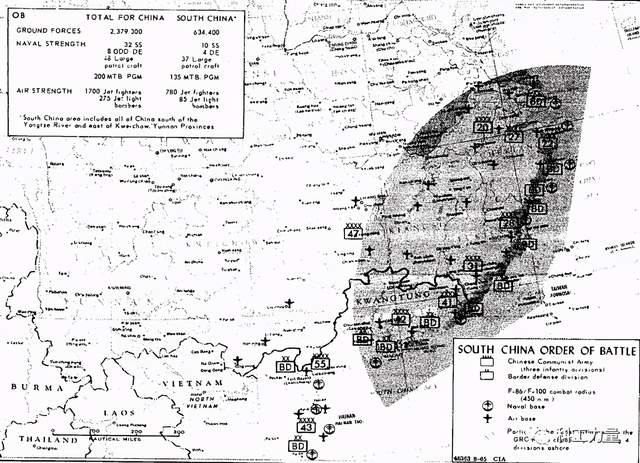

1965年8月,宋美齡開始了對美國長達14個月的訪問,此次訪問的重要內容,就是遊説美方對大陸核工業基地進行外科手術打擊,宋美齡甚至提出“借師助剿”,租借美方轟炸機,由國軍飛行員駕駛,執行對大陸西北地區核設施的大規模空襲,以打消美方親自下場的顧慮。

對這個瘋狂的提議,即便以超級鷹派著稱的國務卿臘斯克也表示了禮貌的回絕。

自恃“自由世界”中流砥柱的蔣介石當局轉而開始了自行開發核導的努力,美國對此曾一度持曖昧態度,比照南非、以色列等白人政權“自己人”的待遇睜一隻眼閉一隻眼,到1975年9月,台灣中山研究院完成了原子彈理論模型設計,根據中情局評估,距離製造出實彈已經只有三四年時間。

然而隨着其後大陸與美國關係正常化的發展,台灣的“利用價值”驟降,發展核武器的“優待”自然也很快消失了,1977年4月,卡特政府對台當局下達了《六點要求》,指令其終止與民用核能研究無關的開發活動,停止重水堆運轉,並在關鍵設施安裝美方人員直接掌握的監控設備,台灣方面的第一次核武研發闖關失敗。

1982年8月17日,中美《八一七公報》發表當天,蔣經國任命台軍“參謀總長”郝伯村兼任中山科學院院長,在美方高技術武器可能“斷供”的形勢下,加速自主研發,核武器研製也悄然重啓,郝伯村提出,核計劃的發展目標是衝刺到核門檻的最後階段,以備日後一旦有需要,能夠在三到六個月內製造出實戰化核彈。

在中斷五年後,台灣方面再一次開始核武開發的闖關,除了中山科學院核能研究所原班人馬外,還與在美國的一位C姓華裔教授搭上了線,利用其人脈在加州理工大學的超級計算機上進行核爆理論試算,大大加快的研究進度。

1985年,中山科學院在九鵬基地完成首次代用材料爆轟試驗,1987年,以鈈239為材料的900公斤級核航彈完成詳細設計,截至1988年,台灣方面已經掌握了五十多公斤武器級鈈庫存,根據美方事後邀請其項目參與人員所作的對比評估,台核彈研發進度已經顯著領先於當時“調門”最高的伊拉克。

就在萬事俱備,只欠臨門一腳的時刻,“美國友人”又一次出手了,1988年1月,中山科學院核能研究所副所長張憲義上校突然失蹤,直到幾日後“美國在台協會”代表上門問罪,台灣方面才知道,張憲義已經使用CIA提供的假護照出逃美國,並將台核武計劃機密和盤托出。

這一次,美方對踩到“紅線”的台灣釜底抽薪,拿出了一份“毫無談判餘地”的協議,直接要求拆除重水反應堆,剝離了其核材料生產能力,並勒令台方交出相關研究資料,對張憲義事件的進一步調查也被叫停,顯然美方不希望其他佈置的“線人”暴露。

無論得意時作棋子,還是失意時成棄子,依附於美國的本質決定了台灣追求“戰略自主”是不切實際的幻想,對於過河卒子不符合自身意圖的亂動,特別是在核武器這一戰略領域的自作主張,美國的出手並不會比對敵人温柔多少。

被狠狠敲打的台灣方面,只能發揚“我待美國如初戀”的樂觀精神,端正態度,下不為例,正如台灣核武計劃另一位深喉賀立維所感嘆的:“我們靠美國的日子還長得很”。

03

聖河源頭的核污染

事實上,早在宋美齡赴美遊説,主動表決心之前,美國人已經相當嚴肅地討論過對大陸核能力的外科手術式打擊。

1964年4月,美國國務院顧問羅伯特·約翰遜提交了一份名為《對中共核設施直接行動之評估》的報告,彙總整理並逐項分析了當時出現的四種打擊方案:

1,由美國空軍直接執行大規模空襲

2,由國民黨空軍進行空襲

3,使用在大陸的潛伏人員進行破壞

4,空投100人左右的國民黨軍特遣隊進行破壞

空襲方案,以及其後的遠程導彈打擊方案,由於必須動用美國戰略武器,在得不到蘇聯默許乃至配合的情況下缺乏可行性,美方為此專門向蘇聯駐美大使多勃雷寧試探口風,多勃雷寧未予理睬。

佈置在大陸的潛伏人員在一波波社會運動的洗刷下,如過街老鼠,根本不具備直接行動能力,很自然的,第四種方案—空投國軍特種部隊脱穎而出,其後得到美方的“認真考慮”(have been receiving serious analysis),根據評估,這樣的行動可以將大陸核武器開發進度拖慢四到五年時間,但仍然無法實現永久性阻止大陸掌握核武器的目標。

在對北越動武箭在弦上的關頭,不欲引發台海危機,威脅對越作戰後方基地的約翰遜政府,最終放棄了對中國核設施的直接打擊方案。

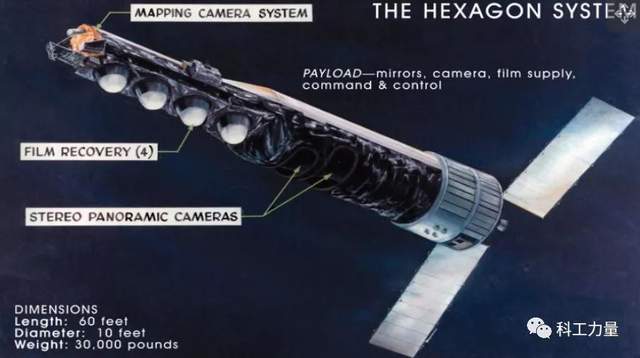

直接動武不具可行性,而1964年的首次核試驗後,中國人又相繼在1966年完成原子彈、彈道導彈兩彈結合實驗,1967年掌握氫彈技術,這種前所未見的技術突破速度,使美國方面大感意外,對“外科手術”式打擊更加沒有把握。深感對中國核計劃瞭解不足的美國人,轉而將重點放在情報收集,對大陸核設施腦洞大開的技術偵察嘗試開始了。

1965年,在印度方面默許下,中央情報局組建的登山特遣隊從南麓向喜馬拉雅山脈楠達德維峯發起衝擊,他們的任務是在峯頂安裝一座大型無人偵察站,居高臨下俯瞰千里之外的羅布泊核武器基地,收集相關光學和微波情報,無人偵察站採用當時最先進的,為大型偵察衞星研製的核電池供能,理論上可以連續工作數十年。

在阿拉斯加麥金利峯集中特訓過的中情局專家,第一次衝頂中遭遇暴風雪,無奈撤離,包括核動力電池在內的關鍵設備留在了楠達德維前進營地,等待來年合適季節一鼓作氣完成任務。

1966年4月,特遣隊第二次衝擊楠達德維峯,抵達半山腰的前進營地時,對任務自信滿滿的隊員們傻眼了,雪崩已經摧毀了前進營地,席捲着包括核電池在內物資跌進了山腳下的冰川,而楠達德維冰川,是印度聖河—恆河水系的發源地。

由於雪崩的土方量過大,核電池已無法回收,深諳闖禍處理流程的中情局不動聲色,沒有讓印度朋友被這個壞消息打擾,而是默默轉移目標,選擇在楠達德維峯東南方的楠達果德峯安裝新的無人監測站,動力裝置則悄然從核電池換成了常規電池。

時至今日,這顆失落的鈈238核電池仍然靜靜沉睡在楠達德維冰川內,隨時可能向恆河水中添加一種新的污染物。

04

奇龍行動

楠達果德的偵察站運行了兩年時間,效果只能説差強人意,美國人需要在更近的距離偵察大陸核武計劃進展。

正對“反攻大陸”躍躍欲試的國軍如願以償得到了為美國朋友火中取栗的機會。

1967年5月7日凌晨,黑貓中隊少校飛行員莊人亮駕駛着U-2偵察機,從泰國曼谷附近的塔裏克空軍基地起飛,目標—羅布泊。

四個多小時後,U-2飛抵羅布泊試驗場區域,投下了兩枚細長的小型探測器,探測器在300米高度自動切斷了降落傘,依靠自由落體的速度深深插入戈壁灘,露在地表的尾部展開電池板,由太陽能供電的地震與大氣監測裝置啓動工作,在設備工作週期內,一旦羅布泊開展核試驗,相關數據就會被收集並回傳在台灣的接收站。

探測器外殼用簡體字寫着“科學院,請勿動”六個大字,用以迷惑巡邏人員。

當天中午,莊人亮無驚無險地返航塔裏克基地,新的偵察航線及空投探測器可行性得到了證實,備受鼓舞的中情局開始了更“正式”的大行動,代號奇龍(Magic Dragon)行動。

在內華達州拉斯維加斯附近一個以“51區”聞名的秘密基地,27名國民黨空軍黑蝙蝠中隊空勤人員接受了長達九個月的特殊訓練,熟悉中情局提供的C130運輸機操作,以及各種戈壁高原地形生存技能。

1969年5月17日,他們駕駛着一架經過特殊改裝,抹掉了所有標識的C130運輸機,從塔裏克基地起飛,全程超低空飛行進入大陸,在羅布泊基地投放了兩枚大型探測器,探測器着陸後,按照程序銷燬了傘降裝置,外殼依然標註中國科學院字樣,迷惑發現者。

這兩枚探測器其後工作正常,連續運轉了半年多時間。

除了請國軍朋友赴湯蹈火,同一時期,為了偵察中國大陸核導進展,美國還出現了無人機研製的第一個高潮,在財大氣粗的軍方主導下,從速度高達3馬赫的D21高空高速無人機,到隱身先驅Ryan-154大型長航時無人機,各種技術方向上都做了相當深入的探索。

就在今年夏天,中情局還剛剛解密了一個名為阿奎琳(aquiline)的項目,用模仿老鷹外觀的小型無人機低空滲透大陸,在目標區域投放傳感器。

諷刺的是,美國人費盡周折蒐集到的珍貴情報,證明了大陸的核導能力已經無法阻攔,成為一個“既成事實”,這反而使美國人不得不冷靜了下來,華盛頓政策圈對中美關係出現了更為現實主義的呼聲。

1971年夏,基辛格秘密訪問中國,在與周恩來的談話中,開門見山地表白心跡,聲明美國不支持台灣獨立的立場,對大陸的偵察與滲透飛行,也在這次訪問後實質性叫停,以釋放友善信號,當然,此時美國也有了更安全高效的情報收集手段,那就是偵察衞星。

05

一千粒沙

核技術從零到一的突破並非一勞永逸,儘管不得不正視和承認中國的“核俱樂部”成員資格,然而對這個新生的東方古國,美國人從未放下過戒備和試探,中美建交儘管使美國對華的技術情報偵察在形式上不再那麼激進,但也給美國提供了打開“黑盒子”,通過發展人力情報網絡從內部瞭解中國核計劃、乃至能夠對其進程施加影響的可能性。

按照美國人的設想,“接觸"將使剛剛從“竹幕”後來到西方世界的中國人被震撼,被折服,對美國的強大實力、富足生活,以及背後的意識形態產生強烈的認同與嚮往,美國情報部門將很容易影響和發展一批“內線”,中國的核工業與核武庫將沒有秘密可言,一如中情局輕鬆策反張憲義的經典案例。

以對國民黨政權予取予求的太上皇經驗為參照,美國人極大低估了新中國核導研製集體中形成的那種獻身精神和凝聚力。

二十多年裏,中情局、聯邦調查局等機構採用各種方式試圖打探中國核計劃面貌,結果卻彷彿陷入流沙,美國人的每一次“斬獲”似乎總是伴隨着更大的謎團和損失,以至於當時FBI的主要涉華技術情報負責人保羅·摩爾(Paul Moore)發明了“一千粒沙子”的理論來描述這種美國人從未體驗過的東方情報工作風格:

如果以一個沙灘作為偵察對象,俄國人會趁夜開來一艘潛艇,送特工上岸收集幾桶沙子帶回莫斯科,美國人會用高科技多光譜衞星蒐集這片沙灘的數據進行分析,而中國人,則會從一千個到訪此地的遊客身上各撿回一粒沙子,再用這些沙粒拼出沙灘的整體面貌,日積月累,中國人對這片沙灘的瞭解反而比任何人都要深刻。

於是我們就看到了一種十分有趣的現象,在中美建交後的核物理領域學術交流中,中國人總是更為開放的那方,美國學者幾乎到訪過所有中國核技術研究設施,甚至在1990年受邀訪問過馬蘭核試驗基地,下到羅布泊地下試驗平洞參觀,這是中國學者在美國所不可能得到的待遇,然而美國人卻總是覺得自己“吃了大虧”,當然,美國人也並非無病呻吟。

1995年,一位身份至今仍未公開的中國“變節者”闖入中情局曼谷情報站,聲稱自己手中有大量中國核技術機密,想要以此換取美國人庇護,認為中了大獎的中情局專家,在檢查這些資料時大吃一驚,其中竟然有美國當時最先進的W88核彈某些部件精確幾何數據。經過包括測謊在內的反覆調查,中情局最終認為這是中國方面主動放出的誘餌,以此向美國人釋放中國已掌握第二代核武器技術的威懾信號。

偷雞不成反蝕米,美國人的鬱悶可想而知,事實上,美國人對於在雙方學術交流中的“自我保護”不可謂不盡心,聯邦調查局自中美建交之初,就開啓了名為獵虎(Tiger Trap)的核技術領域反間諜項目,監視收集所謂的“中國間諜”竊取美國核武器情報線索,但凡和中國有一絲聯繫,從華裔科學家,到曾經赴華交流的學者,都逃不過嚴密的監聽偵察和反覆盤問,FBI特工還以使館法律參贊、神職人員、美國國務院僱員、使館安全檢查員等身份為掩護,來華活動。

然而從獵虎,到套虎(Tiger Springe),再到無聲副歌(Silent Chorus),聯邦調查局反間諜部門持續二十餘年試圖破獲所謂“中國間諜”的專案,幾乎都以語焉不詳、捕風捉影的模糊指控而告終。全美媒體機器動員造勢,曠日持久、沸沸揚揚、被作為“典型案例”的李文和一案,僅能證實一項微不足道的違規指控,最終以美國聯邦政府和五大媒體向李文和支付160萬美元名譽損害賠償草草收場。

1984年12月,羅布泊試驗場,這裏即將上演決定中國新一代核武器發展成敗的關鍵一役—中子彈原理驗證彈試驗。

壓力空前的試驗前討論會上,兩位科學家,陳能寬和于敏,情不自禁地你一句我一句背誦起《後出師表》,于敏一口氣背到了最後:“凡事如是,難可逆見。臣鞠躬盡瘁,死而後已;至於成敗利鈍,非臣之明所能逆睹也。”

“鞠躬盡瘁,死而後已”。

中國人的這種情懷,是這個國家、這個隊伍能夠在核技術上持續突破的重要原因,而這種超乎尋常的奉獻精神,恰恰超出了美國人日常經驗所能理解的範疇,於是只能歸結為某種佈局深遠、手段隱秘的間諜活動結果,美國人為了“抓內奸”忙作一團的時候,中國人則在抓緊最後不多的時間窗口,竭盡全力攻克和掌握新一代核武器技術。

1945年7月16日,美國進行了人類歷史上第一次原子彈試驗。

1996年7月29日,鄧稼先逝世十週年紀念日,中國進行了最後一次核試驗,圓滿完成了鄧稼先、于敏等人提出的加快核武器研製相關規劃和預定試驗任務,確保了中國核威懾的有效性。

這也是“核俱樂部”五大國,美俄中法英,迄今為止最後一次核試驗,6個星期後,聯合國大會通過了《全面禁止核試驗條約》。

06

“中國人總是被他們之中最勇敢的人保護的很好”

同為有着悠久輝煌歷史和近代屈辱記憶,渴望着復興的古老國度,為什麼新中國與伊朗的核技術發展有着如此不同的遭遇?

這一切或許在兩個國家的革命中就已經註定。

1948年,曾參與曼哈頓計劃的核物理學家,費米助手寒春(Joan Hinton)來到延安,被這裏“換了人間”的社會面貌所深深吸引,從此紮根中國,投身農業農村工作,直至去世。

中國革命及其後的社會主義改造,以一種空前的深度和廣度,對中國傳統社會進行了一次毫不妥協、綱領明確、極為徹底的“深翻”,而宗教階層“牽頭”下的伊朗伊斯蘭革命,更類似於上層建築積木的再拼裝,對社會的動員和改造從未達到過中國革命的深度。宗教階層不同人物和派別彙集、反映了農村地主、城市中產、巴扎商人、職業軍官團等形形色色小共同體的利益,為包容平衡這些利益,上層建築就不可避免地疊牀架屋、鬆鬆垮垮,既無法動員和汲取社會的全部潛力推進現代化,也難以將已有的能量充分聚焦在最重大緊迫的事項上。

伊朗的核技術發展正是這種上層建築侷限性的折射,依靠一兩個派別支持,由幾個“精選”的合格科學家秘密實施,沒有工業體系支撐,被滲透得千瘡百孔,還隨時可能作為籌碼被交易的核計劃,猶如水泥地擺着的一株盆景,能夠落地生根反而是不可思議的奇蹟。

在中文網絡上,流傳着一段蘇聯解體後的小故事,俄羅斯高官詢問黑海造船廠廠長,有無可能將船體已基本完工的瓦良格號航母完成建造?時任廠長馬卡洛夫悲從中來,以一段著名的發言打消了俄羅斯貴賓的幻想,“我需要蘇聯、黨中央、國家計委、完整的軍工體系和九個相關部委”。

套用馬卡洛夫的這句總結,對於有抱負突破封鎖,掌握核技術,“挺直腰桿子”的後發國家而言,她們需要的可能也是“一個被喚醒的社會、一支先鋒隊、堅強的貫徹意志、完整的工業能力”,除此之外,別無投機取巧的捷徑。

謹祝苦難的波斯民族好運。