瑞典終於承認抗疫失敗,德媒:小過失而已_風聞

乌鸦校尉-乌鸦校尉官方账号-2020-12-31 07:37

前些日子,瑞典國王卡爾十六世·古斯塔夫發表了聖誕節講話。在講話中,他把2020年形容為可怕的一年,因為在這一年,瑞典因為新冠死去了很多人。

在講話中他提到:

“我相信我們失敗了。我們有很多人死了,這太可怕了。這是我們大家一起經受的苦難。

瑞典人民在困難的條件下遭受了巨大的痛苦。您可以想見所有無法向已故家庭成員説再見的人,這是何等沉重而痛苦的經歷。”

在2020年即將結束之時,瑞典終於承認,自己的羣體免疫政策失敗了。

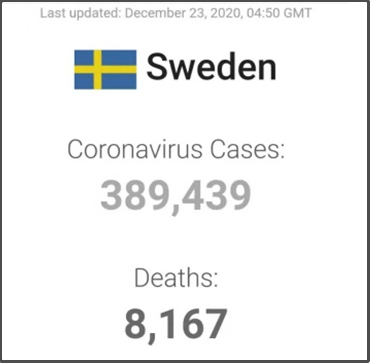

截止到12月23日,瑞典累計確診病例389439例,死亡8167例。

眾所周知,在疫情爆發後,作為極少數“官宣”採取無疫苗狀態下“羣體免疫”措施的國家,瑞典對於疫情采取了放任自流的態度,既不強制戴口罩,也不關閉酒吧等娛樂場所。

在過去的一個月中,瑞典新增死亡病例1700例,而隔壁的芬蘭和挪威同期只新增了100例。

相比之下,瑞典的的情況不可謂不嚴重。

即便是開始認識到之前的“錯誤”,近一週以來瑞典仍然很難抑制疫情“上揚”的勢頭,現在確診數字已經突破42萬……

但是,人家瑞典這邊正忙着自我反省,倒是旁邊的德國立刻跳出來,忙着幫人家“洗白”,可謂那啥不急那啥急。

在德媒“德國之聲”的報道里,硬是把瑞典抗疫不力形容成了一個**“小過失”**。

烏鴉去看了一眼德國的數據,截至12月23日15時31分,德國新冠肺炎累計確診1570371例,死亡28096例。

你別説,對人家來説,瑞典可能還真就是個“小過失”。

並且德媒秉承着自己人的命不是命,中國人的命才是命的原則,自家的事兒完全不管,隔三差五質疑中國的數據。

比如**《明鏡週刊》**,就多次指責中國瞞報新冠疫情,還説中國串通了世衞組織,所以才讓病毒感染了全世界。

**“德國之聲”**更是直接給我們扣上了“新聞不自由,欺騙全世界”的帽子,説世界感染如此嚴重,都是我們的責任。

“人權”和“自由”,是西方媒體的永恆的話題。

就拿封城來説,**《紐約時報》**在報道時,中國封城就是侵犯自由沒有人權,

結果僅僅隔了二十分鐘,它又再度發文,説意大利封城就是英雄的舉措,為了保護歐洲,冒了極大的風險;

他們讓自己國家的老人簽訂“放棄急救同意書”,就算再危險也別叫救護車,

而我們這邊建個方艙醫院收治病人,結果都能成了新世紀的“奧斯維辛”。

也難怪網友紛紛稱他們是馳名“雙標”。

其實,西方媒體的雙標在我們眼裏,早已是司空見慣,沒什麼稀奇。不管什麼大事小事,對待我們和對待自己一定是雙重標準。

比如在國防方面,路透社就刊登過這樣一篇文章,作者認為我們的十四五是在全面加強軍隊訓練,擺明了是要打仗。

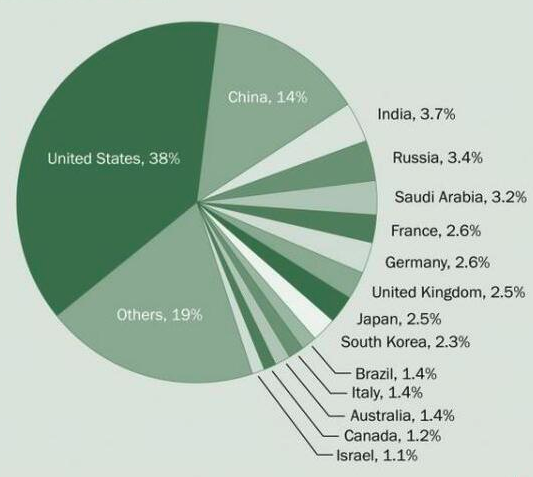

要知道,美國作為世界頭號軍事強國,其軍費支出遠超其他國家。2019年,美國的軍費比上年增長5.3%,為7320億美元,佔世界軍費總量的38%。

而中國只有2610億美元,也就佔了美國的三分之一。

一些大國的國防支出,一般來説都是在GDP的3%以上,而中國只佔到了2%。

均攤到每個人身上,中國一個人大概是800多元,美國則有足足12800元。

要不是刊登在外媒,我還以為這是中國國防部在申請增加軍費……

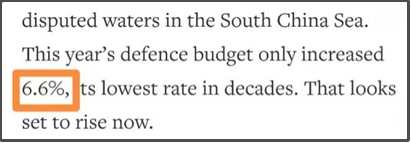

不過這個作者後面好像又給了自己一巴掌……在同一段落中,他又承認中國國防支出僅增長6.6%且為近十年最低。

我變強可以,你變強不行。

又或者是在政治方面。

去年,香港一波又一波暴亂不斷上演。而看熱鬧不嫌事大的西方國家要麼就説着“美麗的風景線”,要麼就指責香港警察,説“應禁止警察使用暴力”,“香港警察加強使用武力並將示威者定性為暴力罪犯令人震驚”。

然而沒多久,美國也有了大騷亂,按他們自己説過的詞兒,這真真是**“美麗的5A風景區”**。

美國出動多種執法部隊來平亂,31個州和華盛頓特區出動了超過3萬的國民警衞隊軍人來支援警察。

這場騷亂持續了十天,他們逮捕了上萬人。合着香港警察拿槍就給你嚇一跳,對自家老百姓倒是挺狠的。

不得不再次讓人感慨,在他們心中,中國人的命才是命,他們自己的不是。

還有援非。

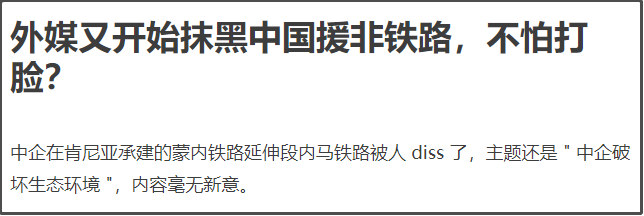

我們幫助非洲建鐵路,外媒提起來就是“破壞生態環境”,“大象被火車撞死了”;

結果歐美人到了非洲開藥廠,還拿當地人做試驗,在他們的嘴裏就成了“人道主義”。

多少年來,西方國家一直給自己貼着“自由、公平、公正”的標籤,但他們做的每一件事都雙標至極:

自己在中東燃起戰火,而我們的一帶一路就是“新殖民主義”;

自己天天讓學校的孩子對着念效忠誓詞,我們的愛國主義教育就是“洗腦控制”;

自己搞出了稜鏡門,卻栽贓説我們的企業想要“竊取”它們的機密“走後門”……

由此可見,無論是在政治國防領域,還是經濟文化領域,西方國家都會對和自己不同的國家,尤其是發展中國家採取“雙重標準”對待。

在他們的眼中,這個世界上只有兩種人,一種是他們的盟友,一種是他們的敵人,絕對的二元論調,沒有第三種人。

他們就是宇宙的中心,世界的盡頭,所有的事兒都得順着他們的意思來。同樣的事情發生在自己家和發生在別人家,一個能説成白的,另一個絕對是黑的。

民主的雙標,怎麼能叫雙標呢?

只是他們雙標的樣子不免讓人疑惑:你們不是號稱自己品德高尚,博愛大方嗎,咋搞起雙標的時候一點兒負罪感都沒有呢?

這個問題的答案,或許可以在**《西方國際關係理論經典導讀》**一書中找到。

這本書其實是一個合集,收錄了很多西方學者的文章。

其中很多人,都比較信奉政治現實主義,比如被稱為“政治現實主義之父”的英國人愛德華·卡爾,又或者是來自德國的芝加哥大學教授漢斯·摩根索。

他們的觀點出奇一致,那就是道德是虛無縹緲的,國家之間不存在真正的道德。只要能維護自身的利益,道德就是用來達成利益的幌子和工具。

連道德都不要,雙標算個啥?

而這種缺乏道德,只愛雙標的做法,是受到他們宗教思維和殖民情結的影響。

最典型的例子,就是十字軍東征。

1095年的冬天,羅馬教皇烏爾班二世一聲令下,號召民眾“收復”被阿拉伯人佔領的耶路撒冷。

儘管打着收復的名義,但穆斯林佔領耶路撒冷已經是公元638年的事了,四百年後再來説“收復”,怎麼想都有些勉強。

但狂熱的基督教徒們不在乎這些。在他們的心中,耶路撒冷就是應該屬於他們的聖地。更何況,如果打贏了回來,他們就會擁有更多的財富,在教會中擁有更高的地位。

於是,無論是貧苦的農民還是落魄的商人,又或者是身經百戰的“騎士”,他們組成了軍隊,並在胸前畫下了代表宗教的十字,就這樣出發了。

1099年的春天,這支十字軍在經歷了跋山涉水和一系列的戰鬥後,終於抵達了耶路撒冷城下。

許多士兵欣喜若狂撫摸着城牆,因為在他們心中,這既是聖城,也是自己今後的財富。

在經歷了四個月的圍城戰後,耶路撒冷淪陷了。

當十字軍進入之後,他們並沒有自己宣傳的那麼神聖,而是開始了十分殘忍的大屠殺。

他們中有的人唸誦着《聖經》,展示着**“神對異教徒的寬恕”,許諾不讓穆斯林們流血,於是將這些“異教徒”活埋**。

有的人則是開始放肆殺戮猶太人和穆斯林,甚至還強迫倖存者幫忙一起清理屍體,再把倖存者殺個乾淨。

這場大屠殺,持續了一個多星期。

十字軍的一個首領戈弗雷,曾給教皇寫了一封信,信中説道:

“我們成功收復了耶路撒冷,並且屠殺了城中的異教徒。我騎馬走在街道上,鮮血把馬的膝蓋都染紅了。”

“如果你不皈依我的宗教,那麼你就是異教徒。”異教徒在他們的心裏,是不能算人的。

在他們心中,所謂的文明,就是基督教的文明;只有信奉基督教的生命,才是真正的生命。

至於有沒有例外?也有。就拿美國來説,不是你信奉和我一樣的教派,就能和我一樣成為人上人。

美國在立國時,就形成了一個理論,“天定命運”,意思是説美國人各個都註定是建立完美社會的“上帝的選民”。

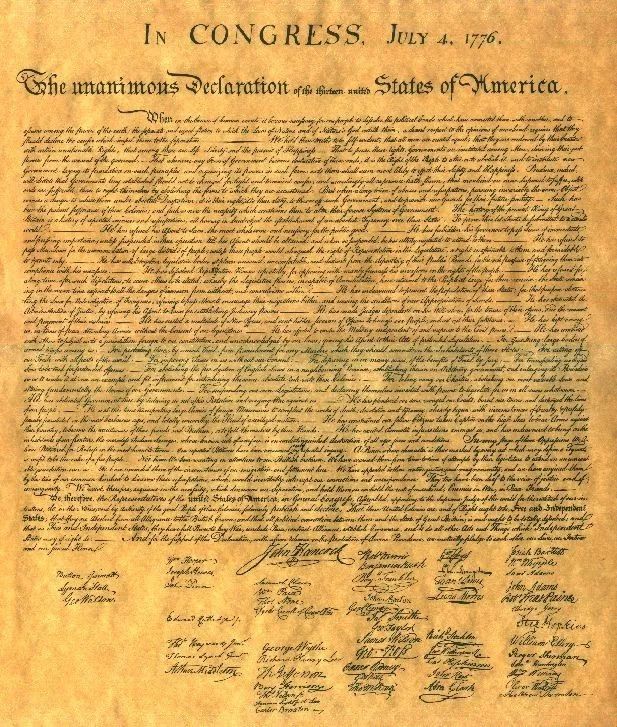

1776年7月4日,美利堅合眾國宣告誕生。在《獨立宣言》中,開國元勳們鄭重宣佈:“人是生而平等的,他們被造物主賦予某些不可剝奪的權利,其中包括生存權、自由權和追求幸福的權利。”

然而,這種自由平等的權利,是給白人的獨家限定,黑人無法擁有。

因為黑人太弱小,黑人是奴隸。所以哪怕你是個信奉基督教的黑人,也不能被當作是真正的人。

當然,黑人不是人這句話,並沒有明目張膽寫在聯邦憲法裏,聯邦憲法也沒有提及“奴隸制”的字眼,但卻承認了奴隸制的合法地位。

直到南北戰爭前,“黑人不是公民”才被光明正大拿出來當做了法院判決的證據。

19世紀60年代,有一個叫司各特的黑奴,和他的主人一起,在自由州居住了4年。

後來他回到密蘇里州,他的主人死去,於是他又被賣給了別人,當成黑奴對待。但按照規定,他已經是自由身了。

所以他就在密蘇里州的聯邦法庭控告他的新主人,要求恢復自由。結果初審明明獲勝,卻又被法院駁回了。

於是官司打到了最高法院,法院1857年做出了裁決。

判決書稱,自美國開國以來,黑人一直是低等階級,奴隸和奴隸的後代,都不是聯邦的公民,沒有公民權利。如果個別州解放,或者給予公民權利,那也是那個州以內的事情。

奴隸是主人的私產,是受聯邦憲法保護的,政府不能剝奪私人的資產權。

總之就是一句話,只要你一天是黑奴,別管你去過哪兒,你永遠都是黑奴。

人種劃分這件事,其實是純粹的西方視角。他們認為自己是高貴的,聖潔的,代表着文明和智慧,再加上本身膚色又淺,所以叫自己白種人。

而黑色在他們心中,象徵着污穢和野蠻,而且黑人又太弱小,就成了黑種人,成了他們的奴隸。

但實際上,白人和黑人之間的人種差異,可能還比不上華南虎和東北虎。

他們對人種的判斷標準其實不單單是基於膚色,而是你越富有、越強大,在他們心裏,你的人種就越白,這就是典型的殖民心理。

1516年,葡萄牙派來一位使者,名叫皮列士,他是葡萄牙派往中國的第一位使者。

他寫下了一本名為**《東方誌》**的書。在書中他記錄了從非洲東海岸到中國、日本沿線的人情風貌和歷史經濟。

在書中他提到,中國人“像我們一樣白”,中國女人是“像我們一樣的白人”。

持有這種觀點的不止他一個人。

1613年,一個叫曾德昭的葡萄牙人來中國傳教,返回歐洲時寫了一本**《大中國志》**,書中説:

“中國人和我們歐洲人一樣是白的,但是在熱帶的廣州附近,他們的膚色稍微有點褐色,特別大陸附近島嶼居民亦是如此,除了廣東省的中國人有點褐色皮膚以外,其餘省份的人都是白色,和歐洲人的白色沒有什麼兩樣,而且越是往北走,中國人的皮膚就越白。”

中國人和歐洲人長得一模一樣嗎?那是不可能的。但為啥當時他們心裏我們就是白人?那是因為我們比他們強。

而到了後來,近代中國國力衰弱,自然也就“不配”是白人,成了黃種人。

殖民情節根深蒂固。

還有宗教思維。

16世紀時,由於傳教士的不懈努力,許多日本人開始信仰基督教,所以日本人在西方人的眼中,變成了比中國人更白的人。

到後來,1614年,日本開始禁止基督教,並且將傳教士驅逐出日本,再加上1635年日本開始閉關鎖國,所以日本人又不白了。

連明擺着的膚色都可以變來變去,雙標又怎麼了?

現在,人類歷史上首次出現了一個國家,既不是宗教國家,也不是西方國家想要的那種絕對盟友。

從崛起到復興,從大到強,一步又一步,也就使得他們對待我們格外雙標。

又或者換句話,對沒有道德觀的人和國家來説,世界上根本就沒有雙標的概念,只有一種標準,那就是自己的利益。

在被問到如何看待西方的雙標時,張維為這樣説道:

“不要理睬它了,把他們留在黑暗中吧。”

當我們實力弱小時,這種雙標會讓我們覺得憤怒;

當我們實力相當時,這種雙標會讓我們覺得噁心;

當我們實力強大時,這種雙標只會讓我們覺得可笑。