伍麥葉的熏籠精:刺殺蘇萊曼尼,美國這事兒幹得太沒文化!

【文/觀察者網專欄作者 伍麥葉的熏籠精】

卡西姆·蘇萊曼尼將軍遭暗殺——或者説定點清除,斬首,whatever——,作為百無一用的書生,我自然不會天真到進行道德譴責。不過,幾天下來,我倒形成了一種意見,那就是搞政治的人還是要有點文化,讀讀書,包括多多少少了解一些對手的文化。

因為想學波斯語,對西亞感興趣,這幾年形成了去伊朗媒體網頁閒逛的習慣,不知不覺就熟悉了蘇萊曼尼少將的形象,包括他手上的那顆大紅玉髓戒指。所以兀然得知蘇將軍遇害的消息,尤其是看到斷手上戒指猶在的照片,我的心被撞了一下,有那麼片刻沉甸甸的。

蘇萊曼尼手上的戒指是他的標誌之一,被轟炸身亡後網絡上有一張戴着這枚戒指的斷手照片廣為傳播

但是接下來,我慢慢感受到這個事件的嚴重後果,那就是對伊朗人和什葉派來説,蘇將軍的死並不是一個孤立事件,而是激發起了他們的歷史記憶,激發起了他們受傷和受難的心結。

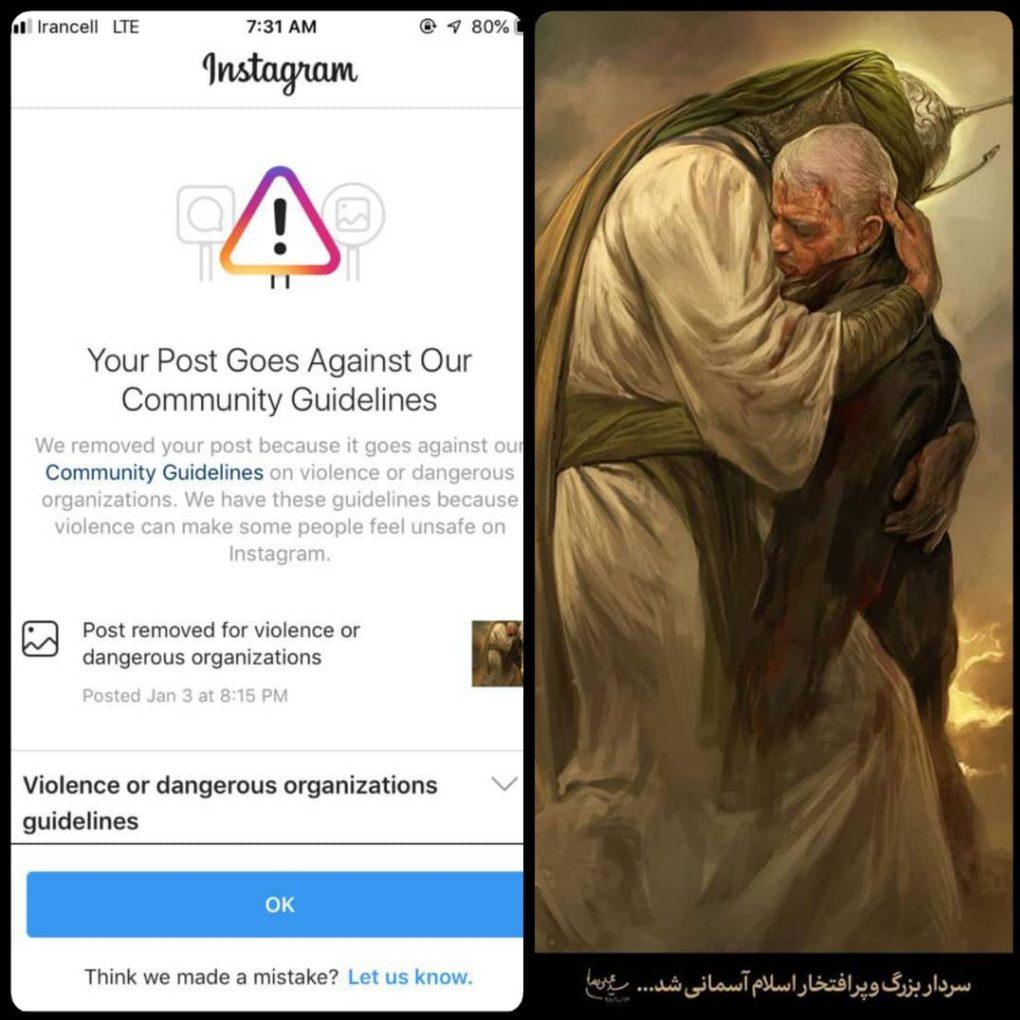

1月8日法爾斯通訊社官方網頁上登了一篇長文,指責西方社交網絡封禁相關蘇將軍的發言和圖片,舉出的一張被禁圖片,視覺效果相當強烈:死去的蘇將軍雙眼緊閉,毫無生氣,帶着血污,被一個偉岸的形象緊緊摟抱住。那形象戴着武士頭盔,但身上沒有盔甲,也沒有武器,僅僅一襲染血的傳統白布袍。看不到這位古代武士的臉,但他姿態悲愴。

這張收回作品被西方社交網絡以“違反社區規定,宣揚暴力危險”而刪除

連我這個不過是稍微留心那邊文化的人都馬上意會到,這個形象是阿里。

很多人可能對阿里只有最簡單的概念:先知穆罕默德(以下簡稱“穆聖”)的堂弟、穆聖女兒法蒂瑪的丈夫,四大正統哈里發之一。但是實際上,四大哈里發的事蹟在後世不斷得到豐富,經過各種文學藝術形式的潤色,在民間故事中都是活靈活現的形象,而且各有特色。阿里的形象是完美和高潔,並且充滿悲劇性。而特別讓人將之與蘇將軍之死發生聯想的事情是,阿里是被刺殺的。

在伊斯蘭教初創的過程中,阿里是重要人物之一,而且勇猛善戰,但是缺乏政客的兇悍和狡詐。於是在穆聖去世以後,他際遇坎坷:先是遭遇套路,沒能成為繼任領導人,據説後來為了維護新生社團的團結放棄競爭,以此終結分裂的危險。隨後,他一直採取合作和忍耐的態度,直到被選任為第四任哈里發,即使如此,也仍然對政敵寬大為上。

阿里最失策的行為之一,就是在與穆阿維葉(伍麥葉王朝的開國者)之間決戰時,本來自己這方已經佔了上風,結果對方狡詐地使出了絕招,用槍挑起《古蘭經》,要求“依經裁決”,而阿里為了遵從教義,居然同意了,從此徹底陷入被動。公元661年,在與穆阿維葉展開決戰的前夕,他在庫法被刺身亡。

如果從政治的角度來衡量,阿里做事不夠決絕,所謂“缺乏狼性”。但在後世,這些特點卻成了一筆精神遺產,什葉派發展起來之後,將阿里視為理想的楷模,照亮正道的光芒。一方面,什葉派教義將他的意義越提越高,另一面,各種形式的文藝創作則將他塑造成一個至美的形象,一個高尚而完美的騎士,“他已成為穆斯林高貴和豪俠的典型人物,成為阿拉伯傳説裏的蘇萊曼(所羅門),有數不清的詩歌、格言、訓誨和軼事,環繞着他的大名而結實累累”,“整個伊斯蘭教世界,都認為阿里是英明的,是英勇的”(希提《阿拉伯通史》上冊166-167頁)。

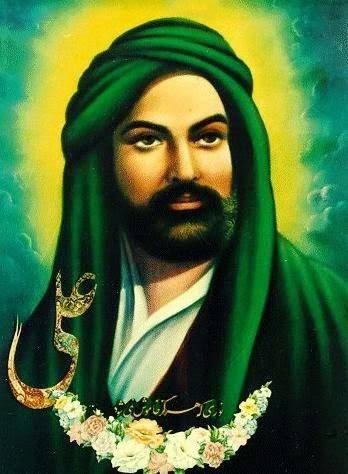

另外,還有一個情況讓阿里更加容易深入人心。按照教義,絕對不可以在任何藝術形式中呈現穆聖的面容,但對阿里可沒有這個規定。因此,阿里是“看得見的”,是以五官生動的模樣投射到信仰者的心田裏。我和閨友們一起到伊朗遊玩,在設拉子,去相關的旅行社辦公室小坐,轉頭看到房門上掛着一幅畫,一位穿戴傳統巾袍的英俊青年的肖像。我忍不住好奇,問接待我們的姑娘:“畫像中是誰?”那位設拉子姑娘回答:“阿里。”

現代伊斯蘭畫像中的阿里形象

這樣一個美好的形象,一生受屈,始終忍耐,最終被刺殺身亡,顯然充滿悲劇性的魅力,很容易引發心理共鳴。偏偏蘇萊曼尼將軍有着標準的優秀軍人形象,他遇害之後,很多中國網友第一次看到他的樣子,都對其“顏值”發生好感,如我一位好友總結,“看面相還有氣質就是個嚴肅威武俊朗的武官”、“眼神很硬漢”。這樣一位征戰多年的軍人,在當地赫赫有名的勇將,沒有戰死沙場,卻遭遇埋伏、亡於襲擊,遇害現場又那樣暴力、那樣慘烈,我國網友可能難免感嘆“自古名將如美人,不許人間見白頭”,在他的同胞那裏,可就不是嘆息了,而是回憶,回憶起歷史中種種的悲劇時刻,尤其是“高貴騎士”當初的遇害,撫今憶昔,悲憤交加。

實際上,事發之後,伊拉克卡爾巴拉的人們為蘇將軍舉行了抬棺遊行,看到這則消息,我就開始意識到事情鬧大了。須知,卡爾巴拉的意義可不一般。公元680年,穆阿維葉去世,把哈里發之位傳給他的兒子葉齊德,但伊拉克的阿里派決心擁戴阿里的次子侯賽因,再三懇求他前往庫法一同舉事反對“暴君的兒子”,於是侯賽因帶着約二百位追隨者以及家人啓程,在距離庫法不遠的卡爾巴拉被葉齊德派來的軍隊圍困住。儘管雙方實力懸殊,侯賽因仍然帶着手下鏖戰多天,最終在斷水三日的情況下幾乎全體戰死,法蒂瑪和阿里這一脈的穆聖重孫也大多於此遇害。

在記載中,侯賽因全身是傷地戰鬥到了最後一刻,既壯烈又苦難。後世的什葉派認為,侯賽因啓程之前已然預見到這一註定的結局,但依然慷慨赴義,是通過自我犧牲來滌盪塵世,是殉道。因此,卡爾巴拉變成了什葉派的聖城,每年都要舉行一次對侯賽因的追悼活動,吸引着全世界包括伊朗的什葉派信徒前來參與,就在不久前,“卡爾巴拉朝聖”剛剛列入聯合國教科文組織的世界非物質文化遺產名錄。

“聖城”卡爾巴拉

侯賽因的殉難讓什葉派擁有一種特別的苦難體驗,外人很難想象得到。貝·布托在回憶錄《東方的女兒》中談過,她的母親出身於伊朗富商家庭,信仰什葉派,所以,在回曆正月,為悼念侯賽因在卡爾巴拉的殉難,她會穿上一身黑袍,跟着母親與其他婦女一起參加什葉派的宗教儀式。所見所聞讓她印象深刻:“我的眼睛片刻不離講演者,她聲情並茂地再現着侯賽因伊瑪目和一小隊跟隨者遭遇不幸的悲劇時刻。”“‘聽,襁褓裏的嬰兒哭着喊着要水喝呢!’講演者喚起了人們的同情,‘想象一下母親聽到孩子哭聲的心情吧!瞧,那個英俊的男子跳上馬找水去了,他終於來在河邊,跳下馬,彎下身。看!看!敵人來了,正用利劍砍刺他們……’講演者逼真的講演感人肺腑,婦女們聽了之後都悲痛欲絕,猛烈地捶打自己的胸脯,我也常常淚流滿面。”這樣的悲痛,這樣堅持來回復刻那一場苦難,年復一年,一代又一代。

伊朗文化專家穆宏燕先生為名著《薩巫頌》寫的評論實在值得一讀,尤其在今天,非常有助我們理解伊朗人民面對蘇萊曼尼遇害事件會生髮的心態:

伊朗獨特的民族性主要表現在三個方面:一是伊朗性,即雅利安性;二是伊斯蘭教什葉派性;三是伊斯蘭教蘇非性。

小説對伊朗性最為深刻的揭示是“薩巫頌”本身。“薩巫頌”一詞由伊朗上古時期的民族英雄薩巫什的名字變形而來。薩巫什是伊朗國王卡烏斯之子,因年輕貌美,受到父王之妃蘇達貝的百般挑逗,但薩巫什不為所動,嚴詞拒絕……“薩巫什的鮮血”作為一個專有名詞,既是伊朗盛產的一種分泌血脂的龍血樹的名字(這是以人及物),也被稱為“血中鬱金香”(伊朗傳統細密畫描繪薩巫什躍火時,常在一旁畫一叢血中鬱金香),更是伊朗民族國恨家仇的代名詞,積澱於伊朗傳統文化中……

這裏值得注意的是,“薩巫頌”這個詞本身所藴涵的極為強烈的“被迫害”色彩,因為薩巫什作為伊朗民族英雄的代表,不是戰死,而是被害而亡,小説男主人公優素福的命運與之如出一轍。在漫長的歷史積澱中,“被迫害”逐漸成為伊朗民族的一種集體潛意識。

在盟軍進入伊朗的背景下,西敏·達內希瓦爾以“薩巫頌”這樣一個充滿“被迫害”色彩、攜帶伊朗國恨家仇、極具伊朗民族性內涵的詞語作為小説名字,並將其內涵作為貫穿小説的思想主旨,其深意不言而喻。從中,我們可以窺見伊朗在國際大政局中卓然不羣與孤傲的由緣。

伊朗人在接受伊斯蘭教的同時,也將伊斯蘭教伊朗化……侯賽因在明知寡不敵眾的情況下,為信仰與正義而慷慨赴難的犧牲精神成為什葉派信仰的精神支柱。這使得什葉派“受迫害者的地位”和“犧牲精神”,與“薩巫什的鮮血”所藴涵的“被迫害”色彩密切融合,在伊朗民族的集體潛意識中不斷被強化,一旦遇到外界的強壓,這種潛意識就呈現為強大的反彈力量。(《國際政局中的伊朗--——從<薩巫頌>看伊朗獨特的民族性》)

看過穆先生這些分析,大概任誰都能馬上領會到,對伊朗人來説,蘇將軍這次在巴格達機場外突遭美軍無人機襲擊身亡,映照着所有上述古老往事的影子。我的一位好友,《薩巫頌》這部小説的愛好者,看到新聞之後便私信我:“在伊朗那裏,大概蘇萊曼尼又是一個薩巫什,又是一個阿里,以及被害的阿里的兒子。”

《薩巫頌》的名字來源於伊朗史詩中一位叫薩巫什的勇士

我的感受一樣,一看到卡爾巴拉的抬棺遊行,就能聯想到侯賽因的殉難;看到阿里擁抱蘇將軍的圖畫,也能想到阿里被刺——我和我朋友這樣的局外人都能如此敏感,更何況伊朗人,以及世界各地的什葉派呢!

美國人通過對蘇將軍的精準打擊,如此精準地打擊到伊朗人每一條聯向痛苦心結的神經,打擊到什葉派聯向精神支柱的神經,可真是些機智boys。不管是特朗普,還是拿特朗普當傀儡的幕後軍方人物,大概都一點不知道薩巫什、阿里和卡爾巴拉,也從來沒想過他們需要知道。

所以,要我説,美國人在殺害蘇萊曼尼這件事上犯下的唯一錯誤,就是太沒文化。

他們大概更不知道,隨着過去半個多世紀美國對伊朗的持續干涉和打壓,已經讓伊朗人把穆先生所説的那種被迫害情結與對美國人的敵視熔鑄在了一起。我們的導遊非常篤定地告訴我:“李小龍是中情局害死的。”我都懵了:“是嗎?中情局害死李小龍幹嘛?”“因為美國害怕他在民眾當中的影響力,害怕他的強大和威武不屈!”就我的印象,凡是伊朗人有好感的優秀人物而又遭遇暴亡的,好像都會被他們理解成是美國人暗害的。這次蘇萊曼尼遇難,在伊朗人來説,無非是鑿實了他們的這種認識。

精英人士固然可以對我施展教導,仔細分析阿里被刺、侯賽因殉難、美軍清除蘇萊曼尼,三件事性質完全不同,沒有可比性。但是,要知道,大眾在對社會事物和政治事務進行判斷的時候,靠的不是邏輯推理,靠的是聯想。

當年索菲亞·甘地贏得印度大選的時候,曾有一位印度人無奈地對外國媒體説:“印度人不關心歷史,只愛聽故事。”其實這不僅是印度人的特點,也是全世界普羅大眾的特點,人民需要故事,人民根據故事來完成思考,形成判斷。只要故事的人物、情節、場景甚至情感、情緒相似,大眾就會認識到二者之間的關聯,然後做出反應。

至少從海灣戰爭以來,美國人似乎秉持“唯武器論”,以為光靠武器的絕對優勢就能碾壓他人,好萊塢的弱智大片也宣揚這一套。但是很有意思,有一部好萊塢弱智大片(我已經忘了片名)裏,創作者表現出意外的幽默和睿智,片中的主角、美國英雄,一直困惑一件事:他從上西點起,就一直讀不懂《孫子兵法》,並且直到片子結尾也和這部兵書不挨邊。《孫子兵法》在西方智者中地位很高,原因之一就是把軍事行動當做政治來考慮和實施,並且強調軍事行為對敵方在心理和意識上的影響,把這種影響視為戰果的一部分。

法國學者保羅·維利里奧在其名著《戰爭與電影——知覺的後勤學》中就推崇《孫子兵法》,依他的觀點,自從有部落戰爭起——大概相當於我們的黃帝戰蚩尤?——戰爭就帶有表演的成分,要對敵方形成催眠。實際上,從《左傳》到諸子百家,中國早熟的政治理論早就完全明白了這個道理,表達成“戰勝於朝廷”、“人心向背”、“民意”一類説法。於兵陣中取上將首級,從來不能徹底決定輸贏。

美國在2020年開年的這一把操作,徹底炸了伊朗和什葉派的“民心”。民眾自發悲悼,而政治家則調動歷史資源,喚醒集體記憶。蘇萊曼尼被稱為“舍希德”——殉難者,1月7日,歷史上第一次,“聖城”庫姆的賈姆卡蘭清真寺的穹頂上升起一面紅旗,旗上寫着:“那些想為侯賽因的鮮血報仇的人。”據説紅旗意味着不公正的流血,也意味着復仇。

象徵着“復仇”的紅色旗幟

而在將軍故鄉克爾曼舉辦的悼念活動上,他最小的女兒澤納布也呼喚人們把這次事件與歷史相連:“今天,我,澤納布·哈吉卡西姆(這是將軍亡故後的尊稱)告訴你們,卡爾巴拉的故事在我們這個時代再度發生。”

説起來也是巧,這個事件裏一切因素都那麼全。什葉派極其尊重聖女法蒂瑪,在紀念卡爾巴拉悲劇的遊行中,有一種金屬旗會被人們高高擎舉,這種金屬旗上經常出現“法蒂瑪之手”的圖案,一隻手掌,五個手指象徵着先知家族:穆聖,法蒂瑪,阿里,侯賽因和哈桑(法蒂瑪的長子)。

偏偏蘇將軍有兩個年輕女兒!在1月6日德黑蘭的紀念大會上,澤納布·蘇萊曼尼作為將軍最小的孩子,向着幾百萬在場羣眾發言:

昨天,伊拉克政府通過了讓美軍撤離的計劃。那些在西亞的美軍士兵們,他們在敍利亞、伊拉克、黎巴嫩、阿富汗、也門和巴勒斯坦的戰事中見證美國的劣行,他們的家庭將在等待兒子死訊的生活中度過。

她還表達了對哈梅內伊的支持,並説,上述這些西亞國家中的任何一位前線領袖都足以摧毀特朗普及其政體。這哪裏是在傾訴對亡父的懷念,分明是當局藉助一位遭遇失親之痛的年輕女兒發佈戰鬥號令,動員對象根本不限於伊朗,而是在激勵全體什葉派、乃至西亞各國的一切反美武裝。

這位動作堅決、言語鏗鏘的女士説特朗普是“無知的象徵”,並告誡他:“你不要以為我父親的犧牲就是結束。”此話倒是不假。

然而插一句非常跑題兒的閒話,這位女兒在談及她父親“殉難”的意義是,竟然用了這樣一句比喻:“我的父親就像一隻玻璃香水瓶,當被砸碎的時候,把繚繞的美好芳香散向全世界。”而且這裏所用的玻璃瓶是شیشه,也就是“半江瑟瑟半江紅”中的“瑟瑟”一詞!

順便還要再扯一句,事件發生後,伊朗媒體在運用蘇將軍的形象爭取民心上相當成功,關於他的照片大致有三類:一是剛毅堅強的軍人形象,二是身着便裝、面帶微笑的和善形象,三是虔誠、單純的皈依形象。最典型的一張,是他正偎依在哈梅內伊的肩頭,接受哈梅內伊的親吻祝福,看不到他的臉,只能看到他一隻秀氣的手。對於今天的廣大女性來説,沒什麼比鬍子花白、滄桑挺拔的“老男人”表現出脆弱、表現出孩童一樣的依賴感更動人的了!

事發後,我這個吃瓜羣眾看着伊朗人及其盟友又是悲悼,又是誓師,已經夠心驚了,還雪上加霜地聽到這樣一個消息:伊拉克總理揭露,本來是他邀請蘇萊曼尼一行前來,由伊拉克居間,完成沙特向伊朗的一次傳話。我第一反應是堅決不信,在將信將疑之後,則是無語到噎住。如果真是這樣的話,那麼美國觸犯了阿拉伯人一個古老信條:絕對不能傷害找到你門上的異鄉人,不能傷害你邀請的客人!

阿拉伯人有這樣的規矩,倒也不見得是因為他們一定比其他人更淳樸,而是由具體的社會形態和經濟形態催生的。要知道,阿拉伯人最初在沙漠中生活,此後也仍有很多人的人生與沙漠相連。沙漠中,無論是遊牧還是旅行都是非常危險的,因此招待和保護來到你帳篷裏的陌生人,就變得至為重要,這實際上是人們的互助形式。

另外,西亞——或説中東——地處歐亞非中間,自古以來商業貿易就是地區繁榮的重要支柱,在過去,無論海上還是陸上,商隊都非常艱辛,充滿風險,因此,為了保證商隊肯帶着貨物持續前來,也不能傷害陌生的異鄉人。説句誇張的話,你可以帶上同伴去半路搶劫殺人,劫掠一支商隊,但如果一支陌生的商隊摸到你的家要求投宿,那麼這時候你絕對不能起壞心,相反要全力盡主人的義務。

於是,阿拉伯人特別重視待客之道,相應的發展出很多具體風俗。比如,一個人、一個家族、一個部落如果收留了前來投奔的人,那麼如果那個人的仇家找上來,也絕對不能把這個人交出去。再比如,歷史上曾有這樣的習慣,任何人到了你家門前,只要你拿出水給他喝了,哪怕他只喝了一口,那就意味着你已經承擔起了主人的角色,接下來就要接待他,保護他。如果實在不想接待他、不想承擔對他的主人義務怎麼辦呢?方法就是拒絕給他水喝。

可是,按照伊拉克總理的説法,蘇將軍是應伊拉克的邀請而來,當時出了巴格達機場,到了伊拉克作為主人的地盤,這時候,美國人忽然竄出來把他殺死了!可以想象阿拉伯世界聞訊之後氣成什麼樣。用一次無人機攻擊,殺死一位少將,不僅激怒了什葉派的波斯人,還惹火了以遜尼派為主的阿拉伯人,如此一石多鳥,美國老男孩們太能耐了。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。