劉小楓:“超歷史的”眼光與古典教育

【文/劉小楓】

任何一個文明大國的教育都離不了史學,民主化的“全球史”學則讓我們看到,史學也最容易敗壞一個文明大國的教育品質。(編按:本文為全書第五部分最後的“餘論”,民主化“全球史”學對教育品質的敗壞具體在第五部分的前文論及)

在今天看來,梁啓超當年呼喚“新史學”沒有錯,但他忽略了一個根本問題:誰來施行新的歷史教育,史學家應該具備何種精神素養?梁啓超沒有意識到,作為實證學科的西方現代史學讓搞“史”的人以為,他們掌握史料、知道歷史的“文獻”就等於有了“極敏之眼光,極高之學識”。

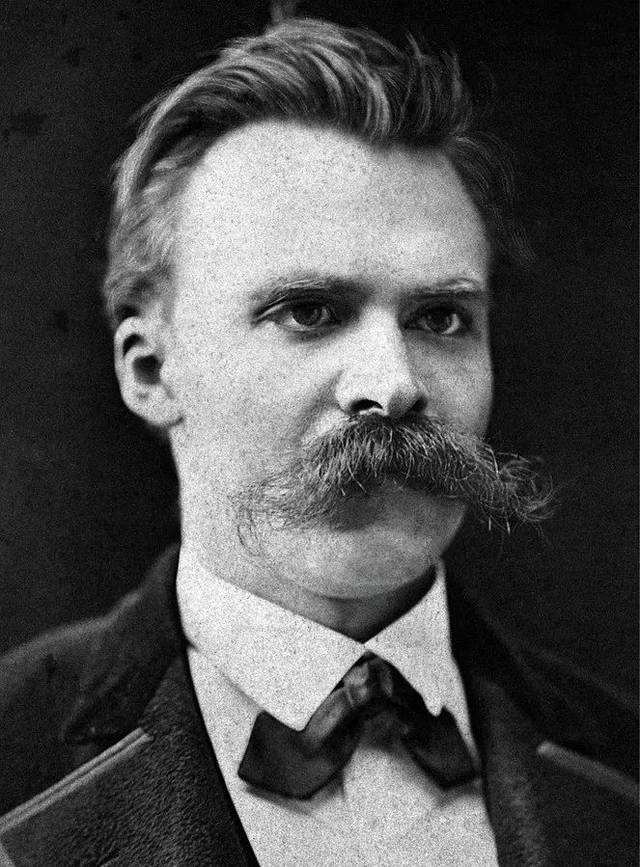

在《論史學對生活的利與弊》中,尼采一再強調的根本論點是:雖然對個人和民族的健康來説,“非歷史與超歷史的東西”和“歷史的東西”同等必要,但相比較而言,“非歷史與超歷史的東西”更為重要。

我們將必須把在一定程度上非歷史地感受的能力視為更重要的和更原初的能力,因為,在這種能力中才有某種正當的、健康的和偉大的東西,某種真正人性的東西在它上面才有生長的基礎。(尼采,《觀察》,頁142—143)

嚴格來講,尼采這篇時論的標題當讀作“史學對於教育的利弊”。前文提到,尼采的這篇時論寫於普法戰爭結束之後兩年。在普魯士王國及其鐵血宰相俾斯麥(1815 - 1898)帶領下,德意志人顯得相當輕鬆地打贏了這場戰爭,以至於德意志知識人滋生出一種樂觀情緒:德意志帝國的崛起指日可待。在尼采看來,這種情緒是歷史意識短視和膚淺的體現。德意志帝國的崛起更應該體現於德意志人的教化,而非僅僅是一場戰爭的勝負。否則,在下一場戰爭中,德意志人可能會一敗塗地。

尼采

可以説,尼采與梁啓超一樣看到,德意志的新生需要新的國民教育,而這種教育離不了史學:

毫無疑問,我們需要史學,但我們需要它,卻不同於知識花園裏那愛挑剔的閒逛者,儘管這種人會驕傲地俯視我們粗卑的、平淡無奇的需求和急迫。也就是説,我們需要史學來生存、來做事,而不是舒適地脱離生活和行動,或者甚至美化自私自利的生活,美化怯懦而醜陋的行動。(尼采,《觀察》,頁133 - 134)

要理解這段話,我們就得知道尼采是在勸誡布克哈特,告訴他讓古典史學“非政治化”並轉向文化史學會有怎樣的不堪設想的後果。尼采相信,只有在史學為生活服務這一前提下,人們才應該從事史學。接下來的問題是:為了理解“生活和行動”,我們需要史學,但史學能夠理解“生活和行動”嗎?“生活和行動”的根本問題涉及何謂“正義”,史學能夠為我們提供判斷“生活和行動”是否正義的標準嗎?

德意志人正在形成統一的民族國家,但有助於德意志人正確理解“生活和行動”的是古典史學,而不是作為一門實證學科的現代史學。古典史學(其代表是修昔底德)通過考察歷史上的事變探究人世的根本問題,旨在培育人的德性品質,而非通過收集具有“客觀性”的歷史材料,尋找所謂歷史的“真實”。

四篇《不合時宜的觀察》分別論及德意志學界當時的神學、史學、哲學和藝術,都事關德國的人文 – 政治教育,與尼采在此前(1872)所做的“論我們教育機構的未來”的六個公開報告相呼應。神學是拉丁基督教歐洲文教體制中的傳統“王者”,自17世紀以來,新的哲學篡奪了“王者”地位,而到了19世紀,現代史學正在從哲學手中奪取王位。尼采指望通過恢復古典的“藝術感”來阻止現代史學的僭越行動,因此,我們在《論史學對生活的利與弊》中看到尼采大談“藝術感覺”。

第四篇“不合時宜的觀察”專論“藝術感覺”,而我們在開篇卻讀到:

一個事件若要成為偉大,必須匯合兩樣東西:完成者的偉大意識和經歷者的偉大意識。就事件自身而言,無所謂偉大,即便是整個星座消失、各民族毀滅、創立疆域遼闊的國家,爆發巨大力量而又損失慘重的戰爭:凡此種種事件,歷史的微風輕輕吹過,猶如吹過遊絮。然而,碰巧也有這樣的情況:一個強大的人朝一塊堅硬的石頭擊出一拳,卻毫無影響;一聲短暫而尖鋭的迴響之後,一切都過去了。對於這樣一些彷彿沒有稜角的事件,史學幾乎不會注意任何東西。(尼采,《觀察》,頁142 - 143)

所謂“完成者”和“經歷者”的“偉大意識”,就是梁任公所説的“極敏之眼光,極高之學識”。專注於實證史料或史實客觀性的史學不可能培育出這樣的眼光和學識,相反,辨析歷史事件乃至識讀史料,卻需要“極敏之眼光,極高之學識”。因此,在尼采看來,現代史學的所謂“科學要求”只會敗壞古典史學的品質。

劉小楓著. 擁彗先驅[M]. 上海:華東師範大學出版社, 2019.

真正的史學教育應該以悉心研讀歷代有“極敏之眼光,極高之學識”之人所寫下的作品為前提。史學教育與古典教育在品質上是兩回事:古典教育以研讀經典作品為主。生活經歷本身並不能給人真正的德性教育,必須經過靈魂高貴之人的咀嚼和反哺,對經歷的歷史記敍才會成為對生活有益的東西。否則,面對永遠混亂的人世,一個人永遠看不到“智慧以及一切稱之為美的人性”。

讓你們的靈魂飽餐普魯塔克吧!在相信他的英雄們的同時,要敢於相信你們自己。有100個如此非現代地教育出來的人,即已然成熟、對英雄事蹟已然習慣的人,現在這個時代的整個鬧哄哄的偽教育就會永遠銷聲匿跡。(尼采,《觀察》,195)

沃格林是20世紀研究世界歷史與政治實在之關係最為勤奮的哲人,他在給朋友的信中説過的一段話讓我們看到,他如何獲得看待世界歷史的“極敏之眼光”和“極高之學識”:

就對人的理解而言,柏拉圖和莎士比亞明顯比雜牌大學的某個瓊斯博士(Dr.Jones of Cow College)更清晰更全面。因此,研習古典作品是自我教養的主要工具;而且,若一個人帶着愛的關切(with loving care)去研習……他突然會發現他對偉大作品的理解(還有他傳達此種理解的能力)有所長進,理由很充分:學生通過學習過程得到長進……若是在高度(在個人侷限這個範圍內)上不朝最好那個級別的[人物]長進,就不可能有什麼參與;還有,除非一個人認可權威,並向其輸誠(surrenders to it),否則就不可能有什麼長進。

古典史學從不追求所謂客觀的歷史知識,而是培育“極敏之眼光,極高之學識”。畢竟,正因為人世永遠混亂,我們才需要有把握人世生活的“極敏之眼光,極高之學識”——尼采稱之為藝術家式的感覺。

誰不曾比[其他]所有人都經歷一些更偉大、更高尚的事情,誰也就不懂得解釋過去的任何偉大和高尚的事情。(尼采,《觀察》,194)

不難設想,一旦民主化的“全球史”取得了對中學和大學的歷史教育的領導權,尼采的預言就會應驗。現在我們可以對梁啓超説:離棄經學的史學是無本之木,遲早腐朽斷爛,而經學離棄史學成為理學或心學,則必然因自絕血脈而枯死。