佩佩·埃斯科巴:自詡為“文明型大國”,就能維繫全球帝國?

很多自由主義西方國家把美國對於文明內涵的詮釋尊為不可改變的自然法則。但如果這種詮釋已經到了無法挽回的崩潰邊緣該怎麼辦?

2月9日《亞洲時報》刊文《體系領袖的海妖之歌》

美國海軍戰爭學院戰略與政策系教授邁克爾·弗拉霍斯曾説,美國不只是一個民族國家,而是“體系領袖”—— “是一個文明型大國,就像古羅馬、拜占庭和奧斯曼帝國一樣。”其實,這種國家還包括中國,這是弗拉霍斯沒有提到的。體系領袖是“一種與國家相關聯的普世性身份認同框架”。顯然這種身份認同框架今天掌握在美國手裏,這對美國是非常有利的。

2月3日,英國資深情報人員阿拉斯泰爾·克魯克在《中東的以色列:文明和形而上的戰爭》一文中深入探討了這種“文明願景”,稱其“在全球範圍內強制性鋪展開來”是美國在響應不可阻擋的"昭昭天命”:不僅在政治層面籠罩着西方個人主義和新自由主義外衣,而且還結合了“猶太-基督教的形而上學”。

克魯克還注意到,冷戰的勝利“極大鞏固了”美國文明願景在美國精英階層心中的優越性,這種觀點已經根深蒂固。從美國精英的視角來看,後現代的悲劇就是:以上這種情況很快將不復存在。過去三年來美國政壇的惡性內鬥不但讓全世界看得目瞪口呆,也加速了悲劇的上演。

記住“蒙古治下的和平”

我們應該清醒地認識到,與遊牧民族領袖成吉思汗在馬背上打出來的“蒙古治下的和平”相比,或許“美國治下的和平”(Pax Americana)更像是歷史裏的曇花一現。

成吉思汗通過一系列攻勢控制了絲綢之路,先後擊潰新疆和中亞地區的西遼,征服信奉伊斯蘭教的花剌子模,吞併布哈拉、撒馬爾罕、巴克特利亞、呼羅珊和阿富汗。蒙古人於1241年到達維也納郊外,一年後到達亞得里亞海。

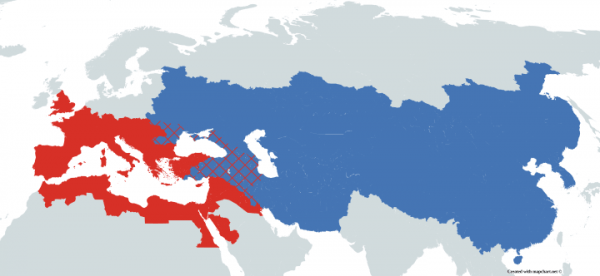

羅馬帝國鼎盛時期範圍與蒙古帝國疆域對比圖(圖源:大英百科全書)

這個超級大國的疆域從太平洋橫貫亞得里亞海的廣袤土地。當時西方基督教世界受到的衝擊是我們今天難以想象的。教皇格里高利十世渴望瞭解這些世界征服者的身份,以及能否讓他們皈依基督教?

另一邊,多虧埃及馬穆魯克王朝於1260年在阿音札魯特戰役中取得勝利,伊斯蘭世界才免於被納入“蒙古治下的和平”。

“蒙古治下的和平”是單一獨立、組織清晰、決策高效、兼容幷包的政權,當時正好是絲綢之路的黃金時代。馬可波羅所臣服的忽必烈大汗,想比漢人更像漢人。他想證明遊牧民族征服者只要定居下來,也能學會行政、貿易、文學甚至航海。

然而忽必烈終究無法阻止若干個相互競爭的汗國從大蒙古國分裂出去。這使伊斯蘭教得以從中漁利。世界從此改變。100年之後,來自中國、波斯、俄羅斯和中亞的蒙古人與他們馬背上的祖先已經相去甚遠了。

回到年輕的21世紀,可以看到新的倡議橫貫亞歐腹地,連接邊緣地帶,歷史的主動權再次回到了中國手裏。從16世紀一直延續到20世紀末的情況發生了變化,西方不再是顛覆產業、改變世界的企業的孕育之地。

儘管有惡毒的人一廂情願地幻想新冠病毒會讓“中國世紀”——實際上是亞歐世紀——脱軌傾覆,也有狹隘的人制造滔天輿論攻勢試圖妖魔化新絲綢之路,但請不要忘記,現在才是萬里長征第一步,無數項目都還沒有啓動。

預計在2021年,東南亞、印度洋、中亞、西南亞、俄羅斯和歐洲的所有陸上經濟走廊和樞紐項目都將加快速度推進,與此同時,從大連到比雷埃夫斯、的裏雅斯特、威尼斯、熱那亞、漢堡和鹿特丹的海上絲綢之路將初現全貌,形成真正的亞歐珍珠鏈。

除了15世紀初鄭和下西洋的短暫遠航之外,這將是中國兩千年以來首次有能力在海洋和陸地兩方面將政治和經濟發展的活力有機結合。近代史上,亞歐大陸輪番遭受西方和蘇俄殖民。如今,它正全面邁向多極化——由俄羅斯、中國、土耳其、印度、巴基斯坦、哈薩克斯坦等國主導的一系列複雜且不斷演變的力量格局。

多極化的每個參與者都應拋棄幻想,認清所謂“體系領袖”的執念:它要防止單一大國或聯盟(如中俄戰略伙伴關係)團結整個亞歐大陸;確保歐洲繼續臣服於美國霸權;阻止西南亞——或“大中東”地區——與亞歐大國相連;以及不擇手段地防止俄羅斯和中國輕鬆獲得海上通道和貿易走廊。

伊朗的訊號

如今,人們開始偷偷猜測:一旦美國變本加厲地推動伊朗政權更迭,後者的應對策略會不會是請君入甕,就像2014年爆發戰爭的烏克蘭頓巴斯地區一樣,把美國新保守派吸引進來,再讓俄羅斯甕中捉鱉。

在極限施壓之下,伊朗最終極有可能永久放棄《關於伊朗核計劃的全面協議》和《不擴散核武器條約》,等於公然邀請美國對其進行攻擊。

目前,德黑蘭方面已發出兩個非常明確的訊號:首先,作為對美國刺殺蘇萊曼尼少將的回應,伊朗導彈極為精準地打擊了美軍駐伊拉克的艾因·阿薩德空軍基地,這意味着美國龐大的軍事基地網絡中任何一個分支都可能受到攻擊。

另外,隨着中央情報局“戰場機載通訊節點(BACN)”戰機在阿富汗加茲尼省被擊落,美方含糊其辭的否認也傳遞着一個訊息。

人稱“阿亞圖拉邁克”、送葬者、黑暗王子的中情局要員邁克爾·德安德里亞可能在、也可能不在這架飛機上。儘管沒有美國政府消息源會證實或否認德安德里亞是死是活,甚至對此人的存在都不置可否,但這起事件傳遞的信息是一樣的:你們的士兵和間諜都可能受到攻擊。

自珍珠港事件以來,沒有哪個國家敢像伊朗在伊拉克所做的這樣,如此劍拔弩張地與“體系領袖”對峙。弗拉霍斯提到了我在2003年親眼所見的情況:“年輕的美國大兵稱伊拉克人為‘印第安人’,就好像美索不達米亞是美國蠻荒的西部一樣”。美索不達米亞是我們所知的最重要的文明發源地之一。但不管怎麼説,儘管“體系領袖”花了兩萬億美元想把伊拉克炸成民主國家,最後它的文明願景也沒有達成。

美索不達米亞孕育的多個文明因楔形文字的失傳逐漸被遺忘

海妖們和《甜蜜的生活》

説到這裏,讓我們為“文明”政治增添些許美感。威尼斯這座城市是帝國脆弱性和西方衰落的生動真實寫照。每次去威尼斯,我都會重走美國詩人埃茲拉·龐德在史詩鉅著《詩章》裏提到的地方。

去年12月,時隔多年後我再次來到又名“珠寶盒”的奇蹟聖母堂,它在《詩章》中扮演了重要的角色。到了教堂,我告訴管理員女士,我是來找“塞壬”海妖的。她心領神會地一笑,領着我穿越中殿走到中央樓梯。美豔的海妖們就被雕刻在陽台兩側的柱子上,正是《詩章》第20章中所寫:“水晶柱、老鼠簕、柱頭上的塞壬”。

意大利奇蹟聖母堂

這些海妖是由皮埃特羅·隆巴多的兒子圖利奧和安東尼奧雕刻的,他們都是威尼斯15世紀末至16世紀初的雕刻大師。《詩章》第76章寫道:“在圖利奧·羅馬諾雕刻塞壬以來,據老門衞説:‘從那之後,再沒有人能為我們的珠寶盒奇蹟聖母教堂雕刻塞壬了’。”

龐德把雕刻者的名字寫錯了,但這不要緊。重要的是,龐德看到了塞壬是一種強勢文化的縮影,就像龐德在《文化指南》(Guide to Kulchur)中所寫:“對整個時代、對事物緣由的堆集與順序的感知,各種零碎細節拼合在一起,規模大小沒法説清楚”。

正如他所鍾愛的文藝復興時期畫家喬瓦尼·貝利尼和皮耶羅·德拉·弗朗切斯卡的傑作一樣,龐德完全明白這些“塞壬”站在了高利貸的對立面。用龐德的話説,這種以高昂利率放貸的“藝術”不僅剝奪了文化裏最高級的藝術,而且它是導致生命本身變得金融化和市場化的元兇之一。龐德準確地預見了這一過程,他在長詩《休·塞爾温·莫伯利》中寫道:“賢哲赫拉克利特説:萬物皆流動;但一種鄙俗的廉價將貫穿我們的整個時代。”

2020年,電影《甜蜜的生活》(譯註:由意大利導演費德里科·費里尼執導)將滿60週年。就像龐德筆下的塞壬一樣,費里尼在羅馬拍攝的這部傑作就像一卷記載舊時代的賽璐璐黑白底片,它是“搖擺的六十年代”的產物。電影中的馬塞洛和瑪德萊娜,超乎想象的灑脱和優雅,就像“鄙俗廉價”的洪流吞沒地球之前,世間最後的男人和女人。電影的最後,費里尼向我們展示了馬塞洛對自己美麗的小世界淪陷於醜陋和廉價感到絕望——一如“體系領袖”製造和兜售的垃圾文化即將吞噬我們所有人。

龐德也是人,一個人味十足、特立獨行、無拘無束的美國古典天才。但“體系領袖”誤解了他,把他當作叛徒對待,囚禁在比薩,還送到美國一家精神病院。我始終想知道他1972年在威尼斯過世之前,是否有機會觀賞1960年代的《甜蜜的生活》。畢竟,他和奧爾加·拉奇(譯註:龐德的摯愛)在奎里尼街的房子附近就有一家小電影院,步行就能到。

《甜蜜的生活》女主角在羅馬許願池呼喚男主角的經典場景

“馬塞洛!”女主角艾妮塔那一聲如“塞壬之歌”般經典而性感的呼喚彌散在許願池噴泉的水花中,直到今天我們仍能為之沉醉。今天,我們仍被“體系領袖”那搖搖欲墜的文明願景挾持着,正如英國詩人T·S·艾略特令人難忘的句章,我們最多可以鼓起勇氣,“迴轉頭去,只須稍稍返顧一下,就看到那遠古的恐怖。”

(觀察者網凱莉譯自《亞洲時報》)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。