文揚:全球疫情“政治曲線”中的文明因素

【文/觀察者網專欄作者 文揚】

中國以外COVID-19累計確診人數和死亡人數雙雙超過了中國之後,客觀上形成了中國湖北疫情、中國湖北以外疫情和中國以外疫情三個不同疫情發展曲線的對比。

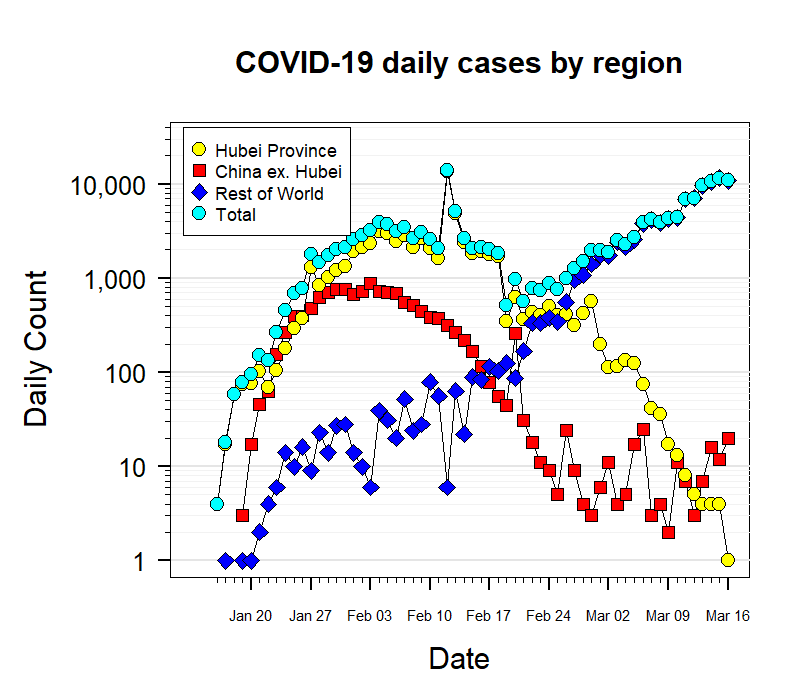

上圖是每日新增確診數,下圖是每日死亡人數,黃色曲線是中國湖北,紅色曲線是中國湖北以外,藍色曲線是中國以外。

看圖説話。

第一、峯值的時間,中國全國每日新增確診在2月4日前後,全國每日死亡人數在2月15日前後,之後兩張圖代表中國湖北和湖北以外的黃色和紅色曲線都開始下降。但是兩張圖中代表中國以外的藍色曲線還遠遠沒有到達峯值。

第二、峯值的高度,中國全國新增確診病例2月4日達到峯值3887例,新增疑似病例2月5日達到峯值5328例,單日死亡峯值254例。但是兩張圖中代表中國以外的藍色曲線還根本無法估計峯值是多少。

第三、下降的速度,中國全國每日新增確診自2月4日的峯值下降到兩位數以下,湖北以外是在2月20日,湖北是在3月6日。但是兩張圖中代表中國以外的藍色曲線的下降部分還根本不知道何時才能出現。

很容易理解,峯值出現的時間、峯值的高度以及峯值之後的下降速度,這三個指標都是人為干預的結果,峯值時間越早、峯值越低、下降速度越快,説明人為干預的效果越好。

在中國,這次全民共同抗疫被稱為總體戰、阻擊戰,而上述這三個指標,也就是這場總體戰、阻擊戰的量化戰果。每一個都來之不易,都是中國付出巨大代價贏來的。

到目前為止,正如上述兩張圖所顯示的,中國以外的世界各國,絕大多數都還沒有到達疫情發展曲線的峯值,當然也談不上曲線的下降速度,無法與中國做對比。

換句話説,無論各國採取的是何種戰法,阻擊戰、拖延戰、退卻戰,還是根本不知道怎麼戰,現在也都沒有走出曲線的後半段。所以,中國疫情發展曲線已經完成的這後半段,實際上成為了各國的一個參照樣板。

同樣很容易理解,疫情發展曲線的前半段,各國都差不太多,因為曲線的走向主要是病毒驅動的,所以基本上是一條“醫學曲線”;但後半段的三個指標——峯值時間、峯值高度、下降速度——則完全事在人為,不同的干預方式會有完全不同的結果,所以它基本上是一條“政治曲線”。

現在的問題就是:全球大流行已是現實,中國提前所有國家走完了本國的“政治曲線”,那麼各國各自的“政治曲線”如何形成?由各國“政治曲線”疊加而成的全球“政治曲線”如何形成?能不能走出一條類似於中國通過阻擊戰打出來的拐點早、峯值低、下降快的曲線?如果不能,那麼會是一條什麼樣的曲線?代價會有多大?結局會有多壞?

“政治曲線”的決定因素

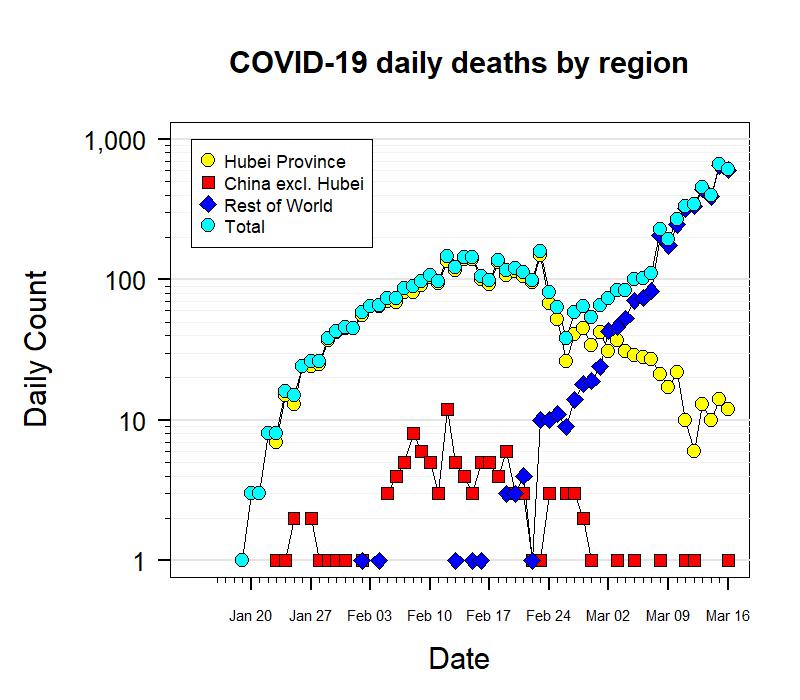

假設一個極端情況:世界各國都可以採取與中國類似的應對措施,都可以打一場類似的阻擊戰,那麼從理論上講,利用提前預警的這一個月,各國的疫情發展曲線至少都應該比中國湖北以外的曲線更好,即如下圖所示,新增確診在達到1000之前即開始連續下降,並在一個月之內進入個位數區間,然後是連續多日零新增。

這個假設當然是空想,現實是:只有“大中華圈”的少數國家和地區表現出來這個規律,而世界上大多數國家在這一個月的預警時間裏,不僅沒有向中國湖北以外曲線靠近,甚至朝着比中國武漢曲線還要惡化的方向迅跑。

就目前的公開信息,截至到當地時間3月18日18時,意大利累計新冠肺炎確診病例升至35713例,較3月17日18時新增4207例,新增475例死亡病例,已經遠超中國最高單日新增死亡數254例,病亡率也升高到了驚人的7.3%。

意大利的信息是公開的和當前的,有沒有信息並未完全公開的國家和地區實際情況比意大利還要嚴重?不好説;有沒有現在情況似乎不太嚴重的國家和地區但一兩週後情況比意大利還要嚴重,也不好説。

總之,到目前為止可以確定的實際情況就是:在中國以外,不僅沒有出現普遍接近中國湖北以外的情況,恰恰相反,即使封了城甚至封了國,也照樣出現了比武漢疫情還要嚴重的情況。

這也就意味着,全球疫情發展的“醫學曲線”很可能會比中國更嚴重,但全球抗疫大戰的“政治曲線”卻很可能要比中國總體戰、阻擊戰的效果差得多。

為什麼會這樣呢?為什麼中國在獨自面對疫情、沒有任何參照的情況下就打贏了一場抗疫總體戰、阻擊戰,走出了一條完整的“政治曲線”;而大多數國家不要説先天就知道,後天學習比照着中國的樣子做也做不成?中國早早給出了自己的“全國非湖北”這條成功路徑也不沿着它走?

為什麼明明意大利和伊朗等國的疫情發展都已經昭示出各國疫情超出武漢疫情這個現實前景,而英國、德國和瑞典等國還在計劃實行拖延戰、退避戰的戰法,坐等本國成為下一個意大利?

以“羣體免疫”論一夜成名的“英德模式”,含義是讓60%以上數以億計的歐洲人口先用自己純天然免疫系統迎接病毒感染,靠自然產生的免疫阻斷瘟疫在人與人之間傳播。不要説這在科學上是否成立,即使這條途徑有可能走通,但意大利接近8%病亡率的實例已經擺在面前,整個歐洲準備接受相當於世界大戰規模的人口損失嗎?

到底是什麼因素在左右着各國“政治曲線”的形成?人命關天的重大時刻,到底是什麼力量推動着各國排隊成為下一個意大利,而不是排隊成為中國的“全國非湖北”?

在出現了鮮明的中外對比尤其是中美對比、中歐對比之後,輿論場上出現了很多從政治體制上給出的解釋。如西方政府只承擔有限責任,中國政府接近於無限責任;西方是體制不對結果負責,中國是體制對結果負全責;西方默認公民社會自行解決問題,中國默認政府應該管好所有事情……等等。看起來很像是兩個“平行世界”裏被兩種制度原則所決定的兩套東西。

不能説不對,但現實還是要比這種工整對稱的形而上學解釋更複雜性一些。

再通過一個極端假設來看看這個問題:試想中國和西方對調一下政府,讓英國或德國政府到中國來在中國人民當中推行他們的“羣體免疫”策略,讓中國政府到歐洲去指揮歐洲人民打一場總體戰、阻擊戰,那麼情況會怎麼樣呢?不難想象,不僅是得不到各自所要的結果,兩邊的“假政府”還都會提前倒台。

當地時間3月12日,英國首相鮑里斯·約翰遜出席新聞發佈會。圖據路透社

世衞組織總幹事高級顧問艾爾沃德在中國進行了為期九天的考察調研之後很感慨地説,考察組“所遇到的每一個人都展現出高度的應對疫情的熱情、決心和責任感。”“與我們交談的每個人都有一種動員起來的感覺,好像在跟病毒進行一場戰爭。”不用説,具有這樣高水平集體行動能力的人民,歐洲是沒有的。

有一位名叫布魯諾·馬孔斯(Bruno Maçães)的智庫學者在3月10日的《國家評論》雜誌(National Review)發表文章説,這兩個月他一直在亞洲旅行,根據他的現場觀察,“亞洲國家應對疫情有着自己的方式”,而“目前,關於我們擁有戰勝疫情能力的最振奮人心的消息,來自於我們大致可以稱之為‘儒家世界’的地方。”這與歐洲和美國形成了鮮明對比。

他所説的“儒家世界”裏也包括多個實行西方民主制的國家,但是卻也表現出很典型的亞洲特色。這説明在應對疫情的方式中顯然還有比政治體制更深層的因素在起作用。

在發現了“儒家世界”中強調義務優先於權利的道德體系、由社區所定義的習俗、措施和規則等方面的特色之後,作者得出結論,“這場疫情為新一輪的文明衝突充當了近乎完美的背景板”。

艾爾沃德發現:“在進行疫情應對時,他們必須管理大量數據和大量的接觸者。他們正在試圖查找每一個病例,並在廣闊的地區追蹤7萬個病例的每一個接觸者,而且要知道他們在哪裏,跟蹤他們,並管理所有這些數據。”這看起來是一場名副其實的“人民戰爭”,在大數據高科技時代的官民一體、眾志成城,在其他文明中不太可能。

所以,單純的政治制度或意識形態解釋不能成立,決定“政治曲線”的真實因素深深植根在文明的土壤中,取決於那些同時決定了政府和人民各自特性的文明特性。

文明因素的凸顯

這不是小題大做,從歷史上看,瘟疫大流行自古以來就是文明問題的一部分。

回溯歷史,人類認識微生物並學會採取科學的防禦措施,不過是近兩百年的事。在此之前人類社會與瘟疫之間無休止的戰爭正如漢斯•辛瑟爾博士在他的著作《老鼠、蝨子和歷史》中所描寫的:

“瘟疫可謂所向披靡,它們橫掃整個世界,就如同乾柴遇到烈火一般,只要有人類居住的地方,就有它們的身影。在陸地上,它們跟隨着貿易通道四處傳播;在海上,它們通過船隻到處擴散。只有在火焰自行熄滅的時候,它們蔓延的速度才會放慢。”

烈火燎原,那些弱小孤立的文明,很多都在一場瘟疫之後就滅絕了,連隻言片語的記錄都沒留下;即使沒有滅絕,人口損失大半之後文明就此步入衰落。斐濟羣島約15萬人口被一場麻疹消滅了4萬人,這不過是1875年一個近在眼前的事。

但故事還有另一面,悠久文明歷經千百年滄海桑田延續至今,則必定是與瘟疫進行了千百次生死博弈之後的勝出者,非如此不會有今天。所以,當下的世界本不必對於這場2020年突發瘟疫大驚小怪,在歷史老人眼中,每個現存文明歷史上都曾身經百戰,無論黃種人、白種人、黑種人還是紅種人,都幹過到處傳播瘟疫的事,也都遭受過無妄之災,沒有誰是唯一禍根,也沒有誰歷史上一直清白。

掃蕩了歐洲的黑死病,是蒙古騎兵帶來的;毀滅了美洲原住民的天花和肺結核,是白人殖民者帶來的。18世紀末黃熱病的疫源地也許是西非,卻是奴隸貿易造成的;20世紀初舊金山和檀香山鼠疫大流行,當地華人成了被攻擊的對象,但歷史上最早的鼠疫流行記載卻是在希臘。

今日世界與古代世界之不同,最大的區別就在於科學的全面介入,COVID-19雖然是一場覆蓋了大半個世界的瘟疫,但所有國家和文化都在用同一種醫學知識來應對疫情,接受同一個衞生機構WHO的專家意見,這是前現代歷史中不曾有過的事。

但也僅此而已,除了科學的部分,各個國家應對瘟疫的總體行為表現,背後還是各自所屬文明的影子。

英國首相鮑里斯·約翰遜宣稱“羣體免疫”策略是“遵循科學”,具體的做法其實是什麼都不做,讓英國社會按自古以來的“物競天擇,適者生存”邏輯延續自身。而中國的總體戰、阻擊戰名正言順依照“科學防治、精準施策”原則進行,具體做法則是不惜投入巨大的資源進行人為干預,強行阻斷病毒的流行病學自然發展。

雖然都宣稱自己的應對策略才是符合現代科學原理的,但實際上兩者的做法都在很大程度上繼承了各自前現代、前科學時代的文明傳統。

本人在剛剛出版的新書《天下中華——廣土巨族與定居文明》中提出,中華文明最大的獨特性在於它在同一片原居土地長達數千年連續不斷的定居。正是因為連續不斷的定居,這個文明必須不惜一切代價守護家園並保存人口,而不是像其它遊居文明那樣在連續不斷的遷徙中鵲巢鳩佔他人土地,劫掠搶奪他人財富。

所以,這個唯一的“天下型定居文明”,唯一能夠發展出世界上最大原住民羣體的文明,必定天然具有通過高水平的集體行動團結一致抵禦外來威脅的能力,包括抵禦外敵入侵和對抗瘟疫流行。

換言之,這一次中國以總體戰、阻擊戰的應對方式抗擊疫情,雖然發生在公元21世紀,卻也體現了5000年中華文明本身的一種天然反應,源自於悠久定居文明守護家園保存人口的深層本能。

根據鄧拓在其著作《中國救荒史》中的統計,自殷商到民國的三千多年歷史上,中國有記錄的大規模瘟疫就多達261次。而根據歷史記錄,在抗疫時期地方官會將醫治疾病作為行政的第一要務。早在東漢時期史書上就有朝廷“遣光祿大夫將太醫循行疾病”的記載,此後歷代史書上在記載某地大疫之後,也可見“使郡縣及營屬部司,普加履行,給以醫藥”、“遣醫施藥”等記載。比較起來,這種頻繁的官民共同抗疫在其他文明中是沒有的。

還有中華文明中獨有的中醫中藥傳統,由扁鵲、華佗、張仲景、葛洪、皇甫謐、孫思邈、李時珍等名醫構成的人才傳統,由《康濟錄》、《荒政輯要》、《籌濟編》、《保生餘錄》、《袖珍方》、《普濟方》和《救荒本草》等名著構成的學術傳統,其他文明也都難以與之相比。

只有這樣來看,才會明白為什麼這一次中國政府在確定了疫情的嚴重程度之後,便幾乎是出於本能地啓動了全民共同抗疫的總體戰、阻擊戰,全國人民也幾乎是出於本能地進入了各自的角色分工開展抗疫。這種近於“天然”的反應,不需要拿美國或其他國家作參照,不需要與英國德國等國另類“科學”應對方式作比較,甚至不需要學習和演練。在外人眼裏,中國似乎看起來天生就會,這種“天生”其實就是我們説的文明因素。

這就是文明的獨特性,到了COVID-19全球大流行這個非常時期,就凸顯了出來。截止到目前,中國通過抗擊疫情總體戰、阻擊戰而形成的那一條獨特的“政治曲線”,背後正是獨特文明的因素在起作用。

看到這一點,也就不奇怪為什麼中國能夠率先走出一條堪為模板的“政治曲線”,為什麼目前也只有新加坡、韓國、日本、台灣等東亞國家和地區的疫情發展接近中國的“全國非湖北”,為什麼多數西方國家會大概率地追隨意大利的疫情發展而不大會成為中國的“全國非湖北”。

英國帝國理工大學3月16日的文章預測,如果英國和美國政府繼續其不干預的政策,最糟糕的後果,英國會有51萬人死亡,美國會有220萬人死亡,死亡的高峯在7月份到來。

如果真是這個恐怖前景,那麼瘟疫與文明的歷史劇真的又要重演了。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。