科工力量:紐約時報筆下的中國疫情,給我們結結實實上了一堂西方“新聞課”

【文/科工力量專欄作者 陳辰、董佳寧】

3月18日,“馳名報紙”《紐約時報》發表了一篇報道,名為《上不了網課的孩子:疫情暴露中國教育的數字鴻溝》。可能是受此前《華爾街日報》的《中國是真正的亞洲病夫》的刺激:那麼水的一篇文章就能在中國引起這麼大討論。它也坐不住了,想要證明什麼是報道中國的“典範”。

圖截至電影《功夫》

雖然兩篇報道內容角度不一樣,但是目標出奇的統一:唱衰中國。簡要提煉一下要點就是:

政府扶貧輕教育,父母枉顧娃上學;

學生網課不認真,不是搗亂就逃課;

網上教學太雜亂,老師吐槽難管理;

農村網絡信號糟,家庭寬帶入網貴;

國產手機質量差,視頻圖像全模糊。

這篇報道主題“鮮明”,邏輯“統一”,用詞“講究”,堪稱《紐約時報》製造的“標準品”。開篇提到,一名建築工人外出復工帶走了智能手機,導致兩個兒子無法上網課。兄弟倆如果想繼續在線學習,觀看學校授課視頻,唯一的設備在500公里以外的地方。

注意,這就是《紐約時報》高明的地方。這話通常理解,就是父親到離家500公里的地方去打工,家裏沒有了智能手機。但它説的是:如果孩子想使用智能手機,唯一的設備在500公里以外。

可能有的讀者會多想一下,應該是指父親在遠離自己的老家。但多數讀者會掃一眼過去了,會產生一種好像不那麼確鑿的、隱隱地荒涼感和貧瘠感。《紐約時報》描述一個事實,但是“春秋筆法”傳達出了別的意思。

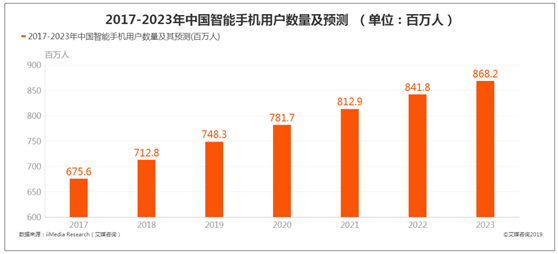

再來看報道中提到的:中國經濟近幾十年來取得了長足發展,但仍有很大一部分人缺少智能手機和可靠的互聯網。按照正常人的理解,“很大一部分”至少超過50%。數據顯示,目前中國智能手機用户數量約為7.8億,佔全國總人口數56%。這才是真正的“大部分”。

數據來源:艾媒數據中心

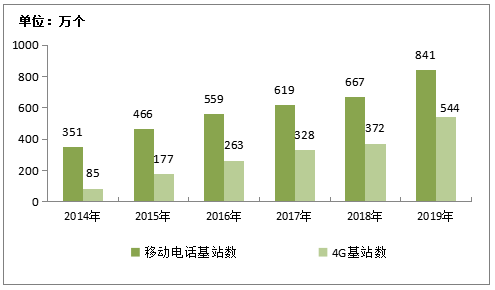

然後説“可靠的互聯網”問題。據工信部數據,截至2019年底,中國光纜線路總長度達到4750萬公里,穩居世界第一。另外,中國一共有移動通信基站841萬個。僅4G基站數,就達到了驚人的544萬個。

這是個什麼概念呢?全球4G基站總數不超過900萬,也就是説,地球上每5個4G基站,就有3個在中國。對比一下,與中國國土面積相近的美國,只有35萬座4G基站,是中國的6.4%。《紐約時報》哪來的“底氣”説中國的互聯網不夠可靠呢?

報道還表示,**新冠疫情對富人和窮人、城市和農村有着迥然不同的影響。**但是一個簡單的現實是:對於新冠肺炎患者,中國幾乎全額報銷治療費用,而美國的醫療保險,“先付費後報銷的醫療保險”報銷80%,“先看病後付費的管控型醫療保險”僅報銷50%,並且有數額限制。

美國一些感染新冠肺炎的患者,由於無法承擔高昂的治療費用已陷入艱難境地。據此,這篇報道倒越像是在説美國自身了。

顯然,《紐約時報》記者和編輯的眼光是十分“挑剔”的,有一套不可撼動的思路,只吸收他們想要的資料。他們就像一條強大的生產線,或者説是一套製作工藝,不管什麼東西,都會被他們磨碎、重組,加工,生產出一套“快消品”。

《紐約時報》總部 圖/視覺中國

這些“快消品”隱含着“正義-邪惡”、“繁榮-貧困”、“自由-禁錮”這一系列反義詞。他們用新聞寫作製作這種所謂的“衝突感”或者“反差感”,呈現給他們的讀者。單一篇報道產生不了什麼效果,但通過多年的經營,就會有質的變化。

為了凸顯中國開展網課的艱難,這篇報道繼續祭出了拷問靈魂的“三連擊”:**中國許多父母買不起多部智能手機;農村部分地區的信號較差;家庭寬帶入網可能也很貴。**第一點可能與台灣的茶葉蛋或榨菜理論“一脈相承”。“西部人民還在吃草”。

“榨菜言論”之後,台灣名嘴黃世聰為中國榨菜代言。

其次,工信部數據顯示,2019年,中國目前行政村通光纖和通4G比例均超過98%,貧困村通寬帶比例達到99%,基本實現農村城市“同網同速”。必須承認中國一些偏遠山區還存在信號不好現象,但再密集的通信網絡也有“漏洞”,而基於此小題大做難免動機不純。

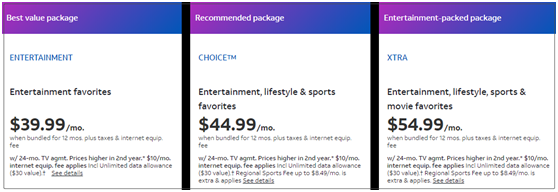

另外,中國電信的20M至200M光纖寬帶收費,分別是每年360元到1900元不等。而在美國呢,全美最大電信運營商AT&T每月費用至少39.99美元,大概是284人民幣,一年就是3400塊。誰貴誰便宜?

圖截至AT&T官網

眾所周知,中國的互聯網建設全球數一數二。但是,為緊扣“流水線”邏輯,《紐約時報》的報道只“聚焦”中國農村和一些負面現象,對城市地區或者一些正面成就絕口不提,並且標題放大取名“中國教育的數字鴻溝”。

報道基於國內大量“非網民”數據做了文章:中國有4.8億人表示,他們因為其他原因沒有上網。比如,他們不知道如何上網。

實際情況呢?先來看人口,2019年,中國1到15週歲以及60週歲的人口均超過2.5億,總計5億以上。這其中,6週歲以下的人口不納入網民統計,而60週歲以上人口很大一部分已經無心上網。

從不少角度都可以解釋人們沒有上網的原因。但《紐約時報》偏偏要耍“孩子氣”,選取“他們不知道如何上網”的理由,言語中試圖營造中國人的愚昧、落後感。但真實情況是,中國一些三四歲小孩就會“蹭蹭”上網了。

從邏輯上看,這篇報道也在偷換概念,比如這段字裏行間着力描寫中國一些偏遠地方網絡信號非常差,而直接忽視學生們在疫情影響下的勤苦努力。

一些地方的學生要徒步數小時,冒着嚴寒爬到山頂去上網課。有人看到四川省的一名高中生在崖壁邊蹭網上課。湖北省的一個老人在山坡上的樹林裏給兩個女孩搭起了一間臨時教室。

而另外一段內容的主旨是:當孩子們具備上網課條件時,它又大力渲染設備差、學生們厭學,甚至有的在不停搗亂。

他對着一個滿是無聊眼神的屏幕解釋奇數和偶數,視頻裏充斥着刺耳的刮擦聲和電子的蜂鳴聲。一名學生在試驗打開、關上網絡攝像頭,打開、關上,打開、關上,打開、關上。

報道在偷換、轉接概念時,部分地方還隱藏一定惡意,有一段表示:

中國有數百萬遠離家鄉到城市工作的農民工,他們是維持中國城市清潔和食物供應的主力軍。但他們的子女成為“留守兒童”,在家裏沒人管教。

這其中的問題是,中國農民工到城市時參與了方方面面的建設,可謂對全中國的城市發展和運行起到了巨大作用。但在《紐約時報》那裏,卻單獨拎出城市清潔和食物供應放在一起。

另外,報道還援引個別校長、老師和當事人的話再次靈魂拷問中國家長:

一位家長認為:裝上寬帶、讓孩子們可以在電視機上網課,是一種揮霍的奢侈品;一位老師認為:有些家長對孩子使用手機上網課感到惱火。因為他們沒更多時間上抖音了;一位校長認為:即便是能上網的家庭,家長們並不總是願意幫助孩子遠程學習。

當然,在媒體操作方面,國內外記者通常後可以採訪不少人、問很多問題。但這篇報道“甄選”的內容或受訪者非常符合主題,使得邏輯及人物刻畫“清晰”:家長們都是愚昧落後,沒有一個關心孩子學習的。

可以言之鑿鑿的説,中國農村教育固然存在自身問題,但多數父母都在含辛茹苦供養孩子上學,並盡所能提供更好的條件。因為那是他們向好的希望。而《紐約時報》一直試圖選擇個例或者從曲解的角度來“概括”中國數字教育現象。

至於“家長想要更多時間用手機上抖音”的問題,恐怕只是報道作者臆測。一是在中國北方農村快手似乎更火,一是這些家長真這麼貪玩?

在上網課的設備方面,國產手機也遭到了瘋狂吐槽,報道列舉了四大“罪狀”:

一位老師教學時把手機安裝在一個搖搖晃晃的塑料支架上;一些學生使用的手機非常差,視頻在那種手機上只是一片模糊的像素;一名學生的手機突然崩潰,在某刻從視頻羣聊中消失;一名學生用700元的智能手機下載釘釘不成功,於是沮喪放棄、逃課兩天。

中國智能手機品質已走在世界前列。圖/視覺中國

首先來看,那位老師就不具備把手機安裝在穩定支架上的能力?還是塑料支架一直任性搖晃?而像素一片模糊的手機,筆者記得大約2008年左右,諾基亞幾十萬像素的功能機是這樣。

此外,手機崩潰可以理解,但學生下載軟件沒成功就逃課一事,可以參考全文設置:能上網課的學生不是看電視、無心學習,就是調皮搗蛋和逃課,沒有一個認真學習。

經過前面這麼多鋪墊,中國開展的網課自然不過關,《紐約時報》的報道稱:

由於沒有統一的教學標準,各種各樣的做法都有。教師們嘗試了不同的應用程序和教學方式——直播流、預先錄製的課程,或兩者的混合,並打算在復課後再將同樣的內容重温一遍。

文中提到這種教學的效果好壞兼半,但好的一面再次絕口不提,並援引一家教育機構高層的話説:只能説太雜亂了。

且來補充一下正面,中國當前的網課是為了有效控制疫情,以及不耽誤各地學校教學進程而開啓。雖然沒有即刻做到一切標準、有序進行,但走出了探索發展的重要一步。由於各地情況不同,也必然需要因“材”施教。

圖源:視覺中國

而網課本身也具備方式多樣、靈活便捷、多媒體學習等特性。據上海某大學學生的表述:網課體驗還不錯。而貴州一位教師説,農村地區的網課設備並沒有這麼差,在電視上講課基本都聯上了各個學生。

以上這些還不夠,《紐約時報》這篇報道還亮出了“終極”拷問:把人們的收入提高到貧困線以上,總是比為他們提供更好的教育機會要容易得多。

聯合國方面已在報告中高度讚揚了中國的扶貧工作,並稱中國“造血式”扶貧是未來全人類實現脱貧、減貧的必由之路。過去幾十年,中國凝心聚力、調動大量國家資源,讓8億多人口擺脱貧困,農村地區取得長足發展。這一成就在歷史上絕無僅有,可謂千年大計。

中國的扶貧涉及在經濟、教育、基建等許多方面,中西部廣大地區。據國務院扶貧辦不完全統計,自2013年以來,犧牲在脱貧攻堅戰場上的扶貧幹部,在全國已有700多位。這會比提供更好的在線教育來得容易?

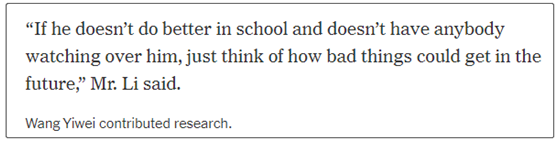

大家應該知道,一部電影、一篇文章通常會有一個“圓滿”收尾,讓人暢想。但《紐約時報》這篇報道卻在末尾引用了一位老師的這樣一句話:學習再不好,再沒人管的話,你想想將來多可怕。這隻能説用心險惡。

圖截至《紐約時報》

《紐約時報》這些伎倆完全不應該是一份百年大報、西方主流媒體的作風。對於“上不了網課的孩子:疫情暴露中國教育的數字鴻溝”一文,筆者認為:這屁股再歪,但不能歪成這樣了!

可以發現,在這篇報道中:父母是都不關心孩子學習的,孩子是都不好好學習的,老師對教育是無奈失望的,網課是雜亂無章的,設備問題是層出不窮的,農村網絡信號是比較差的,家庭寬帶入網是很貴的…

整體來看,全文處處都透露着“司馬昭之心”,幾乎沒有正面的肯定和詞彙,似乎中國在線教育等方面一切都是黯淡無光、破敗不堪的,讓人看覺死寂。

實際上,除了《紐約時報》這篇報道,自新冠肺炎疫情發生以來,西方媒體藉着疫情説三道四、妖魔化中國的招數屢見不鮮。

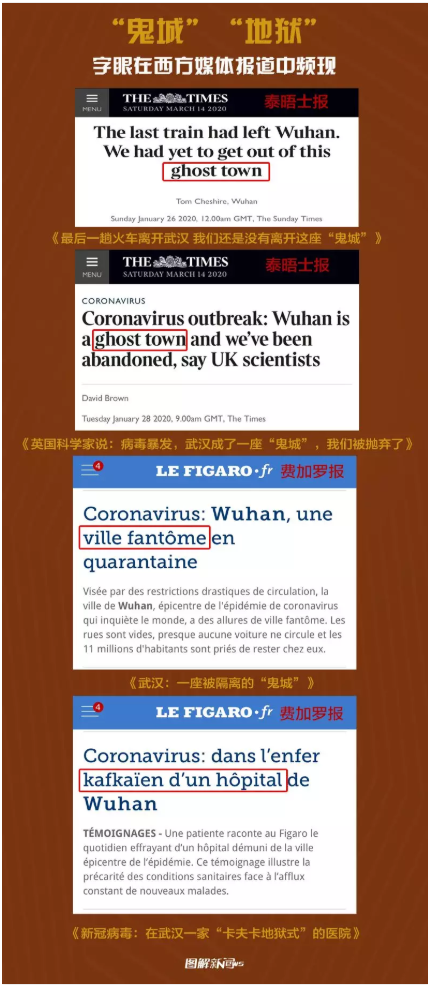

1月23日,為了防止疫情蔓延全國乃至全球,中國關閉了所有離漢通道。然而,西方媒體並不“領情”,英國《泰晤士報》和法國《費加羅報》在報道中,多次使用“鬼城”“地獄”這樣的字眼來形容武漢。

圖源:共青團中央,下同

2月3日,《華爾街日報》頭條刊發《中國是真正的亞洲病夫》一文,大搞“種族歧視”,唱衰中國的經濟、體制等。這篇報道引發海內外華人的強烈抗議,但是在各方要求道歉之後,《華爾街日報》表示立場不變,拒絕採取一切補救措施。

2月24日,意大利威尼託大區區長盧卡•扎亞接受當地電視台採訪時表示:“中國人因為衞生習慣、飲食文化不佳,才會在這場疫情中付出慘痛的代價。他們吃活的老鼠。”這番話立刻引起了當地華人的強烈不滿。最終他不得不收回自己的言論,並向公眾致歉。

圖截自《共和報》網站首頁

另外,即便是在中國疫情已逐步得到有效控制的情況下,英國《衞報》以及《外交官》雜誌都曾在其官網上發起“新冠疫情是否會成為中國的切爾諾貝利時刻”的話題討論。

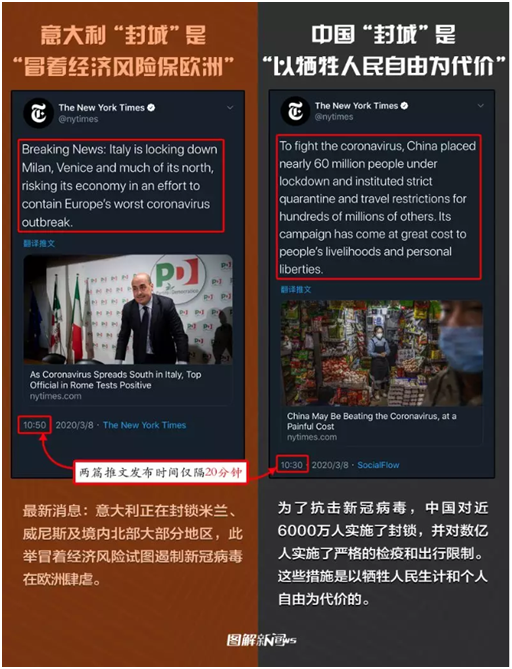

3月8日上午,《紐約時報》在20分鐘內,“上演”了一場馳名雙標:先點評中國“封城”是“以犧牲人民的生計和自由為代價”;然後説意大利“封城”是“冒着經濟風險遏制病毒在歐洲肆虐”。

第二天,“紐約時報中文網”並不理會大量網友對其雙標做法的痛斥,繼續不遺餘力地為意大利辯解,稱意大利是民主國家,與中國不同。同時對中國疫情防控取得的成效進行公開質疑:這種手段是否比疾病本身更糟糕?

在疫情期間,上述所謂西方主流媒體刊發的一些報道,強行扭曲是非價值觀,不斷攻訐、詆譭中國的疫情和抗“疫”舉措,已經明顯喪失新聞報道的客觀、真實和公正意義。直到疫情在本國迅速蔓延,他們的報道風向才有所調轉。

但這些“目標鮮明”、“妖氣橫生”的報道啓示:國內要推動媒體走向世界輿論中心,以激濁揚清,傳達中國的聲音和價值理念。今後中國與西方媒體的輿論之爭或將長期存在,而捍衞話語權的“護城河”不容鬆懈。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。