盧荻:中國道路對全球后進發展的意義

【文/ 盧荻】

主題

自世紀之交以來,中國對全世界的發展,特別是對後進發展的影響大幅增加,成為全球範圍內具有決定性作用的主體之一。已有的學術研究聚焦於兩個核心論題,一是認為中國的走出去嚴重惡化了全球範圍發展中國家的去工業化趨勢;二是認為中國的走出去嚴重惡化了世界範圍特別是發展中國家工人階級的勞動條件。

我們必須認識到世界範圍內資本主義愈加明顯的新自由主義化趨勢,新自由主義資本主義的主要特色是金融投機化,而與此相反,中國的經濟制度、結構仍然保留了很大程度的生產性導向。所以在這個基礎上,中國對外的經濟活動,對促進全球發展具有重要的積極意義。

在理論層面,已有文獻研究中國對世界發展的影響,往往聚焦於市場競爭,包括上述兩論題所涉及到的產品市場的競爭和勞動力市場的競爭。從政治經濟學的立場看,更根本的問題是價值的創造和分配,表現為對工業化和資本積累的推動作用,這應該才是理解中國對世界發展的影響的合理進路。

背景:一些典型事實

從2000到2018年期間,在核算意義上,中國對全球範圍的經濟增長所做的 “貢獻”近四分之一,對發展中國家經濟增長的“貢獻”近半,而在工業化方面的貢獻更高,分別達到了35%和56%,同期還將全球工資率的年平均實際增長率從1.3%提升到2.3%。近年,中國推動了一系列重大的舉措,來尋求重塑全球經濟格局,其中以“一帶一路”最受關注。

如何理解中國這樣的經濟體在全球的地位呢?合理的提法、合理的判斷是中國對全球的發展有系統性的影響。所謂的系統性是相對於全球,中國在創造和佔有發展空間的表現。而所謂“發展空間”,在當前全球經濟停滯的形勢中,直接內容是宏觀經濟需求的分配,而需求來自收入。因此,中國對世界發展的影響,歸根究底體現為對全球收入的創造和佔有。

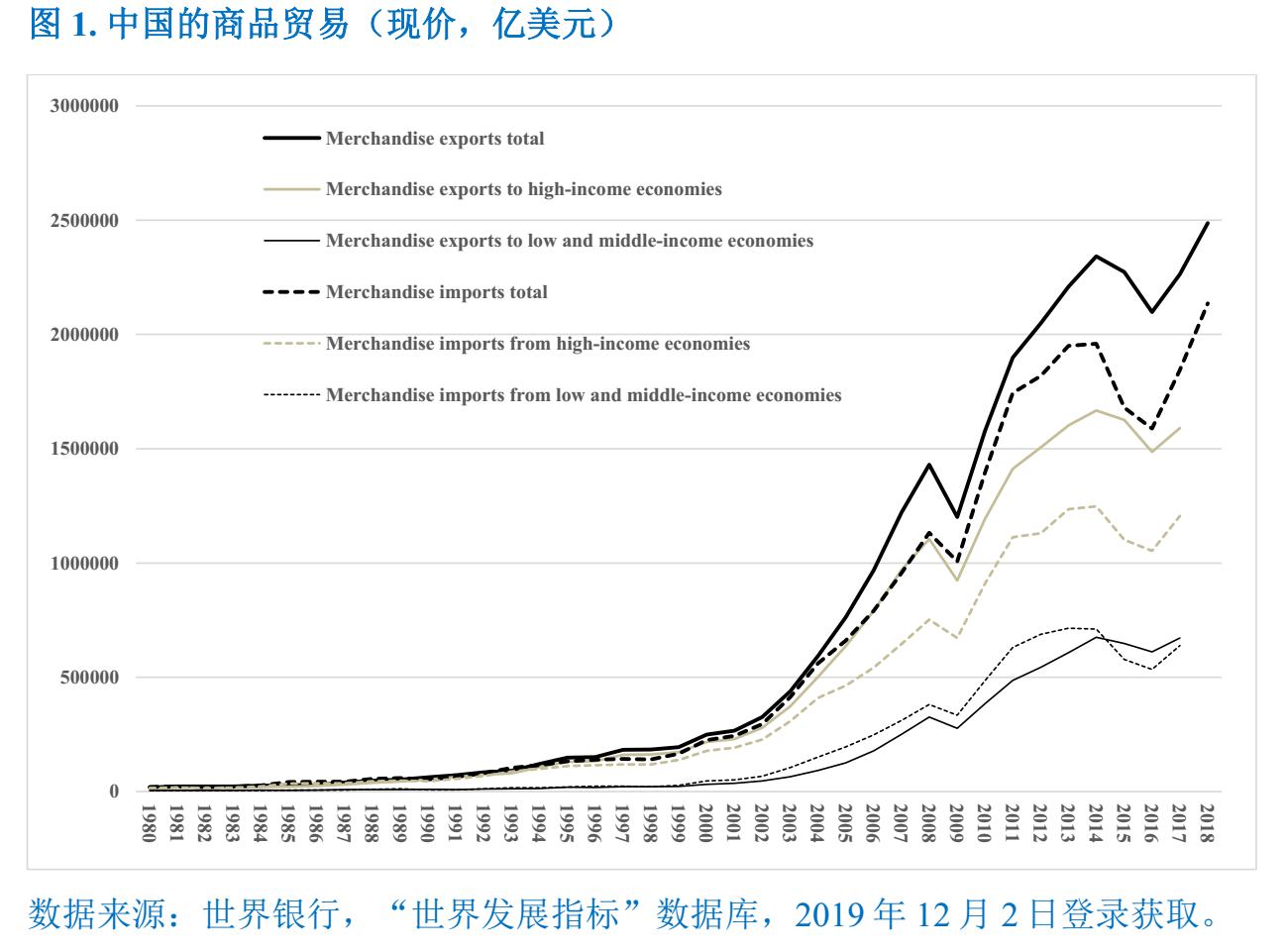

中國對世界發展的影響,是以其對外經貿活動為中介。首先是貿易,在全球貿易總量的份額中,從2000年的4%增加到2018年的12%,在此期間,對全球貿易增量的貢獻達到16%,使得中國從2009年以來成為全球最大的貿易經濟體。

在 2000-2017 年期間,中國對發展中世界的貿易增長年平均達 18%,遠高於與發達國家的貿易年平均增長 12%;而且,中國與前者的貿易一直處於逆差,與後者則是順差。

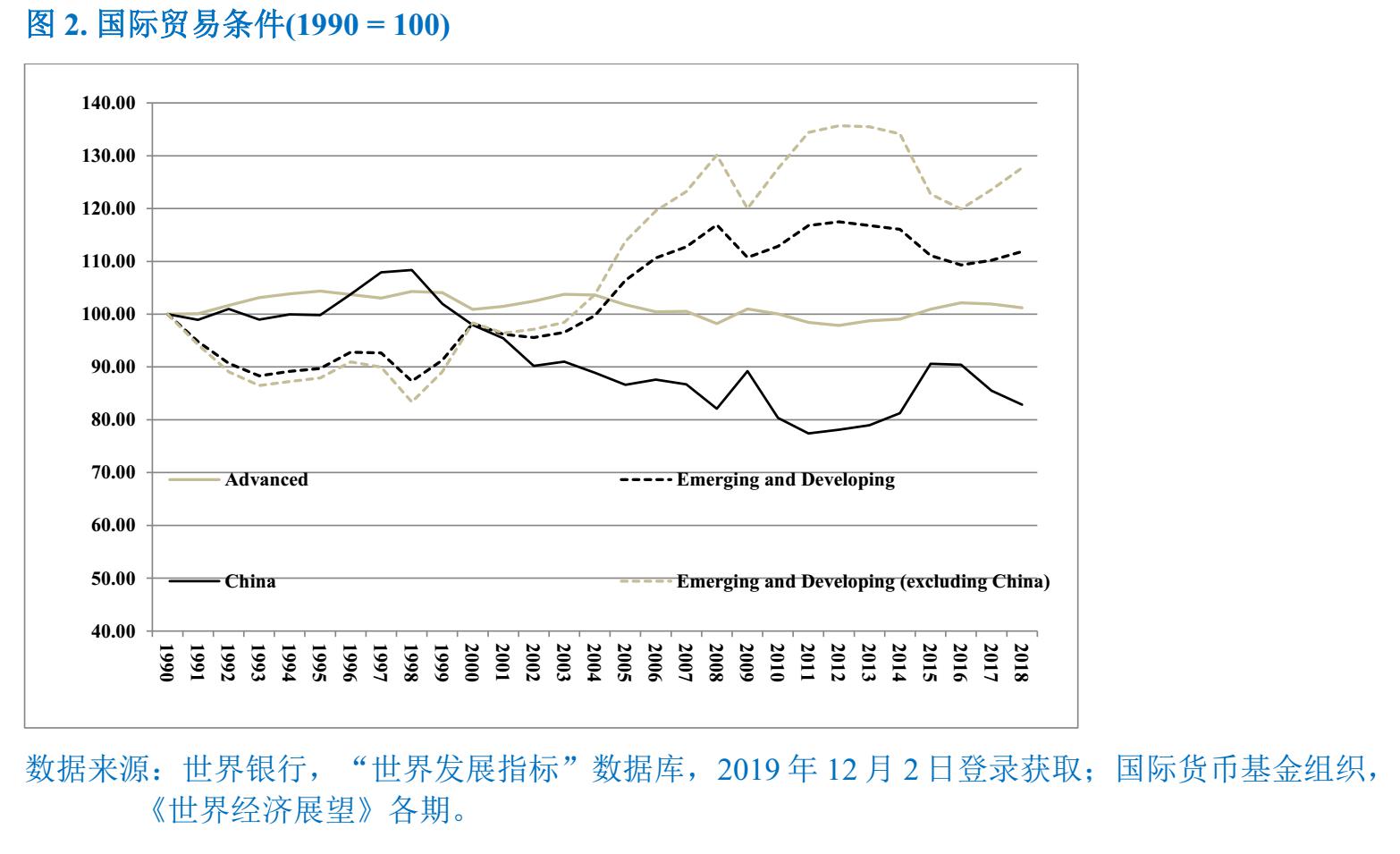

在 1998-2018年期間,中國的國際貿易條件持續惡化(下降 24%),與發達國家的輕微下跌(3%),以及中國之外的全部發展中經濟體平均表現的大幅度改善(上升53%),形成鮮明的對比。

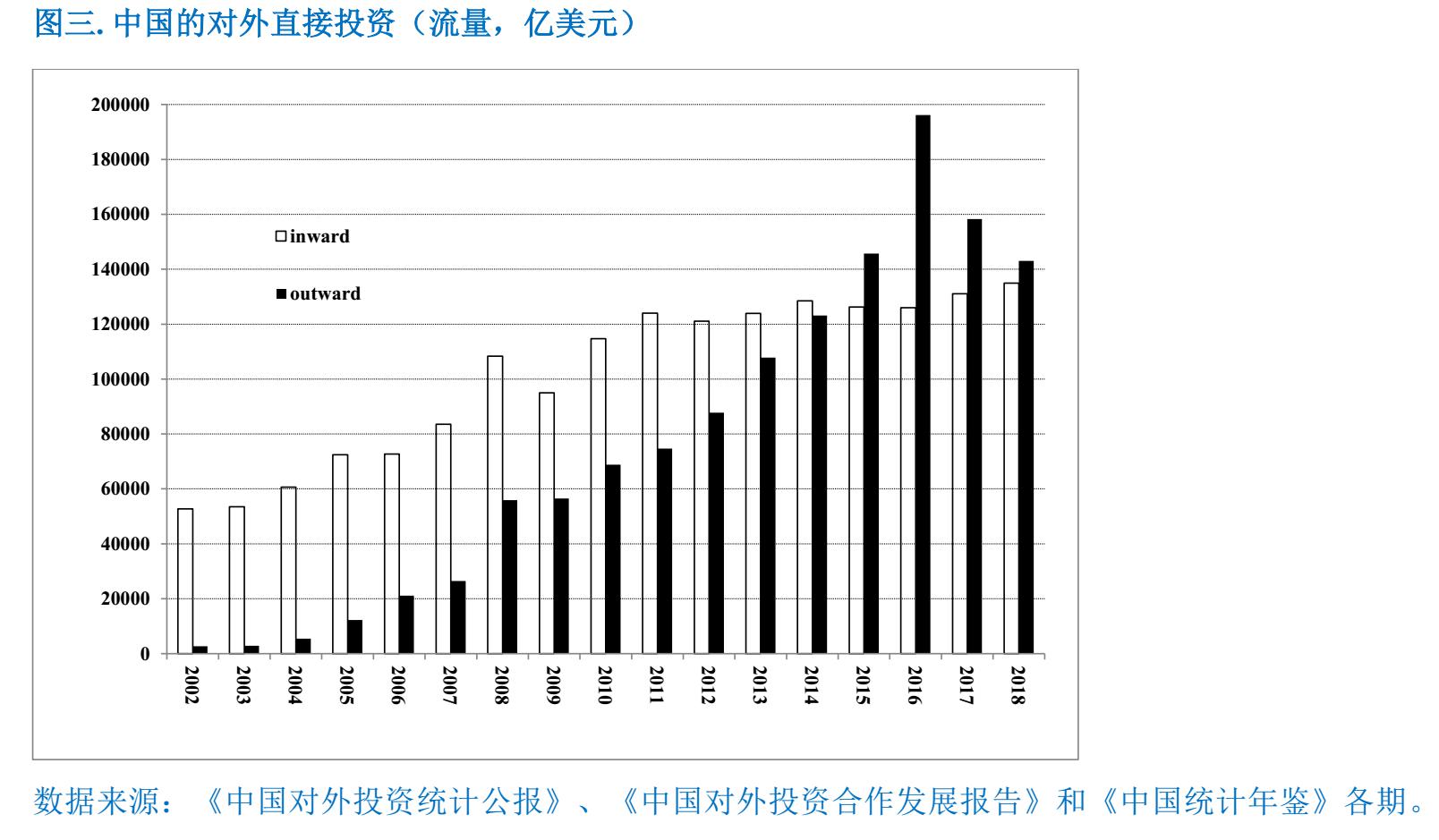

在2000-2018年期間,中國對全球的境外直接投資(FDI)總流量的“貢獻”達25%,對發展中世界的“貢獻”則達51%。

自2015年起,流出量一直超過流入量。至2018年底,中國對外直接投資存量的88%是在發展中世界(考慮到香港地區的轉口因素也至少是在60%以上)。投資主要流向商業服務,投資主體則是從國企佔絕對主導漸漸轉向國企相對主導。

發展表現方面,在此期間,一系列的典型事實是,中國固然是工業化快速推進,但中國之外的發展中國家沒有出現明顯的發展失落情況。這與全球1980-2000年的情況相比恰恰是相反的,1980-2000年間的20年是所謂的發展失落的年代,而中國的出現應該説是扭轉了世界範圍的發展失落情況。

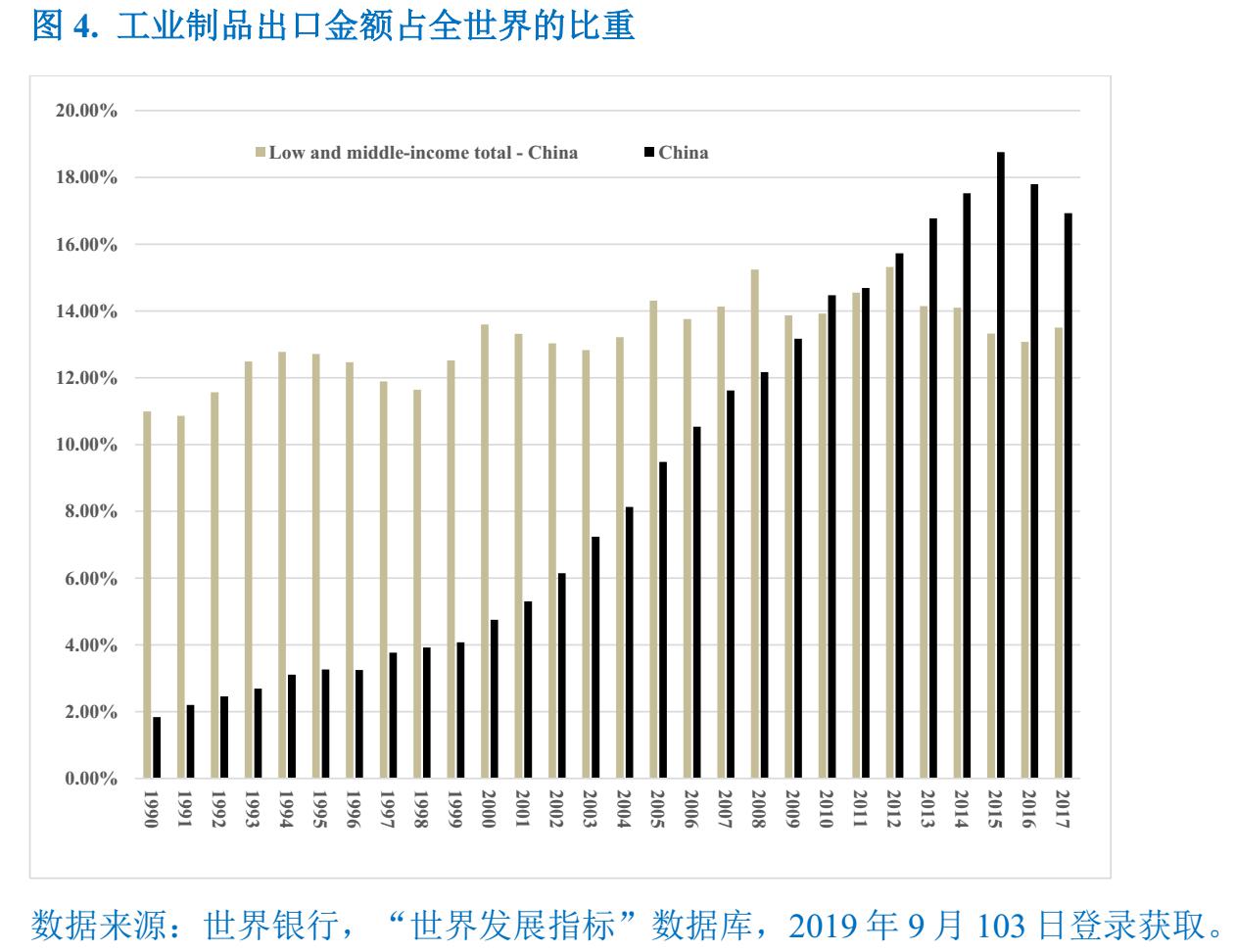

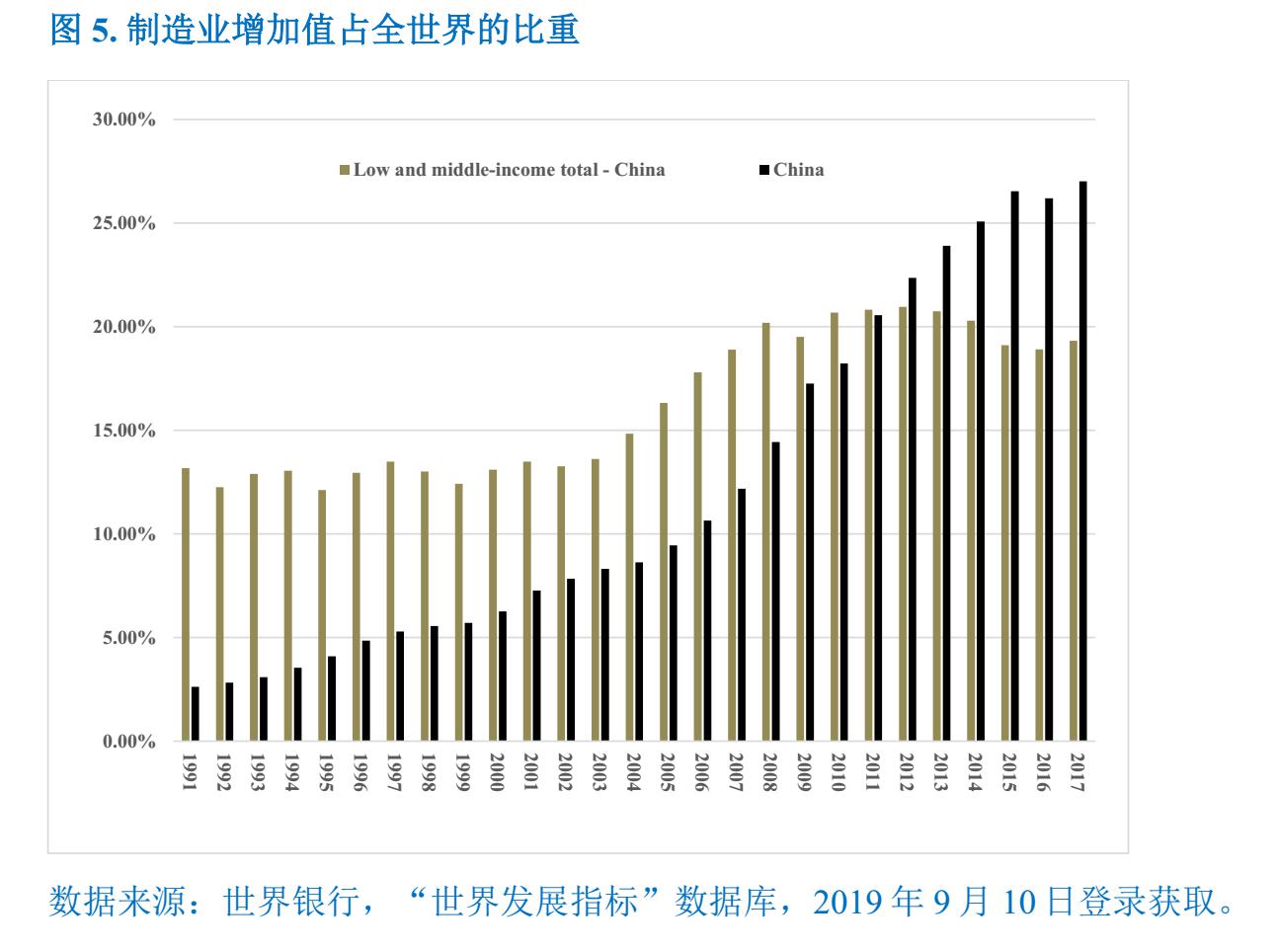

中國在全球的工業製品出口所佔的份額保持大幅增長,從1999年的4%增加到2017年的17%,在全球製造業所佔的份額以更為迅猛的速度增長,從1999年的6%增至2017年的27%。人類歷史上首次出現一個經濟體可以在全球範圍內,在不到二十年時間增加了近20個百分點,而中國之外的發展世界也經歷了增長,即便沒有中國發展得如此迅猛。中國之外的全部發展中經濟體,在全球的工業製品出口中所佔份額從1999年的13%稍有增加至2017年的14%, 在全球製造業增加值中所佔份額則是從1999年的13%增至2017年的19%。

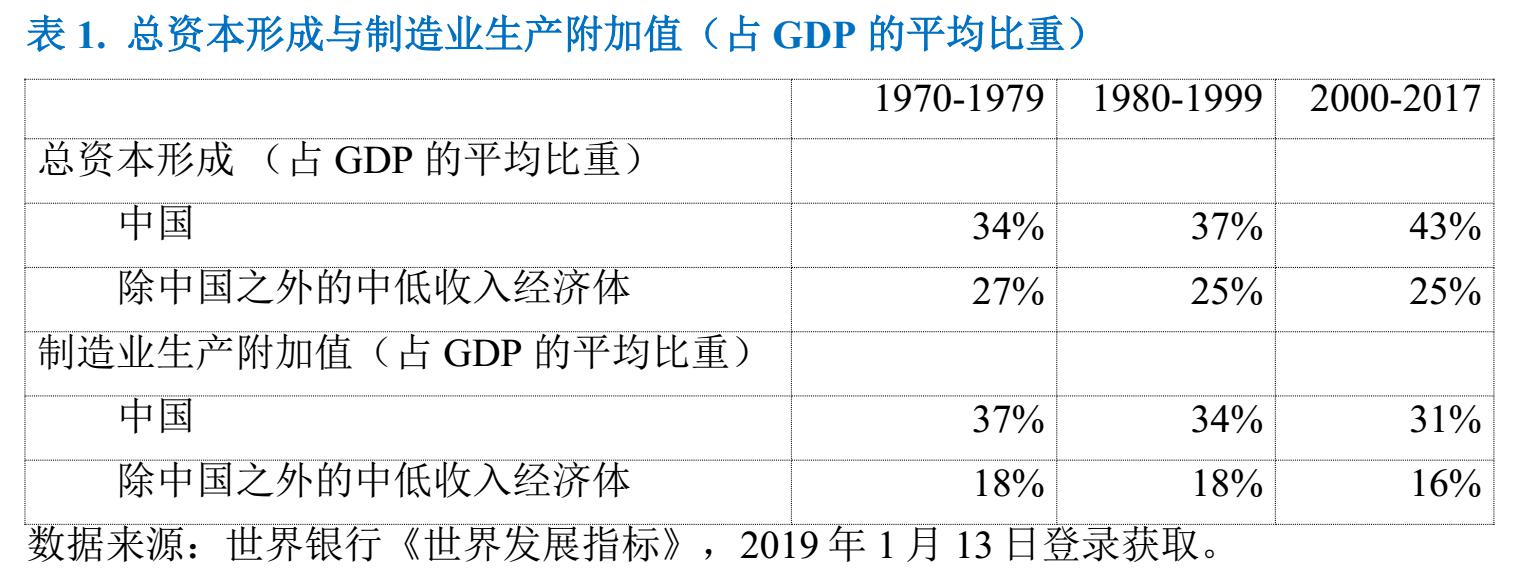

那麼,是什麼原因導致了中國與其它發展中國家的差異呢?無論深層的原因是什麼,直接原因都明顯不過,應該是生產性投資表現的差異。在2000-2017年期間,中國在全球的資本形成中所佔份額增加了20個百分點,而中國之外的發展中國家同期僅增加了8個百分點。國內資本形成佔GDP的平均比重同樣反映了這一現象,在此期間,中國的平均水平是43%,中國之外的全部發展中經濟體則只是25%,兩者差距甚大(幾乎是同樣的情況也見至於製造業增加值佔GDP的比重)。

建構中國對世界發展的系統影響的論述

全球化的主導信條的承諾是,隨着經濟體融入世界市場,資本會從發達國家向發展中國家流動,推動他們的資本形成,但這卻並沒有出現。試問這一表現上的差異,究竟與中國的走出去是一個什麼樣的關係?

回顧一下文獻,現有關於中國走出去的研究文獻基本上都是否定性、批判性的,主要集中於兩種論斷:第一個是所謂的“擠壓”論,認為中國出口的工業製品通過競爭將其它發展中國家的產品擠出了市場,包括國際市場及其國內市場;第二個論斷是所謂的“惡化底限”論,認為中國製造業的出口的競爭力主要源於廉價勞動力,這迫使其它發展中國家必須儘量降低勞動報酬、勞動條件來維持競爭力,以此來抵銷去工業化的壓力。這兩個論斷都藴含着新古典經濟學的知識立場,都專注於局部均衡框架中的市場競爭。

就學術文獻來看,尤其是最近也出現了一些以新古典理論“可運算一般均衡分析”的基礎研究,得出的結論是,如果説中國的出口符合比較優勢,簡單而言,勞動密集產品的出口過程對其它發展中國家確實是有損害的,這類似於“擠壓”論。但如果中國出口的產品違背比較優勢原則,技術密集性出口其實對其它發展中國家是一個正面的推動作用。當然中國的出口產品中,機械電子產品已經接近一半,機械電子產品按照各種各樣的標準來判斷,不能算是勞動密集型產品,而是技術相關的產品。因此新古典經濟學更全面均衡的分析是,指出中國的出口產品對其它發展中國家工業化的正面作用超過負面作用。

文獻中還存在後凱恩斯/結構主義經濟學為基礎的研究,得出更加複雜的判斷,指出中國的出口擴張縱使有“擠壓”的成分,但是也為發展中國家帶來了廉價、技術合適的生產資料,中國的直接投資縱使有“惡化底限”的成分,但是也透過關聯效應為其他發展中國家創造就業、誘發工業化投資。運用複雜的計量分析得出的結果大相徑庭。比如按照結構主義經濟學的國際收支制約的經濟增長模型去計量分析,得出的結果是中國推動發展中國家的國際貿易條件的改良並沒有為經濟增長帶來多少推動作用,而另外一些計量分析得出來的結果是對發展中國家的生產性投資起到了推動作用。

無論如何,上述兩個論斷佔據文獻的主流。中國對發展中國家的正面影響建立在現實觀察的基礎上,而不是一個純粹的理論判斷上。這一觀察的特別之處在於,強調留給發展中國家實現工業化的窗口越來越小,世界範圍的發展中國家,特別是隨着新技術的出現,要想複製中國走過的快速工業化道路,這個可能性越來越低,甚至會出現過早去工業化的危險,這就暫時肯定中國走出去的兩個論斷。

這一論斷還派生出另外一個莫名其妙的詞,稱為“上海效應”,是世界銀行所鼓吹和推動的,稱由於中國大量進口初級產品導致了這些高度依賴中國市場的經濟體,聚焦於出口產品結構和內部生產結構的“初級產品化”趨向,進一步延伸導致了他們的政治越來越專制獨裁等。

所謂的“上海效應”的判斷包含兩種不相同的理論,一種是新古典經濟學著名的“荷蘭病”理論,認為是中國的進口誘導了他們的初級產品化,而與此相反的屬於馬克思主義依附理論,關鍵問題在於能力,就是説,如果國際貿易條件是對初級產品愈趨不利——而這是“舊國際分工” 格局下的常態——則意味着落後地區的經濟剩餘外流,妨礙了工業化的推進。而這一點上中國與此相反,促進了發展中國家的工業化。

世紀之交以來中國貿易的急劇擴張,所伴隨的是中國的國際貿易條件持續惡化、以及中國以外的發展中經濟體的持續改善。如果這些發展中國家的工業化從中國的貿易中獲得了很大的利潤收入,卻沒有將其用於工業化投資,那是因為他們內部的政治、經濟的問題,特別著名的例子:分別是拉丁美洲的巴西和非洲的安哥拉,它們是最極端的例子,高度向中國出口初級產品得到鉅額收入和鉅額利潤,但是它們因為內部的政治經濟制度並沒有把這些收入用於產業升級、工業化投資。

生產性投資的表現差異、以及其成因的複雜性,也構成了對中國“惡化(全球勞動環境和工資水平的)底限”論的質疑和否定。

關鍵是,生產性投資是促成勞動生產率提升的主要原因,包括提高資本和勞動比率、以及推動工業化進程從而使得農村剩餘勞動力向(生產率水平較高的)工業部門轉移成為可能。

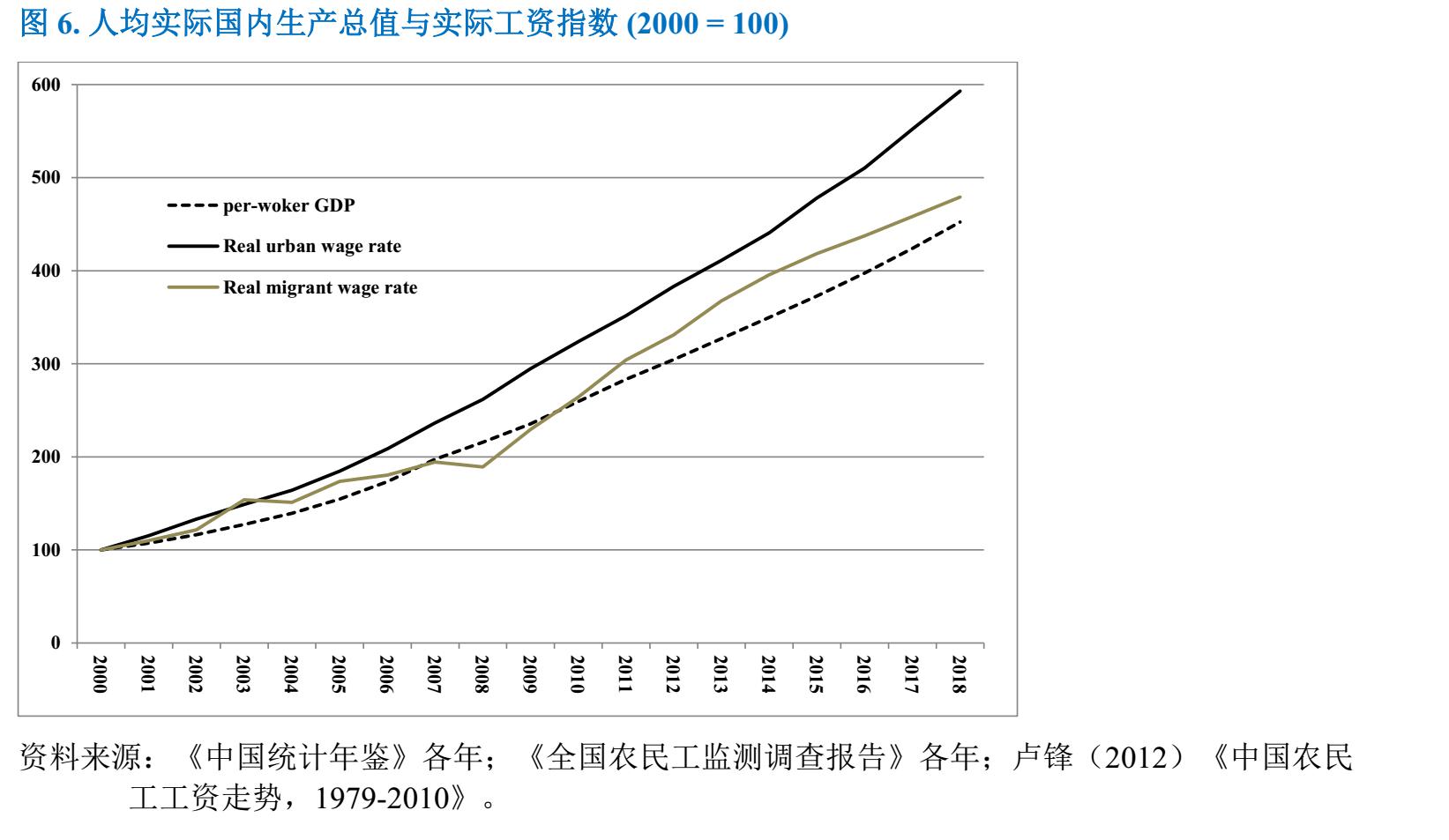

而尤其是自世紀之交以來,中國工業部門的出口競爭力的主要支撐因素是生產率提升,而非廉價勞動力。 圖六所顯示的中國生產率和工資水平快速提升的趨勢,正與“惡化底限” 論的判斷相反。

中國與新自由主義全球化

如果沒有中國走出去,世界發展本來會怎麼樣?眾所周知,華盛頓共識主導了全球化的政策信條。所謂的“三代政策信條”,即1980年代強調貿易自由化、1990年代強調公共資產與公共服務的私有化、2000年強調金融自由化,都是為了一個普遍性目標:使所有生產性資源都變成可以在市場上進行交易的金融資產,也就是説使得金融資本要最大限度上實現跨境、跨行業的自由流動來追求最高的回報率。

按照馬克思的公式而言,如果貨幣資本沒有進入商品資本而直接進入貨幣資本,得到利潤的過程是通過買賣各種各樣的金融產品、股票、債券、衍生工具等,而沒有通過生產過程。這一過程壓制了生產性投資,壓制了生產性活動。按照政治經濟學理論,無論是馬克思主義抑或是凱恩斯的理論,都必須有生產性活動。從這個意義上來説,這一過程是不可持續的。但詭異的是,2008年金融危機爆發之前,這一過程是持續的,哪怕之前有這裏或那裏的金融危機,特別是東南亞的金融危機。

為什麼它會持續呢?這就是哈維所説的剝奪性積累,其實也相當於是原始積累。並不是資本主義之前才稱作原始積累,原始積累一直是資本主義的一個正常組成部分,它在當今要表現為兩個方面:一是金融意義上的剝奪強權,通過世界範圍內的金融危機,廉價地將這些資源剝奪捲入進來;二是正常形態上的剝奪性,那就是所謂全球範圍內的掠食模型,通過新自由主義改革使得為全球生產的勞動力的增長速度遠遠超過需求。

根據國際貨幣組織的一個簡單估算,從1980到2005年,實際上全球直接為世界市場生產的勞動力的人數翻了兩番。人類歷史上所出現的這樣一個全球範圍內的勞動力市場,同樣也將中國的勞動力捲入進去。

這樣一個過程,對於後進發展當然是一個嚴重的破壞。為什麼呢?所謂底線競爭過程,是全球追求最廉價的勞動力的過程,金融危機起到了更加巨大的破壞作用。在這樣的情況下中國作為一個特例,透過內部的積累跳出了這個限制,這是全球範圍的特例。因為中國已經到了如此巨大的規模,它有可能支持全球規模的生產性投資,從而抵銷新自由主義的資本積累邏輯。

作者簡介:盧荻,經濟學博士,教授、博士生導師,中國人民大學比較政治經濟學研究中心主任,英國倫敦大學亞非學院經濟系教授,《政治經濟學評論》國際主編,Journal of Post-Keynesian Economics 編委。主要研究領域為中國經濟變革、全球化與後進發展、政治經濟學的比較研究。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。