劉小楓:國家危機中的史書撰寫

【文/劉小楓】

20世紀的史學大家霍布斯鮑姆(1917-2012)在談到“歐洲史”時説,“‘歐洲’處於防禦狀態達千年之久,如今,它用了500年就征服了世界。”這裏的“歐洲”打了引號,因為它實際僅僅指地理上的西歐,而古希臘人命名的“歐洲”這個地理概念在世界歷史中一直“是一個變動着的、可分開和有伸縮的概念”。[1]

艾瑞克·霍布斯鮑姆(Eric Hobsbawm,1917-2012)

霍布斯鮑姆在這裏沒有提到他在“現代歷史四部曲”(1789-1991)中充分展示的景象:西歐征服世界的500年給整個人類帶來的絕非僅僅是經濟繁榮、技術進步和幸福指數上升,還有難以計數的相互殺戮,尤其是意識形態上的戰爭。自“改革開放”以來,我國知識人對這一歷史景象的感觸尤為深刻。倘若如此,重新認識西歐政體如何崛起並征服世界,就是我們不得不面對的重大史學問題。

好些政治民族在崛起時並沒有伴隨着民族史學的繁榮,而西歐的日耳曼民族恰好不屬於這類政治民族。他們在崛起時不僅構建出民族史學,還構建出一種“普遍歷史”,後來叫做“世界歷史”。[2]遺憾的是,西歐崛起時的史學對我們來説迄今仍然是一大盲點。百年來,我國史學界研究西方史學投入熱情和精力最多的是現代史學,即19世紀的蘭克(1795-1886)之後的實證史學。甚至可以説,越是晚近的西方史學思潮,我們投入的熱情和精力越多。

認識西歐崛起的歷史與認識西歐崛起時期的史學是兩回事。用業內人士的説法,後者屬於史學史範疇。關注西歐崛起的歷史,通常只會關注西歐政治民族經歷的坎坷及其所取得的種種成就。西歐民族崛起時的修史反映了這些民族在崛起時面臨的問題,而我們從這些修史中則可以看到西歐民族的政治稟性。

利奧波德·馮·蘭克(Leopold von Ranke,1795-1886)

博丹的政治史學與國家危機

西歐崛起時期的史學在西方史學史上被稱為“近代西方史學”,通常分為前後兩個階段,即14至17世紀的王政時期和17至18世紀的[反王政]革命時期(啓蒙史學)。倘若如此,16至17世紀就至關重要,因為,這是從王政轉向反王政或者説從“專制”轉向“自由民主”的轉折時期。

**修史與史學理論也是兩回事。**西歐崛起的最初300年間,各色修史已經難以計數,而理論性質的史學著作屈指可數。博杜安(François Baudouin,1520-1573)的《論普遍歷史的要義及其與法學的關聯》(De instituione historiae universae,1561)通常被視為西歐的理論史學的開山之作,但在權威的史學史家凱利看來,讓·博丹(1530-1596)的《易於認識歷史的方法》(以下簡稱《方法》)問世比它僅晚5年,卻“更具抱負”(凱利,頁366)。[3]

由此看來,《方法》在西方史學史上佔有非常重要的位置,畢竟,它為我們呈現了16世紀西歐知識人對史學的理論認知。若與後現代的理論史學名著對觀,兩者的精神品質差異之大,尤為觸目驚心。[4]

讓·博丹(Jean Bodin,1530-1596

在不同的西方史學史學者眼中,《方法》得到的評價高低不一,這並不奇怪。如何認識比自己的德性更高的前人,對任何類型的帶有思想性質的史學(哲學史、文學史)來説,都是恆在的難題。

布羅的《史學的歷史》(2007)是晚近頗受好評的西方史學史普及讀物,作者僅僅順帶提到,博丹“嘗試撰寫俗世的普遍歷史,將文明的歷史回溯到原始起源”。[5] 布羅甚至沒有提到《方法》的書名,儘管他陳述了該書的一個關鍵特徵:以俗世的普遍歷史取代基督教的普遍歷史。

凱利認為《方法》非常重要,“值得單獨討論”,因為該書的第六章是博丹後來出版的《國是六書》的雛形。不過,在接下來單獨討論《方法》的地方,凱利花了5頁篇幅描述《方法》(凱利,頁370-375),卻顯得缺乏精當的概括能力。

布賴薩赫的心思縝密得多,他在“普遍歷史的破碎化”這樣的小標題下引介《方法》。[6] 儘管博丹致力構建基於自然秩序的普遍歷史,政治民族的歷史(或修史)仍然使得普遍歷史難以為繼:

在同神聖歷史分離之後,普遍歷史越來越像各民族、帝國和社會(今天我們也許可以稱它們為“文明”或“文化”)的迷宮。(布賴薩赫,頁240)

尤其難能可貴的是,布賴薩赫強調,博丹寫作《方法》與當時法蘭西王國面臨的政治危機有直接關係。

博丹的《易於認識歷史的方法》是為其政治學鉅著《國是六書》所寫的前期作品。法國在1550-1600年遭受的深刻危機使得優雅的敍述和個人退居次席,而對社會制度、習俗和法律的描述和分析具有頭等重要的意義。看來,只有這種作品和關於各個社會的比較史,才能夠提供必需的答案。(布賴薩赫,頁245)

布賴薩赫所説的“法國在1550-1600年遭受的深刻危機”,指加爾文教派引發的法蘭西王國的國家分裂危機。博丹既沒有寫過編年史書,也沒有寫過馬基雅維裏(1469-1527)的《李維史論》那樣的古史評鑑,他寫的是關於如何辨識史書的書。如果這樣的史學教科書與法蘭西王國的政治危機有關,那麼,我們應該如何認識這部史學史上的要著呢?

我們不妨按照布賴薩赫的指引,從博丹面臨的國家危機入手來認識這部史學教科書。我們理應想到,博丹面臨過的危機對我們來説仍然隨時可能出現,因為,給他國製造分裂恰好是西歐國家的某類激進政治人的習慣。倘若如此,我們就不能認為,學習博丹的《方法》僅僅是史學史專業人士的事情。

博丹與加爾文

博丹比加爾文(1509-1564)僅小21歲,算得上是同時代人。在如今的學術文獻乃至一般文史讀物中,加爾文的名字時常可見,博丹這個名字卻很少見。

儘管如此,博丹並不屬於被如今的學術思考乃至一般文史作家完全遺忘的歷史人物。由於他最早探究“主權”,而何謂“主權”的問題直到今天還困擾着世人,人們又不得不偶爾提到他的大名。這一現象隱含着一個政治史學問題:影響世界歷史的為何是加爾文而非博丹?這種歷史的偶然選擇產生了怎樣的後果?

1566年(明代嘉靖四十五年),年僅36歲的博丹出版了他的處女作《易於認識歷史的方法》。那個時候,一個將要擾亂歐洲歷史乃至世界歷史的幽靈——加爾文教義正在歐洲像疫情一樣迅速傳播。

約翰·加爾文(John Calvin,1509-1564)

“疫情”這個語詞用在這裏,難免讓人覺得帶有當前色彩。其實,筆者用這個語詞,僅僅因為沃爾澤在他研究加爾文式激進主義的傑作《清教徒的革命》(1965)前言開頭的一句話令人印象深刻:

加爾文主義的聖潔和虔敬,令我們所有人都傷痕累累。如果説那傷痕沒有留在我們的意識中,那麼,它就留在了我們隱秘的精神中。[7]

沃爾澤的“我們”當然指歐洲人尤其美國人,但如今的我們卻很難説加爾文式的激進主義與我們不相干,更不能説它沒有讓我們的政治意識也傷痕累累。

按照當今的加爾文信徒撰寫的加爾文傳記中的説法:

到1575年左右,加爾文主義已經成為一種國際性的宗教,它確信自己有能力和權力把世界帶入新的模式……必須點明,從美國的經驗看來,實際也是如此。[8]

這無異於説,美國的成功是加爾文主義政治模式的證明。

加爾文出版《基督教要義》(以下簡稱《要義》)的首版(1536年)時十分年輕,才27歲,博丹在這年恰好到了上小學的年紀。博丹的父親雖是做紡織貿易的商人,但觀念很保守,他讓兒子在13歲那年進了巴黎的加爾默羅修會(Carmelite Order)做見習修士。

在此期間,博丹逐漸對古典文史產生了強烈興趣。在西方宗教分裂(史書上通常稱為“宗教改革”)的背景下,這種興趣對於博丹從小接受的基督教信仰來説具有致命的殺傷力,以至於博丹在世時就已經有人懷疑他早就不是基督徒,而是異教徒。

《方法》出版於加爾文去世(1564)後的第3年,當時的法蘭西王國因宗教分裂引發的信仰衝突已經演變為內戰,而法國的分離分子的精神資源正是加爾文教義。

毫無疑問,加爾文提供了法國加爾文主義者造反(不管我們視這個“造反”為防禦性的還是侵略性的)所需要的神學上的推動力量,而且他繼續組織、支持法國的胡格諾派(即加爾文主義者)的暴動,直到1563年生命將盡之時,他還因認為休戰協定背叛了自己而深感遺憾。[9]

博丹20歲那年(1550)進圖盧茲(Toulouse)大學學習法學,這所大學在當時以提倡人文主義學問聞名。大學畢業後,博丹因學業優異留校任教,但29歲那年(1559),他離開大學到巴黎的王室高等法院當律師,原因據説是他對政治實踐更有興趣(一説因為他未能在大學獲得長聘教職)。如果真的是法蘭西的政治危機讓博丹離開了大學,那麼,法蘭西王國因加爾文教的影響而陷入內戰狀態就是博丹關切政治現實的唯一原因。

在思想史上,博丹以卷軼浩繁的《國是六書》(De Republica Libri Sex,舊譯“共和六書”)留名青史,而其中的“主權”論最受思想史家關注。説到“主權”,我們馬上會想到如今國際關係中的國家“主權”問題。其實,博丹論述的“主權”首先指國王的絕對權力,而這恰好是加爾文主義信徒非常憎恨的東西。

博丹《國是六書》(1594年版,日本東京大學藏)

加爾文大約在25歲時構思《要義》,27歲那年出版《要義》後,多次擴充:1539的第二版已經比3年前的第一版篇幅增加了3倍,依此而成的1541年法文本隨即對當時的政治現實產生了極大影響,成了“新信條的經典之作”。[10]到1559年最後定版時,加爾文對《要義》的修訂(調整結構甚至改寫)長達25年之久,其間不斷有簡寫本行世,以滿足歐洲各地信眾的需要(麥格拉思,頁138-143)。

博丹的《國是六書》出版後同樣產生了影響,“1600年前的多次重印就可以為證。”據説,甚至在18世紀下半葉,《國是六書》的節選本都還“風靡一時”。[11] 其實,無論《國是六書》有多大影響,都無法與加爾文的《要義》相提並論,所謂“風靡一時”的説法實屬誇張之辭:這種書沒可能“風靡一時”。

不僅如此,法國大革命之後,博丹迅速淡出世人的閲讀視野。直到今天,400多年前(1606年)的《國是六書》英譯本仍然是唯一的全譯本,如今西方學界的一般學人所用的僅僅是節譯本。[12] 加爾文的《要義》則不同,儘管篇幅巨大(1200頁),英文全譯本不斷更新(沃格林/卷四,頁353注2),甚至中譯也有兩個全譯本,而且不斷重印。[13]若算上台灣和香港地區的繁體字版譯本,就更多了。

加爾文《基督教要義》的各種中譯本

當然,這種對比未必公平。加爾文的《要義》屬於“抗羅宗”信眾讀物,博丹的書則不是,需要閲讀的人不多,並不奇怪。何況,加爾文的《教義》幾乎是在憑“我信”解釋《聖經》,僅僅最後一個部分談到政治,顯得與政治不相干,而博丹的著作幾乎無不與政治相關,想要閲讀的人不多,也不奇怪。奇怪的倒是:直到今天,對世界政治產生影響的是加爾文的《要義》,而不是博丹的《國是六書》。這意味着什麼呢?

如果加爾文扮演着“具有卡里斯馬天賦的教師”角色,自認為“負有向較為簡單的心智傳達聖經教義的職責”(沃格林/卷四,頁348),那麼,他的《要義》將會產生怎樣的政治影響,也就不難推想:不外乎讓“較為簡單的心智”自以為知道何謂好政治。[14]

博丹思想的基本原理在36歲那年出版的《方法》中“已經確定了”。在後來的每一部著作中,博丹致力“特別突出”其思想原理的某一個部分,其他部分則“遭到不成比例的壓縮”(沃格林/卷五,頁226)。如果説君主主權論法理是博丹思想的基本要核,那麼,在《方法》中,這一法理的確已經是核心論題。博丹致力於構建君主主權論,旨在為法蘭西王國剋制國家分裂危機提供法理依據,據説其史學思想具有“法蘭西愛國主義”性質(布賴薩赫,頁238)。

倘若如此,一個引人興味但也讓人撓頭的思想史問題就出現了:博丹在大學所受的教育與加爾文早年在奧爾良法學院所學的東西並沒有什麼大的差別(麥格拉思,頁53-63),但加爾文教義導致了絕非僅僅是法蘭西王國的國家分裂,博丹則為法蘭西王國如何剋制國家分裂殫精竭慮,為何兩者的思想如此南轅北轍甚至針鋒相對?作為一個法國人,加爾文為什麼樂於見到自己的國家陷入分裂?

政治體的主權與國家危機

《方法》第一部分的主題是“論史”或“論政治教育”(含5章),此後(第六章“論政體”)博丹開始談他思考的主要問題:什麼是最佳政體。這意味着,並不是誰都有資格來談論這個問題:必須經過前面的心性品質磨鍊,才有資格討論這個問題。

如何理解博丹的君主主權論法理,迄今是政治思想史上的一大絆腳石,原因不外乎兩點。首先,由於自由民主觀念是如今的“普世價值”,學界已經很少有人關心君主主權論的自然法理。第二,由於現代的政治教育與博丹所理解的政治教育完全不同,很難期待有誰符合博丹所要求的條件與他一起討論君主主權論的法理。

如果我們有興味把博丹的君主主權論當做“史料”讀着玩兒,那麼,我們至少值得意識到兩點。第一,博丹談論君主主權論的優長時,他的心目中並非沒有民主制和貴族制主權論的觀念。畢竟,政體類型的比較是古希臘政治哲學和政治史學的核心論題,博丹的思考植根於這個傳統。除非我們自己也熟悉這個傳統,而非已經有堅定的加爾文主義式民主主權論信念,我們不可能與博丹一起思考。

進入第六章正題後,博丹首先討論“什麼是國民”和“什麼是職官”,然後才提出什麼是“主權”的問題(《方法》,頁210)。換言之,博丹的論述並非是從君主主權論入手,而是從“主權”應該在誰手裏的問題入手。

第二,我們值得關注,博丹在這一部分如何展示他的政治史學,即如何將他的“普遍法”或“自然秩序”原則應用於政治史材料。

**博丹的歷史閲讀盯住的主要問題是政治體的“主權”[王權]的性質,因為他所屬的政治體正面臨這樣的問題。**他首先着重考察了古羅馬皇帝和歷史上的法國國王的權力形態,然後再轉而研究歷史上各種類型的政治體的主權形態,以便提煉出主權的共同原則。他相信,這些原則能夠同時適用於民主制、貴族制和君主制,即使這三種制度會因時因地有這樣或那樣的變化。

我們看到,題為“國家的變遷”一節出現在考察歷史上的各種政體之後(《方法》,頁246)。隨後出現了“帝國”主題,而緊接這個主題之後的是“與數相關的各國家的變化”(《方法》,頁259以下)。“數”屬於自然秩序的法則,而非受歷史支配,引入“數”的觀念後,博丹又回到“帝國的變遷”論題(《方法》,275-312)。

經過對政體的歷史變遷所作的將政治歷史與自然原理結合起來的長程考察後,博丹才走向他在這一部分開頭許諾要探問的“最佳政體形式”問題(《方法》,頁312)。隨後我們看到,博丹提出了“王權與宇宙帝國一致”的論題。可是,在這一節裏,博丹談論的仍然是世界政治史上的大量政體史例(《方法》,頁317-326)。

十六世紀的威尼斯

博丹在這裏用了不少篇幅來討論威尼斯這樣的城邦共和國是否稱得上“最佳政體”,今天的我們對此一定會有興趣。博丹讓我們看到,與如今許多人的觀點一樣,當時有不少政治史家稱讚威尼斯商人的國家,理由是“生活在那裏擁有極大的自由”。博丹對這個理由的反駁如下:

建立國家的目的不是自由,而是生活得更好。在一個人人都如此熱切地縱容自己的習慣和慾望的城市裏,德性當然幾乎沒有棲息之地。如果我們衡量人幸福的標準是財富、榮譽、領地、愉悦和無限制的自由,那[威尼斯]這個國家中處處充滿了幸福;但如果我們以更優越的德性為標準,我不明白為何威尼斯是最傑出的國家。(《方法》,頁322)

“論政體”在《方法》中僅僅是全書中的一章,篇幅卻佔全書三分之一還多。總體來看,這一章的論述顯得有如一個政治史學的迷宮。這興許是因為,博丹以政治史學的方式探究“法理之事”(legitima)。但更有可能是如沃格林所説,這個問題在《方法》中不得不極度壓縮,因為《方法》僅是一部引論性質的教科書。否則,博丹不會在《方法》出版10年之後又撰寫篇幅更大的《國是六書》。

第六章“論政體”之後,博丹轉向了“建立普遍法”的論題。與此相應,完成《國是六書》之後,博丹又撰寫了《普遍法的劃分》(juris universi distributio,1578),而這一論題在《方法》中同樣被極度壓縮。[15]可以説,在博丹那裏,**普遍歷史研究是普遍法學的基礎。**如今訓練法學家不會要求學習歷史,法學家難免搞不懂為何博丹要求法學家學習歷史,當然也搞不懂堪稱儒家的法哲學原理的《春秋繁露》為何要以孔子的《春秋》和公羊氏的秘傳為基礎。

南宋嘉定四年江右計台刻本《春秋繁露》(中國國家圖書館藏)

博丹身處法蘭西王國的王朝轉換期(瓦盧瓦王朝/波旁王朝),國運岌岌可危。首先,當時法蘭西王國面臨的“國際”處境非常糟糕:自1519年西班牙國王查理五世(1500-1558)成為神聖羅馬帝國皇帝后,法國就面臨被包圍的態勢。1525年,法王弗朗西斯一世(1494-1547)領軍在意大利北部的帕維亞(Pavia)與神聖羅馬帝國軍隊交手戰敗被俘,被迫接受屈辱的《馬德里條約》(1526)。為了挽回敗局,這位“最虔誠的基督教國王”也不得不與德意志地區信路德教的王公結盟,甚至在1543年與異教的土耳其人結盟。

第二,法蘭西王國的世襲君主制在這時也遭遇歷史的偶然。弗朗西斯一世是有抱負且有骨氣的君主,他在被迫簽署《馬德里條約》前曾寫下詔書,自己簽署的條約但凡有損法國利益的均屬無效。博丹17歲那年(1547),弗朗西斯一世在位32年後駕崩,他的兒子亨利二世(1519-1559)繼位,但12年後就死於非命(比武時遭意外)。弗朗西斯一世的孫子弗朗西斯二世(1544-1560)繼位時年僅15歲,而且體弱多病,在位僅一年就撒手人寰。王位轉到他年僅10歲的弟弟查理九世(1550-1574)身上,由他們的來自弗羅倫薩美迪奇家族的母親攝政。這個意大利女人實際統治法國長達10年之久,博丹的《方法》就成於這段時期。查理九世到了能親政的年齡沒多久就離世,王位再轉移到小他一歲的弟弟亨利三世(1551-1589)身上,這時,法國已經深陷宗教內戰泥潭不能自拔。

第三,俗話説禍不單行,這時的法蘭西王國還遭遇另一個歷史的偶然:弗朗西斯一世即位(1515)不久,路德事件就發生了。面對隨之而來的騷亂,法王採取嚴厲壓制措施:自1523年起,不斷有新教徒被送上火刑柱。

弗朗西斯一世的鎮壓激發了新教徒加爾文更為激進的聚眾反抗,針對羅馬教會的信仰更新鬥爭變成了針對王政的造反運動。亨利二世繼位(1547)後,對新教徒的迫害進一步升級,巴黎議會為了處理新教徒案件甚至建了“焚燒室”。這非但沒能阻止反倒刺激了加爾文教的發展:至1550年代後期,“可能有將近一半的法國貴族和三分之一的城市居民”成了加爾文派信徒。[16]

弗朗西斯一世

法國南部和西南部地區的貴族和從商的信徒皈依加爾文宗後,按照加爾文的政教原則組成了有嚴密組織形式的Huguenots[聯盟者](通常音譯作“胡格諾派”),接受加爾文宗的國際總部日內瓦的指揮,直接挑戰國王的治權,法國王室和北部貴族自然會把胡格諾派視為不可容忍的威脅(沃爾澤,頁77-105)。

1560年,加爾文派信徒試圖綁架年幼的國王弗朗西斯二世,1562年,天主教派首領吉斯派軍隊襲擊在瓦西(Vassy)鎮舉行祭祀儀式的加爾文派信徒,導致上百人死亡,內戰隨即爆發——這年博丹32歲。

從1562至1598年間,一連8場間以8次休戰的黑暗宗教戰爭(1562 -1563;1567-1568;1569-1570;1573-1574;1576;1577;1579-1580;1585-1598)衝擊了國家。在上層政治之下,一個懺悔暴力和屠殺的惡性循環遍及全法國的草根階層。(瓊斯,頁136)

亨利三世繼承王位後不久,加爾文教徒試圖在南部和西南部建立聯邦搞獨立,法蘭西王國實際上已經南北分裂。《國是六書》與其説是博丹給剛登基的亨利三世的獻言之作,不如説是他針對祖國的內戰狀態的經世之作。面對國家的分裂,亨利三世軟弱無能,處事毫無章法,在天主教集團與加爾文派之間搖擺,最終被天主教修士刺殺(1589年8月)。直到王室的遠親亨利四世(1553-1610)繼位,法蘭西才迎來一位有高超政治智慧和偉大政治氣魄的王者,否則內戰還會延續。

今天的我們覺得,在這樣的偶然歷史處境中,博丹論證君主主權論法理讓人匪夷所思。其實,如果我們看到,當時的西歐王國正在艱難地建立領土性國家,那麼,我們就應該説,博丹對君主主權論法理的思考代表了日耳曼民族在崛起時的最高智識成果。事實上,他的思考對法蘭西王國的最終崛起(路易十四時代)的確起了積極的智識作用。[17]

**博丹在《方法》中已經致力於引導國家的擔綱者階層思考何謂“最佳政體”,並以對世界歷史上的古今各種政體的考察為依託。**他並沒有鼓吹世襲君主制,毋寧説,他在探究一種切合法蘭西國體的德性政體。即便《國是六書》中的“絕對王權”論,也與如今民主智識人常説的“專制”風馬牛不相及。

王權君主制的國家最完滿地包含了人類行為中較低的、更具衝突性的方面。這一幸運的君主的位置處於永恆與短暫之間,處於神聖與政治之間。用多少有些相悖的説法來説,絕對性正是這種中間位置的功能之一。[18]

對於博丹的一生,施米特這樣説:

[博丹]經常走進他的國家和他那個時代的內政火線,干預危險的局勢,往往陷於生命危險……出於對公共的安定、安全和秩序的強烈要求,他頭腦中形成了最早的法理清晰的歐洲國家法概念。[19]

儘管博丹的國家法思想“法理清晰”,卻被隨後的歐洲歷史拋棄了,取而代之的是民主政治論。

博丹的政治教育為何失敗

由此出現了一個屬於政治史學的問題:博丹對“各種政體”的思考已經包含對民主政體優劣的深入考察,為何17世紀的西歐會興起顛覆所有政治思考的民主政治論?

答案並非不清楚:因為博丹生活在西方基督教的大分裂猛然爆發的時代——通常稱為“宗教改革”時代。換言之,如今被視為“普世價值”的自由民主信仰的真正動機來自看似與政治不相干的“宗教改革”。畢竟,無論民主政治論抑或民主政體,在古代希臘就有了,並不是什麼現代的新東西。被視為“普世價值”的現代自由民主信仰的特徵在於,它打上了加爾文主義的烙印。[20]

博丹沒有意識到,自己面對的國家內戰雖然是老故事,即國王與封建貴族或中央與外省的利益衝突,但“宗教使它成了新故事”(瓊斯,頁133)。內戰自古就有,意識形態化的內戰(宗教內戰)卻是西方基督教分裂給世界歷史帶來的毒株。

博丹沒有認識到這一點,並不奇怪,因為這種具有現代性質的戰爭在當時才剛剛開始(沃爾澤,頁305-330)。半個多世紀後,霍布斯已經敏鋭意識到新內戰的特點,他在1645年給朋友寫信時説:

經驗告訴我們,精神力量與世俗力量之間的分歧開始多於任何其他事物之間的分歧,這就是基督教世界內戰產生的原因。[21]

即便如此,霍布斯也沒有能夠預見到,宗教性內戰會在隨後的世界歷史中成為“全球化”的一大特徵。20世紀的中國所經歷的內戰以及迄今還硝煙瀰漫的精神內戰,從世界政治史的角度看,都與加爾文時刻相關。

如今的世界史教科書大多以積極口吻描述“宗教改革”運動,勤于思考的思想史家則看到,這場運動“不僅僅是一場針對教會的反叛”,同時也是、甚至更是一場“對智識秩序的反叛”(沃格林/卷四,頁351)。這種反智精神有如一株精神病毒,在隨後的世界歷史中產生出多種變異,禍害無窮。

儘管其論著中缺少對於私人誅殺君主的討論,但加爾文確實為宗教戰爭提供了全然意識形態的火藥庫——截至1560年,此類戰爭已大有劍拔弩張、一觸即發之勢。此後,確有預示了克倫威爾的武裝先知;確有以宗教之名反叛其君主的社會等級;確有務求使戰爭變得國際化的盟約;確有將其對手污名化為“人類公敵”的歹毒舉動。(沃格林/卷四,頁372)

加爾文的《要義》自1541年的法文版問世後開始“風靡一時”,博丹的《方法》在此25年後問世。即便沒有史料證明,博丹的 《方法》有針對加爾文的《要義》的意圖,今天的我們也值得將兩者放在一起對觀,畢竟,它們出自相同的語境。

《基督教要義》基本上是一部政治性論著;就其為當時不確定的狀況提供了一種解決方案而言,它實乃一件傑出的“應景之作”(livre de circonstance)。……進而言之,使該書應運而生的“環境”,並非一個微小的事件,而是一種文明性災難。……

在路德所遭遇的困境和加爾文的構思之間,已然過去了10年。許多個10年累積的問題已經塵埃落定;論敵們的駁難已經為人所知,而自身的弱點也已有所暴露;諸多血腥事件也提醒他們注意到走火入魔所導致的諸種千禧年運動和社會革命的危險;最初的熱忱所導致的不謹慎表述也受到了限制;而且首當其衝的是,福音派運動逐漸流變為無窮多的分裂教派,也已成為一種苦痛的前景。(沃格林/卷四,頁352-353)

**加爾文教義讓法國的信從者成了國家分裂分子,很多貴族從加爾文派提供的聯邦制構想中看到了重新贏回領地以及獲得地方權力的契機,**正是在這一“環境”中,博丹提出了政治體的主權問題。就此而言,《方法》的思想意義遠遠超出史學史範疇。

很可能是在對比加爾文的《要義》與博丹的《方法》之後,沃格林才對加爾文的《要義》做出如下評議:

既然加爾文是一位出色的律師,結果便頗為令人振奮,或者毋寧説,在其人身上似乎具有最為微弱的幽默或卑劣之感。令我們感到遺憾的是,對於加爾文純粹的嚴肅感與虔信感,我們幾乎不能有絲毫懷疑。但是,對於那些在論辯中搞陰謀詭計的行家裏手而言,提供一章又一章篤實的娛樂品這項事業,客觀上足夠構成一部喜劇了。(沃格林/卷四,頁354)

沃格林《政治觀念史稿》卷四《文藝復興與宗教改革》華東師範大學出版社2019年修訂版

我們若翻開加爾文的《要義》,僅會在最後部分看到對政治問題的討論,而且篇幅不長,難免會覺得加爾文的説教僅涉及信仰之事。何況他還申明,最後談論政治問題的主題“本質上似乎與關於信仰的屬靈學説無關”。其實,“加爾文認為,將政治學説結合到關於基督教信仰的學説中去,不僅是正確的,而且是‘某種必然性使然’”:

加爾文首先探討了這種結合的政治必然性:正當的秩序,一方面受到被“瘋狂和野蠻的人”顛覆的威脅,另一方面也受到那些“君主的諂媚者”的威脅,他們對世俗權力的吹捧竟然到了冒犯上帝親自統治的程度。這些相互對立的偏激者們,顯然都威脅到了基督徒在塵世的安全。而且更為重要的是,“除非這些惡人們受到壓制,否則,純潔的信仰就會消亡”。(漢考克,頁38)

若與加爾文的《要義》開頭對比,我們得説,博丹的《方法》與加爾文的《要義》具有完全不同的心性品質和智識取向。《要義》的初版(1536)以“致讀者書”和“致法王弗朗西斯一世書”開篇,前者以具有卡里斯馬天賦的教師身份對反叛羅馬教會的新教徒説話,許諾會給他們提供一部周全的信仰指南:

我寫這本書的目的一直是為了幫助和教導準神學生研讀神的話語,使他們不僅能有很好的開端,而且能順利地進深。(《要義》,頁78)

“致讀者書”篇幅很短,“致法王弗朗西斯一世書”則是長篇辯護詞,它對國王宣示:無論遭受怎樣的迫害,加爾文的教會都會捍衞自己的信仰。

加爾文的教會為什麼會遭受迫害?從加爾文的辯護來看,是因為“宗教改革的證道被指控導致騷亂”:

他們惡毒地指控我們所傳講的教義導致了許多的騷亂、動盪和爭辯,在許多人身上產生了惡劣的影響。他們這樣做是不公正的。他們把這一切邪惡歸在我們所傳講的教義上,這完全是不公正的,因為這一切本是出於撒旦的惡意。(《要義》,頁100)

直到今天,一般史書仍然僅僅把加爾文的《要義》視為受到路德行動激發的新基督教教義的綱要。但在沃格林看來,就教義方面而言,《要義》“鮮少包含令人感到驚奇的東西”,彙編的成分遠大於原創(沃格林/卷四,頁352)。“致法王弗朗西斯一世”的辯護書充分證明,《要義》的寫作意圖絕非僅僅是“為了幫助和教導準神學生研讀神的話語”,甚至也未必是為了讓新教徒有抵抗國王“迫害”的能力,毋寧説,加爾文希望用他的書塑造能給此世帶來“新天新地”的新人。

加爾文的這部作品或許可稱為第一部刻意創作的靈知主義寶書。一個人能夠寫出這樣一部寶書,一個人能夠與人類的知識傳統決裂——因為他在生命中深信,一個新的真理和一個新的世界會因他而開始——必然是處於一種罕見的精神病態。[22]

The Musée Jean Calvin (John Calvin Museum) in Noyon, Oise, Picardy, France

開啓波旁王朝的亨利四世(1553-1610)是了不起的君王,雖然他早在年輕時就做了一個加爾文宗小派的首領,但在進兵巴黎正式加冕(1594)後,他毅然宣佈改宗天主教,然後“用了四年時間對鬧事者進行威脅、談判和收買”(瓊斯,頁137)。他終止三級會議,剪滅不馴服的貴族,以絕對主權的方式結束了內戰。

1598年4月,亨利四世在南特大教堂頒佈敕令,宣佈天主教為國教,同時承認加爾文派的信仰自由,享有公民權利(史稱歐洲第一份有關宗教寬容的敕令),加爾文派激進分子宣講的所有君王都是“暴君”的傳言不攻自破。

博丹沒能看見這一天,他在兩年前已經辭世。法國內戰的“新故事”到這裏也僅僅是暫時告一段落而已,因為“宗教戰爭的精神直到投石黨運動時期(1648-1652)才完全結束”(瓊斯,頁140)。那個時候,加爾文教的種子已經在英格蘭王國開花結果。

“不從國教者”的誕生

宗教改革風潮興起時,亨利八世(1509-1547在位)已經成功讓英格蘭議會在1533年頒佈《上訴限制法案》宣稱英格蘭國王的主權。由於亨利八世因離婚事件遭羅馬教廷施以“絕罰”,英格蘭王國議院又在1534年通過《最高治權法案》(Act of Supremacy,又譯“至尊法案”),宣佈亨利八世為英國教會的最高首領,確認國王有權管理教會和僧侶的財產,以法律形式確認了早就存在的現實,還確認國王擁有精神權威和管轄屬於信仰問題的權力。

這算不上是什麼創舉:法王弗朗西斯一世在此十多年前就逼迫教宗簽署《博洛尼亞教務條約》,確認國王擁有對法國教會的“主權”。無論法國還是英國,宗教改革運動興起時,就抵制羅馬教廷的權力而言,新教徒與國家並無矛盾。新的矛盾恰恰在於:國王(或國家)的權力要管制本國的教會。

英國國王收回教會管轄權後,英國的天主教會就成了所謂的英國國教(Ecclesia Anglicana,俗稱“聖公會”)。亨利八世和英國議會僅僅把教會收歸國有,無意改變教會的教義和教階建制,從而也就並不支持新教改革,仍然持守正統教儀(如聖餐禮)。既然新教改革訴求首先指向教會的教義、教儀和教階建制,英格蘭的新教訴求就直接威脅到王國的教會(沃格林/卷五,頁81-90)。

亨利八世(Henry Ⅷ of England,1491-1547)

亨利八世“竭盡全力創建一個具有自我意識的民族教會,這個教會將整個國家團結在國王周圍”。然而,“儘管有殘忍的叛國罪和異端法”,亨利八世的“這個嘗試還是失敗了”。[23]加爾文的教義和精神讓英國的新教徒對《最高治權法案》的絕對王權性質難以忍受,儘管他們支持國教拒斥羅馬教廷。

這樣一來,英國的新教運動就變成了不是與教宗作對,而是與國王作對。在德意志地區,新教改革訴求與王國或公國尋求獨立自主權的訴求相一致,在英格蘭卻變成了王國的分裂要素,出現了所謂“狄森特”(Dissenter[不從國教者]),他們大多是新興的工商界人士。[24]為了維護國王的治權,國王必然要壓制新教徒,反過來新教徒必然把國王的治權稱為“迫害”。

亨利八世的“機運”頗有些像弗朗西斯一世,他也在1547年駕崩。他的愛子愛德華六世(1537-1553)體弱多病,繼位後僅6年就撒手人寰(1547-1553)。愛德華六世臨死前立下詔書把王位傳給自己的表姐簡·格雷(1537-1554),因為他同父異母的姐姐瑪麗(1516-1558)是個狂熱的天主教徒。

未料瑪麗個性強悍,在樞密院支持下,僅用了13天時間就廢黜簡·格雷,自己登基(1553),隨即宣佈英格蘭恢復羅馬天主教。雖然瑪麗身體不好,當王僅5年就病逝,但她血腥壓制新教徒,塑造了激進的狄森特分子,給世界歷史帶來的影響太過深遠(沃爾澤,頁105-114)。

信奉新教的伊麗莎白一世(1558-1603)執政後,聖公會在1571年提出《39條信綱》(Thirty-Nine Articles),其中雖然包含兩項基本的新教教義(因信稱義和唯《聖經》論),卻並沒有否認羅馬教會的教義。這樣一來,英國國教就成了一種奇特的基督教教派:教義上帶有某些新教色彩,建制和教儀仍然是舊教。這當然不能緩和不從國教的各種加爾文宗激進派,反倒使得英國的宗教改革日益變成了徹底脱離國教另立教派的分離主義運動。

伊麗莎白一世與《39條信綱》

伊麗莎白一世當王時期,英格蘭王國強勢崛起,但國內的宗教分裂問題依然嚴重威脅王權,胡克(1554-1600)竭力為英格蘭王國的國教政體的“王權”辯護就是證明。[25]

雖然胡克的目標是把英國國教會建立在自然法原則的基礎上,但其實際所為卻是通過把宗教嫁接在英國君主制的立法和議會傳統之上而使之政治化了。英國國教會盡管本質上是一種神聖基礎,但它還是一種人類意志和英國經驗的表現;正因如此,它成為英國民族史的一部分。(凱利,頁342)

在《論教會政體》的前言中,胡克提到加爾文,“但毫無疑問語帶譏諷”(沃格林/卷五,頁110;詳參《新政治科學》,頁146)。1603年,詹姆斯一世(1566-1625)繼承伊麗莎白一世的王位後,要求所有國人臣服國王。保皇議會通過《信奉國教法》,政府和國教教會開始廣泛迫害“不從國教者”,把狄森特逼成了separatist[分離主義分子],儘管他們有另一個好聽的名稱Nonconformist[不從國教者],更一般的稱呼是“清教徒”。

隨後的故事就不用概述了,眾所周知,英國的宗教分裂事件引發的兩件大事對世界歷史產生了難以估量的影響:第一,宗教分裂引發了英國內戰(“清教革命”);第二,大量受迫害的狄森特逃往美洲殖民地,以至於後來獨立建國的美國成了激進狄森特的天堂。[26]

在英國,“光榮革命”雖然保留了君主制的形式,也為“不從國教者”堅持不懈的反抗提供了激進政治的温牀。[27]

截止到18世紀晚期,一大羣政治作家及機構都開始要求相當激進的選舉權範圍。幾乎所有的激進主義者都同意,上帝創造的每一個人都是平等的,因為他們都擁有“同樣的理性、感覺和情感以感染和影響他人,同樣的激情以活動,同樣的理性以引導自身,同樣的道德準則以約束自我,以及同樣的自由意志以做出抉擇”。激進主義宣傳家中有相當一部分不是不從國教者就是自由派國教徒,長久以來致力於爭取宗教寬容,並將他們對信仰自由的要求建立於一切人的自然權利理論之上。(狄金森,頁176)

光榮革命

1898年,一位荷蘭的狂熱加爾文信徒在美國普林斯頓大學做了題為“加爾文主義”的系列講座,他在講座中宣稱:

每一位稱職的史學家都無一例外地證實班克羅夫特在《美國曆史》一書中的話:“對加爾文主義的狂熱就是對自由的狂熱;在為自由而戰的道德戰場上,加爾文的信仰告白就是他的武器,就是他最忠誠的同盟軍。”

另一位美國史學家普林斯特這樣説:“我們國家在憲法上所確立的自由來自於、也紮根於加爾文主義。”(凱波爾,頁259-260)

筆者在2015年才讀到這段話,兩個長期未解的困惑由此迎刃而解:第一,加爾文主義為什麼會是美國意識形態的核心;第二,當今學界相當流行的狄森特信仰為何會源自普林斯頓大學的華僑史學教授。

那位荷蘭的狂熱加爾文信徒在講座中繼續説:

加爾文主義給法律開闢了新的道路,首先在西歐,然後是歐洲大陸與北美,今天正影響着越來越多的國家。假如説這個事實還沒有被公眾完全承認的話,至少已經為所有從事科學的人所承認,但我認為僅僅有這幾句聲明是不夠的。

為了瞭解加爾文主義對我們的政治發展所帶來的影響,我們必須來看加爾文主義是如何為根本性的政治理念之形成打開大門的,這些政治理念又是如何從加爾文主義的原則之根上發芽成長的。(凱波爾,頁260)

隨後,這位加爾文主義狂熱分子花了差不多9頁篇幅宣講他關於“上帝對國家擁有絕對主權”的加爾文教義(凱波爾,頁260-270;對觀沃爾澤,頁29-34)。從中不難看到,加爾文主義版本的“自由民主”就是狄森特的“上帝”,美國就是他們的新耶路撒冷。

凱波爾用的是加爾文主義的語言,政治思想史家沃格林用政治史學的語言描述了同一個歷史:

屬靈核心團體組成之聯盟的觀念可為具有至大的歷史重要性,這是因為,通過各殖民地的清教徒定居點,它已經成為美國聯邦主義的終極宗教內核。更有進者,通過美國聯邦觀念對於國際政治的影響,它已成為20世紀無疾而終的單一“世界政府”組織嘗試的最為有力的內涵。(沃格林/卷四,頁218)

由此來看,美國有政治學家説加爾文“恢復了理性和政治之間古典關係中的某種成分以及古典哲學家的名聲中的某種成分”,就顯得缺乏辨識力,幸好這樣説的政治學家隨後就自己否定了自己。[28] 人們的確應該記住沃格林的告誡:“加爾文有一種無與倫比的天賦,那就是肆無忌憚地進行解釋”(沃格林/卷五,頁53)。

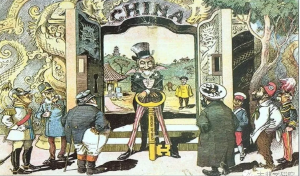

我們值得意識到,就在凱波爾宣講“加爾文主義”那年,美國主動挑起與西班牙的戰爭,順手奪取西班牙在東南亞的殖民地菲律賓。次年,美國政府發表關於中國的“門户開放”宣言,要求與歐洲列強“利益均沾”。[29]從此,美國攜帶着加爾文主義走向了“國際化”。

“門户開放”政策漫畫

在這樣的“全球化”進程中,博丹的政治思考被掃進歷史的垃圾堆,一點兒都不奇怪。

自由國際與激進政治

本文開始時曾提到,如今的加爾文傳記作家説,“到1575年左右,加爾文主義已經成為一種國際性的宗教。”其實,在加爾文和博丹的時代,歐洲還談不上有所謂“國際”觀念,這種觀念誕生於啓蒙運動之後的18世紀末期。當時的英國立法者邊沁(1748-1832)在1780年寫道:

International是個新詞,它被用來表達歸於國際公法一類的法律分支;如果不是習慣的影響力,這樣一個缺乏特徵的名稱似乎可以更確切地稱為“國內法理學”。[30]

我們會覺得奇怪,為何在邊沁看來,“國際公法”實際上指“國內法理學”?邊沁的意思是:“國際法”專指“主權者之間的相互交易”。當時歐洲的政治體(國家)很多,卻未必個個都有名副其實的“主權”(今天仍然如此)。既然真正有“主權”的國家才能進入國與國之間的交易關係,那麼,“國際公法”實際取決於“國內法理學”。這意味着,所謂“國際公法”就是“帝國法”。我們應該意識到,邊沁這樣説的時候,正是大英帝國的全球擴張走向巔峯之際。[31]

傑里米·邊沁(Jeremy Bentham,1748-1832)

此外,**就“國際”這個語詞起初也指西方基督教共同體的政治單位之間的關係而言,“國際公法”也可以稱為“國內法理學”:所謂“國內”指西方基督教共同體。**超出這個共同體的其他政治體,則屬於所謂“萬民法”(ius gentium)範疇。但是,隨着西歐基督教共同體的幾個強勢政治單位(所謂“帝國”)的全球性殖民擴張,“國際”關係也就逐漸取代了傳統的無論古羅馬還是基督教的“萬民法”。

20世紀90年代以來,“全球化”觀念逐漸取代“國際化”觀念,其現實背景是整個世界的經濟聯繫越來越緊密,以至於出現了“全球經濟一體化”趨勢。

史學史家告訴我們,博丹在450年前已經預見到這樣的未來:

當很多學者仍在堅稱《創世記》中的故事,至少還在談論大洪水之後人類向很多方向遷徙時,博丹卻大膽地宣稱,人類的統一根本不是過去的現象,而是未來的景象。他認為,世界各地之間因為貿易而不斷增長的聯繫,世界共和國(respulica mundana)廣泛共享的思想觀念和萬民法(ius gentium)是塑造統一的力量。(布賴薩赫,頁241)

這興許算得上是如今的“全球史”觀念的最初表達。然而,博丹沒有預見到,隨着世界各地之間的聯繫因貿易和戰爭而不斷增強,加爾文主義的自由國際勢力也在不斷增長。加爾文主義者對此感到頗為自豪和興奮,只不過他們沒有意識到,加爾文宗的“國際主義”與“基督教普世主義”還不是一回事。

與基督教普世主義不同,國際主義的具體問題出現之時,正值西方文明內部的個別運動試圖按照他們的形象來塑造整個西方人類。……加爾文的宗教改革,儘管名義上是改革,但並不企圖改革現存的普世屬靈體制,而是要創建一種競爭性的普世主義。雖然他設想這個聯盟本意是要讓它通過適當進程而變成唯一的基督教,但事實上,它只是在一個革命只獲得了部分成功的社會中,在新的革命之後的層次上實現了屬靈統一的制度化。(沃格林/卷五,頁130)

無論如何,自17世紀以來,加爾文宗開啓的[國際]“新模式”的確“始終是後來西方政治動力的一個恆量”,並在“若干世紀接連爆發的大革命運動中一再出現”。換言之,由於堅定的“不從國教”信仰,加爾文主義“國際”的典型特徵是,不斷滲透到各個國家激發“傾向於超越國家界限的屬靈革命運動”。對“自由民主”的普世價值“各表忠誠(divided loyalties)第一次變成了一個國際問題”,以至於“一國的臣民呼籲外國干涉來反對自己的國家”,也成了個人良知的證明(沃格林/卷五,頁131)。

在我們這個時代,諸如此類的“良知證明”屢見不鮮,各色狄森特分子不斷湧現,儘管他們肯定沒讀過加爾文的書,也沒接觸過加爾文主義自由國際的宣傳品。[32] 隨着商業文明全球化的演進,狄森特甚至成了世俗化的全球現象,即加爾文主義式的基督教信仰世俗化為宗教性的自由主義信仰。越來越多的狄森特與新教信仰毫不相關,他們僅僅崇拜美式“上帝”(自由女神)和“新耶路撒冷”(美國),容不得別人説半句不好聽的話。這類狄森特在人格上的典型特徵是“對穩定化、客體化組織的攻擊”:

這場攻擊尤其伴有一種撤銷與政治權力和解的趨勢,這種宗派運動承載着一種新的對政府權威以及統治功能絕無信任的態度。(沃格林/卷四,頁185)

用政治史家的説法,好些著名的不從國教者為激進思想的發展做出了突出貢獻,很多不從國教的牧師通過佈道支持美國革命和法國革命(狄金森,頁222)。[33]這倒符合加爾文的願景,因為:

他並不需要一個由義人基督徒組成的壟斷性組織,而是想要一個西方基督教文明中所有人都作為其成員的普世性教會,不管個體是否因信而稱義。他不想要一個選民的壟斷型教會,而是想要一個亦可歡迎墮落者加入的普世性教會。

這正是加爾文在歷史狀況中的至高問題。這一問題具有靈魂學意義上的兩面性:他怎樣才能説服那些具有痛快為非傾向的墮落者們加入自己的教會,並服從教會的紀律,又怎樣才能説服自己的選民容忍這些地獄惡魔們的陪伴呢?(沃格林/卷四,頁361)

沃格林的這段話語帶激憤,看來他實在難以剋制心中的憤怒。這種憤怒絕非是個人性的,或者説絕非僅僅因為加爾文個人。毋寧説,沃格林心中難以剋制的憤怒是一種悲憤:偉大的西方文明傳統幾乎被加爾文主義的自由國際毀滅殆盡。如果情形的確如此,那麼,我們就得另眼看待加爾文信徒所説的加爾文主義對“塑造現代西方文化”所做的不可磨滅的貢獻。

埃裏克·沃格林( Eric Voegelin , 1901-1985 )

沃格林有理由説,韋伯的“新教倫理與資本主義精神”論題雖然聞名遐邇,卻搞錯了方向:清教倫理引出的問題是西方文明的政治品質受到致命毒害。若將《新政治科學》中批評韋伯的章節與論析清教的章節對照,這一點再清楚不過(《新政治科學》,頁19-29,140-167)。

其實,認識到這一點的絕非僅僅是沃格林(比較沃爾澤,頁2-3)。畢竟,人們必須看到“加爾文旨在建立一個新的普世性教會的野蠻革命最深層的動機:他對於危機的體驗,他的新紀元意識,他對於當下歷史時刻需要一種‘教會轉化’的確信”。這種確信隱秘地表達了一個由他的新教會構成普世聯盟的計劃:他的信徒相信,“神將打敗一切純正教義和信仰的仇敵,神將使他們的陰謀和計劃全部落空。”在晚近200年來的世界歷史中,這種信念發展成了自由主義的“永久革命”理念(沃格林/卷四,頁369-370)。

諸種運動的情緒與觀念已經頗為徹底地貫穿於西方文明之中,而且已經通過諸如清教徒革命之類的中介,構成了非革命的、“標準的”(normal)美國政治的一種頗引人注意的組成部分。(沃格林/卷四,頁226)

把清教倫理問題引向所謂現代“商人精神”的起源問題,在歷史社會學中引導出難以計數的盲目心智,以至於普林斯頓的華僑史學家會提出“儒家倫理與商人精神”一類滑稽論題,卻沒有意識到不僅自己成了所謂“世俗清教徒”式的知識分子(沃爾澤,頁4,尤其頁138-145),還給“改革開放”後的史學界帶來相當普遍的讓人自以為有良知的狄森特風氣。

即便比較遲鈍的美國政治學家也看到,加爾文的“良知法庭”已經讓個人離開“政治範疇”,同時他又要求個人的“良知自由”參與政治,“最終導致他系統地闡述一門其動機是政治的而非宗教的關於抵制[任何政治權威]的理論”(沃林,頁196)。個體良知自由的“主權”與政治秩序的分離,是加爾文主義的核心。這場革命最為顯而易見的結果是:除了“個體自由”的信仰權威,其他所有“權威”都蕩然無存。由此便出現了形形色色的“主權”論:從女權主義的“主權”論到各種後現代主義的“主權”論,無不是在實現“不從國教”的原初誓言,最終是加爾文式的個體“良知自由”擁有“主權”。[34]

餘論

博丹在冥府中看到這樣的“主權”論景象,他會感到好笑還是感到悲哀,不得而知。但他很可能會想到,自己的政治教育之所以失敗,原因絕非僅僅是如沃格林所説的那樣:他雖然有“極為廣博的學識,但組織得很差,其陳述也是一種有力卻無趣的風格”(沃格林/卷五,頁291)。相反,加爾文的《要義》“行文清通優雅”,“敍事清晰、包羅萬象卻又井然有序”,堪稱“法蘭西民族的一大文學瑰寶”(沃格林/卷四,頁349)。

**博丹可能會意識到,他的失誤在於,自己心目中的讀者不是“較為簡單的心智”。**相反,他對自己的讀者的心性品質期待過高:他們應該“接受過最好的人文訓練和最持重的哲學訓練”。博丹期待他們不僅應該“領會正義的本質、瞭解正義不隨人的願望改變”,還要有能力“熟練地決定公平標準”,“小心審核一切古代知識”,尤其是能“將哲學書應用於法律和國家事務,以德性為標準來闡釋法律”(《方法》,頁7)。

博丹興許意識到,按照這樣的標準來衡量,在任何時代的任何政治體中,這樣的人恐怕都找不出多少。他當然知道,這種情形本屬於自然現象,但他也相信自然循環:天性優異的年輕人總會週期性地出現。博丹似乎一時忘了,天素優異的年輕人未必都會有好運,在心性剛發芽時就能受到與其靈魂品質相宜的德性教育。

博丹的最大失誤也許是,他沒有充分意識到,在加爾文之後的時代,即便天素優異,年輕人也很容易聽信加爾文式的“唯信”,進而以為自己有了憑靠獨立之良知而來的自由之精神。即便他們“接受過最好的人文訓練和最持重的哲學訓練”,這些訓練對他們的靈魂教養也不會起絲毫作用。因為,他們已經習慣於把白板式的獨立之良知當做教養本身,人文學問僅僅是一種“專業愛好”。

話説回來,對於正在興起的加爾文主義式的虔敬自由取代古典教養的時風,博丹未必沒有深刻的洞察,否則他不會在《方法》的“獻辭”中説:

那些自願把自己從有教養之人的名單中除名的人,就不談了吧,我們回到歷史,從歷史中開始我們的論説。(《方法》,頁9)

《方法》的英譯者説,“單獨地看,本書不是特別重要”(導言頁18)。在筆者看來,恰恰相反,單獨地看,《方法》特別重要。畢竟,“西方歷史已走上了一條不同的道路,‘俗人大眾’的爭論正如火如荼地進行”(《新政治科學》,頁150),而我國學界晚近30年來也跟着走上了這條路,狄森特風氣越來越盛,尤其恰恰在史學界。

[1] 霍布斯鮑姆,《史學家:歷史神話的終結者》,馬俊亞、郭英劍譯,上海:上海人民出版社,2002,頁252-254。

[2] 參見凱利,《多面的歷史:從希羅多德到赫爾德的歷史探詢》(1999),陳恆、宋立宏譯,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2003,頁325-346(以下簡稱“凱利”,隨文注頁碼)。

[3] 博丹,《易於認識歷史的方法》,朱琦譯,上海:華東師範大學出版社,2020(以下簡稱《方法》,隨文注頁碼)。

[4] 比如柯林武德,《歷史的觀念》,何兆武、張文傑、陳新譯,北京:北京大學出版社,2010;布羅代爾,《論歷史》,劉北成、周立紅譯,北京:北京大學出版社,2008。

[5] 布羅,《歷史的歷史:從遠古到20世紀的歷史書寫》,黃煜文譯,桂林:廣西師範大學出版社,2012,頁303。

[6] 布賴薩赫,《西方史學史:古代、中世紀和近代》,黃豔紅、徐翀、吳延民譯,北京:北京大學出版社,2019,頁236-237(以下簡稱“布賴薩赫”,隨文注頁碼)。

[7] 沃爾澤,《清教徒的革命:關於激進政治起源的一項研究》,王東興、張蓉譯,北京:商務印書館,2016,頁vi(以下簡稱“沃爾澤”,隨文注頁碼)。

[8] 麥格拉思,《加爾文傳:現代西方文化的塑造者》,甘霖譯,北京:中國社會科學出版社,2009,頁197(以下簡稱“麥格拉思”,隨文注頁碼)。

[9] 馬萊特,《加爾文》,林學儀譯,上海:上海譯文出版社,2001,頁76。

[10] 沃格林,《政治觀念史稿·卷四:文藝復興與宗教改革》,孔新峯譯,上海:華東師範大學出版社,2019,頁348(以下簡稱“沃格林/卷四”,隨文注頁碼)。

[11] 沃格林,《政治觀念史稿·卷五:宗教與現代性的興起》,霍偉岸譯、賀晴川校,上海:華東師範大學出版社,2019,頁220(以下簡稱“沃格林/卷五”,隨文注頁碼)。

[12] 博丹,《主權論》,富蘭克林編,李衞海、錢俊文譯,北京:北京大學出版社,2008。

[13] 加爾文,《基督教要義》(上下冊),徐慶譽、謝秉德譯,北京:宗教文化出版社,2010;加爾文,《基督教要義》(三冊),錢曜誠等譯,孫毅校,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2010/2011/2012/2013。

[14] 比較凱波爾,《加爾文主義講座》,見凡赫爾斯瑪,《加爾文傳》,王兆豐譯,北京:華夏出版社,2014,頁203-369。

[15] 《普遍法的劃分》與《方法》的關聯,參見麥克雷,《博丹思想中的拉米斯傾向》,見婁林主編,《博丹論主權》(“經典與解釋”輯刊第44輯),北京:華夏出版社,2016,頁99-100。

[16] 瓊斯,《劍橋插圖法國史》,楊保筠、劉雪紅譯,北京:世界知識出版社,2004,頁135(以下簡稱“瓊斯”,隨文注頁碼)。

[17] 參見邦尼,《博丹與法國君主制的發展》,見婁林主編,《博丹論主權》,前揭,頁31-54。

[18] 參見威爾遜,《王權君主制:<國是六書>中的“絕對”主權》,見婁林主編,《博丹論主權》,前揭,頁17。

[19] 施米特,《從囹圄獲救》,朱雁冰譯,見施米特,《合法性與正當性》,劉小楓編,馮克利等譯,上海:上海人民出版社,2015,頁232。

[20] 強調這一點的恰恰是劍橋學派及其先驅巴隆,他們因此而值得學界感謝。參見漢考克,《加爾文與現代政治的基礎》,何濤譯,北京:華夏出版社,2017,頁15注1。

[21] 轉引自阿米蒂奇,《內戰:觀念中的歷史》,鄔娟、伍璇譯,北京:中信出版社,2018,頁61。

[22] 沃格林,(《新政治科學》,段保良譯,北京:商務印書館,2018,頁145-146(以下隨文注頁碼)。

[23] 斯通,《英國革命之起因》,舒麗萍譯,北京:北京師範大學出版社,2018,頁81。

[24] Michael R. Watts,The Dissenters,Volume I: From the Reformation to the French Revolution,Oxford:Clarendon Press,1978;Michael R. Watts,The Dissenters: Volume II: The Expansion of Evangelical Nonconformity,Oxford:Clarendon Press,1995.

[25] 參見埃普利,《胡克論至高王權》,見姚嘯宇編,《胡克與英國保守主義》,姚嘯宇、劉亦凡譯,北京:華夏出版社(即出)。

[26] 參見伍德,《美國革命的激進主義》,傅國英譯,北京:商務印書館,2011。

[27] 狄金森,《十八世紀英國的大眾政治》,陳曉律譯,北京:商務印書館,2015,頁184-210(以下簡稱“狄金森”,隨文注頁碼)。

[28] 沃林,《政治與構想:西方思想的延續和創新》,辛亨復譯,上海:上海人民出版社,2009,頁192,比較頁199-200(以下簡稱“沃林”,隨文注頁碼)。

[29] 徐棄鬱,《帝國定型:美國的1890-1900》,桂林:廣西師範大學出版社,2017。

[30] 轉引自篠田英朗,《重新審視主權:從古典理論到全球時代》,戚淵譯,北京:商務印書館,2004,頁41。

[31] 參見馬歇爾主編,《劍橋插圖大英帝國史》,樊新志譯,北京:世界知識出版社,2005,頁13-45。

[32] 頗為典型的加爾文主義自由國際的宣傳品(沒有絲毫學術含量),除前文提到的凱波爾講座中譯本外,亦參凱利,《自由的崛起:16-18世紀加爾文主義和五個政府的形成》,王怡、李玉譯,南昌:江西人民出版社,2008。

[33] 詳參狄金森,《英國激進主義與法國大革命:1789-1815》,辛旭譯,北京:北京師範大學出版社,2016,頁1-37。

[34] 比較霍夫曼,《主權》,陸彬譯,長春:吉林人民出版社,2005。