王明珂:弱勢邊緣的羣體常被視為毒藥貓,但實際上就是人們克服恐懼並凝聚羣體的代罪羊

【文/王明珂】

我是王明珂,一位來自台灣的歷史學者。今天我要講的題目是“毒藥貓與代罪羊:人類恐懼、猜疑與暴力的根源”。

講到我對這個題目的關懷,要推到二十多年前。大概在1994到2003年間,我用了我大部分的寒暑期,在川西的岷江上游做羌族的田野調查。我研究的主要是人們腦子裏面的過去,包括過去的歷史,也包括過去的神話傳説。

在這個地方我常常聽人提到毒藥貓。當地人講的毒藥貓是一種有毒的女人,很少是男人,幾乎都是女人。這些女人好像每個村子都有,據説她們晚上睡覺的時候,靈魂會離開身體變成某一種動物,比如貓、牛、馬,把走夜路的人嚇得掉到懸崖底下去。

還有更可怕的説法是她們會在夜間飛行,騎着廚房裏放米麪雜糧的木頭櫃子,去跟外面的一大堆毒藥貓進行宴會,賭博、歡樂、吃人肉,而賭輸的下一次就要把自己的小孩和丈夫提供給大家吃掉。他們也説毒藥貓的法術是由母親傳給女兒。

毒藥貓不只是傳説

下面跟大家講一個流行在羌族村寨裏面的傳説。有一個男的懷疑他太太是毒藥貓,因為每個月固定的一天,據説是毒藥貓聚會的那一天,他太太睡覺時就搖不醒。

他跟他太太講,過兩天請你父母來吃飯吧。他太太説,家裏沒肉怎麼辦?他説,沒肉你自己想辦法。等到毒藥貓聚會的那個晚上,他就搖他太太,果然搖不醒。

其實他早有準備,在屋子的門檻上和外面到處都撒了白灰面。他走出去一看,上面有貓走過的腳印,他就循着腳印找到了毒藥貓聚會的地方。

他一看嚇壞了,原來他太太是毒藥貓的王,穿着指甲做的衣服,在那邊大聲地歡笑、宴樂、吃人,他嚇得趕快跑回來了。過了一會兒他聽到有聲音,從屋頂上先丟下來一個人腿、一個人手,果然他太太把肉帶回來了。他趕快把這些藏到牀底下,假裝睡覺。

過了兩天,他的岳父母來了,這個男人就把人手、人腿拿出來,跟他的岳父母説,看你們女兒乾的好事,我不要她了,你們把她帶回去吧。

走到半路上,父母就跟這個女子講,你這麼厲害,能不能把身上的毒洗掉呢?於是她一路洗了九條大河,等洗到第九條河,快要把那個毒洗乾淨的時候,天上的天神喊話下來了,讓那個女子不要再洗了,再洗地上的毒藥貓就要斷根了。

這個故事也説明了為什麼現在毒藥貓依然沒有斷根。我在羌族做調查的時候聽他們講,在1950年代,每個村子裏面都有一兩個女人是毒藥貓。所以這就不只是一個傳説了,毒藥貓也是本地的歷史。

還有人講毒藥貓是他個人的經驗。有人説他以前有一個小妹妹,肚子痛治不好,就説可能是村子裏面一個老婆婆害的,她是毒藥貓,要想辦法去求她。

不過無論如何,在羌族地區,毒藥貓只是村子裏面的閒言閒語,沒有人對這些女人,所謂的毒藥貓,真正地有暴力行為。

甚至閒言閒語他們都講得很謹慎,尤其是像我這樣子一個外人,他們絕對不會跟我確定地講哪一家女人是毒藥貓。因為對他們來講這是非常嚴重的一個事情,如果你講出哪一個人是毒藥貓的話,那人的女兒可能都嫁不出去了。

毒藥貓出現在哪?

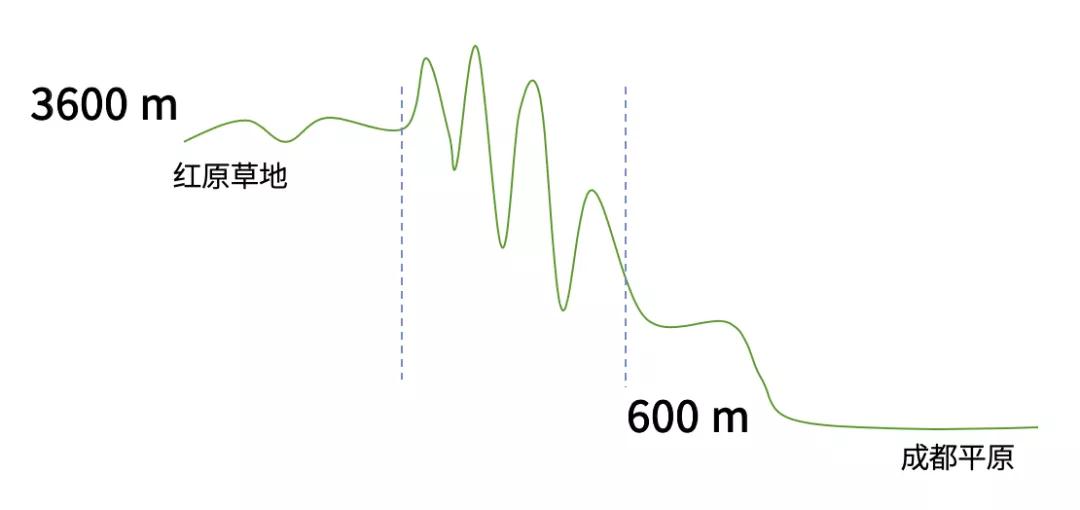

現在我用一些圖片帶大家去看一看,在什麼樣的地方流傳着毒藥貓的傳説。首先大家看,成都平原的海拔高度大概只有600米,但是到了青藏高原的東部邊緣,川西紅原草地是3600米。

兩個大地塊在地質時期撞擊後,把青藏高原拉高了,中間就擠出一些像皺褶一樣的地帶,這個就是川西的高山縱谷地區,羌族就住在這裏。

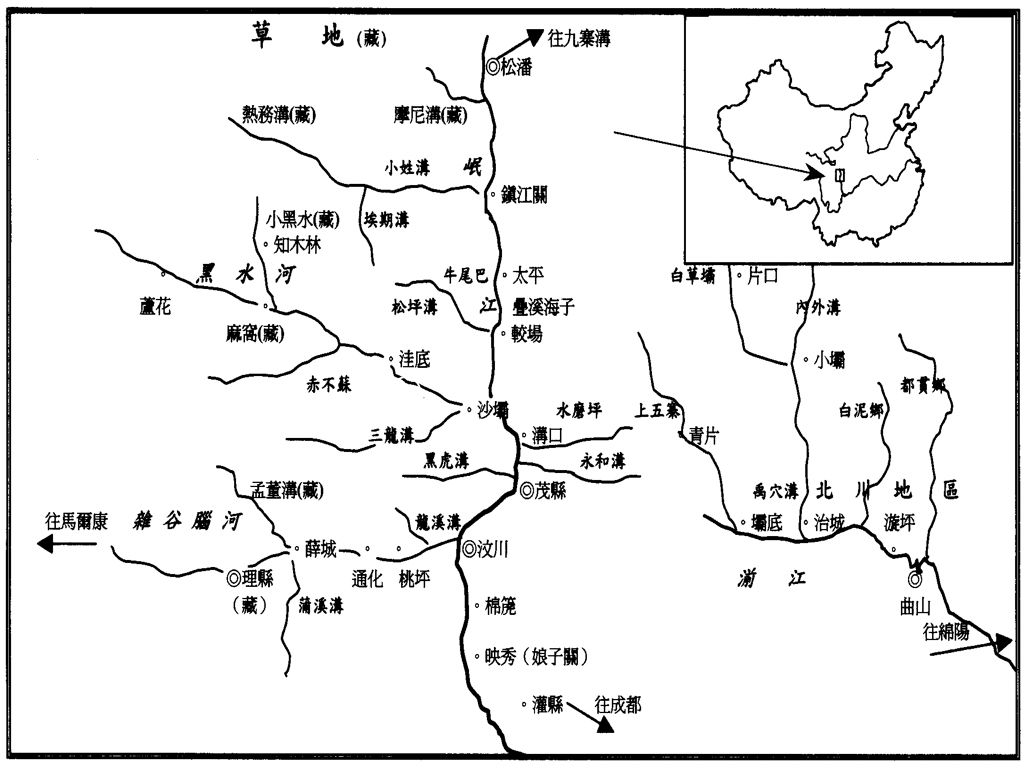

這裏是岷江上游,由松潘到汶川,往東邊到北川,這些是羌族居住的地方。

我們看,走進一條溝,就像是陶淵明的《桃花源記》裏面所講的:緣溪行,忘路之遠近。

你走進去以後就豁然開朗。但這裏絕對不是桃花源,這邊的生活非常艱苦。

以前的人根本不敢住在靠近河谷的地方,不但河水暴漲有危險,而且很容易被搶,所以村寨都在比較高的地方。這個照片裏的村寨算是低的,我大概花四十分鐘到一個小時就可以爬上去。

比較高的村寨,像這個是茂縣三龍溝的村寨,那要花四到六個小時才上得去。

三龍溝

在這樣子的環境裏面,他們靠什麼過活呢?簡單地講,他們在村子附近種田。

這種農業,最大的利益並不重要,重要的是最小的風險。這是什麼意思呢?他們會種十幾種不同的作物,如果有七八種失敗了,還有四五種成功,就能養活一家人,這樣就很好了。

當然他們還在高山頂上牧犛牛跟馬,在林子裏面或者在高山草原上打獵,採菌菇,然後把農產品拿到城市裏面去賣。或者是到外面打工,或者在旁邊的河裏面淘金,不過淘金通常都是白忙一場。

在這樣子的地方,你想想看,幾個寨子的人使用一條小溝,資源競爭非常激烈。他們的房子都緊緊地聚在一起,窗子開得非常小,就是怕外面敵人進來。牆上那些更小的洞就是槍口,是對外防衞用的。

還有資源更匱乏的地方,像黑虎溝,這個寨子蓋在懸崖峭壁上。上面還有像煙囱一樣的,瞭望防備用的碉樓。

黑虎溝

不過這個是以前的事情了,沒有任何碉樓是最近一百年蓋的,當然現在有一些新的碉樓是為了觀光蓋的。

在這樣子的地方,寨子就是非常重要的社會單位。一般來講一個寨子大概五六十户、七八十户,小的可能只有五户、十户,最大的不會超過兩百户。

幾個寨子結成一個村,每個村它都有自己的地盤。一條溝裏面,譬如有三個村,他們共同享有這個溝裏的地盤。

在這裏他們也有信仰,最流行的是山神信仰,簡單地講就是你有你的山神,我有我的山神,大家又有一個共同的比較大的山神,保護大家共同的地盤。

有一次我聽一個老人講,他説山神沒有什麼神秘的,山神就是山界的界長,有近的界限,有遠的界限,有小的山神,有大的山神。你看他講得很透徹,我覺得比任何關於山神的學術研究都要深入。

這個是羌族的服飾。人類學家常常説羌族的傳統服飾就是這個樣子,他可以描述出來,然後去找出它們的共性、相同點。

但是對本地人來講,這些共同點是不重要的,重要的是它們之間的差別。每一個寨子女人身上的穿着,都是刻意跟旁邊寨子的女性穿着做出一些區分的。

事實上我在那邊的研究,是希望去重建1950年代以前這個地方村寨社會的樣子。他們説1950年代以前,他們根本不知道自己是羌族,那個時候他們自稱為爾瑪。

這個發音各個地方都不一樣,有的叫爾瑪,有的叫爾勒瑪、日麥、日勒麥、麥,都不太一樣的。而且他們認為的爾瑪就是一小羣人,可能就是兩三個村子,甚至於就是幾個寨子的人。

所有在他們上游的人,他們都認為是蠻子,所有下游的人都叫漢人。但是大家想想看,這樣一個自稱爾瑪的人羣,下游的人看他就認為他是蠻子,上游的人看他又認為他是漢人。

所以其實在1950年代以前,這裏就是一個一個很小的人羣,被好像有敵意的鄰居包圍着。這種很小的人羣他們一方面要團結,保護自己的資源;一方面對於地方的資源分得非常清楚,你是你的,我是我的,砍柴、放牧都不能夠隨便越界。而在界限模糊的地方,大家常常有一些小的摩擦、內鬥。

毒藥貓的傳説就產生在這樣的小型社會里面。大家恐懼外面的世界,猜疑“蠻子”和“漢人”那些不好的習俗、血緣透過女人嫁到寨子裏面來,最後當村子裏有一些不好的事情發生,有人突然得了重病,或者有人從懸崖上面摔下來,他們就怪罪到這些女人身上。

在羌族地區有一個很有意思的,他們常常跟我講的一個當地諺語:無毒不成寨。每一個寨子都需要一個毒藥貓,沒有的話這個寨子根本就成立不了。我説你們那麼恨她,為什麼沒有她又不行呢?

有的人就講,好像沒有毒藥貓的話,外面更大的毒就會進到寨子裏面。事實上我後來才慢慢地體悟到,其實這跟我們中國人常講的“無內憂外患國恆亡”,是一樣的道理。

沒有毒藥貓,也要特意找一個毒藥貓出來,沒有內憂外患也要去想一些內憂外患出來。但這些內憂外患不一定是真實的,它常常被人們想象、誇大,用來團結一個羣體。

毒藥貓與女巫,地理隔遠卻主題相似

大家可能覺得這個毒藥貓的傳説,好像跟歐洲的女巫傳説非常相似。比如都是邪惡的女人,還有她們都是與貓為伴,或者可以化身為貓。大家看,歐洲很多的女巫圖片,上面的女巫都是跟貓在一起的。

歐洲的女巫乘着掃把飛行,羌族的毒藥貓是乘着廚房的櫃子飛行,兩個都是女人的家室的用物,不過肯定是騎着櫃子比較舒服一點。

還有很重要的,女巫夜宴。在羌族裏面講毒藥貓會在晚上聚會,歐洲的女巫也是。

其實我認為這個表現了人的一種普遍想法,認為我們羣體裏面的有毒的惡魔,是跟外面的更大的惡魔羣體結合在一起的,不只是單獨的一個。

但是有一點不一樣,女巫夜宴傳説裏面是有魔鬼的。這些頭上戴角的就是魔鬼,也就是説女巫是跟魔鬼在一起,對魔鬼宣誓效忠的,效忠儀式之一是吻魔鬼的臀部。

那我們首先要解釋,為什麼這兩個傳説都把女人跟貓放在一起?我家有三隻貓,一個女人,我很愛她們,我不會在背後説她們壞話。

我要講的是,貓跟女人在人類社會里面有一個特別的社會性,這種社會性被聯結在一起了。其實在人類的馴養動物裏面,貓是一種非常特別的動物,所有人類的馴養動物,馬、牛、羊、雞、鴨、豬,都是羣棲性的動物,但是貓不是。

人類為什麼會馴養貓呢?有一些動物學家認為,人事實上並沒有馴養貓,貓是介乎在馴養跟野生之間的、家裏面的動物。

我想很多人都有家裏的貓不告而別的慘痛經驗,很令人傷心。但是別難過,你只聽過喪家之犬,沒有喪家之貓,貓離開你的家還是會活得好好的,它跟家之間的關係是若即若離的。

在人類社會里面,最基本的社會團體,一個家庭或一個家族,實際上大部分都是以男性為主體的。對這個男性為主的家庭來講,不管是姐妹——將要嫁到外面去的女人,或者是妻母——從外面嫁進來的女人,她們既不是外人,也不是內人,跟家也是一種若即若離的關係。

我們在電視劇裏可能會聽到,一個女的對她的丈夫説,我在你們家簡直裏外不是人,就是這個意思。裏外不是人,就很容易變成毒藥貓和代罪羔羊。

所以毒藥貓跟女巫的傳説地理相隔非常遙遠,卻非常相似,其實這個也反映了人類社會里面一個普遍的特質,一種解決親近人羣之間緊張與衝突的辦法。

為何從閒言閒語到集體暴力?

但是在近代初期,歐洲發生了非常嚴重的獵女巫的風潮,這是一個很奇怪的事情。為什麼在羌族地區沒有暴力,而在歐洲發生了這麼嚴重的暴力呢?我們先看看這種暴力。

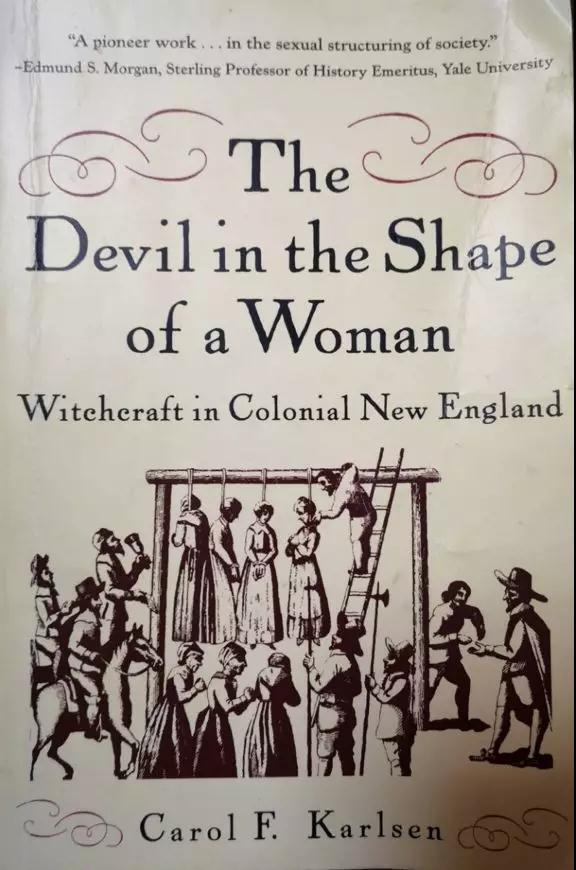

獵巫大概密集地發生在十六、十七世紀,據研究者稱,大概共有十萬個審判的案例,有四到五萬人被處死,這是最低的估計,有些學者估計是超過十萬人,裏面80%都是女性。那個時候的想法是,惡魔常常化身為女人來作惡。

《化身為女人的惡魔》

在這些女巫審判案裏,她們的鄰居常常被請到法庭上去作證,講這個女巫做了怎樣的壞事。所以我們可以看到這樣的證詞:十幾年前我跟她吵架,結果我們家羊就死掉了好幾只;或者是八年前我跟她爭一塊地,後來我丈夫就生了一場重病。

《女巫與鄰居》

這些證詞説明,在歐洲的女巫傳説裏面很長一段時間是沒有審判的,人們指責女巫,卻沒有人真正對這些女人行使暴力,可是到最後為什麼由閒言碎語變成把她們燒死呢?

其實很簡單,其中一個原因是有重大的災難發生。歐洲那個時候最重要的背景是黑死病,殺掉了歐洲一半以上的人。

另外一個就是上層社會的介入,上層社會開始關心下面這些鄉下人到底在想什麼。比如這個圖片,這個女的在被酷刑取證。

有人在燒鐵條,大概是準備要燙她,另外一個人把她衣服撕開來,要去檢查她身上有沒有魔鬼印記。其實所謂的魔鬼印記可能就是身上的一些字或胎記,如果有的話就證明她是女巫。

在嚴刑取證的時候,女巫夜宴是一個關鍵。人們會問:你在女巫夜宴裏還看到哪些人?這樣子整個事件就會蔓延開來。

這些上層的人很害怕魔鬼侵入到他們的世界,他們希望通過燒死這些女巫,讓靈魂得到救贖。

在川西,1950年代以前松潘的那些縣大爺,只在乎村子裏面有沒有納税、繳糧,倒不太在乎靈魂救贖的事情,所以這樣還好,對本地人就沒有這種暴力。

其實歐洲大部分的獵巫事件,剛開始都是發生在一些小村落裏,據説這些村落都是不到一百户左右的。我曾經訪問過意大利西部,靠近法國的地方,有一個發生過獵巫的小山村Triora。這裏跟羌族的村子非常像,很小的村子緊緊地聚在一起。

意大利Triora

這裏的房子也是石頭建築,大家再看右面這張圖裏我身後的羌族村寨,它們的房子結構幾乎一模一樣。這就説明流傳女巫、毒藥貓傳説的小村子,都有類似的社會情境。

左:Triora,右:羌族村寨

獵巫這樣子一直蔓延,最後停止是因為什麼?常常是因為城裏面的一些上層人士受到迫害。比如説教會的教士或貴族也被當作巫,被獵殺了。這個時候上層人就開始緊張了,國王或者主教就會下命令,不能再進行下去了。

大家看這張圖片,吻魔鬼臀部的女的,還有後面追殺她的那些人,很明顯穿的都是貴族的衣服。

所以問題來了,為什麼貴族跟教會里面也會被認為有巫呢?這個我要跟大家解釋一下。

其實都市人也生活在廣義的村寨裏面,廣義村寨就是一種原初社羣,什麼叫原初社羣?大家想想看,一個人剛出生的時候,在你學會走路之前,你被放到一個很温暖的小房間裏,被你的父母、兄弟姐妹包圍,感覺非常地安全。

然後你學會走路,慢慢長大,你探索的世界越來越大,感覺到的危險越來越多。你最早的經驗就非常重要,就是又温暖又温馨地跟親人在一個小空間裏的這種經驗。

一個幾十户人的村寨,大家在一個小空間裏都有親戚關係,這就是一個原初社羣。更廣義的原初社羣是指所有內外邊界鮮明,人們互相以兄弟姐妹,或者是同胞、手足相稱的羣體。

在這樣的羣體裏面大家講求內部的純淨,像歐洲的貴族圈和教會,都是原初社羣,人們有恐懼,有猜疑,最後產生暴力。

所以從這個意義上來講,其實我們從來沒有離開過“村寨”生活。我舉兩個比較極端的例子:極端的宗教團體和“單一民族國家”。

原教旨的伊斯蘭教現在已經造成了很多暴力事件,但是還不止如此。猶太教也是一樣,猶太教裏面也有非常極端的正統派。你看在這個照片裏面,他們認為女人不應該被陌生人看到她們的身體,想法都是一樣的。

左:原教旨伊斯蘭教,右:極端正統猶太教

基督教也有,基督教裏面有一些清教徒,十七世紀下半葉他們剛移民到美洲的時候,發生了很嚴重的獵殺女巫事件,很多女人受刑,被燒死。

還有“單一民族國家”,最著名的例子是納粹德國,他們所強調的純種的雅利安人的德國。他們的口號叫做“血與土”,“血”代表親屬關係,大家都是同樣的血緣,“土”是指大家有同樣的空間。

在我們身邊還有更普遍的原初社羣,比如校園死黨,最有名的是美國的兄弟會。現在更普遍的是網絡上的,我稱之為網絡社羣。

一些有極端的宗教政治或者社會主張的社羣,因為他們的主張很極端,他們也會受到另外一些極端的攻擊,他們就把不屬於這個村寨的人剔除出去,最後變成一個有純粹的主張的社羣。

在台灣,我聽他們講叫同温層。在這樣的社羣裏面,他們隨時準備應付外面的攻擊,也怕外面的人故意化裝成他們的人進入到社羣裏面,最後有一些網絡霸凌就這樣產生。

現在更嚴重的是,網絡社羣跟現實社會的極端團體結合在了一起。比如説前些年鬧得非常厲害,現在仍然在持續的“伊斯蘭國”。他們就是透過一些網絡社羣,在法國、英國的很多移民社區裏面招攬戰士。

敵人在遠方還是在身邊?

現在有很多討論,有學者提出,女巫事實上是內部的敵人,大家是在內部去找一個敵人出來。而所謂的聖戰原來是對付身邊的人的,讓身邊的人追求一個純淨的宗教生活,為什麼會變成對付異教徒了?那些是遙遠的敵人。

左:《內部的敵人》,右:《遙遠的敵人》

事實上所有這一類強調純淨的羣體,不管是羌族的村寨、歐洲的村子,或者是“伊斯蘭國”,它們都是恐懼外在的敵人,同時猜疑內奸的存在,指控內奸通外敵,這樣子最後走上了暴力。

其實恐怖主義的頭領也常常在互相討論、爭論:我們要對付的到底是遠方的敵人——美國、英國的異教徒,還是身邊的敵人——不夠純淨的伊斯蘭教徒?

我們看到的結果是,當巴黎、倫敦發生恐怖襲擊,全世界都感到震驚,哀弔這些去世的人,全世界的主要政治人物都站出來指責暴力。

但是我們常常忽略,更大的暴力,可能千百倍於前者的暴力,是發生在這些施暴者身邊的人身上的,在某種意義上來講,恐怕就是發生在他們的“兄弟姐妹”身上。

事實上我們人類一直生活在村寨裏面,用對外的敵意和恐懼來孤立自己。我們猜疑外界的“毒魔”入侵,破壞了我們的純淨跟團結,最後我們用集體暴力來化解恐懼,凝聚一個社羣。

如果是這樣,我們怎麼樣來脱離一個村寨的不幸命運呢?其實我覺得羌族的那句諺語“無毒不成寨”,給了我們很好的啓示。

我們可以從另外一個角度來想這句話,如果我們容納多元,容忍異端,避免無謂的恐懼跟猜疑,這樣我們就可以遠離暴力。

謝謝各位,我就講到這裏。

【文章轉載自微信公眾號:一席(ID:yixiclub),觀察者網已獲授權轉載。】