詹姆斯·戴維·萬斯:作為“鄉下人”,我知道美國是怎麼衰落的

guancha

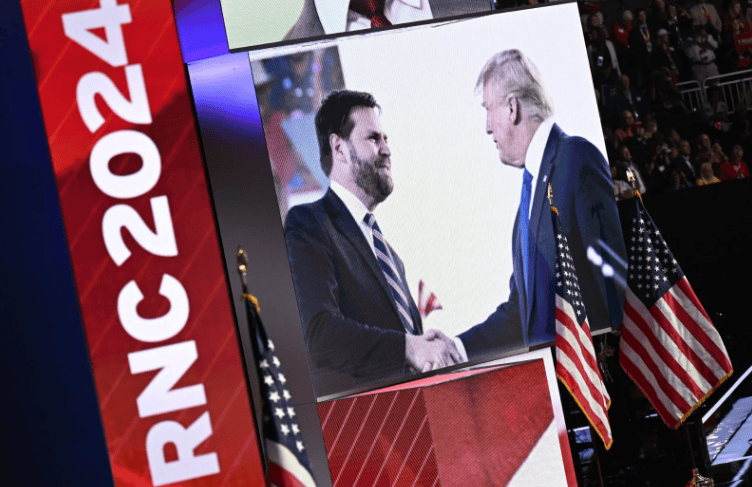

編者按:當地時間7月15日,共和黨全國代表大會正式提名特朗普出征2024美國大選;同時,就在兩天前剛剛躲過刺殺的特朗普宣佈:他選擇俄亥俄州參議員、39歲的詹姆斯·戴維·萬斯(J.D.Vance)擔任自己的競選搭檔。

詹姆斯·戴維·萬斯的名字在美國社會並不陌生,他的身上有諸多層身份,如生長在“鐵鏽地帶”的窮小子,前海軍陸戰隊隊員,耶魯大學法學院的畢業生……但除此之外,更被大眾知曉的是,萬斯曾寫下知名暢銷書《鄉下人的悲歌》,以“局內人”的角度,敍述自己的成長故事與經歷,剖析社會、地區和階層衰落會給一生下來就深陷其中的人帶來怎樣的影響,並深入探視美國藍領階層所面臨的困境與危機。在美國社會中,人們常用“鄉下人”(Hillbilly)等詞彙來形容在困境中掙扎求生的白人藍領階層;“比貧窮更可怕的是失去希望”,正是這個羣體所面臨的最嚴峻的問題。

這本書出版後被諸多媒體用來解讀“特朗普為什麼會贏”,於是萬斯身上又有了很多新標籤:超級暢銷書作家,共和黨未來之星,美國工人階層的代言人……當然,到2024年7月15日,他的新身份是:特朗普競選副手——美國共和黨副總統候選人。

本文摘自《鄉下人的悲歌》第四章,中文版已於2017年出版。

當地時間7月15日,美國共和黨全國代表大會正式通過詹姆斯·戴維·萬斯作為共和黨副總統候選人的提名。法新社

【文/ 詹姆斯·戴維·萬斯】

我出生於1984年的夏末。在我出生幾個月後,阿公就給共和黨投上了他自己第一張也是唯一一張選票——投給了羅納德·里根(Ronald Reagan)。里根贏得了“鐵鏽地帶”許多像阿公一樣的民主黨擁躉,因此以美國現代史上最大的優勢贏得了選舉。

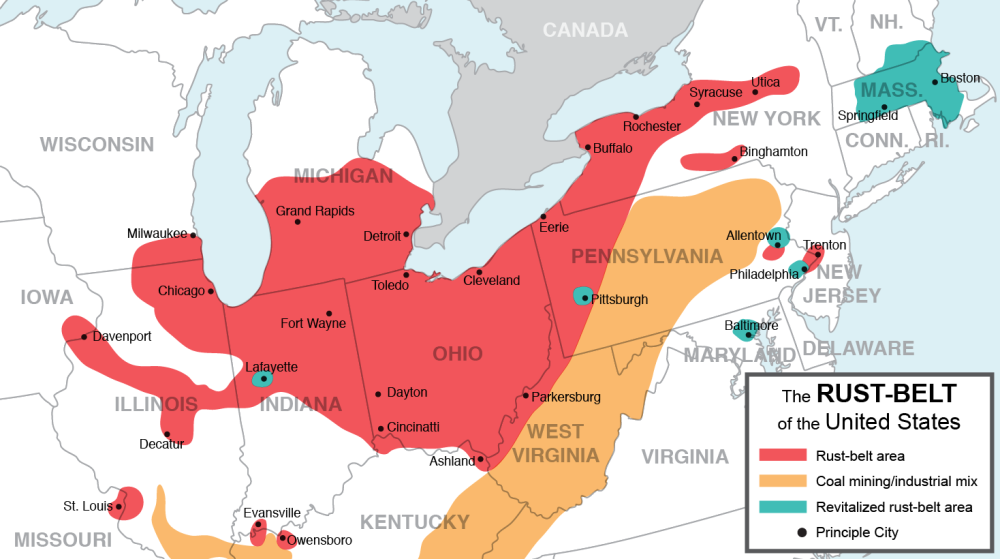

美國“鐵鏽地帶”地圖

“我從來就不是很喜歡里根,”阿公後來告訴我,“但是我恨死了那個蒙代爾(Mondale)。”作為民主黨的總統候選人和里根的競爭對手,蒙代爾是一位來自北方的受過良好教育的自由主義者,在文化上和我阿公這樣的鄉下人形成了鮮明的對比。

蒙代爾根本就不可能獲得阿公的青睞。而在蒙代爾淡出政治舞台後,阿公再也沒有在選舉中投票反對自己所鍾愛的“工人階級的政黨”。

雖然我的心一直屬於肯塔基州的傑克遜,但我當時大部分的時間都是在俄亥俄州的米德爾敦度過的。從很多地方來看,我出生時的這座小城與阿嬤和阿公40年前剛來時大體上沒什麼變化。20世紀50年代,鄉下公路上的移民潮大勢已去,從那之後,米德爾敦的人口就沒怎麼變化。

我上的那所小學建於20世紀30年代,那時候阿嬤和阿公還沒離開傑克遜。而我上的那所初中早在一戰後不久就迎來了自己第一批學生,那時候阿嬤和阿公都還沒有出生。阿姆科一直是米德爾敦最大的僱主,雖然出現了一些令人不安的跡象,但一直沒遇到過嚴重的經濟問題。

“我們把這裏看作一個非常良好的社區,與榭柯高地(Shaker Heights)和上阿靈頓(Upper Arlington)兩個地區比起來不相上下。”一位在公立學校幹了幾十年的老教師説道,把昔日的米德爾敦與俄亥俄州最為成功的郊區相較。“當然了,當時的我們沒有人知道接下來會發生什麼。”

米德爾敦(Middletown)是俄亥俄州較早的自治市鎮之一,建於19世紀初。因為它距離流入俄亥俄的邁阿密河非常近。我們小孩子總是笑話自己的家鄉實在是太普通了,以至於給它命名的人都沒費什麼心思:它正好位於辛辛那提和代頓(Dayton)這兩大城市中間,而且又是個城鎮,所以就把它叫作“中間的城鎮”。這樣的地方還不止它一個,離米德爾敦不遠就是森特維爾(Centerville)。

米德爾敦所在地理位置(圖/谷歌地圖)

米德爾敦在其他很多方面也很普通,可以説是以製造業為中心的鐵鏽地帶在經濟擴張時期的例證。從社會經濟學來説,這裏以工人階級為主。從種族上來説,這裏的白人和黑人都很多(黑人是從類似的移民潮中來到此地),但其他人種很少。從文化上來説,這裏的人們非常保守,雖然文化和政治上的保守主義在米德爾敦往往並不是一回事。

我小時候身邊的那些人與傑克遜的鄉親們相比差別也並沒有那麼大。尤其是在僱用了米德爾敦多數人口的阿姆科。確實如此,阿姆科的工作環境曾與許多僱員來自的肯塔基州小鎮們一般無二。曾有人指出,“公寓間的門道里掛着一張牌子:摩根縣(Morgan County)與沃爾夫縣(Wolfe County)之界。”肯塔基州和其內部的郡縣之爭一起,隨着阿巴拉契亞山區的移民一道進了城。

當我還是小孩子的時候,我把米德爾敦分成了三個基本的地理區域。首先是高中附近的區域。這所高中建於1969年,也就是吉米舅舅上高三的時候(直到2003年的時候,阿嬤提及它的時候還是説“那所新高中”)。

這一區域是那些“有錢人家”孩子們住的地方。這個區域有大房子,還有維護良好的公園和寫字樓。如果你父親是一名醫生的話,他十有八九住在這裏,或是在這裏工作,要麼就是既住在這裏也在這裏工作。那時的我就夢想能在離高中不到一英里的曼徹斯特莊園有一套自己的房子。在這個相對較新的小區買一套不錯的房子連在聖弗朗西斯科買房子的費用的五分之一都用不到。

第二塊區域是窮人家(特別窮的那些)的孩子們住的地方,在阿姆科附近。這裏,就連最好的房子都被改造成了許多家混住的公寓房。直到最近我才知道,這塊區域其實包括兩個社區:一個是由米德爾敦的黑人工人階級組成的,另一個則是最窮的那部分白人。米德爾敦少數幾個安居工程都在這片區域。

第三塊區域就是我們當時住的地方,大多都是單親家庭,到處都有廢棄的倉庫和工廠。現在回想,我不知道那些“特別窮”的孩子們所在的區域和我所在的區域有什麼不同。或許把這兩塊區域分開是因為當時的我不願意相信自己所在的區域是“特別的”貧窮。

我們房子的對面就是邁阿密公園,足足一個街區那麼大,有網球場、棒球場和籃球場。隨着我越長越大,我發現網球場上球場線的顏色也越來越淡,而且市政府也不再修補球場上的裂縫,或是更換籃球場的籃網。在我年紀還沒多大時,網球場已經變成了一大塊雜草叢生的水泥地。當我在一週的時間裏連續被偷了兩輛自行車的時候,我就意識到,我所在的社區已經“每況愈下”了。

阿嬤説,很多年以來,她的孩子們都是把自行車停在院子裏,鎖都不用鎖,也不會被偷。現在她的外孫們起牀的時候卻發現鎖自行車的大鎖被老虎鉗剪成了兩半。從那之後,我就只好步行了。

如果説米德爾敦在我出生前沒什麼變化的話,在我出生後幾乎就立刻發生了改變。不過,就算是住在那裏的居民都很難發現,因為這種改變是逐漸的,不是泥石流,而是水土流失。但是,如果你知道該看哪些地方的話,這種改變難以逃過你的眼睛。像我這種離開一段時間的人,再次踏進米德爾敦的時候,時不時地就會在心裏感嘆:“天哪,米德爾敦看起來可不咋樣。”

20世紀80年代,米德爾敦有一個引以為傲的幾乎完美的市中心:繁忙的購物中心、好幾家從二戰後就開始運營的餐館,還有阿公那樣的男人們經常在一天的辛勤勞作之後聚到一起喝上一兩瓶(或許多瓶)啤酒的幾家酒吧。我最喜歡的一家店是當地的凱馬特(Kmart),這是沿街商業區最為吸引人的地方。它的旁邊是一家迪爾曼的分店——這家當地食品雜貨店共有三四家分店。現在,這片商業區幾乎蕩然無存:凱馬特早被搬空,迪爾曼那家店已經和其他分店一起關門大吉。我上次路過的時候,米德爾敦當年的商業中心現在只有一家Arby’s、一家雜貨折扣店和一家中式自助餐廳。

1980年代的米德爾敦

可不僅僅是這片商業區如此,米德爾敦經營盈利的生意寥寥無幾,還有許多已經停業。20年前,這裏有兩家當地的大型商場,到了現在,其中一個成了停車場,而另一個成了老年人的步行街(雖然街邊還有幾家商店)。現在的米德爾敦市中心就像是美國工業輝煌時期的一處廢墟。在中央大道和主街交匯的心臟地位,一眼望去,全是被遺棄的商店和被打破的窗户。

據我所知,裏奇典當行早已關門,但一副醜陋的黃綠色招牌仍留在原地。裏奇典當行不遠處的一家藥店,在它的繁華時期,有一個飲料櫃枱,還有麥根沙士賣。街對面有一幢看起來像劇院的建築,上面的巨型標識是“ST___L”,中間的三個字母早破碎不見了,而且又沒有人更換。但是如果你想找發薪日貸款商,或是收購金飾的小鋪,現在的米德爾敦市中心肯定有。

離這條滿是空空如也的商店和木板封住的窗户的主要街道不遠,就是索爾格家的宅邸。索爾格家族的歷史可以追溯到19世紀,是一個強大而又富有的工業家族,在米德爾敦經營一家大型的造紙廠。他們捐贈的錢使得他們得以冠名當地的歌劇院,而且他們幫助把米德爾敦建設成了一座像樣的城市,把阿姆科這樣的大公司吸引了過來。他們家的宅邸是一座巨大的莊園,旁邊是以前讓人們引以為豪的城郊俱樂部。雖然這座府邸如此之好,一對來自馬里蘭的夫婦僅花了225000美元就把它買了下來。這筆錢在華盛頓特區只夠買半套像樣的多房間公寓。

索爾格家的府邸所坐落的主街上,那眾多的豪宅裏面曾住的是米德爾敦的有錢人。可到了現在,大多數已是年久失修。其餘的那些已被分隔成一間間的小公寓,裏面住着米德爾敦最窮的人。這條曾是米德爾敦驕傲的街道,如今成了癮君子和毒販子們接頭的地點。天黑以後,最好還是離這條主街遠一點為好。

這種變化就是美國當今經濟現狀的一個徵兆,即越來越顯著的居住隔離。居住在嚴重貧窮社區的工人階級白人越來越多。1970年,白人孩子居住在貧困率在10%以上的社區的比例為25%。2000年,這一比例上升至40%。現在這一比例肯定更高。

2011年,布魯金斯學會(Brookings Institution)的一項研究顯示:“與2000年相比,2005至2009年間住在極度貧窮社區的居民更有可能是白人、土生土長、高中或大學畢業、自己擁有住房且不接受政府援助。”換言之,那些不良的社區困擾的不再僅僅是城市中的那些貧民窟,不良的社區已經蔓延到了城郊。

這一現象背後的原因很多。從吉米·卡特的《社區再投資法》到喬治·W·布什的“所有權社會”,聯邦住房政策一直鼓勵人們擁有自己的住房。但在米德爾敦這樣的地方,擁有自己的住房要付出過高的社會代價:某一地區內的工作機會減少,房產的貶值使人們陷在這裏的社區而不能自拔。就算你想搬走也難以實現,因為市場早已一跌到底,你所擁有的房產價值擺在那裏,但根本沒人願花這樣的錢來買。搬家的成本也太高,以至於許多人不得不留在原處。當然了,那些被陷住的人往往都是那些最為貧窮的。

因為那些花得起錢離開的人早已選擇了離開。市領導們試過不少方法來重振米德爾敦的市中心,但都以失敗告終。想要看看他們試過的最為臭名昭著的方法的話,讀者可以沿着中央大道一直走到盡頭,直到邁阿密河的河岸。這裏曾是一處美麗的地方。出於某些我難以想到的原因,米德爾敦市政府的智囊團決定把這處美麗的河畔變成米德爾敦湖——這項基礎設施建設項目明顯包括把成噸的泥土填入河裏。

智囊團們可能以為建成後這會是一個吸引人的去處。現在的河裏多了一個人工用土堆砌的島,足有一整個街區那麼大,可惜的是,什麼效果都沒達成。那些重振米德爾敦市中心的措施在我看來都是沒有效果的。

人們並不是因為我們的市中心沒有時髦的文化便利設施才離開的。那些文化便利設施的離開是因為米德爾敦沒有足夠多的消費者來支撐它們。為什麼米德爾敦沒有足夠的薪水優厚的消費者呢?因為沒有足夠的工作來僱傭這些消費者。

米德爾敦市中心的掙扎是那些發生在米德爾敦人身上的問題的冰山一角,其中還包括阿姆科-川崎鋼鐵公司(AK Steel)日益下降的重要性。

阿姆科-川崎鋼鐵公司源於1989年一次併購,併購的雙方是阿姆科和川崎(Kawasaki)。川崎就是那家生產小型大馬力摩托車(我們小時候把這種車叫作“胯下火箭”)的公司。但是現在大多數人仍把這家公司稱為阿姆科,原因主要有兩個方面。

第一個方面,正如阿嬤經常説:“這座該死的城是阿姆科建起來的。”她並沒瞎説:米德爾敦那些最好的公園和設施中,大多數都是阿姆科花錢建造的。阿姆科的人進入了當地許多組織機構的董事會,而給學校提供資金的正是這些組織機構。而且,阿姆科僱用了成千上萬的像我阿公一樣的米德爾敦人,他們沒接受過什麼正規教育,但卻能領到優厚的薪水。

阿姆科這一聲譽是靠精心的設計贏來的。查德·貝里(Chad Berry)在《南方的移民,北方的流亡者》(Southern Migrants, Northern Exiles)一書中提到:

“直到20世紀50年代,邁阿密流域僱員最多的‘四巨頭’——辛辛那提的寶潔、漢密爾頓的冠軍紙業、米德爾敦的阿姆科以及代頓的美國國立現金出納機公司,它們的勞工關係都非常緩和。部分是因為它們……(僱用了)僱員的家人和朋友,而這些人都曾是移民。舉例來説,米德爾敦的內河集裝箱公司的薪水冊上有220名肯塔基人,其中117名是來自沃爾夫一個縣。”

20世紀80年代以來,雖然勞工關係無疑下降了,阿姆科(及類似公司)建立的聲譽大都得以留存。

大多數人仍把阿姆科-川崎公司稱為阿姆科的原因中,另一方面是因為川崎是一家日本公司。設想一下,在一座到處都是二戰老兵和他們家人的城市中,這項併購消息宣佈的時候,人們很自然就會想到東條英機跑到俄亥俄州的西南部開工廠來了。阿公曾經發過誓,如果自己的孩子買日本汽車就跟他們斷絕關係,但就算是他,在併購宣佈後沒幾天就不再抱怨了。他跟我説:“事實是,現在日本人成了我們的朋友了。”

阿姆科-川崎鋼鐵公司(資料圖/Ty Greenlees)

川崎的這項併購所代表的是一個難以忽視的真相:美國製造業在後全球化時代的不景氣。阿姆科這樣的公司想要存活下去,不得不進行重組。川崎給了阿姆科這樣一個機會。如果沒有這個機會的話,米德爾敦的門面企業很可能早就分崩離析了。

在小時候,我和我的小夥伴們完全沒意識到當時的世界已經在變化了。那時阿公幾年前剛退休,手上還有阿姆科的股票,退休金也不菲。阿姆科公園仍是城裏最為漂亮最為高檔的休閒去處,而且能進入私人公園也是一種身份的象徵:這意味着你父親(或祖父)有着一份受人尊敬的工作。當時的我從來沒想過,阿姆科可能有一天會不復存在,不會再提供獎學金、建公園或者舉辦免費的音樂會。

儘管如此,我朋友當中很少有人會把在阿姆科工作當作是一種追求。我們當時都還是小孩子,我們的夢想也和其他小孩子差不多。我們想成為的是宇航員、橄欖球運動員或者是功夫片裏的英雄。我自己當時想成為的是一名職業的“閒人”,這在當時看起來可是非常合理的。

等到了六年級的時候,我們想成為的是獸醫、醫生、牧師或是商人,反正不是鋼鐵工人。由於地理位置的原因,羅斯福小學大多數孩子的父母都沒上過大學。但就算在這所學校,也沒有學生想成為一名藍領工人,雖然當一名藍領保準可以獲得受人尊敬的中產階級生活。我們從來沒把在阿姆科找份工作算作倖運,我們把阿姆科當作是理所當然的。

現在看來,仍有許多孩子還抱着這樣的想法。幾年前,米德爾敦一位關注失足少年的高中教師珍妮弗·麥古菲(Jennifer McGuffey)曾對我談到:

“許多學生根本就不知道外面的世界是什麼情況。”她一邊談一邊連連搖頭,“有的學生計劃着以後成為棒球運動員,但是他們連學校的棒球隊都不想參加,僅僅是因為教練對他們苛刻。還有的學生在學校成績很差,你如果試着告訴他們將來的前途時,他們就會提到阿姆科-川崎,‘嗨,我能在阿姆科-川崎找份工作的。我叔在那兒上班呢’。看起來他們根本就沒把米德爾敦現在的形勢與阿姆科-川崎的工作崗位缺乏聯繫起來。”

我聽到這番話後的第一反應是:這些孩子怎麼能不明白世界是什麼樣子的呢?難道他們就沒注意到他們所在的城市在他們的眼皮底下發生的變化嗎?但隨後我就意識到:既然我們當時沒注意到,他們現在又怎會注意到呢?

對於我的外祖父母來説,阿姆科是他們經濟上的救世主。正是阿姆科這個引擎,把他們從肯塔基州的山區託舉到了美國的中產階層。阿公深愛着阿姆科,知曉那些用阿姆科的鋼鐵造出來的汽車的品牌和型號。就算後來大多數美國的汽車生產商都慢慢地不再使用鋼鐵車身,每當阿公路過二手車經銷商那兒看到一輛老福特或者是雪佛蘭時,他都會停下來告訴我;“這車的鋼材是阿姆科生產的。”這是他為數不多的流露自豪感的時刻之一。

雖然他有這種自豪感,但他從沒想過讓我在那裏工作。他有次跟我説:“你們這一代人將來得靠自己的腦子吃飯,而不是靠雙手。”就算哪天真到阿姆科來工作,那也只能是當一名工程師,而不是焊接車間的一名工人。米德爾敦的許多父輩和祖父輩一定也有過類似的想法。對於他們來説,美國夢需要的是向前進的勢頭。體力勞動固然是光榮的,但這是他們那一代人的工作——我們這代人需要做些不同的事情。向前進的勢頭指的就是朝向上的階級流動,而這就需要上大學。

然而,當時的人們並不認為沒能接受到高等教育是什麼好羞愧的事,也不覺得會有什麼不好的結果。雖然這種信號並不明確,而且老師們也從沒説過我們太笨或是太窮以至於能上大學反而奇怪了。但是這種信號確實就在我們身邊,就像是我們整天呼吸的空氣一樣:我們家從沒有人上過大學;留在米德爾敦的那些歲數大點的朋友和親戚們雖然沒什麼職業前途,但也都很滿足;我們認識的人當中沒有哪怕一位畢業於俄亥俄州之外的名校;而且每個人都認識至少一位未充分就業或是完全失業的年輕人。

在米德爾敦,公立普通高中的新生中有20%在畢業前輟學。大多數人不會拿到大學畢業證書,而且幾乎沒人到俄亥俄州以外的大學去讀書。學生們對自己的期望並不高,因為身邊的人對他們的期望也不高。許多學生的家長也是隨波逐流。在很長的一段時間裏,我根本就不記得有因為分數低而捱罵的時候,直到阿嬤在我高中時開始注意我的分數。當我姐姐和我在學校考得不好的時候,我總是能聽到“好吧,也許她就是不擅長分數”或是“J.D.的天分在數字方面,拼寫測試考得不好沒關係”,諸如此類。

當時的人們有一種認識,現在這種認識依然存在,即那些成功的人有兩類。第一類人靠的是運氣:他們出生在富貴人家,從出生那一刻起就註定不凡。另一類人則靠的是天才:他們生下來腦子就好使,只要去嘗試就不會落空。因為米德爾敦很少有第一類人,所以人們就自動把那些成功的人歸到第二類當中,認為他們的成功僅僅是因為他們特別聰明。

對米德爾敦的普通人來説,辛勤的努力遠不及天生的才能重要。並不是説家長和老師們從未讓孩子們努力,或是説他們大言不慚地聲稱對自己的孩子不抱希望。態度掩蓋在表象之下,不是人們怎麼説,而是他們怎麼做。

我們有位鄰居在一生都沒離開政府的救助,但是除了借外祖母的汽車或者是溢價出售自己的食品券,她在提到勤奮的重要性時也是滔滔不絕。她常説:“利用現有體制的人太多了,那些勤勞的人根本得不到需要的幫助。”她的腦海裏就是這樣的構想:體制內的大多數受益者都是在誇大其詞地招搖撞騙,而她自己——雖然一輩子沒工作過——卻明顯是個例外。

在像米德爾敦這樣的地方,人們無時無刻不提到勤奮。走遍這座城市,雖然這裏30%的年輕人一整個星期的工作時間加起來不會超過20個小時,但卻沒一個人意識到自己身上的懶惰。在2012年的總統選舉週期,美國左傾智庫公共宗教研究所(Public Religion Institute)發佈了一份關於白人工人階級的白皮書。報告中有這麼一條發現,即工人階級的白人與受過高等教育的白人比起來,工作時間要更長。但如果這樣就認定白人工人階級的平均工作時間更長的話,那就大錯特錯了。公共宗教研究所得出的結果是基於調查——他們主要是四處打電話,徵詢受調查對象的看法。

該報告唯一能證實的就是,對於工作時間,許多人都是做得少,説得多。當然了,窮人比其他人工作時間少的原因非常複雜,把這一問題歸咎於人們的懶惰太過簡單。對於許多人來説,他們能得到的只有兼職工作,因為世界上像阿姆科這樣的公司江河日下,而他們的工作技能又不能很好地適應現代經濟。但無論這一問題的原因是什麼,人們口中談論的勤奮與實際情況間存在着矛盾。米德爾敦的孩子們正是經受着這種矛盾,並在這種矛盾中掙扎。

在這一問題上,當然還有其他很多方面,蘇格蘭-愛爾蘭移民和他們那些留在山區的親戚們非常相似。在美國家庭影院電視台(HBO)一部關於肯塔基州東部山區居民的紀錄片中,一位阿巴拉契亞大家庭的家長在介紹自己時給適合男人的工作與適合女人的工作做了嚴格的區分。雖然他所指的“女人的工作”非常明顯,但他卻沒有説明什麼工作是適合他的,前提是得有這樣的工作。不過,適合他的工作肯定不是全職工作,因為這位家長一生當中從沒幹過有固定薪水的工作。最終,他自己兒子的證詞出賣了他:

“父親總是説自己曾經工作過。我看他唯一的工作就是動動自己該死的屁股。搞不懂他為什麼不實話實説。父親是個酒鬼,整天醉醺醺的,從沒帶過食物回家。是媽媽一直在養育着她的孩子們,如果沒有媽媽的話,我們早就死了。”

除了對於藍領工作的價值的這些不一致的標準之外,許多人根本不知道如何獲得白領工作。當時的我們並不知道,整個美國——乃至就在我們的小城——其他的孩子早已開始了對將來出人頭地的競爭。

在我上一年級時,我們每天上午都會玩一種遊戲:在老師宣佈當天的特定數字之後,我們一個接一個地列出某個能得到這一數字的數學方程式。比如説,如果當天的特定數字是4,你只要列出“2×2”就可以得到一份獎品,而通常這種獎品是一小塊兒糖果。有一天,老師給出的這個特定數字是30。我前面的同學們列出的都是簡單的答案:“29+1”“28+2”“15+15”。我肯定能做得比他們更好。我已經做好了讓老師大吃一驚的準備。

當輪到我的時候,我驕傲地回答道:“50-20。”老師立刻對我讚不絕口,並給了我兩塊兒糖果,以作為我初次嘗試減法的獎勵,而那時我們剛學過減法沒幾天。沒過多一會兒,當我還在為自己的聰明揚揚自得的時候,另一位同學答道:“10×3。”我連那是啥意思都不知道。乘?這傢伙是誰呀?

老師的反應更為熱烈,而我的這位競爭者耀武揚威地收下了他的獎品,不是兩塊兒是三塊兒。老師簡單地介紹了一下乘法,然後問我們有沒有人知道有這麼種運算方法。我們當中一個舉手的人都沒有。就我而言,我感到倍受打擊,一回到家就放聲大哭。我當時確信我的無知是因為性格里的某種缺陷。我當時就是覺得自己笨。

我在那天之前從沒聽説過“乘法”這個詞,但這並不是我的錯。這種東西我在學校還沒學到過,而我的家庭也不是整天沒事的時候做做數學題。但是,對於一個想在學校好好表現的小孩子來説,這無疑是一個沉重的打擊。我那尚未成熟的大腦並不明白智力和知識之間的區別。於是我就認為自己是個笨蛋。

雖然我在那天之前並不瞭解乘法,但是當我回到家把自己的傷心事告訴阿公時,他把我的鎩羽而歸變成了一次凱旋。在晚飯前,我就學會了乘法和除法。而且,在那之後的兩年中,我和外祖父每週練習一次數學運算,而且越來越難。我如果表現好的話還能得到一個冰淇淋作為獎勵。當我不能理解某個概念時,我就會感到自責,然後氣沖沖地離開,充滿了挫敗感。但當我悶悶不樂一會兒後,阿公又會接着教我。

母親從來都不是一個擅長數學的人,但早在我學會閲讀之前,她就把我帶到了公共圖書館,給我辦了張借書證,然後又教給我怎麼用它借書。在家裏,母親也總是讓我有兒童書看。

換言之,雖然我家附近和社區當時給我帶來了那麼多環境上的壓力,但是我從家裏接收到了一種不同的訊息。而拯救我的可能正是這種不一樣的訊息。

(本文節選自J.D.萬斯所著《鄉下人的悲歌》,江蘇鳳凰文藝出版社6月出版。)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。