王紹光:國家能力與東西大分流

【文/觀察者網專欄作者 王紹光】

東方與西方在很長時間裏沒有什麼差別,但後來西方逐漸崛起,最後稱霸世界,而東方卻一蹶不振,這就是學術界所説的“東西大分流”。其中,有人認為大分流發生在18世紀,另一些人則認為,至少在1500~1600年就開始發生了。不過大家都認同,發生在18世紀中葉的工業革命是真正的分水嶺。

在工業革命(18世紀下半葉-19世紀)之前,歐洲已經發生了六件大事:科學革命(16-18世紀)、軍事革命(16-17世紀)、財政-軍事國家的出現(17-18世紀)、大規模殖民主義(16-19世紀)、大規模奴隸貿易(16-19世紀)、税收增長(17-20世紀)。

關於科學革命與工業革命的關係,學術界已經爭論上百年,不過斷言科學革命推動了工業革命的人並不多。而後五件大事都從不同側面反映了國家能力的變化,而國家能力的增強很可能與工業革命的出現有關。

什麼是國家能力?就是國家將自己的意志變為行動、化為現實的能力。每個國家都有自己的意志,即想做的事,但是要把意志變為行動、化為現實,決非易事。什麼是基礎性國家能力?經過多年的研究,我認為有七個方面能力至關重要:(1)強制能力:國家要掌握暴力、壟斷使用暴力的權力;(2)汲取能力:國家要能夠從社會與經濟中收取一部分資源,如財政税收;(3)濡化能力:國家使得國人有共同的民族國家認同感,有內化於心的一套核心價值。此外,還有認證能力、規管能力、統領能力、再分配能力。

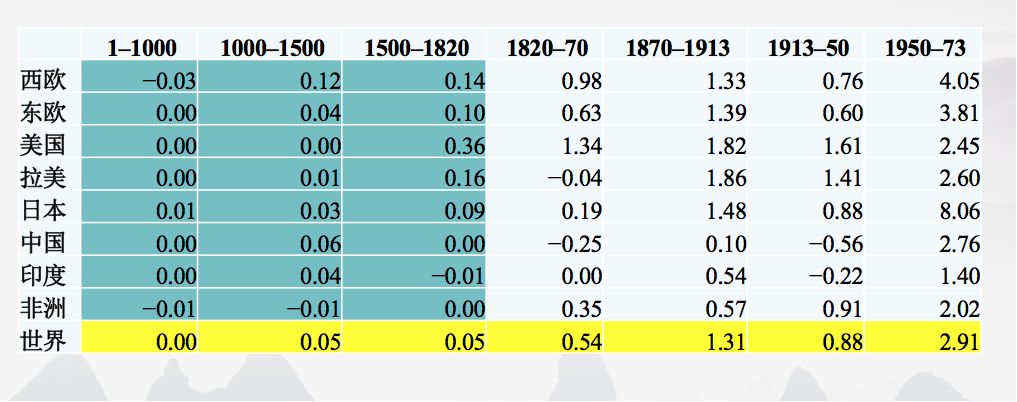

二戰以後是歐洲資本主義發展的黃金時期,增速高達4.05%。而中國在整個19世紀與20世紀上半葉,人均GDP的增速很低,甚至是負數(見表1)。兩相對比,大分流的態勢十分清楚。

表1:現代國家形成前後人均GDP增長速度

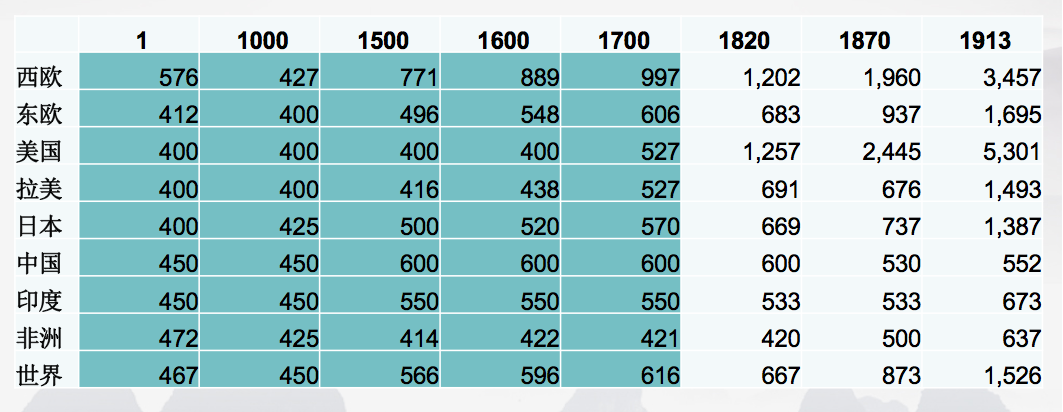

表2:現代國家形成前後世界人均GDP

大分流也表現在人均GDP水平的變化上(表2,按1990年國際美元估算)。從16-17世紀歐洲近現代國家開始出現雛形,歐洲的經濟增長才開始提速,東西之間的人均GDP差距形成巨大的鴻溝,西方領先於全球。這絕非偶然的巧合!

歐美崛起依靠的強制能力

如果認真仔細閲讀亞當·斯密的著作(如《國富論》第三篇與《關於法律、警察、歲入及軍備的演講》)就會發現,暴力始終是其關注的一個重點。在他看來,羅馬帝國崩潰後,歐洲之所以經濟停滯,是因為暴力盛行。“任何國家,如果司法體系不能正常運作,人們對其財產的擁有缺乏安全感,契約的履行缺乏法律的支持,國家的權威不能被用來強制有支付能力者償還債務,那麼,那裏的商業與製造業很少能夠長久繁榮”。換句話説,有效國家是他的政治經濟學的基本前提;沒有一個有效國家的保障,市場主體根本無法正常運作。

最近20年裏,越來越多的歷史學家開始使用“財政-軍事國家”來稱呼17-19世紀在歐洲出現的新型國家。那麼,這種國家至少具備兩種基礎性國家能力:強制能力(軍事國家)與汲取能力(財政國家)。用歷史學家李伯重的話説,“火槍加賬簿”就是早期經濟全球化的時代特徵。“財政-軍事國家”這種政治創新引領了西方的技術創新與經濟發展。其實,“財政-軍事國家”更應該被叫作“軍事-財政國家”,因為從歷史發展的視角看,軍事革命在先,財政創新在後,且財政創新最初是服務於軍事與戰爭的。

“軍事革命”這個概念最初是由英國歷史學家邁克·羅伯斯於1956年提出的。在16-17世紀,西方發生了一場軍事革命:即在武器、軍隊組織與規模等方面發生了革命性的變化。這當然不是人類歷史上第一次軍事革命。另外一位英國著名軍事史學家傑弗瑞·帕克指出,上一次軍事革命是中國的秦始皇造就的,那場革命為一個持久的皇權體系奠定了基礎。西方發生的算得上是第二次軍事革命。在帕克看來,正如“秦國的優越軍事組織使它得以征服整個中國;西方國家的優越軍事組織則讓它們得以統治整個世界,因為在很大程度上,‘西方的崛起’取決於使用武力”。

莫里斯對東西方的開戰能力進行了估算和梳理。從公元500年到公元1400年,東方的戰爭能力高於西方;到15世紀末,歐洲的火炮已優於中國,導致出現了第一次小型的軍事分流。16世紀以後,西方出現了軍事革命,其開戰能力開始超越東方。1550年以後的兩百年間,東亞地區烽煙四起,迫使中國反過來向歐洲學習製作先進槍炮的技術,與歐洲國家形成軍事均勢;其間,鄭成功還打敗了不可一世的荷蘭殖民者,收復了台灣。但1760-1839年間,中國戰事較少,因而軍事創新停頓,而歐洲戰火不斷,軍事創新突飛猛進,形成了第二次更大規模的軍事分流。軍事大分流的結果就是莫里斯提到的第一次鴉片戰爭成為中國永久的恥辱。

這裏需要注意的是,英國的工業革命的時點恰好發生在1760年到1820-1840年之間,與中西軍事大分流的時點幾乎完全吻合。這絕不是因為巧合,而是因為軍事革命造就了強制能力更加強大的現代國家,而具備強制能力的現代國家為經濟發展奠定了基礎。那麼,強制能力具體如何影響經濟發展呢?從歐洲的歷史看,其作用表現在對內、對外兩方面。

對內,強制能力可以為當時的“改革開放”保駕護航,創造一個和平的內部環境。世界上最早的常備軍出現在16世紀的西班牙,它是當時的世界霸主。常備軍是現代社會的標誌,因為“有了好紀律的常備軍,一個文明國才能抵禦外侮”。

對外,強制能力用來做三件事情:第一是掠奪海外資源,包括勞動力資源;第二是打開海外市場;第三是培養管理人才。

掠奪海外資源的方式是殖民主義與奴隸貿易。歐洲推行殖民主義歷時約400年,從15世紀初到19世紀末。歐洲崛起時,幾乎所有的大小歐洲國家都參與了殖民主義掠奪,包括北歐國家(瑞典、丹麥、芬蘭、挪威)。

不僅是奴隸貿易,奴隸制也是工業革命率先在歐美爆發的重要原因。早在1944年,加勒比黑人歷史學家埃裏克·威廉姆斯就在《資本主義與奴隸制》中提出一個著名論點:從英屬加勒比殖民地由奴隸種植的蔗糖與跨大西洋奴隸貿易中獲得的利潤,為工業革命提供了初始資本,使英國成為世界上第一個現代經濟體。直到製造業站穩腳跟、來自奴隸制的利潤與之相比不再那麼確定之後,英國才開始倡導廢除奴隸制。

在大西洋的另一側,美國資本主義的發展與奴隸制的關係更加直接。整個美國的工業起飛都與奴隸制有着千絲萬縷的聯繫。奴隸種植的棉花是美國最有價值的出口產品;奴隸的總市值超過美國鐵路與工廠價值的總和……美國的奴隸制深深鑲嵌在美國資本主義的DNA上。

如果將時空視野進一步放寬,就會看到,奴隸貿易與奴隸制把非洲、加勒比、拉丁美洲、北美、英國,以及整個歐洲都聯成一體,進而與中國也發生了關係。“奴隸在美洲開採的白銀首先為歐洲各帝國提供了進入中國市場、並換取來自中國消費品的機會;奴隸種植的農產品使英國有可能逃避對其人口增長的環境限制,從而取代中國成為世界經濟的領頭羊。”這也就解釋了為什麼改變人類歷史的工業革命會首先發生在英國,為什麼歐洲的軍事革命、殖民主義、奴隸貿易、奴隸制會導致東西方之間出現所謂的“大分流”。

除了掠奪資源外,西方殖民主義者還依仗船堅炮利在全球範圍四處橫行,搶佔市場。英國、荷蘭等國的海外殖民野心急劇膨脹,開始注重海軍艦隊的建設、並特許更多、更大規模的私人公司在海外進行殖民掠奪。

簡而言之,從歐洲發生軍事革命後,列強各國便在掠奪海外資源的同時,不擇手段地拓展海外市場。“由於遠洋貿易巨大的成本和安全風險,歐洲商人集團的遠洋探索和全球貿易都是‘武裝貿易’。”這個時期在歐洲被人稱作“英雄商業時期”。到18世紀末,歐洲列強已開闢了大片的海外市場,“從而為引爆工業革命奠定了決定性的基礎。沒有世界市場,就不可能有工業革命”。

除了需要資本、其它資源、市場之外,發展經濟還需要相關人才,如企業家和工程技術人員。軍事組織與經濟組織都是較為大型的人類組織,其運作方式具有不少的共性。其實,“Company”這個詞最初是指“一羣士兵”,後來才被用來指稱商業公司。組織戰事的人往往具有冒險精神、敢於承擔風險,知道如何進行遠距離運作,這些都與所謂“企業家精神”暗合。一直到今天,各國還有人説,軍隊是培養企業家最好的學堂。軍事革命創造一種環境,使得軍人中走出一批又一批企業家與公司經營者、管理者。

資本、資源、市場、人才、技術在英國與歐洲各國的崛起過程中都扮演了不可或缺的角色。除此之外,英國與歐洲各國從農業社會向工業社會轉型,實際上都是以暴力或國家強制能力為基礎的。馬克思早在150多年前就已經提出精闢見解:英國與歐洲各國發展經濟的一些做法“是以最殘酷的暴力為基礎……所有這些方法都利用國家權力,也就是利用集中的有組織的社會暴力,大力促進從封建生產方式向資本主義生產方式的轉變過程,縮短過渡時間。暴力是每一個孕育着新社會的舊社會的助產婆。暴力本身就是一種經濟力”。馬克思這段話點明一個簡單的事實:強制能力較強的國家在經濟起飛的關鍵時刻可以領先一步。

強制能力必須有財力支撐

不過,強制能力或對暴力的壟斷必須有財力支撐;強制能力的增強也需要國家的汲取能力相應增強。伴隨着16-17世紀展開的軍事革命,為了支撐戰爭,政府必須要用財政金融工具來為軍隊的運作籌錢。當然,反過來軍事競爭也可以倒逼財政、金融手段的進步。

談到汲取能力時,往往有人會認為,它是經濟增長的副產品,只有經濟先增長,汲取能力才能加強,前者是後者的必要條件。以英國為例,在光榮革命以後,它的財政税收明顯上升,經濟增長並沒有這麼快,税收增長速度大大高於經濟增長速度。據估算,1688-1815年間,英國的GDP增長了3倍,但實際税收增長了15倍。與英國和歐洲各國相比,滿清的汲取水平很低,且沒有提高。據估計,清代中央政府的年度財政收入,在康熙時期(1662-1722)約為3500萬兩,在雍正時期(1722-1735)約為4000萬兩,在乾隆時期(1736-1795)約為4300-4800萬兩,這種狀況一直延續到鴉片戰爭之前。各級政府的財政總收入大概在6000-8000萬兩之間擺動。這是人口快速增長的時期,清代人均財政收入不僅沒有增長,反倒是持續下滑的。

現在已有一批研究表明,國家能力與經濟的早期發展有着密切的關係。倫敦政治經濟學院的經濟史學家帕特里克·奧布萊恩2011年的研究發現:1815年以前,因為英國具有對外維護自身安全、對內維持秩序與產權的國家能力,它得以促進投資與國際貿易,成為第一個工業國家。西班牙沒有在加強汲取能力方面做出努力,導致這個曾經的霸主於17世紀逐步衰落。在東西方之間出現大分流的時代,國家汲取能力與經濟發展水平之間存在着明顯的相關關係。這類觀察使得越來越多的學者相信,造成東西方大分流的一個重要原因是國家能力的強弱。

在歐美各國的經濟發展初期,戰爭刺激它們強化了自己的國家能力,較強的國家能力轉而幫助這些國家攫取了“第一桶金”。國家能力就是發達國家用過的梯子;現在它們卻把這把梯子隱藏起來,讓發展中國家按它們説的做,而不是按它們做過的做,是徹頭徹尾的偽善。

【摘自王紹光教授新著《中國崛起的世界意義》,本書入選中宣部2020年主題出版重點出版物。】

王紹光教授著作《中國崛起的世界意義》 中信出版集團出版

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。