樊鵬:地攤經濟能否分享制度紅利,這是觀察城市管理水平的一個角度

【採訪/吳立羣】

觀察者網:在上世紀80-90年代,地攤經濟曾經發揮過一定作用,一些下崗職工也憑藉這種經營方式獲得了生活來源。但這幾年出於優化城市環境的考慮,地攤經濟一度成為整頓的對象。您怎麼評價改革開放以來,地攤經濟在國民經濟中的作用?

**樊鵬:**對於地攤經濟,我認為還是要放寬一點來看,它不僅有經濟功能,同時也有社會和文化功能。它是人類比較早的一種“市場”形態,也是早期商業文明的原初形態。儘管很小,但是它孕育了社會文明和政治文明,為什麼這麼講?因為許多城鄉基層管理制度的出現都與地攤經濟這類小型的市場形態密切相關。

如果追溯歷史,我們可以發現地攤經濟在中國很早就出現了,比較有名的是南北朝時期的“草市”,其實就是古代的農村定期集市,到現在中國農村很多地區還有這類集市。例如我兒時生活的小縣城,每月逢二逢七都有來自四面八方的農民和小販沿街擺攤的集市,逢二是“小集”,逢七是“大集”,這實際是一種基層社會權利,在當時這類集市同很多人的生活和生計慼慼相關。

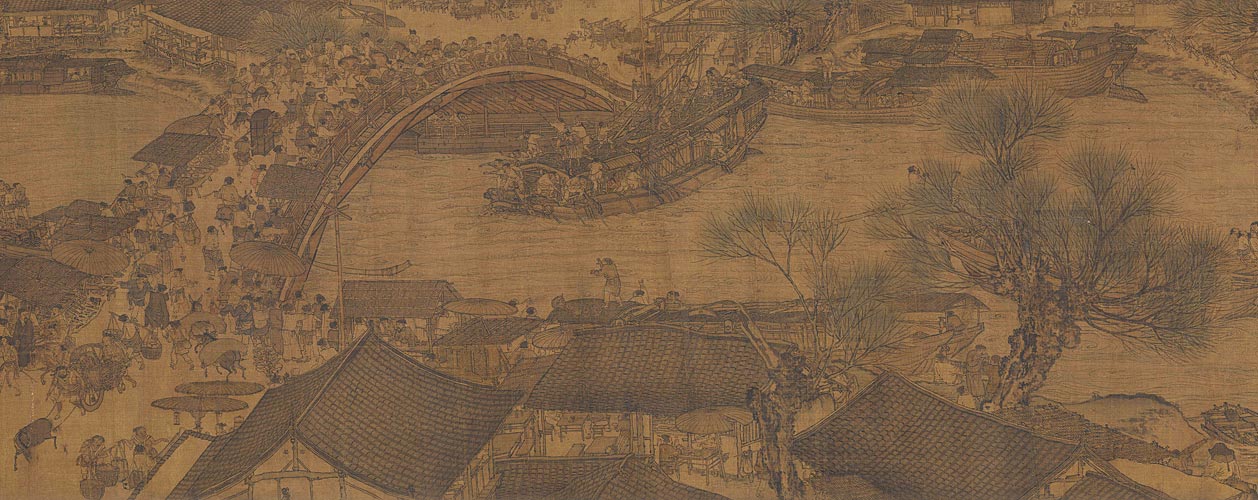

後來到了唐代,南北方都有不同形式的基層經濟,比如説在南方叫墟,北方叫集,西南叫場。到宋代,如果我們看一下著名的《清明上河圖》,會發現它描繪的不僅是一個繁榮的集市,也展現了基層民眾的生活樣態,地攤是這個古典社會組織形態中很重要的一部分。與之相應,中國歷史上很早就有了對這種經濟形態的管理機構,例如六朝時政府就設立了“草市尉”對草市進行管理,實際上就是古代的基層市場監管機構。所以,從這條歷史脈絡來看,我覺得地攤經濟不僅具有草根經濟的意義,也催生了城鎮的發展和政府治理形態的發展演進。

《清明上河圖》局部,圖自故宮博物院。

直到新中國建國前,沿街叫賣仍然是城市貧民重要的經濟來源。《茶館》裏的旗人常四爺賣菜為生,《紅燈記》裏的小鐵梅出門賣貨,都是那段歷史中地攤經濟人物的縮影。後來,由於發展計劃經濟的需要,地攤經濟一度銷聲匿跡,再次復甦就是1978年三中全會之後了。

這一復甦對我們的商品經濟發展,尤其是中國特色社會主義市場經濟的發展有非常重大的意義,為什麼這麼講?因為我們整個波瀾壯闊的改革開放就是從放活農村商品經濟,允許農村開放小集市、兜售富餘農產品開始的。這是我們早期從計劃經濟往商品經濟發展,再到後來市場經濟邁進的很重要的一步。

關於這一點,義烏的發展壯大是一個很好的例子。過去的義烏很貧困,歷史上還有過“雞毛換糖”的傳統。後來有些路邊市場,但被視為投機倒把。在這樣的背景下,1982年,浙江義烏有個書記叫謝高華,他宣佈正式開放“小商品市場”,並宣佈“四個允許”:允許農民經商、允許從事長途販運、允許開放城鄉市場、允許多渠道競爭。一兩年間,這個不通鐵路、沒有工廠、資源匱乏的小城,迅速形成一個輻射全國的小商品專業市場。一個窮縣,靠擺地攤成為一個世界第一的千億大市場。

義烏小商品市場,圖自新華網。

地攤經濟很大程度上承擔了經濟發展轉軌的先導。對個人來説,也是某種社會機會窗口,許多人最先通過地攤經濟致富,獲得第一桶金後成為更成熟的市場主體參與市場經濟建設。我曾經到浙江樂清市正泰集團做過社會調研。他們現在是個規模很大的光伏產業集團,但他們的父輩、祖輩大多是類似於小個體户的經營者。

過去,我身邊有很多人在80年代末、90年代初在小縣城賣衣服、賣布匹,他們自己跑到廣州去進貨,然後把貨物大包小包運回內地。當時的交通還不像現在這麼便捷,來回需要一週時間。在這樣的過程中,地攤經濟實際上是帶動了中國的人口、資源與信息的大流動。

回到你的問題,地攤經濟確實有社會穩定的功能,因為它使農村的富餘勞動力和商品得到釋放。而且在80-90年代,我們的國企改革使得一部分工人下崗,到2002年的時候,我們的下崗工人已經積累了1100萬,當時官民矛盾也比較突出,全國很多地方都有下崗工人擺攤的情況。那麼地攤經濟就在輔助社會基層的弱勢羣體、扶貧救急這方面發揮了它的作用。

我們要意識到一點,今天我們看到的市場主體比較多的是企業、公司、集團甚至是金融巨頭、獨角獸企業,但是事實上不是所有的人和市場主體都具備參與高端要素市場競爭的資格和能力,他們在信息、資本和人力方面存在着天然的差別和差距。

中國有“小個專”的概念,是對微觀市場經濟主體和經濟形態的描述,中國的“全國個私協會”,主要是個體工商户等“小個專”構成,目前這個協會的會員超過2億人,直到目前可能還是吸納就業人口最多的經濟形態,所以我想以地攤經濟為代表的微型經濟形態,不僅對於扶貧救急是有用的,我們也要考慮到它在市場經濟的多元構成以及基層社會的繁榮穩定上具備的作用。

觀察者網:當下重提地攤經濟,您覺得主要是出於哪些層面的考慮?

**樊鵬:**我想直接動力就是疫情帶來的民生、就業壓力。疫情爆發以來,很多中小企業扛不住壓力,有些員工也被迫下崗。國內疫情雖然好轉,但企業和員工復工復產仍然是艱難的,確實很多人的生活受到影響,而且家庭成本並沒有降低。

尤其是一些出口導向型城市,受到的影響更大。所以,在今年的政府工作報告中,李克強總理提到不設GDP增長目標,而是把“六保六穩”作為工作着力點,就是希望穩住經濟的基本盤。

第二個層面是這個時間點是一個關鍵點,是危機也是契機。實際上,我們國家的零售業是現階段市場經濟發展的一個新增長點,而且也是我們中國經濟發展的一個內生動力。之所以這麼講,核心原因在於我們國內消費潛力巨大,人口基數巨大,規模效應大。董明珠在網上直播帶貨,一幾個小時就是幾個億,可以想見效應是多麼驚人。

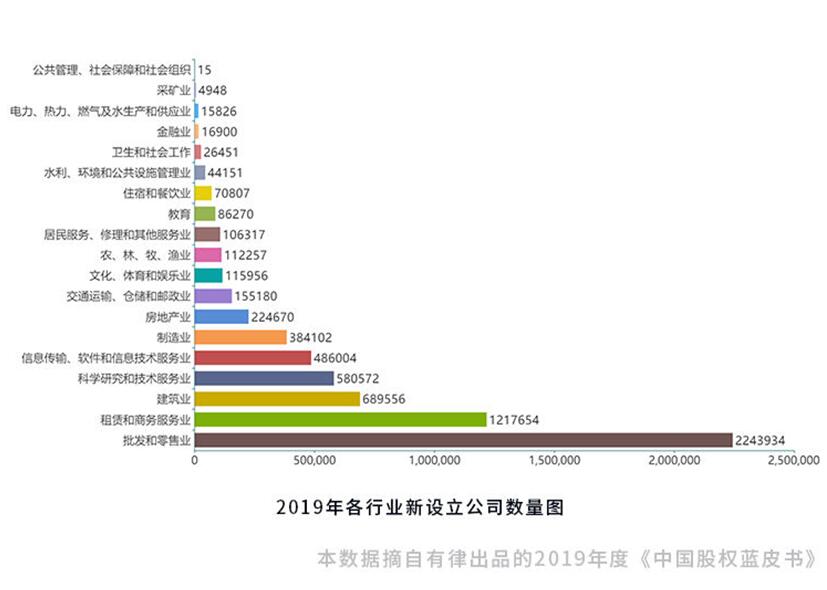

如果再看一下2019年的數據就會發現,我們全國新增註冊公司是650萬個,這其中批發零售新增公司就有220萬個。它佔了1/3,這就説明中國的民生經濟和國內消費,確實還是拉動目前經濟增長的動力。

在目前的經濟形勢下,國際形勢變幻莫測,地攤經濟這種基層的經營模式門檻相對較低,資金的流動性相對較強,回款比較快,經營內容的彈性也比較大。現在再加上國家的政策扶持,形成了一個風口,讓基層零售業的發展有了一定機遇。實際上就是一種“添柴加火”的效應。

當然,也有人唱衰地攤經濟,認為現在提倡地攤經濟是國家想着去庫存。我覺得不能這麼看這個問題,因為在此過程中民生可以得利,又能兼顧盤活過剩產能,促進勞動力、資金流動,帶動上游一些企業的發展。可以説是一舉多得。因此,相關消息釋放之後,零售業概念股大漲,生產“地攤神車”的五菱汽車,一天之內,市值從5億港元變成了11億港元。

第三,就是給低收入羣體和失業人羣一條生路,這是經濟發展和社會安全的底線原則,這一點大家都能理解。

觀察者網:相較於從前,在當下這樣一個互聯網全面鋪開的時代裏,地攤經濟會呈現哪些新業態?

**樊鵬:**地攤經濟的存在、發展需要條件,一方面市場中不存在大資本壟斷貨源、運輸、銷售渠道等情況,另一方面所處城市要具有相應的基礎設施條件。原來人們印象中地攤經濟的業態,可能繞不過這些情況——違法佔道、髒亂差、被城管驅趕、賣假貨和偽劣品、從業人員以40歲以上沒有專業特長或學歷偏低的貧困羣眾為主。但現在地攤經濟迎來了新機遇,也相應呈現了新特點。

依照我自己的觀察,地攤經濟在中國市場經濟體系和結構中的這種層次性特徵,沒有變化,它還是微觀的、基層的,還是成本相對較低、分散經營的,也還承擔着扶貧救急的功能。而且它的社會功能還大於經濟功能,比如説它可以豐富市民文化,滿足競爭需求。但確實也應該看到它有這些新特點:

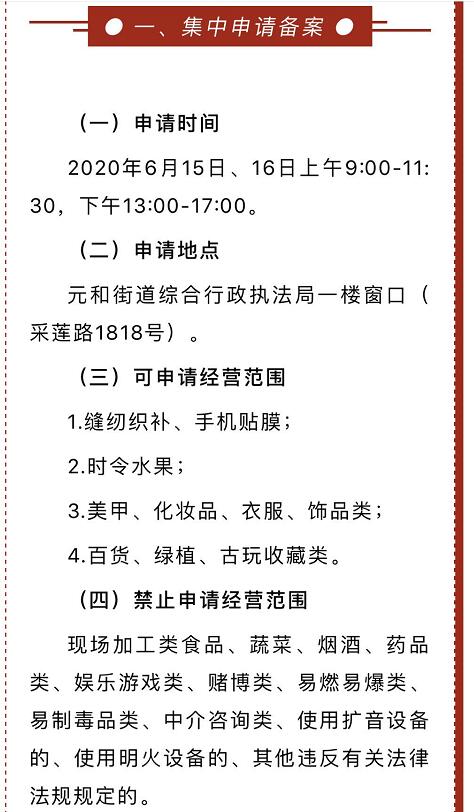

首先,更加規範,經營空間和經營方式受政府更多指導和規劃,形成了新場景、新業態。例如有些城市把地攤納入不同的商圈、社區,進行規劃。

蘇州某城區發佈的夜市攤位申請要求

其次,新型的地攤經濟,正在和互聯網經濟、平台經濟相互融合共生。在直播“帶貨”出現後,更是如此。有人會覺得,現在大家都去開網店了,還會有人擺地攤嗎?我們要看到互聯網電商的出現是把“雙刃劍”,有其侷限性。電商在創造了新的空間和銷售渠道之餘,也壟斷了銷售渠道,網絡銷售把同行的利潤壓到最低。大資本控制的實體零售巨頭,以遠遠低於小經銷商的價格疲乏銷售,對小經銷商造成生存壓力。

江漢路上的地攤主一邊擺地攤一邊直播,圖自楚天都市報。

而且,互聯網取代不了地攤經濟,因為人們的精神生活光靠互聯網是滿足不了的。地攤經濟就可以憑藉自帶“煙火人情”的特質對它形成補充。我們看到現在重提地攤經濟之後,大家都歡欣鼓舞,儘管這是在網絡上進行表達,但我想在線下的生活中,只要具備條件,大家都會去體驗一把。

互聯網經濟和地攤經濟的互補效應,還表現在網絡進貨快,可以多渠道銷售等方面。現在很多攤主不用再像我剛才講的那樣南下進貨,可以直接通過阿里巴巴進貨,這就降低了地攤主的時間成本。

第三,經營主體年輕化,地攤成為了青年創業的一個空間。我搜集了一下相關資料,在各地都有通過地攤融入城市的文化商圈,然後通過自我包裝來實現創業騰飛的例子。比如説南鑼鼓巷有個“地攤王”,這個人很有意思,他畢業於奧地利維也納大學,而且他自己有很多愛好。他就經營着8個地攤,靠着高峯期自營,外加出租,積累起了豐厚的資金。

雖然這是個例,並非所有地攤主都有這樣的收益,但我們可以看到地攤已經變成了一種創業空間,一些年輕人通過這方寸之間的一個攤來實現自己的創業夢想。

觀察者網:目前已經有上海、濟南、南寧、鄭州、南京、成都、合肥等27個城市明確鼓勵發展地攤經濟。有人擔心放開地攤經濟,是否會讓多年以來市容市政的建設成果付諸東流?對此,您是怎麼看的?

**樊鵬:**應該不會,這取決於城市管理的思路和治理能力。對此,我們可以稍微回顧一下歷史。

比如在80年代,那個時期國家針對地攤經濟就建立了相應的監管體制,只是比較粗放。當時焦乃積創作了一個小品,陳佩斯、朱時茂主演的,叫《烤羊肉串》。這個小品講述了無照經營烤羊肉串的小攤主,想盡各種辦法躲避工商人員查執照的故事,很細膩地反映了當時基層社會的小個體工商户,遊離在國家政策的空白地帶做生意的情況。所以到了90年代後,就形成了一種放管結合的管理模式,但實際上是零和博弈。為什麼這麼説呢?

我國市場經濟不斷發展壯大的過程,包括城市發展的模式,同地攤經濟的本質屬性產生了極大的矛盾。因為我們城市的發展主要是依賴出口導向,依靠地產、金融業發展帶動城市崛起的,所以在城市建設、城市管理、市容市政建設、持續的市場監管體制改革(食品)等方面着力很多。比如要建大商場,那就要清理地攤。

不同層次市場主體的衝突、地方發展目標、地方政府管理任務這一系列因素都和地攤經濟這一微觀市場主體的本質屬性之間的相互衝突,上演了一系列碰撞、對抗,持續了二三十年。這也反映了我國市場經濟發展、城鎮化發展道路上的內在矛盾、衝突。

而到了後期,對地攤經濟的管理也越來越嚴格。一方面,我們對地攤經濟沒有形成有效的管理機制,地攤在長期無序管理的狀況下,引發了不少社會問題,為了解決問題,不少城市選擇嚴格監管、限制、取締等方式來整治地攤經濟。另一方面我們基於城市發展的目標,特殊的定位,也沒有在城市發展的戰略層面來考慮地攤經濟的問題,更缺乏精細化的政策工具實施管理。

現在,在總理的號召下,地攤經濟重新復甦了。我們的管理模式也隨之發生變化。成都在這方面做得很好,而且體現了一定的超前性。到五月底的時候,他們全市增加就業崗位10萬個以上,中心城區餐飲店鋪復工率超過98%,而且市容和環境衞生秩序目前總體良好。所以,目前沒有理由説放開地攤經濟會對前期的市容市政整治造成極端傷害。

而且我覺得這對城市建設會有逆向推力,因為地攤經濟實際上是城市基層治理的一個“微觀界面”。它是地方的整個治理體系,和基層社會對接的重要接觸點。地方的管理水平、以人為本的水平、保護基層微觀市場主體的水平等等,都能從中得到體現。如果你做不到,其實現在就是倒逼你在城市管理的“微觀界面”上進行改革調整。

蘇州相城區,申請攤位、排隊抽籤現場。

我覺得在這方面,成都的經驗值得研究。在鋪開地攤經濟之前,成都就讓3萬餘名城管和協管人員走進街道、小區、市場、商鋪,去跟基層接觸交流,聽大家的建議,破解管理上的難題,還逐步建立了攤點攤區設置引導機制、商販攤主清潔衞生責任機制、羣眾投訴現場快速處置機制等等。在這些前期調研的基礎上,5月28日,成都推出“五允許一堅持”升級版,結合當前實際情況,進一步推動“地攤經濟”向常態化、規範化發展。

從發展趨勢來看,城市治理有一個“正反合”的過程:從自然放任,到強力規範,再到重回自然商業生態。這不意味着我們將重回上世紀80年代那種放任的狀態,而是説將地攤經濟的發展建立在規範管理、科學管理、創新管理基礎上,依靠精準管理、非常規管理、柔性管理和審慎包容監管,通過城市管理和治理改革釋放制度紅利。

觀察者網:您剛才提到地攤經濟具備低成本、分散經營的特點。在城市中,實體商業最大的壓力就來自於高額的租金和流轉費用,地攤經濟能在多大程度上緩解這些問題?

**樊鵬:**對於地攤經濟的優勢,有人説是“鑽空子經濟學”,也就是説微觀市場主體選擇地攤經濟,主要就是為着“地租0成本”和“相對弱監管”。網上還有人開玩笑説,那我可不可以佔據一兩米的道路畫個方塊,我就天天等着收停車費?

也有人説地攤經濟本質上是利用了公共資源從而享受到低租金的待遇,比如擺路邊攤,剃頭師傅在小區公共空間做生意,都是佔用了公共道路資源。我覺得不需要進行道德綁架,這其實也是一種制度紅利。

但是地攤經濟不可能從根本上緩解實體商業的壓力,因為實體商業發展的問題是一個系統工程,需要配套的政策扶持。也有人形容地攤經濟和實體商鋪之間的關係是“無照經營”同“合法經營”的競爭衝突,地攤經濟反而還有可能對現存的實體商業造成威脅。但我認為可能上升不到這種零和博弈的狀態,地攤經濟火了,大家逛街消費的氛圍形成了,對實體商業也是利好的。

利用地攤經濟去庫存的攤主。

觀察者網:儘管“擺地攤”在網絡上成為了一個網紅梗,但在現實中,城市管理者似乎對地攤經濟的態度是比較謹慎的。一些觀點認為發展地攤經濟應該因地制宜、因城而異,一線城市似乎就不應該發展地攤經濟。因為這和城市的發展目標、定位,以及城市建設的既定議程是不符的。對於這個問題,您怎麼看?

**樊鵬:**我不同意一線城市不需要地攤經濟的説法。地攤經濟、底層經濟是一個城市商業生態的必須品,也是市民生活空間的必需品。所以,我覺得我們在這個過程中要吸取兩個教訓:

第一個教訓是經濟形態的高端化對基層社區、社會是有損害的。香港的沙田就是一個典型的例子,過去在那裏有很多小店,油條和各類小吃都能買到。但現在的沙田廣場已經變得“珠光寶氣”了,過去的小店已經被金店、奢侈品店給擠走了。

這種發展趨勢對於當地羣眾的生活是一種威脅,推高了生活成本,對於社區和社區文化也是一種赤裸裸的摧殘。香港的這種資本主義的商業生態,有它的社會基礎,但是我們也要看到它對於社區凝聚、社會穩定是非常不利的。香港激進社會運動的背後,也有這方面的因素,也就是説底層在整個社會發展過程中不受益,“大河裏有水,小河裏幹”。所以,我們在推動城市發展的過程中也要留意這樣一種情況,就是人羣是有層次的,因此發展空間和消費結構也要有層次,全部高端化,未必帶來好結果。

第二個教訓是“去工業化”、“產業高端化”也會帶來嚴重的社會成本。對地攤經濟的態度和措施,實際上反映了中國對“低端勞動力市場轉型”的態度和措施。清理地攤經濟,説白了就是認為城市不需要如此多的煎餅攤、烤串攤,那麼這些人口怎麼辦?尤其是中西部地區,如果中西部城市發展採取這種措施,龐大的人口怎麼辦?當然一個方向是要把他們引導到創新經濟、智慧經濟中去。可是這些行業客觀來講是有技術和能力壁壘的,不是每個人都能從事的。

在這個問題上,我們要關注到西方國家的經驗教訓。美國、英國、德國等等發達國家在去工業化過程中都無可避免出現了大量失業,他們總體付出的社會成本較低,因為這些國家的人口規模相對較小、社會福利、再就業培訓相應都有覆蓋。比如像德國,他們的再就業培訓搞得非常好,那麼就可以把失業人口引導到一些新興產業上去,但是中國的國情就不同了,我們的人口規模大、人口素質和文化水平有很大差異,社會福利系統差異性更大。在這樣的情況下,大都市驅趕人羣以及去工業化的“負面外部性”會向欠發達地區轉移,兜底的不是北京、上海,而是我們的三四線城市以及欠發達地區。

觀察者網:正如您所説,大都市極具流動性、活躍性和多元性。城市中既有高端的國際化社區,也有一些老舊新村、街巷,後者正是地攤經濟活躍的區域。在您的觀察中,盤活地攤經濟之餘,又要兼顧多維度的城市管理,這對於我們的基層管理者提出了哪些方面的考驗?過去我們常説城市管理要精細化,避免“一刀切”式的管理模式,具體就地攤經濟的管理而言,該如何做到這一點?

**樊鵬:**我們要認識到中國的發展是具有“層次性”和“不均衡性”的。城市是綜合要素體,是社會權力複雜的結合體,在城市中,有高端要素,比如國際化社區,也有城市中產和社會弱勢階層。這帶來的結果就是城市空間的分殊,有些區域非常高端,有一些則是比較草根的。

不同羣體的生活習慣、消費習慣、文化品位也是有區別的。有些人喜歡安靜、有些人喜歡熱鬧;有人喜歡高大上,有人喜歡接地氣;有人用“視網膜”判斷環境,比如説我目之所及一定是乾淨衞生的,有人則需要“煙火氣”,按照布爾迪厄在《區分》一書中的觀點,你的趣味就是你的階級。相互衝突的時候怎麼辦?城市管理背後實際上是哲學的選擇,是發展標準、社區標準的選擇。

這裏邊就藴含着一個經驗——我們不能學習西方國家,把所有的人羣按照階級來劃分空間版塊,比如有的社區就是黑人住的,有的就是有產階級住的。我覺得那是發達國家城市規劃裏一個很非常大的弊端。這個問題在我們國家表現得沒有那麼顯著,我們也不能夠通過城市的空間政治學、空間配置來讓它顯著化,那是不利於長期社會穩定的。

我同意發展地攤經濟應該因地制宜、因城而異。一個城市的發展目標、定位同它所處的政治方位、區域方位、發展階段、地區經濟社會結構和消費習慣等密切相關。需要充分考慮各個城市的特點和居民習慣,探索出適合各自城市地攤發展路徑才是上策。

但重點是城市管理要堅持包容的態度,要對不同的階級、階層、文化形態進行調和,高端要素和人間煙火氣要相互兼容。所以,李克強總理在6月1日煙台考察的時候也提到:“地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源,是人間的煙火,和‘高大上’一樣,是中國的生機。”城市是一個複雜的政治生態、社會系統。“水至清則無魚”,是有道理的。

南寧中山路美食街,圖自視覺志。

我曾經在歐洲駐外,走訪過歐洲的許多城市。一些繁華的都市裏,既有高大上的生活形態,也有豐富的基層市場,彼此是相得益彰的。在德國柏林,在西班牙馬德里市政廣場,在意大利佛羅倫薩,甚至在英國牛津大學這樣的地方,都有幾條街是集市。發展中國家地攤經濟搞得好的也有很多,比如土耳其、泰國就是典型的例子。所以,我想包容性發展、嵌入式發展是很重要的。多元共存,交相輝映,讓大多數人能夠按照他們自己的方式生活,讓所有的對幸福生活的合理追求都能擁有政策空間的支撐。不管是城市治理,還是國家治理,大方向都是人心所向、所喜、所盼,國家治理、萬眾民心才是未來改革的着力點。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。