朱雲漢:美國主流政治學已經全面鬆動,這是一個契機

【文/朱雲漢】

非常感佩姚中秋老師和楊光斌院長的行動力,幾個月前我們還停留在以清談的形式來討論歷史政治學,而今日已經開始將其建制化。謝謝鼎新兄的提醒,他希望“歷史政治學”的倡議不要一哄而起,一鬨而散。在這個草創的階段,我們有九位學術委員,面對這個仍待開展的主題都還是“半瞎半聾”的,大家都來摸這頭叫“歷史政治學”的大象,每個人都用自己比較熟悉的感觸和學術直覺來給大家提供建議。我今天從一種特定的角度,提供一些自己的淺見。

我想從社會科學哲學的角度出發來談這個問題,因為歷史政治學需要新的社會科學哲學作為它的基礎,這樣它才會走得更遠、更牢固。美國主流政治學的社會科學哲學基礎已經全面鬆動了,或者説它的立足非常不穩,我覺得這是一個很好的契機。我們一旦借鑑了當前科學哲學領域一些更成熟、更精緻的社會科學哲學理論,它的指向也會是歷史視野的社會科學研究或者歷史視野的政治學研究,這是不謀而合的。

為什麼要在此時此刻特別倡導歷史政治學?我覺得現在有一個比較精簡而具有權威性的提法,就是“百年未有之大變局”。習近平總書記第一次比較正式地用這樣一個提法,是他在2018年6月召開中央外事工作會議時講的,後來在很多其他更重要的場合也都提過。其實,在此之前,我用這個提法已經很多年了,大家可以去看我十年來的演講,我都有在提。我常常費很多唇舌去談為什麼我們需要歷史視野的政治學研究,但因為我沒有足夠的權威性,所以並沒有引起關注和重視。

我在演講中常提到,作為中國的知識工作者,我們要做好心理準備、知識準備,要迎接這個歷史劇變時代的到來。我們看到了這個世界的變化和中國的變化,以及藴含未來可能的劇烈變化,這是數百年不遇之大變局。大家心裏都有這種振盪的感受:過去的十幾年,特別是過去的十年,一連串對人類社會未來發展具有重大意義的歷史事件在我們眼前驚心動魄地展開,而且此起彼伏,讓我們幾乎沒有喘息的機會。

然而,我們的知識架構、知識積累能否應對這樣一種劇烈變動,及在此背景下能否回答我們面臨的各種巨大的問題和困惑呢?我過去也常説,什麼是我所謂的歷史劇變時代?這個時代的社會結構和秩序劇烈變動,我們熟悉的歷史座標開始逐漸模糊甚至消失,新的歷史座標還沒有確立……今天,我們就處在這樣一個歷史階段。當然,中國自身就更不用説了,在當今的中國,社會、政治、經濟等各方面都發生了千古未有的劇變。例如,古時候人們感嘆“蜀道難”,而現在,早上可以搭高鐵從成都到貴陽吃中飯,晚上又能回到成都,這在十幾年前都是難以想象的。

高鐵讓天塹變坦途,圖片來源:新華網

這個“大變局”還體現在什麼地方呢?我在很多年前就説過,大家都認為牢不可破的結構居然開始鬆動,大家都認為無可逆轉的趨勢居然開始逆轉。我由此勾勒出四個脈絡,我認為這是具有一定代表性的:

第一,“冷戰”結束,20世紀80年代末到90年代初,美國變成唯一超強,大家都相信這個單極體系幾乎是牢不可破的。不到二十年,這個結構的基礎已經全面鬆動了,歷史的腳步走得真快。

第二,第三波民主化,70年代末開始,80-90年代則勢如破竹,席捲發展中地區幾乎所有政體的演化;然而,進入21世紀後它開始失去動能,最近十幾年已經開始進入退潮。我的老朋友拉里•戴蒙德(Larry Diamond)也講,從他的標準來看,現在全球都處於民主蕭條之中。

第三,戰後七十年,從戰後秩序重建開始,特別是國際經濟秩序不斷往自由化的方向演進,而且其吸納的地區、覆蓋的人口不斷擴充,所以它被看作全球化資本主義擴張的大趨勢,現在資本主義面臨空前的危機,自由經濟秩序也面臨巨大挑戰。

第四,過去三百年西方國家佔據歷史舞台的中心,他們主導歷史的前進方向,他們塑造世界秩序,制定遊戲規則,主導話語權,但時至今日西方中心世界秩序式微,非西方世界全面崛起,這是三百年歷史潮流的反轉。

這些都倒逼我們去探討我們知識體系的時代關聯性在哪裏,我們過去用的方法和研究途徑能否回應這樣的知識挑戰。2019年年初,西方的一個非常高端的全球安全議題對話“慕尼黑安全論壇”使用了一個主題——“Who is going to pick up pieces of the disintegrating world order?“全球秩序正處於一個肢解的過程,零部件掉了滿地,誰有能力把它拼接回去呢?在五年前或者十年前,主辦者為會議選這麼一個主題,是無法想象的。偏向西方中心的觀點認為,中國是秩序的拆解者、破壞者。但如果換一個角度,中國肯定是很重要的正面力量,是建設性的。然而,西方國家不這麼看,這一點我們暫時不理會。

西方國家當前面對的困境是極為深刻的,而且來自方方面面,他們過去所自信的每個環節都出問題了:

第一,特朗普居然要拆解戰後多邊機制,戰後自由國際秩序搖搖欲墜。

第二,原來一般認為整個戰後體制的主軸是美國,它有一個很重要的壓艙石就是大西洋聯盟,美國和西歐原本是基於理念或共同威脅的特殊夥伴關係,但這居然也開始裂解,歐盟本身能否維續也是一個問題。

第三,美國主導的全球化模式,特別是我們稱為新自由主義的意識形態所主導的全球化模式難以為繼,至少在西方發達國家遭遇到巨大反彈,反全球化與反新自由主義政策的激進政治運動風起雲湧,它的政治基礎、社會基礎在崩解。

第四,民主體制本身也出現合法性危機,治理失靈,這在美國和歐洲已經體現得很清楚了,而我認為問題遠比我們看到的還更嚴重,因為它沒有能力解決財政危機、族羣融合、人口老化、經濟停滯等方方面面的問題,經濟分配衝突也幾乎沒有解藥,只是在拖延問題。

處在這樣一個時代,我們不禁要問:我們是不是應該檢討現有的、熟悉的,特別是我們過去經常借鑑移植的、高度美國化的主流社會科學、主流政治學,以及它的那套理論範式、研究方法,還有它所設定的議程?是不是要通過這種檢討,我們才能比較從容、有比較清晰的思路去面對這個時代的挑戰?否則我們將非常困惑、非常彷惶,這就是我們今天要面對的巨大挑戰。

至少我認為,過去太多的社會科學研究是美國式的,我們沉溺於假定這個社會已經發展到了一個很成熟穩定的狀態,所以誤認為我們只需要研究一些參數性的變化,如什麼樣的羣體投左翼政黨的傾向更高,階級投票傾向隨着不同的時代會減弱或增強等。我們不會去思考大的結構轉型與解體、體制合法性基礎全面鬆動之類的比較根本性的問題。因此,我們必須跳脱出來,不能再假定這個結構是牢固的、秩序是穩定的了,因為這個前提已經被挑戰了。

最近,一些西方學者已經開始以一個跨度更長的歷史視野來看今天世界的大趨勢了,比如《經濟學人》(The Economist),當然這個雜誌經常會妖魔化中國。它在2018年10月的這一期雜誌刊登一篇題為“一個新的霸權:中國世紀仍方興未艾”的專題報道。這篇報道引用了一張很醒目的歷史地圖。這張地圖最早為麥肯錫全球研究院的報告所採用,它是根據著名的世界經濟史專家麥迪遜(Angus Maddison)領導的研究團隊提供的歷史估算數據所繪製的,展示了過去兩千年來世界經濟活動重心(The world’s economic centre of gravity)的空間移動。

該圖從公元元年(1AD)開始繪製,我們可以看到在前面1600年的時間裏,世界經濟地理重心的位置移動的範圍非常小,一開始它落在今日的中亞細亞,先微微地向南移動,然後緩慢地移向中國西域。在這個重心的西邊古有被稱為“人類文明搖籃”之一的兩河流域,以及環地中海的古埃及、古希臘、古羅馬文明等,後有波斯帝國、阿拉伯帝國及奧斯曼帝國。在它的東邊與東南邊有中國和印度這兩個大型的古文明,在人類歷史上長期佔有非常重要位置,這兩大古文明歷經幾千年,在大多數時期於各方面都是比較先進的,包括農耕、紡織、冶金、醫藥到天文。所以把各地區經濟活動規模加權平均以後,世界經濟地理重心差不多就在這個位置,長期相當接近中國與印度這兩大文明板塊。從16世紀開始往西北移動,到1820年以後,也就是19世紀初開始,世界經濟重心的移動加速,一直往西走,這就是體現西方的崛起,這段歷史包含航海地理大發現、殖民擴張與工業革命。

到了快要接近19世紀末的時候,北美新大陸和美國的興起,更是把這個重心快速地往西邊牽引。第一次世界大戰前,美國的經濟體量已經超過大英帝國,在第二次世界大戰更是達到頂峯。因為美國的板塊分量太重,所以這個重心在1950年的時候,已經移到了北大西洋的中間。那麼接下來又開始起變化了,戰後西歐重建復興了,東亞也開始發展起來。所以這個重心從1960年以後就開始慢慢往東移動。80年代之後中國快速崛起,中心開始快速向東方移動,且其速度超過前面三百年的變化,這張圖也預測到了2020年世界經濟中心幾乎要回到兩千年前的原點了。

中國在2001年才加入世貿組織,18年不到就變成了世界第一大貿易國和全世界最大的製造業平台。對此,很多人覺得非常驚訝,這怎麼可能呢?其實這一點都不奇怪。2018年10月《自然》(Nature)刊出羅伯特•艾倫(Robert Allan)發表的一篇文章也有一個圖表,提供類似的長程歷史視角。這篇文章回顧了過去260多年(1750-2016)製造業活動的全球分佈板塊的起伏。在18世紀中葉中國還是當時世界經濟體系裏面的製造業大國,中國生產的茶葉、絲綢、瓷器、鐵器、藥材不但規模龐大,而且大量出口;中國的製造業活動佔全球的比重超過1/4。但鴉片戰爭之後,西方工業產品興起,歐洲也掌握了茶葉與瓷器的生產要訣,中國傳統製造業就節節敗退。到了20世紀初,基本上英國、西歐與美國壟斷了全球的製造業活動,合計比重超過60%,後起之秀的俄國與日本也勉強佔有一席之地,而中國的角色微不足道。但到了20世紀90年代開始中國的製造業快速追趕,在20多年裏就一舉超越美國與西歐,又再度回覆到將近1/4的份額。

兩年前,《自然》(Nature)的一篇文章也有一個圖表提供了類似的視角。

最近有些國際關係學者也開始用一些視覺方案來描繪與理解未來的世界秩序,認為今天我們所熟悉的情況必然會出現劇烈的變化。

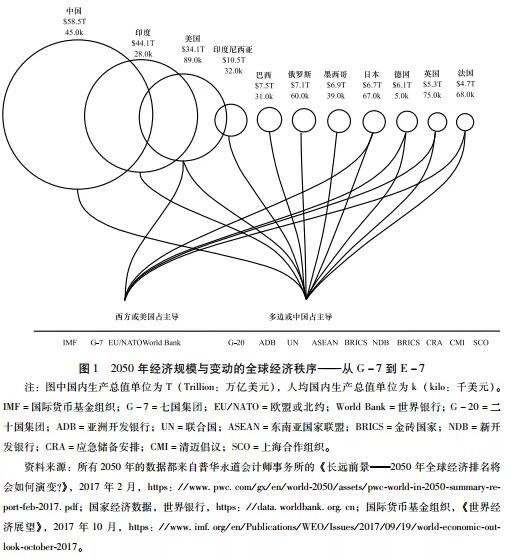

大意是説,如果按照現在的發展趨勢來看,2050年全世界的經濟板塊比重大致是這個樣子,當然這是以購買力等值作為標準。最左邊的大氣球是中國,再過來是印度,再過來是美國,氣球的面積等於這些國家的經濟規模。今天的七國集團(G7),只有一個國家會進入全世界的前五大。今天七大工業國所主導的一些多邊組織平台都已經撐不住了,已經沒有辦法扮演一個關鍵性的協調者角色或者是找尋共識的機制,北約、七國集團(G7)、世界銀行(World Bank)等都是如此。最關鍵的政策協商平台必然會轉向中國和印度這兩個國家都參與的新平台,比如二十國集團(G20)。

在我看來,今天西方的主流社會科學所面對的知識挑戰比我們還要尖鋭,為什麼呢?第一,它很難預見和理解當前的歷史趨勢,比如國際金融危機到今天還在蔓延,並沒有真正恢復。日本是第一個進入負利率時代的經濟體,已經二十多年了,現在整個歐洲幾乎要進入負利率時代,這對一個常態的資本主義社會來説,就像一個黑洞一樣,美國現在也正在往這條路走。這對主流經濟學尤其是新古典經濟學來説是一個最大的謎,它不知道怎麼去應付這個問題。

西方民主體制從三十年前歷史終結的自信變為現在的不自信,這讓政治學者們非常彷惶,因為在他們的意識形態領域裏,沒有什麼新的建設性的東西去應對它現在深層次的衝突和矛盾。戰後的自由國際經濟秩序面臨困境,也讓自由派經濟學者非常惶恐,他們很難真正理解或者正面看待中國的整個現代化道路和經驗,特別是過去四十年的道路和經驗,所以他們也很難真正理解中國如何帶動了很多非西方國家和欠發達國家的興起,以及它接下來可能會帶動世界秩序重塑。

這些都是橫亙在我們面前的一些重要的知識挑戰,我們需要一個更牢固的科學哲學基礎做支撐,需要一個寬廣歷史視野的社會科學研究來回應這些問題。

我對美國政治學者不抱太大的期待,因為我覺得他們有一種隱而不喻的意識形態預設立場,比如西方中心、個人主義等,只有少數人能夠跳脱這個侷限,但他們在美國學術社羣裏都被邊緣化了。另外,我覺得主流政治學在過去六七十年所依賴的社會科學哲學基礎是“問道於盲”,不是説那些基礎產生的知識完全沒有用,而是説它只是工具性知識。如果你想解決操作性問題,這種雕蟲小技是有用的,如預測下一季的股市是漲還是跌,又如用什麼樣的廣告詞可以打動選民。但要想回應我説的歷史劇變時代的結構轉移問題等巨型歷史變化問題,它是完全無能為力的。

有這種反思和呼籲的政治學者在美國也是有的,我就很喜歡耶魯大學的學者伊恩•夏皮羅(Ian Shapiro),他前段時間出版了一本很發人深省的書《脱離真實的人文科學》(The Flight from Reality in the Human Sciences),對理性選擇學派進行了非常徹底深刻的批判。

他在這本新書中指出整個美國的社會科學戰後的走向越來越偏離現實,是孤芳自賞、象牙塔式的知識建構。他呼籲我們應該重新建立一個實存主義或實在主義的科學哲學基礎(realist philosophy of science),他的這個看法與我相同。他非常反對西方主流社會科學尤其是經濟學的解釋方式,即回到以個人作為基礎單元和解釋起點的社會科學解釋模式,他説這完全是誤入歧途,因為學者們至今都不敢放棄戰後美國社會科學信奉的邏輯實證論,即便邏輯實證論在科學哲學領域已經被批判得體無完膚了。

從20世紀60年代後期到70年代,尤其是在庫恩(Thomas Kuhn)之後的科學史研究完全顛覆了邏輯實證論對科學知識活動的一些綱領性理解,但在今天的中國,有很多方法論教科書還在用這些綱領,如方法論的個體主義源於邏輯實證論的原子論的本體論這種基本立場。可是後實證論的科學哲學理論早就説過,真正能夠正確反映自然科學家基本立場的,絕對是非原子論的本體論。在自然世界也是一樣,會有更高層次的結構不斷聚現(emergence)出來,它的屬性和因果作用不能被化約成它的組成部分,更不能被化約成它自己最小的基本構成單元,面對自然世界的科學家也並不接受這一套簡單的機械式原子論的本體論。這種錯誤的理解對自然科學沒有什麼影響,因為自然科學家的知識活動本來就不受科學哲學家的學説影響,只有社會科學家才會在乎,因為社會科學家很擔憂別人認為自己的學問不科學,他們急需尋找一種方法和程序的綱領來引導自己從事科學知識的建構,所以他們容易被科學哲學理論所引導甚至誤導。

還有經驗主義認識論,它把科學知識的範疇完全侷限在經驗世界。從自然科學的角度來講,這也是不符合自然科學知識活動的基本知識論的。對於這一點,從科學史的證據來看會顯得非常清楚。經驗世界只是科學家研究對象中的一個非常小的範疇,只是表層的,經驗世界後面的真實世界才是他們探索的真正對象。因此,經驗主義認識論的立場完全不能説明科學家知識活動的最核心主張。另外,過去,在邏輯實證論的引導下,我們都認為科學就應該追求法則式的解釋,依賴一種所謂的經驗性規律為解釋起點。比如,要研究羅馬帝國為什麼衰落,就要先找出帝國衰落的普遍適用規律,讓它來解釋個案。從歷史學家的角度來看,這太荒謬了,荒謬到可笑。除非把它抽象到已經沒有太多內涵的東西,否則不可能實現這樣一種折騰。但是,這居然成了引領兩個世代、三個世代的學者的指導性原則。後實證主義哲學理論早就告訴過我們,科學真正追求的不是這個,它認為好的解釋或者有效的解釋都是一種所謂的結構性的解釋,回溯到現象後面的結構前提或者它的產生機制,而不是用表面上可以看到的經驗規律去解釋特定事件的發生和循環。

此外,否證主義也是極為天真的,因為它的前提是事實命題與理論命題可以明確做區分,這樣的話,事實就可以作為獨立支柱來驗證理論的真偽了,但其實根本就沒有這樣的可能性。所以,後庫恩時代,後實證主義的科學哲學理論都認識到,所有的觀察(以及記錄觀察的敍述)都是受理論框架引導的,在對經驗現象的任何一種描述或測量背後都夾帶或藴含着理論。在某個階段的某個學術社羣裏,的確可以暫時做這樣一種區分,但這完全只是一種共識,這個共識是可以不斷演進和修改的。當然,也正是因為邏輯實證論的引導,很多學者認為研究自然世界和研究社會世界可以用完全一模一樣的本體論、認識論和研究程序,這個綱領不需要做任何調整,可以完全照搬,這就叫作無條件自然主義。其實,後實證主義的社會科學哲學前沿理論已經很清楚地告訴我們,我們在面對社會世界的時候,應該做一種有條件的而非全盤的移植。這個有條件的自然主義立場也反對把社會研究完全等同於人文學的做法,如只做詮釋、解構或者文本分析。它認為,社會科學可以是一種科學知識的建構,但並非機械照搬自然科學的指導原則。其中的道理很簡單:

第一,人類社會所建構的這些結構、制度,各種不同的機制,都有時間和空間的侷限性。比如趙老師寫的《儒法國家:中國歷史的理論》,這個結構只有在中國才出現過,但其中的某些性質或某些機理跟一些其他政治文明之間有些可比較性,即使儒法國家這個結構有其獨特性,但仍可以作為一個科學研究的客體,因為它延續了很長時間,相當穩定,也有一些演進,可以把它當成一個真實存在的結構。

第二,所有社會結構對社會現象的支配和影響,必須通過行動者的意識才能實現。意識是物理世界裏沒有的東西,有意識就意味着人會學習,知識可以對行動者產生引導與啓蒙作用,人與人之間可以溝通與相互影響。

第三,不同的行動者的歷練與稟賦差別也很大,如何利用結構賦予自身的各種行動可能性和社會力,有巧有拙,差別非常大。所以,結構和行動者之間的關係也是在研究歷史現象時要處理的,這兩個起點都不能偏廢,其中,結構的作用更關鍵。

如果我們要認真地開展歷史政治學,那麼,重新建構科學哲學基礎也是值得做的一項工作。雖然很多人的知識活動有時也不見得一定需要這些形而上學的指導,很多人憑直覺也能做類似的知識工作,但我覺得有了它也很好,它可以幫助我們更清晰地理解和判斷知識建構是否符合科學方法論所要求的嚴謹性。

我特別要強調的一點是,今天的主流社會科學哲學理論的主張,與美國主流社會科學存在一個非常大的分野,即過去美國主流社會科學的解釋往往會引導你往個體層次找到解釋源頭,其中,經濟學是最典型的,所有理論都要有個體基礎。但如果從後實證主義的科學哲學,尤其是批判實在論(critical realism)的角度來看,這完全是本末倒置。他們認為,沒有與生俱來具有社會行動能力的個體,只有社會結構才能賦予它這種可能性。每個人都由於隸屬於、參與了一層一層的結構關係,他才可能扮演各種角色,才具備了社會行動的可能性。

從這個角度來看,對很多社會現象的解釋都應該用總體層次的迴歸作為解釋的源頭,我覺得這是非常重要的新起點,而且我認為歷史研究也是一樣的。歷史研究不應該只是帝王將相,這並不是説個人不起作用,而是説他的作用其實是很侷限的,當然,他能成就的事情有時也會具有偶然性或運氣。

所以,馬克思提醒我們:人創造歷史,但不是在他自己選擇的條件下。事實上,不是他自己選擇的條件往往佔了80%-90%。因此,所謂的“英雄造時勢”的“英雄”的獨立作用,可能只有10%甚至是個位數。人所處的社會大環境是非常複雜的,做研究時要把不同層級的行動者和結構條件都考慮進去。不要覺得這樣的理論不夠漂亮、不夠精簡,這並不重要,簡潔而漂亮的理論雖然有感染力,可它是唬人的,因為太容易有例外,太容易被推翻。

社會是一個非常複雜的體系,要想了解任何一件事情是如何發生的,有太多的結構前提要確立。一個好的研究應該是深度研究(intensive research),就像剝洋葱一樣一層一層剝開。而且要先做好一個非常深刻的個案研究,再去做比較研究,才能有很高的起點。因為只有這樣,你才會知道很多可能性可能出現在什麼地方,在哪裏可能會找到答案,你會有這樣一個引導性的知識地圖。如果我們要重建歷史政治學的科學哲學基礎,我覺得這會是非常重要的起點。

所有的政治學研究或者社會科學研究都應該以深度研究(intensive research)為基礎。而今天的主流社會科學或者政治學都傾向做廣泛性研究(extensive research),一個顯著的特點就是個案多、樣本大,而且它通常是某一個時點的橫切面研究。並不是説那些研究沒有用,而是説這樣是本末倒置,主從之間的關係沒搞清楚。我們做結構分析,也不能完全陷入結構決定論的偏差,這是另外一種矯枉過正。另外,對社會世界的研究,對歷史的研究,或者對政治現象的研究,要想實現完全解釋,那必然要將唯心論和唯物論相結合,不可能有別的選擇。比如生產關係既涉及技術、生產要素,也涉及產權安排和階層組織;國家結構既涉及物質條件,例如地理空間、強制力,但也有心理層次的,例如認同與合法性,一定要結合在一起才能理解。當然,在特定的研究裏你可以有偏重,你會有你想切入的角度。

雖然歷史政治學這個提法過去很少,但是已經有一些跟它類似性很高的研究途徑,比如歷史社會學、歷史結構分析、歷史制度論,它們在社會學和政治學裏都有一定的地位,這些都是歷史政治學的先驅和重要基礎,我認為是比較值得我們借鑑的。我們現在不是另起爐灶或者重新設計車輪,上述這些研究途徑都是一樣的,都排斥絕對唯物論和絕對唯心論,而且都力圖實現結構和行動者分析之間比較好的結合。

我沒有把政治學放在一個很固定的框框裏説它一定是什麼,政治學是非常多樣的,在不同時期它的特徵(identity)也不一樣。但我認為批判實存論可以作為指導社會科學或者未來歷史政治學的一個很重要的新哲學理論和綱領,它與過去很多的歷史社會學及歷史結構分析的先驅學者(包括馬克思)以及他們的知識活動實踐存在一種很強的親近性。即使這些先驅學者可能沒有讀過批判實存論的任何著作,但是他們所進行的知識工作完全可以在批判實存論裏找到註腳。在批判實存論的學術圈子裏有一句名言:“在批判實在論誕生之前,卡爾•馬克思就是一位批判實在論者(Karl Marx was a critical realist before critical realism was even born)。