梁韋諾:解決香港教育問題,先要打破“非政治化”的信條

【文/ 觀察者網專欄作者 梁韋諾】

在中央決定訂立“港區國安法”的同時,針對香港教育的號角也再次被吹響。5月15日,新華社發表評論文章,指出“香港中小學教育至今仍沒有進行‘去殖民化’過程,更沒有建立與‘一國兩制’制度相適應的新教育體制。迴歸後,香港已成為中國的一個特別行政區,香港的教育也應當從‘殖民地式’教育轉變為‘一國兩制’特色教育。”

5月18日,《人民日報(海外版)》的評論專欄“俠客島”則以“教育不去殖民化,香港怎麼有未來?”為題,批評“香港迴歸20多年,香港教育卻未完成‘去殖民化’改革,導致許多香港年輕人對國家和‘一國兩制’充滿偏見,令人深感遺憾和憂慮”。

6月10日,國務院港澳辦發言人表示:“香港的教育,是香港的大事,也是國家的大事。”

同日,中聯辦發言人指出:“教育有着鮮明的主權屬性,在培養合格國民、厚植家國情懷這個大是大非問題上,只有‘一國’之責,沒有‘兩制’之分。”

對香港教育作出批評固然是好事,代表問題焦點已從本屬受害者的香港青年身上移走,可以嘗試回答:為何本來如“一張白紙”的青年,無法寫出最新最美的文字,繪出最新最美的圖畫?

然而,之所以説“再次被吹響”,是因為這個已經是老問題。早在2015年,全國港澳研究會會長陳佐洱就指出:“特區成立後,沒有依法實施‘去殖民化’,讓一些本應放在歷史博物館裏的東西跑出來招搖過市,有的還被奉為‘金科玉律’。”同年,全國港澳研究會副會長饒戈平亦指出“香港有必要進行‘去殖民化教育’”;學者強世功批評香港教育仍未“去殖民化”;學者趙可金則指出“香港教育‘殖民化’問題亟待解決”。

相隔五年,香港教育“去殖民化”問題再度被提起,反過來證明了這個問題在這五年內仍未解決。那麼,為何教育“去殖民化”會停滯不前?

筆者認為,教育要“去殖民化”,先要搞清楚殖民教育。假如我們錯誤認識殖民教育,便會“斷錯症,下錯藥”。

“非政治化”的教學?還是教育“非政治化”?

很多人對殖民教育的印象就是“非政治化”及“去中國化”。總體上而言,這種看法沒有錯,但太過籠統及粗糙,容易產生錯誤分析。

首先,“非政治化”的教學不代表教育與政治沾不上邊。筆者理解,由於港英政府看似嚴厲打擊課程中與政治有關內容,因此視殖民教育為“非政治化”。

然而,教育的性質為何?教育本身就發揮着政治功能。法國馬克思主義哲學家阿爾都塞説:“在成熟的資本主義社會形態中佔據統治地位的意識形態國家機器,是教育的意識形態機器。”換言之,教育的作用是向學生灌輸意識形態,而殖民時代的香港教育就是向學生灌輸西方殖民主義價值觀及意識形態,以維持殖民統治,可見教育從來沒有一刻與政治分開過。

另外,港英政府的殖民教育都是政治操作,背後完全是出於最切合宗主國利益的政治盤算,而且我們不應該把殖民教育看成一個不變的東西,它會隨社會政治環境改變而不斷變化,尤其是中國的局勢變化。

以殖民時代的公民教育為例。自1842年英國侵佔香港起,至1920年代,香港完全沒有任何公民教育。直至1925年省港大罷工,以及1930年代初南京政府發起的“新生活運動”,港英政府才設立“公民科”,成為學校科目,以加強殖民意識與殖民管治,儘可能地使香港遊離於中國內地之外而保持相對的“獨立”。

省港大罷工

時至中華人民共和國成立,為應對強大的共產黨勢力,自1950年代起,公民教育被港英政府用作向香港市民灌輸特定的殖民政治知識,以對抗中國共產黨的宣傳活動,而“公民科”亦成為學校的必考科目之一。

同時,港英政府大幅度修改《教育條例》和《教育則例》,禁止學校舉行“政治活動”。港英政府動用《教育條例》的個案,顯示其政治用途相當廣泛,包括:搜查學校、取消有潛在左派背景的人登記成為老師的資格、指令學校禁止展示及使用有特定政治內容的課本及書藉、用在學校搜出的教材來指控校長及老師、停止對進行政治活動的學校的資助、指令學校禁止老師在課外時間與學生進行未經授權的會面及集會,甚至可以直接關閉學校。

到了1960年代,由於經濟起飛、內地來港難民增加,以及1966年及67年兩次社會運動,港英政府將中學的公民科改為“經濟與公共事務”科,將小學的公民科改為“社會科”,課程內容以要求學生遵守法律、遵從政府管治,效忠英國女王為主要內容,強調“香港是英國的殖民地”及香港的經濟成果,不鼓勵學生參加政治活動。

1972年,中華人民共和國正式加入聯合國,併成功將香港剔除出殖民地名單。港英政府馬上將“經濟與公共事務”科的課程大綱改變,不再強調“香港是殖民地”,並加入中國(內地)、英國、香港三地之間的關係,以及開始鼓勵港人蔘與地方事務。

1984年,中英雙方簽署《聯合聲明》,港英政府公佈《代議政制白皮書》,開始推動政治改革,公民教育的課程加入強調政治組織及代議政治的內容,並開始提及1949年後的中國歷史。

1985年,港英政府通過了《學校公民教育指引》(簡稱《八五指引》),容許在中小學實行政治性的教育,打破了“校內不準開展政治活動”的禁令,被批評為“殖民政府為保障其地位與榮耀所做的最後努力”。

1989年後,港英政府在高中年級加入“政府與公共事務”科與“通識教育”科,並修訂教育條例,允許教師可以和學生談論政治事件。

1991年,港英政府通過《香港人權法案》,並於1996年發表新一份《學校公民教育指引》(簡稱《九六指引》),在公民教育課程中加入人權教育、民主教育與批判思考,強調培養“具批判性思考素質和公民意識,成為有理性、富政治醒覺而又負責任的公民”,又要了解“民主、自由、平等、人權與法治精神的重要,並在生活中實踐”。

筆者之所以詳述殖民時代的公民教育歷史,是希望展示給讀者看,港英政府是如何為了達到政治目的而操縱教學內容,而且殖民教育並非鐵板一塊,它會隨社會及政治環境改變而變化,並因應政治形勢加入不同的政治意識形態。

假如我們簡單地以為殖民教育是“非政治化”,便會很容易誤以為教育是非政治的,而這種錯誤想法充分展示在香港的一些官員身上。

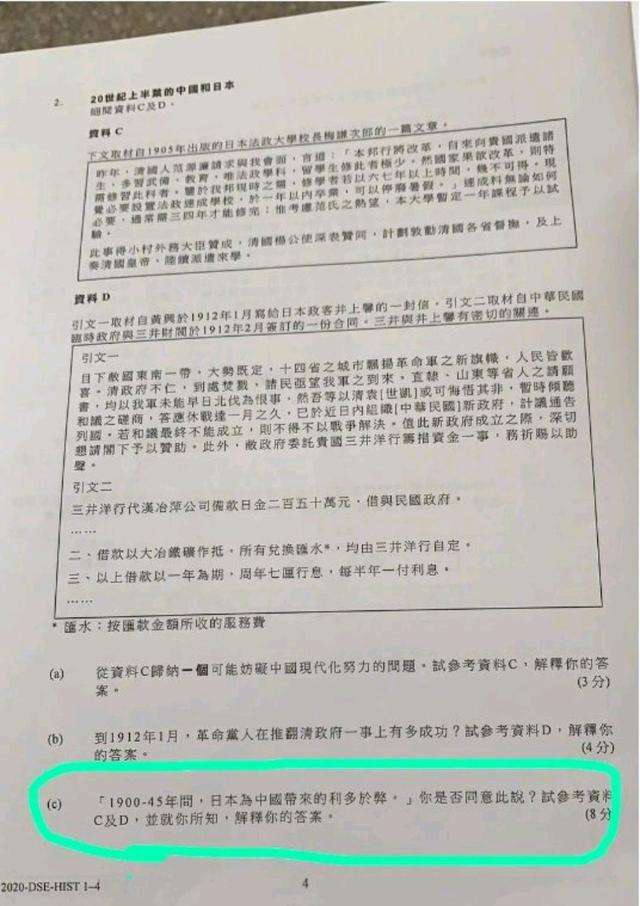

早前,考評局取消中學文憑試歷史科被指美化日本侵華的題目,香港官員回應記者提問時多次強調專業因素,排除“政治考慮”“政治干預”。然而,出題者明目張膽引導學生美化日本侵華、歪曲史實,這不是政治陰謀,又是什麼?

利用片面材料,佯裝中立,但傾向性極強的試題,圖片來源:港媒

另外,官員很喜歡強調“政治止於校門前”、“政治歸政治、教育歸教育”、“要防止政治帶入校園”或“入侵校園”,還説“不應在校園內唱帶有政治訊息歌曲”,“學校不應該有政治宣傳活動”。

官方人士的這些表態,也許是為了在近年的不利局勢下,消解反對派在校園發動青年的勢頭,但筆者要反問的是,國歌是不是帶有政治訊息的歌曲?升國旗、唱國歌是不是政治活動?在學校推廣愛國主義,又是不是政治宣傳?官員們為了短期的目標而這樣操作,雖然可以理解,但筆者不得不指出,這不會改變香港長期對教育與政治關係的誤解,恐怕難以在教育問題上帶來根本性的變化。

共產主義革命家列寧曾説:“在各方面的教育工作中,我們都不能抱着教育不問政治的舊觀點,不能讓教育工作不聯繫政治。在資產階級社會里,這種思想一貫佔着統治地位。所謂教育‘不問政治’,教育‘不講政治’,都是資產階級的偽善説法。”——《在全俄省、縣國民教育局政治教育委員會工作會議上的講話》(1920年11月3日)

諷刺的是,當政府批評反對派將教育政治化,反對派也經常批評政府政治操控教育、把教育政治化,彷彿各方都犯上了“政治潔癖”。

官員誤以為教育是“非政治化”,誤以為政治問題應由“非政治”的行政手段去解決,結果產生了極為矛盾的論述:一方面認為香港教育的問題是“泛政治化”,所以要採取“去政治化”;另一方面同意殖民教育是“非政治化”,而教育“去殖民化”的方法就是“防止政治入侵校園”,結果,為了解決殖民教育的遺留問題,卻回到了維持“非政治化”的殖民教育原點。

事實上,根本不存在所謂教育“政治化”的問題,教育本身就從來沒有一刻離開過政治。香港教育的問題,不是有沒有政治、談不談政治的問題,而是什麼樣的政治意識形態在教育系統佔統治地位的問題,是反動的政治,還是進步的政治?是錯誤的政治,還是正確的政治?如已故基本法委員會委員劉迺強所言:“香港的亂局,並非出於我們講政治,而是自己多年不講政治,讓反對勢力大講政治。解決方法是我們也講我們的政治。”

圖片來源:央視

“去中國化”?還是“去‘政治中國’化”?

至於殖民教育是“去中國化”,這個看法也是過於一概而論。事實上,港英政府在殖民教育之中並沒有簡單而粗暴地將所有與中國有關的內容抹走,反而加強推廣中國傳統文化,增強港人對文化民族中國的認同感。

1920年代,為了應對新文化運動及五四運動的影響,港英政府於1926年成立官立漢文中學,這是第一間由政府創辦的漢文中學,並於1927年在港大設立中文系,聘請前清翰林教授傳統中國文化。1929年,港大中文系更升格為中文學院(School of Chinese Studies),並聘請另一位前清翰林朱汝珍任教中國傳統哲學與文學。

1952年,為了應對中國共產黨的影響,港英政府成立“中文科目委員會”(Chinese Studies Committee),並於翌年發表報告,指出要杜絕課程內所有政治宣傳(當然,針對的只是作為敵對的政治意識形態,即具有反殖民意識的愛國主義及民族主義元素),不建議教授近代歷史,避談中華民族百年國恥,加強推廣中國傳統文化,建立對中國歷史和傳統文化的認同感及民族自豪感。

由此可見,殖民教育並非簡單的“去中國化”,同樣有教導包含中國的內容。準確而言,殖民教育並非“去中國化”,而是“去‘政治中國’化”,用“文化中國”來取代“政治中國”。

當我們誤以為殖民教育是“去中國化”,那麼解決方法好像就是增加中國的內容。問題是,殖民教育強調中國傳統文化,而回歸後的愛國教育仍然是以向學生教導中國傳統文化為主。那麼,兩者分別何在?

事實上,迴歸後的愛國教育是避重就輕,仍舊迴避“政治中國”。筆者還記得,求學時期學校的確有唱國歌及升國旗的活動,但學校並沒有教導我們國歌及國旗背後的歷史意義,它們只作為符號而存在。

以2004年由當局製作的宣傳片《心繫家國》為例。首先,宣傳片雖然貫以中國國歌,但為了讓港人適應及接受,宣傳片採用的國歌經過了重新編曲,節奏較為輕鬆柔和,並由青年學生合唱。

另外,宣傳片透過加入很多日常生活的畫面,比如一家人吃飯共聚天倫、學習用筷子及毛筆,來呈現出香港與內地兩地之間、由個人到家庭以至國家之間共同擁有的傳統中華文化。

此外,片段加入太空人楊利偉及奧運金牌選手等畫面,以加強港人對中國的自豪感。

學者馬傑偉指出,《心繫家國》採用了“去政治化”的宣傳手法,透過強調抽象的傳統文化及中國在運動和科技上取得的成就來加強港人的國族意識,對現代中國的領導人、政府及制度則避而不談。因此,馬傑偉以“軟化的國族宣言”來形容這套宣傳片,它所能加強的是一種軟化的、抽象的、出於實用主義的愛國意識。

問題是,假如愛國教育仍舊維持“去‘政治中國’化”,難以使港人對實質的中國產生認同感。愛國教育要有成效,要建立“一國兩制”特色教育,我們首要面對的,是實質而非抽象的中國,即社會主義中國。

鄧公論香港時,多次強調中國整個國家的主體是社會主義,是共產黨領導下的社會主義中國,搞的是有中國特色的社會主義,所以才制定 “一國兩制”的政策,才可以允許兩種制度存在。中國的主體、十億人口的地區堅定不移地實行社會主義的前提下,社會主義國家裏可以容許在自己身邊,在小地區和小範圍內實行資本主義,作為主體的補充。

忽略了冷戰結構的影響

除了對殖民教育“斷錯症”,對病歷分析的不全面也可能是導致“去殖民化”停滯的原因之一。筆者問過不少接受殖民教育長大的前輩,他們都表示殖民教育雖然是充滿殖民意識,會美化殖民統治(因為被殖民所以繁榮,所謂“小漁村變成大都會”),刻意迴避及淡化國恥,但不可能出現如早前公然歪曲鴉片戰爭及抗日戰爭史實的情況。

一直以來,當我們談論殖民教育時,總是將焦點放在港英政府基於統治目的而對教育作出的控制,但忽略了背後的冷戰歷史。事實上,雖然由於現實政治的考慮,港英沒有完全取締及殲滅中共在港勢力,而是採取打壓和箝制,但作為西方資本主義陣營的一員,英國最忌諱的及針對的對象,仍舊是左派力量。

冷戰結構下港英政府對教育的操縱,並非單純出於管治考慮,而且具有反共目的,尤其是當1980年代香港迴歸已成事實,教育作為港英政府的反共工具非常明顯。

《去帝國:亞洲作為方法》作者陳光興指出:

“所謂的後冷戰時期尚未到來。進一步來説,冷戰的長期效應已經根植於在地歷史,成為國族史乃至於家族與個人歷史的重要地層,就算現實上冷戰被宣告結束,也不會就此散去,冷戰效應已經成為我們身體的一部份,與我們常相左右。”

“我們的世界觀、政治與機構的形式、老百姓的知識體系與分類──還別説用社會科學的分析訓練來理解我們自己的社會──其實都是冷戰結構效應的主要環節。”

既然香港的殖民體制與冷戰結構糾纏一起,那麼“去殖民化”的進程及成效必定受冷戰結構所制約。教育,以至整個香港社會的“去殖民化”都不可忽略冷戰結構的影響。香港“去殖民化”停滯不前的原因,很可能與我們的分析長期忽略冷戰結構有關。

比如説,迴歸後的愛國教育強調近代、宏觀、客觀,以1842年英國侵佔香港為主軸,但忽略了梳理及批判當代、微觀、主觀的,在冷戰結構下形成的殖民—資本主義意識形態(包含着戀殖、親帝、反共的所謂“殖民印象”),導致了現時愛國教育出現“1842年 vs 1982年”這種驢唇不對馬嘴的情況。

只有瞭解冷戰結構的作用,我們才能解釋,為什麼迴歸前接受殖民教育的學生尚有一顆愛國之心,為保衞釣魚台及爭取中文成為法定語文走上街頭,迴歸後接受愛國教育的港人卻大多是反華反共,高舉英美國旗、高呼“支那”等辱華字句。為什麼殖民時代的教育只是避談、淡化中國,迴歸後的教育居然是醜化、歪曲中國,課本充斥着抹黑內地的信息,全因為現在的教材、教師,以至整個教育制度,仍然是受西方殖民—資本主義價值觀及意識形態影響的。這不只是殖民思維問題,而且是冷戰思維問題,兩者糾纏一起,“像夢魘一樣糾纏着活人的頭腦”(馬克思語)。單單“去殖民化”並不足夠,更要“去冷戰化”。

“去冷戰化”並非要忘記冷戰歷史,也不是對冷戰結構視而不見。冷戰就如地心吸力一樣,不會因我們主觀忽略它而消失,仍然無時無刻影響着我們(香港依舊發揮着西方的反共堡壘的作用,而“共產極權vs民主自由”的冷戰話語依舊纏繞着港人)。“去冷戰化”是要面對冷戰結構對香港的影響,對香港社會進行改造,將香港由過往屬於西方資本主義陣營的一員,變成社會主義中國的一部分,這涉及的不只是法律主權的層面,而且是人心及價值觀的精神層面。

教育問題就是政治問題

由此可見,香港教育“去殖民化”停滯不前的原因,很可能是由於我們長期對教育與政治關係的錯誤認識有關,一直將教育問題視作非政治的、行政的技術問題,誤以為單靠管理手段及力度的調整就可以解決,而忽略了教育的政治本質。現在最迫切的問題,不是教育這個意識形態機器如何操縱及修補的問題,而是控制這個機器的權力誰屬的問題。換言之,是政治權力鬥爭的問題。

香港教育只是呈現了問題最突出、最尖鋭的一面,但這並非純粹教育問題,而是由於西方殖民——資本主義意識形態體系在香港社會上仍然佔統治地位,政權無法控制教育,導致它繼續淪為反華反共勢力的政治鬥爭工具的問題。喬治·奧威爾的經典小説《1984》裏説:“誰控制了過去,誰就控制了未來;誰控制了現在,誰就控制了過去。”當教育被反華反共勢力控制,他們就控制了對過去的詮釋權。長此下去,香港還有未來嗎?

試想想,在課堂上教師是掌握最高權力的,擁有巨大的自主性,如果大部分教師都是反華反共,會是什麼結果?無論政府如何管理教材,也要視乎教師如何教學,附以什麼材料去引導學生。在日常情況下,學童在課室上學,課室內無人知曉教師如何教導,學童亦缺乏足夠知識去判斷正確與否。

在筆者求學時期,教師就會在課堂上播放反共機構製作的視頻片段,以及帶學生到反共機構在城大的所謂“展覽館”參觀,去引導學生。而早前有老師被揭發歪曲鴉片戰爭的起因,也只是因為疫情期間在網上教學的特殊情況,家長才有機會發現,這些事明顯只是冰山一角。

即使政府為教師提供專業操守培訓,但面對政治動盪,反華反共的教師也會認為自己所信所做的是“正確”的,然後去教導學生,甚至帶學生走上街頭,更遑論那些支持子女出外抗爭的家長。正如阿爾都塞所言:“學校(以及學校—家庭的對子)構成了佔統治地位的意識形態國家機器。”

更棘手的是,假如連負責管理教育部門的官員,對反華反共的課程內容及考試題目也視而不見,甚至默許,那怎麼辦?這並非危言聳聽。學者霍秉坤、葉慧虹、黃顯華從教科書研究、審書尺度、審書取向、教科書內容質素等四方面分析,發現教育局一直在教科書審定機制中扮演重要角色,但現時教科書仍長期充斥大量反華反共內容,顯示政府對教育的管理存在問題。這到底只是出於官僚本來的惰性,還是個別公務員也持有反華反共的立場所導致?政府對教育的管理,亦引申出政府的管治力量問題。換言之,都是政治問題。

總而言之,教育問題不只是教育的問題,它反映的是政治問題,而單靠行政手段不足以解決,只能透過政治鬥爭,爭奪控制上層建築的權力,然後以進步的價值觀取代腐朽的價值觀,才能解決。教育的“去殖民化”,除了制度層面,更多的是意識形態的層面。已故香港經濟學家曾澍基指出:

“我們要與之拼搏的不單是這個無生命的制度系統,和英國殖民地主義者的‘教育政策’,而是整個社會背後的政治因素與價值觀,要徹底的改革香港教育,要有效的推倒整個腐朽的價值指標,不單是改善考試製度或課程細節可以做得到。……對於一個意識的器械,我們只能制之以新意識,新感性……唯有通過超越這個制度本身的活動,擴展一種新感性和新價值觀,才能有效地與這個制度對抗,否則只能永遠在制度之下團團轉。”

然而,迴歸後,愛國勢力在教育領域依然處於弱勢,愛國學校的數量依舊非常少(數據顯示:香港中小學總數超過1000所, 但以愛國為宗旨的“傳統愛國學校”只有16所,比例僅為1.5%),教育系統由反對勢力的教協把持(從會員人數量計算,教協會員九萬多,屬於愛國陣營的教聯會員只有一萬六千餘,而教評會員更不足兩百,顯示大部分教育從業員都是教協會員),甚至出現有傳統愛國學校的老師允許學生於音樂考試演奏港獨歌曲的鬧劇。在這種情況下,能培養出愛國學生嗎?曾教授上述所言的“新感性及新價值觀”又從何説起?這是所有希望改變香港教育的人需要反思的。

“打鐵還需自身硬”,我們首要的任務是去除教育“非政治化”的幻想,壯大愛國勢力,才能在教育領域上與反華反共勢力作鬥爭。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。