戴維·皮林:印度前40年的田園經濟政策,如何製造瞭如今的莫迪狂熱

第一次去印度時,我正好20歲。還記得當時是凌晨3點,機艙門一打開,我順着吱吱呀呀的階梯向下走,空氣如洗澡水般又濕又熱。出了機場,我聽到一些微弱的鼾聲,這才留意到成百上千的流浪漢就這樣席地而睡。他們無家可歸,只好在新德里國際機場外將就着打地鋪。

那是1985年,當時的印度還是一個相當貧窮的國家。據世界銀行估算,當時印度的人均收入僅為300美元左右,人均期望壽命為56歲。赤貧者隨處可見,光腳的孩子們在街上成羣地嬉笑打鬧,乞丐毫不掩飾地朝路人揮舞自己的殘肢斷足。疾病、營養不良和赤貧成了赤裸裸的景象,在城鎮和村莊俯拾即是。

如今的印度仍未完全脱貧,但的確改頭換面了一番。其人均收入是1985年的5倍多,已超過1500美元。按當地物價調整後,這一數值甚至可達6000美元左右。經過幾十年的發展,印度的人均期望壽命已提升至68歲。嬰兒死亡率幾乎下降2/3,由1985年的1/10,降至如今的37/1000。儘管仍有大量貧困人口存在,但印度近年來維持着驚人的經濟增速,社會生活呈現方方面面的現代化特徵,汽車、摩托車、立交橋、手機、超市、摩天大樓、電話客服中心一應俱全,印度人總體的生活節奏和精神狀況也有了大幅改觀。雖然種族差別和有失公正的情況每天均可見諸報端,但正如某評論家指出的那樣,印度自認是一個“新鋭”國家。不過,印度的“新鋭”到底體現在哪方面,還有待觀察。

但毋庸置疑的是,經濟增長(即由GDP粗略衡量的經濟增長)能改變低收入人羣的生活。據韓國發展經濟學泰斗張夏準介紹(他生在20世紀60年代的韓國),1963年,即他出生兩年前,韓國的人均收入僅為82美元。同期,以生產可可為主、剛獨立不久的新興西非國家加納的人均收入也有179美元。當時的韓國首都漢城(現在的首爾),就是一片火紅的土地,因為所有樹木均遭砍伐,轉而成為生火的柴火。相較之下,當時資源相對富足的朝鮮被認為是朝鮮半島上更富裕的國家。

如今,首爾已發展為一座快節奏的繁榮都市,燈紅酒綠,各式時髦商店、餐館和夜店鱗次櫛比。全世界的人都在用韓國產的智能手機,開着韓國製造的汽車。自1960年至今,韓國經歷了俗稱“漢江奇蹟”的崛起期,從原本國力明顯不敵加納的國家,一躍成為富裕程度可與大多數歐洲國家相媲美的國家。現在韓國的人均收入已近30000美元。到2017年,韓國已從亞洲最不按常理出牌的民主制國家,逐漸發展成敢於彈劾濫用職權的總統的民主制國家。

當然,當代韓國社會自有其問題,且其中許多問題與經濟發展有關。韓國的自殺率居高不下,激烈的社會競爭使人壓抑,人人都渴望比他人更出色、更有錢。許多年輕人脱胎於高壓的韓國教育體系,雖然坐擁各式學歷證書,但可能連獲得其渴望的工作或社會地位的機會也沒有。無論如何,我們斷然不該誇大當今韓國社會的貧窮程度。比起祖父母輩的人,今天的韓國人前所未有地享受着自主選擇生活的機會。韓國人集結民族智慧,順利趕超加納人,而後者中的絕大多數人如今依舊無力主宰自身命運。2017年,韓國人均收入已達加納的8倍多,箇中原因有且只有一個:這是複合增長的奇蹟。

前文已述及,如今的“經濟增長”概念早已變得面目全非,且經常與我們自以為是的認知相左。但對低收入人羣而言,經濟增長的確能改善他們的生活。隨着經濟的快速增長,更多就業機會被創造出來,鋪路工、建築工或電話客服等崗位空缺有待填補。低收入人羣通過就業,可有效改善自身的生活水平。同時,這些新增工作崗位還能為政府帶來税收,而政府又用税收對社會財富進行再分配,並修建有助於進一步發展經濟的硬性和軟性基礎設施。當然,這些新增就業機會也會帶來其他問題。原本住在鄉下的人因為找到工作而在城市貧民窟定居下來,或與汽車一起露宿街頭。但除非你是一個不折不扣的田園生活愛好者,否則你將無法否認,對發展落後的國家而言,經濟增長是改善基層人民生活的原動力。

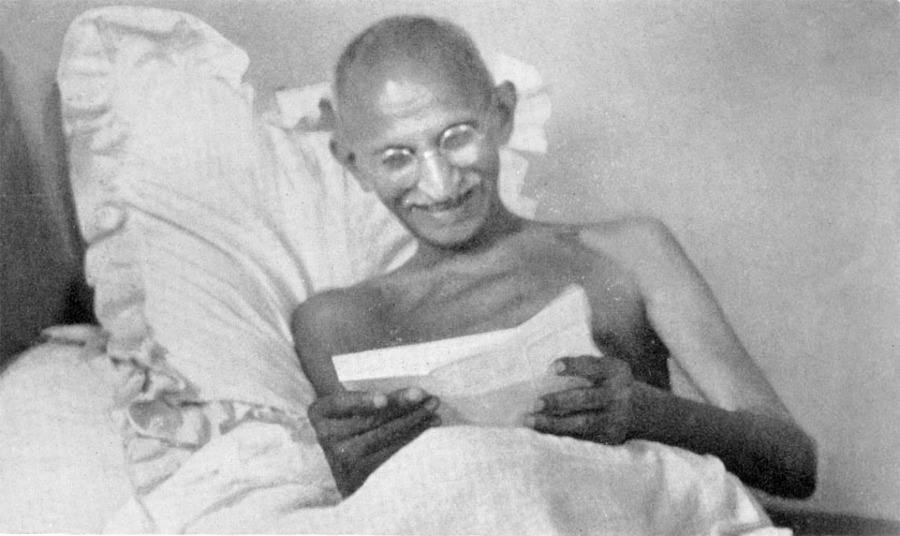

這項結論雖然看似顯而易見,但在過去幾十年內,發展經濟卻從未被印度政府優先提上議程。領導印度獨立運動並使印度脱離英國殖民統治的聖雄甘地,一心向往鄉野生活。因此,即使印度獨立後,甘地的這些觀點依舊影響着印度國策的制定,舉國上下都對貧困生活抱持一種崇敬的態度。

印度首任總理賈瓦哈拉爾·尼赫魯一直以智力超羣、深謀遠慮的形象示人,他雖比甘地更主張發展經濟和現代化,但其思想卻帶有濃重的社會主義和平均分配主義色彩。可問題是,當時的印度幾乎沒有多少財富可供平均分配。受蘇聯影響,尼赫魯領導下的印度成了一個計劃經濟國家,並實行貿易保護主義政策。印度政府高層致力於打造國內重工業,並以禁止許多消費品進口的方式刺激本土生產。這項國策帶來的負面結果是,印度人民一方面使用着質量低劣的本土產品,另一方面又不得不忍受因產品供應有限而導致的高價。

當時,印度政府高層對發展經濟幾乎持懷疑態度,唯恐一部分人先富起來,進而引發社會動亂。1972年,尼赫魯的女兒英迪拉·甘地出任總理後,立馬對所謂的“無限增長心態”展開猛烈抨擊。她曾在某次公開演説中呼籲:“人們應始終注意提防‘實現GNP最大化’的危險思想,因為這種思想將無一例外地引發社會和政治動亂。”

如果説印度的國策是避免發展經濟,那麼這項政策的實施效果實在令人嘖嘖稱奇。人們為諷刺印度經濟增速之緩,甚至發明了“印度式經濟增長率”一詞。印度自1947年獨立以來,40年過去了,其GDP年增速僅上升了3.5個百分點。如果我們想想印度人口規模在此期間擴大了2%,那麼印度經濟增速究竟有多緩慢便一目瞭然了。這段時期內的印度經濟增速僅比1%高一點,對減少國內沉重的脱貧負擔幾乎起不到任何作用。就這樣,印度沒能像韓國一樣,在經濟史上創造出一個“恆河奇蹟”。

20世紀80年代末,印度經濟一再陷入危機,外匯儲備幾乎降為零。在腹背受敵的情況下,印度政府終於決定發動經濟改革。1991年,時任印度財長的曼莫漢·辛格臨危受命,實施了一系列激進的經濟改革政策:降低進口關税,削減税收,並掃除了境外資本來印投資的各項障礙。最重要的是,他廢除了所謂的“執照為王”制度。這一瘋狂的官僚制度,用無數的許可、執照和管制措施控制着印度工業,並有效地限制了一小撮資本家企圖通過裙帶關係賺錢的機會。20世紀90年代後,印度經濟開始增長,增速穩定在7%以上。在這樣的增速下,經濟規模大約能每10年翻一番。後幾屆印度政府持續深化經濟改革,將更多經濟領域向自由市場和境外投資開放。截至2016年,印度已成為與中國齊名的最熱經濟大國。

2010年,著名經濟學家賈格迪什·巴格瓦蒂對印度國會人民院(下議院)發表了一次演説。只見他眼中閃過一絲戲謔的神色,讚揚了經濟增長對印度人民生活的積極影響。他提到,2億印度人已成功脱貧。印度經濟改革的總工程師們反對“為了經濟增長而增長”。相反,他們將經濟增長視為一種動力,一種幫助人民擺脱貧困的武器。他否認印度經濟改革政策與里根那套被搞臭了的“涓滴經濟學”理論有任何關聯,因為印度政府並不像里根那樣主張大刀闊斧地為高收入人羣減税。相反,巴格瓦蒂對印度國會人民院的議員們説:“經濟增長能夠創造就業機會,進而幫助人民脱貧。它本身只是一種策略,而非終極目的。”

巴格瓦蒂的立場與另一位印度經濟學家阿馬蒂亞·森不同。後者是1998年諾貝爾經濟學獎獲得者,於20世紀50年代與巴格瓦蒂一起在英國劍橋大學經濟學系學習。(順便一提,印度經濟改革的總工程師曼莫漢·辛格此時也在劍橋大學讀經濟學)。森嚴厲反對信仰市場這隻“看不見的手”的“市場原教旨主義”,轉而強調“社會能力”,它本質上是社會保障個人自由與取得成就的能力,具體內容從最基本的獲得食物、教育和醫療服務的能力,到更遠大的獲得政治自由、參與民主進程或不受性別與種族歧視、自主選擇生活方式的能力。

10歲時的某天,森在位於達卡的家的院子裏玩耍。達卡現為孟加拉國首都,但在孟加拉國獨立前曾是印度的一座城市。當時,一名男子突然尖叫着闖進森家的院子裏,男子背後的刀傷血流不止。在那個年代,信奉印度教的人與穆斯林之間時常發生暴力衝突。眼前這名受傷男子是一個穆斯林,名叫卡迪爾·米亞,此前在一個印度教徒占主導地位的地區做勞工,不料遭到當地犯罪團隊的重襲。驚魂未定的森讓米亞喝了口水,森的父親急忙將受傷的米亞送往醫院。在去醫院的路上,米亞表示自己的妻子此前就告誡過他,在這樣兵荒馬亂的年代,穆斯林萬萬不可去印度教徒聚集的地區打工。但為了養家餬口,他別無選擇,只能靠白天做苦力換來一點兒小錢,否則就得眼睜睜地看着家人餓死。後來,森在自己的著作中寫道:“他(米亞)被送到醫院後,終因醫治無效而死亡。一個在經濟上不自由的人,等待他的結果竟是死亡。”這一事件令一個未來是諾貝爾經濟學獎得主的小男孩深深地相信,貧窮與不自由是一對孿生兄弟。

在森看來,社會發展一直被過度簡化成經濟指標的變化,但社會發展的目的實則為“使人們得以在更大程度上享受自由”。他認為,經濟增長能為個人提供逃避“不自由”的金錢或其他方面的支持,而“不自由”指的正是個人無法按自由意志選擇人生的狀態。森指出,擴大人們的自由度,比如確保其能夠享受醫療和教育的基本權利,同樣有助於經濟增長。從“不自由”向“自由”狀態的轉變,應當被視為社會發展的前提,而非經濟增長的先決條件。

巴格瓦蒂的立場和森的立場像一枚硬幣的正反面:一方認為經濟增長能幫助人民脱貧,另一方則認為貧窮是自由之路上的絆腳石。然而,儘管兩者觀點在某些方面明顯具有共性,但這仍舊沒能阻止雙方互相批評,甚至對對方進行惡性攻擊。巴格瓦蒂對印度國會人民院發表演説後不久,森就向《金融時報》記者表示,當幾千萬印度人民仍在貧困線上掙扎時,印度政府將實現兩位數經濟增長的目標優先提上議程的做法堪稱“愚蠢”。

作為還擊,巴格瓦蒂將森譏諷為“經濟學界的特蕾莎修女”,指責他遲遲不肯承認經濟增長帶來的價值,並百般阻撓經濟增長前必須開展的一系列改革。“印度的財富再分配不可能先於經濟增長髮生,因為印度社會里的高收入人羣太少,低收入人羣太多。”巴格瓦蒂在文章中寫道,“如果你想平分一塊餡餅,那麼你首先得有一塊餡餅才行。”對此,森用慣常的文風還擊道:“馬的跟前確實有一輛車,但這輛車是一輛破舊的老爺車!”

兩位經濟學家的爭論在2013年印度政府大選期間被進一步激化。自印度獨立以來,尼赫魯–甘地家族後裔拉胡爾·甘地一直主導印度政壇,並與印度非精英階層出身的政治家、茶商的兒子納倫德拉·莫迪共同競選印度總理。此前,莫迪一直任古吉拉特邦邦長。其行事風格備受爭議,有人對其重商、理智的政治風格表示讚揚,也有人控訴其在2002年的一場近800名穆斯林喪生的大屠殺中袖手旁觀。莫迪在民眾眼中是一個褒貶不一的角色,這一點也充分體現在巴格瓦蒂和森的觀點分歧上。巴格瓦蒂支持莫迪,但森對莫迪持反對態度。

從更廣泛的意義上説,森與許多人一樣,對印度每天大肆鼓吹的經濟發展表示懷疑。他一方面因印度國內低收入人羣的持續貧困而深受震撼,並稱該人羣普遍存在營養不良的問題,另一方面又對印度高收入人羣的富有程度感到震驚。印度高收入人羣以炫耀式的消費聞名於世。某印度礦業大亨曾邀請5萬名賓客參加其女婚禮,婚禮在班加羅爾市內一座仿都鐸王朝建築風格的城堡裏進行,花費共計8000萬美元。印度的億萬富翁越來越多,其中一些人在發家致富的同時並沒有什麼社會責任感。

孟買市的貧民窟里居住着數百萬貧民,而印度首富穆克什·安巴尼卻在市裏建了一座27層高的私宅,這座被稱為“參天宮殿”的建築共計耗資10億美元。森指出,孟加拉國的經濟水平雖不及印度,但其低收入人羣(尤其是女性)具有更高的人均期望壽命,享受更普及的疫苗接種,並較其印度同類人羣在生育方面擁有更大的掌控權。換言之,孟加拉國以比印度更低的GDP,取得了比印度更好的社會發展成果。

穆克什·安巴尼的“參天宮殿”

巴格瓦蒂對森的諸多論點表示反對。他用一系列數字強調了印度在脱貧方面取得的進步,以及印度經濟增長為多項社會指標帶來的改善。他説:“經濟增長是一個必要條件,而非充分條件。只有GDP越高,你才有更強的能力來合法享受GDP增加帶來的種種好處。”

兩位經濟學家之間的智力對抗看似小肚雞腸,但究其本質,巴格瓦蒂的觀點是,我們需要靠經濟增長產生醫療和教育資金,而森的觀點是,我們需要良好的醫療和教育為經濟增長創造必要條件。兩者在觀點上的分歧不在於最終結果,而在於事情發生的先後順序。

儘管巴格瓦蒂和森的爭論仍在學術界激烈上演,但民心所指則相對清晰。在那次印度大選中,莫迪取得壓倒性勝利。我曾密切跟蹤過那次大選,並於2014年多次走訪印度。就在投票日前兩週,莫迪已經看上去勝券在握。我在自己的報道中寫道:“長期執政的印度國民大會黨之所以將在此次大選中失利,原因在於其對印度國情變化的預判不足。”15年的經濟發展歷程雖未產生“恆河奇蹟”,但讓印度國內的赤貧人口數量變少了。這種變化減少了印度貧民階層對主張精英政治的國民大會黨的依賴。

“多數印度人不再滿足於國民大會黨制訂的就業刺激計劃,或發放的食物供給。”我在報道中這樣寫道,“許多印度人已經有了更好生活的初體驗。現在,他們想就業和得到各種各樣的人生機遇。就連那些仍在社會底層掙扎、卻渴望進入上流社會的人,也能預見到改善後的生活將是何種情形。衞星電視頻道將中產階級的生活情形帶到了印度最偏遠的角落。”

許多印度人已經脱離了一位經濟學家所稱的“乞求階層”,轉而成為有志向的一羣人。印度的社會精英階層沒能捕捉到15年經濟發展帶來的社會變化。但莫迪不是,他看到了經濟增長究竟帶來了怎樣引人入勝的社會變革。

本文節選自《增長的錯覺:經濟學家錯了嗎?》,中信出版集團2020年4月出版,作者:戴維·皮林(David Pilling)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。