棒棒醫生:中西醫學的轉折與選擇

【文/ 棒棒醫生】

2020年高考上海的作文題目:“世上許多重要的轉折是在意想不到時發生的,這是否意味着人對事物發展進程無能為力?請寫一篇文章,談談你對這個問題的認識和思考。”

這個題目異常的簡潔,只有一句話,卻一下子抓住了我的注意力。我想到了醫學史上中西醫學的轉折,對比起來看,不無啓示。

醫學史上最大的也是最重要的轉折發生於1543年。

這一年,哥白尼出版了《天體運行論》。這本書被恩格斯評價為自然科學終於脱離神學而獲得獨立地位的標誌。它是現代科學和古代樸素的自然哲學以及一切玄學的分界線,幾乎可以説,就是古和今的分界線。

這一年,維薩里出版了《人體構造》,它對於醫學的意義相當於《天體運行論》,是現代醫學的起點,也是古今醫學的分水嶺。

維薩里,圖片來源:wiki

在這之前的漫長歷史裏,人類醫學對於人體結構和功能的認知基本上來源於粗淺的經驗和神秘的想象。尤其是人體的結構,積累的知識主要源自無意識的原始祭祀和宰殺,不是有目的的醫學研究。這樣的知識體系自然充滿了謬誤,從美索不達米亞的內臟占卜、古埃及的木乃伊製作到古印度的妙聞集,莫不如此。

古希臘的解剖學卓然獨立,可以説已經出現科學解剖的萌芽和曙光。阿爾克邁翁和亞里斯多德的動物解剖,以及希羅菲盧思的基於醫學目的的人體解剖,已經辨識出動靜脈、部分腦神經、肌腱和腦室等深藏人體的細微結構。不幸進入中世紀,這一點曙光遂湮沒於無邊的黑暗之中,近乎寂滅。

整個的中世紀,解剖學被蓋侖理論所統治。蓋侖的解剖學其實也是偉大的解剖學,但它是建立在動物解剖上的,以動物解剖推論人體解剖,可想而知,謬誤也是百出。

但是,他的謬誤是不能批評的。一者蓋侖的天才確實無與倫比,更重要的是,宗教賦予他無上的權威,不容置疑。所以,在中世紀的一千多年裏,醫學研究的主要內容就是註解蓋侖而已。把蓋侖理論讀熟,就等於是掌握了真理。

偶爾有醫生髮現人體與蓋侖描述不一致,那也會被認為是人體長錯了,或者進化變異了,而不是蓋侖錯了。大學裏雖然一年也有一兩次解剖演示,那不過是為了印證蓋侖的理論而已。而且,解剖學老師只是高台講章,正眼也不瞧屍體一眼,在下面操刀的是理髮匠。

這樣唯經典和權威是從的醫學一直持續到16世紀,維薩里出現了。維薩里在巴黎大學讀書時就體現了濃厚的解剖學興趣,但他不滿足於老師的照本宣科,總想親自解剖人體。他到巴黎無主公墓去搜尋遺棄的屍骨,到刑場去偷盜皮肉內臟腐爛被鳥吃光後的完整骨架。最後,他向老師爭取到代替理髮師親自做人體解剖演示的機會。

在巴黎大學和魯汶大學畢業後,維薩里到意大利帕多瓦大學攻讀博士學位並謀到解剖學教師的職位。他辭掉了解剖課的助手和理髮師,親自操刀,並且鼓勵學生通過解剖而不是經典來獲得人體結構的知識。標本不足,他就和學生去掘墓盜屍。1539年,維薩里在大學裏公開同時解剖了猴子和人的屍體,一一指出二者的不同。兩具屍體被解剖得體無完膚,以動物解剖為基礎的蓋侖理論也同時體無完膚了。

維薩里的意義不在於他發現了哪個瓣膜哪根神經哪塊骨頭,而在於,他告訴我們,可靠的醫學知識來自真實的觀察,而不是經典和權威以及玄想。人類醫學從此徹底甩掉了沉重的包袱,輕裝上陣,開始了指數級的飛速發展。哈維的心血運動論、莫幹尼的病理解剖學、魏爾肖的細胞病理學……一直到DNA雙螺旋,都可以看做是維薩里解剖學的自然延伸。

1543年,是明代嘉靖年間。此前的中醫解剖學和世界各民族的傳統醫學相比,並不差,僅次於古希臘和古羅馬。馬王堆醫書《陰陽十一脈灸經》和《足臂十一脈灸經》的血管解剖、《黃帝內經》和《難經》中的臟腑、骨骼和血管解剖等都達到相當的水平。這些知識除了祭祀和動物宰殺外,可能也有少數的出於醫學研究目的的解剖學實踐。後世雖有新王莽和北宋吳簡使醫生和屠夫聯手活體解剖犯人的事例,卻沒有留下有意義的新知識,對中醫解剖學的貢獻實際是零。

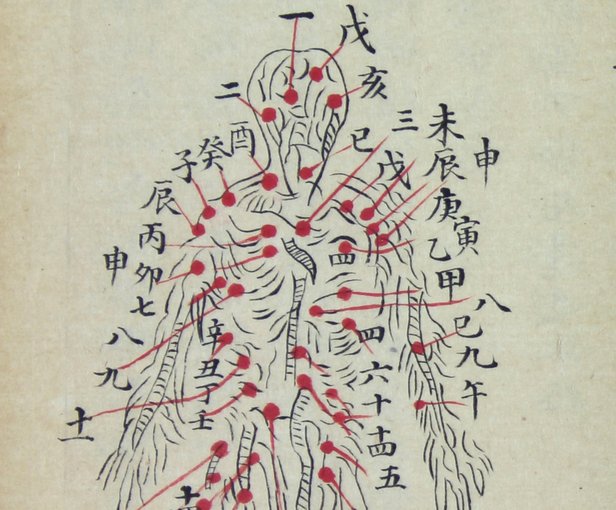

真正開始質疑古代臟腑解剖錯誤的是清代王清任(1768—1831),已經進入19世紀了。王清任在野外墳場上見到很多死於瘟疫的小兒屍體,隨便用棍子撥弄翻看,就發現,“始知醫書中所繪臟腑形圖,與人之臟腑全不相符,即件數多寡,亦不相符。”這發現正如維薩里之於蓋侖謬誤,若以此為契機,也可能成為中醫發展的轉折點。

但是,王清任的解剖學實踐不具有革命性,其方法過於原始,只是用棍子撥弄翻看而已,沒有用刀一層層地剖開來看。比如,他對人體的橫膈膜很感興趣,不知道它究竟是在心上還是心下,是斜還是正。但是,野外屍體破壞嚴重,看不清楚。他只有等啊等,最後等到機會求證於一位殺人如麻的新疆軍官,花了42年才“方得的確”。但這仍然是二手資料,算不得“的確”。真要搞清楚橫膈膜,很簡單,親自解剖一具屍體不就行了嗎?哪裏用得着42年?但王清任始終沒有拿起刀,這是他的根本缺陷。

其實,王清任之前,維薩里的解剖學已經通過傳教士傳到中國來了。有兩部《人身説概》和《人身圖説》(鄧玉函,1576−1630)。看過這兩部書的醫生也有,著名的温病四大家的王士雄的父親王大昌(也是一代名醫),他看後承認中醫沒有真正搞清楚過臟腑的真形:“若非泰西之書入於中國,則臟腑真形,雖飲上池水者,亦未曾洞見也。”

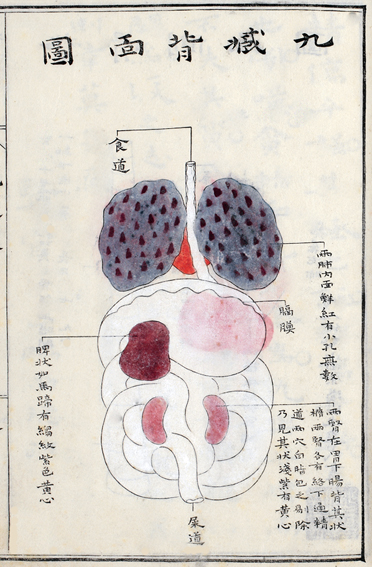

《泰西人身説概》的文本起初由鄧玉函(德國耶穌會傳教士 Johann Schreck,也稱 Joannes Terentius,1576−1630 年)口述,他又翻譯並編撰了這部著作。畢拱辰(卒於 1644 年)後來對該書進行了編輯。圖片來源:世界數字圖書館

可惜,不論晚一百年傳入中國的維薩里解剖學,還是自覺發現前人錯誤的王清任,都沒能引起中醫理論和研究方法的根本改變,沒能實現歷史的轉折。

同樣的故事發生在日本。

1685年(清康熙二十四年),日本幕府解禁西洋書籍,荷蘭醫學的解剖學隨之傳入。17世紀的西方解剖學已經遠勝於維薩里了,日本醫生一見之下,大為震驚,西洋解剖學和中醫臟腑幾乎完全是兩回事。這種反應和王大昌乎一樣,不同的,王大昌震驚完就完了,照舊用既往理論治病。日本人不一樣,他們認一個死理,人體不可能有兩種結構,兩種理論,必有一錯。

當時有一個著名的醫生,皇漢醫學古方派代表人物山脅東洋(1706-1762),算是日本的名老中醫。他徵得政府同意,花了5年時間,觀察死刑犯屍體並親自解剖,參考蘭醫解剖圖譜,寫成一本《藏志》。這本書對人類醫學並沒有任何新發現,它只是證明了一點,日本人的人體內臟腑結構和西洋人並沒有任何不同。

要知道,比山脅東洋晚半個世紀的清代大學者俞正燮(1775-1840)還堅持認為中西方人體結構是不一樣的:“中國人肺六葉,洋人四葉、心七竅,洋人四竅、洋人的肝在右邊、中國人的肝在左邊、中國人的睾丸有兩粒,外國人的睾丸有四顆。”俞正燮的閉着眼睛信口胡説和山脅東洋的親自解剖實際觀察形成鮮明的對比。

山脅東洋的《藏志》開日本以實證方法研究醫學的先河。

山脅東洋的《藏志》

另外一個醫生杉田玄白(1733-1817)看了蘭醫解剖圖譜後也是震驚得一塌糊塗,他説,“沒想到當醫生到現在,卻連關於人體內部結構的基本知識都不曾具備,實在是太丟人了……”面對這樣的重大“轉折”點,他的行動是翻譯。杉田玄白和人合作,在基礎為零的條件下,花4年時間,硬是翻譯出版了《解體新書》。此書一出版,引起醫界和知識界的震動,日本開始全面引進西方醫學,並廢除皇漢醫學的正統地位。

杉田玄白説:“我認為,要醫治眾人、就必需得了解人。要了解人、就得通過解剖。否則、若連人體構造都不瞭解、又如何醫人?”

王清任説:“著書不明臟腑,豈非痴人説夢;治病不明臟腑,何異盲子夜行”。

兩者意思是一樣一樣的。但杉田玄白抓住了“轉折”,扭轉了日本醫學的根本方向;而王清任只是在醫學界掀起了一點漣漪而已,沒有任何後續。

中醫的真正轉折要到晚王清任一百年的惲鐵樵(1878-1935)。此時的中醫面對的不是維薩里解剖學,而是已經增長了百倍千倍萬倍的組織學、胚胎學、病理學和細胞學,甚至,剛面世的基因學説。

惲鐵樵無法學習山脅東洋或杉田玄白,不是解剖一兩個犯人的事。他選擇對中醫經典理論進行根本“解構”,他重新定義了中醫臟腑和經絡的解剖學意義,提出著名的論斷“內經之五臟,非血肉的五臟,乃四時的五臟”。這意思是説,中醫的臟腑不具有解剖學的意義,只有功能的意義。在惲鐵樵之後,現代中醫把原本具有結構和物質意義的一切概念都功能化了。臟腑、經絡、氣血津液等等,都不再有物質結構的含義。即如新冠肺炎的病因,西醫可以把病毒的分子結構都分析出來,但中醫的“寒濕”邪氣卻沒有任何實體結構的含義,你無法象驗核酸、抗體那樣把“寒濕”給驗出來。

惲鐵樵,圖片來源:百度百科

這一個轉折和維薩里、杉田玄白們是完全不同的,甚至可以説是相反的,它開創了中醫獨特理論的新時代。

維薩里解剖學對於中國和日本,確實都是“意想不到”的重大“轉折”,唯面對轉折的選擇是不同的。日本選擇否定,中國選擇昇華。皇漢醫學只剩下一點漢方,中醫卻日益煥發異彩。

轉折不重要,面對轉折的選擇才是重要的,有什麼樣的選擇,就有什麼樣的結果。這是我的理解。