湯姆·麥克塔格:世界現在開始可憐美國了嗎?

【文/湯姆·麥克塔格 譯/觀察者網由冠羣】

“他痛恨美國。” 約翰·勒卡雷(John le Carré)在其間諜小説《鍋匠,裁縫,士兵,間諜》中這樣形容比爾·海頓,一個潛藏在英國情報機構高層的蘇聯間諜。最終,他雙重間諜的身份被發現,他自稱背叛是出於敵意,但不是對英國而是對美國。海頓解釋説:“原因之一是審美判斷。”緊接着又補充道:“當然,一定程度上也是道德判斷。”

《鍋匠,裁縫,士兵,間諜》是一部描寫冷戰期間美英蘇情報戰的著名小説 圖片來源:同名電影截圖

喬治·弗洛伊德(George Floyd)遇害所引發的抗議和暴力遍及美國、歐洲乃至世界各地,當我看到這些畫面時想到了海頓説的這些話。整件事起初看起來很醜陋——充斥着仇恨、暴力和對抗議者赤裸裸不加掩飾的偏見。美麗的阿美利加似乎消失了,它的樂觀、魅力和愜意曾經吸引我們遠赴萬里投入它的懷抱。

從某種程度上説,評論當下的醜陋似乎已是一種陳詞濫調。然而,這卻能觸及美國與世界複雜關係的核心。在《鍋匠,裁縫,士兵,間諜》一書中,海頓首先長篇大論的進行了一番政治辯解,但在最後,他和書中主角——間諜大師喬治·史邁利都知道政治只是表象。真正的深層動機是:審美,本能。

海頓其人身處上流階層、有知識、有文化、歐洲人派頭,就是看不慣美國。對海頓和其它身處現實世界但同樣看不慣美國的人來説,這種發自內心的厭惡是如此強烈以至於這種厭惡竟使他們對蘇聯的暴行視而不見,儘管這些暴行可能會令他們更加厭惡。

勒卡雷在1974年小説首次出版時對反美主義動機的反思(這也反映了作者本身對美國的矛盾看法)在今天仍具有現實意義。當時在位的總統是理查德·尼克松,而現在則是唐納德·特朗普 —— 一個海頓一干人早就鄙視的小丑:自以為是、貪得無厭、腰纏萬貫而又一手遮天。美國的形象體現在美國總統及其夫人的形象中、體現在燃燒的都市和種族隔離中、體現在警察的蠻橫與平民的困苦中,這一切都坐實了全世界對美國的偏見。而且這一形象還是一種有用的工具,可以用來掩飾美國自身的不公、虛偽、歧視和醜陋。

這使人不難產生這樣一種感覺,現在是美國威風掃地的時刻。作為美國創造的世界公民,我們已經習慣了聽到別人厭惡美國、崇拜美國和害怕美國(有時候這些感覺是同時產生的)。但可憐美國?雖然幸災樂禍真的很淺薄,但這還真是新鮮事。如果真是審美在起作用,那今日美國根本就不像一個該讓別國嚮往、羨慕和模仿的對象。

即使在之前美國最脆弱的時候,華盛頓也能稱雄於世。無論美國面對什麼道德或戰略挑戰,它都給人一種感覺,即它的政治活力與其經濟和軍事實力是匹配的,它的政治體制和民主文化是如此深厚以至於美國總會浴火重生的。美國的想法好像很重要,它的想法就好比是驅動美國這輛破車繼續前行的引擎。

現在,似乎有些事正在起變化。美國好像陷入了困境,它的反彈能力也值得懷疑。一股新的力量“中國”已經登上世界舞台來挑戰美國的霸權——而這股力量卻配備着之前蘇聯從未擁有的武器:經濟上相互保證毀滅。

與前蘇聯不同,中國能夠提供一定程度的財富、活力和技術進步(儘管還達不到與美國相同的水平),而且中西方語言和文化上的隔膜也保護了中國不被過度曝光。相比之下,如果把美國比作一個家族,那這個家族就可能是卡戴珊家族(譯註:美國一個以表演娛樂秀聞名的家庭),這個家族生活在全世界公眾好奇的目光中 —— 它的潮起潮落和缺點矛盾都有目共睹。現在,從外部看,這個奇怪的、失能的、但非常成功的新貴家族似乎正陷入全面癱瘓的狀態,曾使這個家族偉大的因素現在已經明顯不足以阻止其衰落。

在這個世界上獨一無二的美國必須與我們一道承受這場生存鬥爭的折磨。美國的戲劇很快變成了我們的戲劇。在反種族歧視抗議剛在美國各州爆發時,我與妻子駕車去拜訪一個倫敦的朋友,當時我們駛過一個身穿喬丹23號籃球服的少年,我注意到這一點是因為我和妻子那時正在觀看網飛公司(Netflix)的《最後一舞》(The Last Dance),這是一部在美國流媒體平台播放的美國球隊紀錄片。朋友告訴我説他在來時發現了塗鴉:我無法呼吸。在此後幾周,抗議者在倫敦、柏林、巴黎、奧克蘭和世界其他地方遊行,支持“黑人的命也是命”運動,這反映出美國在西方其它國家仍然擁有非比尋常的文化影響力。

在倫敦的一場集會上,英國重量級拳擊冠軍安東尼·約書亞(Anthony Joshua)與其它抗議者一道説唱了圖派克(Tupac Amaru Shakur)《改變》裏的歌詞。這些歌詞是如此刺耳、有力和美國味,但仍易於轉化並看似通用——儘管大多數英國警察執勤時不佩戴武器,很少開槍。

在支持喬治·弗洛伊德運動爆發伊始,歐洲的關注焦點就轉身向內。在布里斯托爾,一個老奴隸販子的雕像被拆毀。在倫敦,温斯頓·丘吉爾的雕像被噴塗上“種族主義者”字樣。在比利時,抗議者瞄上了利奧波德二世紀念碑,這位比利時國王把剛果變成了種族滅絕暴行不斷的私人領地。也許火花燃自美國,但全球的怒火卻因各國的積怨而熊熊燃燒。

對於美國而言,這種文化優勢既是巨大的力量,也是微妙的弱點。它吸引了才華橫溢的外國人到美國學習、創業和振興美國文化,它塑造並牽引着世界與美國隨機起舞,它影響並扭曲着無法逃離的文化囚徒。然而這種文化優勢是有代價的:世界可以看穿美國,而美國卻無法反躬自省。現在,美國所展示的醜陋沒有被那位美國總統抹去反而被其放大。

為了瞭解當今美國在世界其它國家眼裏是個什麼樣子,我採訪了歐洲五個主要國家的十幾位高級外交官、政府官員、政治家和學者,包括兩位最有權勢領導人的幕僚和英國前首相托尼•布萊爾。從這些談話中(大部分都是匿名談話所以可以隨心所欲的交談),一幅畫面浮現出來,美國最親密的盟友正懷着訝異與不解旁觀着美國,他們不確定未來會發生什麼,這一切意味着什麼,以及他們該如何應對。正如一位重要的幕僚對我所説,他們大都心懷憂慮,並有一種同感,即美國和西方世界正在接近一種日薄西山的狀態。這位幕僚説,“時機耐人尋味。我們只是不知道原因。”

今日美國的悸動不安是有先例的 —— 很多與我交談的人都談到了之前發生在美國的抗議和騷亂,或美國在2003年伊拉克戰爭後衰落的名望(可以肯定的是,這場戰爭得到了英國和其他歐洲國家的支持) —— 但最近發生的事件和現代力量的匯流卻使當前美國面臨的挑戰更加嚴峻。過去幾周的街頭抗議、暴力和種族主義行徑爆發的正當其時,此時新冠疫情已經把美國的體制性弊病暴露無遺,又因明顯無法調和的兩黨分歧而使弊病惡化。現在兩黨分歧甚至影響到美國政治機器某些原本不受影響的部分:聯邦機構、外交部門和鞏固軍民關係的老規矩。所有這一切都發生在那位總統第一任期的最後一年,那位美國現代史上最糊塗、最討厭、最不受人尊重的總統。

當然,這些事不能全都怪罪到特朗普頭上。實際上,我的採訪對象説特朗普不過是個繼承者,甚至是很多美國趨勢的受益者,是見利忘義不問是非的“陽”,即對巴拉克•奧巴馬第一次後美式和平(post–Pax Americana)“陰”的反動——美國911恐襲後在伊拉克問題上過於冒進促成了這種“陰”的出現。布萊爾和其他人也隨即指出無論白宮的主人是誰,美國仍具有非比尋常的強大實力,而且中國、歐洲和其它美國的地緣政治對手也面臨着各自國內的結構性問題。

但大多數採訪對象都清楚,是特朗普領導班子以不可思議的方式和速度將這些趨勢引向了高潮 —— 伴隨着經濟衰退的壓力,中國的崛起,強權政治的重新出現,以及西方精神聯盟的沒落。

在特朗普擔任總統近四年後,歐洲的外交官、政府官員和政治家都在不同程度上感到了震驚、厭惡和恐懼。他們都患上了某人所説的“特朗普致昏症”,他們無法輕描淡寫那位總統的本能反應,已經開始毫不掩飾的表達自己對這位領導人的厭惡之情。他們也無法找到代替美國力量和領導的辦法。對特朗普和其民主黨挑戰者喬•拜登(聲言歐洲搭美國人的便車,要應對中國的戰略威脅和有必要解決伊朗的侵略問題)總有一些反覆出現的抱怨,對此,他們也無法回應。他們幾乎共有的一種感覺是,美國國內問題、新冠疫情、經濟和政治等各種力量忽然結合在一起,直接打擊了美國在全世界的地位和聲望。

前法國駐敍利亞大使米歇爾·杜克洛斯(Michel Duclos)在伊拉克戰爭期間任職於聯合國,現擔任巴黎智庫蒙田研究所(The Institut Montaigne)的特別顧問。他告訴我説,迄今為止美國聲望的低谷出現在2004年巴格達阿布格萊布監獄酷刑虐囚醜聞曝光的時候。“但今天情況更糟了”,他説。按照他的説法,使美國今非昔比的原因是美國內部的極度分裂和政治領導力的缺失。杜克洛斯説,“我們一直堅信美國有無限觸底反彈的能力。但現在我第一次開始對此產生了懷疑。”

在《鍋匠,裁縫,士兵,間諜》一書的尾聲,男主角史邁利耐心傾聽着海頓控訴西方的無恥和貪婪。小説作者勒卡雷寫道,“史邁利在其它情況下可能會同意海頓的大部分説法。使他疏離的不是音樂,而是音質。”

當世界注視美國時,勾起它們內心疏離感的是音質還是音樂呢?對特朗普象徵意義(而不是對其外交政策的內容或社會的不公程度)的看法是一種審美感受嗎,或換句話説,是一種本能反應嗎?如果是本能反應,那為什麼呢?難道俄羅斯吞併克里米亞這樣的事,或伊朗、敍利亞、沙特這樣的中東吃人政權不存在嗎?正如很多人對我説的那樣,喬治·弗洛伊德的被殺以及特朗普對此事的反應不就是世界不公不義的隱喻嗎,不就是美國力量的隱喻嗎?

如果確實如此,那麼用一位歐洲領導人高級幕僚的話説,對美國的反感就區區是另一波“政治行為藝術”嗎?一種蔑視的姿態?我們是否見證了美國的帝國奴隸們象徵性的屈下一膝,以此來表達他們反對這個帝國所象徵的價值觀?

運動員在比賽前播放國歌時單膝下跪,以此抗議社會不公、種族歧視等 圖片來源:福克斯體育新聞視頻截圖

畢竟,這個世界以前一直反對美國政策這首音樂:無論是美國的越南和伊拉克政策,還是它的世界貿易、氣候變化政策。有時候,音質和音樂一起使美國最親密的盟友疏遠美國,比如在喬治•布什執政美國的時候,布什本人被外國人廣為嘲笑、謾罵和反對。但即使是這種反對也沒有達到今天這樣的程度。切記,當時還是德國反對黨領袖的安格拉•默克爾曾在2003年給《華盛頓郵報》寫過一篇評論《施羅德不代表所有德國人》,以此表明她領導的反對黨將繼續與美國結盟,儘管當時的德國政府反對美國發動的伊拉克戰爭。

坦率的説,特朗普是獨一無二的。在最基本的層面,布什從沒有拒絕過“有一首西方曲子”這一核心觀念,但這首西方曲子必須由華盛頓來作詞。而現在執政的特朗普則聽不進任何統一的音樂 —— 只能聽見自私自利這一沉悶的節拍。

一位歐洲領袖的高級幕僚(因個人原因而不願透露自己的姓名)告訴我説,特朗普的憤世嫉俗突然暴露了歐洲大陸的勢利,它們已對美國領導自由世界、“美國夢”和其它被認為因幼稚到家而棄之如敝履的陳詞濫調嗤之以鼻。這位幕僚説,只有在這種幼稚被抹去時,人們才能意識到這種幼稚“比大多數人認為的更強大和更有組織”。從此意義上説,這種退化始自對西方憤世嫉俗的奧巴馬,在特朗普執政時達到高潮,特朗普拋棄美國的政治理念標誌着世界史出現了短暫的停頓。但如果美國不再相信本國的道德優越性,那除了道德對等之外還剩下什麼呢?

特朗普似乎在確認一些最激進批評者對美國的指責 —— 即使這些説法並不正確。比如,英國歷史學家安德魯•羅伯茨(Andrew Roberts)和另外一些人就指出,一條反美主義的線索貫穿了勒卡雷的所有小説,而勒卡雷對道德對等的描述則根本經不起推敲。在《鍋匠,裁縫,士兵,間諜》一書中,主角史邁利曾經嘗試策反一名後來成為蘇聯情報頭子的間諜,勒卡雷引領讀者回顧了這一幕。史邁利對這名俄國間諜説“看,我們都要老了,我們用了一生的時間去尋找彼此體制中的弱點。我能看透東方價值觀中的弱點,正如你能看透西方價值觀中的弱點……你不認為是時候承認你方價值觀與我方價值觀一樣都毫無價值嗎?”

正如我的同事安妮·阿普爾鮑姆(Anne Applebaum,《古拉格:一部歷史》一書作者)所展示的那樣,蘇聯時期充斥着饑荒、恐怖和數百萬人規模的殺戮。無論美國最近出現了怎樣的弊端,美國在行為上和道德上都沒有達到前蘇聯那種恐怖的程度。而現在,這種道德對等的論調已不再是某位外國玩世不恭者的詆譭,而是美國在位總統本人的觀點。在2017年特朗普接受福克斯新聞比爾•奧雷利(Bill o ’ Reilly)專訪時,他被問及為何敬重普京,他回答了一堆陳詞濫調,諸如俄羅斯總統領導他的國家並抗擊伊斯蘭恐怖主義之類。這時,奧雷利忍不住插嘴道:“普京是個殺人犯。”然後特朗普回答道:“殺人犯多了。我們美國就有很多殺人犯。你認為我們國家就那麼清白嗎?”

這種天下烏鴉一般黑、各人自掃門前雪式的犬儒主義曾被美國全然拒絕。而今,國際關係已成了美國做交易的籌碼,而力量,不是信念、歷史或盟友,則是交易用的貨幣。

諷刺之處在於,這種被剝奪了民主國家“自由世界”的幼稚觀念、具有全球道德對等性的世界秩序,在過去幾周全球性的反種族主義抗議中得到了印證。示威者走上了澳大利亞和新西蘭的街頭,這兩個國家都有各自獨特的種族隔離和虐待歷史。此外還有英國和法國,各自都有殖民的歷史以及延續至今的種族和階級分化。正如《華盛頓郵報》的伊沙恩•塔羅爾(Ishaan Tharoor)所指出的那樣,美國明尼阿波利斯市死了一個黑人,為此比利時政府推到了一座雕像,這座雕像的主人在歷史上犯下了最駭人聽聞的殖民主義罪行。

比利時國王利奧波德二世雕像被潑灑紅漆 圖片來源:網絡圖

尤其是對歐洲而言,美國持續在文化、經濟、軍事上佔據主導地位是其基本現實。我採訪的一些歐洲人説,不僅僅是抗議者們對某種形式的選擇性無視心懷愧疚,就是尋求美國庇護的歐洲領導人自己也是如此,但他們同時拒絕屈從於任何通過民主形式表達的憂慮,他們只擔憂特朗普。一位歐洲領導人的幕僚告訴我説,“有太多(特朗普式的)管理,而運動不足。”現在,歐洲的策略選擇似乎就只剩下單純等待特朗普下台,並希望在特朗普下台後整個世界能重拾過去“以規則為基礎”的國際秩序。但是,在倫敦和巴黎,人們越來越多的認識到事實並非如此 —— 世界已經發生了根本性和永久性的改變。

我採訪的對象將他們的憂慮或明或暗的分成兩類,由特朗普引起的憂慮和由特朗普激化的憂慮 —— 按照他們的觀點,有些問題可以在特朗普下台後獲得修正,而有些問題則是更加難以解決的結構性問題。幾乎所有人都同意特朗普當選美國總統不僅對美國而言是一個分水嶺,對世界來説也是:這是覆水難收的事情。出口的言辭無法收回,見過的畫面無法忘記。

他們最直接的憂慮是美國能力明顯的削弱。倫敦國王學院(King’s College London)戰爭史研究教授勞倫斯•弗裏德曼(Lawrence Freedman)告訴我説,美國權力機構本身已被“重創”。衞生系統正在苦苦掙扎,市政當局在財政上陷入癱瘓,除了關注警察與軍隊的力量,國家本身是否健康卻無人關心。最糟糕的是,他説,“他們不知道如何修正這種狀況”。

實際上,很多外國觀察家擔心這種內部分裂會影響華盛頓保護別國和向海外投射力量的能力。杜克洛斯説,“會不會有一天,這些美國自身的社會問題會影響到美國反彈的能力,並使其無法應對來自外國的挑戰?現在這已經是一個合理的問題了。”

即將在九月舉行的七國集團峯會現在就已混亂不堪即是一個例證。特朗普想要擴大集團規模,主要是把俄羅斯和印度拉進來。其目標,有人對我説,是打造一個圍堵中國的國家聯盟。但這個想法被英國和加拿大拒絕,而德國的默克爾也拒絕在疫情期間親臨會場。(在幕後,法國則一直嘗試和稀泥 —— 這不是對待一個超級大國的正確方式。)弗裏德曼告訴我,這將是一場(特朗普的)獨角戲,大家都不想跟他站到一起。

然而,美國此前也曾經落入像現在這樣的低谷,從大蕭條到越南戰爭再到水門事件,但它展現了自己反彈復興的能力。但在那些時候,都是有能力的人在執掌白宮 —— 儘管他們有缺點,有時候還腐敗甚至犯罪,但他們卻都帶領美國在世界上發揮了獨特的作用。

一位歐洲大使告訴我説特朗普本人就是美國衰落的象徵。這位要求匿名的外交官説,“選擇特朗普來應對全球化的世界不是一個非常好的辦法”。這標誌着美國在步歷史上其它霸權的後塵開始走下坡路,而拜登只會使這種衰落更明顯 —— 要知道拜登已是一個七旬老人,現在必須與人羣隔離,因為他是新冠肺炎易感人羣中的一員。這位大使説,“這表明在新美國存在着一個並不很健康的永久性元素”。

杜克洛斯同意這種看法:“荷蘭在18世紀是統治世界的大國。而今,荷蘭仍然是一個成功的國家,但荷蘭人已經失去了霸權。在一定程度上,英國和法國正在變成荷蘭,而美國正在成為英國和法國。” 葡萄牙前歐洲事務部部長布魯諾•馬薩斯(Bruno Maceas)寫過一本討論中國崛起的書 —— 《歐亞大陸的黎明》,他告訴我説,“美利堅帝國的崩潰是必然的;我們只是想搞清楚誰將會替代它”。

但並不是每個人都相信這種説法。比如,布萊爾就告訴我説,他對任何暗示美國霸權終結的分析都心存懷疑。他説,“你必須一直分清在國際關係中,人們對特朗普總統個人風格的看法與他們對政策實質的看法是不同的” —— 換句話説,審美看法與本質現實是不同的。

對美國衰落的觀點,布萊爾提出了三個非常重要的警告。首先,對特朗普外交政策的實質,實際支持的人要比表面看起來的要多。他舉例説,歐洲有必要在防務支出方面“迎頭趕上”,美國把中國的貿易行為擺到桌面上來討論,特朗普在中東加大對伊朗的壓力。其次,布萊爾認為,無論美國當前面臨了怎樣的挑戰,美國仍保持着非比尋常的適應能力,因為美國經濟和政治體制都很強大。最後一點,按照這位英國前首相的説法,不要高估中國本身的實力和其全球影響力。

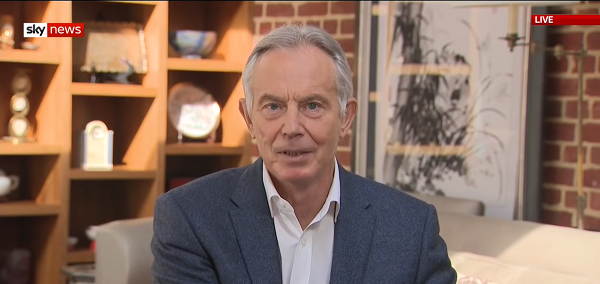

英國前首相托尼·布萊爾認為美國的實力仍不容小覷 圖片來源:天空新聞視頻截圖

儘管如此,布萊爾,一個堅定的美國擁躉,卻強調美國長期的結構性力量並不足以減弱其當前面臨的挑戰。他説,“我覺得可以這麼説,很多歐洲政治領導人看到美國孤立主義勢力在增長,美國對盟國表面上也很冷漠,這引起了他們的憂慮。但我認為,總有一天美國會根據本國利益決定重啓接觸政策,所以我很樂觀的認為美國最終會明白這不是把集體利益放在本國私利之前,而是與盟友攜手合作增進大家的共同利益。”

他繼續説道,“我並沒有低估當前的局勢,但你必須小心不要忽視那些凝聚美國力量的更深層次結構性要素。”

最終,即使在美國自省和分裂這一刻,美國開始放棄扮演世界唯一超級大國這一角色,但大多數追隨它的國家目前還是找不到替代美國領導的現實方案。當特朗普宣佈美國撤出伊核協議時,歐洲三大主要國家英國、法國和德國嘗試在沒有美國的情況下繼續使其生效,但最終卻失敗了。美國的金融和軍事實力意味着即使英法德三國加在一起也不是美國的對手。此前,英法兩國只有在奧巴馬時期的美國幫助下才能在利比亞插上一腳。就像十幾歲的少年向父母嚷着不要管他,留他一個人在俱樂部玩一樣,美國的西方盟友也希望做到這一點。

事實是,我們生活在一個美國主導的世界,並將繼續如此,即使美國的實力會緩慢衰退。在歐洲,有成千上萬人奔向勃蘭登堡門聽下台的奧巴馬演講;在歐洲,有成千上萬人在全球疫情高峯期湧上歐洲各國首都的街頭為喬治•弗洛伊德爭取公道,從某種層面上説,這兩個歐洲是同一個歐洲。這是一個迷戀美國並由美國主導的國際社會。這個國際社會感覺自己好像是美國的一份子,因為它真的是,儘管它不是憲法意義上的美國一份子。

如果現在是美國一個極不尋常的丟臉時期,那麼顯然,這也是歐洲一個極不尋常的丟臉時期。歐洲大陸的每一個主要國家只要有政治意願,都有脱離美國霸權的自由,但它們更青睞於做出象徵性的反對並同時希望美國的領導層發生變更。就某些方面而言,歐洲在2016年(特朗普當選總統)後的所作所為與特朗普對美國聲望造成的破壞一樣可悲。

在1946年,温斯頓•丘吉爾抵達美國密蘇里州的富爾頓,發表了著名的鐵幕演説,那時美國的力量顯而易見。美國當時擁有摧毀整個世界的武器,保有控制整個世界的軍力,美國經濟能從全世界不斷汲取財富。丘吉爾的演説以一個警告開始:“美國此刻正高踞世界權力之巔。對美國民主制度來説,這是一個莊嚴的時刻。擁有強大的力量就意味着要對未來負有令人敬畏的責任。放眼四顧,你們一定不要覺得自己已經盡到本分,還應滿懷憂慮,恐懼自己未來的成就達不到今日的高度。”

美國現在的問題是,全世界都看到它現在的成就已達不到之前的水平。在目前這樣的時刻,我們很難去辯駁那些最激烈的外國批評者對美國的責難:美國已無可救藥的墮落成了一個種族主義國家,或美國對貧窮和暴力、警察暴行以及槍支氾濫全然裝聾作啞。在此困境中,是非並不很複雜,即使國家本身也是如此。

然而,美國並不像其領導人想讓我們相信的那樣,美國不是俄羅斯。首先,在莫斯科是不會發生如此大規模和如此激烈的抗議遊行的。從歐洲的角度看,美國基層民眾的活力、雄辯和道德權威再次爆發出來 —— 這是美麗的阿美利加,不是醜陋的阿美利加。聽亞特蘭大的説唱歌手在新聞發佈會上講話,或聽休斯敦警察局的局長在抗議人羣中發表演説,這些公眾演説家表現的比任何一位我所知的歐洲政治家都更能幹、更強大也更有説服力。不同之處在於這種説法不能應用在那位美國總統或那位想取而代之的民主黨候選人身上。

此外,儘管在美國存在明顯的種族主義,但在歐洲也有不露聲色、根深蒂固和無處不在的偏見,這意味着歐洲的失敗可能更隱蔽但卻同樣普遍。有人可能會問,非洲裔羣體或其它少數族裔在哪裏會獲得最大的成功和發展呢,在美國還是在歐洲?只要快速看一下歐洲議會的組成人員,或任何一家歐洲媒體、法律機構、公司董事會的組成人員,就能使那些認為歐洲更適合少數族裔發展的人清醒過來。正如一位生活在美國的朋友對我所説,無論有沒有特朗普,都會有超級多的膠水把美國粘合在一起。

美國在歷史上發生過多次危機並承受了許多批評。美國成功刺激起了某些外國人的情緒,使他們或驚恐,或迷醉,勒卡雷只是眾多探究這些矛盾情緒的觀察者之一。舉例來説,在查爾斯•狄更斯的遊記《美國筆記》(American Notes)一書中,狄更斯回顧了他穿越美國大陸的經歷,對其所見所聞大都感到厭惡。《狄更斯:清白人在海外》(Dickens: An Innocent Abroad)一書的作者傑羅姆•梅基爾(Jerome Meckier)教授在2012年告訴英國廣播公司BBC時説:“狄更斯與美國人接觸的越久,他就越意識到美國人根本不像英國人。他開始發現美國人專橫、自誇、粗俗、野蠻和遲鈍,尤其是有貪得無厭的毛病。”換句話説,這又是審美了。在一封信中,狄更斯總結了他的感受:“我很失望。這不是我想象中的共和國。”

像勒卡雷一樣,狄更斯捕捉到了美國對這個世界獨特的影響力,並認清了這樣一個基本現實——美國絕不會符合人們對它是好是壞的想象。正如今日世界所看到的,美國會躲閃但不會停止探求這個世界。在美國身上,世界看到了自己的影子,但卻是以一種極端形式呈現的影子:更加暴力和自由,更加富裕和壓抑,更加美麗和醜陋。正像狄更斯一樣,世界對美國期望過深。但也像勒卡雷所評論的,這在很大程度上還是一種審美感受——當我們仔細觀察時,我們不喜歡自己所看到的東西,因為我們看到了自己。

(觀察者網由冠羣譯自《大西洋月刊》)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。