田飛龍:放出特朗普主義這個“多頭怪獸”,美國能好嗎

【文/觀察者網專欄作者 田飛龍】

9月8日,中國舉行國家級新冠疫情防控表彰大會,鍾南山等抗疫科學家得到了國家級榮譽,最高領導人總結了中國抗疫在科學、人權與領導力方面的價值和制度優勢,標誌着中國疫情防控取得了基本勝利,而二季度GDP一騎絕塵式的正增長以及陳薇院士領銜的疫苗研製成功更是鼓舞國人信心。

截止到9月8日12點,美國新增確診25325例,現有確診2533412例,累計確診6485575例,累計死亡193534例,死亡人數在全球排名第一。

美國從最初的疫情旁觀者及指責中國病毒的煽動者,穩定變身為失敗的抗疫國家,沿着反科學與無視健康人權的方向行進。美國抗疫失利,有着多方面原因,但其過度化的民族主義是重要因素。

美國與西方對中國疫情早期的苛嚴指責正在轉化為對自身制度能力的反諷。根據美國權威醫學專家的模型預測,如果美國不能採取真正強有力的管控措施以及尋求全球合作,疫情可能進一步蔓延惡化。WHO甚至警告,美國可能成為新冠疫情新的“爆發中心”。

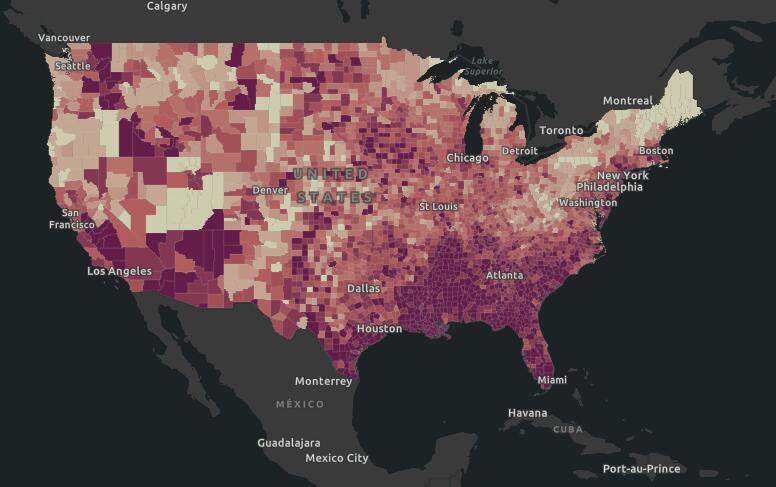

美國新冠疫情地圖

美國抗疫失利,折射出其領導力的制度性衰退以及日益加深的民族主義陷阱。特朗普政府在平衡美國的全球利益與國家利益上作出了“美國優先”的決斷,引入了一系列具有冷戰思維甚至種族主義因素的話語和政策。“中國病毒”或“武漢病毒”只是其中的典型例證。G20疫情特別峯會,中國領導人呼籲全球合作抗疫,與WHO的政策立場完全一致,也與深陷疫情之中的世界各國存在共鳴,但美國的一意孤行可能對全球合作抗疫造成嚴重破壞。

3月20日出版的美國《外交政策》雜誌推出了研判疫情挑戰下美國政治與世界秩序戰略走勢的專題,基本觀點在於:其一,經濟全球化在一定程度上面臨終結;其二,美國的國際領導力遭遇危機;其三,自由民主秩序面臨重構壓力。

事實上,這些演變趨勢並不是疫情帶來的,疫情只是起到凸顯和催化的作用。疫情之前的美國其實已經形成了導致今日局面的基本政治立場:

其一,在經濟全球化政策上,“美國優先”及其貿易戰政策嚴重破壞了自由貿易體制,損害了多邊主義的治理框架,塑造了“逆全球化”的對沖力量,對全球經濟復甦與經濟合作構成嚴重威脅;

其二,在全球治理與領導力層面,美國的“退羣主義”與普遍的規則違反,對二戰後的全球治理秩序及國際組織的地位與領導力造成嚴重打擊,WTO等全球治理的核心制度被破壞;

其三,在基本的意識形態與政治秩序層面,特朗普主義的“利益優先”打破了美國的“意識形態政治”與軟實力體系,暴露出美式自由民主的民粹化、民族主義化傾向,自由民主的內在規範力量與全球影響力加速衰退。

這些變化需要追溯特朗普主義的政治思想根源。2016年特朗普當選,是美國政治與世界秩序的“黑天鵝”事件。對特朗普主義的政治思想判斷成為國際戰略與政治哲學的顯學。在特朗普“推特治國”的網絡行為藝術中,以及特朗普式國際政治行為中,觀察家們看到了一個僅僅以“利益”和“白人美國”為基本思維方式的總統,“美國優先”與“美國再次偉大”和人們所理解的自由、開放、包容、全球化的“美國夢”之間出現了嚴重的規範性對立。美國的移民羣體和盟友從未像今天這樣焦慮,害怕被排斥和傷害。

對特朗普主義不同人羣有不同的判斷,有認為是福音基督教保守主義,有認為是古典自由主義,有認為是美式孤立主義,有認為是種族主義,還有認為是寡頭主義,等等。這些認知標籤都有一定的事實根據,但如同盲人摸象一般,未能準確把握特朗普主義的政治本質。

特朗普:知道我是什麼人?我是民族主義者

事實上,特朗普主義似乎是個“多頭怪獸”,任何單一路徑的思想分析都不足以框範與覆蓋其完整內涵。毋寧説,特朗普主義本身就是“反類型化”的,是西方政治傳統下的一個複雜雕塑的怪象。

2018年底,美國的兩位學者馬克·本傑明·薩伯(Marc Benjamin Sable)和安格爾·傑拉米洛·陶瑞斯(Angel Jaramillo Torres)編輯了兩本從正反方面會診特朗普主義的討論文集:正面立場反映在《特朗普與政治哲學:愛國主義、世界主義和公民美德》中,負面立場反映在《特朗普與政治哲學:領導權、政治家與僭政》中。特朗普到底是再造美國共和與新世界秩序的魅力型領袖,還是敗壞美國憲制與全球治理秩序的僭主,一直是美國人民和世界人民懸而未決的疑問,也是21世紀美國憲法和世界秩序的謎題。

作為複雜現象,我們當然可以從政治思想和國際戰略上對特朗普有諸多的漫畫式定位與理解。無論你的個體情感如何,是否喜歡他,他終究是西方文明與政治傳統的時代產物。特朗普主義總體上是一種萎縮保守形態的民族主義,從全球帝國的道德責任及開放包容的公民權政策上快速後退。

在抗疫過程中,特朗普式的民族主義表現更加凸顯:

其一,疫情早期對中國的“斷航”以及疫情發展中對歐洲甚至加拿大的嚴密封關措施,是其民族主義超越全球主義的典型表現;

其二,“中國病毒論”折射特朗普的種族主義傾向,這是民族主義的變形和異化,甚至比民族主義更有危害性,觸及對在美亞洲裔的種族暴力煽動;

其三,選舉連任壓力下的經濟與股市績效至上,對WHO、各州及其他各國存在信息瞞報與物資爭奪現象,疫情防控上存在嚴重的“以鄰為壑”措施,缺乏基本的道德擔當與合作倫理;

其四,中國威脅論與新冷戰幽靈的升級,包括在台灣問題、南海問題、病毒來源問題、中國產業鏈脱鈎問題、華為問題等方面的持續煽動、挑釁與制裁;

其五,美國無節制的量化寬鬆和鉅額的經濟刺激計劃,早已超出經濟自由主義與全球合作的底線,對身處疫情及經濟低迷狀態的各國進行超額利益榨取。

與美國在全球化與抗疫合作上的“民族主義陷阱”相比,中國在依賴自身體制優勢和將人民健康安全置於首位的政治倫理壓力下,快速克服了早期的地方官僚主義弊端和抗疫遲緩,基本控制疫情,並逐步承擔起對其他國家的抗疫援助與指導。這種援助角色本來是美國的,但我們沒有看到美國的身影。美國在全球抗疫中的缺位,正是其過度民族主義的反映。

無論是疫情的全球防控,還是疫情打擊下的全球經濟復甦,都需要更多的大國責任、合作倫理與命運共同體認同。G20特別峯會上中國提出全球抗疫的合作主義與命運共同體倡議,比照美國的民族主義陷阱,確實彰顯了一個不容忽視的全球化趨勢:疫情沒有封鎖與隔斷中國,反而助推中國進入世界舞台更中心的位置。

誠如新加坡國立大學亞洲研究所特聘研究員馬凱碩(Kishore Mahbubani)在3月份的美國《外交政策》雜誌所言,疫情危機將帶來一個“更加以中國為中心的全球化”。那麼,美國是否會和平地接受這一全球治理權力的轉移?中國是否真正做好了思想與政治上的準備以承擔更多的全球化領導責任?抑或中美可以有更理性的全球治理合作來填補秩序真空?這些都還需要審慎觀察和評估。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。