岑少宇:關於內蒙古草原恢復,我來給小姐姐補兩句

【文/ 觀察者網專欄作者 岑少宇】

據説,這兩天微博上都在關注黃河流域的生態保護。作為專業相關人士,我還曾經參與編寫相關省區的生態教材,這事把我給感動得呀……

可點進去一看,好像又不是這麼回事……

大家都在關心王冰冰小姐姐呢!

小姐姐出鏡時間不長,5分鐘,但信息量還是挺大的:

耐踩的“快樂小草”草坪,被稱為“像生態園兒”(這個兒化音絕了……)的種業中心,2012年-2017年敕勒川的對比,與土壤肥料拌在一起可直接播撒的混合草種,全國各地140萬的土壤樣品,2000餘種鄉土植物的種子,以及生態大數據平台等等。

(當然,小姐姐説“風吹草低見牛羊”實在是誇張了點,羊腿大概都遮不住。)

特別是大數據平台,覆蓋了自治區全境,每0.5平方公里作為一個信息單元,有些生態指標可以追溯50年,還能顯示植被現狀、原生植物種類等等。

最後直接在這個平台上,連線了敕勒川國家草原自然公園修復完成的草原。

不過呢,這裏得幫小姐姐補兩句。

生態修復這件事,技術當然非常重要,但還是要先講天時地利人和。

大家談到某個地區的時候,會有“留地不留人”的“暴論”。要是在生態修復上借用這個“暴論”,倒也説得通。

圈定一塊地方當國家公園,把人通過生態移民neng走,留點巡視人員就完事了。特別是有些生存環境惡劣,俗稱“窮山惡水”的地方,與其扶貧,還不如移民。

有的時候,照顧民眾的鄉土情結,要付出更大的成本,只有一心為民的政府才會去做。

當然,“暴論”終究是“暴論”,但這個指導思想還是對的。

內蒙古自治區林業和草原局局長牧遠2019年寫文章説:“堅持以自然恢復為主、人工干預為輔,不搞過度保護。”

但草原牽涉的人羣很多,不是一個小山村,21世紀初生態移民每年就數以萬計。光遷走也不行,還要保證畜牧業的正常發展,所以怎麼把人安頓好,管理好,給自然恢復以空間?

比如2018年時,媒體報道了內蒙古通遼市扎魯特旗温都敦吉管護站的站長哈斯巴特爾。

“2013年春天,阿日昆都楞鎮正式啓動生態移民工程。在政府幫助下,9個自然村共451户牧民遷往150公里外的魯北鎮,免費住進了新樓房。2016年,又有2個自然村的338户牧民遷出。兩次生態移民騰出的82萬畝草牧場實行全年禁牧,每年立秋後設立一個月打草期,供牧民打草作為牲畜飼料。”

“哈斯巴特爾的生活也發生了天翻地覆的變化。100平方米的新家裏,熱水器、抽水馬桶、各式家電一應俱全……過去一年(2017年)全家的收入:管護站工資3.6萬元,養牛收入5萬元,草牧場承包費4.5萬元,草牧場補貼2.5萬元,耕地承包費3000元,家裏其餘4口人每月享受550元生活補貼,加起來共收入近20萬元。”(當地搬遷户中未獲得就業安置的人員,每人每月都有這筆550元的生活補貼。)

當地數據顯示:“旗財政共投入資金近1.7億元,作為阿日昆都楞地區生態移民住房安置政策安置費,並提供管護員、環衞工人、幼兒教師、協警等公益性崗位,解決牧民就業問題。”

像這種報道,一般都很難引人注意,就借點小姐姐的光,再傳播一下。

小小的生態修復背後其實是整體基層治理的變化,除了巨大的投入,也試圖在治理技術和體系上有所建樹。比如“探索制定徵佔用草原准入條件和定額管理制度”,“探索建立草原生態補償誠信體系”,“提高重點草原生態功能區監測精度”。

今年內蒙古林草局的數據是:每年查處的草原違法案件立案率和結案率均達98%以上,實行了草原專職管護員制度,全區每年聘用草原管護員2700多人,監管範圍從人均80萬畝減少到28萬畝,草原管護能力進一步提升。

從體系上講,也不能把地方上的農牧民與生態修復對立起來,所以要“鼓勵農牧民以個人、合作社的形式參與草原生態修復工程建設”。這些工作當然需要技術人員的參與,但背後是整個自治區的“大棋”。

在有的保護區(不是內蒙古當地哈),管理並不是非常嚴格,也沒有做好吸納、對接老鄉的工作。我都見過老鄉的牛在保護區的實驗區把科研人員的地給踩爛了,誰攤上誰倒黴啊,從中可以看到生態管理的難度。

雖然説內蒙古近年也有些處理不當的熱點事件,比如某藥酒什麼的,但從生態治理的成效反推,至少牧區的基層治理有了很大的提高。

21世紀初的內蒙古生態移民,暴露出不少問題,官方媒體也報道過比如補助過低、小區建築質量不合格、移民吐槽變“難民”等。但現在隨着資金投入的加大,治理體系的建設,以及生態移民工作經驗的積累,不會再有這麼多負面現象。

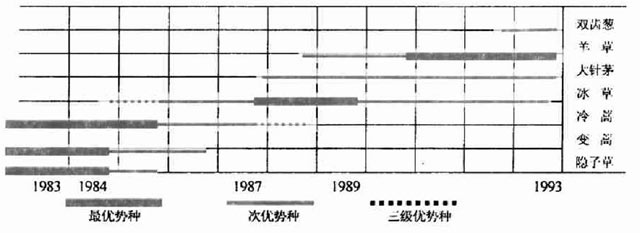

回到技術層面,大約二、三十年前,劉鍾齡等生態學家就已經研究了自然恢復的過程。但當時的重點不在生態上,基層治理也不到位,就沒有自然恢復的條件。

一點點從冷蒿等為主,變成了羊草為主

儘管如此,長期的生態學研究與調查,對於後來的工作依然很有價值,可以充實歷史大數據,提供重要參考。

草原恢復技術也是逐步發展的。比如飛播種草早在1979年就試驗成功,淺耕翻、免耕補播等技術也有了十多年的積累。

哪怕走了彎路,比如一些進口或偏南方的草種水土不服,也反過來提升了對當地或相近地區草種的重視,主要企業加大了種質資源的採集力度。

不過呢,也不是説當地的種子隨便種就行了,或者説內蒙古的氣候可能更暖濕了,自然就能成功了。還是要根據環境與演替的階段,選擇合適的種子——現在都還要關注搭配了——可以加快演替的速度,甚至也可能影響演替的目標,如果最終能有更多更優質的草,總不是壞事。

所以,恢復要靠大自然,但人能做的事情也很多。

而且,你能調出幾十年前的植被情況,當時的氣候、土壤記錄也可能殘缺不全,不等於就能直接複製。這些都需要分析和實踐。

官方表態也是:“堅持因地制宜、分類施策,不搞應急式生態修復。堅持科學規劃、合理佈局,不搞‘半拉子’修復。”因地制宜、科學精神,是處處體現的。

小姐姐很美,“生態園兒”般的種業中心,也很美,這裏只是想補幾句,稍微談談後面宏大、長期、艱苦的治理、研究與實踐工作,有曲折的歷程,有思維的調整,也有漫長的積累,這些在種業中心裏,一下是看不出來的。

最後要提下的是,21世紀初京津風沙源治理、退牧還草等才大規模啓動,幾年後當我們編訂教材初版時,還不能説取得了多大的成效。

但如今,改變已經非常明顯,科技含量也越來越高,除了大數據中心,還有無人機監測等等。我已經建議出版社,可以適當增加教材修訂的頻率,及時反映治理的成就。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。