田飛龍:香港“脱西入中論”或“邊緣化論”,都不符合國家決策本意

【文/觀察者網專欄作者 田飛龍】

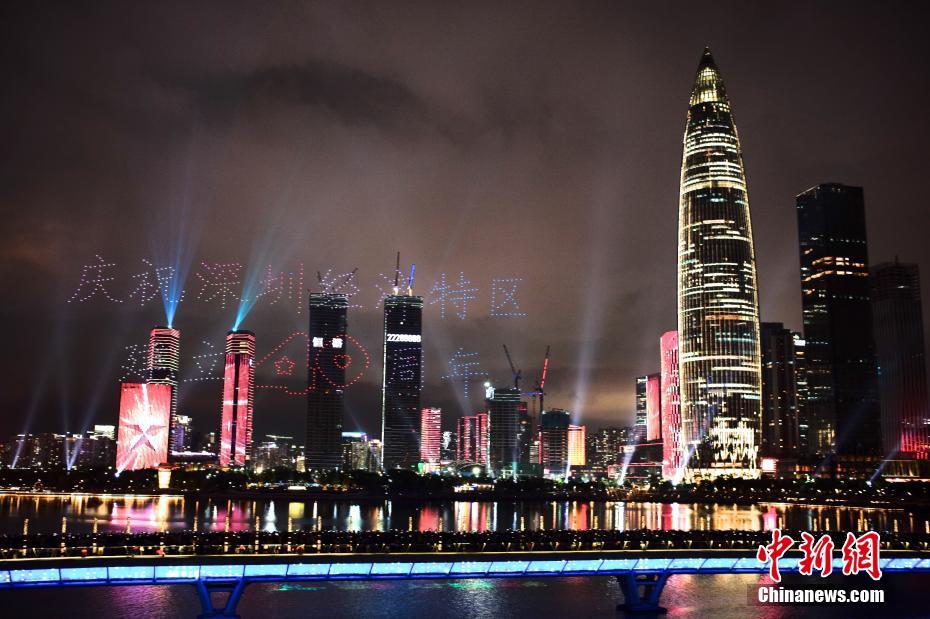

2020年金秋十月是深圳真正的“政策豐收月”,不僅40年特區改革成果舉世公認,而且中央以“先行示範區”專門文件確定其作為大灣區“核心引擎”的新改革角色,以綜合授權方式打造一個最有利於放開步子改革開放的“準直轄市”的制度地位。習近平總書記親臨講話,總結了深圳改革的“十點經驗”,提出了“六點期望”,更是為深圳新改革做了最為權威和具體化的戰略動員。無論是中央文件,還是總書記講話,都提及了“一國兩制”在深圳既往和未來發展中的關鍵作用,提及深港合作扮演的積極角色和未來探索空間。

新一輪改革,隨着深圳特區40年慶典拉開帷幕。深圳與國家發展、全球化結構調整同步,顯示出強勁的發展動力和光明前景。兩相對照之下,香港在“一國兩制”框架下的角色和地位儘管沒有改變,香港國際化優勢儘管仍有基礎,但香港人仍感到一絲絲不安。不安的常常不是對於現狀,而是對於未來,是預期的不確定性、甚至惡化。畢竟,“反修例”黑暴運動如在昨日,社會攬炒主義思潮滲透蔓延,新冠疫情防控一波三折,美國製裁影響逐步深化,而國家發展則一日千里,由此催生的多重焦慮感正逐步生成為香港人新的危機意識。

香港本是國之驕子,是大灣區的核心城市,是“頭牌”角色,而深圳不過是後來的“插班生”,昔日的小漁村,改革初期所畫的小圈圈,但如今風景早已不同。香港在大灣區有“跛腳”之累,也有邊緣之虞,而深圳則正向發展,對政策和人才的綜合運用日益成熟,逐漸有了成為大灣區“核心”的基礎和潛質。

面對深圳的戰略凸顯和發展勢頭,有些人提出了不同的理解和論調,比較典型的是,“香港脱西入中論”以及“香港邊緣化論”。這些理解並不符合國家決策的本意,也與“一國兩制”的制度框架及發展邏輯存在出入。

這些想法,有些來自日益自信的內地觀察者,他們在不經意間放大了內地優勢,輕視了改革進入國際化階段深水區的知識和制度瓶頸,從而相對看低了香港的角色和作用;有些則來自部分香港本地人士的悲觀悲情論調,背後有攬炒主義的影子。相比之下,特首林鄭月娥的“不介意”説倒是一種積極正面的心態。深港關係,不是“一國兩制”下簡單的橫向對比,而是“兩制”在“一國”框架下互動融合的最佳縮影及試驗田。中央文件及習總書記講話中指向的深圳綜合制度性改革,尤其是對標國際化的相關制度細節,深圳對香港的學習餘地仍然很大。或者説,香港在深圳新一輪改革中的主要價值已經不是經濟層面,而是制度層面。這裏的制度當然不是指香港的資本主義政治制度,而是與治理現代化及國際化有關的、偏向技術和社會管理層面的優良制度元素。

針對所謂的“香港脱西入中論”,這裏確實有必要加以回應解釋,否則可能造成人們對“一國兩制”的深刻誤解,也會誤導香港社會對內地發展及互動融合取向的錯判和抵制。由深港對比輕易得出香港“脱西入中”的結論並不確切。這一説法比附的是日本近代啓蒙思想家福澤諭吉的“脱亞入歐”概念,對其反向借用。香港是先行現代化社會,深圳是後發現代化城市,二者橫向對比並不十分恰當。香港遭遇了某種後現代化的經濟、社會與文化困境,其綜合病理更接近西方。深圳依賴強有力的黨政領導體制及高度靈活的改革開放政策,有着強勁的發展動力和堅定的方向。深港合作因此可以優勢互補,發展強大了的深圳更是香港最佳的合作伙伴。無論是習總書記講話,還是特首林鄭月娥近期接受深圳衞視採訪的“不介意”之説,都體現了“一國兩制”框架下深港合作進入新階段、新常態和新機會窗口,深圳更加具有主場優勢,也更加需要在高端層次學習和轉化香港的既有優勢,使自身更具創新能力和全球吸引力。

深港關係是“一國兩制”的最佳縮影,具有辯證互補的長期優勢,最終的發展方向既不是過去想當然的“大陸香港化”,也不是反向的所謂“香港大陸化”,而是香港與內地共同面對新改革任務與全球化挑戰而互動融合發展,走向世界歷史的“第三方”狀態,也即哲學上可稱為“合題”的狀態。香港雖小,且和西方一樣存在文化衰敗和競爭趨弱的傾向,但其具備的現代性核心要素及文化價值元素,是深圳必須加以學習和內化的。而所謂中西之爭,不宜簡單引向意識形態之爭,而是需要繼續以“一國兩制”的包容智慧及發展主義的全球化觀念恰當對待。香港無需自卑,其基礎優勢仍在,但確實需要有危機感和發展轉型的正確策略,及時調整再出發,與深圳互補同行,這樣才切合新時代“一國兩制”的命意和追求。

至於香港的邊緣化論調,也需要正確理解,否則易被香港本土派利用,助長其裹挾本地攬炒主義思潮和行動的氣焰。中央對香港與深圳的戰略定位是有所差異的,具體反映在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》之中,其中香港角色的凸顯和關鍵,從未改變。此次深圳作為先行示範區的凸顯,是大灣區內部涉及深圳部分的戰略加強版,是正確評估外部挑戰、深圳潛力及國家戰略需求之後的理性決策,是一種戰略增量思維。深圳的戰略凸顯,並不導致對香港的貶低。所謂貶低一説,只是香港某些人士的悲情演繹,本質上是一種攬炒主義和失敗主義的精神變種,不願積極正面地理解中央的決策意圖和平衡性。

深港科技創新合作區 圖自香港文匯報

關於深港關係,我倒是較為推崇林鄭月娥的理解方式,她認為:其一,香港一直參與深圳發展並從中獲益;其二,深圳繼續發展,香港仍有參與空間;其三,不介意深圳超過香港。這樣的心態是較為理性和從容的。深圳崛起,既有深港互動發展的歷史積累因素,也有國家戰略不斷賦重的推舉之功,代表着中國發展模式的典範和旗幟,是全國改革開放的槓桿支點,這一點是香港不具備的。從長期來看,深圳作為中國最開放和最發達城市的發展水準,必然在越來越多的指標上超過香港。這也是中國與西方整體關係在21世紀的一個必然投射。

香港需要調整心態,正確認知過往優勢的變遷及新發展機遇的國家依賴性,從容北上,儘早轉化剩餘優勢,在大灣區整體發展中及時固化自身角色、地位和利益。香港人很聰明,很會創業,很會適應變革的競爭環境,只要社會觀念及時調整,只要認識到全球化秩序中已有中國的明確份額和日益顯著的主場角色,就能利用好已有的全球化優勢來加持中國的新改革和新發展,在包括深圳在內的新一輪內外經濟大循環中實現利益最大化。

回到今日,在深圳“四十不惑”、繼續前行之際,我們除了充分理解深圳對國家改革開放之開路先鋒意義之外,還需要從深港關係深刻的互補性和長期合作需求出發,從“一國兩制”繼續釋放制度紅利出發,從戰略、制度和實踐操作層面認真思考和激發香港的參與意願和能力,由深港軸心帶動粵港澳大灣區實現跨越式發展,回應國家在新時代高質量發展的重大戰略意圖。

不過,中央信任香港,但不可能縱容和過長時間等待香港,因為國家發展和國際競爭一日千里,只爭朝夕,所謂“蘇州過後無艇搭”,深圳就是從今日香港面前快速駛過的改革巨輪。對香港而言,上船還是困守,是一個重大的歷史選擇。中央對香港是“開門不等人”,是否能夠抓住歷史新機遇,最終取決於香港人的社會集體理性。香港之存在,曾經是深圳的師傅和對標燈塔。深圳之存在,今日可為香港理解國家前途和自身命運方向的指針。

深港關係,由此具有了“一國兩制”內在轉型發展的方向性意義,是“一國”對“兩制”的包容、辯證、智慧及互動融合的憲制秩序生成性過程。明乎此,我們就能夠理解深圳的新改革,即國家在新時代全面深化改革的一場更具戰略縱深和制度闖關意義的改革,更以國家戰略和深圳實踐為主場,香港則需要以其國際化優勢對錶參與,轉化優勢,作出貢獻,不拖腿,不跛腳,不掉隊,有其恰如其分的新作為。這也就回應了“一國兩制”深刻而一貫的國家理性:國家對地方的高度自治授權與地方對國家之持續性貢獻的理性結合。這個結合點,在新時代就決定性地錨定在了大灣區、特別是深港關係上,並經由深港關係在國家戰略框架內的調整和發展,促進“一國兩制”的豐富與深化。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。