雅各布·哈克、保羅·皮爾森:少數派(富人和極端分子)的暴政(上篇)

【文/雅各布·哈克、保羅·皮爾森】

2018年的眾議院選舉,共和黨以明顯的票數差距落敗,但共和黨人並沒有轉向温和立場。選舉結束後,既沒有覆盤剖析,也沒有類似於2010年奧巴馬的“一次慘敗”、2006年小布什的“一記重擊”、1994年克林頓的“一個明確的信號”總統級別的反思。

選舉之後那天,特朗普在推特上發文説,“昨天真是一場‘大勝利’啊,所有事情都發生在卑鄙媒體的淫威之下!”一個多月後,他就啓動了美國政府史上最長的停擺。

眾議院選舉落敗,特朗普卻毫無表達懊悔之意,這其實與共和黨在面對“保守黨困境”時產生的轉變相一致。在超過一代人的時間裏,共和黨一邊不斷擴大對財閥統治的支持,一邊利用右翼組織不斷煽動選民的憤怒情緒。

對於財閥及其政治代理人來説,獲取極端分子的支持比贏得多數普通民眾的支持更加重要。他們認識到自己與多數選民們在政策追求上漸行漸遠。在他們看來,這種日益擴大的分歧並不是他們政策追求不對,而是他們實現這種追求的戰略手段不對。

對於這些訴求強烈、目標明確的小派系來説,在票數和政策層面遇到挫折並不意味着共和黨需要爭取更多人的支持。恰恰相反,這意味着他們需要找到一個沒有它們也能贏的方法。

根本問題已經浮現。共和黨越來越傾向於服務大公司和超級富豪,滿足他們狹隘而不受大眾歡迎的訴求,且越來越依靠極端的政治代理人鼓動選民投票。而這些選民羣體不但不能從共和黨推行的經濟政策中獲益,其人口數量也在相對下降,這就是那些沒有學位、生活在鄉村地區的老年白人,尤其是白人男性。

這些趨勢無法持續,至少在自由公平選舉、多數統治原則的背景之下如此。不幸的是,這些政治問責制的支柱正在崩塌,共和黨利用美國憲法秩序的弱點,讓防止極端少數分子持續統治的機制短路了。

特朗普(圖源/視頻截圖)

自2016年大選以來,政論家開始關注特朗普威權主義傾向可能帶來的威脅。他們的擔憂合情合理,但卻忽視了一點,那就是共和黨此前漫長的轉變過程給特朗普的崛起和統治提供了土壤。

正如丹尼爾·齊布拉特(Daniel Ziblatt)和史蒂文·李維茲基(Steven Levitsky)在他們2018年合著的書《民主國家如何死亡》(How Democracies Die)中所展示的那樣,被選舉出來的政治強人漸漸關閉政治的競爭賽道,並讓我們這個時代的民主逐漸被侵蝕。不斷集權的獨裁者——無論是巴西的雅伊爾·博索納羅(Jair Bolsonaro)、匈牙利的歐爾班·維克托(Orbán Viktor)還是唐納德·特朗普——都成為了民主衰退的象徵性人物。

然而,還有另一種衰退,這種衰退是我們的政治體系特別鼓勵的:反多數主義,亦即推行持續的少數統治。隨着共和黨及其有組織盟友的目標變得更加極端,他們通過利用現有政治體系長期存在且越發嚴重的弱點來為少數人的追求服務,即便這受到了多數人的反對。

我們所面對的幽靈,不只是要求政黨和政治機構按照他的意願行事的政治強人;還是正在牢固確立其權力的少數派,其意義遠遠超出了任何個人領導者的野心和職業生涯。無論特朗普能否打破現有政治體系給獨裁統治設下的障礙,他和他的政黨——在財閥和右翼人士的支持下——正在破壞多數主義民主。

正如美國獨有的右翼民粹主義形式,反多數主義所形成的獨特威脅也反映了極端不平等現象與我們不尋常的政治制度的結合。在我們目前所經歷的危機之中,國家內部急劇增加的不平等程度並沒有引起足夠重視。(這一議題是齊布拉特對20世紀早期保守黨研究的重要內容,可在他與李維茨基合著的書中卻幾乎沒有提及)。

事實上,極端不平等極大地推動了民主倒退,因為經濟精英將民主視為對他們權勢日增和追求不同利益的威脅。但精英們無須正面出擊對抗民主。他們堅持要求保守黨派以侵略性的方式維護他們的特權。要使他們穩坐權力寶座,這些黨派必須依靠煽動性的言論、製造騷亂的羣體以及反民主的手段。

我們當今面臨的危險更加隱秘:一個致力於推行不得人心政策的政黨,卻找到了方法,能夠在缺乏民眾支持,甚至是在未取得控制政府各部門的多數議席的條件下達成目標。這樣的危險很特殊,因為這樣的政黨及其盟友尋求的不是獨裁的機會,不是為自身追求權力,而是為很具體的目的,這些目的根植於財閥統治之中,右翼民粹主義則是其養料。

為追求這些目的,共和黨甘願向特朗普的威權主義行事方式低頭,其中部分原因是,特朗普目前控制了他們所培養的極端化選民羣體。這一事實本身就是對民主的重大威脅。但通過多年努力,共和黨政治精英及其盟友也鍛造出了能夠抵抗民主問責制的政策和權力,無論白宮是否在他們手上。反多數主義和威權主義都來源於財閥民粹主義,但打敗了一個並不代表打敗了另一個。

不斷蔓延的反多數主義得到的關注更少,不只因為與野心勃勃的威權主義相比,它缺少了些戲劇性,也因為它利用了美國政治體系中長期存在的特點。其中有三個特點的可利用性尤其顯著。

首先,我們的選舉體系是基於地理轄區劃分,人口大部分聚居於城市的民主黨不得不面對這一系統性的劣勢,我們分散的選舉管理系統更是進一步放大了共和黨的這一優勢。

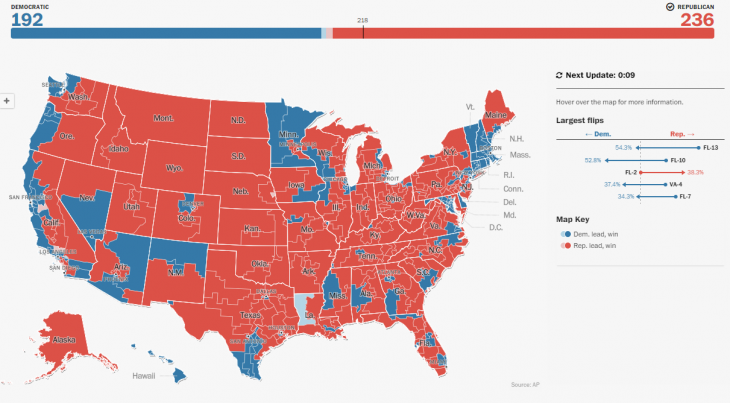

紅州與藍州是指美國近年來選舉得票數分佈的傾向。紅色即為共和黨,藍色即為民主黨(圖源/視頻截圖)

第二,參議院越來越向低人口州傾斜,議事阻撓(filibuster)在參議院進程中扮演越來越重要的角色,這又進一步利好共和黨。

第三,我們的政治體系依賴於其三大分支機構進行相互制衡,但這一機制很容易被極端化的共和黨所利用。這個政黨願意,且有能力控制更多的聯邦法院,但當總統權在他們手上時,卻通常不願意保護國會的權力,也不願意監督行政機構的行為。

存在於我們政治體系中的這三個突出特點帶來的危險被不成比例地放大了:就像黨派分化一樣,共和黨佔據着絕對優勢。民主黨有時能從這些特點中的一個或幾個獲益,但近幾年來,共和黨從所有特點中都得到了好處。

2016年,他們讓特朗普這個帶着史無前例的嚴重負面評價的候選人贏得了共和黨總統候選人提名,進而贏得全國大選,而這是在獲得少數選民票的情況下實現的。進入白宮後,這些特點又讓他得以推行不得人心的政治計劃,而不必受到來自國會和法院的抵制。

如果希拉里·克林頓當時以微弱優勢獲勝,她不僅需要獲得多數選票,更重要的是,她還需要在國會中(以及在兩黨膠着的最高法院),尤其是參議院,面對一個輕鬆就能制衡她的反對黨。

由於這些獨有的特點一直都存在於我們的政治體系之中,我們很容易認為今天所發生的一切都是憲法框架內的必然。然而,我們這一政治體系的設計絕不是為了讓強權少數派穩坐權力寶座。事實上,當初的設計是為了避免出現缺乏廣泛認同的多數統治,而不是給一個凝聚力極強的極端少數派掌權掃除障礙。然而,這正是今天的財閥民粹主義的野心所在。

美國公民從小就熟知,美國憲法的制定者們擔心的是“多數人的暴政”,暫時的多數以輕率而衝動的方式制定政策。他們尤其擔心這些多數威脅到個人權利。然而,他們也擔心“少數人的暴政”,即由一個凝聚力極強的少數派持續的統治。他們意識到,當這些少數人的經濟和政治力量得到擴張,這種威脅將變得最為嚴重。

美國憲法秩序為少數派統治創造了機會,但這並不在憲法制定者們的計劃之中。相反,他們並沒有預料到今天的狀況,這也表明,隨着時間推移,美國憲法本身存在的漏洞和人們預料之外的互相作用將產生越來越嚴重的後果。

憲法制定者們最大的疏忽在政黨身上。他們對政黨極其不信任,因此他們所設計的憲法基於這樣一個假設:政治忠誠是多對象、有交疊、跨政黨的,聯盟多元化的狀態有利於實現妥協。

但完全摒除政黨這一形式是不可能的。在美國曆史的大部分時間中,佔據主導地位的共和黨和民主黨之間充斥着地區和意識形態上的裂痕,但在過去三十年時間裏,我們看到了美國整個聯邦體系上上下下的黨派分化。

憲法制定者們想當然地以為,資源和代表權將(在白人男性之間)相對平均分佈。1787年憲法是一部明顯的“中產階級憲法”,它假定貧富分化不會嚴重到一個階層會試圖利用美國政治體系中的反多數主義機制來對抗另一個階層。

詹姆斯·麥迪遜(圖源/維基百科)

制定者們還認為,代表權的地區不平等將保持在一個很小的程度。在他生命終了的時候,“美國憲法之父” 詹姆斯·麥迪遜(James Madison)開始思考這個國家越來越嚴重的人口和貧富差距時才意識到,此前所有的假設都大錯特錯。但是至少麥迪遜可以説,他這時所擔憂的代表權不平等加劇並不是他的責任,因為他曾表示過,參議院的席位分配應當基於人口數量,與眾議院一樣。

在所有制定者的眼中,美國憲法的本質特徵在於它在賦予聯邦更多權力的同時配備了一個精妙的制衡體系。憲法第一條所提到的國會就是這一體系的中心。它的存在不僅是為了治理這個幅員遼闊的國家和代表儘可能多的人的利益,還被賦予了不受行政權影響、獨立行使的權力。

制定者們最害怕的是“煽動家”,那些利用民眾熱情來破壞這套體系的保護機制的總統。因此,他們在賦予中央政府更多權力的同時繼續將其分割,以防止暴君的崛起,以及避免法律制定的主導權落到強勢的少數派手裏。

極端分化和極端不平等的出現削弱了這一平衡。如果要對美國逐漸老化的憲法秩序進行壓力測試,最有效的工具莫過於今天這個極端化的共和黨。它利用在參議院、眾議院和選舉人團中代表權傾斜的優勢,試圖在服務於少數人利益的同時牢牢把權力抓在手中。共和黨人利用這些優勢將極端分子安插進聯邦法院以取得控制權,阻撓國會制定法律應對社會問題,並將選舉規則和重新劃分選區變成鋒利的黨派分化武器。

特朗普當選總統後,這一政治體系的確經受了更大壓力,但其弱點卻早在他上台之前就已暴露無遺。更令人恐懼的是,在美國社會一些強勢羣體的眼裏,這些弱點並不是問題,而是可利用的機會。

歐洲民主制度的建立需要將權力從經濟精英以及他們在政府的代言人手中奪過來。新選民的加入、更加強大的反對力量,保守黨派及其贊助人需要接受這些新事實的合法性,或至少是不可避免性。而這一過程需要時間。今天我們再重讀大眾民主誕生時反對它的那些論點,將會感到精神爽朗。

例如,愛爾蘭保守黨人威廉·愛德華·哈特波爾·萊基(William Edward Hartpole Lecky)在批評英國選舉權範圍擴大時説:“在人類所有的發展領域中,在所有形式的競爭中,自然法則都無可逃避,優越性永遠屬於少數人,而不是多數人。只有將引領和控制的權力交予這些更加優秀的少數人,人類才能取得成功。”

在今天,對民主的蔑視需要以更加微妙的形式存在。但隨着“保守派困境”在美國重新浮現,保守黨對人民統治的反對論調也重新出現。然而,因直接反對多數主義民主的理由説服力不足,這些聲音多數被遮掩了起來,或僅以間接的方式被表達。隨着經濟精英想要的和人民統治所產生的結果差距越來越大,這種抱怨的聲音也越來越多。

右翼的這句口號越來越常見:“我們是共和制度,不是民主制度。”很明顯,它是極端反政府組織約翰·伯奇協會(John Birch Society)的領導者在1961年採用的口號,譴責“將政府權力集中在簡單多數的手裏……共和政體的敵人今日試圖將此強加在我們身上”。

它所傳遞的信息非常簡單:那些認為通過“簡單多數”的方式就可以獲得想要的東西(民主)的人其實是在背叛憲法制定者的願景(共和)。但制定者們對“民主”和“共和”的定義根本不一樣。他們説的“民主”是直接民主,就像古雅典時一樣。他們説的“共和”則指的是經由民主方式選舉代表組成政府——亦即今日每一個民主國家所採用的政府形式。其特徵不在於選舉是否應由多數選票決定,也不在於選出來的代表是否應當按照多數統治原則行事。

但歷史上的錯誤解讀不是這一民主/共和口號真正的問題。真正的問題是,援引這一口號的人並沒有給出合理的理由,來説明弱勢少數羣體的權利應該得到保護,或者某些決策應該得到絕對多數的支持。他們給出的論點是,民主本身就是個問題,因為它威脅到強勢少數羣體的財產和權力,而任何通過背離民主來防禦這種威脅的手段都應當得到保護。

這樣對多數統治原則的控告遠遠超出制定者們的考慮範圍——未經檢審的多數統治可能導致輕率的政策制定。這更加接近於極端自由放任主義人物安·蘭德(Ayn Rand)對“民主”的描述:“在這個社會體系裏,一個人的工作、財產、思想、生命,全都掌握在能在任何時間通過獲取多數選票為他的任何目的而服務的任何團伙手中。”

隨着社會貧富差距不斷增大,站在受益端的人尤其容易對民主採取蘭德式的懷疑態度。前自由放任主義專欄作家威爾·威爾金森(Will Wilkinson)表示,他曾在科赫集團投資的卡託研究所(Cato Institute)供職數年。隨着不平等問題愈發突出,他曾參與的保守派運動變得越來越“對實行再分配的民主制度的合法性產生質疑”。

威爾金森將民主和“實行再分配的……制度”聯繫起來本身就説明了問題。民主不是零和遊戲,再分配也不是民主制度能做到的唯一一件事,甚至都不是最重要的一件事。但它顯然是右派恐懼的最大來源之,至少對那些“傾向於自由的資金捐贈者、學者和政治家”來説如此。威爾金森認為,這些人在共和黨內的勢力已經增大。

在二戰後的共同繁榮時代,這樣的觀點非常少見,至少不是主流。重要的是,當時造成這種觀點被邊緣化的一個因素正是經濟精英們本身,特別是商業羣體的主要代言人。當伯奇主義者開始談論“簡單多數”統治的危險時,建制派大佬將他們排斥在權力中心之外。

科赫兄弟是在他們的持有伯奇主義立場的父親對德懷特·艾森豪威爾(Dwight Eisenhower)的咒罵中成長的。但那時的商業領導者們完全忽視弗雷德·科赫(Fred Koch),並將他排除在核心圈之外。

弗雷德·科赫(圖源/維基百科)

弗雷德和他的兒子們一樣是成功的商人,也同樣資助右翼政客。但與他們不同的是,他在共和黨內沒有任何影響力。艾森豪威爾曾在給他極端保守主義兄弟的私人信件中嘲諷過科赫這一類反動派商人。“聯邦政府無法避免或逃避民眾堅信應由它來承擔的責任,”他堅持説。接着,他提醒他的右翼兄弟,大多數商業領導者都同意一點:“當然,有極少數的小派別人士認為那是可以做到的……但這樣的人數可以忽略,而且他們都很愚蠢。”

而到了今天,他們的人數已經無法忽略了。更重要的是,與艾森豪威爾時代相比,今天對民主持懷疑態度的人已經更加接近權力中心。在宣揚限制性投票法律以及共和黨咄咄逼人地、不公正地進行選區劃分時,“美國人爭取繁榮”組織和ALEC等團體起到了重要作用。

但往往被人們忽略的一點是,這些行為不僅僅是為了爭取黨派利益。他們逐漸將“反民主黨”策略變成“反民主”策略,部分原因是,民主本身就是對財閥統治資源和權力的威脅。對前持自由論的威爾金森而言,保守派財閥和右翼共和黨人之所以詆譭選舉民主和多數統治原則,是因為它們可能賦予那些並不富裕的美國人機會,讓他們得以挑戰日進斗金的富豪們。

威爾金森觀察到,這種恐懼“似乎增加了其道德合理性,甚至讓人覺得事態緊急,可以不擇手段。與種族歧視者結盟、咄咄逼人地進行選區劃分,以及發明薄如紙張的所謂投票規則以對民主黨造成損害,任何可能的手段都被用來阻止多數羣體通過投票分得更大塊的蛋糕”。

有這種想法的人通常不會在公眾場合説出來,但也有表達的時候:在奧巴馬執政的前兩年,大公司和金融行業領導者都相繼公開表達了失望。最著名的例子是黑石(Blackstone)集團聯合創始人(後來接受特朗普委任,為其提供政策諮詢)蘇世民(Stephen Schwarzman),他把一個民主黨提案稱為“希特勒入侵波蘭”。

蘇世民(圖源/維基百科)

那個沒有獲得通過的提案試圖填補所謂的連帶利益漏洞。利用這個漏洞,像蘇世民這樣的私募基金億萬富豪通過管理別人的資產獲利數百萬美元,但只需上交20%多的聯邦税。另一位華爾街億萬富豪利昂·庫珀曼(Leon Cooperman)解釋稱,奧巴馬總統“將永遠不會獲得商人羣體的支持”,只要他繼續回應那些“支持他的、這個國家40%或50%領取失業救濟金的人的訴求”。他的同行金融家湯姆·珀金斯(Tom Perkins)則提出了一個解決方法:“交一百萬的税,獲得一百萬張選票。”

在同一時期,彼得·蒂爾(Peter Thiel), 因創立PayPal致富的大財閥,給出了對多數統治更精妙的反對理由。在為卡託研究所撰寫的文章中,他闡述道,“自1920年以來,社會福利保障擴大以及女性獲得投票權這兩個對自由論者非常不友好的機制,讓‘資本主義民主’變成了一個自相矛盾的詞。”因此,他總結道,“我不再相信自由和民主是可以共存的。” 蒂爾成為首個公開支持特朗普的科技創業家可能也就不足為奇了。

但對民主最露骨的批評也許還是來自曾被特朗普提名為美聯儲理事但落選的史蒂芬·摩爾(Stephen Moore)。他是一名非常活躍的保守派分析師,曾作為首席經濟代言人為美國傳統基金會工作數年。在2007年,摩爾曾表示個人所得税法是“一百年來獲得通過的最道德敗壞的法律”。也許就是這樣的感受致使摩爾後來吐露,“我甚至不怎麼相信民主。我總是説,民主就像兩隻狼和一隻羊在討論晚餐吃什麼。”

史蒂芬·摩爾(圖源/維基百科)

意識到這樣説可能會失去讀者,他又補充道,“聽我説,我支持人們擁有投票權,諸如此類。”但在他説這番話的時候,他背後的政黨正在試圖奪走人們的投票權。

投票權和其它權利一樣,都是民主制度最根本的組成部分。但我們正在目睹的,是自一個多世紀前的美國重建時期(Reconstruction)以來對投票權最持久的聯合攻擊,而這都是由一個政黨所帶領的。直至2010年,一直在吹捧由ALEC推動的限制性投票示範立法的共和黨,在保守派勢力的催促和資助之下利用對各州眾議院的新增控制權通過了一系列的投票限制法。

接下來的幾年中,約有一半的州立法機構通過了限制性投票法律。其中一些規定選民必須出示身份證明文件,很多窮人和少數族裔難以提供;一些則讓投票註冊或保持註冊狀態變得更難;其它則對提前投票和不在場投票進行限制。事實上,幾乎每一條這樣的限制性法律都是由共和黨推動的。

學者就這些法律的有效性進行辯論,但關於它們為何獲得通過,則毫無疑問。這些法律的內容及其獲得通過的時機都與選票造假無關,選票造假現在已幾乎不存在了。但是,它們與黨派及種族有緊密聯繫:共和黨在獲得對立法機構完全控制權時,尤其是在非白人選民佔比大時通過了這些法律。

至於這些法律所產生的聚合效應,其方向也再明顯不過。在選民註冊和投票過程更簡單的地方,投票率也更高。其差別非常顯著:即便在對其它因素進行控制的條件下,流程最方便的州和限制最多的州相比,其投票率相差超過10%。

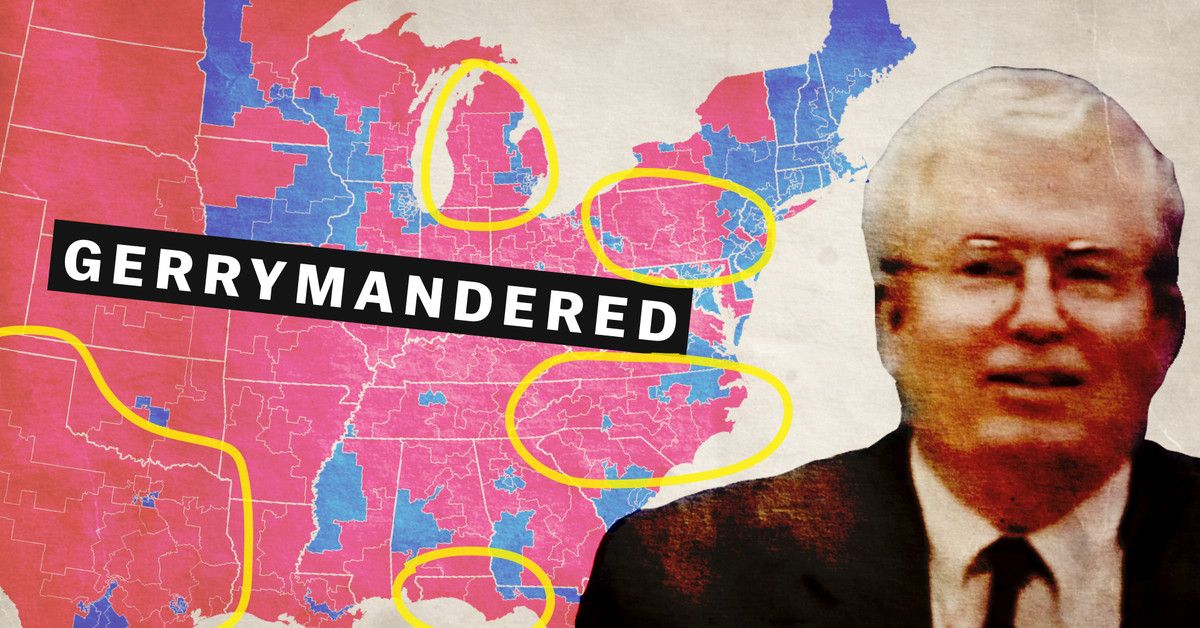

對一黨有利的選區劃分,比限制性投票更有效。如果強有力地採取這一措施,可以將50對50的選票膠着狀態變成一邊倒。選區劃分從一開始就是美國政治的一部分。技術的發展、民主黨人在城市日趨聚集、共和黨在南方和低人口州的主導地位、共和黨聯盟組織的崛起及跨州協作等因素的影響,讓選區劃分變得更容易操作,也給共和黨帶來更多回報。

因為支持者在地域分佈上更為分散,共和黨已經獲得重要優勢,而選區劃分圖則在州和聯邦的層面都進一步擴大了這一優勢。雖然贏得總統選舉非常吃力,但共和黨在眾議院選舉中已獲得決定性優勢。 21世紀第一個十年的中期,共和黨在眾議院選區所獲選票要比共和黨總統候選人在全國所獲票數高6—8個點。其中約有一半是選區劃分帶來的結果。

近期共和黨在北卡羅來納州的操作展示了選區劃分在膠着州可能產生的效果。2010年,共和黨首先控制了州議會。很快,他們就任命了共和黨人、選區劃分的行家托馬斯·霍夫勒(Thomas Hofeller)為他們繪製選區劃分圖。直至2018年去世之前,霍夫勒都只是一個不知名人物。他喜歡把選區劃分稱為“美利堅合眾國唯一合法的偷票方式”。他曾對一名州立法會議員表示,“選區劃分就像是反向選舉。這真的很棒。通常是政治家被選民所選擇。但在選區劃分中,選民被政治家所選擇。”

2018年,北卡羅來納州共和黨贏得了“反向選舉”,即便失去了州多數選民票,但仍獲得了州議會控制權。在爭奪國會眾議院席位時,共和黨只贏得州選民票的半數,卻獲得了77%的席位。一個全球選舉監督機構將北卡羅來納州的“選舉誠信度”與古巴、印度尼西亞、塞拉利昂並列。

托馬斯·霍夫勒(圖源/視頻截圖)

霍夫勒並不僅擔任了北卡羅來納州共和黨的顧問。他也供職於共和黨全國委員會。十多年來共收取了超過240萬美元的酬勞。同時,他還是美國商務部長威爾伯·羅斯(Wilbur Ross)的顧問。2018年3月,羅斯,這位特朗普豪華內閣陣容中第二富有的成員,宣佈他意圖在十年一度的人口普查中增加一個新問題(這一問題從未出現在美國任何人口普查中):“這個人是否是美利堅合眾國公民?”他給出的理由是,這樣能使1965年《選舉權法》(Voting Rights Act of 1965)執行得更好。

然而,人口普查官員反對增加這一問題。他們認為,移民聚集的社區害怕被壓迫甚至被遣送回國,因而不敢參加普查,這樣會導致不完全的統計。局內專家估計,這會影響超過800萬美國居民。

羅斯這樣做其實與選舉權沒有多大關聯,要説有,他也只是想削弱選舉權,而不是使其得到更好的實施。臨死前,霍夫勒敦促羅斯在人口普查中增加這一關於公民身份的問題,目的是為了讓各州在重新劃分選區時有更好的數據作為依託。

霍夫勒的這一請求產生於2015年他為得克薩斯進行州議員選區劃分所做的秘密報告。當時研究的是得克薩斯州的選區劃分是否能基於符合投票年齡的公民的數量,而不是所有居民,甚至不是所有公民的數量。

他最後得出的答案是“不能”,但這不是因為這一操作違法,而是因為“功能上無法實施”。這樣的數據根本就不存在。如果在人口普查中加入這個公民身份問題,如霍夫勒所説的,共和黨就能 “徹底脱離‘一人一票’聯邦規則的束縛”。根據他的估計,其結果將“對共和黨和非拉丁裔白人有利”。

是誰購買了這份2015年的報告?是對沖基金經理保羅·辛格(Paul Singer),他將其視為僱傭保守派律師進軍這場選區劃分大戰的先鋒。這件事也是霍夫勒死後才浮出水面,因為辛格是通過保守派喉舌《華盛頓自由燈塔報》(The Washington Free Beacon)進行的操作。這一保守派網站的洗錢行為就是為了避免辛格的操作曝光於眾。

而其餘的右翼媒體則不遺餘力地抨擊少數族裔選票造假,共和黨也是藉此使投票限制合理化——這更是萬眾矚目之下對民主制度的直接打擊。

2019年,最高法院參與了對羅斯這一提案的討論,包括大法官約翰·羅伯茨(John Roberts)以及其他四位傾向自由主義的大法官的多數意見斷言這是“一個謊言”(“編造”是最精準的措辭)。大多數觀察者都從這次否決中得到了安慰。最高法院起到了其弱勢羣體保護者的重要作用,確保2020年人口普查中不會出現關於公民身份的問題。

這一作用就是美國人珍視的反多數主義保護機制。大法官的任命不經民眾選舉,且為終身任職,不應該參與日常法律制定。但當經由民眾選舉的大多數試圖剝奪個人權利、脅迫弱勢羣體時,法院就應該介入,進行制衡。

然而,保守派現在已經控制了法院,其至關重要的反多數主義保護機制已經被顛覆,尤其是在決定在這片土地上最終施行的法律的最高法院。今天,相比起保護站在規則不利端的弱勢少數羣體,最高法院更傾向於為強勢少數羣體發聲,這些人想要改變規則,將少數派的控制權永遠內化在憲法之中。

大法官羅伯茨曾將他的保守的司法哲學比作當賽事裁判,在他的任職聽證會上,他説,“我會記住,我的任務是判斷‘好球’還是‘壞球’,而不是去‘投球’和‘擊球’。”但在他的法庭上,似乎所有的“壞球”都來自於財閥利益訴求和共和黨右翼代理人,而所有的“好球”都來自於另一羣人,他們有可信的主張,稱自己是具有廣泛代表性的公民。

第17任美國首席大法官 小約翰·格洛弗·羅伯茨(圖源/維基百科)

法院通過各種裁決削弱了工會的力量,剝奪了它們為工人伸張權利的話語權,而工人只能依靠集體談判獲得與汗水相稱的回報;削弱了消費者和工人的力量,允許企業和僱主在未來就任何法律糾紛提請親商業勢力的獨立仲裁機構,無論是涉及手機資費套餐還是工資剋扣;削弱了普通公民的力量,允許政府官員操縱選舉,利用手握資源的團體影響競選活動和政策制定,罔顧民眾意願。

當然,這裏所説的“政府官員”和“手握資源的團體”分別指的是共和黨人和保守派財閥。共和黨在最高法院任命的法官是過去25年來最保守、最擁護商業的(相反,從歷史角度看,法院的自由主義者卻並沒有顯著的左傾表現)。

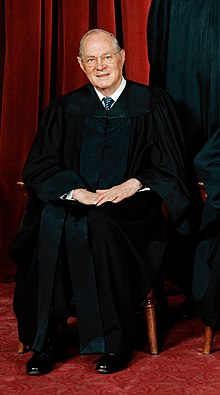

有温和派傾向的安東尼·肯尼迪(Anthony Kennedy)卸任後,他們能在更大範圍內進行操作,鞏固共和黨勢力,對能動政府發起挑戰。而在天平的另一端,則是獲得廣泛支持的政策,只是這些政策沒有獲得保守派財閥和尖鋭的共和黨盟友的支持。

安東尼·肯尼迪(圖源/維基百科)

例如,2019年的選區劃分一案以5比4的投票結果結案,由首席大法官羅伯茨寫下判決書。這本質上等於宣佈:只要法院掌控權在保守派手上,就絕不介入此事,無論選區劃分的行為多麼不公正。

羅伯茨並未婉轉地表示選區劃分對公平性的冒犯:“黨派在劃分選區上存在嚴重分歧,產生了似乎不公正的結果,這很正常。但事實是,選區劃分‘與民主原則不兼容’並不意味着聯邦法院能給出解決方案。”那麼該去哪裏尋找解決方案?羅伯茨建議民主的支持者可以去州政府層面尋求幫助,但這些原則在州層面早已經被掏空了。

最重要的是,羅伯茨忽略了一個事實:他和他的保守派同僚其實已經無形中加入了對黨派選區劃分的宣傳當中。聯邦要求曾有剝奪選舉權歷史的州進行選區劃分時需要獲得聯邦司法部的“預批准”(除阿拉斯加以外,所有這些州都在南方),而在2013年的“謝爾比郡訴霍爾德”(Shelby County v.Holder)一案中,保守派法官以5比4的票數通過判決,使該要求失效。在羅伯茨寫下的多數意見書中,他還斥責國會沒能充分意識到“因為《選舉權法》的存在,我們國家前進了一大步”。

第二天,北卡羅來納州共和黨人就展示了他們這一大步到底是邁向何方。他們宣佈計劃通過一個綜合性選舉預算方案,並請求獲得各族裔使用選舉條款的相關政府數據。他們基於這些數據進行了一系列的限制性調整,而且所有調整都削弱了黑人選民的權利。一個聯邦上訴法院這樣總結道:“他們這樣制定出的法律對非洲裔美國人的傷害如手術般精準。”

羅伯茨和他的保守派同僚選擇了遠離這場鬥爭。但選票操縱得以實現,他們在其中起着根本性的作用,這種作用在競選經費方面表現最為突出。到了今天,“聯合公民”(Citizens United)案已經成為資本滲透美國政治的代名詞,而這些資本越來越多來自最富有的捐贈者。但事實上,真正的問題深藏在狹隘的判決之下。

科技和組織的發展豐富了影響力的支配手段,再加上貧富差距大幅擴大,大資本普遍變得更具影響力了。唯一能夠獨立處理黨派性極強的議題的最高法院,不僅默許接受了這些破壞民主的做法,還積極助長這類行為,完全沒有認識到這些行為會造成腐敗常態化,更不用説它將導致的權力失衡。

這樣的失衡比大多數人認識到的更為嚴重。例如,大企業可以無限度地部署“資源”以左右選舉,“聯合公民”案讓僱主將員工變為政治走卒。從前,大企業的政治行動委員會(PAC)只能一年兩次通過書面方式聯繫其僱員,這次裁決之後,它們可以以包括面對面會議在內的任何形式無數次向其僱員發出政治呼籲,還可以要求其僱員利用工作時間支持候選人及政黨。在大多數州,他們甚至可以處罰或解僱不服從的僱員。根據一項近期研究,16%的僱員稱他們曾目睹此類報復行為發生。

在這些行動中,處於中心地位的是美國工商業政治行動委員會(BIPAC)的“繁榮項目”(Prosperity Project)。2014年,超過7000家企業和行業協會參與了這一項目,通過BIPAC的專門軟件向其僱員發送了驚人的2.38億條信息。2015年對所有商業經理(不僅是參與了BIPAC項目的那些)的一項調查顯示,幾乎一半的商業經理承認曾以某種方式鼓動其僱員,他們認為這種方式與遊説政府的效果不相上下。

在2016年大選預備階段,一項針對僱員的調查顯示,30%—40%的僱員表示曾受到來自僱主的政治公關。這些信息中,絕大多數是支持保守派和共和黨候選人的。這項調查表明,最高法院的裁決出台後,大企業正在變身“政治機器”,而它們的僱員則成了“基層僱傭兵”。

法院的介入在各州也產生了顯著影響。“聯合公民”案解除了近一半的州對競選資金的法律限制,這就像是一場自然實驗,在一夜之間違背立法機構的意願改變了政策。結果呢?各州的政治外支出大增,尤其是受到這一變動影響的州;而這些支出中流向共和黨的數額激增;共和黨的勝選率也有了顯著增長(但選民意見卻沒有相應的變化);獲選的共和黨人進一步右傾,尤其是在政策被顛覆的州。

所有這些趨勢都讓共和黨得以進一步鞏固他們的權力,通過投票限制政策,重新劃分選區,抵制聯邦法律。在一項關於州立法議員的新調查中,有了重要發現:共和黨議員認為其選民保守程度比實際的要高。他們所服務的商業遊説羣體和尖鋭的共和黨盟友確實是極端保守派,但他們並不能代表普通選民。

保守派大法官幫助鞏固了少數派的權力,而掌權少數派又反過來任命保守派大法官,形成了一個閉環。聯邦主義者協會的保守派財閥和社會保守派的互惠交易是另一個例子,這兩派的政治議程都無法獲得大眾認同,但在法庭上卻不會產生衝突。

然而,法院的多數勢力從反多數主義政治機制中所獲得的支持遠不止於此。最高法院的5位保守派大法官之中,4位是由獲得少數選民票的總統提名的。並且最近獲得任命的兩位是由代表全國人口少數的州的聯邦參議員確認的。

例如,投案支持大法官尼爾·戈薩奇的參議員就只代表全國42%的人口,大法官克拉倫斯·托馬斯(Clarence Thomas)也是如此。換言之,這5位保守派大法官反映了反多數主義在美國的蔓延。

然而,他們並沒有為了贏取多數支持而採取更温和的司法理念。相反,他們現在傾向於為財閥和右翼政治訴求辯護,即便國民態度和人口統計數據與這些訴求漸行漸遠。多數羣體覆蓋廣泛但缺乏組織性,少數羣體處於弱勢,他們都只能獨自安身。而反動財閥和右翼民粹主義者則會在很長一段時間內享受法院的支持。

《推特治國》雅各布·哈克、保羅·皮爾森著(當代世界出版社2020年10月出版)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。