趙丁琪:特朗普輸了,但“特朗普主義”沒有輸

【文/觀察者網專欄作者 趙丁琪】

四年前,作為政治素人的特朗普意外擊敗民進黨老牌政客希拉里,當選美國總統。當時的許多輿論戲仿馬克思的歷史性名著,將這一事件稱之為“唐納德·特朗普的霧月十八日”。

在《路易·波拿巴的霧月十八日》一書的開頭,馬克思引用黑格爾的話説:

“黑格爾在某個地方説過,一切偉大的世界歷史事變和人物,可以説都出現兩次。他忘記補充一點:第一次是作為悲劇出現,第二次是作為笑劇出現。”

我們可以進一步延伸馬克思的結論:一切可笑的世界歷史事變和人物,也可以説都出現兩次,第一次是作為笑劇出現,第二次是作為悲劇出現。

2016年的總統大選,被很多人視為一場美國民主的鬧劇。四年後,當這一鬧劇再次拙劣地重演時,我們已經很難再笑起來。

在中文社交網絡上,特立獨行的特朗普一直以被嘲笑和調侃的形象出現。在以二次元年輕人為主的B站上,特朗普和李幼斌飾演的李雲龍、唐國強飾演的諸葛亮等經典影視形象並列,成為up主們用得最多的幾大鬼畜素材之一。

B站上特朗普的一些鬼畜視頻……

但正是這個不按常理出牌、甚至被媒體報道有“精神問題”的特朗普,卻在經濟、政治領域向中國頻頻出招,成為幾十年來最讓中國政府頭疼的美國總統之一。

我們不得不面對馬克思在談論路易·波拿巴的時候所提出的那個問題:為什麼這樣一個“平庸而可笑的人物”,卻在世界歷史進程中扮演了一種看起來像是“英雄”的角色?

一

要理解特朗普現象,我們就必須把視野拉回到20世紀80年代。從某種意義上來説,我們依然生活在80年代的延長線上。

1988年,福山出版了他的著作《歷史的終結及最後之人》。在這本書中,福山充滿希望地預言人類意識形態演進已經到達終結點,作為人類政府最終形式的自由民主制度已經取得了最終的勝利,未來人們將不再致力於令人振奮的思想鬥爭,而是致力於解決世間的經濟和技術問題。

在這樣一種思潮的鼓舞下,西方社會普遍瀰漫着一種樂觀情緒,人們普遍相信:一種通過協商和對話而形成的普遍性共識是可以實現的,一個和平、繁榮、實現普遍人權的世界主義是可以期待的。

緊接着發生的蘇東劇變似乎證明了福山的預言。在資本主義的外部敵人消失的同時,其內部的反抗力量——左翼勢力也同時衰敗。在蘇東劇變之後,西方傳統左翼政黨也放棄了挑戰資本主義的嘗試和努力,提出了“政治世俗化”的理論訴求。“政治世俗化”意味着接受自由主義理念成為普世思想的現實,把烏托邦式的革命理想完全驅逐出政治領域。

在這種思想的指導下,以英國工黨、德國社會民主黨為代表的西方左翼政黨集體右轉,徹底接受了新自由主義的理念和邏輯。齊澤克尖鋭地批評説,英國工黨完成了保守派所無法完成的任務:自我閹割掉最後一丁點批判資本的激進維度,開始使用他們的對手(新自由主義者)的語言和政策。

朗西埃在其1990年出版的《政治的邊緣》中,把這種瀰漫着所謂“現實主義”氛圍的西方社會稱為“政治終結的時代”,也就是一個只有“治理”而沒有“政治”的時代。在這樣一個社會中,各種“哲學烏托邦”或“意識形態”都走向了終結。

雅克·朗西埃(資料圖/法媒)

在朗西埃所區分的“治理”和“政治”的基礎上,齊澤克發展出了“後政治”概念。他將“‘後政治’的自由—民主立場”界定為一種與新自由主義經濟形態相對應的全球資本主義的政治模式。

在這樣的政治和意識形態框架下,具有真正對抗性的“政治”不僅被壓抑,而且被徹底“排除”了。政治被降低為一種由專家代表的治理性技術活動,而不再是不同社會集團之間的利益爭鬥。一切社會矛盾似乎都可以通過技術性的協商、管理、調整而解決,可選擇的政治問題變成了別無選擇的技術問題,一切潛在的不滿和反抗似乎都被消解了。

在這個放棄宏大政治目標、失去真正政治熱情的“後政治”時代,自由主義的“自由—民主”意識形態成為了所謂的“普世價值”,獲得了一種壓倒性勝利,成為“後政治”時代公開標榜的意識形態。

這種“自由—民主”的意識形態霸權將一切試圖根本改變現存秩序的意圖或實踐指責為“極權主義”,將共產主義視為和法西斯主義等同的20世紀政治毒瘤。任何試圖超越資本主義秩序的努力,或者帶有左翼色彩的主張,都被指責為將走向極權主義的“古拉格羣島”而被禁止。正如撒切爾夫人所宣稱的那樣,雖然資本主義可能不是最好的制度,但是人類“別無選擇”。

在這種狀況下,圍繞着經濟和階級議題的傳統左右翼政治被拋棄了,政治鬥爭被徹底轉化為“邊緣身份要求被承認以及容忍差異的文化鬥爭”。

“後政治”時代的左翼雖然關注諸多文化和差異性的議題(如同性戀權利、生態問題、少數民族問題等),但對這些議題的關注和政治化恰恰使得真正重要的核心問題(即“無情的資本邏輯”)被不自覺地迴避了。齊澤克把這種對差異性議題的過分強烈關注,比喻為一個強迫症患者不停地積極説話——其內在目的是為了保持某種真正重要的東西不被改變。

二

與福山等自由主義者的樂觀預言相反,冷戰的終結並沒有帶來一個自由與和平的普遍主義世界。“後政治”時代並不是一個政治終結的時代,是一個以去政治化的形式掩蓋着政治對抗的時代;“後政治”時代也沒有實現意識形態的終結,而是以非意識形態的形式掩蓋着真實的、激烈的意識形態鬥爭。人類之間圍繞着階級、種族與文明的對抗和衝突不僅沒有消失,反而愈演愈烈。

在新自由主義全球化的歷史浪潮中,全球的兩極分化和階級對立越來越嚴重。少數金融資本家在這個過程中積聚了大量的財富,而大部分勞動者卻因為政府放鬆了對資本的管制以及再分配機制的弱化而陷於不利境地。

資本和商品的全球流動,在使第三世界國家出現了大量殘酷壓榨勞工的血汗工廠的同時,也使得發達資本主義國家不得不面臨“產業空心化”的問題。貧富差距的擴大、就業崗位的流失以及失業現象的蔓延,使得西方工人階級感受到了作為“全球化的失落者”的絕望,陷入了嚴重的經濟困境和焦慮感。

在2008年的金融危機發生後,西方社會深陷經濟危機與債務危機的泥潭之中無法自拔,移民、宗教、階級等社會矛盾日趨尖鋭,恐怖襲擊、難民危機等事件層出不窮。在嚴重的經濟、政治和文化困境面前,在“後政治”框架中陷入虛假鬥爭的左右翼政黨和政治精英對此無能為力。民眾迫切需要在傳統政黨之外找到表達和代表其“政治性”利益的渠道和聲音。

也就是説,被“後政治”排除的真正的政治激情,必然要以一種新的形式回返。這種回返的新的政治形式,就是右翼民粹主義。齊澤克尖鋭地指出,在“後政治”體制下,右翼民粹主義竟然成為了政治舞台上唯一抱着真正政治熱情、用反資本主義的話語對人民説話的“嚴肅的”政治力量,“儘管他們是打着民族主義/種族主義/宗教的旗號。”

換句話説,右翼民粹主義的興起是左翼政治背叛的後果。在新自由主義的災難性後果和工人階級的生存困境面前,以身份政治為主要內容的左翼政治處於失語狀態。

即使是作為自由主義者的福山,也敏鋭地意識到了這一點,他指出左翼運動的議程“從對工人階級的強調轉向了少數邊緣羣體的要求”,導致工人階級被拋棄了。在政治上被拋棄的白人工人階級隨之被右翼民粹主義所俘獲,形成了一種強調白人男性中心主義的“反向身份政治”。他們將階級議題與種族議題摻雜在一起,提出了保護勞工、反移民、反全球化的競選綱領,為工人階級提供了表達其訴求和不滿的途徑。

近些年來,不論在歐洲還是美國,右翼民粹主義運動都獲得了迅速的發展,在主流政治舞台中獲得了越來越多的支持。

在歐洲,法國的極右翼“國民陣線黨”和德國“新選擇黨”迅速崛起,獲得了越來越大的影響力。他們鼓吹極端民族主義和種族主義,認為外來移民加劇了歐洲的失業狀況和犯罪率,增加了歐洲人的不安全感。

在美國,金融危機催生了極右翼的茶黨運動,他們以“拒絕歐洲化、拒絕法國化、希臘化”為口號,主張維護傳統的基督教倫理,反對政府通過財政手段和社會福利制度補貼窮人和少數族裔,反對身份政治和多元文化主義政策。

2009年9月,茶黨運動的華盛頓遊行(資料圖/維基百科)

三

2016年的美國總統大選,就是右翼民粹主義大潮中的一個政治現象。

就像馬克思在《路易·波拿巴的霧月十八日》中描繪的“秩序黨”一樣,希拉里作為資本主義“後政治”秩序的維護者,“建立了一個不可能建立的全包容性(資本主義)聯盟”,這個政治聯盟包括了建制派政客、富豪、經濟學家、知識分子、少數族裔、女性、少數性別性向羣體……但是特朗普——這個21世紀的路易·波拿巴,一個在2016年前的美國政壇毫無建樹、看起來“平庸可笑”的不起眼的小人物,卻最終擊敗了這個聯盟。

19世紀的路易·波拿巴的勝利,依靠的是無數分散、狹隘的小農的支持。在《路易·波拿巴的霧月十八日》中,馬克思説:

“波拿巴王朝所代表的不是革命的農民,而是保守的農民……不是力求聯合城市並以自己的力量去推翻舊制度的農村居民,而是愚蠢地拘守這個舊制度並期待帝國的幽靈來拯救他們和他們的小塊土地並賜給他們以特權地位的農村居民。”

而21世紀的路易·波拿巴的勝利,則離不開白人中下層的支持。與路易·波拿巴一樣,特朗普代表的不是革命的工人,而是保守的工人;不是力圖擺脱僱傭勞動制度所決定的社會生存條件的革命的工人,而是愚蠢地拘守於舊的全球資本主義體系並期待帝國主義的幽靈來挽回他們曾經的“中產階級”特權地位的工人。

肆虐的新自由主義和全球化,剝奪了西方工人階級昔日的“中產階級”榮光;傳統左翼的蜕變,使得他們失去了昔日的政治代言人;作為其組織力量的工會,也在新自由主義的重擊下日益墮落;白左式“政治正確”話語的蔓延,使得他們在文化場域中受到了越來越多的擠壓,逐漸喪失了精神自信。

在經濟上、政治上和精神上被徹底擊垮的白人工人階級,喪失了對自身政治能力的信心。與19世紀的法國小農一樣,他們也不再能“以自己的名義來保護自己的階級利益”,他們需要一個精神上的“皇帝”,來帶領自己恢復昔日的榮光——特朗普就扮演了這樣的角色。

在2016年大選中,特朗普以排斥移民、黑人、女性和性少數羣體的面貌出現,用極具攻擊性的語言旗幟鮮明地反對白左式“政治正確”,成為了白人保守主義者們心目中的英雄。他提出了反全球化和製造業迴流的競選綱領,用“讓美國再次偉大”的口號,把“鐵鏽區”日益絕望的白人工人調動了起來,攻破了五大湖周邊傳統民主黨的“藍牆”。“鐵鏽區”白人工人的反戈一擊,成為特朗普打敗希拉里入主白宮的最關鍵因素。

諷刺的是,被“鐵鏽區”人民羣眾的小推車“抬進”白宮的特朗普,卻在其上台之後史無前例地將多位大壟斷資本家任命到內閣的關鍵職位上,形成了“史上最富內閣”。在特朗普的安排下,埃克森美孚公司CEO、温奎斯特投資集團創始人、CKE餐飲公司CEO、高頻交易巨頭Virtu Financial創始人等人相繼進入內閣,擔任了國務卿、教育部長、勞工部長、陸軍部長……

特朗普建立了一個壟斷資本與中下層羣體基於種族主義和排外傾向的政治聯盟,並依靠這個聯盟掌握了世界上最強大的資產階級國家機器——上一次出現這種政治聯盟的時代,是在20世紀30年代。

四

在特朗普執政的近四年時間裏,他就像一頭闖入瓷器店的公牛,打破了一切“政治正確”和傳統的政治共識。他直白赤裸地攻擊黑人、女性、同性戀、移民,攻擊奧巴馬的醫保改革和增税政策,打擊中國等對美國霸權地位形成威脅的新興國家,退出一系列對美國不利的國際條約和組織,赤裸裸地為大資本和美國霸權張目。

他不斷地挑動矛盾,打開了族羣撕裂和民族對立的潘多拉魔盒,釋放出了種族主義的幽靈。他以一系列尖鋭而直白的政治性的行動和言論,將資產階級意識形態的虛偽性淋漓盡致地展現出來。他以一己之力,撕碎了統治精英的虛偽畫皮,推動了整個美國政壇的極右翼轉向。在特朗普的帶動下,美國兩大黨的國會議員全面完成了從傳統的新自由主義全球化立場向反全球化的保護主義方向轉變。

不得不承認,特朗普是一個“誠實”的西方政客。他處心積慮地要兑現自己競選時的承諾,但總是事與願違。

對移民和少數族裔的排斥,並沒有改善底層白人的境遇,反而激化了族羣矛盾,釀成了席捲全國的黑人騷亂;與中國之間進行的激烈的貿易摩擦,並沒有帶來製造業的迴流,“鐵鏽區”的就業崗位不僅沒有增加,反而在不斷減少;減税等一系列刺激經濟增長政策,曾經一度造就了美國近年來最高的經濟增長率和最低的失業率,但是被突如其來的疫情打斷了。

壯志未酬的特朗普,在自己最艱難的時段,迎來了2020年的大選。

2020年的美國大選,從形式上來看是2016年大選的拙劣翻拍版,但其內容已經發生了深刻的變化。與四年前一樣,“秩序黨”們先是擊退了來自極左翼的桑德斯的挑戰,然後團結在拜登這樣一個圓潤的老牌政客周圍,試圖打敗特朗普這樣的“意外闖入者”。但是,在“後政治”共識被打破之後,一切再也回不到從前。

四年前的“秩序黨”們像中國20世紀20年代的戴季陶們一樣,舉起他們的左手要打倒左翼民粹主義者,舉起他們的右手要打倒右翼民粹主義者。但是在四年後的今天,作為建制派政客的拜登,也不得不迎合這種日益強烈的右翼民粹主義的情緒。

在競選過程中,拜登強調自己的“鐵鏽區”出身,把自己打扮成工人利益的維護者,並提出了7000億美元的“買美國貨”計劃。如果不仔細辨別,還以為拜登錯拿了特朗普的劇本,以至於特朗普要憤怒地譴責拜登“抄襲”自己的競選綱領。

這次大選再次鮮明地表現了美國社會的撕裂,在精英聚集的東西海岸大城市中,大多是支持拜登的人;但是在衰落、貧窮的小城市和廣大的鄉村,則基本都是特朗普的支持者。儘管深處逆境,但特朗普支持者的熱情不減。

在熱忱支持特朗普的人民羣眾那裏,特朗普政府所面臨的一系列困境,與其説是“特朗普主義”的後果,不如説是“特朗普主義”執行不徹底造成的;在執行“特朗普主義”的過程中所產生的問題,必須要通過更徹底地執行“特朗普主義”來解決。

與四年前一樣,美國幾乎所有的主流媒體和各種民調都一邊倒地熱捧拜登,一開始的開票結果似乎證明了選前民調的正確性。但是特朗普很快展現出了強大的逆風翻盤的能力,在幾大搖擺州都迅速反超並擴大了領先差距,一時間風頭無兩——興奮的特朗普甚至在推特上單方面宣告了自己的勝利。就在很多人以為四年前的局面重演、所有民調機構都可以滾去挖煤的時候,大量湧入的郵寄選票又使得拜登在幾個搖擺州一個一個地成功翻盤。

耗時數天、一波三折的開票過程,成功地賺足了全球人民的眼球,堪稱21世紀最精彩的政治大戲。

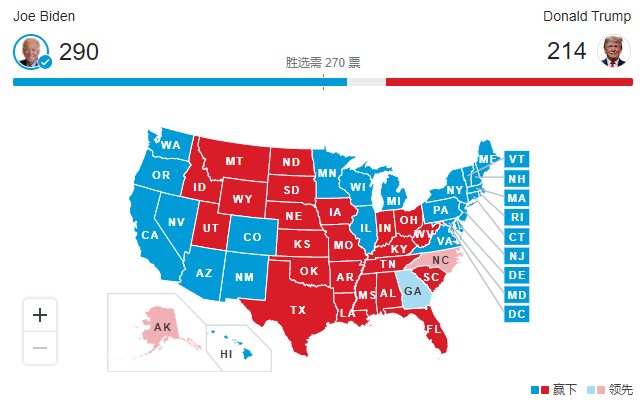

截至美東時間11月8日晚7時,美國大選開票結果(圖/谷歌)

與其説特朗普輸給了拜登,不如説他輸給了突如其來的新冠疫情。面對新冠疫情所造成的災難性後果,特朗普依然有能力讓選戰陷入膠着狀態,這恰恰證明了他強大的羣眾基礎和右翼民粹主義強悍的生命力。這也決定了選戰之後的美國政局會進入一個撲朔迷離的局面。不甘服輸的特朗普及其充滿着暴力傾向的龐大支持者羣體到底會有什麼動作,已經成為全世界人民關注的焦點。

看起來特朗普已經輸了,但支撐他上台的“特朗普主義”並不會消散。在新自由主義所造成的資本主義系統性危機面前,把階級矛盾轉化為種族矛盾和民族矛盾,幾乎是困境中的資產階級的唯一出路——整個20世紀的歷史已經充分證明了這一點。

所以我們看到,那個曾經高喊着全球化並向全世界推銷“自由-民主”意識形態的自信的美帝國主義已經不見了,取而代之的是偏狹、保守和不自信,是貿易保護主義、排外傾向和種族主義。這是一個曾經的超級帝國的落日餘暉,它越是拼命地掙扎,就會越快地往下沉淪。而這個落日帝國的一切掙扎和沉淪,都會連帶着全世界一起震動。

在歐洲1848年革命失敗後,馬克思曾經觀察到一個很有意思的“革命遺囑執行人”現象。在革命的火焰熄滅之後,那些鎮壓革命的反動派和劊子手反而會違反自己的意志不自覺地充當革命的遺囑執行人,去完成革命者所未完成的使命。這是不以人的意志為轉移的歷史必然性為自己開闢道路的結果。

在2020年的美國,我們也即將見證這個現象。即使建制派精英們聯合絞殺了特朗普,他們也不得不充當特朗普革命的遺囑執行人,執行一條“沒有特朗普的特朗普路線”。唯一有所不同的是,他們會在特朗普熬製的苦咖啡里加上一點點蜜糖,繼續用“後政治”的虛偽面紗來塗抹千瘡百孔的美國霸權和資本主義統治。

一個是真流氓,一個是偽君子,區別僅此而已。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。