梅華龍:“從恩人到死敵”與“反以不反猶”——以色列與伊朗關係溯源

【文/觀察者網專欄作者 梅華龍】

疫情之下的2020年如白駒過隙,似乎比以往的任何一年過得都要快。對於伊朗而言,敵對勢力於年初和年尾針對本國重要人物的兩場暗殺以一種悲壯而窩囊的方式將本就跌宕起伏的2020年串聯在了一起。

1月初,美國悍然暗殺伊朗重要將領蘇萊曼尼。而就在幾天前,伊朗首席核科學家法赫裏扎德居然在伊朗本土遭遇伏擊身亡(注:就在12月1日上午,外媒報道稱又有伊朗將領在伊拉克和敍利亞邊境遇襲身亡)。

與蘇萊曼尼遇刺事件一樣,核專家的死再次將美伊關係、美伊兩國內部不同派別間的政治鬥爭推向了前台。在這一背景下,更受關注的自然還有因伊朗核計劃以及伊朗在敍利亞戰爭中的角色愈發與伊朗敵對的以色列當局。

一、伊朗與以色列 vs. 波斯與猶太

在筆者闡述以色列與伊朗敵對關係的來龍去脈時,筆者曾強調,伊朗與西方、美國以及作為西方勢力在中東延伸的以色列之間的矛盾,與其説是民族和宗教的矛盾,倒不如説是西亞傳統政治力量反殖民運動的延續,因而有着國際化的階級矛盾背景。因此,伊朗與以色列之間的敵對,並不能被簡單看作“波斯”與“猶太”之間的矛盾,遑論伊斯蘭教與猶太教之間的分歧。

對於關心國際事務和現當代歷史的人來説,這似乎是顯而易見的。然而,在網絡輿論中,種種以“猶太”“波斯”“伊斯蘭”“猶太教”為出發點,充斥着“文明衝突”觀點的解讀仍然為人津津樂道。

此外,似乎某些衝突的參與者本身也樂於將政權和族羣、文化融合起來。伊朗核專家遇襲後,加強安保措施的不僅有以色列駐外使領館,而且也有“全世界各地的猶太社區”。似乎他們預設了某些人對以色列的仇恨會自然而然地轉化為對“猶太民族”的惡意。

不過,我們需要注意的是,不論是“猶太”“波斯”,還是“伊斯蘭”“猶太教”,所有這些標籤在不同時期、不同語境下都曾代表着不同的羣體,而當今靠這些標籤構建自身合法性的羣體,也早已與昔日頂着同一名稱的人們有着完全不同的政治和文化立場。

因此,我們不妨簡單回顧一下在秉持錫安主義的以色列國與伊朗伊斯蘭共和國尚未存在時,波斯和猶太兩個族羣和文化曾經怎樣互動。同時,我們也可審視歷史上波斯與猶太的關係以何種方式遺存在今日兩國政權對彼此文化形象的解讀和利用之中。

二、作為“猶太解放者”的波斯阿黑美尼德帝國

今天的伊朗在以色列官方和大眾眼中被看作以色列乃至猶太人的敵人,因而也遭到了很多以色列民眾的仇視。據《國土報》報道,近七成以色列國民反對伊朗核協議。而在2018年的一次調查中,60%的受訪者支持內塔尼亞胡對核協議的攻擊立場。然而,在傳統猶太文化當中,伊朗前身波斯帝國的形象其實是正面、積極的。

從公元前七世紀後期開始,古代西亞的政治中心逐漸由兩河流域東移至伊朗地區。米底和波斯相繼崛起,逐步取代了亞述和巴比倫成為西亞地區的霸主。關於米底人(很可能也是一支操伊朗語族語言的族羣)的統治,我們知之甚少。但波斯帝王居魯士大帝征服伊朗、中亞、兩河流域、安納托利亞乃至部分希臘世界的事蹟因希臘和希伯來傳統歷史敍述而盡人皆知。

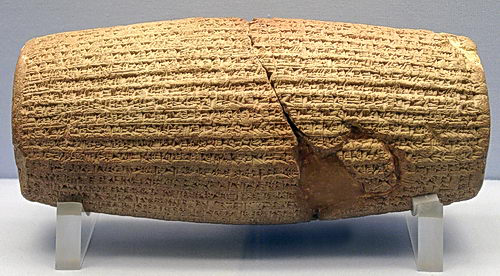

公元前539年,按照《居魯士圓柱銘文》(The Cyrus Cylinder)的自我宣傳,波斯大軍幾乎是以“和平解放”的方式佔領了兩河流域的文明中心巴比倫,一路上秋毫無犯。他隨後還免除了巴比倫市民的税賦、徭役,並取得了巴比倫神馬爾杜克(Marduk)的認可。

居魯士圓柱銘文(資料圖)

這一切和猶太人有什麼關係呢?根據希伯來文獻的記載,新巴比倫帝國佔領猶大王國都城耶路撒冷後,不但毀掉了聖殿,而且還將猶大居民中的一部分擄到了巴比倫(見《列王紀下》25:21),史稱“巴比倫之囚”。近年來,隨着對楔形文字資料的深入研究,巴比倫之囚似乎有了比較明確的歷史證據。

有些來自巴比倫的楔形文字泥板(主要為經濟文獻)曾提到一座“猶大城”(āl Yahūdu),而泥板上的名字也多有希伯來人名特徵(如包含神名“耶和華”成分)。此外,泥板和其他文獻還提到巴比倫地區生活着其他來自敍利亞—巴勒斯坦地區的居民,而他們可能也是被新巴比倫帝國強制遷移來的被征服國家居民。

隨着波斯帝國對巴比倫的“解放”,帝國境內的其他族羣似乎也迎來了迴歸故土、恢復傳統的希望。《以斯拉記》和《尼希米書》就聲稱波斯國王准許被擄的猶太人及其後代迴歸故土,重建家園。

當然,上述楔形文字出土文獻很多其實來自波斯阿黑美尼德王朝統治時期,這恰恰説明即便真有部分猶太人迴歸耶路撒冷,已經在巴比倫生根發芽的猶大王國遺民選擇留下的也大有人在。更何況,近年來在耶路撒冷和古猶大王國的考古發掘也表明,新巴比倫帝國時期的耶路撒冷並非一座空城。很可能“巴比倫之囚”只牽涉了部分猶大居民,而七十年後迴歸耶路撒冷的也只是被擄居民的一小部分上層精英。

無論歷史事實如何,對於最終在波斯帝國治下的猶大行省重新建立族內權威的新猶大(而此時猶大王國的子民開始具有一定的族羣特徵,或可被稱為猶太人)社會精英,還是選擇了將“波斯帝國解放猶太人民”這一歷史敍述神聖化、正典化。這很好理解:這些少數精英之所以能獲得權力,主要歸功於波斯帝國這個強大的外部力量。作為外來者,他們就更需要借帝國朝廷的旨意將當時耶路撒冷本土猶太或非猶太居民排擠到次要的位置。

迴歸者比當地居民更有資格對這片狹小但複雜的土地宣誓主權,這在地區歷史的敍述中不止一次上演。而這一次,外來的猶太精英為了神化帝國賦予他們的特權,選擇將波斯帝王與古代猶大王國的主神耶和華聯繫在一起。換言之,猶太族羣的解放和這些人自身政治資本的積累,不僅是帝國政策,也是神的旨意。

《以斯拉記》開宗明義地借居魯士的口説:“耶和華,天上的神,已將天下萬國賜給我,又囑咐我在猶大的耶路撒冷為他建造殿宇。”(《以斯拉記1:2》)這裏對居魯士統轄萬國、受神囑託建造聖殿的描述,像極了《列王紀上》第五章中的以色列傳奇國王所羅門。

更有意思的是,一位在波斯時期借先知以賽亞之口布道的作者(所謂“第二以賽亞”)曾將波斯居魯士大帝比作古代猶大王國傳説中的大衞王——“耶和華的受膏者”。而所謂“受膏者”一詞,希伯來語為משיח,即“彌賽亞”;翻譯成希臘語就是christos,即“基督”一詞。為了把波斯帝國的世界霸權與猶大神明的超自然力結合起來,希伯來聖經的作者竟然將一位波斯帝王描述為“彌賽亞”,足見波斯帝國在早期猶太文化精英中的分量。

居魯士大帝/資料圖

這些史實——或不如説,對歷史的敍説——和現實有什麼關係呢?首先,今天以色列諸多主要城市中都有一條“居魯士路”或“居魯士大街”。曾經對古代猶太精英施恩的居魯士大帝,作為“外籍民族英雄”,與所羅門王、大衞王、便-西拉、赫策爾等古今猶太人物一起出現在了以色列老百姓日常所見的路牌之上。

其次,在2017年底特朗普宣佈美國承認耶路撒冷且考慮廢除伊朗核協議之後,以色列總統內塔尼亞胡對其盟友獻上了溢美之辭,將其與聖經歷史傳説中及錫安主義運動歷史上的幾位外族大恩人相提並論。他們分別是:居魯士大帝、貝爾福及美國前總統杜魯門。瞭解了關於居魯士和波斯阿黑美尼德王朝的來龍去脈,我們對特朗普的“當代居魯士”頭銜也就完全理解了。

2018年5月,美國駐以使館正式遷往耶路撒冷。眾多以色列人及其支持者上街遊行慶祝,路邊大巴上寫着“特朗普,讓以色列再次偉大”(資料圖)

諷刺的是,波斯大帝居魯士此處被提及的原因之一是特朗普承諾廢除伊朗核協議。被比作古代恩人的,恰恰是其現代“傳人”的死敵。

三、安息帝國、薩珊帝國及伊斯蘭時代:猶太人在伊朗世界的發展壯大

阿黑美尼德帝國亡於馬其頓亞歷山大大帝東征,之後亞歐大陸中西部進入了希臘化時代。不過,隨着安息帝國的迅速崛起,中亞和兩河流域地區又在公元前三世紀後期逐步回到了以伊朗為政治大本營的王朝統治範圍。兩河流域的猶太人也在這一時期再次成為波斯帝國繼承人的臣民。當然,整體上有關安息帝國猶太人的史料很少。

古代亞述地區的阿迪亞貝內(Adiabene)王室曾改宗猶太教,成為了早期猶太教歷史上的一個“高光時刻”。此外,還有人認為安息帝國的分封體制促成了猶太海外社團首領(exilarch)職位的建立和穩固——但這方面並沒有什麼直接證據。

猶太人和波斯關係在接下來的波斯薩珊帝國時期變得更加緊密,而相關史料也更豐富了。在這一時期,巴比倫取代了巴勒斯坦成為了全世界猶太人的文化中心。而這一時期編纂完成的《巴比倫塔木德》在猶太傳統中的地位和權威性是高於《耶路撒冷塔木德》的。

由於外界史料和考古資料較少,《巴比倫塔木德》往往是我們瞭解薩珊帝國時期波斯帝國統治下猶太社羣的唯一窗口。僅根據《塔木德》和其他拉比文獻的記述,這一時期猶太文化和宗教精英與薩珊統治者之間保持了較為友好的關係。

波斯會被拿來與罪惡的“羅馬”對比,而後者則是拆毀第二聖殿、驅逐猶太人的罪魁禍首。猶太拉比表示,“國法即法律”。換言之,在波斯帝國治下的巴比倫猶太人在維持自己宗教傳統的同時也忠於薩珊帝國。當然,當薩珊王朝致力於鞏固波斯國教瑣羅亞斯德教地位時,瑣羅亞斯德教教士與猶太人之間也難免發生一些摩擦。特別是圍繞着猶太教禮儀中火的使用和猶太人土葬等問題上,猶太人的宗教習俗確實也受到了一些限制。

但整體上,巴比倫作為猶太文化中心的興盛本身就説明在波斯薩珊帝國統治下的猶太人享受着較高的文化自由。在自治權方面,上文提到的猶太海外社團首領機制在薩珊時期已經形成。

公元七世紀,阿拉伯人再次將中亞、西亞和北非統一到一個政權之下。曾經屬於伊朗世界的伊拉克、伊朗及中亞地區喪失了獨立,成為了阿拉伯帝國的一部分。眾所周知,這一時期的猶太人和基督徒一樣屬於伊斯蘭教社會中的“有經者”或“被保護者”,因此其宗教和文化生活能夠基本上不受影響地延續下來。

當然,在阿拉伯征服的早期,阿拉伯統治者也曾試圖固化阿拉伯人/穆斯林與被征服者之間的差異。猶太人和基督徒甚至只被允許沿用希伯來語和亞蘭語(Aramaic),並不被鼓勵學習征服者的語言。在宗教和日常生活領域,猶太人也面臨着各種各樣的限制。但是,在古代世界,一個被帝國征服的羣體往往需要在各方面適應新的統治者。

實際上,在阿拉伯征服幾個世紀後,巴比倫地區、波斯地區猶太社團遍地開花。巴比倫在阿拉伯征服的最初幾個世紀裏也維持了猶太世界中心的地位。巴比倫經學院中的校長(Geonim)也被視為猶太宗教法律和生活規範方面的權威。

伊斯蘭化之後的波斯在阿拔斯帝國的框架下也湧現了若干本土王朝。後來,經過了蒙古人和突厥人的入侵和統治之後,波斯薩菲(Safavid)王朝崛起,後來成為與奧斯曼帝國分庭抗禮的政治強權。伊朗地區古老的猶太社區留存了下來,似乎和往昔一樣平靜地生活着。當然,作為帝國中的少數羣體,伊朗的猶太社區也時常遭遇這樣或那樣的限制。

17世紀中期,伊斯法罕的猶太人和亞美尼亞人曾有部分被強制改宗。19世紀末期,亞茲德(Yazd)的猶太社團也曾被要求佩戴猶太標記。這些爭端的背後卻不一定是雙方宗教上的差異。西方傳教士進入伊朗後對伊朗猶太人產生了濃厚的興趣,而這可能曾引起其穆斯林鄰居的忌憚。

總之,不論是在瑣羅亞斯德教是官方宗教的安息和薩珊帝國時期還是在伊斯蘭時期,猶太人在波斯的經歷算不上一帆風順,但整體上還是平穩的。至少有一點可以確認:即在伊朗沒有發生過如同1492年西班牙大驅逐或二戰納粹殺害猶太人這樣的成體系、成規模的壓迫或排擠事件。後者似乎更常見於西方基督教世界。

內賈德會見以色列正統猶太教徒/資料圖

四、“反錫安主義而不反猶?”——伊斯蘭革命後的伊朗猶太社團

通過上述對歷史的簡單總結我們看出,猶太人在歷史上與伊朗和伊斯蘭這兩個羣體之間的關係整體上還是正面、積極的。那麼,在1979年伊朗伊斯蘭革命之後,伊朗猶太社團的命運如何呢?

伊斯蘭革命源於伊朗內部的許多經濟和社會問題,而其中一些問題被歸咎於巴列維王朝的西方附庸地位。在石油問題上,伊朗王室聽命於西方,而這引發了伊朗社會某些人羣的不滿。在革命後,反西方也成為了新政權穩固軍心、增強社會凝聚力的一個手段。

新政權反西方干預,就自然少不了對以色列這個西方利益在中東的橋頭堡產生厭惡和敵視。在革命伊始,很多猶太人移居到西方,甚至有私通以色列的猶太商人被處決。不過,在宗教領袖霍梅尼會見猶太人代表後,認可了猶太人在伊朗的地位。他表示,猶太人是伊朗人,應該把猶太人與那些“瀆神的錫安主義者”區分開。這個表態在一定程度上確立了伊朗對以色列和猶太人、猶太文化進行區分的官方立場。

伊朗前總統艾哈邁迪內賈德曾被西方媒體特別是以色列媒體描述為與希特勒不相上下的反猶狂人。2008年,他在聯合國的一場演講被批評為“反猶”。而就在第二天,他會見了一羣猶太人,即“城市守護者”(Neturei Qarta)社團的代表。這些“城市守護者”可並不是什麼市政志願者團體。

其實他們是一羣正統猶太教徒,篤信宗教,遵循律法,並認為自己而非“錫安主義當局”才是猶太文化真正的繼承人。他們反對以色列國,因認為只有在彌賽亞到來之後,神才會重建猶太人的政權。人先於神妄自行動則無異於褻瀆神明。

因此,他們和很多正統猶太人一樣,拒服兵役。而他們還明確表示自己支持巴勒斯坦人民的解放事業。內賈德的這一政治表態進一步顯示了伊朗官方對猶太及以色列國/錫安主義的不同態度:即伊朗表示自己尊重猶太人、尊重猶太文化,但反對被他們視為西方殖民勢力的“錫安主義者”。內賈德在會晤中稱:“錫安主義已經大為削弱,希望他們很快被摧毀。在那之後,猶太人、穆斯林和基督徒將會和平共處。”

我們固然可以認為內賈德會晤反錫安主義的猶太人只是一種自我辯解或政治表態,但不可否認的是,伊朗境內至今生活着近萬猶太人。伊斯蘭革命初期,他們的猶太會堂曾被罰沒,但經過訴訟後,伊朗新政權將會堂歸還給了猶太人。

如今,德黑蘭的約瑟夫-阿巴德(Yusef Abad)會堂金碧輝煌,伊朗猶太人在此進行宗教活動。此外,伊朗議會一直為猶太人保留着一個席位。當現任猶太議員摩爾薩德格(Siamak Morsadegh)醫生的前妻移民西方時,他因為更喜歡伊朗這種傳統的社會氛圍而選擇了留下。

德黑蘭Yusef Asad猶太會堂(資料圖)

這位伊朗猶太議員卻遠不是某些人眼裏的政治花瓶。在法國接受以色列媒體採訪時,摩爾薩德格不僅表示猶太人在伊朗要比在法國安全得多,而且還對地區局勢做出了頗為深入的分析。

他指出,極端主義者是彼此需要的:“穆斯林極端主義者需要內塔尼亞胡,內塔尼亞胡也需要他們。”是的,在這位猶太人眼裏,以色列總理內塔尼亞胡就是極端右翼的代表。他也因此批評了伊朗總統內賈德關於納粹屠殺猶太人的評論,表示這種言論很可能幫助以色列的右翼極端分子。

對於中東亂局的根源,伊朗猶太議員這麼認為:“……很明顯,直到中東所有民族的權利都被以色列政府尊重的時候,才會有和平。”他堅稱伊朗無意與以色列開戰,因為任何人在中東挑起戰爭無異於自殺。他承認曾經擔心內塔尼亞胡會瘋狂到挑起對伊朗的戰爭,但鑑於核協議的存在,他認為地區和平可期。

以色列總理內塔尼亞胡曾在聯大一般性辯論中指稱伊朗藏有秘密“核材料倉庫” 圖自聯合國網站

時過境遷,伊朗核協議已經被內塔尼亞胡口中的“新居魯士大帝”撕毀。從敍利亞戰場到所謂“摩薩德刺殺”,以伊雙方的關係緊張,戰爭陰雲再度籠罩中東大地。以現在的局勢來看,摩爾薩德格議員的估計未免有些太過樂觀了。

雖然中東人民不需要更多的戰爭,但外來者和外部勢力未必這樣看。他與千千萬萬猶太人、穆斯林和基督徒一樣,是中東這片古老土地的原著居民,但隨着西方勢力的湧入和駐紮,中東人民的命運早已不在他們自己手中。

參考文獻:

D.Goodblatt, “The Jews in Babylonia, 66-c. 235 CE,” in The Cambridge History of Judaism vol IV, The Late Roman-Rabbinic Period. Edited by S. Katz, Cambridge University Press, 2008, pp. 82-92.

I.Gafni, The Political, Social, and Economic History of Babylonian Jewry, 224–638 C E,” n The Cambridge History of Judaism vol IV, The Late Roman-Rabbinic Period. Edited by S. Katz, Cambridge University Press, 2008, pp. 792-820.

M.GIl, Jews in the Islamic Countries in the Middle Ages, Leiden: Brill, 2004, pp. 49-532.

“Ahmadinejad meets ultra-religious Jews,” https://jp.reuters.com/article/instant-article/idUKTRE48N8NS20080925

“Iran’s sole Jewish MP: Iran is safer for Jews than France,”

https://www.jpost.com/Diaspora/Irans-sole-Jewish-MP-Iran-is-safer-for-Jews-than-France-471225

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。