張仲麟:接連猝死,飛行員健康如何保障?

【文/ 觀察者網專欄作者 張仲麟】

2020年對每一個人都是特別的一年,中國民航也經歷了疫情打擊、支援湖北、防疫物資運輸以及防控外來輸入病例等一系列事件。

對每一個民航人來説,2020年都是艱難的一年,而在今年即將結束之際,2020年又給中國民航帶來了“意外”。根據南航通報,12月25日,飛行員賀中平在飛行部準備飛行時突發心梗猝死,享年58歲。

賀中平機長為全國人民所知,是因為在2014年11月10日的飛行中遇到發動機故障停車時臨危不懼,冷靜處置。

在險情處置中,他通過機內廣播向旅客冷靜播報:“本人經過嚴格的訓練,有能力控制好狀況,有能力將大家安全送到陸地上。”這一番底氣十足的話平穩了旅客的情緒,隨後賀中平機長用嫺熟的技術將飛機平安降落在廣州機場。當年,賀中平機長也被譽為“中國最美機長”。令人想不到的是,時隔六年這位英雄機長就突發心梗與世長辭。

賀中平機長在遭到單發故障後成功處置、平安降落,神態輕鬆地與機上小朋友交談。這張照片成了賀中平機長的經典形象

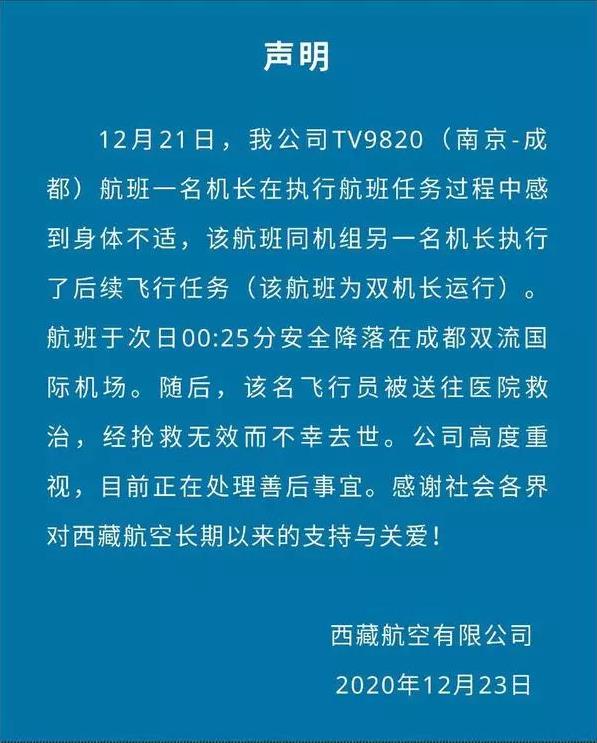

除了賀中平機長,近期還發生了一起飛行員猝死事件。12月20日西藏航空TV9820航班上,飛行中機長身體不適由另一名機長接手飛行,在降落後於送醫路上急劇惡化,在醫院裏搶救無效不幸去世。據瞭解,西藏航空去世的飛行員年齡為38歲,技術嫺熟經驗豐富,還是飛行教員,正處於飛行員的黃金年齡。

2015年9月,深航一名51歲教員機長在成都駐外酒店房間猝死,僅剩9年就能夠放下操縱桿,與老伴兒孫享受天倫之樂。2017年,不到2個月的間隔,一位33歲的年輕機長,一位42歲的外籍機長,一位53歲的空軍轉業機長,一位年僅26歲剛剛結婚不久的航空安全員,都在年富力強的黃金飛行年齡,還沒來得及和藍天説再見,突然和這個世界永別……

培養一名飛行員需要好幾年的時間,花費大量的金錢。而對他們的家庭來説,是父親、是丈夫、是兒子,也是家庭的頂樑柱,突然的離世無異於天崩地裂。多起猝死的原因多為急性心肌梗死,而在心梗猝死之前也多有跡象表現出來,如覺得胸悶、呼吸不暢、噁心嘔吐等。越接近心梗發作,這些跡象也越來越明顯。

以今年12月兩起飛行員猝死事件為例,西藏航空飛行員在飛行中就感覺到身體不適並由他人接手飛行;賀中平機長是感到胸悶想出去喘口氣,還沒到門口人就不行了。若能及時發現症狀並第一時間送醫,或許這兩起不幸的猝死事件可以得到避免。

然而發現症狀後送醫已經是最後的手段了,最關鍵的還是避免這些情況的發生,而過勞是誘發心梗的主要原因之一。

在旁人看來飛行員的工作是非常體面的,飛行員的身體素質也是頂尖的。但飛行員光鮮的背後是長期的作息不規律,以及高強度工作和隨之而來的身體長期處於亞健康狀態。

對於飛行員來説,踏上飛行這條道路後基本就和“規律生活”這四個字無緣了。以國內航班為例,如果要飛早上七點多的航班,那麼需要凌晨五點半左右就到公司進行簽到並進行飛行前的準備,這通常意味着飛行員需要凌晨四點就起牀。

按照民航局的規定,飛行員一天內的飛行小時數不得超過8小時,對常見的兩小時左右的航班來説,飛行員一般會被安排飛三到四段航班。飛行時間2小時落地後航班過站(上下客、貨物裝卸、加油等)需要1小時,如果一切順利的話,飛好四段航班已經12小時過去了,而如果中間遇到航班延誤的話那時間就更長了。這樣一天四段航班飛下來之後,大家可以自己算一下飛行員得什麼時候才能上牀安睡,而且還是在一切正常的情況下。

要是飛短程航班的話,由於飛行時間短(一小時左右)會安排更多的班次。但飛短程航班對飛行員的負荷就更大了。

在飛機的起飛降落階段,都需要飛行員注意力高度集中,通常是起飛後15分鐘與降落前30分鐘,而中間的巡航階段對飛行員較為輕鬆。如果是飛2小時的航班,那飛行員中間有一個多小時可以處於較為放鬆的狀態,只要監控飛機狀態就行。對於飛行時間只有一個小時左右的短程航班,那就是起飛完成後沒多久就要降落了,中間沒什麼放鬆的時間。

此類短程航班多在小機場之間(尤其西南地區),機場的自動化輔助設備不足、環境複雜,比起在大型機場降落要花費更多的精力,而這樣的短程航班一名飛行員一天得飛個五六段,帶來的壓力更是成倍增加。因此,飛短程航班被飛行員私下稱呼為“爛班”。

要是整天在這樣的機場起降……我……我覺得我活不過四十

如果遇到航班延誤,那什麼時候能休息就更是天知道了。在筆者多年的一線航班保障工作經歷中,時不時能遇到因為各種原因所導致的航班大規模延誤。如果遇到大規模延誤的話,計劃晚上九點起飛的航班延誤到凌晨兩三點才起飛屬於家常便飯。

要是短時間延誤,機組得在駕駛艙內待命時不時詢問塔台關注航班動態,不可能報紙蓋臉上不管不問呼呼大睡。而長時間延誤拉去賓館休息就能休息好?想多了。暫且不説去賓館路途上的時間,很可能到了賓館洗了澡剛閉上眼要入睡了,就有時間(如天氣好轉、故障修好了)可以飛了,然後得再回到機場準備飛行。假若在賓館裏呆了兩小時以上,那不論休息質量如何,都認為飛行員“已經得到充分休息”,可以繼續執行飛行任務了。

飛國內航班那麼苦,飛國際航班肯定輕鬆了吧?你看飛北美要十幾個小時,中間可以睡大覺了吧!這個……事情自然沒那麼簡單,在飛長時間越洋航線時,不是説在自動駕駛階段就可以安心睡大覺去了,飛行員還是要在駕駛艙裏對飛機進行監控,而且得有兩人在。雖然此類長航線一般都是三人機組甚至四人機組,但也需要每四五個小時就進行一下輪換,以避免長時間盯着儀表所帶來的疲勞。

執行越洋航線的大型寬體機並不是每一架都有機組休息室,通常都是留一排空座位以供機組休息。坐在椅子上睡覺的休息質量如何,我想大家心裏都有數。就算有機組專用休息室的飛機,其休息室也非常狹小,通常在飛機夾層內,只能説解決了機組休息牀位的“有無問題”。

空客A330機組休息艙,圖為飛友論壇“落地的楓葉”拍攝

而國際長途航班飛行對身體損害最大的還是到了目的地後的“倒時差”。歐美航線與國內通常有着8-14小時的時差,在國外如果倒時差成國外的作息時間,那在沒把時差倒過來時就會頗為難受,白天犯困晚上睡不着。好不容易倒成國外作息後,又要馬上飛回國內,還得再倒一回時差受一遭罪。

那麼不倒時差呢?如果按照國內的作息時間那麼在國外就處於“晝伏夜出”狀態,也即硬頂着不倒成國外作息時間。不論哪種方式,都會由於“日夜顛倒”或者生物鐘頻繁切換而帶來作息紊亂等問題。

多年前筆者在同學聚會上遇到已經成為國際航班乘務長的老同學,由於長期國際航班的飛行使得她經常需要安眠藥才能睡着。久而久之,生物鐘的紊亂對身體帶來的損害是不容忽視的。除了時差帶來的生物鐘紊亂之外,長時間的高空飛行所帶來的高空輻射對身體的影響也很大,尤其是北極航線,因為北極上空的臭氧層較稀薄,輻射更為強烈。也因此飛行員較同齡人更易早衰,髮際線也更為靠後。

由於中國飛行員數量無法滿足中國航空市場的龐大需求,使得飛行員的平均飛行小時數比國外同行要高不少。國外飛行員通常每月飛行五六十小時,一年平均飛行五六百小時,而中國飛行員則每月平均飛行七八十小時,一年能飛滿一千小時(年飛行1000小時為CCAR-121部《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規則》R4版所規定的上限,目前最新實行的CCAR121 R5版則下降為900小時)。比國外同行更多的飛行時間無疑也帶來了更大的身體負擔。

以筆者熟悉的某航司資深飛行員為例,每週有至少三天在飛航班,一個月約有十五六天飛航班,幾乎就是飛一天休息一天,一年實打實的飛到規定的飛行小時數上限。他坦言,自己和其他飛行員大多處於亞健康狀態,除了幾個愛運動愛去健身房的,其他多多少少身體有些問題。雖然每年都組織體檢,但飛行前所進行的身體檢查也只是簡單的酒精含量測量與血壓測量,以判斷是否適合飛行,並沒有更多的身體健康狀況項目。

長期不合理的飛行排班(如大量短班航班)對飛行員的身體健康所帶來的損傷是無法估量的。以西藏航空猝死的飛行員為例,三人機組當天排了四班航班,飛行時間貼近局方所規定的三人機組飛行小時數上限。而西藏航空又多在高原地區飛行,飛行員所承受的輻射量高於一般飛行員,拉薩機場處於高原,還面臨高原反應的威脅,使得飛行員可能存在更為嚴峻的職業健康問題。

賀中平機長則更令人遺憾,根據媒體報道,他在猝死的前一天剛剛接受了體檢(體檢報告通常需要一段時間才能出),而且還有一年他就可以光榮退休了。猝死無疑令人非常遺憾,如果早些體檢是否能發現隱藏的心血管疾病?是否會及時就醫從而避免悲劇的發生?然而這個世界並沒有“如果”,兩名優秀飛行員也永久地離開了這個世界。

長期的作息不規律、巨大的工作壓力不僅僅是飛行員專屬的,對民航系統每一個環節的人來説都有同樣的問題存在,也在各個崗位上發生由於過度疲勞所導致的重大事故隱患或者猝死事件。

比較極端的情況就有2014年7月8日,武漢機場塔台的管制員在執勤期間在崗位上睡着了,使得空中的飛機呼叫不到塔台而復飛造成嚴重事故症候。

筆者在多年的一線工作中也經常面臨長時間的高負荷工作,以夜班為例,從晚上七點到第二天早上9點,共計14小時的夜班中每時每刻都有航班要保障。縱使同事之間相互調整輪流休息,也最多在航班間隙在摺疊牀上睡上四五個小時,如果有緊急情況或者遇到大規模延誤,那就是一夜無眠。而這樣的工作時間在民航業內可以説是一種常態。

飛行員的過勞猝死會引起社會的廣泛關注,而聚光燈之外的其他崗位發生猝死也只有同行會關注並“物傷其類”。

2019年11月,中國民航局全面推行了CCAR121 R5版,將飛行員的年總飛行小時數從1000小時下調為900小時,體現了對飛行員們的關懷。在此之際,希望民航局在關注飛行員職業健康的同時,對其他崗位的民航人職業健康與工作強度也予以一定的關注和關懷。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。