趙燕菁:淘寶、螞蟻們是寶貝,管好了孕育着互聯網社會主義

【文/觀察者網專欄作者 趙燕菁】

一、圍繞互聯網公司的爭議

互聯網公司之所以如此引人注目,首先在於其超高的估值。以香港股市為例,金融類上市公司的平均市盈率(Price Earnings Ratio,簡稱P/E或PER)為18,如以傳統金融業務為主的金控集團中信股份的P/E為4.2,招商局集團的P/E為3.8。資訊科技類企業的平均市盈率為24.8,其中阿里的P/E為33.7,騰訊的P/E為51.8,而螞蟻集團的預計發行價格為68.8元/股,對應的動態市盈率高達96.48!即使根據原計劃的發行價和2020年6月30日前12個月的每股收益測算,螞蟻集團的市盈率也高達43倍。

實際上,不僅螞蟻集團,世界上與之類似的數字金融公司,也都具有超高的市場估值。比如,MasterCard的市盈率為43,Visa為52,Paypal為85,Square為227;保險科技類公司,如SelectQuote,其市盈率為39。理財科技類公司,普信的市盈率為34,東方財富為53。微貸科技類公司,以消費者信用評級公司作為標杆,其中TransUnion的市盈率為47,益白利為49,艾可菲為38,費哲金服高達71,此類企業的平均市盈率約為52。

人們對於基於數據的平台公司的超高估值的批評主要集中在以下兩點:

一種觀點認為,螞蟻集團之所以估值這麼高,不是因為它的業務本身,而是因為它借道“科技公司”逃避金融監管。傳統的金融公司,都要接受巴塞爾協議的限制,可是螞蟻集團通過將自己“包裝”成科技公司繞過了監管,把風險轉嫁給傳統金融公司,一旦螞蟻金融出現金融風險而國家出手救助,就意味着讓全體居民一起幫其分擔和承受風險損失。

另一種觀點認為,螞蟻集團的技術優勢來自於壟斷。不是其他企業做不了,而是因為互聯網公司通過數據壟斷,跨界“剿滅”了其它商業模式和競爭對手,並獲得由壟斷帶來的定價權,進而獲得不公平的利益。

互聯網公司通過對數據的應用,擴展了金融服務的生產可能性邊界 圖:視覺中國

在本文看來,這兩方面的批評都是基於過時的經濟學框架而針對這一問題展開的表層討論。

首先來看第一種觀點,為什麼螞蟻集團可以不受巴塞爾協議的限制?不是因為它將自己包裝成“科技公司”,螞蟻集團和傳統金融企業最大差異,在於它的風控能力與傳統金融機構完全不一樣。在傳統金融下,很多企業(尤其是小微企業)存在強烈的資金需求,卻由於銀行對小額貸款進行風險評估的成本很高,會在資金成本中增加相應的風險溢價,最終因資金價格過高而導致交易無法達成。

相對於傳統的金融機構,現代的科技和互聯網公司通過機器學習和大數據能夠以非常低的成本進行風險控制,通過將小微企業的信用“提純”,給以前無法從傳統金融機構獲取融資的中小企業徵信,使這些企業獲取融資的潛在需求轉化為有效需求,擴展了金融服務的生產可能性邊界,提高了社會整體的產出水平和福利水平,這能被認為是有錯嗎?

而就認為螞蟻集團向傳統金融公司轉嫁風險這一觀點,事實上,儘管螞蟻集團的貸款規模巨大,但相對於傳統的金融公司,它的壞賬率反而更低。在這個問題上,馬雲説的沒錯,“不能用馬車時代的交通規則管理汽車時代的交通”。

二、“企業羣落”及其結構

其次,來看第二種觀點。現有的對螞蟻集團的高估值來自於壟斷的批評,主要是基於對平台企業性質的錯誤理解。在傳統的經濟學看來,所有的企業都是同質、無差異的,但在現實中,企業是由平台企業和依附於其上的普通企業共同構成的“羣落”,其內部是存在結構的。所謂的普通企業是直接從事私人產品生產的,而平台企業則是通過為這些企業提供服務進而獲取盈利的一類企業,我們可以稱為“企業+”,這兩類企業分別在不同的“維度”參與市場競爭。

為什麼企業會有結構,內部會存在不同“維度”?這是因為隨着分工深化和市場規模擴張,不同的企業(包括家庭)逐漸衍生出對一些共同的生產和消費要素的需求。比如,所有企業都需要電力,但如果讓每個企業都自己挖煤、運輸、發電和送電……,由於這種分工模式的成本太高,世界上就不會有幾個企業了。家庭可以視為從事人口再生產的小微企業,對大部分家庭而言都有獲取教育的需求,但如果讓每個家庭都自己去建一所學校,因為成本太高,將很少有家庭能夠負擔得起。

為降低交易成本,這時社會分工具有演化出一類新的經濟組織,出現一個平台企業,專門來提供所有普通企業都需求的這些產品——若平台企業建設了電廠,則普通企業要使用電,只要安裝一個“插座”就可以了;若平台企業建設了學校,則家庭將孩子送去讀書就可以了。除了電力和學校,還有道路、機場、港口等其他的公共產品都是依循相同的邏輯產生的。

在“企業羣落”中,專門為普通企業提供公共服務的企業,就是所謂的平台企業。有了這種企業,原來的普通企業就能從重資產變成輕資產——從要建電廠,到安裝接線板即可;從需要修路,到買車就行;從需要打井,到只要安裝一個水龍頭……市場競爭從表面上看是普通企業之間在展開競爭,但其背後卻是不同“企業羣落”之間在競爭。由於平台企業的重資產可以降低每個搭載於其上的普通企業的固定成本,因此如果一個“企業羣落”的平台企業相對於另一個“企業羣落”的平台企業效率低下,依附於這個平台企業的“企業羣落”中的所有普通企業都效率都會隨之下降。

顯然,為“羣落”中的普通企業提供公共產品的平台企業一定是重資產的,由於必須依靠巨大的規模才能分攤固定成本,因此,這類企業的規模越大,效益越好,普通企業的負擔才會越低。規模經濟和壟斷是平台企業最顯著的特徵,若對平台企業實施拆分和反壟斷,導致這類企業的規模變小,所有依附其上的普通企業的成本都會隨之上升。

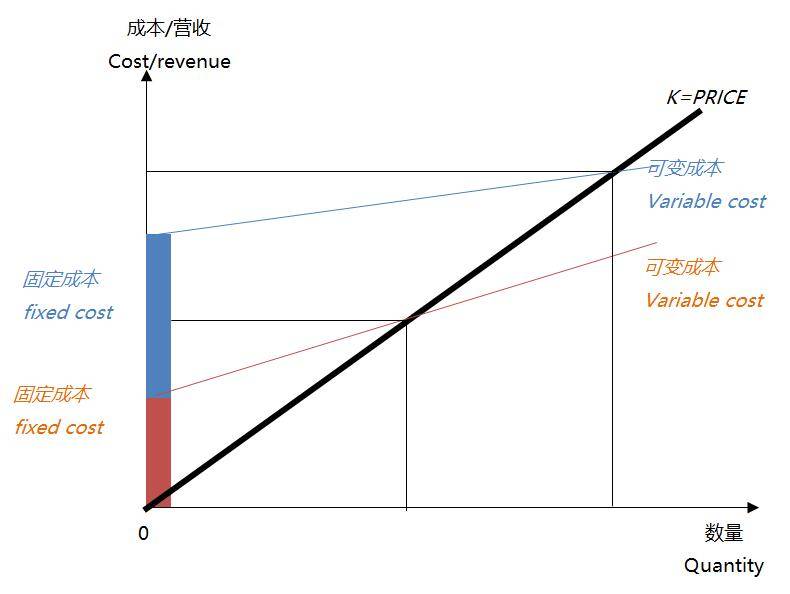

平台可以顯著降低企業盈利所需的固定成本

顯然,政府在本質上就是一個平台企業,其通過空間收費,為所有依附於其上的普通企業提供公共服務,因此沒有一個經濟體能在“無為”政府的領導下獲得成功。當互聯網公司發展到一定階段,就會像政府一樣具有平台性質,也一定需要壟斷。

因此,反壟斷絕不應當是縮小平台企業的規模,更不是降低平台企業的市場佔有率,而是要求平台企業自身不能“降維打擊”介入普通企業從事的業務。一旦提供路網的企業自己也開始生產汽車,其他的汽車公司的汽車就一定無法與平台企業的汽車展開競爭,電網、水網、通訊網領域的邏輯同上。如果將足球職業聯賽視為一個平台,那麼中國足協作為聯賽的組織者,就不能自己也辦一個足球俱樂部,否則規則都是足協制定的,其他俱樂部如何與足協的球隊競爭?

同樣的道理,無論微軟的市場佔有率多高,都不能構成將其拆分的理由,真正應當被拆分的是Windows操作系統和Office應用之間的捆綁關係。因為Windows是平台,而Office是其自己開發的應用,在這種情況下,其他的應用(比如WPS)就很難在Windows平台下與其展開公平競爭,事實上也的確是如此。同理,一旦作為平台企業的谷歌也開發應用(比如安卓),他就會具備相對其他普通企業不對稱的競爭優勢,現實中,谷歌正是利用安卓來威脅華為的。

所以,反壟斷不是反對平台企業的水平整合,而是要反對其垂直整合。這當然並不是説平台公司就無需市場競爭。事實上,所有平台公司都在參與另一個“維度”的競爭。比如,政府具有高度的壟斷性,但政府之間同樣存在激烈的競爭;高速公路網也具有壟斷性,但它要同高鐵網,甚至航空網開展競爭,互聯網公司也是如此。如果由於採用了錯誤的反壟斷政策導致平台企業的效率下降,則整個“企業羣落”的競爭力都會隨之受到影響。

一個國家的經濟實力,不是簡單等於國內每一個公司規模的加總,而是取決於這些企業所依託的平台的競爭力。各國最後比拼的不是國內某個公司的競爭力,而是“企業羣落”所依賴的平台。擁有強大平台企業的國家,依附其上的所有普通企業都只需輕資產,就會有更高的效率。因此,若阿里巴巴不如亞馬遜,那麼所有依託亞馬遜的企業相對依託阿里巴巴的企業就會擁有不對稱的競爭優勢。在這個意義上,像馬雲、馬化騰這些能創造出平台企業的企業家,都是其“企業羣落”的“英雄”,他們創造的平台企業,都是該“企業羣落”的核心資產。真正導致壟斷的不是平台企業,而是不完善的監管規則,允許平台企業“混業經營”,這才是導致平台企業壟斷的真正原因。

三、互聯網平台的價值之源

回到前面的問題,螞蟻集團為什麼會有如此高的估值?這一點可以從“螞蟻金服”改名“螞蟻科技集團”這一舉動中看出端倪——螞蟻集團的高估值不是因為“金融”,而是因為“科技”,它上市要賣的是一種全新的東西——數據。

資源是人類活動產生的權益,按照這一概念,數據是由現代經濟活動創造的一種全新的資源。數據就像是無線通訊時代的無線電頻譜,無線電是原本就存在於自然界的,由於麥克斯韋和馬可尼等科學家發現了無線電的用途,使得無線電頻譜突然變得非常有價值。這與由於瓦特發明了蒸汽機,從而使得煤炭的價值倍增是一個道理。想像一下,如果馬可尼的公司擁有了無線電頻譜的所有權,瓦特的公司擁有了煤炭的所有權,這些企業的市值會有多高?互聯網平台公司的高估值也是同樣的道理,都因為它們在把一種公共資源——數據據為己有。

也許有人對此提出質疑,認為所有個人在無償使用互聯網提供的服務時,通常會簽署一個協議,向互聯網公司讓渡了數據的使用權。在數據平台公司看而言,數據是一種基礎的生產要素。在合法、合規的前提下,通過各種渠道積累和使用數據,這與傳統企業積累資本、人才等要素並投入生產一樣,是正常商業競爭的一部分。

要回答這一問題,就要對數據公司和數據平台公司的差異加以區分。前者使用的是“數據”,後者使用的是“大數據”;“數據”在被單獨使用時,往往沒有多少價值,因此其所有者通常會在單獨一對一交易時,無償讓渡“數據”的所有權;而一旦海量的“數據”被平台公司匯聚成“大數據”時,量的積累會導致質的變化,此時的“數據”就會變成一種價值無比巨大的另外一種資源。

包括螞蟻科技在內的互聯網公司的能有如此高的估值,乃是因為市場將中國龐大的用户羣體所創造的海量數據價值一併計算在了這些公司的資產之中。沒有這些海量用户,互聯網平台企業的價值就會一落千丈。這也就進一步解釋了為何互聯網公司的市場估值往往與其業績無關,而與其用户數量高度相關的特殊現象。

2011年以後,騰訊的營業額增速和利潤開始跌落,此前是60%-80%的增長,之後的相關數據基本是在50%以下,且利潤增速掉落到20%-30%之間。但騰訊的市盈率卻從原來的23倍上浮到其後的47倍。為何企業的營業額和利潤下降,但其市場估值卻反而增加了呢?針對這一現象,本文所能給出的唯一的解釋就是,是騰訊用户數量的增加導致了其數據財富的增加。

不僅是騰訊,其他的互聯網公司也都具有類似的特徵,即低利潤、低分紅、低納税,但卻高估值。典型的就是亞馬遜,2020年12月亞馬遜的市盈率高達89.98!如果此次螞蟻集團上市,按照68.8元/股的發行價格,對應的動態市盈率也高達96.48倍。這些都説明互聯網公司上市買的不是其創造的價值,而是其使用的資源——大數據。

現在我們還應該可以明白,谷歌、推特和臉書之類的互聯網企業不在中國市場內,對於中國經濟而言的非政治意義是什麼了。即使這些公司在中國不賺一分錢,中國的數據財富也會反映在他們的股價上,從而幫助這些企業從資本市場獲取鉅額財富!

沒有這些海量用户,互聯網平台企業的價值就會一落千丈 圖:視覺中國

四、初始資源的權屬

明白了互聯網平台公司價值的來源,那麼接下來需要回答的問題就是,發明了無線電的公司應該自動擁有其所使用的無線電頻譜嗎?在互聯網平台上產生的大數據究竟是應當屬於個人,還是平台,抑或是社會?

在現實中,資源的初始產權往往歷史上由不同的制度武斷給定,既有私有,也有公有。所有的平台企業發展起來之後也都會面臨類似的問題——平台產生的資源的最初始的產權應該界定給誰?實踐表明,不同的資源初始產權界定會使資源在使用過程中產生的交易成本大不相同,由此產生的經濟績效也大相徑庭。選擇什麼樣的制度,很大程度上決定了平台的創立和運行成本。

關於資源初始產權的界定,一個可以用來參照的例子就是土地。對於城市政府這一提供重資產的平台企業而言,土地是其最主要的初始資源,而有沒有城市政府提供的基礎設施和公共服務,土地的價值完全不同。不同的國家,土地制度存在差異,歷史和實踐表明,那些將土地界定給私人的原住民國家,無不面臨着土地徵用的巨大成本。可以説,初始土地的獲取成本,決定了一個經濟能否跨越城市化的初始門檻。

這一點可以從歐洲及其殖民地國家不同的發展績效中可以得到印證。老牌的歐洲國家雖然是實行土地私有制的原住民國家,但由於可以通過殖民、貿易和戰爭從外部獲得初始資本來贖買城市化所需的土地,所以成功地跨越了啓動城市化的資本門檻;而像印度這樣的沒有實行過“土改”的原住民國家,土地私有導致城市政府很難獲得足夠的土地,城市化發育不足又導致想要工業化的企業必須自己重資產,這類國家在擺脱宗主國的統治獲得獨立後,無一跨入發達國家門檻;而那些直接公有化土地的非原住民殖民地,比如北美、澳大利亞、新西蘭、新加坡和香港,都成為了發達經濟體。

中國的城市化很大程度得益於1982年憲法將城市土地的初始產權界定給了城市這一平台的提供者——地方政府。正是因為地方政府壟斷了土地一級市場,中國才得以參考香港的土地制度開啓了中國城市化的偉大歷史進程,也使得中國成為全球少數能完成城市化的原住民國家。對比印度的土地私有制,就可以發現,如果土地的初始產權是界定給原住民的,那麼城市政府開發這塊土地帶來的各種好處,原住民就都有權力分享,如果達不到分享訴求,原住民就可以拒絕轉讓土地。但在中國,由於土地的初始產權一開始就已經明確界定給了地方政府,那麼政府在徵用土地的時候,只需要賠償使用者原本的農業價值,今後土地的升值全歸政府。正是這一制度,使得土地金融在中國成為可能。

通過對四十年經濟發展成就的對比可以發現,實行初始土地私有制的印度與實行土地公有制的中國,在城市發展的各個方面都顯著地拉開了距離。儘管有很多人批評説,中國的農民在政府徵地時沒有得到足夠的補償,但因為城市平台服務效率的提高,城市居民(大多就是原來的農民)經濟活動的效率也隨之顯著提升,這其實是另外的一種間接和隱性補償。從中印兩國由土地初始產權界定導致的經濟增長績效差異裏,我們可以得出一個重要結論——平台所需資源的初始產權應當界定給平台的提供者而不是原始的所有者。從土地推演到數據,其產權應當界定給提供平台的互聯網公司而不是私人。任何以私人隱私為理由的數據私有制,最終都會制約平台的創立和運營,並最終危害“企業羣落”的整體競爭力。

印度的初始土地私有制,給城市建設帶來巨大阻力 圖:視覺中國

五、平台企業的制度演進

綜上可見,將數據產權界定給平台企業是最有效率的制度安排。但大數據卻是全民創造的,平台企業作為數據價值的發現者雖擁有數據,卻並不意味着這些數據給平台企業帶來的價值也應當歸平台企業的私人所有者所有。平台企業所擁有的超高市場估值,其核心來源就是全民創造的大數據資源的價值。具體到螞蟻集團,那些在事後被曝光的投資者,是否是平台企業巨大價值的合法所有者?這由於涉及到巨大的財富分配,因此也將決定數字社會是否會產生巨大的貧富分化。

與土地資源開發採用的國有化制度設計相反,中國針對礦產,特別是煤炭資源的開發走了另外一條完全相反的私有化道路。其結果就是暴發了一堆正巧“家裏有礦”的原住民。在煤礦私有化中暴富的人,幾乎沒有人將自己獲取的財富再反饋給社會。通過互聯網平台企業上市致富的那些股東們,和地下正好有礦的原住民沒有本質差別,只不過他們賣的不是礦產,而是公眾的另一種財富——大數據。正是由於大數據往往是互聯網公司在提供服務過程中產生的“副產品”,所以就被想當然地當作公司財富的一部分計入了該上市公司的市值。

嚴格上講,“大數據”是平台公司與大眾在交易“數據”時共同創造的。這一資源的初始產權既可以界定給平台公司,也可以界定給大眾,或者由雙方共享。那麼為什麼現在無論是發達的資本主義國家,還是發展中的社會主義中國,都將“大數據”的產權武斷地界定給了平台公司了呢?

提出這個問題,要回答它,就必須觸及到一個目前已經被學界反覆妖魔化進而幾乎成為禁忌的話題——公有制。特別是中國的改革開放,就是從破除具有“大鍋飯”性質的公有制開始的,從某種意義上講,如果中國目前還是實行公有制,根本就不會有以阿里巴巴和騰訊為代表的這些偉大的平台企業。而國外那些具有平台性質的互聯網公司,也無一例外,都是由私人創造的。如果一切從新開始,像中國移動這樣的國有公司能創造出阿里巴巴嗎?答案顯然是否定的。

雖然平台企業是由私人創造的,並不一定意味着同時必須由私人擁有。一旦從公司發展為平台公司,也就開始了從私有公司逐漸向公有公司(public company)演化的進程。最典型的例子就是提供公共服務的平台公司——政府。政府的誕生源於財產私有後,為所有人提供財產安全的需求——居民只要給政府交税,就無需自己去供養一支軍隊。政府提供的公共服務使附着於平台的普通企業可以輕資產。政府從創立伊始就是壟斷的,它控制的納税範圍越大,提供安全保護的成本就可以被更多的被保護者分攤,公共產品的成本就越低,這就是規模效益。

歷史上,政府這類平台企業,最早都是私人創造和運營的,都是歸國王個人所有的。隨着政府提供公共服務的領域增加,政府就逐漸成為整個社會經濟活動運行的平台——從公司變成平台公司。所以大家看到在現代國家體制中,純粹由私人擁有的政府已經非常少見了,哪怕是採用君主立憲制的國家,其國王也都是虛設的,真正的權力是通過議會代表全民來擁有的。政府的領導人不論在任時權力多大,到離任時也不能把任期內政府創造的財富帶回家。

平台企業被私人創造出來後,其公共的屬性,決定了它也一定會逐漸演變為一個公眾公司(public company),這是其內在邏輯決定的,否則就一定會導致貧富分化,結果就是朝代更替,而如果政權不穩定,遠期的信用就很難被貼現,資本就會短缺。互聯網平台在一開始發展的最原始階段,私人“跑馬圈地”是正常現象,就像最初連政府都是私人的一樣。但是歷史的大趨勢顯示,一旦一個互聯網公司平台化,就會逐漸被公眾化。政府平台化後的制度演進方向,有助於我們理解今天基於數據的平台公司未來的演進方向。

六、平台企業公眾化

所謂的公眾化,不是簡單地沒收互聯網公司,然後宣佈將其國有化。關鍵是要將平台公司使用公共資源創造的價值“萃取”出來返還給公眾。在實踐中,有很多制度路徑和產權組合,可以在不影響平台企業運作的前提下,幫助我們實現這一目標。

首先,應當通過反壟斷政策,將互聯網公司的平台部門和應用部門(如淘寶和天貓、京東和京東自營)分開。這有點像政府從非公共產品領域退出一樣,將兩類國有企業分開,確保普通的國有企業不能依託政府平台,獲得額外的競爭優勢,在非平台業務上,要“國退民進”確保市場的更公平競爭。

而就那些數據資源創造和使用無法拆分的互聯網商業模式而言,可以退而求其次,對數據使用收税,然後把税收返還給公眾。長期以來,像谷歌這樣的年利潤超過1600億美元的公司,其非美利潤一直在享受個位數的有效税率,僅約為其海外市場平均税率的四分之一。例如,市值接近7900億美元(一度曾突破過萬億)、2018年淨利潤高達112億美元的亞馬遜,不僅未繳納任何聯邦税,反而獲得了1.29億美元的退税。這顯然是非常不合理的。對比之下,阿里巴巴2018年的繳税總額達到了516億元人民幣。

針對這一問題,各國開始研究對互聯網巨頭徵收數字税。從2020年4月開始英國帶頭對Facebook、谷歌和亞馬遜等企業徵收2%的數字税。其實,税收的本質就是政府這個平台企業強制性參與依附與之上的普通企業的分紅,然後利用這筆收入去提供公共服務,從而令使用各種數字資源的平台公司體現公眾利益。

更加有效的做法,是政府通過PPP代表公眾參與互聯網公司的投資,代表公眾持有數據資源部分的公共利益。現在一提到PPP,很多人就以為是單方面的“國退民進”。事實上,PPP正確的作法是政府在退出非平台領域的同時,在平台領域“國進民退”。所謂“國進民退”不一定是政府親自“下場”做平台,而是在平台企業初創時入股,去做風投,扮演類似當初淘寶創立時孫正義那樣的角色。

當平台企業要上市時,可以強制要求其必須和代表公眾利益的社會企業(如人力資源和社會保障局、住房公積金管理中心等)進行談判,以發行價交出一部分(比如30%)的股份給這些公眾公司,然後由這些公眾公司保薦上市。未來該企業的分紅也好,持續經營的利潤也好,全體老百姓都能夠分到一部分。具體到螞蟻科技,就應該在其上市前,將那些企圖通過私自佔有數據財富獲利的私人投資者(比如私募、投行和“趙薇”們)踢出原始股東,將原始股按照市場公允的價格劃撥給養老基金等公眾基金(相應地,政府可以給持有公眾股份的平台公司一定的税收減免)。隨着公眾基金佔股的比例逐步提高,平台公司會逐漸從初創時的私有過渡到公有(類似君主立憲制的政府過渡模式)。2016年,我和周穎剛教授在《財經智庫》上發表的《中國資本市場再設計:基於公平效率、富民強國的思考》一文中曾提出通過保薦制由公共資本主導股票一級市場的建議,在現在看來並不過時。

以上還都是比較簡單的辦法,實際上還有一些更復雜的操作。比如央行現在的被動基礎貨幣發行,很大程度上是為了應對貿易順差結匯。外匯的實質是什麼?是美元,而美元的本質是美國財政部的債務,所以我們的央行實際上是通過持有美國政府的股份來發行本國的貨幣,這一貨幣生成方式導致到目前為止中國的基礎貨幣仍無法自主內生。如果中國仿效美國通過購買國債發行貨幣,就需要巨大的財政赤字才能發行與自身市場規模相匹配的貨幣。這樣的貨幣生成模式既與中國限制政府舉債的法律相沖突,也不利於央行獨立於財政執行貨幣政策。

平台公司的一大特點,就是具有穩定的收益。如果把能創造穩定現金流的平台企業的收益直接抵押給央行,央行就可以以這些具有高信用的固定收益資產為錨,獨立自主地發行市場運行所需的貨幣。央行就不需要依靠外貿順差或者發行國債來生成貨幣。按照博爾頓和黃海洲的研究,中央政府的債務本質就是國家的股權,使用貨幣的老百姓,實際上也相當於持有了國家的股份,由此,通過貨幣渠道,實現了平台財富的全民所有。

七、通向互聯網社會主義

首先,互聯網平台企業是中國“企業羣落”中的核心資產,對於中國普通企業降低成本、參與競爭具有系統性的作用。一個國家能不能在競爭中打敗另一個國家,要看其國內的平台企業是否能打敗另一個國家的平台企業。在這個意義上,中國必須培育和保護包括螞蟻集團在內的所有關鍵性基礎平台企業,並將之作為國家發展戰略的核心。

其次,數據企業演進為大數據平台是一個過程。若在大數據還沒有被發現之前就對相關公司實施公有化改革,其結果就是由於缺乏有效的激勵,平台公司根本就不會出現。此時,對平台公司的扶植是必須的,打壓平台公司,就是打壓其所在的“企業羣落”。

最後,要防止平台企業私有化必然導致的不可逆的貧富分化,防止平台企業被私人資本所挾持。是社會主義還是資本主義,不取決於你是否對資本徵税,而取決於你是否對資本擁有所有權。在收入環節徵税已經被皮凱蒂證明無助於緩解貧富分化,只有將資本公有,資本才能被社會所“馴服”。

為什麼中國的房地產市場無論是在財富分配的平均程度還是家庭的致富速度,無論是對沖市場波動還是應對經濟危機的衝擊,其表現都遠遠好於以股票為核心的其它國家的資本市場?就是因為一級土地市場的公有使得城市這個平台為財富分配提供了一個公平的基礎。中國以土地財富為基礎的城市平台,為管理以數字財富為基礎的互聯網平台提供了有益的參照。

怎樣看待平台公司、看待壟斷,怎樣理解市場競爭導致的貧富分化,需要全新的經濟學理論。現在的監管緊盯着平台公司的壟斷,在方向上是錯誤的,壟斷是由平台的本質所決定的。監管真正應該盯住的是平台的所有權,是背後那些將本應歸公眾所有的“大數據”據為己有的股東。一旦對於平台經濟的討論從壟斷轉向產權,我們就會辨識出新經濟中隱藏着的通往社會主義之途。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。