默克(MRK)的莫納匹韋片可能改變對抗新冠病毒的方式 - 彭博社

Cynthia Koons, Riley Griffin

插圖:731

插圖:731

關於可能成為下一個重大突破的新冠病毒治療方法的故事始於2020年1月的一家酒店走廊地板上,那時你還沒有擔心這種病毒,甚至可能還不知道它的存在。一位科學家和一位商業執行官在舊金山的一次醫療保健會議上商討了一個計劃,將一種有前途的藥物從學術界引入研究試驗以獲得監管批准。喬治·佩恩特,埃默裏藥物開發研究所所長,和温迪·霍爾曼,Ridgeback生物製藥首席執行官,在Handlery Union Square Hotel會面,討論了佩恩特在國家衞生研究院資助下開始開發的一種化合物。他們對可能性感到如此興奮,以至於他們的會議進行得很長,一羣律師把他們趕出了房間。於是,他們繼續在走廊地板上進行討論,數小時後。

當時,佩恩特和霍爾曼並沒有討論針對新冠病毒的問題。在由摩根大通主辦的會議上,握手和與數百名客人舉行的雞尾酒會仍然是常態,新冠病毒和導致其的冠狀病毒SARS-CoV-2並不是主要關注點。相反,佩恩特希望他的藥物molnupiravir能獲得更多資金以加快流感研究的進展。霍爾曼則渴望看到它對埃博拉病毒是否有效。這就是molnupiravir的特點:許多科學家認為它可能是一種廣譜抗病毒藥物,對多種威脅都有效。

幾天後,霍爾曼抵達亞特蘭大,參觀埃默裏大學的實驗室,並仔細研究早期數據。當她和佩恩特商定了一項交易條款,根據這項交易,脊背公司將購買這種藥物並開始研究其在人體中的安全性和有效性時,新冠病毒已經滲透到公眾意識中。當脊背公司宣佈收購莫努匹韋的消息時,已經是3月19日,世界已經關閉,很明顯這種藥物需要立即進行測試的威脅是什麼。這種藥丸的臨牀試驗於4月開始。第二個月,擁有在公共衞生領域開展工作的深厚歷史,包括在艾滋病毒和埃博拉方面的工作的默克公司,達成了一項協議,從脊背公司購買莫努匹韋的權利,並開始進行那些可以使其獲得監管機構授權的大規模試驗。這些試驗在秋季開始。

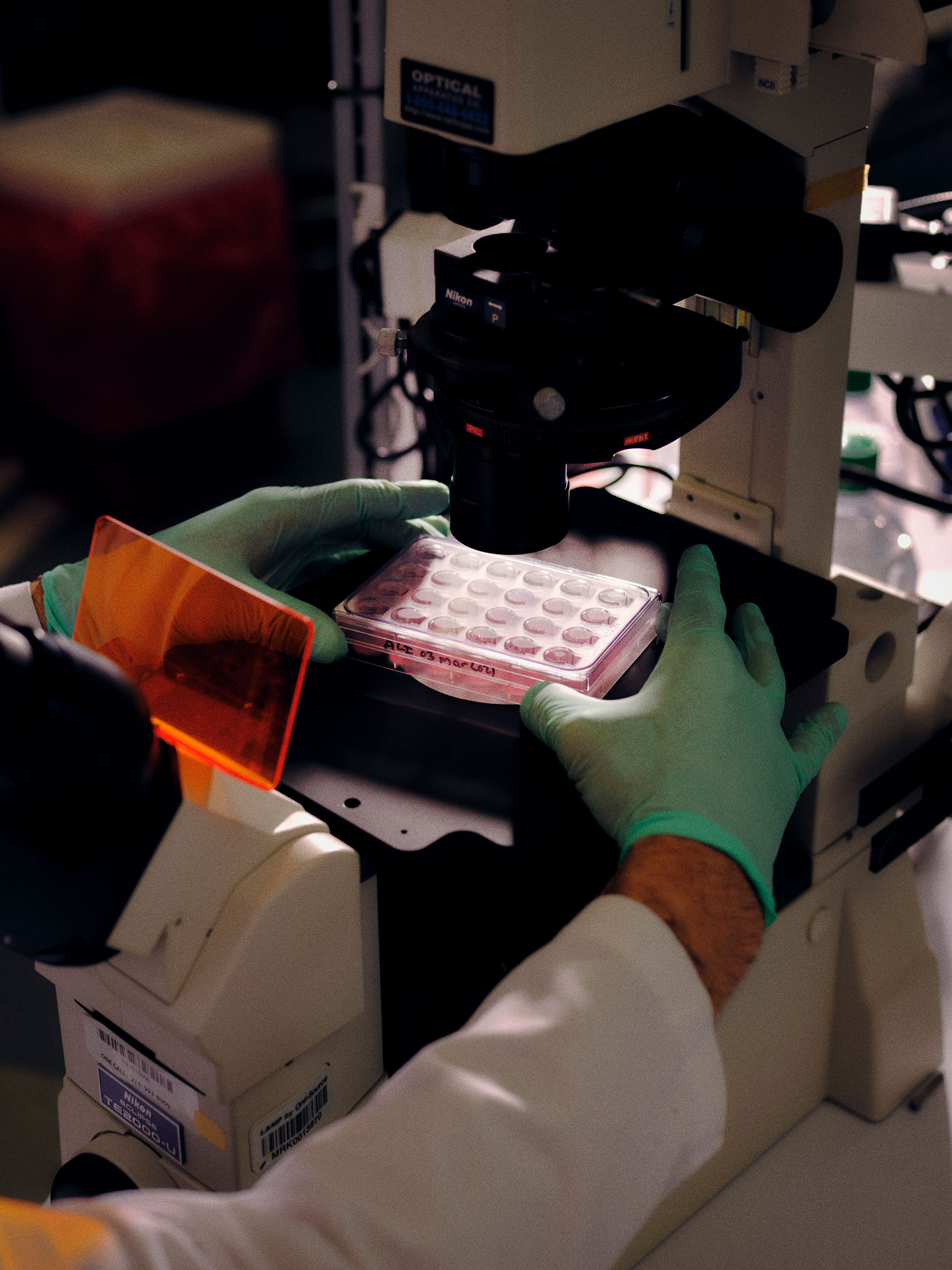

在默克公司位於賓夕法尼亞州蘭斯代爾的傳染病實驗室內,科學家們正在研究莫努匹韋和其他潛在的新冠肺炎治療方法。攝影師:Christopher Leaman,彭博商業週刊儘管疫苗正在全球範圍內推出,但新冠病毒及其變種仍然構成重大健康威脅。並非每個符合接種條件的人都願意接種疫苗。每天繼續感染新冠病毒的數十萬人幾乎沒有治療選擇。沒有一種簡單、廉價的藥丸可以防止那些在感染的最早階段後來需要住院的人。醫生現在可以為那些最容易嚴重患病的人提供的單克隆抗體療法需要在專門的醫療中心通過輸液進行。對於那些確實需要住院的人,來自吉利德科學公司的抗病毒藥物瑞德西韋可以加快康復,但尚未證明可以減少死亡率。

在默克公司位於賓夕法尼亞州蘭斯代爾的傳染病實驗室內,科學家們正在研究莫努匹韋和其他潛在的新冠肺炎治療方法。攝影師:Christopher Leaman,彭博商業週刊儘管疫苗正在全球範圍內推出,但新冠病毒及其變種仍然構成重大健康威脅。並非每個符合接種條件的人都願意接種疫苗。每天繼續感染新冠病毒的數十萬人幾乎沒有治療選擇。沒有一種簡單、廉價的藥丸可以防止那些在感染的最早階段後來需要住院的人。醫生現在可以為那些最容易嚴重患病的人提供的單克隆抗體療法需要在專門的醫療中心通過輸液進行。對於那些確實需要住院的人,來自吉利德科學公司的抗病毒藥物瑞德西韋可以加快康復,但尚未證明可以減少死亡率。

藥企看到了增加潛在療法庫存的機會。根據行業貿易團體生物技術創新組織的數據,目前有246種抗病毒藥物正在研發中。從輝瑞公司到鮮為人知的Veru公司,各大公司都在以藥丸形式進行測試。默沙東的莫納匹韋目前進展最為迅速。開發者希望這些藥丸可以被廣泛開具給任何感染的人。可以將其視為新冠病毒的奧司他韋。

除了確保藥物有效之外,另一個障礙是確保其安全性。抗病毒藥物的開發者幾十年來一直在處理它們帶來的棘手問題。如果默沙東成功證明莫納匹韋有效且沒有嚴重副作用,這將對公司和社會帶來長期利益。

病毒是用藥物攻擊的獨特困難對象。它們劫持人類細胞並建立機器來製造自身的複製品,這帶來了一個挑戰:在不傷害細胞的情況下摧毀病毒。成功來臨時可能是短暫的,因為病毒會變異以生存。

在美國批准的第一種抗病毒藥物是依度氧胸苷,這是一種治療皰疹的藥物,監管機構在1963年批准使用,這是在發現抗生素幾代之後。它屬於一類被廣泛使用的藥物,稱為核苷類似物——核苷的合成版本,是DNA及其對應的RNA的重要組成部分,RNA是傳遞指令給細胞蛋白質製造工廠的信使分子。核苷類似物可以阻止病毒在細胞內複製,或者有效地複製。

對於伊度若定(idoxuridine)對心臟有毒的擔憂導致它只被推薦用於局部使用——這種障礙使得抗病毒藥物的開發進展緩慢。20世紀80年代的艾滋病危機激活了這一領域。“直到HIV出現之前,幾乎沒有什麼抗病毒藥物,”利物浦大學藥理學和治療學教授Saye Khoo説道。不斷上升的死亡率和公眾對這種病毒的強烈抗議促使公司和政府向此前從未見過這種投資的領域投入了數百萬美元。

這些突破意義重大。Khoo表示,科學家們發現一些人似乎對HIV具有天然抵抗力——他們缺乏一種允許病毒進入細胞的受體——從而導致了一類新藥物的出現。他們還意識到,抗病毒藥物需要具有足夠的適應性來處理突變,並且強效的聯合療法涉及多種藥物可以防止耐藥性的演變和傳播。與此同時,一些新治療方法也帶來了嚴重的副作用,包括貧血和肝臟問題,推動藥企不斷改進他們的治療方案。

在這個時代,美國政府也開始加強其應對大流行病的準備工作,重點是防範生物恐怖主義。比爾·克林頓總統在閲讀理查德·普雷斯頓(Richard Preston)的小説 眼鏡蛇事件後感到震驚,小説中一個恐怖分子釋放了一種導致虛構疾病“腦痘”的病毒,於是在1998年4月召集了一組內閣成員和科學家評估這類威脅。這導致了現在所稱的戰略國家儲備的形成,其目標是在危機時刻在官方請求後的12小時內部署足夠的緊急藥品和物資。在2001年9月11日和炭疽攻擊之後,布什政府指示儲備採購產品,如天花疫苗。然後,在2006年,國會授權成立生物醫學先進研究和發展局,或者Barda,以幫助開發應對公共衞生威脅的治療和疫苗。

蘭斯代爾實驗室。攝影師:克里斯托弗·利曼,彭博商業週刊製藥業在抗病毒藥物方面的下一個重大進展發生在2013年,吉利德生產的每顆1000美元的丙型肝炎治療藥物。該公司因為為一種被廣泛使用的藥物定價如此之高而受到了廣泛批評。這是一種通常的風險-回報問題:如果製藥公司無法要求能夠從藥物中獲利的價格,它們不太可能對其進行投資。

蘭斯代爾實驗室。攝影師:克里斯托弗·利曼,彭博商業週刊製藥業在抗病毒藥物方面的下一個重大進展發生在2013年,吉利德生產的每顆1000美元的丙型肝炎治療藥物。該公司因為為一種被廣泛使用的藥物定價如此之高而受到了廣泛批評。這是一種通常的風險-回報問題:如果製藥公司無法要求能夠從藥物中獲利的價格,它們不太可能對其進行投資。

當它們進行投資時,它們更有動力專注於慢性疾病,而不是急性疾病,後者具有固有的較短的治療和收入窗口。“如果你看看針對病毒開發的藥物,你有艾滋病毒,你有丙型肝炎,你有皰疹。這些都是慢性感染。這意味着長期治療,”佛羅里達大學醫學院治療創新研究所的副教授阿什利·布朗説。“對於登革熱、西尼羅河病毒、寨卡病毒等這些急性病毒感染,你沒有任何可以用來治療的藥物。”醫生們在前兩次冠狀病毒大流行威脅——2003年的嚴重急性呼吸綜合症(SARS)和2012年的中東呼吸綜合症(MERS)——出現時也陷入困境。即使對於流感,也只有四種被美國疾病控制和預防中心推薦的批准的抗病毒藥物。

巴達可能已經幫助填補了抗病毒藥物研究的空白,但從一開始就沒有得到所需的資金支持來支持一個強大的研發項目。美國政府在某種程度上將生物恐怖主義置於傳染病爆發威脅之上。早在2000年代初,菲利普·戈麥斯在國家過敏和傳染病研究所(Niaid)建立了一個潛在的艾滋病、SARS和埃博拉疫苗生產計劃,然後回到了私營部門,“在開發針對大流行病的抗病毒藥物方面,沒有像現在這樣專注的投資戰略,”他説。

巴達也受限於可能在為大流行病做準備時最有用的藥物類型——能夠對抗多種病毒的廣譜化合物——特別難以開發。“整個領域都充斥着失敗者,從未奏效的候選藥物,”2008年至2016年擔任巴達主任的羅賓·羅賓遜説。即使某種給定的配方成功阻止了一個病毒的複製,也不意味着它會對另一個病毒起作用。他解釋説,這是因為病毒有不同的複製方式。因此,美國政府沒有將資金投入羅賓遜所稱的“登月計劃”,而是採取了更有針對性的方法,資助針對特定病毒定製的抗病毒藥物,而不是針對多種病毒。而且獲得足夠的資金一直是一個問題。“在過去75年裏,每當美國發生重大緊急情況時,我們都做得很好,但在資金用盡後的四五年裏,情況就會消退,”羅賓遜説。

政府沒有花費數十億美元在潛在的大流行病藥物上,只有少數幾個學術中心承擔了大部分研究工作,直到某種藥物被證明有足夠的前景,生物技術公司或製藥公司才會介入支付大規模試驗的費用。簡而言之,“製藥公司有注意力缺陷障礙,”兩家早期抗病毒藥物公司的創始人之一阿里·穆納瓦爾説,其中一家被強生公司收購。“我認為這是獎勵問題,”他補充道。“你無法預測下一次大流行病何時爆發。這種不確定性很難進行規劃。” 製藥公司對開發抗感染疾病的抗病毒藥物缺乏興趣,導致了所謂的“死亡之谷”,即因為沒有主要製藥公司介入而導致有前途的發現被擱置。

不過,偶爾也會出現機會。

莫努匹韋來源:默克莫努匹韋所基於的化學化合物——C9H13N3O6,或N4-羥基胞苷——幾十年來一直為人所知。像皰疹藥物碘度胸苷一樣,它是一種核苷類似物。它干擾複製,防止威脅導致嚴重感染。莫努匹韋並不會阻止病毒複製,而是通過向病毒的RNA中引入錯誤,然後複製這些錯誤直到病毒失效。

莫努匹韋來源:默克莫努匹韋所基於的化學化合物——C9H13N3O6,或N4-羥基胞苷——幾十年來一直為人所知。像皰疹藥物碘度胸苷一樣,它是一種核苷類似物。它干擾複製,防止威脅導致嚴重感染。莫努匹韋並不會阻止病毒複製,而是通過向病毒的RNA中引入錯誤,然後複製這些錯誤直到病毒失效。

有了這樣的抗病毒藥物,“基本上你會把一塊沙子放在齒輪中,希望它能阻止病毒的影響,”前Niaid科學家戈麥斯説。但是,他補充説,通過在基因密碼中引入錯誤或通過其他方式來阻止病毒可能會帶來意想不到的後果。“你不知道沙子可能會最終出現在身體的其他部位。” 一家名為Pharmasset Inc.(丙型肝炎藥物製造商吉利德在2011年收購)在本世紀之交調查了莫努匹韋的主要成分,但由於擔心它具有誘變性,即可能導致先天缺陷,而放棄了開發。

畫家多年前清理了莫努匹韋的化學結構。在美國國防部的一個單位——國防威脅削減局提出的擔憂引發了他的興趣,他正在尋找一種對抗武器化委內瑞拉馬蹄病毒腦炎的對策,這是《眼鏡蛇事件》級噩夢的構成要素。作為一個擁有45項專利的化學家,其中一些是用於治療乙型肝炎和艾滋病病毒的抗病毒藥物,如今仍在使用中,畫家一直致力於彌合學術藥物發現與生物技術和製藥行業之間的鴻溝,使治療方案得以順利推出。他拿到了Pharmasset曾經研究過的化學結構,並對其進行了廣泛的病毒篩查,包括嚴重急性呼吸綜合徵和中東呼吸綜合徵。2016年底,他通過將該化學結構改造成“前藥”使其能夠以藥丸形式使用,這意味着化合物會在體內分解,使干擾病毒複製的部分能夠被有效吸收到血液中。

在最初的研究之後,畫家選擇了流感作為莫努匹韋的首個目標,並準備在2020年初啓動一個由美國國家衞生研究院資助的安全試驗。他還申請了來自Barda的資金,但沒有得到。時任該機構主任的裏克·布賴特後來在一份關於特朗普政府大流行病應對的告密投訴中指出,儘管他在衞生和公共服務部的主管對莫努匹韋感到興奮並希望資助它,但布賴特在2019年秋季首次向他提出時還是不願投資。其他類似的核苷類似物已經導致動物出現先天缺陷,他希望在批准之前獲得更多的安全數據。

霍爾曼就是在這裏發揮作用的。她的故事對於生物技術行業來説是不尋常的。在決定進入為現有治療選擇有限的疾病進行藥物開發之前,她在金融領域工作了15年以上,在健康保健行業積累了經驗。她的丈夫韋恩是一名醫生,曾是史蒂文·科恩旗下SAC Capital Advisors部門的前醫療專家。韋恩的對沖基金Ridgeback Capital(向家中的羅德西亞脊背犬Coco致敬)投資於BioMarin Pharmaceutical Inc.和Celgene Corp等主要藥企,然後他在2015年與温迪共同創立了Ridgeback Biotherapeutics。她成為了這家生物技術公司的首席執行官和代表。

Ridgeback Bio以開發獲批准的埃博拉療法Ebanga而聞名,這個療法經歷了一段波瀾起伏的旅程。在剛果進行試驗的中心捲入暴力事件並在試驗期間被燒燬,專注的工作人員保存了病人記錄。(霍爾曼最近一直在努力想辦法將藥物運送到遭遇新一輪疫情暴發的國家地區。)她對莫努匹拉韋爾的興趣源於希望找到新的埃博拉治療方法。

在默克傳染病實驗室。攝影師:Christopher Leaman,彭博商業週刊一旦她和佩恩特意識到新冠危機的緊迫性,他們將莫努匹拉韋爾的研究重點轉向了SARS-CoV-2。她利用自己的人脈追蹤到Labcorp的首席執行官——該公司正忙於生產急需的新冠病毒檢測,但它也有臨牀試驗業務——幫助她在英國獲得一個用於早期安全研究的設施。“我們進來資助了那個項目,因為如果我們等着流感的第一階段研究進行,那將需要六個月到一年的時間,”霍爾曼談到了該藥物的早期研究。

在默克傳染病實驗室。攝影師:Christopher Leaman,彭博商業週刊一旦她和佩恩特意識到新冠危機的緊迫性,他們將莫努匹拉韋爾的研究重點轉向了SARS-CoV-2。她利用自己的人脈追蹤到Labcorp的首席執行官——該公司正忙於生產急需的新冠病毒檢測,但它也有臨牀試驗業務——幫助她在英國獲得一個用於早期安全研究的設施。“我們進來資助了那個項目,因為如果我們等着流感的第一階段研究進行,那將需要六個月到一年的時間,”霍爾曼談到了該藥物的早期研究。

在大流行的規模浮現之前,Ridgeback已經投資足夠的生產來支付100萬個治療療程。“然後我們開始真正考慮這個問題,並想到,‘如果這真的是需要的,而且在這種情況下真的有效,那麼這不是足夠的藥物,’” Holman説。“我盡了一切努力——我沒有一個朋友沒有打電話,沒有一個同事我沒有求過。”

她對更多產能的追求使默沙東成為一個天然的合作伙伴。去年五月,這兩家公司達成的協議涉及直接向Ridgeback支付藥物費用,並約定如果獲批准,分享利潤。Ridgeback還參與了開發工作,進行了一些試驗,旨在推動研究,而默沙東則處理了大規模試驗。“與默沙東合作的原因,”她説,“是為了確保世界上有足夠的藥物。”

默沙東需要一次大勝利。近年來,它嚴重依賴於一種單一的癌症藥物和一個日益衰落的糖尿病產品系列。它也在新冠疫苗競賽中落後,而它測試的兩個候選疫苗在人體試驗中失敗,使該公司只能從事製造競爭對手的疫苗這種不那麼引人注目的工作。

與Ridgeback達成協議後,默沙東啓動了旨在在美國、哥倫比亞、以色列、俄羅斯等地招募近3000名患者的II/III期試驗。隨着全球數百萬人感染新冠病毒,當時的公司研究主管Roger Perlmutter表示,他會“每天兩次查看我們試驗的招募情況”,不斷關注招募速度,希望以創紀錄的速度將莫納匹韋帶到市場上。(Perlmutter後來已經從默沙東退休。)

公司正在研究各種劑量,密切關注副作用,並監測一系列疾病進展,包括跟蹤瞭解不同階段的新冠患者是否最終住院,是否發生不良事件,或者死亡。公司還在研究莫納匹韋是否能減少病毒載量——這是一個衡量人感染後體內病毒顆粒濃度的指標。這些研究可能構成與監管機構提交緊急使用授權申請的基礎。

“圍繞這些問題總是有一點緊張,嗯,這種藥物會起作用嗎?”

三月初, 來自Ridgeback進行的一項針對202名未住院的新冠成年患者的較小研究的結果出來了。首席醫療官温迪·佩恩特,喬治的妻子,被列為該研究結果的主要作者,並在一個虛擬會議上進行了展示。一些具有可檢測病毒顆粒水平的患者在服用該藥物五天後看到了病毒減少,沒有出現重大安全問題。這是一個好跡象,但該研究並不全面足以單獨確定其功效。“有一個信號,這是無可否認的,但數字如此之小,以至於説這是‘下一個抗病毒藥物’,我們需要謹慎對待,”克利夫蘭診所神經感染病主任阿達什·比姆拉吉説。

默克公司的二/三期試驗數據預計將於三月底出來。科學家們迫不及待地想知道病毒載量的減少是否會轉化為更好的新冠結果。“我們認為,你降低病毒量越多,它就越有可能有益,”哈佛醫學院傳染病醫師兼教授拉傑什·甘地説。“我們還將查看,它是否會影響人們的臨牀嚴重程度?”默克公司研究莫納匹韋在早期患者以及後期住院患者的原因之一是,干預病毒複製可能不會對已經患有新冠一段時間的人產生太大差異。

然後有安全問題,自Bright的擔憂首次出現以來,這個問題再次浮出水面。今年三月,來自北卡羅來納大學教堂山分校的研究人員在同一場傳染病會議上展示了該藥物主要成分的研究。北卡羅來納大學的研究人員根據他們的測定稱,莫納匹韋的使用應該限制在那些可能獲得最大益處的人羣,“因為暴露於DNA誘變劑可能帶來的未知長期風險。”

默克拒絕就北卡羅來納大學的研究發表評論。但考慮到這類藥物,“你確實會擔心,”公司感染病和疫苗臨牀研究高級副總裁Nicholas Kartsonis説。“你希望確保它不會導致基因突變。” 默克在實驗室、齧齒動物和人類身上進行了研究,數據看起來很乾淨,他説。給他最大信心的是一對兩種不同的測定,檢查藥物在活體中改變DNA的能力。在這裏,莫納匹韋被研究的劑量比人類所服用的更高,時間也更長。Kartsonis説,所有數據表明它不具有誘變性,“但我需要那些療效數據來幫助確認它不只是一顆糖丸。”

一些科學家表示,由於該藥物僅打算每天用兩次,連續五天,其造成損害的潛力是有限的。Bright本人也改變了他的看法。“當默克介入時,我對學術團體或小型初創企業試圖行動過快的任何擔憂都減輕了,”他説,並補充説他相信製藥公司會進行正確的安全研究。“默克,比許多其他公司更多,已經終止了一些項目,因為數據看起來不對。”投資公司Evercore ISI的製藥分析師Umer Raffat表示,雖然“病毒學界的大名人”對該藥物的風險概況提出了擔憂,但默克“非常保守”,早期數據並不表明該藥物具有誘變性。

“總是有一點緊張,圍繞着這些問題,嗯,藥物會起作用嗎?”斯坦福醫學院傳染病專家羅伯特·夏弗説。關於莫努匹韋減少病毒載量的數據,這對新冠病毒有什麼影響,以及它有什麼副作用,“肯定會影響像這樣的藥物被廣泛使用的程度,”夏弗説。“如果還有疑慮,你可能只會在非常有限的情況下使用它,以預防高危患者感染新冠病毒。如果積累的數據表明它沒有非靶效應,你可能會在低風險人羣中使用它。”

默克表示,他們有能力在年底前生產多達1億粒莫努匹韋藥丸。攝影師:克里斯托弗·利曼,彭博商業週刊對於默克來説,這可能是一個價值十億美元的問題。“這可能是一個價值10億美元或100億美元的產品,取決於數據的結果如何,”美銀證券分析師瑪拉·戈德斯坦説。默克正在考慮將莫努匹韋作為一種預防性治療進行研究,即在一個人暴露於病毒但尚未生病之前使用。這將使藥物在抗擊新冠病毒的鬥爭中得到更廣泛的應用。

默克表示,他們有能力在年底前生產多達1億粒莫努匹韋藥丸。攝影師:克里斯托弗·利曼,彭博商業週刊對於默克來説,這可能是一個價值十億美元的問題。“這可能是一個價值10億美元或100億美元的產品,取決於數據的結果如何,”美銀證券分析師瑪拉·戈德斯坦説。默克正在考慮將莫努匹韋作為一種預防性治療進行研究,即在一個人暴露於病毒但尚未生病之前使用。這將使藥物在抗擊新冠病毒的鬥爭中得到更廣泛的應用。

如果這種藥物被證明安全有效,默克表示已經準備就緒,有能力在年底前生產多達1億粒莫努匹韋藥丸,足以治療1000萬人。未來,這種藥物甚至可能成為超越抗擊新冠病毒的資產。畫家表示,它對多種RNA病毒都表現出了潛力,不僅僅是對SARS-CoV-2,這意味着它可以幫助政府為下一次大流行做準備。“你永遠不知道下一個會是什麼,”佛羅里達大學的布朗説。“當寨卡病毒爆發時,我也在研究很多這些藥物對抗寨卡病毒。一切都是埃博拉,然後是寨卡。我們必須在前面做好準備,而不是試圖趕上。”

北卡羅來納大學的助理流行病學教授蒂莫西·謝漢(Timothy Sheahan)與佩恩特一起進行了一些早期的莫納匹韋研究,並在吉利德的瑞德西韋中發揮了作用。他認為,從現在起一兩年後,抗病毒藥物將會比今天更多。他説:“我預測它將變得面目全非。”“如果另一種冠狀病毒出現,我們將擁有的工具將與今天相比簡直是天壤之別。”莫納匹韋,如果成功的話,可能只是一個開始。 閲讀下一篇文章: 企業是否應該強制員工接種新冠疫苗?一位律師的建議