非洲的氣候數據存在空白舊書能幫忙嗎?- 彭博社

Laura Millan

馬裏塞古尼日爾河上的沙塵暴。

馬裏塞古尼日爾河上的沙塵暴。

攝影師:埃裏克·範德維爾/伽馬-拉福天氣站61223在2012年3月30日之前的115年裏一直忠實記錄着蒂姆布圖這座傳奇城市的温度、風力和降雨數據。

在那一天,這座位於機場旁的低調混凝土建築報告了華氏105度的最高温度。然後,它沉默了。4月1日,身披多彩旗幟的阿扎瓦德解放民族運動的圖阿雷格叛軍包圍並佔領了該地區。隨後,安薩爾·迪訓練的聖戰分子跟隨其後,揮舞着印有白色“沙哈達”(穆斯林信仰宣言)的黑旗。不久,整個城市實行了伊斯蘭教法。

穆薩·圖雷從馬裏首都巴馬科目睹了這些事件的發展,感到震驚,也感到一絲寬慰。作為這個非洲國家氣象觀測網絡的主任,他負責全國各地的氣象站,幸運的是,他及時撤離了所有國家氣象局在北部馬裏的員工。

2012年,安薩爾·迪訓練的戰士指導蒂姆布圖當地居民如何遵循伊斯蘭教法。來源:美聯社這包括負責61223號站點的三人,這是馬裏僅有的三個連續100多年收集氣象數據的設施之一。他們的安全是有代價的。“這是該地區唯一的氣象站,使我們能夠了解北部馬裏的極端天氣事件,”圖雷説道,聲音中帶着一絲悲傷。“我們知道,讓我們的人員留在那裏沒有任何保護意味着讓他們處於危險之中。”

2012年,安薩爾·迪訓練的戰士指導蒂姆布圖當地居民如何遵循伊斯蘭教法。來源:美聯社這包括負責61223號站點的三人,這是馬裏僅有的三個連續100多年收集氣象數據的設施之一。他們的安全是有代價的。“這是該地區唯一的氣象站,使我們能夠了解北部馬裏的極端天氣事件,”圖雷説道,聲音中帶着一絲悲傷。“我們知道,讓我們的人員留在那裏沒有任何保護意味着讓他們處於危險之中。”

一個氣象站的停運,與隨之而來的混亂相比微不足道。2011年利比亞穆阿邁爾·卡扎菲政權的倒台,導致數百名戰士返回馬裏和尼日爾。到了2012年,許多叛亂組織在撒哈拉沙漠地區製造破壞,這是一個從毛里塔尼亞和馬裏一直延伸到東邊的蘇丹和厄立特里亞的主要沙漠地區。

與基地組織和伊斯蘭國有關的伊斯蘭組織控制了幾個領土。聯合國維和部隊和法國領導的反恐行動分別部署。將近十年過去了,該地區仍然不穩定。馬裏在不到一年的時間內經歷了兩次政變。今年七月,領導最新起義後掌權的阿西米·戈伊塔倖免於一次暗殺企圖。

但61223號氣象站的損失對試圖更好地瞭解全球變暖對地球氣候影響的科學家社區來説是深感痛心的,尤其是在非洲,天氣現象一直被嚴重忽視。氣候科學家依賴於複雜的數學模型,這些模型需要來自全球各地成千上萬個氣象站的數百萬數據點——從撒哈拉沙漠的沙丘到北京繁忙的街道。温度、降雨量、濕度、太陽輻射,以及風力和風向的測量,使科學家能夠測試他們模型的準確性。他們的預測與地面變化越接近,研究人員對自己進行預測的能力就越有信心。

“天氣和氣候變化具有巨大的變異性,因此您需要幾十年甚至幾個世紀的觀測數據,”聯合國負責監督天氣和氣候問題的世界氣象組織的科學官員皮爾·赫克勒説。“如果您有數據稀疏的地區,您將難以理解全球的天氣和氣候。”

這是非洲在應對氣候變化方面面臨的最大問題之一,根據去年發佈的世界氣象組織首次 《氣候狀況報告》。非洲擁有全球發展最不發達的陸地氣象觀測網絡,僅相當於世界氣象組織推薦的最低密度的八分之一。這個問題將在下週受到關注,因為聯合國政府間氣候變化專門委員會將發佈其第六次評估報告的第一部分,該報告總結了過去七年關於氣候變化的科學發現,並將成為進一步政策討論的基礎,包括聯合國主辦的 COP26 會議,計劃於11月舉行。

氣象數據缺口

非洲是世界上數據最稀缺的大陸

來源:世界氣象組織,氣象圖表

注:僅顯示不同位置的世界氣象組織氣象站

2019年,非洲的氣象數據基礎設施正在迅速惡化,只有22%的站點符合全球報告標準。

數據的缺乏使得在這個特別脆弱的大陸上更難保護人們免受氣候變化的影響。根據 聯合國氣候變化框架公約,非洲對全球變暖的貢獻最小,同時也最缺乏應對氣温上升帶來的毀滅性後果的能力。國際貨幣基金組織的 報告 估計,與加拿大和俄羅斯等更涼爽、更富裕的國家相比,撒哈拉地區的人均國內生產總值將隨着全球氣温上升每攝氏度約下降2%,而這些國家的增長率將增加1%。

對於馬里人民來説,失去61223號站的後果更為直接和悲慘。它收集的數據對於預測席捲該地區的突然和猛烈陣風至關重要,這些陣風引發沙塵暴和危險的水流。居民們接受過良好訓練,以便傾聽61223號站發出的警報,警告他們即將來臨的大風。長而扁平的平底獨木舟pinasses會停止航行並尋求庇護。

2011年,尼日爾河和德博湖周圍因風而導致的死亡事件約有10人,在61223號站停止運行的那一年,這一數字激增至70人。

Youba Sokona對非洲天氣數據的匱乏感到沮喪,這種情況已持續了近半個世紀。

他第一次遇到這個問題是在28歲攻讀博士學位時,當時他正在研究如何優化塞內加爾河流域的大壩建設。“為了設計一座大壩,你需要至少100年的水文氣象數據長期系列,”現年71歲的Sokona説道。“我只有整個河流系統的七年觀測數據。”

這種信息通常在歐洲和北美的項目中很容易獲得。隨着Sokona在全球氣候界的地位不斷上升,這種差異變得更加明顯。作為非洲可持續發展專家,他於2014年被任命為IPCC第五次評估報告的首席作者。這份龐大的文件每六到七年由聯合國機構發佈一次,總結了關於氣候變化的最新科學發現,以指導世界領導人如何應對危機。

從他在巴馬科的家中講話,數十年來領導全球各地氣候機構後回到家鄉的索科納回憶起圍繞該文件的複雜政治,該文件必須得到所有聯合國會員國的批准。“突然間,非洲成員意識到在北半球有大量關於氣候變化的信息,但南半球卻沒有。”他説。“這不是因為南半球沒有發生氣候變化,而是因為沒有數據,沒有前期研究,IPCC無法依賴。”

尤巴·索科納(左)在2014年柏林發佈IPCC第五次評估報告。攝影師:托馬斯·科勒/Photothek索科納表示,非洲代表威脅要拒絕2014年的報告,在斯德哥爾摩和橫濱的會議期間發生了激烈的口角。然而,該文件最終還是發表了,為全球領導人設定了將全球變暖控制在工業化前水平以下1.5ºC的目標奠定了基礎,這一目標支撐着今天的一系列氣候政策。

尤巴·索科納(左)在2014年柏林發佈IPCC第五次評估報告。攝影師:托馬斯·科勒/Photothek索科納表示,非洲代表威脅要拒絕2014年的報告,在斯德哥爾摩和橫濱的會議期間發生了激烈的口角。然而,該文件最終還是發表了,為全球領導人設定了將全球變暖控制在工業化前水平以下1.5ºC的目標奠定了基礎,這一目標支撐着今天的一系列氣候政策。

然而,這一經歷凸顯了一種不舒服的不平等。IPCC的作者啓動了一個項目,讓更多來自非洲的學者參與其中;索科納表示,自那時以來,已有700多人蔘加了強調IPCC非洲數據差距的講座和會議。他們被鼓勵在自己的國家收集信息,發表論文,並就現有出版物提供反饋,以引起發達國家作者對非洲問題的關注。

即將發佈的IPCC報告中包括前所未有數量的非洲作者,並有消息稱該報告將突出非洲大陸數據不足的問題,消息來源熟悉該文件的內容,但要求不透露姓名,因為其內容屬機密。

但發達國家和發展中國家之間的研究差距仍然很大。“信息有限是主要問題之一,”Sokona説。“自第五次評估以來,我們在非洲取得了巨大進展和影響,但仍然需要更多。”

然而,在薩赫勒地區,沒有人需要科學家告訴他們氣候正在以危險的方式變化。

居住在那裏的人們在過去幾十年中看到河流乾涸,雨水變得不可預測,致命的乾旱和極端高温變得更加普遍。惡劣的天氣使種植稻米和棉花等作物變得更加困難,而這兩者是主要的經濟驅動力。這迫使數十萬人前往首都巴馬科尋找工作,或者冒險沿着撒哈拉沙漠上危險的遷徙路線試圖到達歐洲。

在2012年事件發生之前,馬裏時任總統阿馬杜·圖爾曾密切關注天氣。“他會在電視上關注所有天氣預報,然後會打電話給氣象部長詢問具體信息,”氣象局局長圖爾説(兩人沒有關係)。前總統圖爾在2012年發生政變被推翻。

自那時以來,氣候變化已經成為許多西方國家政治議程的重要議題,因為公民要求採取更強有力的行動。但在非洲,通常有更緊迫的事務。由於國家氣象機構的預算緊張,政治領導人對資助氣候研究不感興趣,非洲研究人員依賴於國際機構或非營利組織的支持。世界銀行、國際貨幣基金組織和數十家非營利組織都有擴展該大陸氣象站網絡的計劃。但一旦項目結束,預算也就終止了。設施開始破舊,數據也停止傳輸。

“原來,在一個好主意和實際運作之間有一段很長的路程,”荷蘭代爾夫特理工大學的教授尼克·範德吉森説。過去七年,他一直在運營跨非洲水文氣象觀測站(Trans-African Hydro-Meteorological Observatory,簡稱TAHMO),這是一個遍佈非洲的天氣站網絡,為包括世界氣象組織在內的大約300個科研機構提供數據。

最常見的設施類型被稱為綜合氣象站,就像廷巴克圖的61223號站一樣。它們通常是手動操作的,包括用於測量從土壤濕度到氣壓等一切的精密設備。需要一組操作員來數字化數據並維護儀器。在非洲鄉村,這意味着與昆蟲和動物進行持續的鬥爭。

“昆蟲喜歡進入氣象站,因為它們通常比外面涼爽,”範德吉森説。“我們發現了黃蜂、螞蟻、鳥類等各種巢穴。”

一個TAHMO氣象站。來源:TAHMO範德吉森推出TAHMO時的願景是使氣象站更加負擔得起。目標是將建立一個氣象站的成本從2萬美元降低到僅200美元。為了降低維護成本,該團隊設計了一個沒有移動部件的緊湊型站點,通過手機自動傳輸數據。整個過程如此簡單,甚至可以由兒童維護。事實上,該非營利組織的一個倡議是在當地學校安裝氣象站,作為教育年輕人氣象站重要性的一部分。

一個TAHMO氣象站。來源:TAHMO範德吉森推出TAHMO時的願景是使氣象站更加負擔得起。目標是將建立一個氣象站的成本從2萬美元降低到僅200美元。為了降低維護成本,該團隊設計了一個沒有移動部件的緊湊型站點,通過手機自動傳輸數據。整個過程如此簡單,甚至可以由兒童維護。事實上,該非營利組織的一個倡議是在當地學校安裝氣象站,作為教育年輕人氣象站重要性的一部分。

範德吉森還沒有達到每個站點200美元的目標,但目前每個單位約2000美元的成本使TAHMO比其他替代方案更加實惠。

該團隊正在謹慎前行。範德吉森表示,他們的首要任務是隻安裝他們實際能夠維護的設備。在非洲600多個TAHMO氣象站中,沒有一個位於馬裏。

自從他還是個孩子時,提姆布圖的故事就深深吸引着海寧·阿里·迪亞基特,提姆布圖是撒哈拉最南端的古老學習和貿易中心。他的父親是馬裏移民,在布基納法索,他會花幾個小時講述自己穿越沙漠和尼日爾河的漫長旅程,讚美這座城市的黃金時代。

提姆布圖是該地區的中心樞紐,吸引來自世界各地的遊客。在16世紀,人們為了向居住在那裏的智者學習伊斯蘭神學、歷史和哲學,會長途跋涉數週甚至數月。穿越沙漠的貝都因部落會經過這裏,帶領着裝載着鹽、黃金和奴隸的駱駝隊穿越沙漠。

2012年,迪亞基特前往艾哈邁德·巴巴研究所,該所正在數字化約2萬份古老文件。攝影師:Souleymage Ag Anara/AFP所有這些帶來了新知識,從醫學、天文學和伊斯蘭法學的論文到詩歌、流行文化、農業技術,以及關於天氣的重要更新。這些信息記錄在大部分用阿拉伯文書寫的手稿中,也有用Songhay和Tamasheq等當地語言書寫的。這些文稿代代相傳,藏匿在城市標誌性的泥磚清真寺和房屋中。

2012年,迪亞基特前往艾哈邁德·巴巴研究所,該所正在數字化約2萬份古老文件。攝影師:Souleymage Ag Anara/AFP所有這些帶來了新知識,從醫學、天文學和伊斯蘭法學的論文到詩歌、流行文化、農業技術,以及關於天氣的重要更新。這些信息記錄在大部分用阿拉伯文書寫的手稿中,也有用Songhay和Tamasheq等當地語言書寫的。這些文稿代代相傳,藏匿在城市標誌性的泥磚清真寺和房屋中。

到了19世紀,馬裏帝國的衰落和法國的殖民統治結束了幾個世紀以來研究手稿的慣例。這些文件逐漸消失,幾乎被所有人遺忘。一個多世紀後,西方學者發現它們時感到困惑。他們的發現使他們能夠重寫西非歷史,他們之前認為這些歷史僅通過口頭傳統保存。

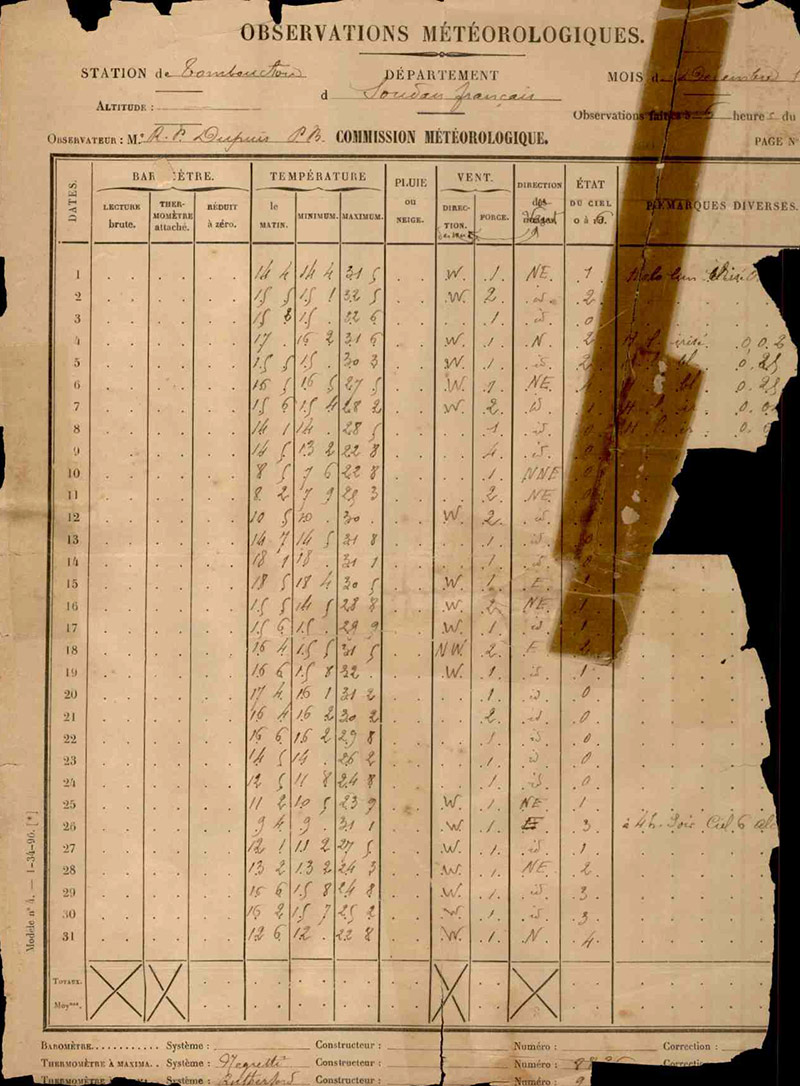

1897年的廷巴克圖61223號站的天氣觀測報告,這是該站開始運營的那一年來源:馬裏氣象局迪亞基特(Diakité)對廷巴克圖珍貴手稿的痴迷促使他於2012年2月前往該市的艾哈邁德·巴巴研究所,該研究所正在數字化大約2萬份古老文件。當時迪亞基特並不知道,他是最後一位在叛亂分子接管該市之前從廷巴克圖以外前來看手稿的研究人員之一。回到法國後,他在電視上看到該市被接管的消息。他從伊斯蘭激進分子的勝利到宗教陵墓的毀壞,從恐怖組織焚燒手稿的毀滅性消息,再到廷巴克圖長期保管者拯救了許多手稿的報道,一直關注着這個故事,後來得知他們要麼將手稿藏在城市裏,要麼將它們走私到巴馬科。

1897年的廷巴克圖61223號站的天氣觀測報告,這是該站開始運營的那一年來源:馬裏氣象局迪亞基特(Diakité)對廷巴克圖珍貴手稿的痴迷促使他於2012年2月前往該市的艾哈邁德·巴巴研究所,該研究所正在數字化大約2萬份古老文件。當時迪亞基特並不知道,他是最後一位在叛亂分子接管該市之前從廷巴克圖以外前來看手稿的研究人員之一。回到法國後,他在電視上看到該市被接管的消息。他從伊斯蘭激進分子的勝利到宗教陵墓的毀壞,從恐怖組織焚燒手稿的毀滅性消息,再到廷巴克圖長期保管者拯救了許多手稿的報道,一直關注着這個故事,後來得知他們要麼將手稿藏在城市裏,要麼將它們走私到巴馬科。

現在,迪亞基特是明尼蘇達州科爾維爾聖約翰大學希爾博物館和手稿圖書館的西非手稿目錄員,他的工作是掃描和分析大約1萬到1.5萬份手稿。這只是總數可能達數十萬份手稿中的一小部分。

這些文本中的一些可以在線上訪問,提供了幾個世紀前天氣狀況的線索。其中一篇談到了1785年的乾旱導致的饑荒;其他包括關於在雨季沙漠中河流湧現的確切地點的段落。大量有關喚雨或停雨的魔法咒語表明,天氣是人們花費大量時間試圖控制的事物。

在歐洲,研究人員利用修道院和圖書館的手稿和古老書籍來了解過去氣候的情況,但似乎沒有人像現在這樣利用通佈圖的手稿。“首要任務是保存一切,其次是確保可以從任何地方查看這些手稿,”Diakité説。“我們進展順利,但仍有很多工作要做。”

Diakité的努力挽救寶貴信息與更大規模的努力相呼應,以恢復丟失的非洲氣象數據。數百本有價值的氣象讀物和文件存放在整個非洲的檔案館中,許多被黴菌覆蓋,其他則任由白蟻、火災和洪水摧殘。

“我們在非洲仍然有大量紙質信息,存放在氣象服務和其他機構中,這些機構過去測量和觀測了天氣和氣候,”來自WMO的Hechler説。“我們需要趕緊找到這些紙質數據,掃描它們,製作清單並編碼數據——這是一個需要大量人力的巨大工作。”

世界氣象組織贊助了數據挽救計劃,並努力吸引捐助者。從2014年到2016年,該組織與馬裏、布基納法索和尼日爾的國家氣象辦公室合作,進行了大規模的氣象數據挽救行動。成千上萬份文件曾經雜亂堆放在儲藏室裏,現在都整齊地放在盒子裏,全部經過正確編碼和分類。

阿里·迪亞基特(Ali Diakité)(左)和保羅·內勒(Paul Naylor)在希爾大學圖書館和手稿圖書館檢查手稿。來源:希爾大學圖書館和手稿圖書館在馬裏,已掃描了14,655份月度氣候表,並將其與國家數據庫鏈接起來。這些信息使機構專家能夠為該國不同地區雨季的開始和結束開發模型。

阿里·迪亞基特(Ali Diakité)(左)和保羅·內勒(Paul Naylor)在希爾大學圖書館和手稿圖書館檢查手稿。來源:希爾大學圖書館和手稿圖書館在馬裏,已掃描了14,655份月度氣候表,並將其與國家數據庫鏈接起來。這些信息使機構專家能夠為該國不同地區雨季的開始和結束開發模型。

至於61223號氣象站,由於氣象機構仍無法保證員工和設施的安全,因此仍處於離線狀態,圖雷表示。如果它恢復工作,約90%的儀器將需要更換。儘管如此,圖雷的機構在過去十年裏設法在馬裏安裝了40個新的氣象站。

“現在非洲已經有了一種數據的框架,”赫克勒説。“通過所有這些倡議,我們可以將今天和未來收集的新數據與現有數據連接起來。這是第二好的做法,但從科學角度來看仍然是一種好方法。”

— 在卡塔琳娜·霍伊的幫助下