貝魯特和其市民在2020年爆炸事件之後是如何重建的 - 彭博社

bloomberg

貝魯特蓋塔維社區的重建工作,該社區在爆炸中受到嚴重破壞。

貝魯特蓋塔維社區的重建工作,該社區在爆炸中受到嚴重破壞。

攝影師:Manu Ferneini,彭博商業週刊

2020年8月4日,在貝魯特港口發生爆炸後,瑪麗安娜·韋貝發現她的城市變成了廢墟。街道上覆蓋着厚厚的灰色灰塵。從破碎的窗户上掉落的玻璃在腳下發出嘎吱作響的聲音。門被炸飛了。汽車被壓毀了。茫然的居民們審視着這一切的毀滅,想知道發生了什麼,以及他們如何才能恢復。

隨着爆炸的消息傳遍全球,她的Instagram賬號變得繁忙起來,緊急的WhatsApp消息湧入,電話也開始不停地響個不停。朋友和熟人們都在打電話,想要了解韋貝和她的家人的消息,更重要的是,詢問他們如何可以幫忙。“起初我説,‘打紅十字會吧,’但他們説,‘不,我們想幫助你,’”韋貝回憶道,她指着窗外仍然是廢墟中的港口糧倉。 “我想:人們現在真正需要什麼?門和窗户。”

爆炸是由存放在海濱倉庫中的數百噸硝酸銨着火併爆炸引發的。它造成了200多人死亡,6,000人受傷,80,000棟房屋受損,至少30萬人流離失所——根據世界銀行的估計,造成了46億美元的物理損失。當衝擊波橫掃貝魯特時,它摧毀了無數社區,無論是富裕還是貧困,老年人、窮人、移民和難民的家園。在一個已經被內戰、貪婪和對遺產的漠視所毀壞的城市中,爆炸摧毀了一些仍存留着20世紀初期建築的最大聚集區,這些建築具有標誌性的高天花板和三拱窗户。

貝魯特攝影師:Manu Ferneini,彭博商業週刊危機威脅着黎巴嫩內戰結束以來的三十年來發生的事情。這裏的發展通常意味着金錢易手,獲得許可砍伐樹木、拆除建築物或清理考古遺址。幾乎沒有公開討論,也沒有聽證會,責任追究很少——只是無休止的拆除和建設循環。

貝魯特攝影師:Manu Ferneini,彭博商業週刊危機威脅着黎巴嫩內戰結束以來的三十年來發生的事情。這裏的發展通常意味着金錢易手,獲得許可砍伐樹木、拆除建築物或清理考古遺址。幾乎沒有公開討論,也沒有聽證會,責任追究很少——只是無休止的拆除和建設循環。

幾天之內,韋貝和一個朋友創立了一個名為Bebw’shebbek的團體,阿拉伯語意為“門和窗户”。他們的目標是通過讓人們留在家中來保護社區的社會結構。最初依靠大約200名志願者,Bebw’shebbek已經從那些早期混亂的日子發展成一個專注的團體,全職僱傭約50人。他們修復了大約900所房屋,使用真實材料,努力最小程度地破壞這座紅瓦奧斯曼時代寶石頻繁被拆除以為豪華塔樓讓路,而這些塔樓與周圍環境幾乎沒有聯繫。

在整個努力過程中,有一個組織因其幾乎缺席而引人注目:黎巴嫩政府。“許多非政府組織説我們不是政治性的,但當然我們是政治性的,”韋貝説。“我們一直在經營這個國家。”

在貝魯特Gemmayze的Bebw’shebbek辦公室查看建築圖紙。攝影師:Manu Ferneini(彭博商業週刊)Bebw’shebbek是數十家非營利組織和社區倡議中的一員,它們站出來填補了國家留下的真空。爆炸發生後,幾乎沒有官方的緊急響應,沒有向全國發布關於這場災難的信息,沒有努力營救倖存者脱離廢墟,清理街道,為無家可歸者提供住所,或者加固即將倒塌的建築物。

在貝魯特Gemmayze的Bebw’shebbek辦公室查看建築圖紙。攝影師:Manu Ferneini(彭博商業週刊)Bebw’shebbek是數十家非營利組織和社區倡議中的一員,它們站出來填補了國家留下的真空。爆炸發生後,幾乎沒有官方的緊急響應,沒有向全國發布關於這場災難的信息,沒有努力營救倖存者脱離廢墟,清理街道,為無家可歸者提供住所,或者加固即將倒塌的建築物。

在冬季來臨之前,為了封閉屋頂和重新玻璃窗户的競賽中,草根倡議與國際捐助者和不願將資金轉移給揮霍數十億援助資金且無法安全處理垃圾或污水的貪污政府的聯合國機構合作。獨立組織建立了Base Camp和Nation Station,這些團體協調志願者,他們熱切地希望清理玻璃碎片,提供援助,並讓人們重返家園。一家當地餐廳創建了Matbakh El Kell,或者説是Everyone’s Kitchen,為救災工作者、新無家可歸者和其他有需要的人提供食物。而貝魯特遺產倡議則確定並努力挽救了爆炸中受損的650座歷史建築,由一隊穿着熒光背心的建築師和工程師免費評估損壞情況並制定修復計劃。

一個由志願團體Nation Station運營的社區廚房。攝影師:Manu Ferneini,彭博商業週刊一年多過去了,許多建築物沿着鋪滿鵝卵石的小巷和陡峭的樓梯穩定下來,家庭式小店得到翻新,公寓重新粉刷,百葉窗更換,傢俱修復。在熱鬧的夜生活中心Gemmayze和Mar Mikhail,酒吧和餐館再次人滿為患。它們有了新的玻璃門面,新粉刷的木製品,清晰的標識,一些是由常客的眾籌和捐款支付的。

一個由志願團體Nation Station運營的社區廚房。攝影師:Manu Ferneini,彭博商業週刊一年多過去了,許多建築物沿着鋪滿鵝卵石的小巷和陡峭的樓梯穩定下來,家庭式小店得到翻新,公寓重新粉刷,百葉窗更換,傢俱修復。在熱鬧的夜生活中心Gemmayze和Mar Mikhail,酒吧和餐館再次人滿為患。它們有了新的玻璃門面,新粉刷的木製品,清晰的標識,一些是由常客的眾籌和捐款支付的。

國家仍然看不到蹤影,爆炸暴露了其功能紊亂的程度。沒有人被追究責任,人們仍然質疑為何這樣危險的物質能夠被允許存放在首都的中心多年。因此,最初作為災難應急響應而設想的倡議已經變成了永久性的項目。這些項目已將重點轉向為那些在爆炸將首都摧毀之前已經陷入財務和經濟崩潰的人們提供食物和支持。

2019年開始的銀行危機已經吞噬了數百萬人的積蓄,去年經濟收縮超過20%;至少一半長期被歸類為中等收入國家的人口現在被視為貧困人口。貨幣在黑市上貶值超過90%,引發了三位數的通貨膨脹,加劇了黎巴嫩人在疫情和旨在控制新冠病毒的封鎖措施中遭受的苦難。破產的政府無法再提供電力,導致首都大部分地區每天只有不到一小時的電力供應。在温暖的冰箱裏食物腐爛的情況下,看到市民睡在陽台上並不罕見,他們被悶熱的濕氣弄得無法入睡。

貝魯特港口的糧食筒倉,從Bebw’shebbek的辦公室看到。攝影師:Manu Ferneini,彭博商業週刊在港口本身,該國主要的糧食筒倉被炸開,金色的穀物堆灑落一地。到了晚春,這些穀物在冬雨和地中海陽光的滋養下長出了麥苗,吸引了老鼠和其他害蟲。如今,港口的運營能力僅為其容量的一小部分;大多數起重機因為沒有資金進行維護而無法運作。與此同時,重建該設施的提議被擱置。在爆炸發生後辭職的政府尚未得到取代。“爆炸發生時,國家缺席了,”歷史保護的資深倡導者Maya Ibrahimchah説道,她創立了一個幫助翻新了3000多套公寓和近400家商店的團體。“人民做了國家的工作。政治階層明顯無所作為。”

貝魯特港口的糧食筒倉,從Bebw’shebbek的辦公室看到。攝影師:Manu Ferneini,彭博商業週刊在港口本身,該國主要的糧食筒倉被炸開,金色的穀物堆灑落一地。到了晚春,這些穀物在冬雨和地中海陽光的滋養下長出了麥苗,吸引了老鼠和其他害蟲。如今,港口的運營能力僅為其容量的一小部分;大多數起重機因為沒有資金進行維護而無法運作。與此同時,重建該設施的提議被擱置。在爆炸發生後辭職的政府尚未得到取代。“爆炸發生時,國家缺席了,”歷史保護的資深倡導者Maya Ibrahimchah説道,她創立了一個幫助翻新了3000多套公寓和近400家商店的團體。“人民做了國家的工作。政治階層明顯無所作為。”

Ibrahimchah的團隊目前正在修復近十幾棟住宅樓。攝影師:Manu Ferneini,彭博商業週刊穿着定製的西褲、白襯衫和內襯皮革的SUV,Ibrahimchah看起來並不像一個激進分子。但當她向前傾身,拉開肩膀長度的金髮,展示她説是在維護貝魯特建築遺產的示威活動中受傷頭部縫合傷疤時,情況就不同了。

Ibrahimchah的團隊目前正在修復近十幾棟住宅樓。攝影師:Manu Ferneini,彭博商業週刊穿着定製的西褲、白襯衫和內襯皮革的SUV,Ibrahimchah看起來並不像一個激進分子。但當她向前傾身,拉開肩膀長度的金髮,展示她説是在維護貝魯特建築遺產的示威活動中受傷頭部縫合傷疤時,情況就不同了。

易卜拉欣查記得,位於烈士廣場的裏沃利(Rivoli)電影宮,一座上世紀50年代的電影宮,被拆除,如今空地僅用作停車場。她為市中心迷宮般的蘇克(Souks)的消失感到惋惜,在那裏她買了第一雙鞋,如今被一個專為富裕的本地人和外國人而設的購物和辦公區所取代。2019年,她醒來得知,位於她祖母家附近的一座公園正在被剷除樹木,為建地下停車場讓路。易卜拉欣查説:“我看着這座城市在我眼前消失,我花了25年的時間為遺產而奮鬥,而現在突然間,一切都開始變好了。”

她領導的團體名為Beit el Baraka(“祝福之家”),正在對圍繞耶穌花園的近十二棟住宅樓進行全面翻修,這片綠地是上世紀60年代由耶穌教團捐贈給城市的。Beit el Baraka計劃翻新內部,粉刷和塗料外立面,並最終安裝太陽能電池板,提供可靠的電力來源。她説:“我們正在擴展到城市規劃領域”,眺望着一棟被腳手架和綠色網布覆蓋的建築。目標是向居民證明他們的社區“可以獨立生存,可以自給自足。因為市政府和政府什麼也沒給他們。”

接下來是公園本身——它的小徑、長椅、遊樂場和圖書館建築。像這座城市的許多綠地一樣,它對公眾關閉,大門被鎖鏈和掛鎖鎖住。與一個住在廣場上的建築師合作,並諮詢當地居民,Beit El Baraka已經獲得資金重新開發這座公園。該團體將其重新構想為一個更綠色的空間,改善遊樂區、跑道、配備免費Wi-Fi的翻新圖書館,以及一個開放區域用於舉辦社區活動和音樂會。最重要的是,Beit el Baraka計劃僱用當地人重建和管理整個運營。一位在爆炸後加入該團體的建築師埃利·阿拉伯(Elie Al-Arab)現在負責重建部門,他説:“這是革命的一部分,我們正在喚起人們對電力、水和公共空間是他們的權利的意識,國家應該在過去30年裏提供這些。”

腳手架在爆炸地區隨處可見。攝影師:Manu Ferneini,彭博商業週刊隨着這個團隊項目的傳播,城市已經要求貝特爾巴拉卡是否也願意接手穆夫提哈桑·哈立德花園,就在易卜拉欣查的祖母家附近,兩年前那裏的樹木被連根拔起。城市曾提議建造一個地下車庫,然後在地上重建公園。公眾的強烈抗議使這個計劃泡湯了。

腳手架在爆炸地區隨處可見。攝影師:Manu Ferneini,彭博商業週刊隨着這個團隊項目的傳播,城市已經要求貝特爾巴拉卡是否也願意接手穆夫提哈桑·哈立德花園,就在易卜拉欣查的祖母家附近,兩年前那裏的樹木被連根拔起。城市曾提議建造一個地下車庫,然後在地上重建公園。公眾的強烈抗議使這個計劃泡湯了。

現在易卜拉欣查接到來自整個貝魯特的人們的電話,請求幫助美化他們社區中仍然存在的任何小綠地。她説:“我們正在努力尋找微小的公共空間,在每個角落創造這些小公園,我們將讓居民參與進來,讓他們開始照看這些地方。”“在某個時候,你會看到多米諾效應。”

儘管貝魯特顯然受益於獨立團體的工作,但其經歷突顯了依賴非營利組織和志願者重建城市的危險。儘管貝卜沙貝克取得了成功,韋貝計劃搬到迪拜,因為自爆炸以來,她的十幾歲女兒一直和一個姑姑住在一起。“我需要工作。我沒有一直這樣做的奢侈。”韋貝説,她的眼睛因為即將離開的前景而淚流滿面。她説,這個倡議並不打算永久存在,它已經完成了它的使命——修復了城市的物理結構,同時建立了社區網絡,併為數十名失業或就業不足的大學畢業生提供了工作經驗。“這些年輕人現在可以管理一個國家了,”她説,手勢着團隊圍坐在俯瞰港口的貝卜沙貝克辦公室的桌子周圍。“這取決於他們。”

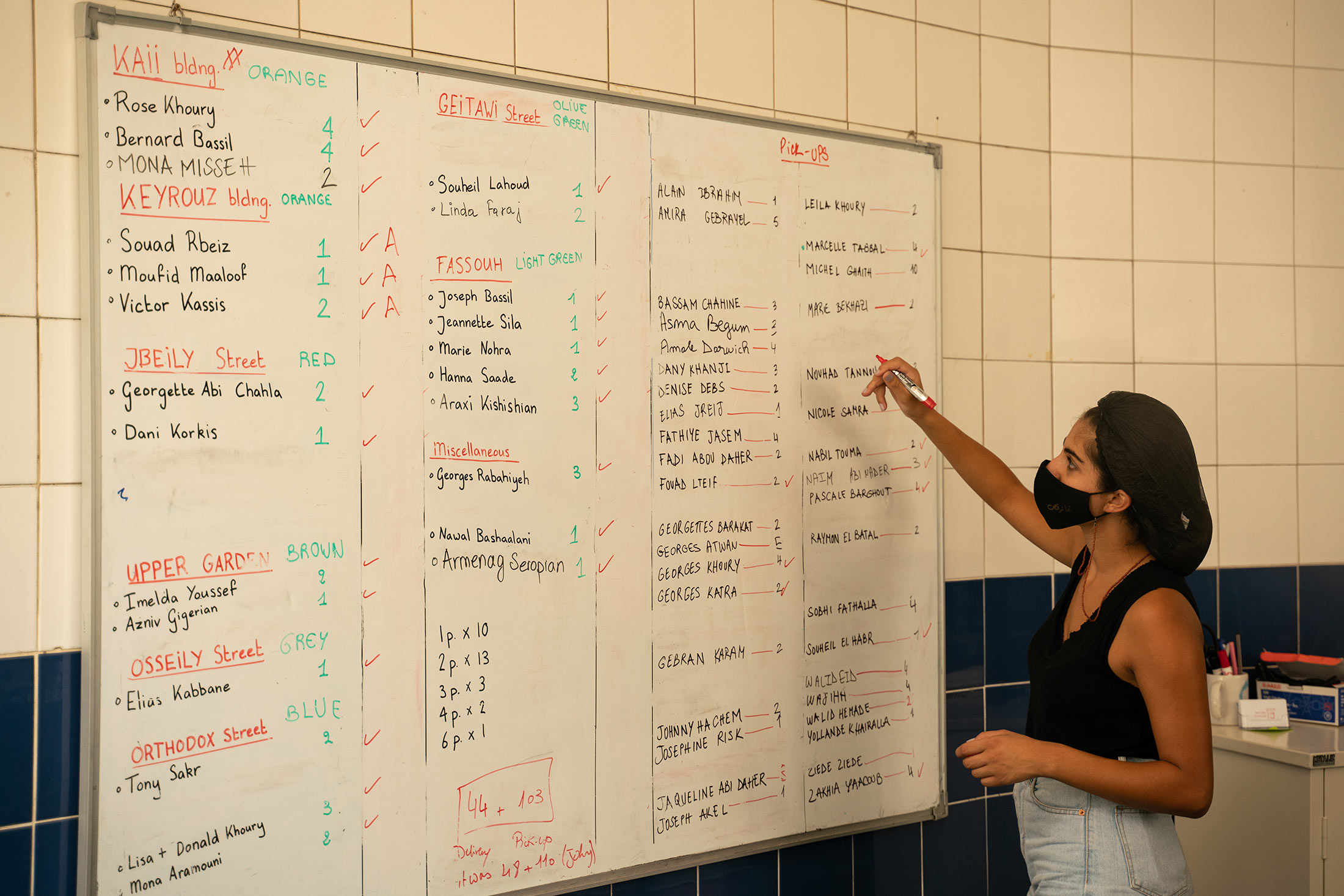

一個在Nation Station社區廚房的白板。攝影師:Manu Ferneini for Bloomberg Businessweek雖然一些人發誓要留下來,將他們的努力轉化為明年選舉中的政治收益,但許多其他人正在計劃移民,做出了與之前逃離衝突和困境、形成遍佈全球的僑民羣體所面臨的痛苦選擇。他們對重建首都和庇護無家可歸居民所付出的努力以及這場災難對統治階層幾乎沒有影響感到憤怒。2019年10月,那些走上街頭要求罪犯領導層下台的抗議者已經消失;他們現在正在做兩份工作維持生計,並排長隊等待汽油或煤氣。“我渴望正常生活,”負責Bebw’shebbek財務的二十多歲的Marwan Chahine説。“當你為生活的基本需求而奮鬥時,你不會考慮更大的事情。這正是我們所有人正在經歷的,這是非常危險的。”

一個在Nation Station社區廚房的白板。攝影師:Manu Ferneini for Bloomberg Businessweek雖然一些人發誓要留下來,將他們的努力轉化為明年選舉中的政治收益,但許多其他人正在計劃移民,做出了與之前逃離衝突和困境、形成遍佈全球的僑民羣體所面臨的痛苦選擇。他們對重建首都和庇護無家可歸居民所付出的努力以及這場災難對統治階層幾乎沒有影響感到憤怒。2019年10月,那些走上街頭要求罪犯領導層下台的抗議者已經消失;他們現在正在做兩份工作維持生計,並排長隊等待汽油或煤氣。“我渴望正常生活,”負責Bebw’shebbek財務的二十多歲的Marwan Chahine説。“當你為生活的基本需求而奮鬥時,你不會考慮更大的事情。這正是我們所有人正在經歷的,這是非常危險的。”

與此同時,Wehbe被一個問題困擾着:通過在國家失敗的地方挺身而出,民間社會是否削弱了本應爆發的民眾憤怒。她擔心志願者們無意中扼殺了他們夢想中的革命。隨着事態急劇惡化,疲憊不堪的民眾基本上保持了沉黙。“從人道主義角度來看,你不可能經歷了8月4日的爆炸,看到我們那天看到的一切,卻什麼都不做,”她説。“但我一直在問自己,如果什麼都不做會不會更好。”