伊斯坦布爾的飲水機可能很快就會回來,加入全球潮流-彭博社

bloomberg

伊斯坦布爾重新打開了蘇丹艾哈邁德三世噴泉的水龍頭,在託普卡帕宮的皇家門前。

伊斯坦布爾重新打開了蘇丹艾哈邁德三世噴泉的水龍頭,在託普卡帕宮的皇家門前。

攝影師:R. Hackenberg/The Image Bank

伊斯坦布爾的管理者長期以來一直以為口渴的人提供飲水而自豪,這可以從遍佈城市的數百座奧斯曼時代的公共飲水噴泉中看出。有些是供飲水的精美神龕,外觀雕刻精美,寬闊的屋檐可為行人遮蔭。其他噴泉則是簡單的矩形,嵌入牆壁,帶有水龍頭和水盆。

然而,大多數噴泉在幾十年的失修後已經乾涸 — 裂開或充滿垃圾,它們的石頭或大理石上佈滿塗鴉,有時水龍頭也不見了。有些幾乎被停放的汽車或堆積的建築材料掩蓋得難以看見。

儘管這些被忽視的噴泉,但城市歷史悠久的噴泉網絡為試圖將免費飲用水帶回公共空間的伊斯坦布爾官員提供了機會。伊斯坦布爾市長埃克雷姆·伊馬莫格魯去年宣佈了一項計劃,旨在修復城市的噴泉,稱其為“城市文化不可或缺的一部分”。市政府領導的團隊在2020年修復了40座噴泉,包括託普卡帕宮前蘇丹艾哈邁德三世的洛可可式亭子般的噴泉,並計劃在今年和未來持續進行同樣的工作。

伊斯坦布爾有數百座廢棄的奧斯曼時代飲水噴泉。計劃每年修復40座。攝影師:Colors Hunter - Chasseur de Coul/Moment Open“[噴泉]曾經是一個聚會點,是社區的核心,我們正在努力讓它再次成為這樣,”伊斯坦布爾市政府文化遺產辦公室副經理伊雷姆·布爾布爾説道。她的團隊正在優先考慮具有歷史意義、重要位置、迫切需要修復和市民高度關注的噴泉。布爾布爾補充道:“每天在社交媒體上和通過我們的呼叫中心,人們都在問為什麼這些噴泉沒有被使用。”

伊斯坦布爾有數百座廢棄的奧斯曼時代飲水噴泉。計劃每年修復40座。攝影師:Colors Hunter - Chasseur de Coul/Moment Open“[噴泉]曾經是一個聚會點,是社區的核心,我們正在努力讓它再次成為這樣,”伊斯坦布爾市政府文化遺產辦公室副經理伊雷姆·布爾布爾説道。她的團隊正在優先考慮具有歷史意義、重要位置、迫切需要修復和市民高度關注的噴泉。布爾布爾補充道:“每天在社交媒體上和通過我們的呼叫中心,人們都在問為什麼這些噴泉沒有被使用。”

類似的問題也在其他全球城市中迴響,導致倫敦、孟買和洛杉磯等地出現了一連串新建和翻新的噴泉。他們的支持者認為,噴泉是解決一系列問題的關鍵工具,儘管經常被忽視,但卻能帶來環境、公共衞生和社會公正方面的好處。而城市規劃師則將噴泉視為活躍、宜居城市中不可或缺的設施。

“大多數城市環境都有公共飲水噴泉的遺產,”洛杉磯NGO組織WeTap的創始人埃夫琳·温德爾説道。 WeTap“提供免費水是一個偉大文明的標誌。”

羅馬人和奧斯曼人

伊斯坦布爾的公共供水系統可以追溯到羅馬人,他們在城市建立了一套水庫、引水渠和水箱網絡,就像他們在整個帝國中所做的那樣。儘管這個時代的一些遺蹟仍然存在,但在伊斯坦布爾可見的噴泉是奧斯曼人建造的,作為他們擴建舊系統的一部分。富有的奧斯曼統治者和居民經常出資建造噴泉,作為履行慈善事業的宗教義務的一部分。

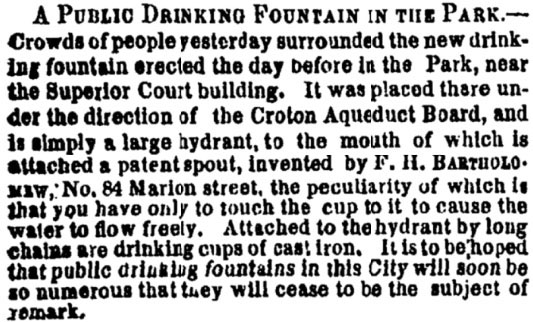

城市飲水泉的現代時代同樣得到了慈善家的支持:一位私人捐助者於1859年在倫敦資助了一個公共飲水泉,旨在對抗霍亂等水傳播疾病的傳播。紐約市在同一年在市政廳公園建立了第一個公共飲水泉,引發了《紐約時報》的一篇報道:“希望這座城市的公共飲水泉很快會變得如此之多,以至於它們不再成為人們關注的焦點。”

1859年6月11日的《紐約時報》報道了城市的一項新設施。來源:《紐約時報》檔案這個想法迅速傳播開來,得益於19世紀末的禁酒運動 —— 這是社會優先事項和意識形態在飲水泉的創立或忽視中得到體現的又一個例子,據舊金山灣區的城市設計師和規劃師Josselyn Ivanov表示。19世紀末,“許多飲水泉被捐贈,旨在鼓勵窮人戒酒,” Ivanov説。“你可以看到這一點與今天試圖給人們提供除含糖飲料之外的選擇之間存在直接聯繫。”

1859年6月11日的《紐約時報》報道了城市的一項新設施。來源:《紐約時報》檔案這個想法迅速傳播開來,得益於19世紀末的禁酒運動 —— 這是社會優先事項和意識形態在飲水泉的創立或忽視中得到體現的又一個例子,據舊金山灣區的城市設計師和規劃師Josselyn Ivanov表示。19世紀末,“許多飲水泉被捐贈,旨在鼓勵窮人戒酒,” Ivanov説。“你可以看到這一點與今天試圖給人們提供除含糖飲料之外的選擇之間存在直接聯繫。”

倫敦、舊金山和墨爾本等城市已將安裝新飲水泉納入其對抗肥胖的戰略,尤其是在兒童中。環境問題是公共飲水泉再次引起關注的另一個主要推動因素,部分原因是因為它們通過幫助居民應對更頻繁的熱浪來促進氣候適應能力。公共飲水泉還提供了另一種選擇,以減少與瓶裝水相關的巨大塑料廢物和高能源成本;根據一項統計,全球每分鐘售出超過100萬個塑料瓶裝水。

WeTap的Wendel和其他人將美國、英國和其他國家過去幾十年公共飲水池的衰落與瓶裝水行業聯繫起來。“私營水務公司製造了一種不公平的恐懼,聲稱我們的公共供水系統存在問題,以便他們可以將同樣的水裝瓶銷售給我們,這種一次性包裝導致了我們現在面臨的非常危險的塑料[廢物]問題,”Wendel説。(該行業否認了這些説法,強調適用於瓶裝水的衞生法規以及包裝飲料作為替代含糖蘇打水的重要性。)

關閉的水龍頭

舊金山城市規劃師伊萬諾夫將自己對飲水池的興趣追溯到她童年時在加利福尼亞州薩克拉門託家附近一個無法使用的飲水池的記憶。“後來我瞭解到,它缺水,最終被移除,這表明里根時代對公共空間的撤資,”伊萬諾夫説,她在麻省理工學院寫了關於美國飲水池的碩士論文。

儘管扭轉這種撤資可能是一個挑戰,伊萬諾夫認為飲水池可以成為使城市空間復興的關鍵,還有其他的地點塑造工具,如公共長椅和街道樹。“許多美國城市已經開始更認真地思考為人們提供良好場所意味着什麼,如何讓他們在城市中步行,使用公共交通,支持本地企業並參與城市生活,”伊萬諾夫説。“但在這場復興中,飲水池被忽視了。”

新冠疫情既放大了這些問題,又使問題變得更加複雜,增加了對可用公共空間的需求,同時也助長了關於接觸公共設施(如飲水機)的擔憂,這些擔憂在很大程度上已被證明是錯誤的。在西雅圖,官員們出於健康考慮關閉了公共水龍頭,但當今年夏天城市遭遇創紀錄的高温時,他們不得不匆忙使其恢復正常運作。

疫情還凸顯了各種不平等,包括獲得水資源的問題。根據當地非政府組織的一份報告,在孟買,約200萬人——佔該市人口的16%——缺乏合法的供水連接和衞生設施。報告的撰寫者之一Purva Dewoolkar表示,新冠疫情的經濟影響只會加劇這一問題。

孟買已經恢復了包括維多利亞時代的弗洛拉噴泉在內的複雜歷史水池。攝影師:Dinodia Photo/Corbis Documentary“因為一切都轉移到了家庭,人們不再使用辦公室或學校等其他空間,這些地方他們以前可以獲得水資源,購買水和洗滌費用的經濟負擔增加了,”曼徹斯特大學的博士研究生Dewoolkar説,她正在研究孟買的衞生基礎設施,這也是她的家鄉。與伊斯坦布爾一樣,目前正在努力恢復孟買的一些歷史噴泉。但Dewoolkar和其他水權活動人士呼籲修復或在低收入地區安裝一些不那麼具有建築特色的噴泉。

孟買已經恢復了包括維多利亞時代的弗洛拉噴泉在內的複雜歷史水池。攝影師:Dinodia Photo/Corbis Documentary“因為一切都轉移到了家庭,人們不再使用辦公室或學校等其他空間,這些地方他們以前可以獲得水資源,購買水和洗滌費用的經濟負擔增加了,”曼徹斯特大學的博士研究生Dewoolkar説,她正在研究孟買的衞生基礎設施,這也是她的家鄉。與伊斯坦布爾一樣,目前正在努力恢復孟買的一些歷史噴泉。但Dewoolkar和其他水權活動人士呼籲修復或在低收入地區安裝一些不那麼具有建築特色的噴泉。

“我們必須考慮如何將噴泉放置在最需要的地方,以及它們可以產生最大影響,” Ivanov説道。“它們是否位於交通樞紐?人們是否在那裏鍛鍊?人們是否無家可歸?最重要的是,它們是否在城市中公平地分佈?”

在建立一個功能良好、被廣泛使用的城市噴泉網絡時,公平性和吸引力都很重要。Ivanov説,在舊金山,市政中心地區的一個飲水噴泉計劃被反對,因為有人反對無家可歸者使用它。而在遊樂場中的噴泉通常不允許沒有孩子陪同的成年人使用。巴黎的公共自來水公司Eau de Paris致力於確保水對所有巴黎居民都是可獲得且具吸引力的,他們在難民營附近設置了臨時飲水噴泉,並向移民分發可重複使用的水瓶,同時還設置了可以供應氣泡水的公共噴泉。

至於蘇黎世,它擁有1200多個運作正常的飲水噴泉,其中許多是獨特的歷史藝術品。“噴泉是那裏城市文化結構中美麗的一部分;你甚至可以參加噴泉之旅,”不列顛哥倫比亞大學的博士生兼前太平洋研究所研究員和水政策分析師Rapichan Phurisamban説道,她在那裏與他人合著了一份關於飲水噴泉和公共衞生的報告。

水和Wi-Fi

儘管歷史悠久的噴泉具有固有的吸引力,但城市可以通過品牌、設計和在線工具使新的水源更易於識別和更具吸引力。温哥華的TapMap應用程序標出了500多個公共飲水噴泉的位置,而巴塞羅那的新“涼爽步行”工具確定了最佳的行人路線以防止中暑:那些有很多陰涼和噴泉的路線。

“我們應該在我們的城市景觀中擁有功能良好且設計精良的事物,一個為人們提供所需之物的市民城市環境,”設計展覽蘇格蘭的創始人蘇珊娜·博蒙特(Susanna Beaumont)説,該展覽支持了當代設計,促進了公眾對噴泉的興趣和信任。“當你看Wi-Fi時,現在人們期望它在任何地方都是免費的,水也應該是一樣的。”

伊斯坦布爾蘇丹艾哈邁德廣場的德國噴泉。攝影師:Ozgur Donmaz/Photodisc在伊斯坦布爾,復興噴泉是一項費時的工作。在城市第五世紀的城牆沿線,Bülbül溜到一些臨時圍欄後面,她的市政團隊正在恢復一座與古代城牆相鄰的19世紀晚期噴泉。它的水龍頭曾經由一個水箱供水,現在正在被更換並連接到城市的自來水管網。一位專家正在使用手工具處理細節,清除以前修復的水泥,以便用一種不那麼損害的灰漿替換。噴泉的書法銘文也正在被清潔和重新鍍金,其中一條寫着:“這個虔誠的行為是為了窮人。”

伊斯坦布爾蘇丹艾哈邁德廣場的德國噴泉。攝影師:Ozgur Donmaz/Photodisc在伊斯坦布爾,復興噴泉是一項費時的工作。在城市第五世紀的城牆沿線,Bülbül溜到一些臨時圍欄後面,她的市政團隊正在恢復一座與古代城牆相鄰的19世紀晚期噴泉。它的水龍頭曾經由一個水箱供水,現在正在被更換並連接到城市的自來水管網。一位專家正在使用手工具處理細節,清除以前修復的水泥,以便用一種不那麼損害的灰漿替換。噴泉的書法銘文也正在被清潔和重新鍍金,其中一條寫着:“這個虔誠的行為是為了窮人。”

接下來是持續的維護。Bülbül説,一些修復過的伊斯坦布爾噴泉已經被盜取了水龍頭。其中一個噴泉在一次車禍中被撞碎了水盆。但好處開始蔓延開來。在託普卡帕宮門外的華麗車站旁邊,緊鄰當地的土地登記處,以及其他幾十個顯眼或不起眼的地點,伊斯坦布爾的公共噴泉中自由流淌着水,就像過去幾個世紀一樣。