美國空置監獄的第二次生命 - 彭博社

Zach Mortice

芝加哥庫克縣監獄複合體中最古老的部分即將被拆除,這提供了重新思考如何利用這個空間的機會。

芝加哥庫克縣監獄複合體中最古老的部分即將被拆除,這提供了重新思考如何利用這個空間的機會。

攝影師:斯科特·奧爾森/蓋蒂圖片社北美瑪麗亞·加斯帕(Maria Gaspar)1992年在小學時首次參觀了芝加哥庫克縣監獄,當時她是作為一個“嚇唬直男”項目的一部分。她在芝加哥的小村社區長大,對這座拘留設施的30英尺高的圍牆和壓倒性的存在非常熟悉。

“那是我後院的一部分,”她説。

在監獄臭名昭著的1號樓裏走過,看着籠子裏的男人,對加斯帕來説是一次具有深遠影響的經歷。作為芝加哥最著名的公共藝術家之一,她經常與庫克縣現役和前囚犯合作。她與囚犯的最後一次重要合作是在2018年,將監獄牆變成了一個屏幕,用於播放一個視頻裝置,將監獄內的聲音與社區之外聯繫起來。這件作品提出了一個問題:“擁有一個同時可見和不可見的地方意味着什麼?”

加斯帕的藝術項目是克里斯托弗·科爾曼在庫克縣監獄內感到可見的少數幾次經歷之一。他因毒品罪在那裏被監禁了六個月,當時他已經57歲,是他所在區域中最年長的人。他説:“我只是很高興做任何事情來逃離那個牢房。那是你可以放鬆的地方,你不必表現強悍。我需要那份理智。我從未加入過幫派。我體重只有135磅。每個人在那個系統中都受苦。”

在96英畝的範圍內,庫克縣監獄是美國最大的單一監獄場所,在該市西區具有強大的存在感。但它正在縮小:保釋改革於2017年要求庫克縣法官設定考慮被告財務能力的保釋金額後,監獄人口減少了16%,從7,000人下降(儘管這些數字此後已反彈)。今年,伊利諾伊州預審公平法案完全廢除了現金保釋;一旦在2023年完全實施,這有望進一步減少庫克縣被拘留的人數。年近100歲的第1區部分長期以來一直處於空置狀態,並且,連同該綜合體的其他幾個老舊部分,現在正在被拆除。

Gaspar的最新項目(仍處於早期階段)將與曾經被監禁的人合作,以回應第一師的拆除,問道:“廢除在物質上是什麼樣子的,通過摧毀,通過機構最古老部分的出現和消失?”她説。

美國監禁的人口不到總人口的1%,是世界上監禁率最高的國家,黑人在這一人口中佔據了不成比例的大部分。但是全國監獄的景觀正在發生變化。從1974年到2009年,被監禁的人數增加了五倍,大規模監禁的高峯出現在2008年,當時有230萬人被關押在監獄裏。此後,監獄人口減少了15.5%,社會學家賈裏德·威廉姆斯表示,研究監獄關閉和改建的監獄學家。

監獄再利用可以成為設計師願意放權的一個測試案例。

幾個最近的因素促成了這一趨勢。新冠疫情迫使監獄釋放囚犯,越來越多的州和城市在逮捕後釋放人員,而不是拘留他們,導致保釋前人口大幅下降。威廉姆斯統計,從2008年到2017年,監獄減少了200所,從2019年9月到2020年9月關閉了52所監獄,包括賓夕法尼亞、科羅拉多和紐約。

一些監獄已成功轉變為威士忌酒廠,青年旅舍,博物館和精品酒店。其他一些監獄已被拆除,有時是在當地保護主義者的反對聲中。但還有第三種選擇:監獄場所可以重新定位為積極努力消除大規模監禁帶來的傷害的地方。

“如果你要進行刑事司法改革,你必須考慮到將需要的物理基礎設施和程序基礎設施,”建築師Deanna Van Buren説,她的公司,設計正義+設計空間(DJDS),專門設計恢復性司法場所。成立於2015年,DJDS設計了非等級衝突調解和和平製造空間,社區空間倡議和非營利中心。

將監禁場所轉變為積極社區空間的最佳方式,是與基層活動人士合作,這是在這一領域工作的人所説的。從密集的城市監獄到偏遠的超級最高安全監獄,監禁場所存在於各種不同的背景中;決定哪些監獄關閉的共同特徵很少,而將它們轉變為新事物的程序也很少,Williams説道。這就使得與當地專家合作至關重要。監獄再利用可以成為設計師願意放權,讓政治組織工作背後的辯論形式退居次要的一個測試案例。

北卡羅來納州的瓦格勒姆矯正設施正在改建為一個為處於風險之中的男孩提供農場和教育中心。圖片由Group Project提供自1989年以來,北卡羅來納州一直是關閉監獄的領導者,關閉了62所監獄。但這個過程更多地是一種整合,而不是減少監禁人數。國家在20世紀中葉建立了一個龐大的路邊營監獄網絡,利用監獄勞工來修建和維護道路。 (州公路部於1930年接管了監獄系統。) 這些營地大多位於貧困的農村地區。

北卡羅來納州的瓦格勒姆矯正設施正在改建為一個為處於風險之中的男孩提供農場和教育中心。圖片由Group Project提供自1989年以來,北卡羅來納州一直是關閉監獄的領導者,關閉了62所監獄。但這個過程更多地是一種整合,而不是減少監禁人數。國家在20世紀中葉建立了一個龐大的路邊營監獄網絡,利用監獄勞工來修建和維護道路。 (州公路部於1930年接管了監獄系統。) 這些營地大多位於貧困的農村地區。

2017年,非營利組織GrowingChange接管了Wagram Correctional Facility,這是位於Wagram County的一座關閉的道路勞改營,開始將這個複雜的地方改建成一個種植農產品和家畜的農場。它還作為一個教育中心,為那些被趕出家庭和學校、處於緩刑期的處境危險的男孩們提供服務。

農場最初的用途是該團體努力的焦點。GrowingChange創始人Noran Sanford表示:“像Wagram這樣的監獄是將奴隸制與現代大規模監禁聯繫起來的鏈條中的一環,而在這個系統中,黑人和有色人種的比例是不成比例的。”“我們可以向你展示這個鏈接。我們可以向你展示隔離單元。我們可以談論北卡羅來納州如何使用更多的強迫性監獄勞工來修建道路,勝過其他任何州,我們可以向人們展示,我們都是這個系統的一部分。”

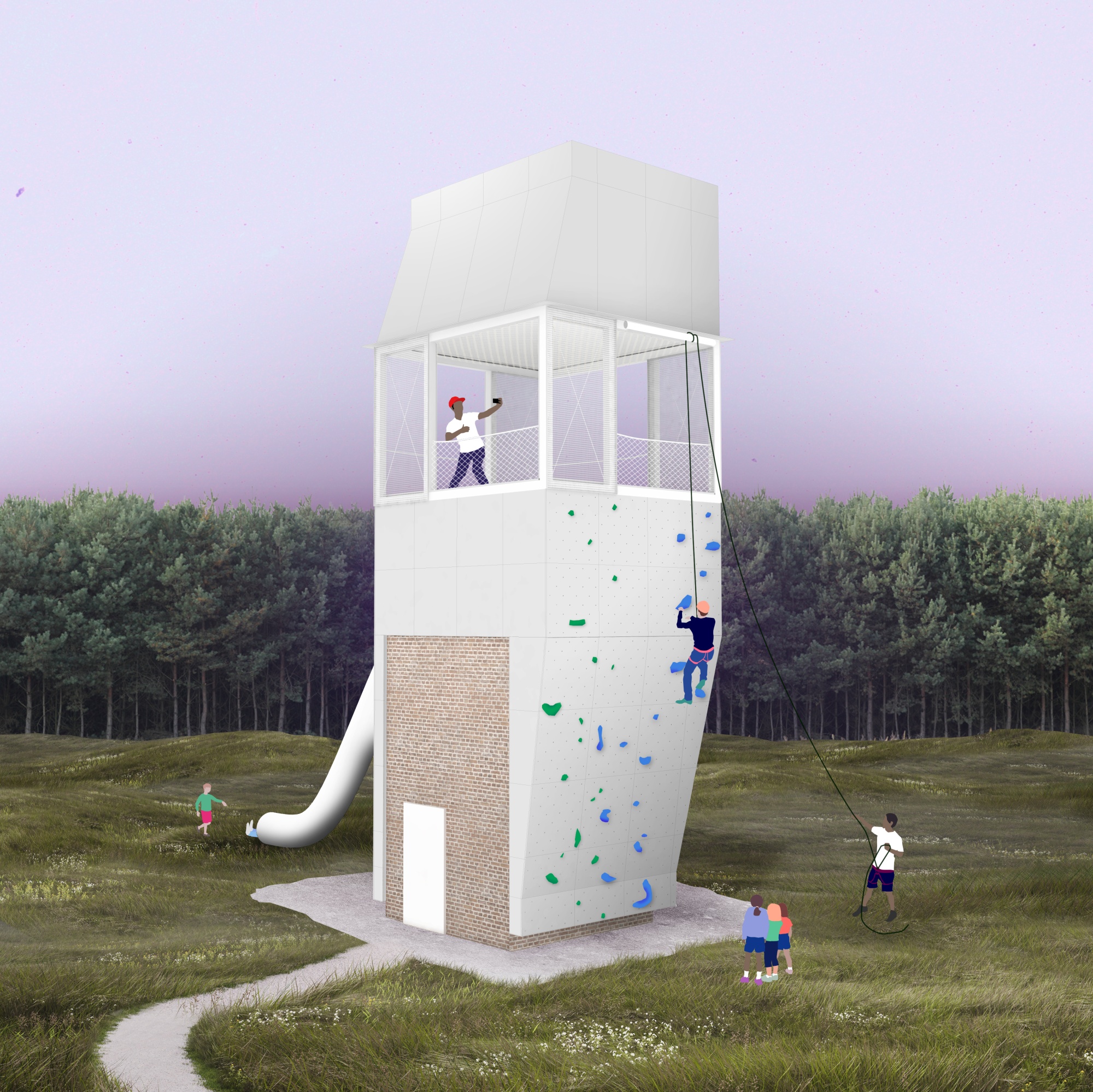

將監獄改建成可持續農場的計劃包括將囚室轉變為水產養殖池,並建造景觀庭院。設計師和參與重新思考監獄景觀的活動人士經常強調,這些地方只是剝削鏈條中的一部分。在南方,例如,土著人被迫離開土地,為依賴奴隸勞工的種植園讓路;一些種植園,比如路易斯安那州的Angola,後來成為了租用囚犯勞工給富有地主的監獄。最終,州政府管理了被監禁工人的勞動,他們可能會在先祖曾經勞作的同一片土地上工作。在其他地方,監獄建在煤礦上,當煤層枯竭時,也許會製造麥當勞制服和軍用防彈衣,或者為呼叫中心提供人員。如果你曾經想要在鐵絲網和一座哨塔下喂一頭驢,GrowingChange農場就是這樣的地方。到目前為止,學生們已經將一家舊商店改造成了GrowingChange的總部,建造了三個牧場供牲畜放牧,建造了一個移動式雞圈,並從一個正在腐爛的休閒遮陽棚中為牛建造了一個遮蔭結構。未來計劃包括將監獄牢房改造成水產養殖池,將“熱箱”單獨禁閉室用作錄音棚,將一座哨塔改造成攀巖牆。自然步道和樹上露營地將蜿蜒穿過監獄佔地67英畝的校園。該團體將這一轉換過程稱為“翻轉監獄。”

將監獄改建成可持續農場的計劃包括將囚室轉變為水產養殖池,並建造景觀庭院。設計師和參與重新思考監獄景觀的活動人士經常強調,這些地方只是剝削鏈條中的一部分。在南方,例如,土著人被迫離開土地,為依賴奴隸勞工的種植園讓路;一些種植園,比如路易斯安那州的Angola,後來成為了租用囚犯勞工給富有地主的監獄。最終,州政府管理了被監禁工人的勞動,他們可能會在先祖曾經勞作的同一片土地上工作。在其他地方,監獄建在煤礦上,當煤層枯竭時,也許會製造麥當勞制服和軍用防彈衣,或者為呼叫中心提供人員。如果你曾經想要在鐵絲網和一座哨塔下喂一頭驢,GrowingChange農場就是這樣的地方。到目前為止,學生們已經將一家舊商店改造成了GrowingChange的總部,建造了三個牧場供牲畜放牧,建造了一個移動式雞圈,並從一個正在腐爛的休閒遮陽棚中為牛建造了一個遮蔭結構。未來計劃包括將監獄牢房改造成水產養殖池,將“熱箱”單獨禁閉室用作錄音棚,將一座哨塔改造成攀巖牆。自然步道和樹上露營地將蜿蜒穿過監獄佔地67英畝的校園。該團體將這一轉換過程稱為“翻轉監獄。”

一座前哨塔將被重新用作娛樂攀巖牆。圖片由Group Project提供作為一名心理健康治療師,桑福德的方法強調服務學習。學生們在農場工作,同時規劃其發展,並在此過程中得到報酬。“我們把這座舊監獄的鑰匙交給他們,”桑福德説。“我們的期望是,受直接影響的人必須在你的領導結構中起到核心作用。在回答董事會之前,我要先回答青年。”

一座前哨塔將被重新用作娛樂攀巖牆。圖片由Group Project提供作為一名心理健康治療師,桑福德的方法強調服務學習。學生們在農場工作,同時規劃其發展,並在此過程中得到報酬。“我們把這座舊監獄的鑰匙交給他們,”桑福德説。“我們的期望是,受直接影響的人必須在你的領導結構中起到核心作用。在回答董事會之前,我要先回答青年。”

桑福德和他的青年領袖們與一羣麻省理工學院的建築和規劃學生合作制定了計劃,這些計劃最終凝聚為Group Project集體。在整個過程中,Group Project的設計“馴化了空間”,成員喬伊·斯沃德林説,用景觀庭院和寬敞的門廊軟化了類似軍營的環境,包括一個有趣的房間大小的、掛在樹上的門廊鞦韆。

擁有幾個成功的季節和低(8%)的累犯率,桑福德被要求在該州的其他監獄場所擴展。但他並不感興趣。“外部團體的介入將直接是一種不尊重,而不是當地人,”他説。“相反,計劃是以開放源模式分發我們所學到的東西。”

對當地知識的尊重也是賓夕法尼亞大學建築教授比利·弗萊明在2020年秋季工作室中的一個關鍵特點。該工作室是更廣泛的一項活動的一部分,旨在將設計工作室集中在支持綠色新政的項目上,它審視了阿巴拉契亞和密西西比三角洲的監獄場所,以期將它們轉變為康復和團結的空間。

弗萊明的工作室批評監獄產業依賴內外部的經濟不穩定性;這些場所在“工業化衰退和投資不足造成了一些最令人震驚和壓垮靈魂的貧困存在的地方”中蓬勃發展,弗萊明説。該工作室的目標是打破“監獄未能兑現對當地人承諾的導致的貧困循環,其中許多人實際上從未在監獄中找到工作,即使他們找到了,他們最終也會因此受創傷。”

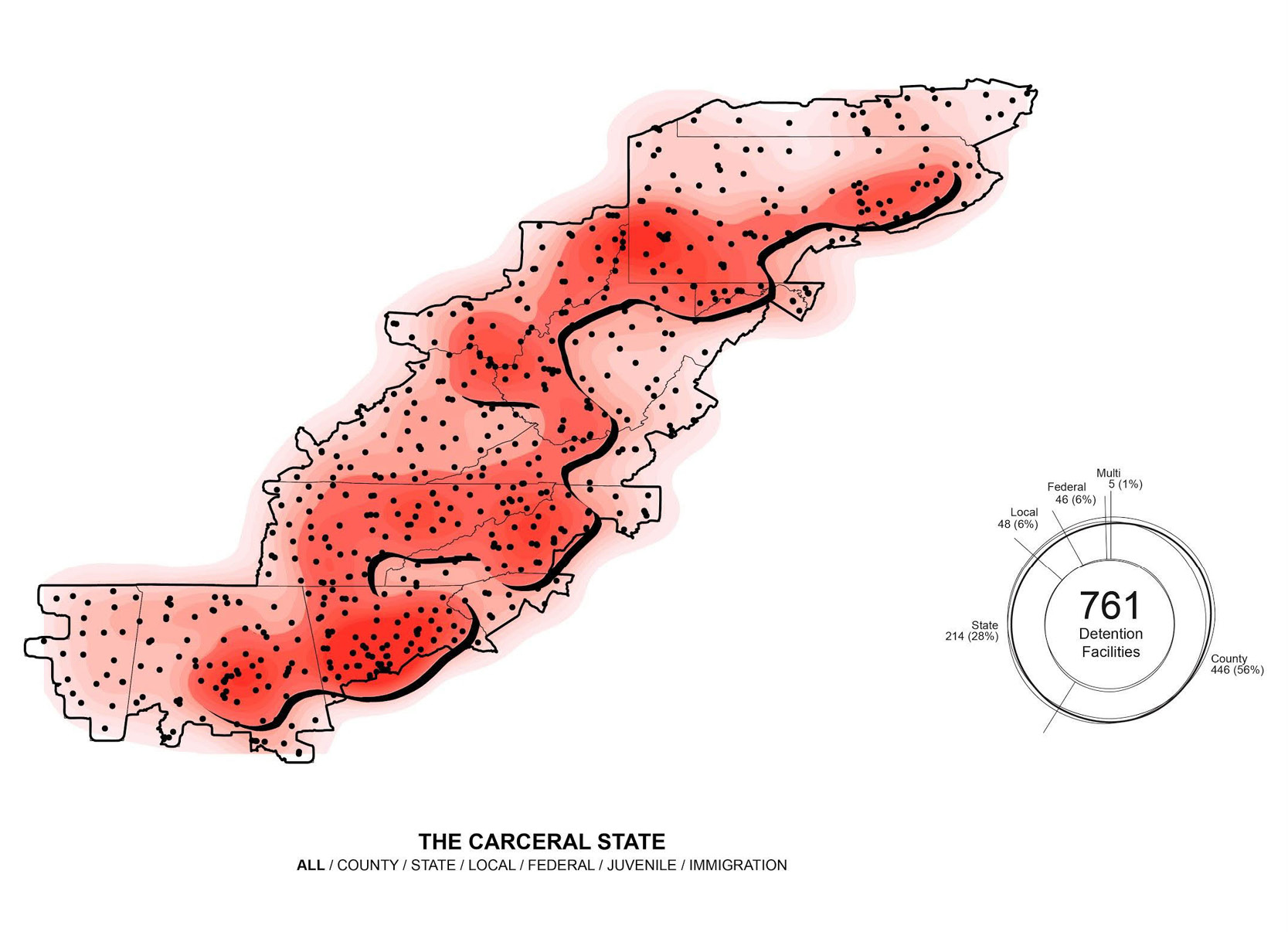

鄉村阿巴拉契亞支持一個監獄設施的“囚禁國家”。gif由A. McCullough,Ada Rustow,Amber Hassanein,Christopher Feinman,Diana Drogaris提供在阿巴拉契亞,監獄經常在礦山開採完畢後的清理山頂上出現;弗萊明的學生們提議通過將這些設施改建為太陽能和風能發電場。因為1990年代初之後建造的聯邦監獄出於安全目的被要求擁有自己獨立的電網,它們是可再生能源微電網的理想場所。在山頂上,有充足的陽光和風力,提供足夠的電力來為一個擁有2,000人口的小鎮供電。

鄉村阿巴拉契亞支持一個監獄設施的“囚禁國家”。gif由A. McCullough,Ada Rustow,Amber Hassanein,Christopher Feinman,Diana Drogaris提供在阿巴拉契亞,監獄經常在礦山開採完畢後的清理山頂上出現;弗萊明的學生們提議通過將這些設施改建為太陽能和風能發電場。因為1990年代初之後建造的聯邦監獄出於安全目的被要求擁有自己獨立的電網,它們是可再生能源微電網的理想場所。在山頂上,有充足的陽光和風力,提供足夠的電力來為一個擁有2,000人口的小鎮供電。

弗萊明認為這個想法是現任總統政府重新連接被遺忘的民主黨基礎——貧困的鄉村選民的一種方式。“喬·拜登將不得不開展某種有針對性的鄉村發展計劃,”他説。“在美國有很多被售賣監獄作為經濟發展承諾的被剝奪權利的地方,他們已經看到這是多麼驚人的失敗。”

這是對阿巴拉契亞的一個大膽願景,但它並不是以清晰的生態烏托邦渲染來呈現,這種渲染讓人誤以為要解決的最大挑戰是技術的完善和理想化的美學。相反,重點是定義推動共同授權的集體價值觀,以及達到這一目標的過程,通過社區願景練習,繪製地圖,以及在此過程中進行拼貼。圍繞監禁場所建造的城市和城鎮“不需要設計師空降並想象鄉村阿巴拉契亞的未來可能是什麼,”弗萊明説。“他們已經有了這些願景。”

阿巴拉契亞地區拘留設施地圖,來自“設計綠色新政”的“三種開採地圖”。圖片由A. McCullough、Ada Rustow、Amber Hassanein、Christopher Feinman、Diana Drogaris提供設計經常被視為“創意天才在黑色房間裏戴着烏龜殼眼鏡做的神秘事情,但實際上並不那麼複雜。我們需要的是[設計師]擁有的那種工具,使這些願景在實地成為現實。”

阿巴拉契亞地區拘留設施地圖,來自“設計綠色新政”的“三種開採地圖”。圖片由A. McCullough、Ada Rustow、Amber Hassanein、Christopher Feinman、Diana Drogaris提供設計經常被視為“創意天才在黑色房間裏戴着烏龜殼眼鏡做的神秘事情,但實際上並不那麼複雜。我們需要的是[設計師]擁有的那種工具,使這些願景在實地成為現實。”

這是弗萊明的合作者之一科萊特·皮翁·巴特爾看待問題的方式,她與弗萊明一起為本學期的綠色新政設計工作室工作。她是墨西哥灣岸法律與政策中心的執行主任,該中心倡導墨西哥灣岸地區的氣候和經濟正義,包括監獄景觀的轉變。她説:“我希望[設計師]傾聽我們已經找到方法激勵的社區,並向這些人提出深入的問題,並將其轉化為人們可以可視化的東西。”“這不是設計發生在他們身上。”

在亞特蘭大,設計正義+設計空間的迪安娜·範布倫採訪了數百名居民,詢問他們認為亞特蘭大市拘留中心應該發生什麼變化,該中心位於市中心邊緣,幾乎空無一人,市長基莎·蘭斯·博特姆斯計劃關閉該中心。範布倫正在與多樣化工作組合作,考慮該監獄應該發生什麼變化。範布倫説:“這更多是一個過程,而不是一個明顯的解決方案。”“你必須讓社區參與對這些設施該做什麼的討論,並且你必須看整個區域。”

社區反饋要求提供各種社會服務和藝術文化空間,範布倫的計劃將這些以不同的方式結合在監獄內外奇特的後現代細節和嚴肅的混凝土結構中:食品服務、兒童看護、法律服務等,成為一個“公平中心。”

改建後的亞特蘭大市拘留中心的效果圖展示了空間如何改建成社會服務和文化空間的社區中心。效果圖由Designing Justice + Designing Spaces提供範布倫準備了幾種方案。一個價格適中的部分翻新將重點放在建築的底層和外部,用玻璃牆和温暖的木飾面裝飾它們,而一個更昂貴的全面改造將包括整棟建築。對於這些翻新工程,一個“超級大堂”將作為鄰里的市民中心,使資源可見,並以一種共同和非等級的方式佈置空間 — 這是解除監禁空間的常見主題,顛覆了監獄的受控進出和流通方式。

改建後的亞特蘭大市拘留中心的效果圖展示了空間如何改建成社會服務和文化空間的社區中心。效果圖由Designing Justice + Designing Spaces提供範布倫準備了幾種方案。一個價格適中的部分翻新將重點放在建築的底層和外部,用玻璃牆和温暖的木飾面裝飾它們,而一個更昂貴的全面改造將包括整棟建築。對於這些翻新工程,一個“超級大堂”將作為鄰里的市民中心,使資源可見,並以一種共同和非等級的方式佈置空間 — 這是解除監禁空間的常見主題,顛覆了監獄的受控進出和流通方式。

像這樣的自適應重複利用項目對建築師來説是誘人的項目,因為它們鼓勵材料的層疊和新舊的對比,講述關於建築歷史的現成敍事。但在監獄的情況下 — 常被視為壓迫的引擎 — 這種歷史可能是鄰居們不希望看到被表達的。因此,範布倫的其他提議要求拆除監獄,並在現場或公園上建造新建築,在亞特蘭大的社區分佈較小的社會服務建築。

與此同時,富爾頓縣(亞特蘭大所在地)希望用自己的囚犯填滿監獄。五月份,底特律市長拒絕連任,將該項目擱置;最近,她開始推動將監獄變成一個精神健康中心。

類似的辯論正在紐約市激烈進行,裏克斯島監獄正處於一條長期拖延的關閉道路上 — 最近,囚犯在監管中死亡人數不斷增加,一個州參議員稱之為“地獄般”的條件。目前的計劃是在2026年關閉裏克斯島,屆時將在其位置建立新的、更小的以區為基礎的監獄。。

這種討論 — 關於一個有着黑暗歷史的建築是否可以通過設計改造 — 是更廣泛的關於監獄作為一種類型是否可以通過設計改造的辯論的迴響。但範布倫並不認同。“當你有一個根本上是結構性種族主義的系統時,你對基礎設施的美化實際上並沒有解決真正的問題,”她説。“作為設計師,我們必須批判地看待我們正在支持和支撐的系統,因為建築師一直只是支持和支撐權力體系。”

相反,設計師應該與社區合作,定義由恢復性正義驅動的新原型。她説:“這比讓監獄看起來更好是更好的利用我們的時間。”