老人們已經看到了生活的盡頭,而你還要在這個操蛋的世界裏活很久_風聞

观察者网用户_243785-2021-01-13 21:32

文 | 史中

(一)玩偶們

我有一個朋友叫蘇錦瑟,是位女士。

她是雜誌編輯。如果把她的日常行動軌跡畫在地圖上,一定無聊至極。披着晨曦來到辦公室,和文字拼殺一天,裹着夜幕回到家,平日裏的娛樂是把附近的小飯館做成一張巨大的掛圖,和老公一起扔飛鏢,扎中哪家就去哪裏吃飯。

但是,如果你仔細觀察,就會發現事情沒有這麼簡單。

每逢假期,她就會坐上火車,穿過揚塵的郊區和金黃的麥田,來到幾百公里外的海濱小站,然後輕車熟路地走過兩個街口,掏出鑰匙,打開一扇塵封的門。

門吱呀呀地扭開,窗簾把陽光擋在外面,只剩寂靜在屋裏迴盪,甚至能聽到自己衣角和褲腿的摩擦。

她輕輕走進一個房間,慢慢轉頭望向玻璃櫃門。。。目光盡頭,是早已等在那裏的幾十雙圓睜的眼睛。。。

好了,不講鬼故事了。

櫃子裏其實是一個個精緻的人形玩偶,這是她的收藏品。她管它們叫“OB 娃娃”。

頭飾、攝影|蘇錦瑟 妝師|受君 娃衣手繪|墨蘭 服裝|裳梅坊**(蘇錦瑟老濕説按照道上的規矩,照片都要像這樣寫明介紹,我不敢造次只好隨行就市。。。)**

2020年國慶節,我們一羣朋友有幸去參觀了她的“秘密基地”。她告訴我,在國內有一個“OB 娃娃”圈子,玩家會收藏娃娃,把他們打扮成古裝美女,或者仿影視形象的古風美女,然後拍照、交流。

除了自己動手,圈子裏也有大家共同推崇的“妝師”“盤發師”“服裝師”等等為娃娃描繪面容,做頭髮、衣服、首飾和周邊配件。一位頂級大師創作的娃娃在市面上可以拍賣到幾萬。

這是妝師未央的作品,一個多月前拍出了44200的價格。(妝師只負責妝面,頭飾服裝是其他老濕敷的作品)

説老實話,作為直男的我對幾萬塊的娃娃當然沒有什麼興趣,但她一邊給我細緻講解娃娃的腮紅眼角,一邊如數家珍講述圈子趣事時候的神情一下子擊中了我。那是一種在汪洋裏沉浮多時,終於爬上荒島貪婪呼吸的神色。

“當然,我並不在意你們喜不喜歡。”她説,“我的戰友都在這裏。”她晃了晃手機。屏幕玻璃上恰好有一道閃亮的磕碰裂痕,彷彿真的經歷過什麼激烈戰鬥。

這時,蘇老師她媽媽提着掃帚走進屋子:“這孩子天天鼓搗這些,就知道瞎花錢,啥用都沒有!”然後一邊抱怨女兒的務虛一邊務實地把屋子掃了一遍。當然,媽媽嘴裏的孩子,其實也是三十多歲的人了。

兩個月後,北京大雪紛飛,我站在家附近的商場裏,又突然回憶起蘇錦瑟和她的娃娃。

我看見了一家名叫泡泡瑪特的店。我大概知道它賣的東西叫盲盒,但作為一個80後大叔,之前我對盲盒既不瞭解也不想了解。別人給我講過,盲盒就是你買來一個盒子,裏面是一個隨機的玩偶——最喜歡的那款不是你想買,想買就能買——這得靠運氣。

聽到這個操作,我嗤之以鼻,這不就是小時候的乾脆面水滸卡麼?這屆年輕人不行啊,沒見過世面。

不過,當我真的置身於此,看到屋子中央矗立着的那個巨型玩偶時,我的想法卻像藤原拓海的AE86一樣來了個急轉彎。這是一個黃頭髮,噘着嘴的小姑娘,一手拿着畫板,一手緊握畫筆,湖綠色的眼睛盯着很遠的地方。

當時我並不知道這個小姑娘就是泡泡瑪特最成功的玩偶形象 Molly,也不知道設計師為啥要把她的嘴做成那樣,更不知道有沒有以這個小姑娘為主角的衍生動畫片,我只感覺到了一種強烈的情緒——孤獨。

直覺告訴我,雖然身邊人潮湧動,但泡泡瑪特卻做了一個有關孤獨的生意。

(二)我有時感覺孤獨

孤獨不是某一代人的精神特質,孤獨是穿越時光的。

林黛玉説儂今葬花人笑痴,他年葬儂知是誰。馬爾克斯説幸福是和孤寂簽訂一個體面的協議。小王子説有一天他看了四十四次日落。魯迅説人類的悲歡並不相通,我只覺得他們吵鬧。

但在心底,誰不是像渴望水一樣渴望愛與被愛呢。鯨魚會用超聲波叫聲呼朋引類,老虎聞氣味就知曉彼此領地,可憐的人類卻只能瞪着眼睛彼此打量。

説段往事吧。

2008年,廣東和浙江的工廠裏開始出現一羣人,梳着雞冠一樣的爆炸頭,染成孔雀般五顏六色,白天在工廠重複着枯燥又危險的工作,晚上出沒在公園、街道、溜冰場。他們自稱“殺馬特”。

兩個殺馬特路遇,無需過多攀談便能稱兄道弟談姐論妹,殘血家族、葬愛家族互幫互助,有人丟了工作,家族親人就會全力幫助他在新的工廠謀得一口飯吃。

殺馬特由於審美過於鄉村搖滾重金屬而遭到主流文化羣嘲,可是人們往往忽略,這是一羣從十二三歲就背井離鄉到工廠裏掙命的窮苦孩子。他們對於融入主流人羣幾近絕望,在孤獨中決定靠奇裝異服這種成本低廉的方式相互識別,相互温暖,反叛操蛋的世界。

在紀錄片《殺馬特,我愛你》的結尾,曾經的“殺馬特教父”羅福星對着鏡頭自白:“從小我父親就在外打工,甚至他的樣子都在我的記憶中模糊了。我一直怕忘記父親的電話,一有空就在手上抄一遍,那是我的救命號碼。但是每次我給他打過去,他很可能都不接,因為家裏給他打電話就意味着錢不夠了。那個號碼,後來被我用作所有 App 和銀行卡的密碼,因為那是我唯一記得的一串數字。”

截圖自《殺馬特,我愛你》

時代的車輪毫無懸念地把殺馬特的世界碾碎,而後出現的漢服圈子,JK 圈子、CosPlay 圈子,審美爬了台階,但望穿本質仍然是那個“孤獨的人相互尋找”的經典劇本。

這個一再重複的劇本背後的導演,就是那個看上去低眉淺笑,實際上卻野心勃勃的傢伙——科技進步。

科技總是讓人們更孤獨。這大概是因為兩點:1、科技讓人們的可支配時間變少;2、科技讓人們篩選信息的難度變大。

為什麼科技讓人們的可支配時間變少呢?

你可以把世界的進化史簡單理解為:人機協作的不斷加深。

最開始人們刀耕火種,那時候的人機協作就是手掌握住石矛;後來有了紡織機,工廠主們開始把大家聚在一起比誰織得快;再後老資本家福特發明了生產線,你面前這顆螺絲擰得快不快會直接影響到整個工廠的效率;再後來有了計算機和人工智能,騎手們被算法指揮得腳不沾地。

也許人們本來的初衷是讓機器多幹點活兒,讓自己多休息一會兒,然而事與願違,人和機不可能徹底分離——機器能幹的事情越來越多,和它配合的人類反而要被迫適應機器的節奏。

結果就是:在狩獵時代,一個人平均每天需要工作1-2個小時,剩下的時間可以打麻將吹牛逼;如今的數字時代生產力提高了億萬倍,大夥兒反而不眠不休007,社畜們在深夜裏好不容易喘口氣,提心吊膽地刷手機。

為什麼科技讓人們篩選信息的難度變大呢?

歷史作家馬伯庸在最新的小説《兩京十五日》裏詳細描述了一個細節。明朝時好馬都被蒙古人壟斷,傳遞信息的驛站系統只能靠人——每隔5公里安排一個精神小夥,規定他拿到信件以後必須在45分鐘之內跑完5公里,傳給下一個人。按照這種玩法,從南京到北京晝夜不停得跑8天。

現在有了移動互聯網和社交App,只要你是個地球人,就基本不用考慮空間遠近,信息以光速送達,成本幾乎為零。

於是,過去信息像撒哈拉荒漠泉眼裏的水,如今信息像亞馬遜雨林裏奔騰的河。

微博上一半人説鹹粽子好,一半人説甜粽子好;新聞裏今天一萬個人誇馬雲,明天一萬個人罵馬雲;上一秒老闆剛給你派了坑爹任務,下一秒老婆發微信説家裏水管漏水了;焦頭爛額的間隙,美團和拼多多還瞅準機會給你推送了幾條廣告。

如此,每個人僅僅是被動接收信息就足夠讓大腦精疲力盡了,能用來主動思考的精力可謂比黃金還稀少。很多人乾脆棄療,刷抖音傻樂捱過那些大腦罷工的夜晚。與此同時,字節跳動們也因為動用了並不太智能的人工智能幫人們篩選信息而賺得盆滿缽滿。

又沒時間,又精疲力盡,周圍的人越來越多,而你卻越來越孤獨。

於是才有《逃離北上廣》被百萬人轉發,才有《在北京2000萬人假裝生活》的刷屏。打開微信,看到開屏畫面中一個人孤零零地望着月球,你不難體會出這個委婉悽美的暗喻。

但人從來沒那麼容易投降,就像《黑客帝國》裏的 Zion 軍團,任何世界裏都有反抗軍。

(三)操蛋世界裏的反抗軍

只是我沒想到,柔弱的娃娃也會是一條反抗之路。

就在殺馬特即將流行的2006年,香港插畫師王信明參加一場公益活動,為了讓小盆友安靜下來,他和大家一起作畫。

畫畫間隙,王信明一抬頭,一個黃頭髮的小女孩噘着嘴,專注畫畫的表情一下子觸動了他,他問小女孩,你叫什麼名字。小女孩傲嬌地回答:My Name is Molly!

於是,王信明根據小女孩的樣子創造了 Molly 的形象。

只是他那時尚不知道,小女孩 Molly 將會成為一羣人的精神註腳。

王信明和 Molly

花開兩朵,各表一枝。

2012年,25歲的王寧接到一個電話,電話那頭的人自稱麥剛,是一個天使投資人。他説自己剛剛看過王寧的創業項目“泡泡瑪特”的計劃書,非常感興趣,想來聊一聊。

接到電話,王寧一臉懵逼,他根本不記得自己給這個麥剛發過商業計劃書。但有人想給自己塞錢當然是好事兒,需要打起十二分的精神來對待。

王寧説咱們要不約個高級飯店吃頓飯?對方説不用,你在哪裏辦公,我下午就過去。

當時泡泡瑪特的辦公室在北京雙榆樹的一個兩室一廳民宅裏。客廳辦公,一個卧室當倉庫,一個卧室睡人。麥剛衝過來時,王寧還在和同事皺着眉頭百度麥剛到底是誰。。。

彼時,泡泡瑪特還是一家經營各種潮流玩意兒的雜貨鋪,衣服、玩偶、家居啥都賣。最早的貨都是王寧騎三輪車從市場里拉來的,連店裏的牆都是他自己一刷子一刷子塗裝的。正因為這種事必躬親,讓泡泡瑪特的店鋪呈現一種頗為真誠的吸引力。這很少見。

麥剛問王寧,你們開了幾家店了?王寧羞澀地説只有一家。“你覺得你這家店值多少錢?”麥剛問。王寧想了想:“值1000萬吧。”麥剛説:“好,我投了。”

認識麥剛的第三天,王寧正式簽署了投資協議。麥剛請他去五道口的酒吧喝酒。王寧敬酒:如果我是周杰倫,你就是吳宗憲。喝完酒回家路上,王寧給爸爸打了個電話:“你兒子現在是千萬富翁了。”

這是訪談節目《當紅辣子雞》對王寧和麥剛的一段採訪。

轉眼到了2015年,泡泡瑪特已經在全國開了20多家店,這一年,一款叫做 Sonny Angel 的玩偶賣得特別好,甚至佔到了銷售額的30%。王寧雖然不太理解背後的原因,但是他用鼻子聞到了千載難逢機會的味道。他當即決定砍掉所有品類,只賣玩偶。

既然只賣玩偶,那就得找到全世界最好的玩偶。

2016年1月,王寧發了一條微博:“大家平時都喜歡收集什麼潮流玩具呢?”

粉絲的回覆裏,有人説:“我最喜歡 Kenny Wong(王信明)的 Molly!”這條回覆收到了最多點贊。4天以後,王寧飛去香港,拜訪王信明。

2%泡泡瑪特的股份,換來了王信明帶着 Molly 加盟。股份不重要,重要的是王寧的承諾:我要讓 Molly 變成全世界都認識的 IP。

Molly 像一顆鈾原子,點燃了泡泡瑪特爆燃的鏈式反應——2017年泡泡瑪特銷售額大概是2200萬美元,2018年是7300萬美元。錢,就跟不要錢似的飛進泡泡瑪特的賬户。

一個玩偶,為神馬會得到這麼多人的注目?

這裏中哥介紹一個概念:社交貨幣。

上文我們説到了孤獨。為了緩解孤獨,你需要找到朋友,為了找到朋友,你需要擁有一些東西(社交貨幣),好讓別人看到和你做朋友的好處。(如果你什麼都沒有,只是個街邊的乞丐,那別人憑什麼和你做朋友??)

注意,社交貨幣主要用於社交,往往實用價值很有限,甚至完全沒有實用價值。

歌手許巍曾經在一次採訪中回憶:90年代他在南方城市的酒吧裏駐唱的時候,經常見到有人摔 XO——幾千塊錢的 XO,買來直接摔在地上聽個響。如果你摔了一瓶 XO,對面的土豪不摔兩瓶,他就輸了。誰摔得多誰就NB,查個數就行,簡單明瞭。

這時,XO就是社交貨幣。

到了後來,社交貨幣就從進口的 XO 變成了國產的茅台。交流的方式也文明多了,不用摔,大夥喝了就行。

當然,茅台是老傢伙們的社交貨幣,年輕人實在忍不了一個白瓷瓶上塗滿紅漆,然後用美黑字體寫上“貴州茅台酒”幾個傻大笨粗的字的神仙審美。

年輕人一直沒有放棄尋找新的社交貨幣,從滑板、跳傘、衝浪、潛水這些運動,到漢服、CosPlay 這種視覺藝術,再到B站視頻、脱口秀這種文藝形式,他們一直在擺脱孤獨的路上戰鬥。

他們對優秀社交貨幣的評價只有一句話:沃日,好JB炫酷!

這些社交貨幣具備“高審美”、“高時間投入”和“高天賦”的屬性,比老傢伙們吃喝嫖賭這些純用錢就能搞來的社交貨幣牛逼不知道多少倍。

Gif圖來自名場面:B站2019跨年晚會。

注意,新一代社交貨幣,無論神馬形態,它們都有一個共同點,那就是依賴現代科技。

前兩天我去滑雪,教練指着他的高級滑雪板驕傲地説:“這個水平的東西,以咱們國內的技術還做不出來。”你看,僅僅是兩片滑雪板,都需要最先進的結構學和動力學設計,這離不開工業設計軟件和尖端工業生產線的加持;CosPlay 和二次元彈幕文化需要一個龐大的虛擬社區,而虛擬社區的建立更是離不開遍佈全球的互聯網基礎設施的支持。

説回玩偶,它也依賴現代科技。

要知道,泡泡瑪特的玩偶是流水線生產,卻按照藝術品的邏輯售賣的。這多少有點奇怪——在人類歷史上,很少有藝術品是工業流水線生產出來的(因為工業品在理論上可以要多少產多少,沒有靈魂)。如果硬要舉例,那恐怕就是杜尚的“泉”(就是一個小便器)和安迪·沃霍爾的“瑪麗蓮夢露”(一堆各色夢露的頭像用絲網印刷在一起)了。

巧合的是,安迪·沃霍爾開創的波普藝術(POP Art)和泡泡瑪特正好是同一個名字(POP Mart),可見王寧的歷史野心。

泡泡瑪特的商業模式,簡單來説就是和全世界幾百位設計師簽約,把他們手中的設計用工業流水線實現出來。他們曾經放出一個視頻,詳細講述了一個塑膠娃娃從開模到生產到塗裝到包裝的全過程,感興趣的淺友可以看看。

注意,用工業流水線生產藝術品雖然缺點兒靈魂,但有一個絕對不可忽視的優勢——便宜。

像之前我們提到的“OB 娃娃”,雖然娃娃本體是工業生產的,但是它的價值很大程度上依賴於手工繪製,凝結更多人類勞動,所以價格理應更貴。但越貴的東西就越難成為大眾社交貨幣,從這一點上來看,潮玩這個幾十塊錢、質量優良的社交貨幣,就成了反叛軍手裏趁手的武器。

這就形成了一個有意思的局面:玩偶脱胎於科技世界,但是他們卻噘起嘴,無時無刻不在反抗着科技世界。當然這也沒什麼稀奇的,跟洋人打仗,清廷並不拒絕用洋槍洋炮。跟美國掐架,我們也不排斥存點美元。

只是這仗,要怎麼打呢?

(四)審美,是科技攻不下的山頭

提到泡泡瑪特,很多人都會想到一個人,KAWS。

這個出生於美國田納西州的街頭塗鴉藝術家,靠着永不熄滅的惡搞精神和巨大腦洞成為了世界頂尖 IP 設計師。他設計的 COMPANION 和 BFF 能讓人看到一眼就再也無法忽視。

KAWS 和他的作品 COMPANION、BFF

KAWS 的設計有一個特點,那就是依靠且僅僅依靠形象本身吸引別人,這個 IP 背後沒有動畫片,沒有獨立宇宙,沒有人物故事,有的只是外表、動作和奔突的情緒。

這種玩法完美解決了科技時代人們的痛點——一個人根本沒時間看200集動畫片來體會背後細膩的宇宙。就拿中哥舉例,我知道《火影忍者》和《海賊王》的世界觀很精彩,但由於錯過了最佳賞味年齡,現在讓我去“補課”,那臣妾真是體力不支。。。

泡泡瑪特採取了同樣的玩法,與其説他們賣的是玩偶,不如説賣的是一個個小型雕塑。你觀察一個雕塑的時候,不會去深究它的過往歷史,只需要憑臨場感覺説喜不喜歡就夠了——這種感覺像極了“探探”,約不約,三秒之內足夠你給出答案。

只需要三秒,就能擺脱孤獨,反正這買賣我不會拒絕。

然而,這種對於普通人來説門檻很低的藝術,背後卻是對藝術家創作能力的非人要求。這就好像寫文章,用很多專業名詞堆砌成誰都看不懂的文章很容易,但要把一個事情解釋得小學生都懂反而男上加男。

結論是:路人甲給一個潮玩的時間窗口就只有三秒,瞬間抓住用户的心的“超級審美力”,是潮玩產品的核心競爭力。(我第一次走進泡泡瑪特就是三秒之內被 Molly 吸引的。)

走到這裏,我們不小心觸碰到了這場對現代科技大反叛的精髓:

審美能力僅僅屬於人,目前沒有任何一種程序或者算法可以模仿,中哥曾經寫過一篇文章**《機器人統治人類?梵高、川普和蒼井空表示不服!》**,詳細討論了其中的因果,你可以打開看看。總之結論就是:人工智能做藝術,還處在非常非常拙劣的階段,目之所及,無論給 AI 幾億片 GPU,它都永遠畫不出蒙娜麗莎。

這是人工智能搞的藝術品,確實不是內味兒。。。

審美,是科技攻不下來的“梁山”。

於是潮玩這個市場,完整借力了現代工業體系和互聯網傳播的優勢,又暫時(保守一點説,是暫時)巧妙規避了這個市場被新技術所顛覆的可能,這才是這個生意的牛逼之處。

市場驗證了 Molly 的這種魔力。

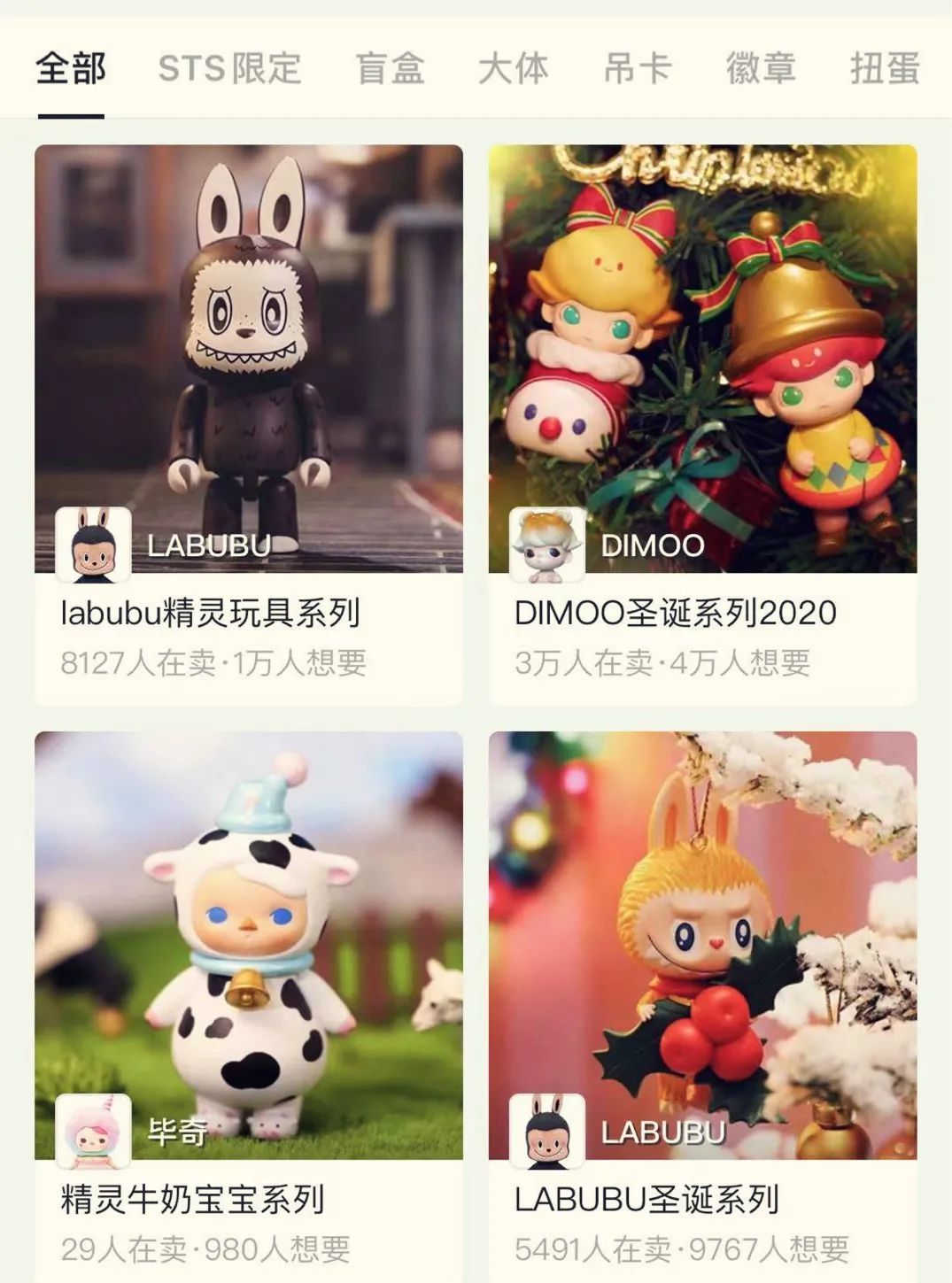

2016年,連續虧損的泡泡瑪特引進 Molly 一轉頹勢。嚐到甜頭之後,他們火速簽約了一票藝術家,這才有了後面的 LABUBU、PUCKY、DIMOO、BOBO&COCO 等等。

不過我並不想替泡泡瑪特吹牛,從中哥的角度看,泡泡瑪特2020年的產品線仍然可以用“良莠不齊”來形容。

80多款 IP 裏,有一半多是迪士尼等國外品牌的 IP,這些 IP 經歷了幾十年時光淘洗,雖然不會出問題,也沒機會爆炸增長;自有的20多款 IP 中,有些比較傻白甜不能打,有些被人詬病有抄襲嫌疑,真正能打動人心的屈指可數。

總體來看,好 IP 有一個共同的特點,那就是“複雜”。

第一眼看到 Molly,有人覺得她在生氣,有人覺得她在微笑。王寧還特別問過王信明,為什麼不把 Molly 的嘴稍微翹起來一點或者撇下去一些,讓她的表情更明顯,王信明説:當你開心的時候,看到的 Molly 就是開心,當你憂愁的時候,看到的 Molly 就是憂愁,她永遠是你。這恰恰是設計的精妙之處。

Mooly

這個有點像龍貓的 LaBUBU 也是一樣,它滿面笑容,卻露出一嘴獠牙,笑裏藏刀就像每個不得不帶着面具生活的人,縱使觀察者沒有解讀到這麼強烈的信息,他的情緒也可以被暗搓搓地挑動。

LaBUBU

還有這個 VIVI CAT,它一副慵懶的表情,出沒在午後和假日的場景中。有趣的是,它並不讓人覺得頹廢,其實它就是那個在城市奮力拼殺,又期待偶爾犒賞自己的你。

ViViCat 和它的作者郭斌

好的 IP 極其稀缺,這是好事還是壞事呢?

如果從投資的角度來看,這意味着泡泡瑪特估值面臨巨大的不確定性;但從文化的角度來看,一個巨大的機會敞口出現在全世界獨立藝術家面前,很多有才華但缺乏商業能力的藝術家一定會憑着潮玩這個風口成為萬眾矚目的明星。(這是個預測,歡迎五年後回來驗證。)

Molly 是個好 IP,但比 Molly 更好的 IP 沒準還在某個角落吃麪的潦倒藝術家的腦海裏。

多説一句。2020年,泡泡瑪特上市,市場給出了1000億港幣左右的估值,這超出了很多人的想象。評論分析這是盲盒模式帶來的加持。

這麼説固然沒錯,但是對於潮玩來説,盲盒玩法類似賭博的內核不僅有巨大的政策風險,對銷售的加持作用也會隨着時間推移而遞減。(所以本文並不會過多討論盲盒。如果你因為盲盒而看好泡泡瑪特,我勸你冷靜。)

而一個好 IP 的商業價值卻會隨着時間流逝無限增值。舉個栗子,你幾乎很難説米老鼠的 IP 值多少錢,這是迪士尼的精神圖騰,圖騰很難估價。

結論是,潮玩真正的競爭力不是盲盒,而是對“三秒內征服一個路人的好 IP”的培育能力。

絕世 IP 的誕生,離不開人羣洶湧。就像加冕的拿破崙,離不開他腳下的臣民。

(五)反抗軍的隱秘世界

自古神人出B站。

在B站,有很多UP會錄製拆盒子的視頻,還各自形成了拆盒子的風水。

比如買來一整盒盲盒,先拆六號位,再拆三號位,還放一個秤,先稱重再開盒。仔細記錄下每一個盒子到底是91.3克還是93.2克,給同好用户參考。

By B站UP“綠化帶666”

很多 UP 做了幾期節目,光是快遞盒子就堆成了山。

By B站UP**“我是嘻嘻x”**

多走兩步,跟中哥混入潮玩族的QQ羣,你會發現潮玩社區的深度已經超乎想象。

羣裏七嘴八舌,有賣的有買的,很多人都可以輕易發出一張截圖,上面標註了Ta想出售的娃娃種類。這個截圖來自一個叫做“千島”的社區。

在社區小程序或者 App 裏面,你可以看到包括泡泡瑪特在內的主流潮玩品牌每一款玩偶的資訊,也可以通過勾選建立自己的潮玩數據庫:你已經有什麼,你想買什麼,你想賣什麼。

由此一來,每個人都是買家,每個人也是賣家。即使買賣不成,仁義也在——人們會在社區裏曬他們稀有娃娃的照片,也會發起各種討論。

高階的玩家,已經不滿足於官方版本,創造力無處宣泄的他們開始動手在娃娃上做新的塗裝,名曰“改娃”。

登陸小紅書,你同樣會發現一票神人。

有人改成了甄嬛。

By 小紅書“特工愛剁手”

有人改成了糖葫蘆。

By小紅書“機智的薑片”

還有人把 Molly 改成了香奈兒的藝術總監老佛爺。

By小紅書“言吾豪”

有人把 Molly 放進相框,有人把 Molly 鑲在牆上。

By小紅書“無敵大露bab9”&“格 levengi”

每一個大神的操作都會引來一票粉絲驚呼。

這種事情恐怕是王寧2010年成立泡泡瑪特時沒料到的。要知道那時B站剛剛成立,小紅書還有三年才會成立,閒魚是四年以後的事情,AJ 鞋還沒出現,各種潮玩社區更是沒有蹤影。

這裏我們不妨暫停一下,岔出來補充一個知識。科技發展催生的一個重要趨勢就是——文化圈層化。

圈層化早有徵兆,百度貼吧就是最早的圈層。戒色吧的老哥們每天煎熬地數日子,相互鼓勵爭取不破功;戒賭吧老哥每天聚在一起先罵狗莊,再交流有什麼好的羊毛可以擼;寶箱吧的三和大神樂此不疲直播自己翻垃圾桶找到的寶藏,一眾吃瓜羣眾直呼精彩;後來才有各種帝吧飯圈的恩怨情仇。

在中哥看來,文化圈層化的進程還遠遠沒有完成。未來各個圈子之間的壁壘不會減小,反而會迅速加大。

這個論證過程也很簡單:

只要技術進步,信息傳遞的摩擦就會繼續減少,普通人在未來對信息篩選的難度只會越來越大。在這個情況下,他很可能的做法就是“標籤篩選”——選擇特定的圈子併為帶有這個標籤的信息開“白名單”。

説回潮玩,可以預測,未來一個 IP 對人情感的凝結作用將會越來越強。

這就讓一個 IP 除了本身打動人心之外,還擁有二階商業潛力。所謂二階商業潛力就是把潮玩符號和另一個符號結合,比如之前提到的 KAWS 就已經和很多服裝品牌合作推出了很多聯名消費品,這些玩意兒毫無例外地被瘋狂搶購。

不出所料,泡泡瑪特也在緊鑼密鼓地開發潮玩 IP 的二階商業潛力,比如和綜藝節目(《明日之子》)、重大事件(探月工程)、民族文化(苗族刺繡、故宮)等等一起搞聯名設計,這樣的動作被驗證很有效,因為它的本質是:圈層與圈層的合作。

人與人的聯合誕生了部落與國家,圈層與圈層的聯合將會誕生“精神部落”。國家的存續靠給每個人提供安全感和收税,“精神部落”將有同樣的功能。(寫到這我覺得有點危險,不能再説下去了。)

既然説到了情感,那不妨多説兩句。

王寧説,“情感是這個世界最高的附加值。”

這話有道理。

人不會為了一身衣服付出生命,也不會為了一頓飯把生死置之度外;但人卻會為親人捐獻跳動的器官,為一個國家的建立頭也不回地衝向敵軍,為了自己的榮耀走上刑場。

如今歲月靜好,沒人有機會整天玩兒命,但人們卻仍然原意為了情感付出最高的價格。

王寧曾經講過一個故事:

一位60歲的玩具迷,一年買 Molly 花了大概70萬。因為在他的世界裏,女兒是精神寄託。但是他卻搞砸了自己的人生,和女兒關係糟糕到幾乎不來往。於是,長着5歲小朋友臉的 Molly 娃娃成了他的情感承載物,他和女兒所有美好的回憶都停留在她5歲那年。

你看,在夜深人靜的內心世界裏,金錢、物質永遠鞭長莫及,每次午夜夢迴,人最終需要的東西都確鑿無疑的是愛。

愛這種東西也不是不能用錢買,但貴到離譜(給過彩禮的淺友知道我在説什麼),愛的標準獲得姿勢是用時間來換。

王寧的商業理念是八個字:相信時間,相信經營。(這和一眾科技公司的表述非常不同。)

遑論王寧有沒有唱高調,這個理念深深震撼了我。在我看來,如果要想做科技時代的反叛軍,一個首要素質就是相信時間。原因如下:

1、科技所主導的工業大生產,可以快速低成本地製造出質量優良的標準品,滿足95%人羣的消費,這很偉大。但最偉大的東西,永遠不會出自流水線。

2、截止今天,最偉大的文化豐碑仍然是依靠大師的靈光乍現創作出來的,例如米開朗基羅的大衞,例如梵高的星夜,例如瓦爾特迪士尼的米老鼠。

3、如果馬爾克斯沒有寫出《百年孤獨》,那麼《百年孤獨》就一直不會出現,世界會永遠等着他。如果王信明沒有設計出 Molly,Molly 也不會出現,世界也會永遠等着他。一個影響特定圈層文化進程的作品,它的降臨永遠不會太遲。

説到這,到了把我的思考和盤托出的時候:

生於科技時代,卻做這個時代的反叛軍,這就是潮玩的精神內核。而反抗精神,也正是每一代年輕人手中的槍。踏南天,碎凌霄,若一去不回,便一去不回。

泡泡瑪特也許生死未卜,但這世界上總有人正年輕。

(六)酒和槍的禪讓

為了寫這篇文章,我特意又給蘇錦瑟老濕發了微信,沒想到,兩個月沒見,她也已經火速入圈了潮玩。但她沒有入圈泡泡瑪特,她喜歡的品牌有囡茜(Nanci)和 KUFU HOUSE。

KUFU HOUSE 的紅樓夢金陵十二釵

攝影 By 蘇錦瑟

郭德綱説,老傢伙永遠別惹年輕人。不是因為誰對誰錯,只是因為當你在盒兒裏的時候,年輕人正年富力強,能罵你到地老天荒。

這個國度的話語權被握在改革開放初期的一代人手裏,他們見識過飢餓時代的尾巴,自然膜拜財富和進步主義。

但是,即使是這一代人本身都不會否認:他們自己如此拼命積累財富,就是為了讓下一代人有權利不這麼膜拜財富,有權利追求他們心中的愛和美。

從這一點來説,他們成功了。

但他們也因此付出了代價,他們的世界觀也因此成為了反叛的對象。

這很悲情,但這就是一代人被飛碾成塵的宿命。

老人已經望到了生活的盡頭,而你還要在這個操蛋的世界裏活很久。老人們只能成為更醉的自己,你必須成為更清醒的自己。老人們需要的是酒,而你需要的是槍。老人們目送你遠去,你回頭道聲珍重。

就像王寧的爸爸對他説的那句話:我不理解你做的事情,但是我支持你。因為我的世界觀沒有讓我獲得巨大的成功,而你,也許有機會。

總有人反叛,總有人孤獨而且驕傲。而你大可不用着急,你只需站在原地,然後執拗地相信時間。

就像那個站在燈紅酒綠中如織人潮中的 Molly,她只有五歲,她不在乎這個世界的險惡,她倔強地噘着嘴。

但就在那一瞬間,彷彿全世界都是她的。