那個女演員,被家暴了29年_風聞

视觉志-视觉志官方账号-你陪着我的时候,我没羡慕过任何人2021-01-13 07:58

作者丨不一

來源 | 視覺志

你知道地丁花嗎?

那是一種隨處可見的野花。

生命力極其旺盛,即使生存環境再惡劣,依然不能阻止它的綻放。

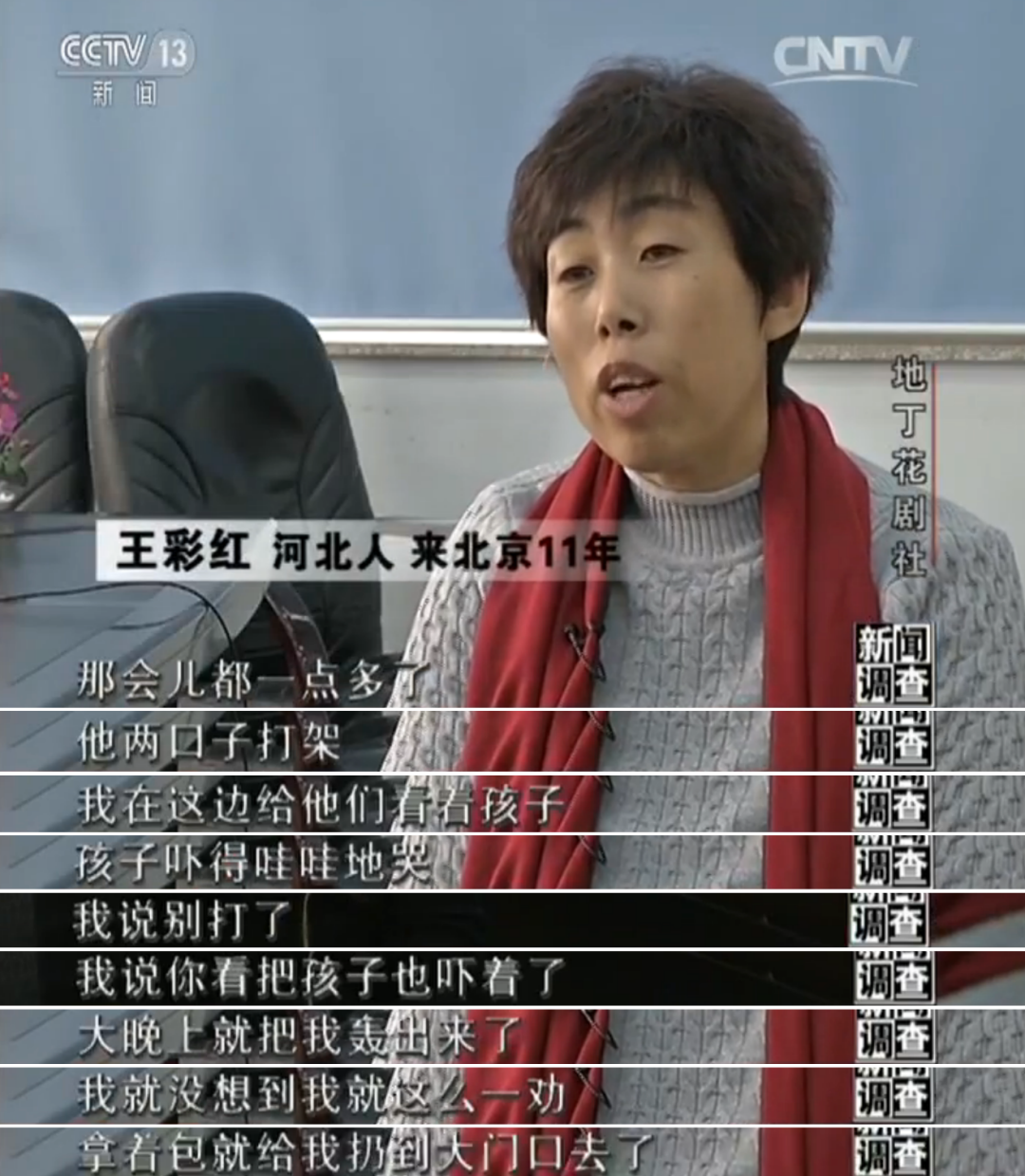

而在北京,有一個特殊的劇社,便以這種平凡的野花命名:

地丁花劇社。

劇社裏的人,不是什麼專業表演人士,有些甚至沒上過幾年學,不識幾個字,她們都是從農村來到這座城市的打工妹。

月嫂、保姆、保潔、鐘點工、護理老人……

是在城市裏我們經常見到,卻也經常忽視的那羣人。

她們背井離鄉,獨自來到這個城市。

世人慌慌張張,不過圖碎銀幾兩。

偏偏這碎銀幾兩,能解世間萬種慌張。

她們和曾經刷屏的“碩士保姆”,“天價月嫂”無關,在北京工作了十幾二十幾年,依舊與這座城市格格不入。

剛到北京,沒有熟人,找不到一個好公司

在工作之前,兩三天就吃一個饅頭

凌晨一點被僱主趕出來

當了一輩子北漂

攢不夠一間廁所的錢

捨不得租房

擠在5塊錢一天的宿舍裏

3張單人牀能睡6個人

在絕大多數人看來,她們是“伺候人的”,“低人一等”。

一位大姐,還記得自己曾經在一個有錢人家做保姆。

僱主要求她每次説話,都必須在前面稱呼:“老爺”、“太太”。

“就比如你給他們打好洗腳水,必須要鞠躬説:老爺,您的洗腳水已經準備好了。”

可是啊。

這羣“外鄉人”,被生活裹挾着,卻仍在用自己的方式綻放着。

每週六,這些女工都會從城市的四面八方聚在一起。

地丁花劇社,這是屬於她們的劇社,也是她們在這座城市的精神寄託。

她們在這裏排演自己的故事,排演她們在城市生活中的委屈、困惑、希望和理想。

女工和話劇演員,似乎是完全聯繫不起來的兩個字。

印象中話劇是一件文藝的事,它適合出現在高等學府中,適合出現在衣着光鮮優雅的人羣中,而不是這羣女工的生活中。

可偏偏,她們選擇用話劇酣暢淋漓的去表達。

劇本都是取自這些女工的真實經歷。

關於打工;

關於尊嚴;

關於家暴;

關於家庭和生育

……

作家高欣説:打動我的,不是每一位家政大姐那些或悲傷或温情的往事,而是她們作為女性,在命運面前,努力追求獨立和自由時所爆發出的那種堅強而隱忍的生命力。

這是一種在旁觀者看來已近於絕望、可當事人依然在埋頭頑強生長的力量。這種力量也許無法穿透一切現實障礙,卻足以讓個體熠熠生輝。

即便再重的石頭壓着,也要昂着頭,追隨陽光。

被家暴29年的雪花(化名),不止一次想過死。

殺死自己或者殺死丈夫。

“凌晨兩點多,當時我渾身痛,眼睛腫,想着自殺算了,把手伸進插線板,電打得胳膊發麻……有時候在家忍不住時,我都想過勒死他。”

也提過離婚,但在丈夫的拳頭和威脅下,總是不了了之。

直到後來,她終於下定決心離開丈夫,為自己好好的活。

她去了北京,打工的生活並不輕鬆,但自由的感覺真的很好。

雪花將自己的故事寫下來,在中央戲劇學院教授趙志勇和學生的幫助下搬上了舞台,用自己遲來的自由,希望提醒身邊更多的姐妹:家暴面前勇敢站出來,説不。

一個叫小玉(化名)的家政工,家裏窮,早早嫁了人。

生第二個孩子的時候,外陰側裂,沒條件去醫院縫,只能自己咬着牙忍着等它慢慢好。

因為農村避孕措施不到位,小玉3次意外懷孕。

家裏養不起更多的孩子,也捨不得花幾十塊錢去醫院做人流,她就拿推磨的槓拼命地壓自己的肚子。

後來她又和丈夫一起來到北京打工,沒學歷,沒背景,沒人脈,吃盡了苦,然而趙志勇還記得她和小玉的第一次見面:

“打扮的很時尚,臉上還化了妝,帶着紅色遮陽帽,話特別多。”

40歲之前的蔣姐(化名)一直覺得她這一生都會在平凡安穩中度過。

卻不想,風雨突至。

40歲那年,丈夫因病去世,自己遭人排擠丟了工作,家裏負載累累,女兒還需要錢上學。

為了撐起這個家,這個很少出遠門的女人,那一年,獨自踏上了去北京的火車,去給人家當保姆。

“我總記得剛來北京那天,擠在公交車上動彈不得,掠過人腦袋,看窗外,日頭明晃晃地扎眼,好多車、大樓房,我想,我要在這兒活得好好的。”她説。

生活的交錯複雜全部體現在她們的這個生命階段中,但她們並沒有被壓垮。

拮据沒有、刁難沒有、迷茫沒有、暴力也沒有。

她們註定成不了大人物。

就算成為舞台上的演員,生活也不會因為這件事情有任何的改變。

可她們就這樣認真地活着,她們會絕望、會嘆息、會哭泣,也會歡笑、會安撫、敢付出。

她們將做保姆的姐妹寫的詩編成了歌。

這或許也是對她們最好的寫照:

地丁花,一簇一簇

伸展着身軀努力綻放

迎接最早的春天

把花瓣撒向大地。

你不甘平庸,追求希望

雖然渺小,但堅韌不拔

綻放春天的浪漫

把花瓣灑滿天涯

再平凡的生命,也可以如地丁花一樣怒放。