明末清初 中西數學會通與儒學分化_風聞

文渊紫光-2021-01-18 00:32

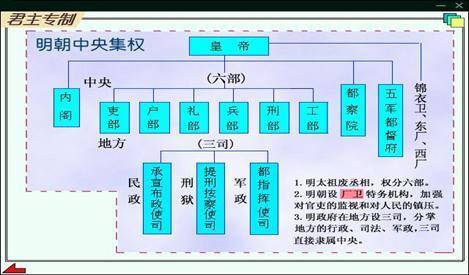

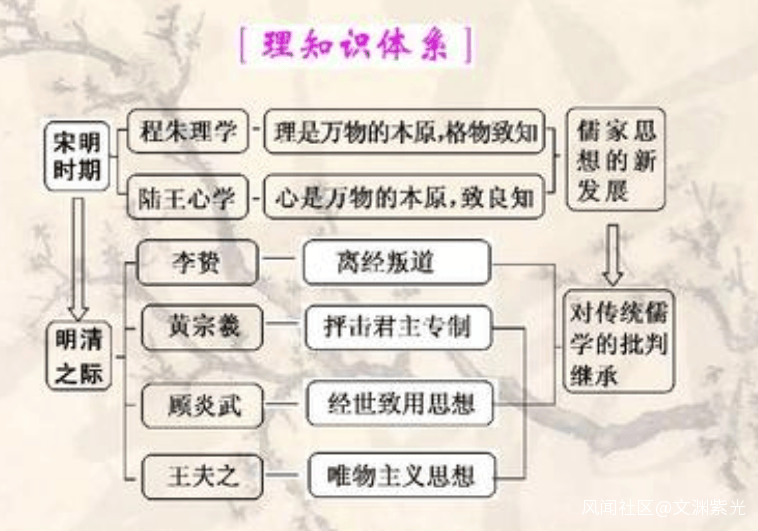

前人關於數學會通文化環境的研究,多從理學和心學的爭論出發(如李約瑟認為心學阻礙中西會通),以至於學界爭論不體。我們知道,程朱理學和陸王心學是前後相繼興盛的兩個學派,明末士人關於這二學派理論的爭論核心是二者孰優孰劣,與對西學的接引和中西會通有某些關係,理學和心學的維護者中都有西方數學的支持者,也都有反對者。我們認為,拘:儒與達儒(葉向高在這一時期明確提出此二概念,詳見下文)爭論的激烈化,二者的各自發展走勢,是與中西會通的關係更直接,拘儒和達儒的形成與發展在很大程度上是與中西數學會通相伴隨的。所以,我們認為從這一視角入手更為恰當。雖然明末清初中國的三大文化一一儒、釋、_道並存,但是儒家的主導地位從沒有丟失或減弱。在社會事務中,釋、道二家更是攀附儒家,’以儒家產馬首”是瞻。所以,我們在研究中主要關注數學會通與儒家的關係。

任何時一代的儒學都有分化,但是“強風知勁草,路遙知馬力”。在強勁的西學來到中國之際,在是否會通西學,以及如何會通西學問題上,“拘儒”和“達儒”展開了激烈爭論,甚至流血鬥爭。這一過程更凸顯了二者各自的本色,也構成了中西數學會通的儒學環境。而伴隨着會通過程,二者的發展走勢也不盡相同:達儒逐漸增多,話語權力越來越大;而拘儒的聲音越來越少、越來越低,給我們很大的啓發。

(一)拘儒、達儒觀念由來

這一對概念最初由葉向高(15-59-1627年)明確提出。明末葉向高結識傳教士後對其很是欽佩,欣然寫下一詩贈於利瑪竇等傳教士:“天地信無垠,小智安足擬。愛有西方人,來自八萬裏。一言慕中華風,深契吾儒理。著書多格言,結交盡賢士。淑詭良不矜,熙攘乃所鄙。聖化被九誕,殊方表同軌。拘儒徒管窺,達觀自一視。我亦與之遊,泠然待深旨”。認為儒家持有開放的胸襟,將西方傳教士視為同道;不能像拘儒那樣,在知識、智慧上“小富即安”,那樣會導致坐井觀天。並且認為西方人之理與儒家之理非常契合,自己通過與他們的接觸,對其已有較深的瞭解。

1664年,許之漸在為李祖白‘等人所著《天學傳概》作序時,重提這一劃分:“曏者福清葉相國(向高)贈西賢詩有去:言慕中華風,深契吾儒理;又云:拘儒徒管窺,達觀自一視(兩種儒家)”②。1679年清政府開博學鴻儒科,試以《瑞磯玉衡賦》,梅文鼎雖然沒有被推薦,卻自作《擬瑞磯玉衡賦》一篇,鼓吹“中西吻合”,認為時憲曆“亶後來之居上”,頌揚清初政府“唯我聖朝,度越千代,正朔初頒,適逢斯會”,嘲笑堅守中法的人“豎儒兮固陋,謬執古兮非今”③。瞿式榖在《職方外紀小言》中提及傳教士帶來的地理知識,並稱拘儒為井底之蛙:

“嘗試按圖而論,中國居亞細亞十之一,亞細亞又居天下五之一,則自赤縣神州而外,如赤縣神洲者且十其九,而戈戈持此一方,青天下而盡斥為蠻貉,得無紛井底蛙之消乎。”④利瑪竇《天主實義》中的“西士”幾次稱“俗儒”、“腐儒”、“今儒”曲解儒家經典,如,“今儒之謬攻古書,不可勝言也。急乎文,緩乎意。故今之文雖隆,今之行實衰。”⑤

《明史》歷志也多處出現類似説法:台官們“泥於舊聞”,欽天監固守:“祖制不可變”,禮部也上奏:“古法未可輕變,請仍舊法”;監官們“拘守成法。”等等。衞方濟(FrancoiSNoel, 1651-1729,比利時人,1687年來華)也説:“中華之教,歷觀詩、書孔孟之言,皆以性命出於天為本,以事上帝為主……但漢以後,異端蜂起,而真解亂矣。由是可見,道統之傳,後世有損,……惟彼拘於世俗之儒不察正理,專於虛句,而曲論古學之真意,且其所本、所立、所務、所歸者,雖與佛、老不同,而其失則一。”⑨認為拘儒與佛道的弊端是一致的,都失去了儒家的“正理”。在否定了太極與理的基礎上,耶穌會會士就接着否認道學家的宇宙論以及理氣、陰陽、四時、五行等等概念。他們提出“夫俗儒言理,言道,言天,莫不以此為萬物之根本矣。但究其所謂理,所謂道,所謂天,皆歸於虛文而已。蓋自理而言,或謂之天,或謂之性,自道而一言,或謂之太極,或謂之無極,或謂之氣化。然天也,性也,心也,太極也,無極也,氣化也,從何而有?理出於心,心出於性,性出於天,天則從何而出?……若夫無極與太極之義,要不外理氣兩端,周子以無極太極與太虛為一,張子以太虛與理與天為一,然則天也,理也,氣也,皆不能自有,則必先有他有,則必先有其所以然,既先有其所以然,則不能為萬物太初之根本,明矣。如此,則俗儒所稱萬物之大本,雖曰實理,終歸於虛理虛文而己矣。”①極力強調西學與儒家“真解”的相同之處,為以西學補足儒學,而排斥佛道二家進行論證。

在拘儒達儒劃分的論述中,包含了達儒與西儒的相互認同。明末,温古子就説西學與儒學可以相互補充:“其道有顯焉而易通,有玄焉而難測。易通者率性,難測者超性。率性者以遷善去惡為本,……與吾儒之學相為表裏;然道貴實踐,故有超性以勉其行,超性之學其言微、其義廣矣”②。魏裔介也聲明“西儒”與“中華大儒”的統一性:“謂之西海之大儒,即中華之大儒可也”③;韓霖説的更直接:“西儒之學與吾儒同”④。清初在錢謙益、黃宗羲、顧炎武等蘇南越北後輩學者開始排拒“西學”的時候,皖江學術的開創者方以智((1611-1671,桐城人)也稱傳教士為西儒,並坦率承認學習.過西學。他後來回憶自己曾經仔細研究過《天學初函》:“西儒利瑪竇,泛重溟入中國,讀中國之書,最服孔子。其國有六種學,事天主,多奇器,智巧過人,著書曰《天學初函》。餘讀之,多所不解。幼隨家君長溪見熊公,則草談此事。頃南中有今梁畢公。諧之,問歷算、奇器,不肯精言。問天事,則喜。蓋以《七克》為理學者也,可以為難。”⑤儘管他“讀之,多所不角到,,不怎麼看得懂,但是“西學”對方以智的思想形成,起了至為關鍵的作用。據美國普林斯頓大學裴德生教授的統計一:“方以智《物理小識》中,有50多處引自艾儒略《職方外紀》。另外,全書近5%的篇幅是從傳教士著作中摘錄的”⑥。

概而一言之,拘儒是這樣一類儒者:他們拘守成法,憚於改革;認為儒學非常完美,不需補充和修正;他們持有典型的"道本藝末”觀念,即在儒學體系中,倫理道德最重要,科技知識無關緊要;即便曆法出現錯誤也可在傳統數學天文曆法範式內改良,無需引入新的知識;新知識是危險的,對傳統儒學是一種破壞。達儒則與之相反,認為改良已不能解決問題,勇於改革;儒學有不完美之處,需要改進,道德倫理固然重要,科技知識也不可輕視;傳統學術範式己不能解決現實問題,需要引入新鮮血液;新知識是儒學的必要補充。

(二)數學會通過程中的拘儒和達儒

雖然拘儒和達儒在傳教士來華之前,就在很多事務中意見不同,但是二者的不同特性在如何對待曆法改革,如何對待西人西學上的表現更加鮮活,值得我們認真研究。

1、曆法要不要改

由上述可知,明末,已出現兩種儒家在曆法改革問題上的對立態度,現在對其作一系統描述。《明史》歷志載:“成化以後,交食往往不驗,議改歷者紛紛。如俞正己、冷守中不知妄作者無論已,而華湘、周鐮、李之藻、邢雲路之倫頗有所見。鄭世子載靖撰《律歷融通》,進《聖壽萬年曆》,其説本之南都御史何塘,深得《授時》之意,而能補其不逮。台官泥齡舊聞,當事憚齡改作,並格而不行。”①1594年8月2日,鄭世子朱載靖進獻《聖壽萬年曆》、《律歷融通》二書。並上疏改歷:“高皇帝革命時,元歷未久,氣朔未差,故不改作,但討論潤色而已。積年既久,氣朔漸差。《後漢志》言‘三百年鬥歷改憲’。今以萬曆為元,而九年辛巳歲適當‘鬥歷改憲’之期,……望救大臣名儒參訂採用。”禮部尚書範謙也認為應該聽取他的建議:“其書應發欽天監參訂測驗。(鄭)世子留心歷學,博通今古,宜賜獎諭。”(出處同下)皇帝也表示了同意。但是改歷計劃因故並未很好地實行。

1597年2月5日,時任河南提刑按察司分巡河北道金事的邢雲路上疏“為議正曆元以成大典事”②,奏請改歷:“夫有一代之興,必有一代之典,必有一代之歷。……今年適逢上命儒臣纂修正史。一夫史也者,大經大法鹹正周缺者也,然而莫重於歷,亦莫難於歷。乃今尚未聞有一人,欲起而更正之者,及今不正,何為信史?及今不言,豈非失時?臣故自今年悉心詳驗之,思以上獻也。”皇上御批到禮部辦理。反對者又稱:“今邢雲路之請,尚未奉行,而都邸中外官民謠誦曰:《大統》歷數差錯,朔日相越一日。……今使中外臣民洶洶不安,紛紛議起。”①借改歷之議引起了京城內外的不安定情緒,而反對改歷。

拘儒與達儒的爭議繼續發展。刑科給事中李應策上疏道:“乞救l7定歲差以答輿望事”,表示贊同邢雲路的改歷計劃:“其(指邢雲路—引者注)測候諸應參差,較鄭世子所奏,·簡切遍覽,獨應時加減法尚未遴悉爾。臣思國朝曆元,聖祖嘗論:二説難憑,一但驗七政交會行度無差者為是。”②認為應該進行曆法改革。欽天監監正張應侯對邢雲路奏疏,則表示感到驚異:“臣等於萬曆二十四年十二月內偶接得河南金事邢雲路揭帖,開稱《大統》歷算差訛,悉宜改正,臣等不勝駭異”,進而引用國初禁止私習天文曆法的政策,來批評邢雲路奏請改歷的行為:

“今箋事邢雲路陳言歷數之差,前後相懸一日,又不知是遵何家之法,而輕信何人,妄議者也。且國朝立法律例備載,有人私習天文歷數者罪之,私傳妄議者罪同。··········惑世誣民,是誰之過軟?········今使中外臣民洶洶不安,紛紛議起。邢雲路是何誠心矣,伏望皇上大奮衰斷,禮部酌議。”③禮部尚書範謙則針鋒相對地批評了張應侯“固守舊法”的保守態度:“今適河南按察司金事邢雲路疏請改正曆元諸法,良為有見。乃欽天監.張應侯又此奏辯,惟欲固守舊法。夫使舊法無差,誠宜世守,而今既覺少差矣,失今不修則歲愈久而差愈遠,其何以齊七政而釐百工哉!相應所從邢雲路所請,即行考求歷算漸次修改為是”④。範謙通過重新解釋國朝律例所禁的天文曆法內容,認為私習曆法之禁並不適用於士大夫,否則歷算之學的傳承就會有問題:“及查律例所禁,乃指民間妄以管窺而測夭祥,偽造曆書而紊氣朔者。言若《天官書》、《天文志》、《曆書》、《歷志》載在歷代國史,語云通天地人謂之儒學,士大夫所宜通曉,第患不能精耳,非蓋以例禁之也········本部覆奉欽依保舉精通天文曆法者,不拘致仕官員、監生、生員、山林隱逸之士,何嘗禁人習贅勢粼·瓣執叩節而絕星曆之學,誤矣”①,並進一步薦舉邢雲路領導欽天監的改歷工作。皇上對禮部的奏疏最終作了“留中”的處理,未置可否。邢雲路的改歷建議無果而終。

關於1610年12月15日日食,欽天監推算出的食分和初虧、復圓時刻都有差錯,職方郎範守己“疏駁其誤”。範守己1611年上奏疏議提出改革曆法:“原任按察使邢雲路有《古今律歷考》止書;,、綜採詳密,且家在安肅,密邇京師,可令(邢)雲路與(範)守己並欽天監官互相參訂,有詞林儒臣旁通律歷之學者,亦可時與折衷。”②欽天監五官正周子愚也於同年奏請曆法改革,他建議仿照明洪武舊例(明太祖時曾翻譯過《回回曆法》),博訪精通曆法的學者,令其與欽天監官生和西方傳教士熊三拔等人一起“盡譯”西方天文學著作,並且“共相考訂”,以改變中國缺乏曆法典籍的落後局面。禮部於1612年1月7日正式奏請修改曆法:

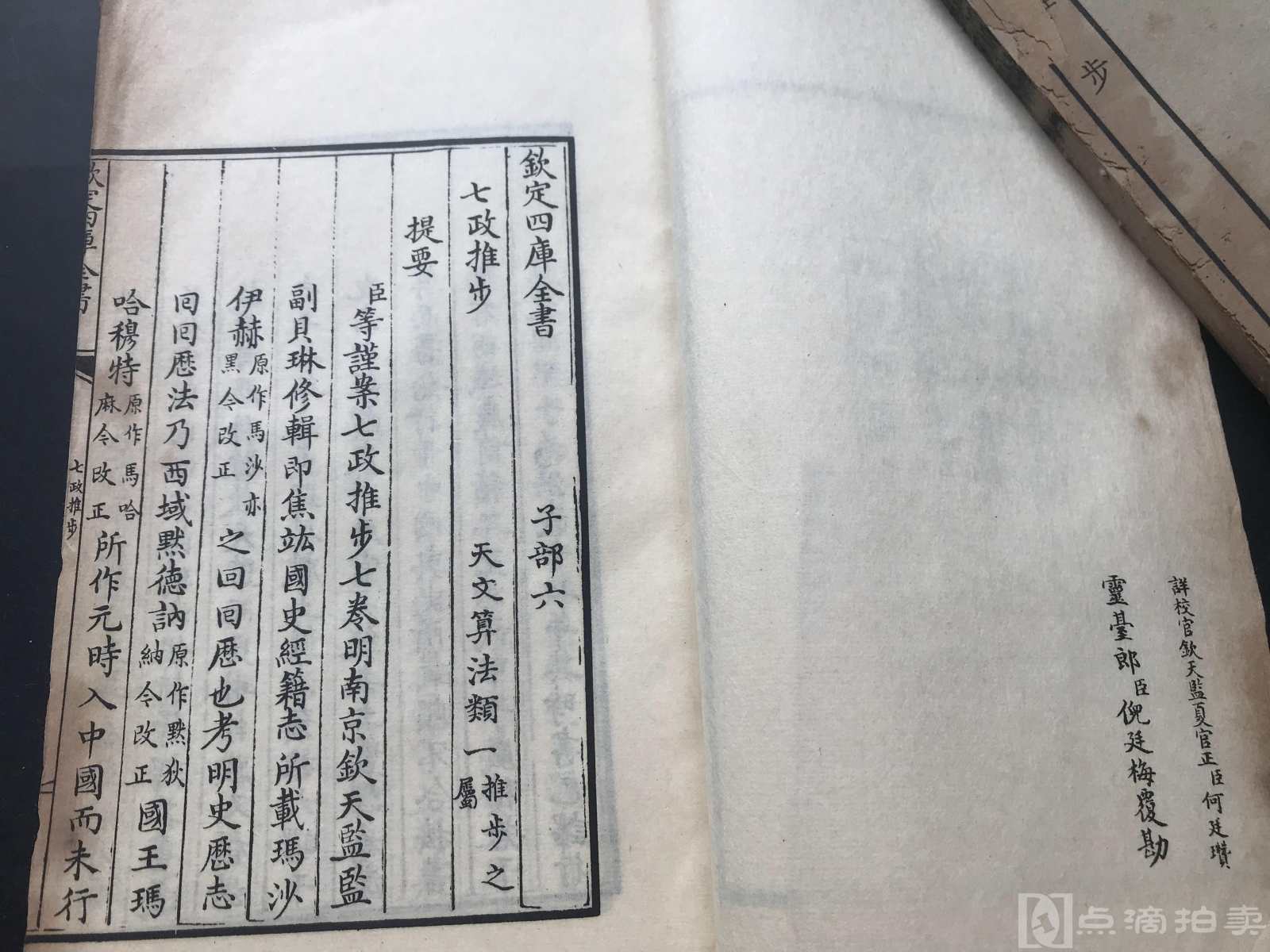

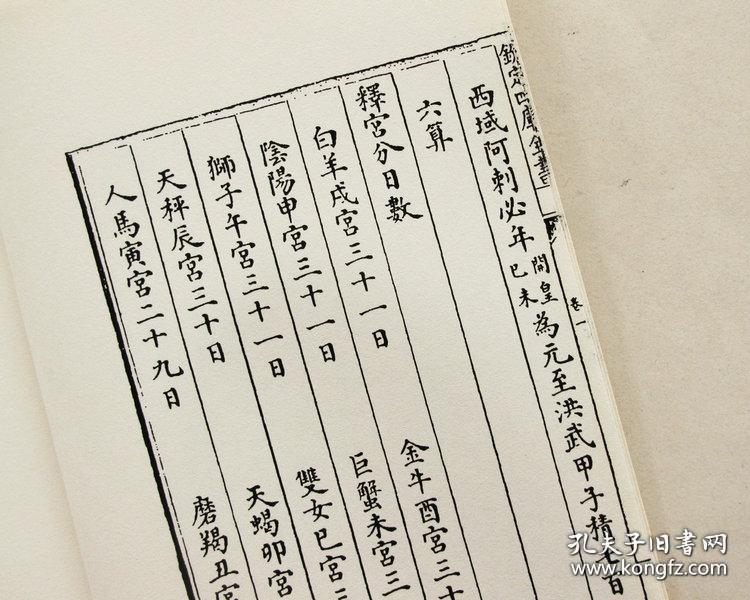

“採訪歷學精通之人如原任按察司邢雲路、兵部郎中範守己一時共推可用。先年修歷,以户科給事中樂罐、工部主事華湘俱改光祿寺少卿,提督欽天監事例,二臣所當酌量注改京堂銜,共理歷事。又訪得翰林院檢討徐光啓及原任南京工部員外郎李之藻,皆精心歷理。若大西洋歸化之臣龐迪我、熊三拔等攜有彼國曆法諸書,測驗推步,講求原委,足備採用。照洪武十五年命翰林李種、吳伯宗及本監靈台郎海達爾等譯修西域曆法事例,將大西洋曆法及度數諸書同徐光啓對譯,與(邢)雲路等參訂修改”③。“未幾,(邢)雲路、(李)之藻皆召至京,參預歷事。(邢)雲路據其所學,(李)之藻以西法為宗。”④

李之藻於1613年奏上西洋曆法,並指出欽天監歷官推算交食時刻存在的錯誤,同時建議禮部開局,與龐迪我、熊三拔、龍華民、陽瑪諾等西方傳教士翻譯西方曆法。禮科姚永濟當時也主張翻譯西洋曆法。不過,“時庶務因循,未暇開局”⑤。西洋傳教士與徐光啓、李之藻等傾心西學的學者,還是共同翻譯了一些西書,正在這時,南京禮部侍郎沈催1615年到1618年發動了“南京教案”,使得翻譯西法曆書的工作也中斷了。1621年春天,“(邢)雲路復詳述古今日月交食數事,以明《授時》之疏,證新法之密。章下禮部。四月壬申朔日食,(邢)雲路所推食分時刻,與監推互異,自一言新法至密。至期考驗,皆與天不合”①。關於這次日食食相時刻的預報,欽天監依據大統曆法推算的結果,與邢雲路“新法”推算結果“互異”,但是均與天不合,“由此宣告了邢雲路依據傳統曆法進行改歷努力的失敗”②。一不久,邢雲路去世。有關研究表明,南京教案與西士參與改歷有關係,杜鼎克認為:“遏制傳教士參與並採用西方天文曆法進行曆法改革,是沈催發動南京教案的主要原因之一(王豐肅和意大利傳教士Christoforo borri(1583-1632)曾在其報告中明確講到)。每一個人都很清楚,禁教至少可以成為終止改革曆法計劃的一種辦法,因為採用西法改革曆法會引起‘與國不可預測的危害’(何宗彥語)。因為害怕關於曆法失準的謠言會導致反抗和動亂,自15%年起就一直有一些關於改歷的危言聳聽的言論。這使得采用西法改歷的計劃一直被拖延。而傳教士公開聲稱的西方天文學理論,與天主教學説之間的聯繫更加深了保守士人的擔憂,改歷因此被拖延。”③

就這樣,拘儒與達儒就曆法要不要改革展開了爭論,其結果是改革派—達儒佔了上風。其中邢雲路的改歷實踐證明,中國傳統歷算之學在曆法改革中的不足之處也暴露出來。

2、曆法如何改

接下來進入了以西法改歷的時代,也進入了中西大辯論的時代。邢雲路、魏文魁以傳統改.良為主,西法至多可作參考;徐光啓等人,則提出“翻譯一會通一超勝”綱領,試圖以西法為主進行曆法改革。中國傳統歷算學家—拘儒則對西方數學天文進行殊死抵抗。

魏浚,字倉如,松溪人,1604年進士,曾任明朝右監事御史、湖廣巡撫,生卒年不詳,曾著《緯談》一卷,1600年前後,反駁作為西方曆法基礎的宇宙論④。邢雲路(?-1629),字士登,安肅(今河北徐水)人,1580年進士曾任河南監事陝西按察司副使,1595年上疏言改歷之事,欽天監監正張應候“惡之”,但禮部侍郎範謙“薦之提督歷事”, 1610進京參與歷事,與西曆有爭端①。沈漼,字銘鎮,浙江烏程人,1559年進士,1616年任職南京禮部,於五月八月十二月三次上疏討伐傳教士:

一、西士治歷,“舉堯舜以來中國傳統之曆法變亂之”;

二、不祀祖宗,但祀天主,可以昇天堂,免地獄。其他反教士人也據此向西方傳教士開戰:“變亂治統,覷圖神器”②,“覬覦中原神器”③。“不奉召而至潛入我國中,欲以彼國之邪教,移我華夏之民風,是敢以夷變夏、,④,認為傳教士要篡奪中華道統:“彼雲國中君主有二,一稱治世皇帝,一稱教化皇帝,是一天而二日,一國而二主”⑤。崇禎十一年(公元一六三八年)福州的一批士大夫發表過一個《攘夷報國公揭》,講到:天主教“佈滿天下,煽惑交結,……似不普中國而變夷狄不已也。”八月,沈催受禮部尚書方從哲派遣,發兵抓捕傳教士王豐肅等人。1617年2月4日,萬曆皇帝降旨,遣返傳教士,是為南京教案,1622年方從哲為相,薦沈催為禮部尚書兼文淵閣大學士。其時恰逢白蓮教作亂,沈催又污衊天主教為白蓮教,再次打擊傳教士。但不久沈催遭到時任首輔葉向高等人彈幼,於1623年致仕,1624年死去⑥。

冷守忠,四川資縣人,是一老秀才。1630年應四川御史馬如蛟推薦,進書歷局,反對用西方曆法進行改革,受徐光啓駁斥⑦。徐光啓這樣批評他:“資縣儒學生員冷守忠執有成書……曆法一家本於周禮馮相氏‘會天位,辨四時之敍’,於他學無與也,從古用大衍、用樂律,牽合附會,盡屬贅疵,今用皇極經世,亦猶二家之意也。此則無關工拙,可置勿論。’,⑧並約定以推算1631年4月15日四川的月食時刻為檢驗標準,結果冷守中所推誤差很大,辯論也隨之結束。

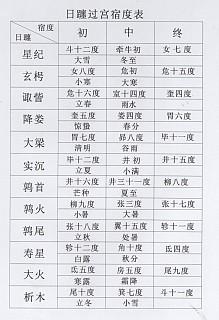

其實,拘儒與達儒的爭論一直持續着。1625年,魏忠賢黨羽貴州道侍御史智廷彈勃徐光啓練兵:“以朝廷數萬之金錢,供一己逍遙之兒戲,越姐代危其罪小,而誤國欺君其罪大。”天啓皇帝御批徐光啓“冠帶閒住”⑨。1629年徐光啓還建議在揚州和潞安開辦軍火局⑩。魏文魁,號玉山,生卒年不詳,滿城人,1631年上《曆元》、《歷測》,提出以中法修歷,與徐光啓所率眾官生辯論,阮元評論他“徒欲以 意氣相勝。”①1636年李天經與王應遴等同往觀象台,測驗這年正月十五日辛丑曉望月食,這次測驗證實西法於日食時刻完全符合,而魏文魁所推不合,從而判決性地徹底擊潰魏文魁等人對西法疏漏的指控。王應遴的著作《乾象圖説》一卷、《中星説》一卷,都早於徐光啓1629年開局修歷②。胡擅,號勵齋,字保林、保叔,生卒年不詳,浙江仁和人。 1649年進士,歷任江蘇常鎮道鎮、鴻肪寺卿、右通政司通政使。通天文曆法,曾與欽天監湯若望等西人辯論曆法③。戴梓(1649-1726字文開,浙江仁和人。曾入值南書房,參與纂修《律呂正義》,與南懷仁徐日升等人討論天文曆法。1638年管理歷局的代州知州郭正中言:“中法不可盡廢,西法不可專行”,昭示:“仍行大統,參考西法、回回”。徐光啓以西法統帥曆法全局的設想沒有實現。1644年八月昭示“西法改為大統術法,通行天下”。國變,未實施④。

在督領歷局改革曆法期間,徐光啓排斥天文,“臣等考之周禮,則馮相與保章異職夕稽之職掌,則天文與曆法異科,.蓋天文占候之宜禁者,懼妄言禍福,惑世誣人也。若曆法止於敬授人時,豈律例所禁哉!……但有通曉曆法者,具文前來。其言天文者一概不收”(徐光啓,禮部奉旨修改曆法開列事宜乞裁疏(1628),《徐光啓集》上海古籍出版社,1一98'4,. 327頁)。其中徐光啓與魏文魁圍繞“祖宗之法不可變”的辯論最為深刻。徐光啓稱讚魏文魁為“苦心力學之士”、“頗聞邢觀察雲路律歷考多出其手”、並鼓勵他“徵前驗後,確與天合,因推步成歷不惟生平積學可以自見,本部亦得取資借力,以襄大典矣。;c徐光啓對魏文魁的《曆元》、《歷測》二書的審查意見表現在“二議、七論”。二議議其自相矛盾,一議1628年5月日食食分,曆元稱食分為一分二十一秒,但歷測稱三分九秒;曆元初虧為午初初刻,歷測稱巳初三刻。而欽天監實際觀察記錄是,食分為二分,初虧為巳正四刻。二書自相矛盾且都與實際不符。二議冬至。魏文魁歷測所用歲實(一年的天數)既不是授時歷的消長歲實,又不是大統歷的恆定歲實365.2425,而是金代大明曆的365.2436。歷史已證明此數據不準確。其曆元根據此數據實測數據為:1627年冬至為癸未日午正二刻,1629年冬至為甲午日子正初刻,兩年內冬至時刻相差49刻。徐光啓請魏文魁儼攀)纂幕派期件裂好來歷局驗證①。

七論論其理論錯誤。一論金代大明曆歲實不準確;二論圓周率取為三誤差太大;三論冬至取日行最快時刻夏至取日行最慢時刻這一方法不對,其實每年都在變化,應根據實測;四論月亮最高得疾最低得遲這一觀念也是錯的,與實測不符;五論傳統觀念所取定朔時如果發生在正午則時差為零是不可取的,正午時定朔也應有時差;六論傳統曆法交食食限陰曆八度陽曆六度不對(古代曆法規定月亮在黃道以北為入陰曆,以南為入陽曆),實際情況為陰曆十七度陽曆八度;七論公元430年11月日食,歷史記載為“不盡如鈎,星晝見”,授時歷推算食分為六分九十六秒,魏文魁説授時歷不對,徐光啓説430年時國都在南京,授時歷造於北京,二地緯度差八度,所見十分自然不同②。關於歲實來歷問題魏文魁所答頗可玩味,“處士(魏文魁)自雲所用歲實不假思索,皆從天得”③。明確可見魏文魁思維方法的傳統象數學來源。徐光啓希望魏文魁在深入研究後再討論,魏文魁卻勃然大怒,堅持己見、株守舊法,並把問題上升到夷夏大防之高度:徐光啓所據為“夷外之歷學,非中國之有也。”④

中西數學會通的過程中始終貫穿着拘儒和達儒的鬥爭,明中後期一直有關於改革曆法與否的爭論,改革派主要是大臣,藉助曆法對天變人事的對應關係,堅持要改;不改派主要是欽天監官生,理由是祖宗之法不可輕改。1595年欽天監監正張應候就反對邢雲路“改歷之議”。但認識到祖宗之法實在無能為力時就不得不改。邢雲路等人比欽天監官生開放一些,但比徐光啓等人就保守了。關於怎麼改的問題,他們堅持在祖宗成法基礎上,進一步挖掘餘藴和深藏其中的義理,徐光啓等人則堅持西法,後來徐光啓批評了這次改革方案的不徹底性,認為這樣與明初參用回回曆性質一樣,不能從根本上解決問題。(見後文“翻譯一會通一超勝”部分)。

拘儒和達儒的爭論焦點,也由祖宗之法能不能改,轉變為能不能用或能不能完全用西方歷算之學來改革中國曆法。並且拘儒們把西方歷算之學與其意識形態聯繫起來,使曆法改革問題與國家政治聯繫起來。

徐光啓主持曆法改革期間,基本上把株守祖宗成法的欽天監,改成了西方歷算的橋頭堡。明末政府規定,傳教士不能在欽天監或歷局傳播教義,而欽天監卻在湯若望、南懷仁手中成為西方宗教的大本營。 湯若望教案期間,拘儒的表現更加淋漓盡致,詳細情況可參見黃一農先生的有關研究。此外,與楊光先結黨打擊西法的人,除吳明煊外還有龔士燕與何文塵。吳明煊,崇禎年間任職欽天監回回科,與魏文魁一起反對徐光啓西法派①,在楊光先之前就對湯若望發難,結果自己弄巧成拙,楊光先事起他又推波助瀾,幫助楊光先反對西傳教士。龔士燕,字武仕,江蘇武進人,曆獄前後任職欽天監,批評南懷仁曆法。1669-1671年在觀象台測驗天象,曾推演黃鐘圓徑開方密率諸法,曆獄前後著有((象緯考》一卷、《歷言大略))一卷、《天體論))一卷和《蔡氏律呂新編》(黃鐘駿,疇人傳四編,卷七,77-80)。何文塵,字景昭,河南桂陽人,曆獄時作《時憲曆改宮度議》,非難湯若望(諸可寶,疇人傳三編,卷一,717-718).王錫闡對《周易》的態度也耐人尋味,他雖然批判妖妄之術,但對名理之儒卻佩服得很、嚮往的很。他不但研究鐮洛之學,而且將圓周劃分為384度,對應於周易的384卦。

3、會通過程中如何對待中西學術

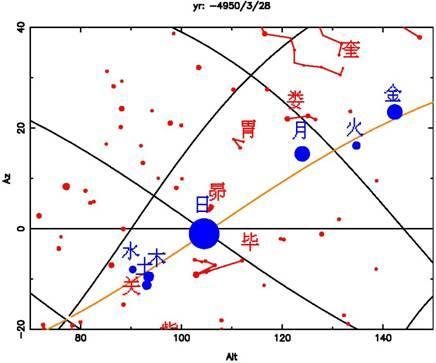

關於曆法如何改革,徐光啓、等達儒認為必須中西會通。他説雖然曆法改革已是大勢所趨,但是如何改革則更關鍵:“邇來星曆諸臣,頗有不安舊學,志求改正者。故萬曆四十年(1612),有修歷譯書,分曹治事之議。夫使分曹各治,事畢而止。大統既不能自異於前,西法又未能必為我用,亦猶二百年來分科推步而已(徐光啓認為,欽天監各科要統一領導)。”他不同意將西方歷算只是作為一種參考,而是認為必須進行中西會通並且擬定了會通的方案:“臣等愚心,以為欲求超勝,必須會通,會通之前,先需翻譯(翻譯只是第一步)。”其原因是中國傳統歷算不如西方先進:“蓋大統書籍絕少,而西法至為詳備,且又近數年間所定,其青於藍,寒於水者,十倍前人,又皆隨地異測,隨時異用,故可為目前必驗之法,又可為二三百年不易之法,又可為二三百年後測審差數因而更改之法。又可令今後之人循習曉暢,因而求進,當復更勝於今也。”而中西會通歸一之後,新的歷法就可超勝於古今中外:“翻譯既有端緒,然後令甄明大統、深知法意者,參詳考定,鎔彼方之材質,入大統之型,譬如作室者,規範尺寸,一 一如前,而木石瓦甓悉皆精好(會通的具體計劃),百千萬年必無敝壞。即尊制同文,合之雙美,聖朝之巨典,可以遠邁百王,垂貽永世。且於高皇帝之遺意,為後先合轍,善作善承矣。”①

但是,傳統的保守勢力—拘儒們,仍然無視歐洲近代天體科學的興起,力拒西洋科學於門外。並且依然陶醉於中國傳統古法古歷之中,認為“歷理之精微,未有過於《堯典》數言”,以之“為萬世事天者之法”②。《破邪集》的一些作者説:“三教並興,治世治身治心之事,不容減,亦不容增者也。何僻爾奸夷妄尊耶穌於堯舜周孔之上,斥佛菩薩神仙為魔鬼?”③。因此,耶穌會士的易佛補儒的策略,被認為大有要拆散傳統中國三教和合正統的趨勢,而世統、道脈以及中國人安身立命之基均在譭棄之列。這就會促使具有反教情緒的文人士夫易於與佛教信徒結為同門,共同反對天主教的布播。1622年,沈催誣天主教為白蓮教,並與南京工部之徐如坷、餘愈孽等彈勃李之藻、徐光啓、楊廷藥三人”④。至七月葉向高等人又彈勃沈催以致其罷官。這説明達儒與拘儒的鬥爭是很激烈的,已經形成了有組織有領導的派別鬥爭。

如果説《崇禎曆書》編制前後,拘儒們對中國傳統歷算學還抱有一絲希望,湯若望教案之後則普遍承認了西方歷算學的先進。不過人們仍然在口頭上或心底裏,堅持傳統歷算學所植根於其上的“理”的先進性,從而導致了西學中源説的盛行。

湯若望(1592年—1666年),字道未,神聖羅馬帝國科隆(今德國科隆)人

4、學術與民族主義情緒

到乾嘉時代,這一拘儒和達儒之間的爭論發生了形式上的變化,爭論焦點轉變到中國傳統學術與西方學術哪個更先進,以及二者之間的源流關係上。李天綱先生説:“‘皖派’及其傳人,從梅文鼎、薛鳳柞、江永、戴震,到洪榜、焦循、凌廷堪、阮元,他們對待‘西學’的態度都比較開明。正視‘西學’的價值,是‘皖派’學術的一個特徵。”⑤把西學中源説和學派聯繫起來,給人很大的啓發。我們認為情況要比這複雜,比如朱熹是安徽款縣人,他的學説受到傳教士批評也最多;楊光先是安徽歙縣人,他卻是清初湯若望教案的作俑者,也是反對西學西教的最大典型;從後文我們知道,安徽人梅文鼎的孫子梅毀成,也是西學中源説的最得力倡導者之一。我們認為這一時期西學中源説的根源是什麼,這一問題的最佳答案,還是要到民族主義情緒裏去找,對文化改革的態度裏去找,到對文化和政治關係的態度裏去找。

梅文鼎的時代,漢族學者還經常公開談論耶穌會士的學問,早期梅文鼎、康熙、黃百家等人的著作,對西方傳教士的科學先進性的評價基本是公平的。但是,到了江永、戴震的時代,江南士大夫卻形成了批評“西學”的風氣。這些士大夫礙於愛國情緒和民族主義情感,在口頭上不肯承認西方學術的先進性,即便西學有先進之處,也是中國學術的支流,即所謂西學源自中土説。以實事求是自榜的乾嘉學人,在涉及政治和文化時的這種矛盾心態,實在是歷史的一大諷刺。

傳教士的一記載也證明了這一點,據研究,傳教士徐懋德在1732年11月20日寫給耶穌會會長的信中提到:“令我們的神父詫異不己的事還在於:中國人放出風聲説,歐洲人將放棄數學這把交椅。如果預言成真,中國人對歐洲數學的依賴將告結束。在這個帝國傳教得以依賴的唯一根基將被拔掉。我們的神父驚慌不安,的確不是空穴來風:因為,一個姓何的貴族,院士,天主教的敵人,湯若望神父時期曾殘酷迫害過我們的那個人的後代,他利用這一機會向皇上呈上一份請願書。在書中他對皇帝説,鑑於中國院士們已完成了天文學的著作,歐洲人主持數學院並指導行星和日月蝕的天文一記錄似無此必要。該職位貴族院士梅氏即可勝任。他請求皇帝以梅氏取代歐洲人。此外,何還向皇帝説了其他一些事項。皇帝大動肝火,拒絕了何的要求,重申只有歐洲人才“懂天文學,只有他們才能對天文學精確計算。”①可以看到,到了梅毀成的時代,他終於在其祖父梅文鼎的榮譽和成就的基礎上,學有所用。當然,他也繼承了其祖父後期的西學中源説,並進行了發揚光大,其表現之一,就是和皇帝一道試圖縮小西人西學的影響範圍,在西學中源説勝利—奪得學術優先權後,甚至與西人爭奪著作(((數理精藴》、《曆象考成》及其《後編》)的署名權、欽天監及歷算領域的領導權,以維護漢族士大夫在政權中的地位。

江永自認是梅文鼎的繼承人,他寫了一部《翼梅》,取“羽翼梅文鼎”的意思,1740年平生第一次到北京。請供奉內廷的梅文鼎之孫梅榖成作序。梅榖成沒有為《翼梅》作序,但是在江永南歸時抄錄了梅文鼎的《泳歷代天文歷志》一首,並自己寫的對聯一副。詩的最後一句是:“能忘創始勞,萬事有權輿。”顯然,這是提醒江永飲水思源,不要因驕傲而忘記前人。對聯是:“彈精已入歐羅室,用夏還思亞聖一言。”據江永的體會,梅廷成“恐永主張西學太過,欲以中夏羲和之道為主也。先生之誨我者深矣。”①江永乘興而去,敗興而歸。不但沒有索到序言,還飽受一頓教訓。梅毀成的所思所想,在其著作中表露出來:“憶庚申、辛酉間,慎修(江永字)抵都門,以所著《翼梅》八卷請政,並求序言。……(江永)泯於西説,固執而不能變,其弊尤小。至其於西説之不善者,必委曲為之辭,以伸其説;於古人創世之功,則盡忘之。而且吹毛索癱,盡心力以肆其低毀,誠不知其何心。夫西人不過借術以行其教。今其術已用矣,其學己行矣,慎修雖欲陷而附之,不已後乎?彼西方人謂古人全不知歷,以自誇其功。而吾徒幸生古人之後,不能為之表揚,而且入室操戈,復授敵人以柄而助之攻,何其悖也。其用力雖勤,睽之則古稱先賢聖距邪之旨,則大慶矣。吾故不為作序,而附記其説於此。”②

中西禮儀之爭引起的民族主義情緒在此充分表現出來,他認為江永“泯於西説,固執而不能變”,是在幫天主教打擊儒家。雖然研究很努力,成果也不小,但是不夠愛國,對祖宗不夠尊重。梅毀成的這種觀念在北京城已經形成共識,22年後江永之徒戴震到京時,上述一幕得以重演。我們可以更清楚地看出拘儒和達儒的區別。

戴震1755年首次入都時,訪問了傳教士的北堂和南堂。與戴震同時在京的趙翼著作《檐曝雜記》,第2卷“西洋千里鏡及樂器”記載,二人在南堂“登其台以鏡視天,赤日中亦昂星斗”,接待他們的是“西洋人劉松齡、高聖思”。1762年,戴震到北京時,與錢大聽、紀的、秦蕙田、王鳴盛、王爬、朱篤等人結交。在交流中,戴震認為自己的學問有西學來源,自己的老師江永對第谷(Tycho)“本輪”“均輪”理論的掌握,也比梅文鼎透徹,“盛稱嬰源江氏(永)推步之學不在宣城 (梅文鼎)下”。錢大聽當時就與戴震發生了爭論,事後又作《與戴東原書》,表明自己的觀點,江永是“西化”(“為西人所用”),不及梅文鼎能“化西”(“用西”):“宣城能用西學,江氏則為西人所用而己。”“江氏乃創為本無消長之説,極詆楊(光輔)、郭(守敬),以附會西人。”他追究地責問:“當今學通天人者莫如足下,而獨推江無異辭,豈少習於江而特為之延譽耶?抑或更有説以解僕之惑耶?”①

當然,並非拘儒一統天下,凌廷堪(1755-1809款縣人)就曾為“西學”辯護:“竊謂主中黝西,前代如邢雲路、魏文魁諸君皆然。楊光先淺妄,不足道也。蓋西學淵微,不入其中則不知。’,②並且揭露了拘儒們的做法為“陰用其學而陽斥之”:

“西人之説,徵之《虞書》、《周牌》而悉合,古聖人固己深知之,非吾所未有,由説之者不得其意耳。則驚其為創者,過也。西人之説既合於古聖人,自當兼收並採,以輔吾之未逮,不可陰用其學而陽斥之,則排其為異者,亦過也。”③關於這一點,趙翼、安清翹、汪萊也有類似觀點,茲不贅述。一百多年後的王國維看得很清楚:“(戴震)平生學術出於江慎修,故其古韻之學根於等韻,象數之學根於西法,與江氏同;而不肯公言等韻、西法,與江氏異。”④

(三)拘儒、達儒思想異同

1、儒學要不要補充修改

一些入教儒士堅持儒學需要補:“天壤間是有真理,儒教己備,而猶有未盡晰者,非得天主教以益之不可。”一公“今試取孔子之書讀之,其所昭人凜凜昭事者何物?尊奉天主正踐孔子之言,守孔子之訓也。乃狠雲儒學己足,不待天學,非特天主之罪人,亦孔子之罪人也,……盡倫之事,沾事之略,大較相同,而死生鬼神之故,實有吾儒未及明言者。其實孔子罕言命,非不言也。……學問之道,必曉然明·見萬有之原始東日後之究竟,乃可絕岐路而一尊,此在儒書多為未顯融,獨天學詳之。”⑥“若夫二氏爭鳴,既主於空寂,復背乎宗根,毀心滅性,人道斯亡,何足道哉!至孔、孟遺經,推原於造物,致乎存養,學思兼臻,危微並惕,庶幾成德之途欽!然乃率性而己,雖特循有據,幽尚略而未詳。”⑦其中徐光啓的論述最有説服力,他在上奏皇帝的《辯學章疏》中直言:“臣嘗論古來帝王之賞罰,聖賢之是非,皆範人於善,禁人於惡,致詳極備。然賞罰是非,能及人之外行,不能及人之中情。又司馬遷所云:顏回之夭,盜躊之壽,使人疑於善惡之無報,是以防範愈嚴,欺詐愈甚。一法立,百法弊,空有願治之心,恨無必治之術。”説出了自古以來帝王治國的弱點,在於只注重對臣民行為的管理,而忽略了臣民的內心世界,治理癱不完善,以致力不從砂:。“於是假釋苗之説以輔之,其言善惡之報在於身後,則外行中情,顏回道拓似乎皆得其報。謂宜使人為善去惡,不旋踵矣。奈何佛教東來千八百年,而世道人心未能改易,則其言似是而非也,説禪宗者言老莊之皆,幽邀而無當;行瑜迎者雜符截之法,乖謬而無理。且欲抗佛而加於上主之上,則既與古帝王聖賢之旨悖矣,使人何所適從,何所依據乎?”而佛家的善惡循環和道家的種種法術,與儒家的宗旨相違背,實踐證明也沒有效果。而傳教士所説奉行天主教的西洋各國,卻秩序井然:“蓋彼西洋臨近三十餘國奉行此教,千百年以至於今,大小相恤,上下相安,路不拾遺,夜不閉關。然猶舉國之人,兢兢業業,唯恐失墜,獲罪於上主。則其法實能使人為善,亦既彰顯較著矣。”所以他主張用天主教來補儒易佛:“必欲使人盡為善,則諸陪臣所傳事天之學,真可以補益王化,左右儒術,救正佛法者也。”①

雖然他受到傳教士對天主教歐洲美化的影響,他所提出的一些對天主教治理方法的檢驗措施還是可行的;歷史證明他對西方思維方式和科學技術知識的引進,對中國文化來説還是必要的。

反教士人認為儒學不需要補。沈催説:“天地開闢以來,而中國之教,自伏羲以迄周孔,傳心有要,闡道有宗,天人之理,發泄盡矣,無容以異説參矣。”,他認為傳統宇宙論與儒家政治倫理的對應:“從來治歷,必本於言天,言天必有定體,《堯典》敬授人時,·月·…以日為記……蓋日者天之經也,而月、五星同在一天之中,月之晦朔弦望,視日之遠近,而星之東南西北,與日之短永中相應。是故以日一記日,以月記月,以中星計時。《舜典》在漩磯玉衡,以齊七政解之者以天體之運有恆,而七政運行於天,有遲有速,有順有逆,猶人君之有政事也。則未有七政而各自為一天者,今彼夷立説,乃曰七政行度不同,各自為一重天,又曰七政諸天之中心,各與地心不同處所,其為誕妄不經,惑世誣民甚矣”、“《傳》曰:日者,眾陽之宗,人君之表。’是故天無二日,亦象天下之奉一君也。惟月配日象於後。垣宿經緯以象百官,九野眾星以象八方民庶”①。楊光先評《山海輿地全圖》:“詳觀此圖,中夏之人,只知羨其分宮佔度之精當,而弗察其自居居人之深意。中夏之人,何太夢夢也,且高值求之……請聲其罪:按午宮者,南方正陽之地,先天為乾。乾者,君之象也,陽者,君之位也。醜宮者,北方幽陰之地,先天為坤。坤者,婦道也;陰者,:臣道也。若望之西洋在西方之極,其佔天度也宜以酉戌自居,中夏在天地之中,其佔天度也,宜居正午之位。今乃不以正午居中夏,而以正午居西洋,不以陰醜居西洋,而以陰醜居中夏,是明以君位自居,而以中夏為臣妾,可謂無禮極矣!人臣見無禮於其君者,如鷹Aaf之逐雀。不知當日所稱宗伯平章者,果何所見而援引之也?因午醜上下之位推之,則大地如球,足心相踏説,’益令人傷心焉。午陽在上,醜陰在下,明謂我中夏是彼西洋腳底所瑞之國,其輕賤我中夏甚已!”②

這樣,西方科技的引進必然會涉及到儒家倫理的變動,所以他們極力反對用西方歷算知識改革中國曆法。楊光先還本着道本藝末的傳統觀念,將西方科技批判為奇技淫巧:“或曰:‘彼理雖未必妙,人雖未必賢,而制器步天,可濟民用,子有何以闢之?’餘應之曰:‘子不聞夫輸攻墨守乎?輸巧矣九攻九卻而墨又巧焉,何嘗讓巧於夷狄?又不聞夫巧朝拙芍及楷葉刺猴之不足貴,於夫修混沌氏之術者之見一取於仲尼乎?縱巧矣何益身心獷”③並用如假證明觀念阻止西方曆法的引進:“竊惟正名定分,在隻字之間,成歲閏餘有不易之法。顧法不可以紊亂,而名不可以假人,名以假人將召不臣之侮,法而紊亂定貽後世之譏”④。

2、對道、器關係的認識

對於拘儒們所堅持的儒家傳統道本藝末論調,上文已有所涉及。本部分注重在這一問題上,拘儒和達儒態度的對比。楊光先説:“天堂地獄,釋氏以神道設教,勸休愚夫愚婦,非真有天堂地獄也。……如真為世道計,則著至大至正之論,如吾夫子正心誠意之學,以夏修息麻率水體,「治國平天下用,……”①對西方博聞和器具的矛盾心理,承認其精工,又有對博聞器具的蔑視:“小人不恥、不仁、不畏、不義,恃其給捷之口,便任之才,不識推原事物之理、性情之正。惟以辯博為聖,瑰異為賢。周恤悖理叛道割裂墳典之文而支離之。”②認為重視科技是本末倒置,“天下之人知愛其器具之精工,西忽其私越之幹禁。是愛虎豹之紋皮而豢之卧榻之內,忘其能噬人矣。世方以其器之精巧而愛之,吾正以其器之精巧而懼之也。輸之攻墨之守豈拙人之所能哉?非我族類,其心必殊。”③

而達儒們則強調道、器不能分開,以及器的學問有益民用思想。李之藻在《<同文算指>序》中,用數學在傳統文化中的地位為科技張目:“古者教士三物而藝居一,六藝而數居一。數於藝猶土於五行,無處不寓,耳目所接已然之跡,非數莫紀;聞見所不及,六合而外,千萬世而前而後必然之驗,非數莫推。”④王微在《<遠西齊器圖説錄最>序》中,則引用經典文獻的有關論述為技術張目:“學原不問精粗,總期有濟於世;人亦不問中西,總期不違於天。。··…備物制用,立成器以為天下利,莫大乎聖人”⑤;徐光啓在《泰西水法序》中則從道器關係的角度,為科技致用張目,“先聖有言:‘備物致用,立成器以為天下利,莫大乎聖人’。器雖形下,而切世用,茲事體不細已,且窺豹者得一斑,相劍者見若狐甲而知鈍利,因小識大,智者視之,又何遴非維德之隅也?”⑥張問達在《刻<西儒耳目資>序》中以歷史上先儒的具體事例,來論述同樣的觀念:“如曰此雕蟲藝耳而薄視之,則曏者君實,景鐮兩先生之推本,抑何其遠且大耶?”⑦

我們認為,拘儒達儒的爭論,反映了儒學體系的開放性和某種程度的模糊性,甚至不同時期不同流派觀點的矛盾性。比如對道器關係的論述,確實有道本藝末的觀念:“吾夫子正心誠意之學,以修身齊家為體,治國平天下為用”,而形下之器學,“縱巧矣何益身心”;又有“‘備物致用,立成器以為天下利,莫大乎聖人’。器雖形下,而切世用,茲事體不細已”的説法。這一情形,對我們今天如何復興國學應該是有所啓示的。

(四)中西數學會通過程中拘儒、達儒的爭論結果及其啓發

從上述內容可以看出,在中西數學會通過程中,拘儒和達儒的觀念是不斷變化的。首先,欽天監官生由拘儒變成了達儒,中法派歷算家由達儒變成了拘儒;康熙教案後,堅持中法的歷算家內心己承認西法總體上的先進性,口頭上或感情上還對傳統數學天文抱有希望;禮儀之爭之後,在西方數學天文範式中成長起來的歷算家們,卻要堅持西學中源説,把學術問題與愛國感情聯繫在一起。後兩種拘儒其內心深處己是達儒,卻要不情願地裝出一幅拘儒的樣子。歷史事實表明,中西會通是大勢所趨,西方數學天文的有效性強有力地征服了越來越多的中國人,而會通的結果是傳統儒學體系,特別是其中的數學天文得到了更新。

1、欽天監官生轉變的過程

欽天監在局學習官生周撒、賈良棟、劉有慶、賈良琦、朱國壽、潘國祥、朱光顯、朱光大、朱光燦等,以自己的切身經驗談論了對西曆的認識過程。首先是,由半信半疑到心中折服的經歷:“曏者己巳之歲,部議兼用西法,餘輩亦心疑之。追成書數百萬言,讀之井井,各有條理,然猶疑信半也。久之,與測日食者,一月食者再,見其方位時刻分秒,無不吻合,乃始心中折服。”然後,以與傳教士的直接交往,總結了掌握西學的捷徑:“至邇來奉命學習。日與西先生探討,不直譜之以書,且試以器;不直承之以耳,且習以手。語語皆真診,事事有實證。即使盡起古之作者共聚一堂,無以難也。然後相悦以解,相勸以努力。譬如行路者,既得津樑,從之求進而已。若未入其門,何由能信其室中之藏。”我們後來的研究證明,與西方傳教士共同研究,對一中西會通的速度和深度至關重要。最後,他們表達了希望發揚西方學術的願望:“…,’’而以公諸人人,使夫有志斯道者共論定之。”①

2、清初中算家的人生選擇

徐光啓頒行中西會通曆法的設想,得以在湯若望手中實現。但新法的服務對象,卻是徐光啓着力反對的滿清王朝:“修正曆法湯若望啓言,……再照臣所修西洋新法,已蒙欽定為時憲曆。所有應用諸歷,從此永以新法推算,其頒行民歷式樣,侯完日進呈,攝政王和碩睿親王諭:所進呈留覽,應用諸歷,以新法推算,其頒行式樣,作速催竣進程. .①這樣不但天象、節氣的推算,而且民事·風俗·祭祀禮儀活動日期的確定,都以西法為依據,當然會引起更大的反彈。即便學習西法的天算學家亦不能忍受得了。

著名歷算家薛鳳柞在中西數學會通過程中的表現,可看作這一時期中算家人生軌跡的縮影。薛鳳柞(1599-168p),字儀甫,號寄齋,青州益都縣金嶺鎮(今淄博市臨淄區金嶺鎮)人,;明末清初著名科學家和學者。薛鳳柞少時志存高遠,一心向學。20餘歲曾師事理學名儒鹿善繼和孫奇逢,受到了高水平的儒學教育。於是“通理學,精易經”②,有《聖學心傳》一書問世,不久不滿二師所主張的空談心性之陽明心學,嚮往實學,走上了科學道路。開始(1633年),他追隨著名歷算學家魏文魁學習中國傳統天文曆法。魏氏精通中法,是明末曆法改革反對派的代表人物;繼而,順治九年、十年(1652, 1653年)在南京向波蘭籍傳教士穆尼閣學習西方科學,“盡得其術”。

薛鳳柞曾歷經兩次人生轉向,正是那個時代學術發展軌跡的縮影。一次是青年時代從儒家心學轉向經世實學(自然科學)。從明末清初心學大師鹿善繼和孫奇逢轉向歷算學家魏文魁,前有徐光啓等人向科技實學的轉向,後有東林學派對心學空疏玄談的批判,對經世實學的提倡,再加上明末曆法改革和戰爭的需要、水旱災害的啓發,明亡後士人對心學的反省和批判,還有明末移民“忠臣不事二主”思想的作祟,實學思潮己蔚為大觀。當時就有一位天文歷算家的名字取為“遊藝”—當時工藝技術的別名,説明科技實學己經大受公眾重視。作為明諸生的薛鳳祚(秀才),正順應了這一時代潮流。

二是從學習中國傳統科學轉向學習西方自然科學,中年時代毅然投奔波蘭傳教士穆尼閣。看到傳教士天文歷算在預測日月食、製造戰爭武器上的先進性以後,特別是明末徐光啓等人組織國內外歷算專家制定了《崇禎曆書》,清初全國頒佈成為正統的國家大典後,西方數學天文的名聲也得到正統地位,除個別人如楊光先外,全國上下一片會通中西之呼聲,薛鳳柞也順應了這一潮流。

3、會通後期歷算學人的表現

《疇人傳》中就載有閻若璉運用西法例推古代日食與月食的時刻,證明所謂的《古文尚書》為後人偽造二孫蘭,字滋九,一名禦寇,自號柳庭,晚年號德翁,揚州甘泉人,生卒年不詳。曾跟湯若望學習天文歷算,著有《理氣象數辨疑糾謬》八卷(順治年間)、《格理》、《推事》、《外方》、《考證》、《輿地隅説》四卷、《山河大地圖説》、《禹糾}淮泅注江解》等著作①。從題目可見,在西學衝擊下對周易理氣象數和理學都產生了懷疑。

這説明在達儒與拘儒的鬥爭中,達儒是佔了上風的,這樣中西數學會通就取得了較大的成績,不僅狹義的數學得到了會通,與之密切相關的宇宙觀念,甚至理學體系都受到了沉重打擊。中西之爭後來變為中國人中法西法兩派之爭;劉獻廷、汪萊都曾站在西法立場説話;戴震也有前西后中的立場。輔政大臣蘇克薩哈的支持,前禮部尚書恩格德的積極活動,一都是楊光先興大獄的有利條件。正像庫恩所説,學者對學術範式的堅守大多與其生命相始終。“這種(舊學派的)消失部分是由於這些學派的成員改信新範式造成的。但總還有一些人,他們固守這種或那種舊觀點,一併且乾脆被逐出這個行業,此後也不再理睬他們的工作了。”②“雖然他們(科學家)可能開始(對己有範式)失去信心,然後考慮別的選擇方案但他們絕不會拋棄易導致他們陷入危機的範式。這就是説,他們並不把反常視作反例,····一個科學理論,一旦達到範式的地位,要宣佈它無效,就必須另有一個合適的候選者取代它的地位才行。·一(範式轉換)包含着範式與自然界的比較,以及範式間的相互忱較。”③真正的儒家要積極主動地與時俱進,只有及時吸收先進的因素,一種學術才能在激烈競爭中立於不敗之地。知道了範式的這種消極作用,關鍵時候,我們要自覺地擺脱己有學術範式的束縛。

參考:《明末清初中西數學會通與中國傳統數學的嬗變》,宋芝業