很多人在利用土地剝削貧民窟裏的居民,那他們怎樣來抵抗這種剝削呢?_風聞

观察者网用户_239515-2021-01-19 08:03

來源:一席

黃正驪,同濟大學、英國謝菲爾德大學博士後。

我接觸和研究貧民窟已經有10年了,説句實話,我所做的這些研究沒有任何的實用性,具體能解決什麼問題呢?非常羞愧地講,沒有。但是我想它對我來説,最大的意義在於,讓我改變了對社區和城市的看法。

貧民窟日常

2020.12.13 廣州

大家好,我叫黃正驪,我的專業是建築與城市規劃,今天我想跟大家分享一種非洲城市中的現象,貧民窟。

説到貧民窟,一般我們會產生兩種想象,第一種是把它想象成一個非常悲苦的地方,充滿了貧困、疾病、犯罪、黑暗。另外一種是把貧民窟浪漫化,認為這裏有很多奮鬥、冒險、掙脱和反抗的故事,尤其是我們會想着像我這樣的志願者,進入到貧民窟裏工作是去解救他們。

初入貧民窟

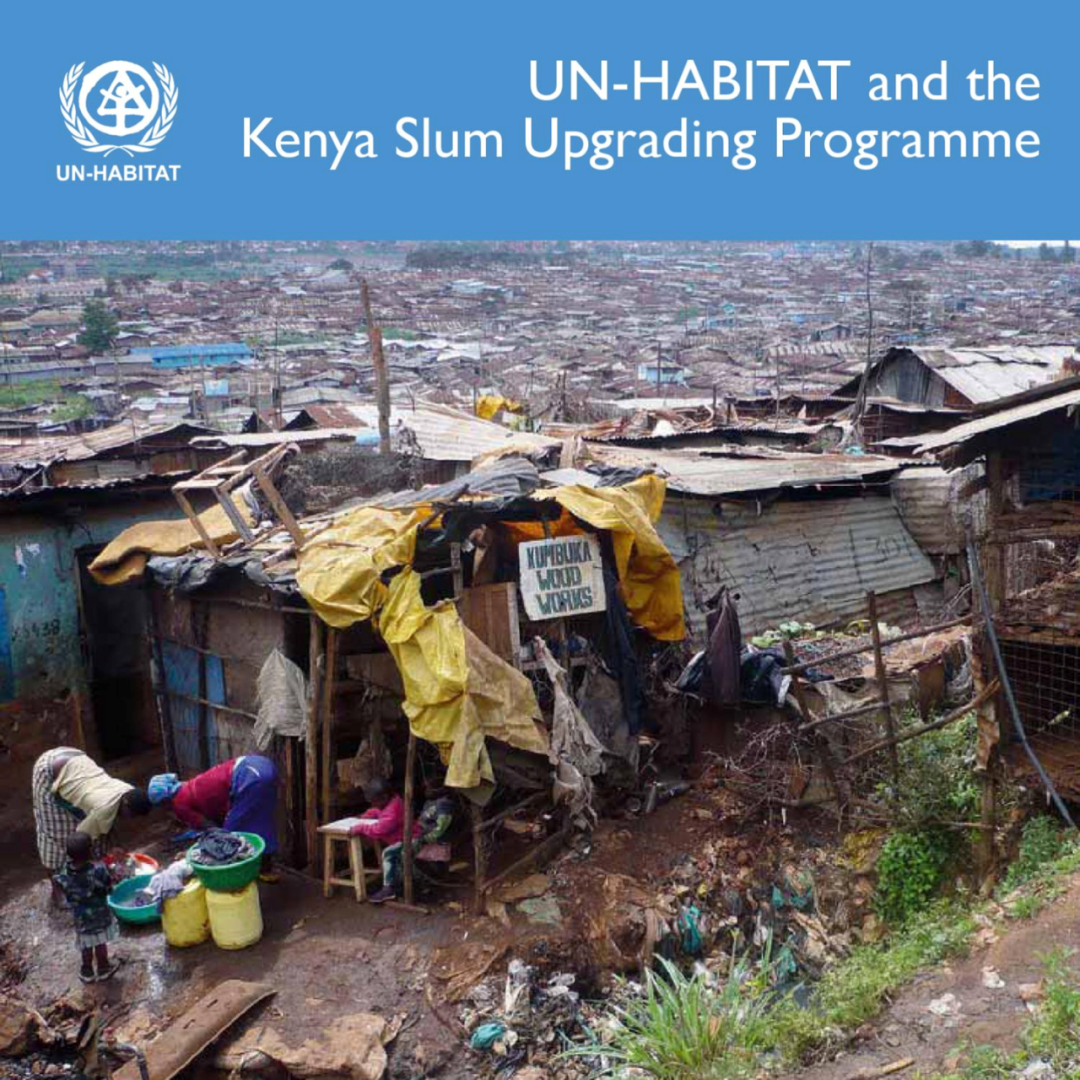

2011年我第一次到肯尼亞貧民窟,我被派往位於肯尼亞內羅畢的聯合國人居署總部去實習。在聯合國人居署的報告中,我讀到內羅畢有60%的人口居住在貧民窟裏,我感到非常震驚,也非常好奇,真實的貧民窟是什麼樣子的呢?

我帶着這樣一種使命感和好奇心,進入貧民窟裏進行考察,負責一個道路的升級改造項目的設計。當時我和另外一位實習生Everline一起,我們找到了當地的一位地接,叫Sadique,他帶着我們在貧民窟裏走了一圈。

這就是肯尼亞首都內羅畢最大的,現在也是非洲最大的貧民窟,它叫基貝拉。當時Sadique帶着我們在基貝拉里面走了一天,出乎意料的是,我們沒有看到那些悲苦的景象,當我的視角從俯瞰變為平視的時候,我看到的是一個生活的容器。

我們走在路上,所有的人都跟Sadique打招呼,他帶着我們到處轉,我們被很多人請到家裏去喝奶茶,坐一坐,我也認識了很多朋友。比如她叫安妮,是貧民窟裏的一位單親媽媽,安妮臉上的笑容,讓我覺得她跟這個標籤相去甚遠。

安妮通過自己的努力養活了兩個小孩,她以經營藥店為生。這個藥店是從他們自己家裏面隔出來的,我們可以看到,它對這個空間的使用率其實非常高。大家注意這塊木板,它實際上是可以翻轉的,白天的時候它就變成了一個櫃枱,晚上的時候把繩子一解,把木板翻上去,這個空間就密閉起來了,非常安全。

安妮賣的這些藥,實際上要比城市裏的藥店要略貴一些。安妮告訴我,她以前接受過醫護專業的訓練,也在大城市裏的醫院工作過,她來到貧民窟之後,發現當地的人有一些小病小災,其實不願意跑到外面去看醫生,一是太麻煩,另外也沒必要,他們其實負擔得起比外面藥店略貴的這些常用藥,所以這是一個剛需。

她的日子過得也不錯,另外給我留下深刻印象的就是她種的一盆綠蘿,我們可以看到她拉了一根繩子,從花盆一直到天花板,這個綠蘿需要長好幾個月才能長成這個樣子。所以説貧民窟裏面的居民,其實對自己的生活品質是有一定的要求的。

像安妮這樣擁有一技之長的居民,在貧困窟裏面還有很多。比如這是一位電工,叫托馬斯,他通過自己的雙手給鄰居修理電器,靠這個為生。我問他收入怎麼樣,他都笑到模糊。他用這些收入養活了一家五口,並且在貧困窟裏有一個三室一廳的房子,這在當地是非常不錯的條件了。

在這之後我經常進入到貧民窟,幾乎每個週末都去,有的時候是為了工作,有的時候只是跟他們拉拉家常。有時我也會被邀請去參加一些社區活動,比如這是一個三歲的小姑娘的生日宴會,他們在一塊空地上搭了一個架子,擺幾個沙發和功放,就可以非常歡快地跳一個下午的舞。

危險的貧民窟?

貧民窟看起來這麼愉快和美好,那它到底危不危險呢?因為我們總是聽説貧民窟非常的危險。其實我也有過一兩次比較驚險的經歷,當時我在一個貧民窟的邊緣建學校,有一次我站在一個小山坡的頂上,這個小山坡的下面那一塊是我不太熟悉的地方,我從來沒有去過。

有些人在對面燒一些黑色的大桶,我非常好奇,於是我就舉起相機對着他們拍了起來。在我還沒有反應過來的時候,幾十塊石頭突然朝我砸了過來,我當時一方面很想逃跑,但另一方面又覺得非常奇怪。

我從來沒有遭遇過這樣的待遇,所以我就對着下面憤怒地喊了起來,我説你們為什麼要砸我?我這一喊,反而他們也覺得很奇怪,有一些人就跑了上來,於是我們就交談了起來。

我就問他們,你們為什麼要砸我?我告訴他們,我在這個地方修一個學校。其中有兩個居民就説,我知道你,我三姑家的侄子就在這個學校裏上學,所以我聽説過你。

他們説,我們燒這個大桶實際上是在釀酒,因為這個酒的酒精濃度非常高,有點危險,所以政府禁止這種行為。看到一個沒有見過的外國人舉着相機在拍照,他們以為我是《法制日報》的記者,所以馬上就想恐嚇、驅趕我。

但是現在話一説開,解釋清楚了之後,馬上我就變成了一個自己人。他們邀請我嘗一嘗他們釀的酒,但是我聞了一下,覺得這個酒太沖,所以就沒有喝。

但是這次遭遇讓我明白了兩個道理,第一, 貧民窟的內部是有邊界的 。我們現在看到的這個黑壓壓的一大片,就是內羅畢最大的貧民窟基貝拉。它好像是連成一片的,但是如果你仔細看的話會發現,有一些路要比別的路更粗一些,這些較粗的路就是村子與村子之間的分界線。整個基貝拉的100萬人被分為13個村子,村子和村子之間的交流其實是相對有限的。

但是另外一方面,每個村子的內部都有比較緊密的連接,也有一定的社區規範。一個例子是水電的供應,我們一般以為貧民窟裏非常困苦,是沒有水電供應的,其實都是有的。

圖片裏的這些水電線路都是由當地的社會團體和小政府,從城市管網上私搭私建出來的。如果我是一個貧民窟的居民,我想給我的家裏通水電,我就會去找到這樣的社會團體,向他支付一定的費用,由他來保證我的水電的供應,這是他們內部自己的管制體系。

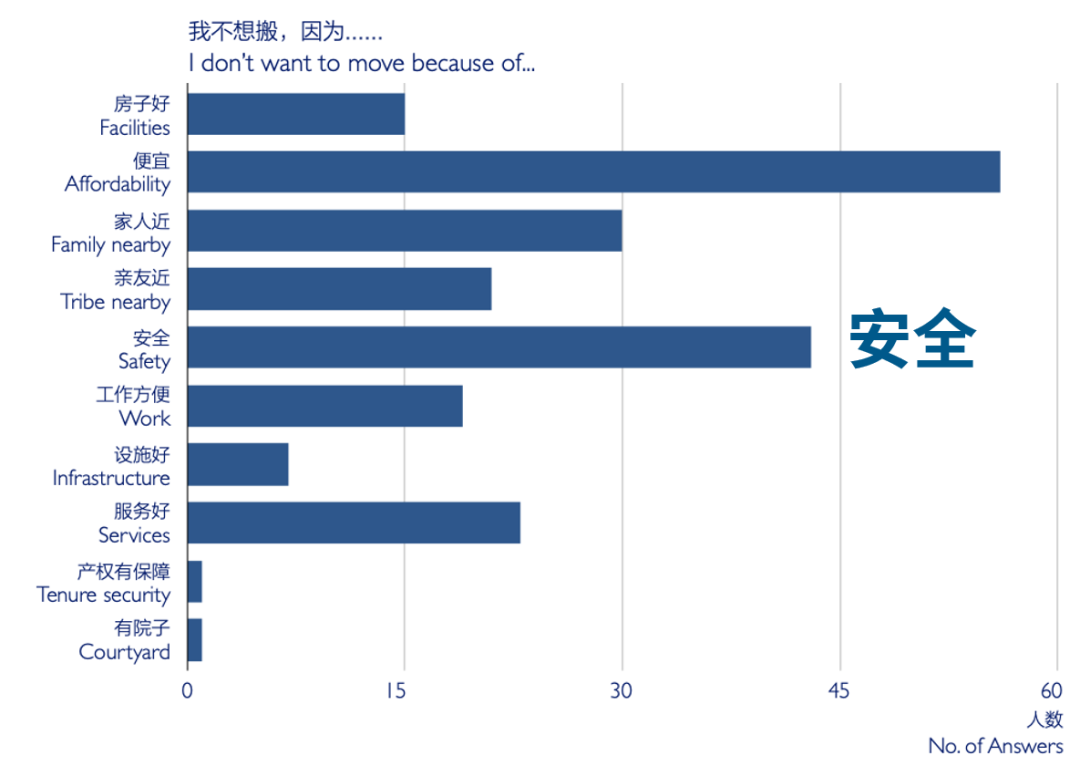

我們當時調研了110户人家,問這些貧民窟裏的居民想不想搬離這裏。我們一般認為這個地方條件這麼差,當地的人肯定都非常想離開,但是出乎我們的意料的是, 絕大多數的居民都不想搬走。 除了這個地方很便宜之外,他們給出的最大的一個理由,就是他們覺得這裏非常安全。

這種安全感來自哪裏呢?他們説因為我住的這個地方離家人和朋友近,離工作也近,工作非常的方便。所以我們認為 貧民窟是有自己的“安全碼”的,這種安全碼就來自社區中的信任關係,來自他們在社區裏面的身份認同。

拆遷拯救貧民窟?

這段經歷讓我開始反思我過去的工作,我們通過拆遷到底能不能解決貧民窟問題?

現代主義的城市發展一般會把貧民窟當作一種城市病,一個負面問題,覺得應該通過拆遷來解決這個城市的問題,現在世界南方的很多國家的政府都嘗試過這樣的方法。

內羅畢也曾經有過多次嘗試,政府花費很大的力氣在城市的周邊建造社會住宅,也就是這種連排的板房,一般採用效率很高的標準化的平面,把一部分貧民窟拆除了之後讓居民搬進社會住宅,寄希望於通過這種方式來改善他們的生活。

但是最後這些社會住房都不是特別成功,一般來講它們會面臨兩種出路,第一種是被更富有的社區收購佔有,第二種是因為長期缺乏管理維護而被遺棄, 拆掉的那一部分貧民窟又在城市中的其他地方長了出來。

為什麼拆遷會不管用呢?其實早在大約半個世紀以前就有人做出了研究總結。約翰·特納是一位英國的建築師,他在上個世紀60年代就去了秘魯,在那裏從事了幾十年的貧民窟住房改造項目。

在漫長的工作中,他發現儘管世界銀行在那裏投入了大量的資金,但當地居民的生活條件並沒有得到顯著的改善。他認為不是因為改造的方法錯了,而是一開始我們對貧民窟的問題就提錯了。

我們慣常地把貧民窟看作住房的物理問題,認為他們的住房條件太差,於是我們採用物理的手段,通過提供新的住房來解決問題。但他們的問題是不是真的是住房的問題呢?這種標準的方案能否滿足多樣化的需求呢?

重新認識貧民窟

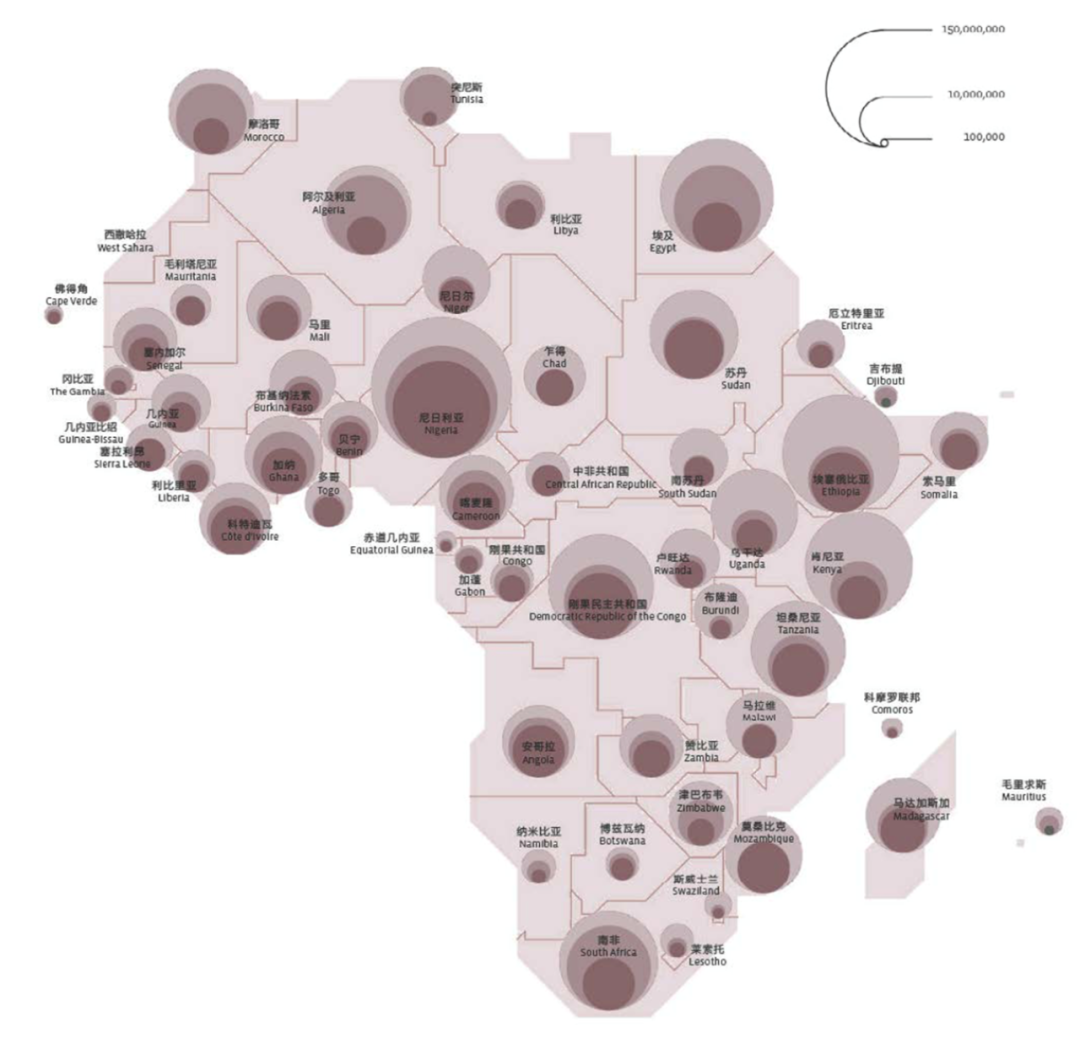

所以,我們需要重新來認識貧民窟,理解貧民窟到底是什麼,如果它本身並不是一個問題的話,它真正的挑戰在哪裏? 我們退一步回來看,如果放眼整個非洲,我們會看到貧民窟是一個出乎我們預料的普遍的現象。

這張圖中的圓圈分別代表不同的含義,最外面的一圈是這個國家的總人口數,中間的圈是這個國家的城市人口數,最裏面的深色的圈是城市人口中住在貧民窟裏的人口數。

從這張圖中我們可以得出一個結論, 非洲大部分的城市人口都生活在貧民窟當中。這就意味着貧民窟在非洲的城市裏,不再是所謂的“邊緣人羣”的問題,它是城市發展中的一個典型現象。

貧民窟形成的原因是多種多樣的,非洲的貧民窟其實跟我們中國城市中的城中村很像,它是鄉村人口來城市找工作時的臨時落腳點,是鄉村和城市的交叉點。我們往往把城市看成線性發展中的未來,把鄉村看作過去,如果這麼看,貧民窟就是過去和未來的交點,它就是現在。

這個“現在”具有高度的流動性。肯尼亞貧民窟中的居民大多在城市服務行業就業,每天早上站在貧民窟的村口,可以看到數以萬計的人湧入城市中去上班,到了下午下班時又從城市湧回貧民窟。這些行業一般都不太穩定,所以每個月既有成千上萬的人從鄉村來到這裏,也有成千上萬的人離開。

這種高度的流動性,讓政府認為貧民窟是一個非常難以管理的地方。如果把高流動性看成一個挑戰,那麼一種應對辦法就是提供更多更加穩定的就業機會,當就業固定了之後,人口的流動性和社區的不穩定性就會降低,介入工作的效率也會提高。

聯合國人居署和其他的社會組織在一些相對穩定的社區裏做了許多社區層面的更新工作。比如來自荷蘭的社會組織Place making,他們曾經在一個叫Dandora的地方,組織進行了一個社區改造實踐。

建築師組織了三條街區的居民,讓他們對垃圾場進行改造,縮小垃圾場的面積,把這些地方設計成花園、衞生間等公共設施。左邊照片裏的這些人都是當地的居民,他們正在地圖上提出自己的想法。右邊是改造花園的當天,小朋友都一起來參與這個活動。

這個項目持續了大約9個月到一年的時間,後來我們發現,不光是垃圾場變成了花園,其實最大的收穫是在這個過程當中,居民們看到了改善自己的居住環境是可行的,而且是必要的,他們就會自發地改造自己居住的地方。所以,當一個區域的公共空間和服務性設施得到改善的時候,這裏的住房條件也會相應的得到提升。

這樣的項目往往比較耗費精力,但是它也可以成為一個非常有趣也非常有效果的項目。 比如這是KDI這個組織在基貝拉里設計建造的淋浴間。貧民窟裏面的居民有很多大清早要出去上班,他們要打扮很體面,但是貧民窟裏沒有一個特別好的可以洗澡的地方,所以KDI就選了一塊空地,設計了這樣一個淋浴間。早上大家可以排隊在這裏衝個澡,弄得乾乾淨淨的,然後再出去上班。

這個項目,光相地就差不多用了一年的時間,建設又花了一年多的時間,然後幫助當地的人運營也花了很長時間,最後還是比較成功的。 那麼,為什麼這樣一個看起來好像很簡單很小的項目,竟然要花費這麼長的時間呢?

貧民窟裏的房子

我們一般以為在貧民窟裏面建個房子好像很簡單,因為它的材料好像是很破舊的,可以很迅速地搭建起來。但是在貧民窟裏,真的是隨隨便便就可以建個房子的嗎?這其實是理解貧民窟的一個誤區。

我瞭解到這件事情是因為一次火災,當時我走在路上,突然有人喊“着火了”,我們看到遠處有青煙冒起來。貧民窟裏大多是簡易房屋,結構是木材,建築材料都是不防火的,所以氣氛一下子變得特別緊張。火燒了大概一個下午才撲滅,基本上一個兩層的小樓就沒有。

但是讓我意外的是,差不多兩個星期之後,我回到着火的這個地方,看到一個新的兩層小樓又搭起來了。這張圖裏是房屋的框架,在外面貼上鐵皮,裏面糊上黃泥,就是一個很簡單的房子了。

建築師在貧民窟裏面蓋房子花了兩年,他們本地人蓋房子只需要兩個星期,為什麼可以這麼快呢?我去問了當地的居民,他們説如果不蓋房子的話,房東就收不到房租,所以如果你真的想建一個房子,你只需要找個包工頭,告訴他你的預算和時間安排,他就可以按照你的要求,很快速地把房子搭起來。

聽到他這個話後,我意識到在貧民窟裏面,其實和其他城市社區一樣,有可能存在一套很完整的房屋的生產體系,甚至有它自己的房地產。

我自己參與到這個住房生產體系當中,是作為建築師在馬薩雷貧民窟參與一個小學的建設。我們和香港中文大學朱競翔老師的團隊合作,採用了一套高度集成的建造體系,在非常有限的時間和空間裏,很迅速地搭建了一個500平米的小學建築。

在前期準備和中間施工的時候,我都在現場,我跟校長開玩笑説,在你們這裏建房子比在外面要簡單多了,在這裏我們只需要解決技術問題,但是在外面我們還需要去申請施工許可,要解決一系列行政上的問題。

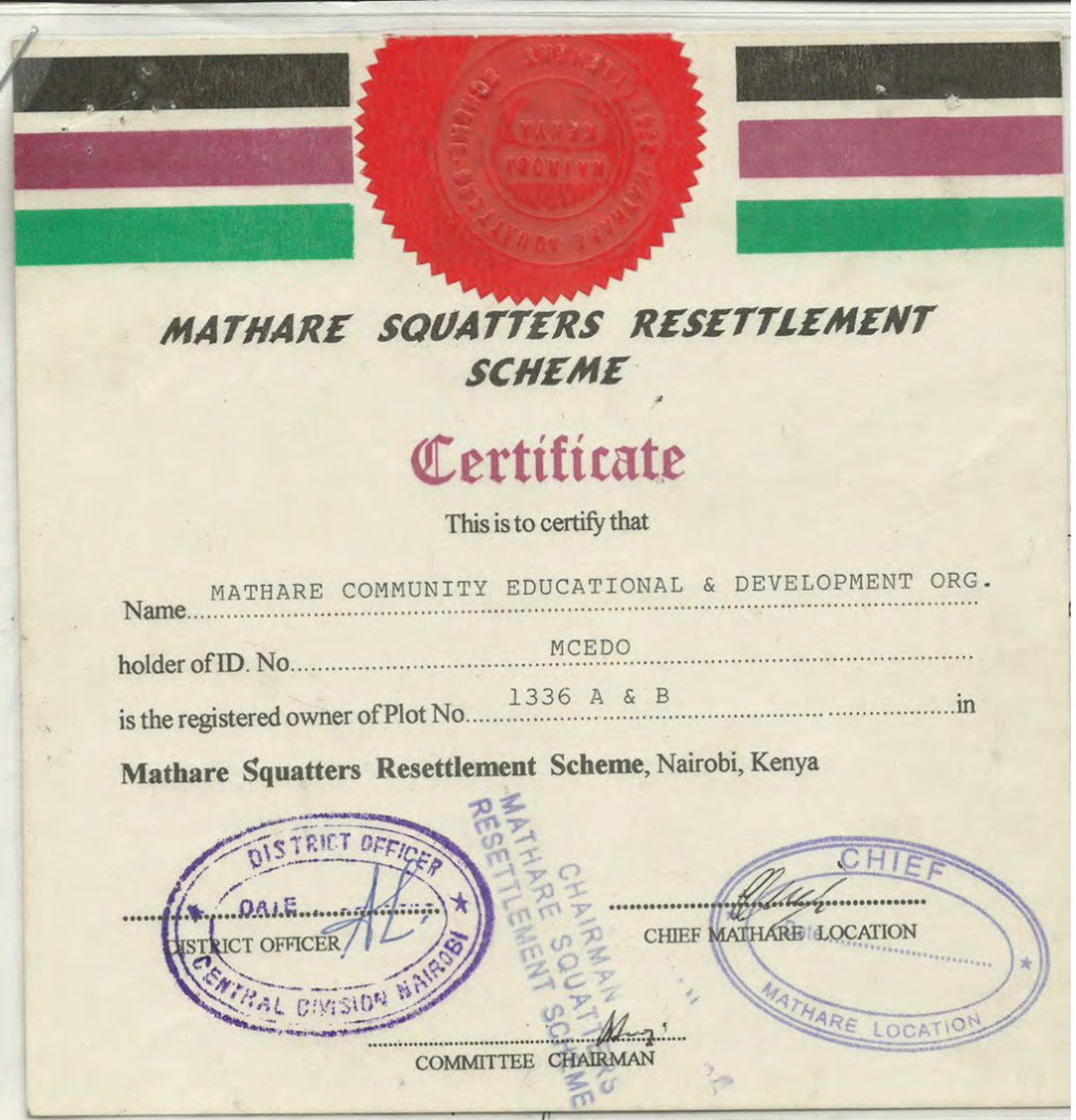

這個時候校長輕蔑地嘲笑了我的無知,然後拿出了一個房產證。我感到非常意外,貧民窟裏面居然有房產證!我以為這只是這個地方獨有的現象,但是他告訴我在馬薩雷貧民窟,基本上每家每户都有房產證。

原來房產證產生於1990年代肯尼亞政治改革時的一次房屋確權,這個確權並沒有落實到最後,但是就因為這次確權,證件這種形式流傳了下來,成為今後貧民窟內部土地流轉的一個重要的依據,所以其實每家每户都有這樣一個土地證。

而且我們要進行這樣一個項目,需要一套很嚴格的審批體系,並不像我們想的那樣,在貧民窟裏面你只要有材料,只要你有想法,就可以造一個房子出來。

這個學校完成了之後,它很好地融入了當地的環境。除了設計師的巧思的功勞之外,我們也反思,看似雜亂無章的貧民窟的背後,實際上有一套空間的邏輯。而且特別有意思的是,因為我們提供了一個比較好的校舍,學校周邊的房價、房租和地價都提升了,它們變成了這個貧民窟裏面的學區房。

這回應了我們前面提的問題,貧民窟裏並不可以隨便建房子,甚至貧民窟的房子大部分都不是自建的。經過調研我們才發現,整個貧民窟裏有92%的房屋都是租賃的, 也就是説它有一套完整的房屋生產、租賃和買賣的體系,而且它的生產力超乎我們的想象。

這個生產力有多高呢?當時我們做了一個比較,一個典型的貧民窟裏的房間,大約3米見方,大概是2500先令一個月。貧民窟裏的住房一般是兩層樓,所以一塊9平方米的土地,可以產生5000先令的房租,平均下來每平方米的房租是556先令。

在同一個城市,內羅畢的富人區,一個500平米的院子大約可以租到176000先令,平均下來單位平方米的租金是352先令。這意味着, 同樣面積的土地在貧民窟可以產生更高的租金收益。

與之相應的是,購買同樣面積的土地,在貧民窟中比在富人區更便宜。也就是説,如果我有一筆錢,要在內羅畢投資房地產,我一定會選擇貧民窟,而不是富人區。

我們可以想象到, 貧民窟裏有一個很完整的利益鏈條, 這也決定了要拆掉貧民窟,或者解決貧民窟的問題不是那麼容易的事情,因為有很多人在通過貧民窟的土地和空間,剝削着這裏的居民。

貧民窟的價值

那麼當地的居民怎樣來抵抗這樣的剝削呢?他們並不是沒有能動性的,他們的抵抗就體現在對空間利益的無限挖掘上。

我們往往以為貧民窟黑壓壓的一片全部都是住房,其實不是的。通過測繪我們才發現,住房空間只佔到貧民窟的一半左右,剩下大部分都是生產性的空間。

什麼是生產性的空間呢?就是可以產生價值,包括社會價值和經濟價值的空間。比如剛才我們提到的安妮家裏的藥店,還有托馬斯的手工作坊,這樣的空間還有很多。

當時我把一個傻瓜相機送給了另一個叫托馬斯的年輕人,他拿着相機,我跟他説你可以拍一些你們生活的場景,他拍回來好幾卷膠捲,其中大部分的生活場景都發生在這樣的生產性空間裏,而不是他們的居住空間裏。

比如他拍了他的姐姐去理髮的照片,這個髮廊看起來很簡單,但是牆面上五彩紛呈,有各種形態的假髮。

這張照片是他和朋友們在錄像廳裏,這個錄像廳其實也是一個複合型的空間。有一個人在右邊的電視玩遊戲,左邊的電視是好幾個人一起在看球賽,他們互不影響,最大化地發揮着這個空間的價值。

一種更加極致的空間的用法是這樣的,這是一個非常簡單的建築,但是我們看它的牌子寫了密密麻麻的一大堆字,為什麼?因為 **這個空間在禮拜一到禮拜五的白天是一個學校,禮拜天它是一個教堂,晚上的時候它又可以成為一個酒吧。**所以同一個空間,它在不同的時段發揮着不同的功能,產生着不同的效益。

包括我們自己建的那個學校也是這樣,為了給學校增加收入,校長也會在禮拜天的時候把一部分教室出租給牧師,讓他們用來傳教。另外,晚上有球賽的時候,它也會開放給當地的居民,讓他們去看球賽,變成一個公共場所。

正是這種對空間的重複利用,或者複合型的利用,使這個貧民窟看似扁平的空間產生了垂直性。我們的城中村的空間利用也有很強的垂直性,一棟樓裏每一層的功能都不一樣,比如一樓是餐廳,二樓是打印店、美甲店。這種垂直性體現在空間上,貧民窟的垂直性則是體現在時間上,不同時段承擔不同的功能,發揮這個空間的最大效益。

貧民窟的複合性和垂直性,一點都不比我們高樓大廈的城市要差,這也是我想説的貧民窟的價值。貧民窟不光是一個充滿了温情的地方,因為人與人之間的交往而產生社會價值,它還有很多價值是可以量化的,正在等待着我們去發掘。

聽我今天講了這些可能有人會説,你講的是一個美化了的貧民窟,為什麼我在電視上看到或者在書裏面讀到的是完全相反的樣子呢?它們那裏充滿了犯罪,有很多的陰暗面。

我想説的是,100萬人的基貝拉,50萬人的馬薩雷貧民窟,這樣的地方一定是存在陰暗面的。但是, 貧民窟裏絕大多數的人和你我一樣,就是在做着一些日常的掙扎,過着日常的生活,貧民窟實際上是一個又一個非常完整,而且普通的社區。

我們需要改變對他們的看法,採用不同的視角,才能重新地衡量他們。

我接觸和研究貧民窟也已經有10年了,説句實話,我所做的這些研究沒有任何的實用性,具體能解決什麼問題呢?非常羞愧地講,沒有。但是我想它對我來説,最大的意義在於,讓我改變了對社區和城市的看法。

就像我剛才講的,我們往往把鄉村看作過去,把城市看作未來,我們覺得從鄉村到城市是一個單向的線性的發展過程。可是, 鄉村是不同的,每一個城市的過去是不同的,它們不會也不應該去往同一個未來。

所以我覺得社區和社區之間是不一樣的,住房也不應該採用同一個標準,不應該只有一種模板,我們不應該因為現在看到的標準化的住房和社區,而限制了我們對城市未來發展的豐富性和多樣性的想象力。

謝謝大家。