不想回家,還是被“就地過年”?_風聞

观察者网用户_239411-2021-01-22 15:50

"

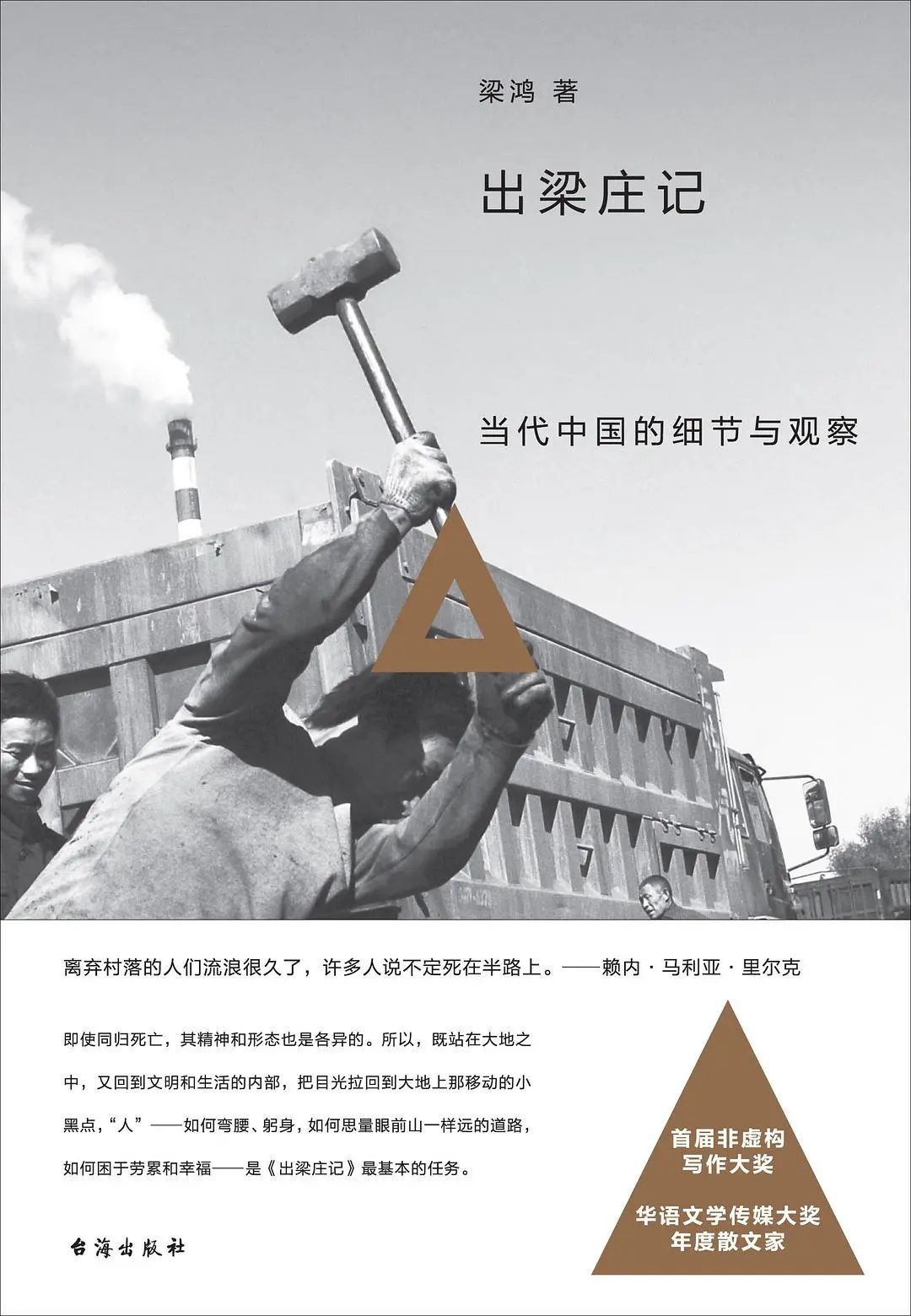

憂傷不只來自於這其中藴含的深刻矛盾,制度與個人、城市與鄉村等,也來自於它逐漸成為我們這個國度最正常的風景的一部分,成為現代化追求中必須的代價和犧牲。

它成為一種象徵存在於我們每個人的心靈中。我們按照這一象徵分類、區別、排除、驅逐,並試圖建構一個摒除這一切的新的自我的堡壘。

——《出梁莊記》

"

1月20日,國家聯防聯控機制新聞發佈會宣佈了“春節返鄉需持有7日內核酸陰性證明”的消息。

隨後,國家衞健委發佈了《冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案》,表示返鄉人員除了持有7天內有效新冠病毒核酸檢測陰性結果外,還需要實行14天居家健康監測。

此後公佈出的消息進一步強調,返鄉人員是指從“外地返回農村地區的人員”。

這掀起了巨大的討論風波,有人表示理解,這都是“為了鄉村好”,有人擔憂核酸檢測費用的負擔,以及實際防疫的細則對他們來説到底負擔如何。還有激烈的聲音評論“為什麼這些農民工要回家過年,在城裏多賺點錢不好嗎?”

“要不要過年回家”,看似只是一個個人選擇的簡單問題,這背後卻折射出“農民工”與鄉村文化與現實的變遷。

在今年的抗疫過程中,這些沉默的“農民工”們讓渡了很多,犧牲了很多,也默默承受着這些,但我們不應該對這些犧牲當作理所當然,更不能視而不見。

1.

回家,像是魚兒回到了水裏

2020年中,“打工人”這個詞突然一下在互聯網迅速走紅,而後又迅速地消弭。

但不得不説,真正苦苦掙扎的鄉村務工人員,卻被淹沒在了這種頗有幾分狂歡意味的浪潮之中。

2013年,《中國在梁莊》《出梁莊記》的作者,關注鄉村現象的學者梁鴻在接受鳳凰網採訪時點出,我們經常看到對於“農民工”各樣的形象塑造,要麼是呼天搶地的悲劇、灰塵滿面的麻木,要麼是掙到錢的幸福和感恩,還有歷史中閃現的“下跪”場景,彷彿這便是他們存在形象的全部。

但這其實是一種符號化與階層的視角:“我們並沒有把他們當作一個活生生的人存在。總是感嘆一番,甚至流兩滴眼淚,然後走了,因為跟我們沒有關係,是另外一個風景的人。我們好像隔着玻璃在看一種人生,這種痛感是不真切的。”

不管是被消解掉的“打工”,還是最近防疫政策所引發的關於“返鄉”中那些傲慢又審視的討論內容。無形之中包含着一種社會成規和認知慣性,阻礙了這背後更復雜的社會結構和生命存在。

據統計,僅在河南,“新生代農民工” (2 010年中央一號文件所定義,主要指在城市務工的80、90後農民) 就有1500萬之多。

在這個龐大而冰冷的數字背後,則是一個又一個村莊的空置。

來自河南鄉村的小W對看理想説,“我們村裏幾乎人都在外面打工,單純靠種地一年也就收入幾千塊錢,夠幹啥的?已經沒有退路了,擺在所有人面前的幾乎只剩一條路**,打工**。也就是好一點的打工和差一點打工的區別。”

據梁鴻觀察,她所書寫的家鄉梁莊 (原型也為河南鄧州的一個鄉村,下文沿用“梁莊”這一地名稱呼) 裏的人, 足跡遍佈中國大江南北,遠到西藏新疆,南至廣州,都有他們討生活的身影。

他們是誰?可能是早上賣煎餅果子的阿姨,是街頭飛馳而過的外賣員,是搬家時的拉貨司機,是在街頭巷尾,默默為我們各種生活提供着便利的真正打工人。

然而卻因為受教育水平的低下,能力有限,只能從事出賣勞動力的工作。白天,他們默默地為這個城市運轉着,晚上又遠離城區,退回到邊緣的地區去居住。 雖然在一線城市,但居住環境可能還不如普通農村。

比起惡劣的環境,更隱形的麻煩,是在大部分由陌生人組成的現代社會中,他們在鄉土社會里所形成的思維習慣、語言方式和生活模式幾乎都失效了。

工廠裏的小孩

雖然在同一個城市裏生活,但他們與我們所面臨的境遇是完全不一樣的。

梁鴻在《出梁莊記》裏觀察,“身在城市的打工者,卻永遠是異鄉人。對於他們來説,這是一個好像打開了但又不斷碰壁的過程。

表哥在北京建築工地做小工,他經常顯得手足無措、沉默而無奈。實際上,他靈動、健談,在村裏時是以聰明著稱的。但來到城市,他只是一個討生活的,他的情感、智力、生命,與城市沒有產生交集。”

因而春節返鄉對他們來説,遠遠不止是“回家團聚”這一詞語可以概括的。一年中僅有這些天,他們不用那麼忍飢挨餓,可以回到自己的房子裏,招待着親朋好友,暫時忘掉一年的分離與艱辛,像魚兒回到了水裏一樣輕鬆自在。

“中國大地上有多少個這樣的梁莊,有多少這樣的梁莊人,**他們從一個個微如細點、在地圖上無法標識的小村莊湧入城市,改變着自己同時改變着中國甚至世界。**可以用一個詞來形容這人類史上都少見的大流動和大遷徙嗎?”

梁鴻在《出梁莊記》裏發問。

2.

好像掙錢,可以解決一切問題

《出梁莊記》的書名,來源於原典《出埃及記》,《出埃及記》寫的是以色列人出去尋找上帝的應許之地,奶與蜜的流淌之地。

顯然,梁莊人想進城也是想尋找幸福生活,找尋一塊美好棲息地。他們找到了什麼?梁鴻在接受採訪時給出了一種答案:遷徙、流散、塵土飛揚。

中國人,尤其是在鄉村生活的人,一般都不太擅長表達,更不願意袒露自己深層的情感和心理世界。另外,由於文化水平和表達能力的侷限,更由於社會提供給他們的發言場所和機會的限制,他們很難直接開口説話,也難以清晰、準確地傳達出鄉村的聲音。

這十年,梁鴻一直用大塊的時間在梁莊走訪觀察,寫作了“梁莊三部曲” ( 按寫作順序為:《中國在梁莊》《出梁莊記》《梁莊十年》) 。

得益於這些村民們與梁鴻之間的親近關係,和梁鴻本人的平等態度,梁莊的“農民工”們,坦率自如地講述了他們進入城市後的種種生活經歷和遭遇,也細緻地表達了他們對城市的複雜感受。

在一般情況下,我們難聽到他們傾訴自己的心聲,因而特別值得關注的,是“梁莊三部曲”裏這些對鄉村人們心靈世界的直接展示。

在書裏,“農民工”們不只是講述了生活故事,更展現了他們曲折隱秘的內心世界。其中有青年“農民工”在面對城市時難以祛除的自卑和羞澀感,有老年“農民工”對於生活的無助和無奈,有他們在城市中艱難掙扎過程中強烈的挫敗感、壓抑感和孤獨感,以及在面對文化衝突和困境時的迷茫和困惑。

其中最常見、也是最複雜的,是他們在鄉村與城市之間的複雜關係。

比如,梁鴻的一個表哥在1994年的打工日記裏寫:“如置身於一個真空的袋子內,與世隔絕。路上來來往往的人,都和自己素不相識。在這個城市裏,我簡直像一個螞蟻,沒有人關注,被隨意踐踏、蔑視。沒有人知道你的存在,沒有人知道你還有親人,還是一個有着愛情、思念,有着悲歡離合的人!”

在《中國在梁莊》中,梁鴻記錄了一位自殺的女性“春梅”的故事。春梅的丈夫根兒在礦上打工,平時很難聯繫上,有一年過年,根兒沒回來,春梅失魂落魄地找了好久,到了年中時,根兒還沒回來,有一天她在家裏自殺了。

春梅的自殺對於很多人來説有些難以理解。在他們看來, 情感的交流與表達,是難以説出口的事情,他們已經訓練出一套“壓抑”自我的本領,愛情甚至性與身體,是可以忽略不計的事情。

在事件背後,梁鴻看到,出門打工農民才能掙到錢,對當地來説也才能拉動地方經濟。但是這背後有多少悲歡離合,有多少被消磨殆盡的生命?這些問題都沒有被納入考慮範圍。

許多外出打工的男性,妻子、孩子和父母都留在老家。即使夫妻同在一個城市打工,也很少有條件住在一起,因為打工所在的工地和工廠,經常不會給他們提供單獨的住宿,他們的收入也很難租得起房子,只好各自居住在宿舍裏。

至於週末怎麼相聚,怎麼進行性生活,則是難以想象的黑暗問題。即使這樣,能在一個城市,經常會面,已經是非常幸運的了。

這是被忽略的問題中很小的一部分,在探討“農民工”議題時,更多地被談及的是他們的待遇,彷彿讓他們多掙到錢就解決了一切問題,其他就可以忽略不計。

確實,也有人通過打工掙了錢,有人通過村裏土地拆遷致了富。但他們在其中付出了多少呢?這其中所失去的身份、尊嚴、家的完整,好像都被忽視了。

3.

回不去的家鄉

在這一輪的返鄉討論浪潮中,也有許多人談到,身邊的很多“農民工”越來越不願意回家過年了。

這其實是一個很無奈的現象,很多固有的印象認為,村民天生熱愛村莊。但打破常規想法的是,這在當下卻很多時候是不成立的。

當整個社會都在朝着城市飛奔的時候,鄉村自然也就被挾裹在其中。就像我們從小就被告知要好好上學,上學之後考上大學才能有“好生活”。非常自然的,在許多村民的心裏,也有着一套這樣的理念,“要上學/出去打工,要離開這個地方”。

鄉村是不能久待的,因為沒有任何的出路,回來也找不到什麼資源。尤其是北方的村莊,它很早就被抽空了。越來越多人搬到城裏,過上了好生活,不再回鄉。

梁鴻指出,我們許多人懷念故鄉時,是一種“可以分離的愛”,可以不用回去定居,在心裏遙遠地想念它。

在這樣的前提下,許多“農民工”對於家鄉的留戀,摻雜着一種“不得不愛”的無奈情感,因為家鄉是他們唯一的歸屬,是他們唯一身份的存在和象徵。

現在,也有更多的人選擇不回家,這在“新生代農民工”裏更加明顯。

前幾年,梁鴻舉辦了一次工友座談會。在交流中,他發現年輕打工者和中老年打工者的心態有很大不同。中年夫婦有強烈的願望和清晰的目標,他們就是要給兒女掙錢、上學,回家蓋房,等兒女長大結婚,回家抱孫子外孫。

年輕工人卻對自己的未來相當迷茫。 對於這一代人來説,機遇和上升空間都遠不如前,即使整體生活水平變好、視野也更為開闊之後,但卻有着另一種痛苦。

梁鴻在《出梁莊記》裏記錄了一位90後“農民工”丁建設的心路歷程。她與丁建設也是在一次“工友之家”的交流會上認識的,談及工作怎麼樣,丁建設用一種輕微的自我辯駁的語氣説道:“那能咋樣?但凡有辦法,説啥也不要在工廠打工。人就是零件,啥也不能想,沒意思。”

但是,丁建設表示他也不會回家,“回家也沒意思”,他不想幹農活。丁建設看了許多心理學的書,比如卡耐基的《人性的弱點》《人性的優點》,還在網上看了麻省理工學院的心理課程,覺得挺有收穫。

這種內在開闊的東西吸引了疲倦的丁建設。但是,這些理念又好像和他的生命內部沒有真正對接,無法激發他的某種意志力,無法改變他無力的生命狀態。於是,他暫時放下這些,投入了繁忙的工作,決定“想通了再繼續看”。

現在丁建設過年很少回家,村裏的嘮叨和人情他有些不習慣,就在打工地廈門過年。他説生活慣性都很適應了,但卻“還是沒感情。就像一個牢籠,沒有人情味兒,咱們那邊逢年過節門都是敞開的。在這邊,門一關,就是自己。沒地方去,也不想出門逛,商場進不起,再熱鬧也不是你的。”

但有意思的是,梁鴻觀察到,留在梁莊的人對在外打工的族人好像沒有特別的感覺,似乎他們認定在外打工的梁莊人整個心還在梁莊這裏,從來沒有離開過。 他們會饒有興致地講誰誰回來娶媳婦、割痔瘡、做手術、蓋房子,也會以一種特別陌生、驚訝的口吻談誰發財了誰又賠了,現在回梁莊在做什麼。

梁莊始終是中心。在外,只是暫時的,討生活的,最終都會回來。也因此,他們沒有認真地去思考自己的親人在外打工的狀況,即使談起來,也以一種非常模糊的、完全逆來順受的態度。

模糊與逆來順受,是當下鄉村一種非常普遍的心理狀態,譬如梁莊人在離開家鄉、來到城市後,會依據官方的説法,認為自己是“盲流”“打工的”“進城務工人員”“農民工”。 但更多的時候,他們會自嘲自己就是一個“要飯的”,“就是進城要碗飯吃,啥好不好的”。

梁鴻的一位堂嬸,芝嬸也自己談到了“留守兒童”的現狀——在鄉村,“留守”一詞也已經很流行、很普遍,以至於已經成為了普通老人所使用的詞語,但這也意味着他們已經默認了這一歷史存在和處境。

談及現狀,梁鴻詢問芝嬸是否過覺得有點難過,芝嬸説:“難過,咋不難過。那有啥門兒,大家都這樣。”

在這個故事的結尾,梁鴻拋出了這樣的疑問:“對於他們來説,**因為這種處境太普遍太正常,是一種極其自然日常的狀態。**所謂的悲劇與痛苦只是我們這些‘參觀者’和‘訪問者’的感受。

面對這種已經日常狀態的分離,他們又該怎麼辦?天天痛哭、難過?那生活,又該如何度過?”

尾聲.

在防疫政策公佈之後,小W説,他們村裏有許多人連夜趕回了家,有些連工錢都沒有結算。還有更多人在這種不確定的政策和相對高昂的成本面前,選擇了不回家。小W也是如此,在告知家裏這一消息之後,他在村裏生活的父母略顯些無奈,卻又平靜地接受了。

這一次關於返鄉防疫的討論中,也存在着許多諸如“農村醫療條件不好,農村人不好管理”之類的評論,許多評論固然説出了現實。但我們必須反思,這樣的評價中,是否存在着某些居高臨下的審視,又是否不自知地存在某些偏見和歧視呢?

這種評價背後,固然有着具體的制度設置、人的選擇、城市鄉村的分化,各種各樣的問題,但更廣泛的,則是這個社會的常規和漠視,與壓在他們身上的很多偏見。

在今年的抗疫過程中,沉默的“農民工”們讓渡了很多,犧牲了很多,也默默承受着很多。但我們不應該對這些犧牲當作理所當然、視而不見。 在當下社會文化從傳統向現代轉型中,他們是最直接的承受者和體現者,也是最弱勢與最沒有發言權的羣體。

正如梁鴻在對談節目《一日談》中所思考的:“雖然(家鄉的村民)可能不讀我的書,因為可能畢竟知識還有限,但他們覺得你是在做一件好事情,這個事情也挺重要的。不要小瞧普通人的精神空間。

對於他們來講,日常生活只是一種無意識的生活,柴米油鹽,吃喝玩樂,好像沒什麼大的追求,但一旦出現某種契機,他們很願意去思考,也能夠理解其中的意義,並試圖進入這一境界之中。

只是生活很少給他們這樣的機會。 ”