張恩迅 申玲玲 | 瘴氣、瘟疫與成癮:地方社會變遷中檳榔食俗的傳播與重構_風聞

史学研究-史学研究官方账号-2021-01-26 13:52

基本信息

摘要:檳榔在中國歷史上曾以藥品、果品、食品、癮品等多重角色交替出現,瘴氣、瘟疫與成癮是牽涉檳榔角色演變的三個關鍵歷史符號。檳榔食俗基於瘴氣、瘟疫與成癮的傳播、演化與重構,本質是勾連了中國不同歷史時期的地方社會與國家進程的互動關係。檳榔食俗在中國歷史上經歷數次演化,使檳榔既是一種串聯中心與邊緣的重要載體,也是一種反映藥食同源的傳統理念,還是一種見證地方社會變遷的異域商品,更是一種體現中西方社會差異的文化符號。

作者簡介:張恩迅,湘潭大學社會學系講師;申玲玲,湘潭大學社會學系講師。文章原刊:《民俗研究》2021年第1期。

一、問題的提出

檳榔又名仁頻、賓門、橄欖子、大腹子等。根據考古學和人類學的研究,檳榔和檳榔文化的發源地在馬來半島和印尼羣島一帶,然後向西傳播至南亞和東南亞大陸,並逐漸擴散至中國。1檳榔最初傳入中國的時間應在西漢時期,公元前112年漢武帝徵南粵後將大量南方植物帶回長安扶荔宮,《上林賦》載“所得奇草異木……龍眼、荔枝、檳榔、橄欖、千歲子、甘桔皆百餘本”2。

1928年,楊成志先生從廣州前往雲南做田野調查,途經越南時便專門對當地盛行的檳榔風俗起源作過介紹和考證。3目前,關於中國檳榔食俗的代表性研究大致分為三類:一是對廣東、海南、閩台等傳統檳榔食區的習俗進行綜合介紹;4二是對特定歷史時期中國檳榔食俗的歷史演化和地理分佈進行具體分析;5三是對新興檳榔食區的習俗起源、原因及其社會文化意義進行深入闡釋。6縱觀以往關於中國檳榔食俗的研究脈絡,早已擺脱了對習俗本身的探討,轉而關注檳榔食俗與中國社會的歷史進程、經濟活動、文化變遷之間的內在聯繫,也展示了對當代檳榔成癮等現實問題的人文關懷。

基於前人研究基礎,本文認為檳榔在中國不同歷史時期曾以藥品、果品、食品、癮品等多重角色交替出現,瘴氣、瘟疫與成癮是牽涉檳榔角色演變的三個關鍵歷史符號。檳榔食俗基於瘴氣、瘟疫與成癮的傳播、演化與重構,本質是勾連了中國不同歷史時期的地方社會與國家進程的互動關係,如唐宋時期檳榔是伴隨中央政權開發嶺南的除瘴工具,清民時期檳榔是見證近代中國商貿網絡發展與地方社會變遷的治瘟藥材,清晚期之後檳榔又成為了反映中國社會受西方觀念影響下的新型癮品等。

以飲食來透視地方社會與國家進程的互動關係,一直是人類學關注的話題。如斯科特(James C. Scott)通過對食物譜系的劃分,探討了早期國家利用稻米、小麥、大麥等“集權主義作物”來實現地方治理的政治邏輯。7周大鳴探討了中國改革開放後飲食結構變化與邊疆地區少數民族飲酒激增的聯繫,即從飲酒的人際關係、人生禮儀、權力手段等文化闡釋,論述了飲酒加速內化到少數民族文化中的進程。8舒瑜則通過對雲南諾鄧鹽業的歷史考察,闡釋了諾鄧通過等級性象徵符號的構建,與帝國道德宇宙觀的貫通以及與文明體系的聯結。9總之,以往研究為本文提供了較好的理論借鑑意義。檳榔並非傳統意義上的中國本土食品,它在中國數千年的傳播,先後經歷了多重角色的演化過程。那麼,檳榔在中國的歷次重要演化,是如何體現地方社會與國家進程的互動關係?這些是本文將要探討的核心問題。

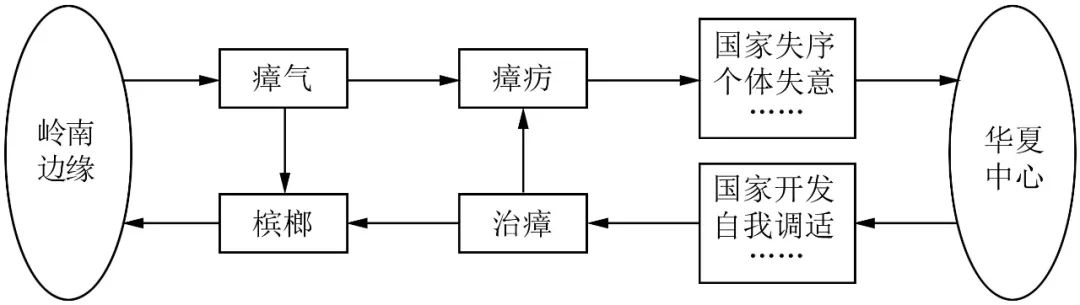

二、瘴氣:華夏邊緣的異物傳播

“瘴”是東漢才有的概念。10瘴氣説源於中國傳統醫學的“邪氣”理論,表面指南方常見的潮濕霧氣,實際上是對南方地理和氣候條件下所患疾病的概括。11作為南方異物的檳榔,最早見於西漢《上林賦》,在六朝時逐漸演化為中醫“藥食同源”的珍貴果品,既為南方士人所嗜好,也是後世中醫用以治瘴的新工具。隋代《諸病源候論》“此(瘴)病生於嶺南”12,開啓了唐詩宋詞的詠瘴高潮。伴隨唐宋中央政權對嶺南的開發,“瘴”成為阻礙中央王朝實現大一統的重要屏障,檳榔則一躍成為人盡皆知的“洗瘴丹”。

(一)從邊緣到中心的串聯

歷史上的嶺南泛指五嶺以南的地區,包括今廣東、海南、廣西和越南北部。唐代貞觀至開元年間,福建曾一度劃入“嶺南道”治下。嶺南作為中國傳統歷史上的邊緣地帶,直至宋代之後,適宜農業生產的嶺南才逐漸被整合為華夏民族一部分。13六朝以降,嶺南即便不是蠻荒之地,也被定義為瘴癘之所,如唐代的韓愈提到“惡溪瘴毒聚,雷電常洶洶”14,南宋的韓元吉提到“嶺南號瘴地,西境尤闊遠,民病皆飲水而無藥餌”15。即便到明代,大學士高拱也認為“嶺南絕徼,僻在一隅,聲聞既不通於四方,動靜尤難達於朝著”16。可見,嶺南在中國歷史上曾被長期視作一個相對獨立、隔絕的地理單元,人們非常強調其文化的異質性。17

嶺南山川之氣獨鍾於物而不鍾於人,與地理空間、政治地位的邊緣相對應的是嶺南異物的書寫傳統。18檳榔是嶺南特有果品之一,作為“異域”的嶺南和作為“異物”的檳榔,在中國歷史上常被表述為一組相互襯映的關聯符號,以東漢南海郡人楊孚《異物志》中對檳榔詳細介紹為起點,19之後六朝關於嶺南檳榔的記載增多,包括三國吳萬震的《南州異物志》,西晉嵇含的《南方草木狀》,晉代張勃的《吳錄地理志》、郭義恭的《廣志》、顧微的《廣州記》、裴淵的《廣州記》等文本均提到了檳榔,其內容與楊孚《異物志》大致相同。還有類似“天蠻不下雪,地蠻不落葉,人蠻口吐血(嚼檳榔)”20的民間諺語,均凸顯了嶺南與檳榔作為他者的“異”與“奇”。

唐以降,唐人對嶺南的印象,仍普遍停留在蠻煙瘴雨的層面,如《全唐詩》中含“瘴”詩有287首,其中與嶺南相關約200餘首。其時,唐代文人尤其是南貶官員極熱衷於詠“瘴”,其作品大致包含三層隱喻:一是嶺南作為邊緣的隱喻,如韓翃“前臨瘴海無人過,卻望衡陽少雁飛”21等詩文,多描述嶺南人煙稀少、氣候惡劣、山川險阻等特點;二是個體作為他者的隱喻,如李紳“瘴江昏霧連天合,欲作家書更斷腸”22等詩文,多抒發個人在政治上遭排斥、身體上受疾痛的憂愁;三是“國身通一”的隱喻,如宋之問“處處山川同瘴癘,自憐能得幾人歸”23等詩文,多借助個體的仕途失意和疾病來暗示國家和社會的失序,均可見唐人懼瘴之心的普遍和強烈。

“嶺南瘴毒”的説法興於隋代巢元方《諸病源候論》,“此病生於嶺南,帶山瘴之氣,其狀發寒熱,休作有時,皆由山溪源嶺嶂濕毒氣故也,其病重於傷暑之瘧”24。雖然直至唐初,檳榔與“瘴”仍無關聯,如唐官修《本草》記載,其藥效主要為“消谷、逐水、除痰癖、殺三蟲、去伏屍、療寸白”25。但隨着中央政權加速開發嶺南,如何治療瘴病、消除瘴氣恐懼成為難題。傳統中醫強調自然萬物相生相剋,而嶺南民間在長期御瘴的實踐中,“檳榔除瘴”的理念恰好為中醫治瘴提供了理論依據。因此,在唐中後期的治瘴處方中便逐漸出現了檳榔,如王燾《外台秘要》“山瘴瘧方”中“凡跋涉江山、防諸瘴癘及蠱毒等,常服木香犀角丸方(含檳榔十分)”26。劉恂《嶺表錄異》中“交州地温,不食此(檳榔)無以祛其瘴癘”27。唐末侯寧極在《藥譜》中更是將檳榔直接稱作“洗瘴丹”28,為後世形成檳榔除瘴的認知奠定了基礎。

至宋代,統治中心南移使中央政權加速了對嶺南的開發,宋人懼瘴之心明顯減弱,如《全宋詩》中關於嶺南的“瘴詩”明顯減少,但檳榔除瘴的詩文及藥典則明顯增多,如羅大經《鶴林玉露》中“嶺南人以檳榔代茶,且謂可以御瘴”29,周去非《嶺外代答》中“何為酷嗜如此?答曰,闢瘴,下氣,消食”30,蘇軾《食檳榔》中“瘴風作堅頑,導利時有補”31等。可見,宋人對檳榔除瘴的認知已普遍形成,但也更為理性和辯證地看待檳榔與瘴氣的關係。如《嶺外代答》中“常欲啖檳榔以降氣,實無益於瘴,彼病瘴紛然,非不食檳榔也”32,提出檳榔對反覆發作的瘴瘧並無顯著效果,而《嶺南衞生方》中“嶠南地熱食檳榔,故藏氣疏泄。若一旦病瘴,當攻發則虛羸而不能堪”33,更是提出食檳榔是導致南方民眾肌黃瘦弱的原因之一。

綜上,中國民間關於嶺南瘴氣的認知,在唐宋時期發生了明顯轉變,而檳榔在中央加速開發嶺南的進程中,又無形中演化為一種既能治瘴又能串聯中心與邊緣的載體。一方面,瘴氣涉域廣闊,既是中央王朝用兵難以深入的障礙,也是地方民眾用來抵抗官兵征剿的武器,而唐末“洗瘴丹”的出現,適時地成為了中央政權在嶺南御瘴、治瘴的有效工具;另一方面,瘴毒影響深遠,所謂的瘴氣與瘴病本質是中原漢文化對南方的地域偏見與族羣歧視之反映。34人們普遍的懼瘴之心既源於對異域的未知和恐懼,也源於被貶官員和流放罪人不適應異鄉水土而導致的身心疾病,但伴隨中央政權對嶺南的加速開發,唐宋詩文的風格也呈現出從“嘆瘴氣”到“詠檳榔”的轉變,作為“異物”的檳榔逐漸成為中原漢民族探索異域、抵禦恐懼和調適自我的“佳物”。

圖1 檳榔與瘴氣的關係

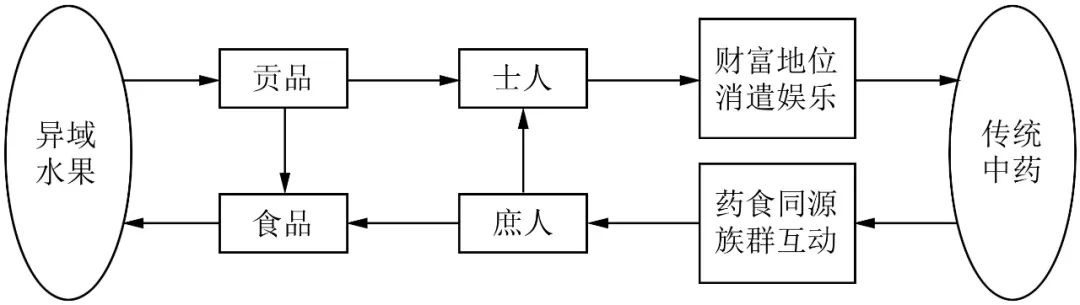

(二)從藥品到食品的交替

在中國古代有很多食物既可食用也可藥用,兩者很難嚴格區分。《黃帝內經太素》中“空腹食之為食物,患者食之為藥物”35,反映的就是中醫“藥食同源”的思想。檳榔在廣義上屬於藥食同源的食品之一,早期主要以藥材出現在中原漢文化中,如東漢長沙太守張仲景在“四時加減柴胡飲子方”中使用大腹檳榔四枚用來退五臟虛熱。36還有三國時李當之的《藥錄》37、吳普的《吳普本草》38、西晉嵇含的《南方草木狀》39、東晉葛洪的《肘後備急方》40、北魏賈思勰的《齊民要術》41、南朝陶弘景的《名醫別錄》42等文獻,均提到檳榔的下氣、消谷、逐水、除痰、殺蟲、去伏屍、治腳氣、療寸白等功效,可見檳榔在六朝時已是一味較常見的中藥。

檳榔的食俗歷史同樣悠久,但早期多以南方“珍果”存在於各類異物志中,如東漢楊孚的《異物志》中“以扶留、古賁灰並食,下氣及宿食、白蟲、消谷。飲啖設為口實”43,介紹了檳榔食用方法、功效和飲食均搭的特點。西晉嵇含的《南方草木狀》中“以扶留藤古賁灰並食,則滑美下氣消谷。出林邑。彼人以為貴,婚族客必先進,若邂逅不設,用相嫌恨。一名賓門藥餞”44,既介紹了檳榔食用方法和口感功效,還提到南方民眾在待客、婚嫁、社交中慣食檳榔的習俗。西晉張載的《瓜賦》中“若乃檳榔椰實,龍眼荔枝,徒以希珍,難致為奇”45,將檳榔與椰子、龍眼、荔枝等歸入珍奇水果行列。直至唐代,檳榔仍被歸入果類中,如《藝文類聚·果部下》“檳榔,果也,似螺可食……滑美下氣及宿食消谷……土人以為貴,婚族客必先進”46。

檳榔食俗在六朝曾一度內化為“吳俗”,47如北魏楊衒之的《洛陽伽藍記》雲“吳人之鬼,住居建康,小作冠帽,短製衣裳。自呼阿儂,語則阿傍。菰稗為飯,茗飲作漿。呷啜鱒羹,唼嗍蟹黃。手把豆蔻,口嚼檳榔”48,説明檳榔當時已和茗飲、鱒羹、蟹黃等並列成為長江中下游地區的流行食品。但檳榔的生物特性決定了其向北傳播的困難,東晉俞益期在交州曾親測檳榔樹的高矮、粗細、形態,得出“性不耐霜,不得北植”的結論。49加上檳榔鮮果難以儲存,唐代《新修本草》雲“停數日便爛,今人北來者,皆先灰汁煮熟,仍火薰使幹,始堪停久”50。説明直至唐代,檳榔在北方多以“乾果”出現,這也為“嶺南人取扶留葉合檳榔(鮮果)食”51的南方食俗向北傳播製造了障礙。

作為食品的檳榔,最初是以具有藥膳功能的珍果在南方皇室、貴族和士人中流行的,如南朝劉穆之記載:“好往妻兄家乞食,每為妻兄弟所辱,穆之不為恥。一日,往妻家食畢,求檳榔,江氏兄弟戲之曰:‘檳榔本以消食,君常飢,何忽須此物?’後穆之來為宋武佐命,及為丹陽尹,乃召妻兄弟,設盛饌,勸酒令醉,言語致歡。座席將畢,令府人以金柈貯檳榔一斛,曰:‘此日以為口實。’客因此而退。”52南朝任遙“本性重檳榔,以為常餌,臨終嘗求之,剖百許口,不得好者,昉亦所嗜好,深以為恨,遂終身不嘗檳榔”53,還有沈約“謝賜臣交州檳榔千口”、陸倕“謝安成王賜檳榔一千”等典故54,均説明檳榔在南北朝時已為南方士人社會所嗜好,“金柈貯檳榔”也足見其珍貴。

檳榔食俗的快速傳播應在宋代,標誌是檳榔實現了從士人到庶人、從貢品到食品、從嶺南到外省的擴散。如南宋“自福建下四川與廣東、西路,皆食檳榔者。客至不設茶,惟以檳榔為禮……唯廣州為甚,不以貧富、長幼、男女,自朝至暮,寧不食飯,唯嗜檳榔。富者以銀為盤置之,貧者以錫為之。晝則就盤更啖,夜則置盤枕旁,覺即啖之。中下細民,一日費檳榔錢百餘”55。還有南宋“(泉州)閭里朋友,吉凶慶弔,皆以檳榔為禮……《方輿勝覽》謂檳榔消瘴,今賓客相見,必設此為重。俗之婚聘,亦藉此以贄焉”56。事實上,正是宋代航運交通的快速發展,促進了檳榔的快速傳播,如北宋泉州設市舶司後,便出現“瓊人以檳榔為命,歲過閩廣者不知其幾千百萬也。又市舶門曰,非檳榔之利不能此一州也”57,泉舶“歲杪或正月發舟,五六月間回舶,若載鮮檳榔攙先,則四月至”58的景觀。

至明清時期,嶺南已不再是嚴格意義上的邊緣,檳榔的除瘴功效已很少再被提及,嚼食檳榔逐漸演變為一種地方性的食俗文化。除廣東、海南、閩台等傳統食區外,雲南元江、廣西玉林、福建泉州、湖南湘潭等地均出現了檳榔食俗的記載。59檳榔甚至一度傳播至北京等地,如清末《北京民間風俗百圖》中便描繪了檳榔商販用櫃籠裝着檳榔沿街售賣的日常情景,60當時的“北京雖只有幹檳榔,但種類很多,所謂甜檳榔、鹼檳榔、胡檳榔……豫豐號以售檳榔而出名,歷史悠久,最低價格為三毛一兩,消耗不亞於抽煙喝酒”61。然而,至民國時期,廣東、福建等地的檳榔食俗逐漸式微,除海南、台灣等原產地仍保留其傳統食俗外,只有湖南湘潭逐漸成為了延續檳榔異俗的“飛地”。

綜上,檳榔最初曾在南方士人社會的流行,雖然存在彰顯身份和財富的炫耀心理,但其傳播主要還是受當時社會環境與中醫文化的影響。一方面,五胡亂華後,晉代皇室和北方黃河流域的漢人大量遷往南方的長江流域,為南、北不同區域間的族羣互動和文化交流創造了有利條件。作為南方珍果的檳榔,在晉代以降的朝貢體系和君臣互動等文獻中頻現,如南朝梁代君王常用檳榔賞賜朝臣,《全梁文》中記載了沈約、陸任、庾肩吾、王孺等人謝賜檳榔的表啓,無形中加速了檳榔在南方士人中的傳播;另一方面,《黃帝內經》“不治已病治未病”的醫食同源思想,強調通過天然食物的五味四氣,預先調節人體的臟腑平衡來對抗疾病。南朝的陶弘景對檳榔的下氣、消食、逐水、除痰、殺蟲等藥效大加介紹,進一步推動了後世中醫對檳榔的重視,如孫思邈《千金要方》便沿用了其觀點。至宋代,檳榔“一曰醒能使之醉,蓋每食之則燻然頰赤,若飲酒然。二曰醉能使之醒,蓋酒後嚼之,則寬氣下疾,餘醒頓解。三曰飢能使之飽,蓋飢而食之,則充然氣盛,若有飽意。四曰飽能使之飢,蓋食後進之,則飲食消化,不至停積”62,體現了檳榔既為藥也為食的雙重功效,為其從士人到庶人、從貢品到食品的快速傳播奠定了基礎。

圖2 作為藥食同源的檳榔

三、瘟疫:地方社會的異俗演化

宋元時期的醫學家多遵瘴氣説。63至明代,《本草綱目》已將“瘴癘”歸入“瘟疫”類,提倡用檳榔、烏梅等物治瘟。64明末吳有性的《瘟疫論》進一步論證了瘴氣與瘟疫的關係,即“傷寒與中暑,感天地之常氣;疫者,感天地之癘氣。在歲有多寡,在方隅有厚薄,在四時有盛衰。此氣之來,無論老少強弱,觸之者即病。邪自口鼻而入”65,提出天分常氣和癘氣,癘氣一來即為瘟。66由於檳榔既可除伏邪,又可治嶺南瘴氣,於是吳氏的達原飲、三消飲、檳芍順氣湯、芍藥湯等藥方中均使用了檳榔治瘟。

至清代,隨着《瘟疫論》流傳和清代温病學派的形成,清乾隆之後的醫籍多認為瘟疫由“氣”傳播,67檳榔在各類的治瘟藥典中開始頻現,而中國民間最著名的個案當屬湘潭的“檳榔治瘟傳説”,其檳榔食俗也一直延續至今。明清時期,極具邊緣隱喻的“瘴氣”伴隨國家進程一體化而消散,瘟疫論逐漸興起。清代的廣州成為南方經濟中心後,湘潭一躍成為聯結廣州與中國內陸的貿易中樞,其地方社會的經濟、文化發生變遷。作為南方異俗的檳榔藉助廣州的貿易網絡,曾一度在全國多地傳播,但唯獨在湘潭實現了長盛不衰以及“在地化”,而“瘟疫論的建構”最終成為檳榔在湘潭實現從“異俗”到“食俗”演化的關鍵。

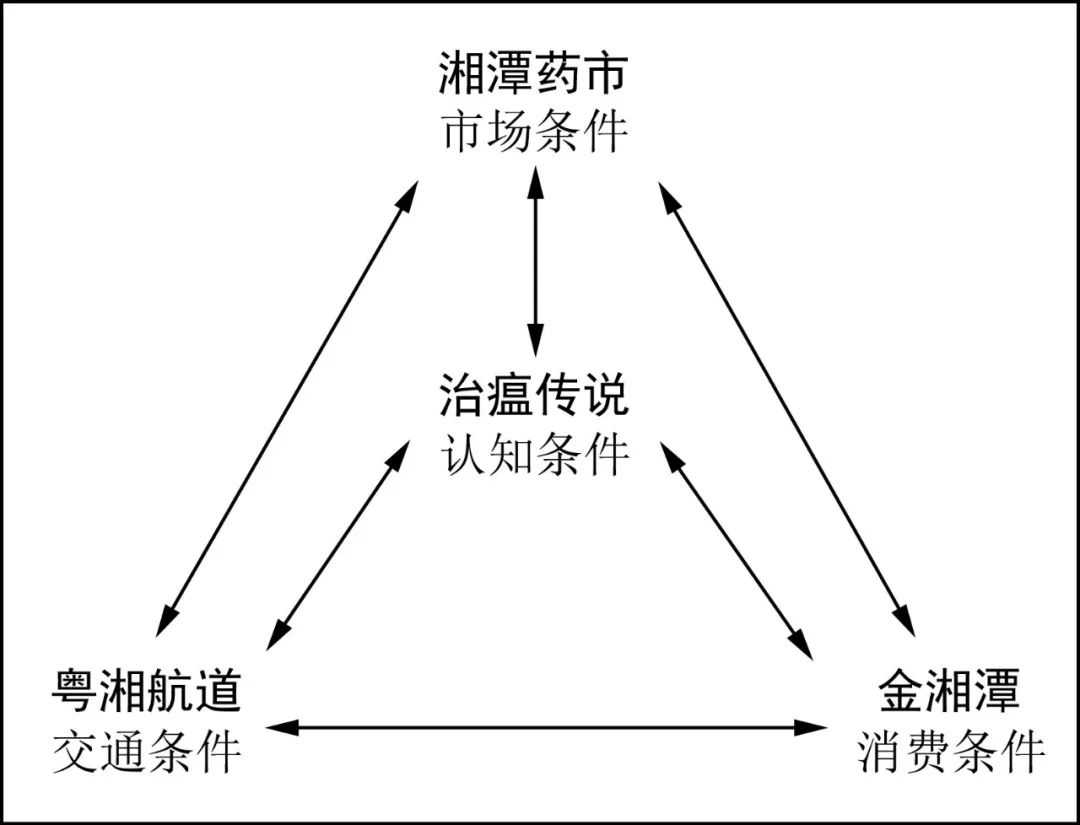

(一)異俗傳播的前提

外來的檳榔食俗之所以為湘潭人廣泛接受,絕非機緣偶然。無論食檳榔起源傳説真偽與否,本質是需將湘潭置於明清時期中國社會的大背景下加以考察。68檳榔食俗在湘潭真正傳播之前,是因為具備了三個重要的前提條件。一是明末“江西填湖廣”的跨省移民促進了湘潭“藥都”的形成,為四大南藥之首的檳榔傳播提供了市場渠道;二是清代廣州成為唯一通商口岸後的跨省貿易促進了湘潭“貿易中樞”的形成,為熱帶珍果檳榔的傳播創造了運輸條件;三是清代湘潭一躍成為“湖南第一大碼頭”和“天下第一壯縣”後,富饒的地方經濟為廣東檳榔食俗的傳播提供了消費基礎。

首先,江西藥商的遷入。湘潭外來移民中屬江西籍最多,“歷朝鼎革,荼毒生靈,惟元明之際為慘。湘潭土著僅存數户,後之人多自豫章來”69,而江西移民中多以藥商為主,明崇禎十七年(1644)江西清江縣黃姓藥商在湘潭城區開設藥材行棧,是外地人來潭開設的首家藥行。清乾隆四年(1739),江西新餘、清江、新淦等縣藥商紛紛來潭,設立崇誼、崇福、崇慶等八堂,從業者400餘人。清道光二十年(1840)後,湘潭藥行、批發商、零貿商增至百餘家。“四川桂枝、雲南當歸、廣西陳皮、北方羚角,各地種藥材應有盡有,無美不備。”70廣西全、柳、梧、桂,廣東清遠、肇慶所產藥材以及東南亞的進口藥材,穿南嶺後順湘江入湘潭,各行省藥商莫不輻輳湘潭,其“藥都”地位一舉奠立。71可見,江西藥商的遷入促進了湘潭藥市的形成與發展,為包括檳榔在內的兩廣及東南亞藥材的流通創造了市場條件。

其次,廣州口岸的壟斷。清乾隆二十二年(1757),粵海關(廣州)成為唯一通商口岸後,出現“五絲八絲廣緞好,銀錢堆滿十三行”72的盛況。而緊鄰廣東的湖南成為聯結廣州與中國內陸的中樞省,湘江成為主要貿易航道。由於湘江在湘潭附近環繞而成的天然河曲更利於帆船停泊,省府長沙則“湘水迅疾直流,遇風浪無停泊之所”73,因此無論廣州北上還是漢口南下,湘潭都是主要貨運集散地而非長沙。容閎曾形容“湘潭亦中國內地商埠之巨者,凡外國運來貨物,至廣東上岸後,必先集湘潭,由湘潭再分運至內地。又非獨進口貨為然,中國絲茶之運往外國者,必先在湘潭裝箱,然後再運廣東放洋。以故湘潭及廣州間,商務異常繁盛”74。全漢昇也提到清代廣東商人以湘潭為根據地來開展與北方各地的貿易。75當時連接廣州與湘潭的航道有兩條:主道是走珠江流域的西江入廣西灕江接靈渠至永州,入湘江出洞庭而連長江;次道是走珠江流域的北江後經陸路穿南嶺至郴州,接耒水入湘江出洞庭而連長江。“舟楫至漢口,風水便利,恆數日可往返”76,説明當時湘江航道運輸效率之高,能有效保障鮮果檳榔等易腐商品的快速運輸,為廣東檳榔食俗傳播創造了有利的交通條件。

再者,“金湘潭”的繁榮。清代湘潭經濟的快速騰飛,興於1757年廣州成為唯一通商口岸,衰於1840年中英簽訂《南京條約》後開放上海、寧波等通商口岸。在近百年時間中,湘潭依託天然的航道優勢和湘粵貿易的興盛,很快形成眾多全國聞名的地方產業:一是米市,“湘潭名為繁囂,本起於漕”77,可見漕糧貿易對湘潭經濟的貢獻。湖南各州縣與洞庭湖區所產稻米均彙集湘潭後再銷往全國各地,年交易額常達四五百萬石,78湘潭也與無錫、蕪湖、九江並驅為“四大米市”之一;二是鹽市,湘潭曾是湘江流域淮鹽的轉銷中心,淮鹽由漢口輸入湖南後,經湘江流域入基層市集與鄉村,79其貿易以“米穀第一,鹽利第二”80著稱;三是藥市,民間素有“藥不到湘潭不靈,藥不到湘潭不齊”的説法,道光二十九年(1849)湘潭成為湖南最大藥材集散市場,購銷銀兩“歲可八百萬”。81因此,湘潭在當時“富饒為湖南第一,凡捐攤皆倍列縣”82,地方經濟的騰飛促進了民間消費娛樂的興盛,出現“十里樓台皆傍岸,碧波燈火徹通宵”83的盛況,為奢侈果品檳榔的傳播創造了消費條件。

(二)異俗傳播的曲折

檳榔在湘潭的早期傳播並非一帆風順。清代嘉慶年間,外省商貿移民的大量遷入促進了湘潭經濟的繁盛以及地方社會的變遷,同時也出現了大規模的族羣衝突,尤其是本地人與江西人間的矛盾頻發,土客衝突引發了當時清政府的官場爭鬥,在嘉慶帝親自主導以及清政府的制度干涉下,湘潭的族羣衝突才逐漸平息。在此之後,湘潭本地人與外省人之間的商業合作、土客通婚日益普遍,以外來食品為代表的檳榔行業開始在湘潭快速發展,形成了廣東人、江西人、湘潭人共同經營、相互配合、各取所需的商業格局。

湘潭經濟在乾隆年間得以快速發展後,當地聚集了大量來自江西、廣東、浙江、江蘇、福建及北五省(山西、山東、陝西、河南、甘肅)的商業移民,與本地商人合稱“七幫”,其中江西幫勢力最大,建有會館13所,商業競爭也使得江西腳伕與本地籮工之間長期存在利益衝突。嘉慶二十四年(1819)五月,“江西優人演戲火神祠,操土音,土人譁笑之,江西人以為大辱……江西商復設劇誘觀者,閉門舉械殺數十人……縣人大憤,結四廠斷津渡,日夜尋鬥,江西客民濫死者亦無數”84。

湘潭土客械鬥後來發展為以江西籍吳邦慶為首的湖南巡撫與湘潭籍周系英為首的京官間互告御狀,嘉慶帝對該事件所發上諭多達11件,最終處理結果以土著失利而告終,周系英罷官回長沙。這場土客衝突給湘潭社會造成了較深刻的影響,湖南官府開始嚴禁集資聚眾,並對湘潭所有行工和籮工實施腰牌准入制。另外,“福壽堂”等民間共同議事組織出現,功能是為各商幫議事協調,“頗能排難解紛,故稟官處理之案,日形其少”85。該組織的出現意味着湘潭民間社會形成了一個能有效協調各地域和利益羣體關係的權力中心,以及國家與民間社會之間的中間體。86

土客族羣矛盾的緩解加上湘潭商業的繁盛,為外來食品檳榔的銷售創造了便利。嘉慶二十三年(1818)版的《湘潭縣誌》是最早對檳榔食俗進行介紹的官方文獻,“湖湘間,賓客燕集,供魚清羹,則眾皆退,所謂魚來酒止也。今則不然,士大夫燕客,米取精細,酒重酻娘,珍錯交羅,競為豐腆。一食費至數金,而婚喪為尤甚,至檳榔蔫葉,所抂酷嗜”87。這段文字反映了湘潭最初仍沿用了“取扶留葉合檳榔食”的廣東傳統食法,多在士人階層中盛行且耗資巨大,但由於鮮果檳榔“停數日便爛”,商家在遠離原產地的湘潭大量銷售並不現實。因此,檳榔商借鑑藥用檳榔的儲存方法對鮮果進行了改造,“皆先灰汁煮熟,仍火薰使幹,始堪停久”88,即將鮮果煮熟、燻幹後,添加石灰水與飴糖熬製的滷料,製成初期的“石灰檳榔”,俗稱“白殼子”,再用中藥鍘刀切口販賣。直至今日,湘潭攤販手切檳榔的工具仍為改良版的鍘刀。

檳榔在湘潭最初的加工過程中,至少涉及了三個關鍵羣體,一是供應檳榔原材料的廣東商人,二是擁有藥材加工技術的江西藥商,三是依賴新的檳榔行業生存的本地小商販,因此湘潭檳榔的行業結構也是由三者組成。首先為字號,經營者最早為廣東人,稱“廣幫”,資金最多,將海南檳榔運至湘潭後開盤作價,大宗銷售;其次為店鋪,由江西人主營,稱“西幫”,資金不及廣幫,向字號進貨,整批零拆;然後是臚陳店(俗稱六成鋪子),多為江西人經營,從店鋪批貨後開口自制,零售為主,有的經營進口批發;最後為攤販,以本地人最多,稱“本幫”,資金缺乏,從店鋪進貨後臨街設攤或提籃叫賣。89

至咸豐年間,作為外來食品的檳榔已從士人階層普及到了民間社會,但花銷仍十分巨大,如“蓋潭人之於檳榔,雖孩童時用咀嚼。嘗聞之人云,其壯盛時日需百錢,而一家終歲之費,常在二三十緡,不亦傎乎”90。據光緒版《湘潭縣誌》記載,“咸豐時……檳榔為大家,日剖數十口,店行倍蓰焉。計城市街衢三重,長十五里,三乘之四十五里。裏三百步,率五步一桌子賣之,合面相向,計每桌日得百錢之利,日當糜錢五六百萬,如此歲費錢二百餘萬萬。而百穀總集易俗場者才略相等,本末均衡,為費甚矣”91,湘潭檳榔業在當時已達米市貿易規格,説明其民間消費已完全普及,王闓運也曾説“檳榔之費,擬埒稻粱”92。

咸豐八年(1858),“五口開,漢口、九江建夷館,縣市遂衰”93,湘潭經濟在漢口、九江成為通商口岸後迅速衰落。光緒二十三年(1897),湖南開闢內河輪船航運,長沙河道不易泊船的問題解決,長沙成為湖南貨運集散中心,“金湘潭”昔日盛況不再。湘潭經濟的快速衰落導致“廣幫”勢衰,進而導致湘潭檳榔業的衰落。至光緒晚期,廣幫經營的字號僅剩怡和祥一家,資金不過萬,檳榔貿易“不敵前十之一”94。廣幫逐漸退出湘潭檳榔市場後,檳榔業轉由西幫、本幫經營,此時檳榔年銷量不上萬擔。95湘潭檳榔業的衰落一方面源於地方經濟下行時民眾消費力下降,另一方面則是由於傳統石灰檳榔滷鹼性太重,咀嚼起來滿口起泡,外地人吃不慣,只有本地人能吃。

民國初年,湘潭僅剩13家檳榔店鋪,其中廣幫2家、西幫7家、本幫4家,店鋪逐漸取代字號。經濟蕭條和行業衰落,激發了西幫和本幫對檳榔技藝進行升級改進。1937年抗日戰爭爆發後,湘潭檳榔原料的來源受阻,檳榔商只能組織人力到靠近廣東淪陷區接壤地帶冒險採購。戰爭中做生意以快為好,檳榔批發由過去一五一十地數改為論斤賣,製作方法改為敞口、發糖、點滷、粘心,改良檳榔嚼起來不再鹼口起泡,而是香甜可口,外地人和小孩均可食用。

1938年長沙大火,疏散來潭的人口激增,湘潭檳榔店鋪迅速增至27家,其中西幫15家、本幫12家、廣幫1家,臚陳店百餘家,小商販達五六百人,用籮筐蔑簍挑着走街串巷或深入農村集鎮,年銷量超萬擔,改良後的湘潭檳榔逐漸傳入周邊地市。96例如,長沙人以前慣用“紙包賓啖(冰糖)”待客,湘潭檳榔傳入後,長沙人在年關、婚慶時改用四方紅綠小紙將檳榔與桂子、甘草等配料包成銀錠狀,也稱為“紙包賓啖(檳榔)”,解放前後的長沙街頭已到處是“改良檳榔”的廣告。97至此,作為外來食品的檳榔,雖然在民國時期的湘潭已形成了較成熟的本土技術、行業體系以及消費羣體,但仍缺乏一個使其真正演化為“湘潭檳榔”的理由,即非原產地湘潭的民間社會對外來檳榔的文化認同。

(三)異俗演化的關鍵

目前在湘潭民間社會廣泛流傳的檳榔食俗起源傳説主要有兩個,均與清代湘潭的瘟疫有關。一是清軍屠城説。清順治六年(1649)清兵屠城九日後湘潭爆發大疫,安徽商人程某來潭,得老和尚口嚼檳榔避疫之法收屍淨城,檳榔食俗便延續下來;二是縣令治病説。清乾隆四十四年(1779)湘潭大疫,居民普患臌脹病,縣令白璟以藥用檳榔勸患者嚼之,臌脹消失,爾後嚼之者眾,久而成習。98兩個傳説既符合清代中醫慣用檳榔治瘟的時代背景,也符合湘潭的地方瘟疫史,甚至傳説中的關鍵人物在地方史中亦有明確出處,因此湘潭民眾對檳榔自然會產生較廣泛的民間認同基礎,這也是檳榔在湘潭最終實現從“異俗”到“食俗”演化的關鍵。

第一種“清軍屠城説”與親歷者的記敍不符。順治六年,汪輝、黃克念、程奭等人全程見證了湘潭被清軍屠城和城內大疫的歷史。安徽休寧人汪輝在《湘上痴脱難雜錄》記載,清軍在湘潭屠城九日,城內亦發大疫,“湘中人煙甫集,瘟疫又行,一鄉傳染一鄉,十人病倒九人。無藥無醫,甚至一門瘟絕,竟無人收拾……大黃、羌活、黃苓俱賣絕,烏梅二三分一兩,雪梨二三兩一個,葱姜藥引二三分一劑,人蔘十五六換”99。作為商人的汪輝尤其關注了城中藥價的情況,但唯獨未見檳榔。巧合的是,汪輝亦不幸染上瘟疫,並記錄其逃離湘潭後的康復過程,“甫登舟而疾已染身矣,過湘鄉雖發狂,幸心神還把捉得定。惟令舟人將小漁艙打滿水,置身於內略得清涼,乃入倉安睡……將白水煮豆腐食之,病已減半,至側水而病癒七八分。原擬赴邵陽,因止永豐調治。除食粥外,惟將水煮豆腐為藥,竟得性命回湘”100。文中明確記載了汪輝用水煮豆腐抗瘟的食法,如果檳榔治瘟真實有效,其作為親歷者不可能未關注。

另外,清軍屠城説中的關鍵人物,徽州鹽商黃克念(字希倩)與程奭(字青來)也從未提及檳榔治瘟一事。兩人於順治六年到達湘潭後發現“白骨積如坵山,朱門盡皆瓦礫”,於是“次日爰謀之西禪寺、關聖殿諸僧,沿途尋拾,盛以竹簍,置地葬埋”。101兩人在順治七年合撰《白骨冢碑記》,講述了建冢的前因後果:“己丑之歲,湘潭白骨遍野,有數僧發慈悲心,負畚荷鍤,早出晚歸,將聚而焚之,予(黃、程)兩人來遊於此,目擊心傷,喟然嘆曰:‘火焚何若土埋。’……爰卜之斯地,用竹簍盛載,分冢埋葬,約而計之,三百零一冢,不啻數萬骸雲。”102從清軍屠城至兩人在僧人協助下埋骨淨城,歷時約大半年,如僧人傳授檳榔治瘟一事屬實,兩人不可能隻字不提。因此,根據汪輝、黃克念、程奭等親歷者的記敍,清軍屠城後的檳榔治瘟傳説還有待商榷。

然而,考諸史料也無法尋找到與“縣令醫病”有關的記載。民間傳説,白璟為廣東人,諳醫術、明藥性,赴任時將帶來的藥用檳榔分給患者嚼之以除疫。103白璟確有其人,字希宋,號璞齋,奉天(今瀋陽)鑲白旗人,舉人,為清乾隆四十一年(1776)、四十五年(1780)、四十七年(1782)的三任湘潭知縣。104且據嘉慶版《湘潭縣誌》卷四十《災祥》記載,乾隆四十四年湘潭確發大疫,恰巧發生在白璟任內。不過,民間傳説與白璟真實籍貫不符,疫後的白璟作於乾隆四十五年的《燕喜亭碑記》和主修於乾隆四十六年的《湘潭縣誌》,均未提及他本人治瘟一事。災後一年,狄如煥所作的《白公渡泛舟記》、劉元熙所作的《白公渡碑記》,以及後世所修的光緒版《湘潭縣誌》卷五《官師·白璟傳》,對其人其事作過詳細介紹,也不曾提及檳榔治瘟一事。因此,即使白璟本人不願對外宣揚其功勞,但後世官修和民撰的文本均未記錄知縣的“功績”,實在不合常理。

雖然“檳榔除疫”只是傳説,但民國時期的湘潭檳榔包裝上已出現“固齒排諸穢,防身免疫災”等廣告語,105一定程度反映了該時期的檳榔作為“治瘟藥物”的形象已得到湘潭民眾較廣泛的認同。事實上,在檳榔傳入當地之前,湘潭雖已具備可供“異俗”傳播的三個重要條件,但當地民眾對外來食品檳榔仍缺乏廣泛的民間認知基礎。因此,湘潭檳榔治瘟傳説的建構,與其説是促成其食俗傳播的前因,不如説是多個歷史條件共同作用後的必然結果,這也較好地解釋了為何清代湖南僅湘潭獨興檳榔的食俗現象。至此,檳榔起源傳説的真假與否已不重要,無論是作為前因還是後果,均折射出外來的檳榔在湘潭已具備了從“異俗”演化為“食俗”的廣泛民間基礎。

圖3 檳榔異俗傳播的條件

(四)本土的檳榔食俗

據容媛考證,廣州的檳榔之風在清代逐漸成為一種遺俗,106但從廣州傳入湘潭的檳榔之風卻逐漸融入湘潭民眾的日常生活中,演化為地方性的傳統食俗。這表現在如下三個方面:一是社交娛樂的必需品。湘潭人必以檳榔待客,民諺曰“檳榔越嚼越出勁,這口出來那口進,交朋結友打欒台(和事),闢瘟開胃解油腥”107。人們在街頭相遇親朋,必互邀至檳榔攤前,各敬一口;或隨身攜帶一袋,親朋見面互敬檳榔;客人進門落座,主人必以檳榔相敬。民諺曰“養妻活崽,柴米油鹽;接人待客,檳榔為先”108。人們常將檳榔數十至百口,用紙包好後貼上紅箋,作為相互饋贈的禮物。民間娛樂亦常見檳榔,如清代《潭州竹枝詞》就有“風流妙劇話情長,豔姿嬌容雅擅揚,一串珠喉歌宛轉,有人台下擲檳榔”109的記載。

二是節慶活動的必需品。湘潭有拜鬧年的習慣,左鄰右舍常三五成羣,挨家進門送“恭喜”,打個拱手就走。對這些客人不須特別招待,但一定要敬檳榔一口,叫做“拿財”或“採寶”,因檳榔形似銀錠,喻作財寶,祝客人財寶歸身,又云“拜年客人到我家,一口檳榔三碗茶”。湘潭春節有一種“贊土地”的人,自稱“陽春”,用竹片在小鑼上打拍節,口唱長篇押韻的讚詞挨家挨户討錢,一直贊到被贊者掏錢為止。被贊者給其一口檳榔,他也會很歡喜地答謝説:“多謝了,又受承,老闆(類似尊稱)是個財帛星,府上堆金又積玉,拿錠元寶賞陽春,陽春道謝少陪你,三星高照貴府門。”110

三是重要儀式的必需品。湘潭民間結婚鬧新房,新娘對來客必敬檳榔兩口,一口用紅紙包裹,內放桂子五粒;一口用綠紙包,放桂子兩粒,俗稱“貴子檳榔”,取五男二女,七子團圓之意。鬧新房還有抬檳榔的節目,新郎新娘用筷子或紙煝同時夾起一口檳榔抬起敬客,客人即贊“檳榔翹起像條船,今晚花開月也圓,郎撐篙來妹掌舵,百年和合好姻緣”111。民間請春客、做壽、辦搬家酒、做圓垛酒(新房落成)、辦白喜事、小孩做三朝或週歲等儀式,客人進門和離席都要敬檳榔。辦酒席借用別家碗筷桌凳,也要用紙包些檳榔一道送去,以表謝意。112

四、成癮:食俗重構的文化邏輯

自晚清後從西方輸入的衞生學等科學知識,對中國傳統的瘟疫説產生了較大沖擊,既更新了中國民眾的身體觀和疾病觀,也推動了檳榔從藥品、食品到癮品的轉變。成癮最初作為疾病的概念,是伴隨西方工業革命的發展而形成的,113中國近現代也沿用了西方的“成癮”解釋,即積久成癖的嗜好,如煙癮、酒癮、檳榔癮等。114尤其是19世紀西方鴉片的大量輸入,使得國人對“成癮”形成了較廣泛的認識,如林則徐認為戒鴉片“欲去其癮,先去其槍”115。然而,以西方資本主義和工業革命為基礎建立的成癮經驗,可能並不太適合用來直接解釋中國近代社會以農業生產為基礎的身體生成脈絡。例如,檳榔作為一種已在中國傳播兩千餘年的“外來食品”,其廣泛傳播在現代社會中常被重構為是一種“成癮現象”,但現有的成癮概念又多是關注其“濫用”引發的健康問題,強調檳榔成癮的生理機制和心理機制,而容易忽略檳榔作為一種長期在中國傳播的食俗可能藴含的文化邏輯、歷史記憶與社會環境。

(一)檳榔的行業屬性

檳榔曾在中國不同歷史時期的特定行業或族羣中頗為流行。嶺南地區的疍民便曾普嗜檳榔,強調“食檳榔以除污穢,故黑齒”116。在其婚嫁習俗中的定婚、聘婚、看日、完聘、回禮等程序中均需檳榔作禮,117如《珠江棹歌詞》中“兩兩鴛鴦同水宿,聘錢幾口是檳榔”118。疍民的生計雖以捕魚為主業,但早在宋代,海南疍民便已參與到興旺的檳榔貿易中,如趙汝適在《諸蕃志》中提到“瓊山、澄邁、臨高、文昌、樂會皆有市舶。於舶舟之中分三等,上等為舶,中等為包頭,下等名疍舶……本州官吏兵卒仰此以贍”119。疍民也有檳榔待客的傳統,如清人黃釗在《六篷船四十四韻》中雲“髻簪魚卵綠,唇嚼蠣灰紅”120,錢澄之在《南海竹枝詞》中雲“客到有茶通不啜,一盤蔞葉裹檳榔”121。

湘江流域的漁民、船伕亦普嗜檳榔。解放前湘潭的漁民、船民、挑夫和流動人口沒有條件飲用自來水,只能就地取材食用河水,因此他們在燒開水後都有嚼食湘潭石灰檳榔的習慣,因為漁民認為石灰、檳榔均有消殺血吸蟲的功效。缺錢少藥的漁民和底層民眾極善於用簡單的“土藥方”進行自我治療,湘潭漁民常用檳榔、倉榔子、勾藤來煎湯,治療常見的頭痛、傷風、風濕等疾病。船伕、腳伕則用自制的凍瘡膏來抵禦寒冷,配方中有木香、檳榔、硫磺、吳萸、薑黃等常見藥材,輔以麻油塗抹即可。另外,漁民食用檳榔也有禁忌,由於切口後的檳榔形似小船,因此漁船上的檳榔、碗、碟、匙羹、杯等都須口朝上而忌口朝下,行船前若發現犯忌則視為翻船之兆,只能停船後等次日再開。

解放前的惠州,由於船上生活常遭雨淋,加上船民在夜間捕魚天籟地靜,精神無以寄託,因此常以酒、煙、檳榔來暖身和提神,有“檳榔解悶煙解愁”之謠。122近年來,“檳榔提神”的説法在司機尤其是長途司機、出租車司機中頗為盛行,他們為緩解開車疲勞,在車上常備香煙、檳榔和功能飲料。很多長途司機都有抽煙的習慣,但中途的加油站由於環境特殊不準抽煙,因此司機在加油時一般會以嚼檳榔替代。嚼檳榔的行業習慣最初應是由湖南籍司機傳播至全國各地的,如筆者在廣州遇到的大多數湖南籍出租車司機都有嚼檳榔的習慣,一些夜班司機甚至每晚要嚼掉三至四包檳榔。

(二)檳榔的宗教屬性

檳榔作為一種多元的宗教食品,在中國的道教、佛教以及萬物有靈信仰中較常見。在道教譜系中,瘴氣和瘟疫常被視為鬼神作怪或陰陽失調所致,而常用來治療瘴疫的檳榔便被賦予了一定的宗教色彩。如前文提到的葛洪、陶弘景、孫思邈等人,既是歷史上著名的醫藥學家,也是道教煉丹家,他們藥單中便常用檳榔。宋代朱熹的《次秀野雜詩韻·檳榔》中“蠲疾收殊效,修真錄異功”123和黃庭堅的《幾道復覓檳榔》中“蠻煙雨裏紅千樹,逐水排痰肘後方”(形容道教葛洪的仙丹)124等詩文,均反映了檳榔在道教中的重要地位。在廣東,人們過去“拜祀鬼神,如七夕拜七姐,必以檳榔七口祀之;盂蘭節相餉以檳榔;平時請巫祀鬼,也必須以檳榔果酒奉之”125。又如清人屈大均《廣東新語》載,“十四祭先祠厲為盂蘭會,相餉龍眼、檳榔,曰結圓”126。

佛教雖戒五辛,但不戒檳榔,檳榔在佛典中常以藥品、祭品、貢品的形式出現,僧人可用其除口氣和治病。南朝陳宣帝時期,吏部尚書毛喜與智顗大師的書信中提到“今奉寄箋香二片,燻陸香二斤,檳榔三百子,不能得多,示表心,勿責也”127。唐代的玄奘大師在印度摩揭陀國那爛陀寺時,每日所受供養中也包括“檳榔子20顆”。還有北宋謝逸在《送惠洪上人》詩文中提到惠洪大師將“六月赤腳登大庾,黃茆瘴裏餐檳榔”128,可見中國古代的僧人便常食檳榔。另外,據公元836年一則關於唐代敦煌寺院供養物的文獻記載:比丘法昭為亡過和尚,請為念誦的施物有“榆樹三根,檳榔五顆”;女弟子無名為慈母舍化,請為念誦的施物有“芹子一斤,檳榔一顆”。129這説明當時檳榔在西北佛教中亦是常見的祭品。在雲南,傣族南傳佛教寺廟常栽種的“五樹六花”中也有檳榔樹。

湘潭“老和尚教眾人嚼檳榔以避瘟”的民間傳説,間接反映了當地宗教與檳榔的聯繫。直至今日,湘潭民間信仰中也常見檳榔的身影。各地佛寺、道館和宗教人士,只對煙、酒明令禁止而不禁檳榔,很多神職人員有長期嚼檳榔的習慣。筆者曾多次在湘潭民間信仰的占卜、祭祀儀式中看到師公邊嚼檳榔邊做法事的場景,其解釋是嚼檳榔能讓他們更快地進入無我的狀態,以達到與鬼神溝通的目的。這種解釋類似於本尼迪克特(Ruth Benedict)將追求迷幻的Kwakiutl人歸入酒神型文化,130世界各地民間信仰也多有藉助烈酒、煙草、檳榔甚至毒品等來達到致幻或癲狂目的的宗教案例。另外,在湘潭佛寺中,以藥籤治病的民俗療法也很常見,檳榔便是籤方中最常見的藥材之一。總之,檳榔之所以能成為較流行的宗教食品,除了它是一種天然的藥物和植物外,也與其能給人們帶來“如醺如醉”的身體體驗分不開。

(三)檳榔的情愛屬性

檳榔成熟的果實色澤赤紅,寓意熱情紅火;檳榔樹枝繁果盛,象徵多子多福,因此檳榔在民間男女情愛、婚嫁各環節中常作為情果、禮果出現,成為一種首選的定情物和婚慶物,在民間婚俗中具有十分重要的地位。在廣東,“蔞與檳榔,有夫妻相須之象,故粵人以為聘果。尋常相贈,亦以代芍藥。予詩:‘歡作檳門花,儂作扶留葉。欲得兩成甘,花葉長相接。’又云:‘贈子檳榔花,雜以相思葉。二物合成甘,有如郎與妾”131。

檳榔還有明確的性隱喻。蘇東坡曾用“暗麝着人簪茉莉,紅潮登頰醉檳榔”132來表達這種含蓄。在《紅樓夢》第六十四回,便有描述賈璉和尤二姐以檳榔調情的文字,“賈璉道:檳榔荷包也忘記了帶了來,妹妹有檳榔,賞我一口吃。二姐道:檳榔倒有,就只是我的檳榔從來不給人吃”133。清代蘇州的歌女和花船,姑娘們隨身應帶物品中便有粉盒和檳榔盒,檳榔盒裏裝着些檳榔、豆蔻等物,客人在飯後可以隨便取食。134清人張對墀的《潮州竹枝詞》雲“疍船無數大江中,疍婦如花倩倚風。多嚼檳榔當户立,一笑一迎玉齒紅”135,描繪了潮州韓江六篷船上的疍家婦女慣用檳榔來紅齒、紅唇的審美理念,這種檳榔時尚在西雙版納的傣族婦女中也很流行。

即便是當代的台灣社會,“檳榔西施”也常因打扮顯眼而備受關注,檳榔因此被貼上了情色的標籤。湘潭也有與檳榔有關的民間葷歌,如“情姐住在大路邊,一賣檳榔二賣煙。哪位哥哥進屋坐,檳榔紙煙不要錢,只要哥哥共枕眠”136等。事實上,檳榔的情慾屬性是中國文化中“天人合一”理念的體現,中國農耕文明強調人是自然的產物,男歡女愛常寓情于山水、樹木、花果等,如《詩經》中吟誦的桑林、柴薪、巫山、雲雨等詞,便常與人們婚姻生活息息相關。而枝繁葉茂的檳榔,在古代社會中自然成了男女傳情的媒介,反映農耕文明中人們生活源於自然、與天地和諧共處的理念。

(四)檳榔的階層屬性

人類學家薇拉·魯賓(Vera Rubin)曾發現大麻在農民、漁民、工匠及粗勞力等社會底層被頻繁使用,並稱之為“大麻情結”(Marijuana complex)。137檳榔也有類似屬性,清代中後期,檳榔曾作為組織暗語或象徵符號在底層民眾和民間會黨中廣泛流行。道光年間,五口通商後,上海取代廣州成為新的貿易中心,湘粵傳統航道發生變更,迅速波及湘潭、郴州、永州等城市,以商道為生的底層人民大量失業,湘潭民諺“飢寒交迫莫奈何,長興橋上打飛腳”,便反映了當時成千上萬腳伕因無人僱傭,為驅寒“打飛腳”的情景。138這些生活難以為繼的底層人口,以行業或地域為紐帶,逐漸形成了對抗清政府的民間組織。如道光二十一年(1841),湖南宜章縣人(今郴州)王蕭氏糾集湘粵兩省乞丐140人組建“沙包會”,該會規定遇事需商量時,便包封檳榔5個,封面上書寫首領姓名,作為傳人赴約之暗號,稱為“碼子”。139

嘉慶至道光年間,天地會已有較完善的結盟儀式、組織機構和一系列的隱語暗號,140檳榔在其體系中便很常見。如天地會結盟時,儀式枱面上需有三牲、酒禮、檳榔、茶、煙和七星燈等。每個“洪花亭”必有洪鬥一個,洪鬥諸物中需有檳榔、檳榔葉等。141在天地會的隱語中,內有雜話七十二樣叫法,“主公”謂之檳榔,洪家暗語中的“太子”亦謂之檳榔。142主公、太子在天地會的組織結構中應屬較重要的角色,但用檳榔指代的依據已無從考證。另外,天地會內部亦流傳着多版的《檳榔詩》,如“海南(或他省)原是我祖宗,五湖四海盡皆通。相逢不識親兄弟,朋友相交盡姓洪”143,還有“誰人失(識)得我本色,青白入門便是洪”144等,這些《檳榔詩》既通俗易懂又頗具感染力,往往能輕易挑動底層民眾的情緒。

總之,清代中晚期的檳榔之所以受到底層民眾的青睞,一方面是以天地會為代表的民間會黨組織多分佈在兩廣、兩湖、雲貴及南洋等地,這些地區多是檳榔的原產地以及南方傳統食區,具有較廣泛的民間基礎;另一方面則是底層民眾將作為藥材的檳榔期待為“治癒”晚清社會失序的象徵符號,正如天地會結盟儀式中必備的算盤、釐戥、秤尺等物,亦是象徵當時民眾追求社會公平的普遍期望。

五、結 語

基於檳榔在中國歷史上的數次演化過程,我們可以發現,檳榔既是一種串聯中心與邊緣的重要載體,也是一種反映藥食同源的傳統理念,還是一種見證地方社會變遷的異域商品,更是一種體現中西方社會差異的文化符號。

首先,唐宋時期嶺南的邊緣社會變遷。中國檳榔食俗的早期傳播,反映了歷代中央王朝在不斷加速開發嶺南的進程中,象徵族羣歧視和地域歧視的瘴氣不斷消散,而代表華夏邊緣的嶺南藥食文化不斷逆向傳播的動態過程。隨着廣州在全國經濟地位的快速提升以及從“邊緣”到“中心”的地緣轉換,檳榔更是藉助其快速發展的商貿網絡傳播至了全國各地。

其次,清民時期湘潭的地方社會變遷。檳榔異俗在湘潭的“在地化”演變,反映了伴隨國家大一統進程的實現,瘟疫逐漸取代瘴氣的疾疫發展史。清民時期,在國家主導和世界體系影響下的湘粵商貿興起,檳榔在湘潭迅速形成本土化的商業體系、加工技藝與消費人羣,但作為外來食品仍缺乏民間社會的文化認同,瘟疫論的建構是檳榔在湘潭從“異俗”成功演化為“食俗”的關鍵。

最後,清晚期後中國的整體社會變遷。檳榔在中國作為“癮品”的流行,本質是人們對西方工業體系和消費體系所形成的普遍依賴,如煙、酒、咖啡乃至麥當勞快餐的全球流行,都具有典型的資本主義經濟運營特徵。然而,麥當勞在東亞的“本土化”運作也説明西方體系的推廣不能單純地脱離“地方性”文化。因此,本文從行業、宗教、情愛、階層等屬性,對中國檳榔“成癮”背後可能藴含的文化邏輯、歷史記憶以及族羣想象作了進一步闡釋。

註釋

1 Thomas J.Zumbroich,“The Origin and Diffusion of Betel Chewing:A Synthesis of Evidence from South Asia,Southeast Asia and Beyond”.E-Journal of Indian Medicine,2008,1(3),p.87.

2 何清谷:《三輔黃圖校釋》,中華書局,2005年,第208頁。

3 楊成志:《檳榔傳説——流行安南》,《民俗》1928年第23期;劉昭瑞編:《楊成志文集》,中山大學出版社,2004年,第221-222頁。

4 劉正剛、張家玉:《清代台灣嚼食檳榔習俗探析》,《西北民族研究》2006年第1期;王四達:《閩台檳榔禮俗源流略考》,《東南文化》1998年第2期。

5 郭碩:《六朝檳榔嚼食習俗的傳播:從“異物”到“吳俗”》,《中南大學學報(社會科學版)》2016年第1期;郭聲波、劉興亮:《中國檳榔種植與檳榔習俗文化的歷史地理探索》,《中國歷史地理論叢》2009年第4期。

6 周大鳴、李靜瑋:《成癮消費品的多重身份——以湖南湘潭檳榔為例》,《民俗研究》2011年第3期;周大鳴、李靜瑋:《地方社會孕育的習俗傳説——以明清湘潭食檳榔起源故事為例》,《民俗研究》2013年第2期。

7James C.Scott,Against the Grain:A Deep History of the Earliest States.New Haven:Yale University Press,2017.

8周大鳴:《飲酒作為山地民族的一種生活方式——以黎、瑤、侗三個山地民族村寨為例》,《民俗研究》2018年第1期。

9舒瑜:《微“鹽”大義:雲南諾鄧鹽業的歷史人類學考察》,世界圖書出版公司,2009年。

10左鵬:《漢唐時期的瘴與瘴意象》,榮新江編:《唐研究》第八卷,北京大學出版社,2002年,第257-276頁。

11鄭洪、陳朝暉、何嵐:《“瘴氣”病因學特點源流考》,《中醫藥學刊》2003年第11期。

12高希言、朱平生、田力主編:《中醫大辭典》,山西科學技術出版社,2017年,第95頁。

13周大鳴、張超:《如何理解中國:民族走廊研究的歷史與現實意義》,《社會科學戰線》2018年第12期。

14孫昌武:《韓愈詩文選評》,上海古籍出版社,2017年,第304頁。

15韓元吉:《南澗甲乙稿附拾遺》卷22,中華書局編:《叢書集成初編》,中華書局,1985年,第446頁。

16嶽天雷:《高拱研究三編》,河南人民出版社,2018年,第154頁。

17趙世瑜:《“嶺南”的建構及其意義》,《四川大學學報(哲學社會科學版)》2016年第5期。

18陳恩維:《從異物到鄉邦:明代以前的嶺南書寫及其意義》,《學術研究》2017年第5期。

19賈思勰著,繆啓愉校釋:《齊民要術校釋》,農業出版社,1982年,第600頁。

20鄭洪編:《嶺南醫學與文化》,廣東科技出版社,2009年,第250頁。

21林兆祥編:《唐宋詠粵詩選注》,南方日報出版社,2013年,第45頁。

22王啓興編:《校編全唐詩(中)》,湖北人民出版社,2001年,第2203頁。

23張忠綱編:《全唐詩大辭典》,語文出版社,2000年,第367頁。

24高希言、朱平生、田力主編:《中醫大辭典》,山西科學技術出版社,2017年,第95頁。

25孟詵撰,張鼎增補,尚志鈞輯校:《食療本草(考異本)》,安徽科學技術出版社,2003年,第59頁。

26王燾:《外台秘要》,人民衞生出版社,1955年,第159頁。

27鄭洪編:《嶺南攝生錄》,南方日報出版社,2014年,第169頁。

28陶宗儀撰,李夢生校點:《南村輟耕錄》,上海古籍出版社,2012年,第184頁。

29陶御風編:《歷代筆記醫事別錄》,天津科學技術出版社,1988年,第415頁。

30周去非著,楊武泉校注:《嶺外代答校注》,中華書局,1999年,第236頁。

31張春林編:《蘇軾全集(上)》,中國文史出版社,1999年,第342頁。

32周去非著,楊武泉校注:《嶺外代答校注》,中華書局,1999年,第236頁。

33釋繼洪纂修:《嶺南衞生方》,中醫古籍出版社,1983年,第55-56頁。

34張文:《地域偏見和族羣歧視:中國古代瘴氣與瘴病的文化學解釋》,《民族研究》2005年第3期。

35王者悦主編:《中國藥膳大辭典》,中醫古籍出版社,2017年,第54頁。

36張仲景著,劉靄韻譯註:《金匱要略譯註》,上海古籍出版社,2016年,第319頁。

37錢超塵、温長路編:《華佗研究集成》,中醫古籍出版社,2007年,第503頁。

38吳其浚:《植物名實圖考長編》,商務印書館,1959年,第860頁。

39嵇含:《南方草木狀》,中華書局,1985年,第11頁。

40葛洪著,劉小斌、魏永明校注:《〈肘後備急方〉全本校注與研究》,廣東科技出版社,2018年,第302頁。

41賈思勰著,繆啓愉校釋:《齊民要術校釋》,農業出版社,1982年,第599-603頁。

42彭銘泉編:《中國藥膳大典》,青島出版社,2000年,第37頁。

43賈思勰著,繆啓愉校釋:《齊民要術校釋》,農業出版社,1982年,第600頁。

44嵇含:《南方草木狀》,中華書局,1985年,第11頁。

45嚴可均輯:《全晉文(中)》,商務印書館,1999年,第904頁。

46歐陽詢撰,汪紹楹校:《藝文類聚》,中華書局,1965年,第1495-1496頁。

47郭碩:《六朝檳榔嚼食習俗的傳播:從“異物”到“吳俗”》,《中南大學學報(社會科學版)》2016年第1期。

48顧起元撰,孔一校點:《客座贅語》,上海古籍出版社,2012年,第85頁。

49何向羣編:《中國古典散文隨筆金品集》,光明日報出版社,2000年,第1550頁。

50蘇敬等撰:《新修本草》,上海衞生出版社,1957年,第134頁。

51趙學敏輯:《本草綱目拾遺》,人民衞生出版社,1963年,第244頁。

52蕭繹著,許逸民校箋:《金樓子校箋》,中華書局,2011年,第1230頁。

53李延壽:《南史》第3部,嶽麓書社,1998年,第1049頁。

54段公路:《北户錄附校勘記》,中華書局,1985年,第27頁。

55周去非著,楊武泉校注:《嶺外代答校注》,中華書局,1999年,第235頁。

56黃仲昭修纂:《八閩通志(修訂本)》,福建人民出版社,2006年,第60頁。

57樂史等:《地理志·海南六種》,海南出版社,2006年,第69頁。

58趙汝適著,楊博文校釋:《諸蕃志校釋》,中華書局,2000年,第217頁。

59郭聲波、劉興亮:《中國檳榔種植與檳榔習俗文化的歷史地理探索》,《中國歷史地理論叢》2009年第4期。

60書目文獻出版社編輯部:《北京民間風俗百圖》,書目文獻出版社,1983年,第98頁。

61齊正:《中國人的嗜癖之一:吃檳榔》,《國民雜誌》1942年第1期。

62羅大經撰,孫雪霄校點:《鶴林玉露》,上海古籍出版社,2012年,第154頁。

63陳邦賢:《中國醫學史》,商務印書館,1957年,第241頁。

64李時珍著,黃志傑、胡永年編:《本草綱目類編臨證學》,遼寧科學技術出版社,2015年,第524頁。

65吳有性撰,張東斌、農漢才、鄭金生校點:《瘟疫論廣翼》,福建科學技術出版社,2010年,第15頁。

66陳邦賢:《中國醫學史》,商務印書館,1957年,第885頁。

67餘新忠:《從避疫到防疫:晚清因應疫病觀念的演變》,《華中師範大學學報(人文社會科學版)》2008年第2期。

68周大鳴、李靜瑋:《地方社會孕育的習俗傳説——以明清湘潭食檳榔起源故事為例》,《民俗研究》2013年第2期。

69張雲璈修,周系英纂:《湘潭縣誌》卷三十二《藝文》,清嘉慶二十三年刻本。

70劉崇高:《藥材的集中地》,《中興時報》1947年8月15日。

71尹鐵凡:《湘潭經濟史略》,湖南人民出版社,2003年,第250頁。

72屈大均:《廣州竹枝詞》,潘超等編:《中華竹枝詞全編》第六冊,北京出版社,2007年,第15頁。

73魏成漢修:《善化縣誌》卷四《風土誌》,清乾隆十二年刻本。

74容閎:《西學東漸記》,湖南人民出版社,1981年,第46頁。

75全漢昇:《中國行會制度史》,食貨出版社,1978年,第95頁。

76陳嘉榆等纂:《湘潭縣誌》卷五《官師》,清光緒十五年刻本。

77陳嘉榆等纂:《湘潭縣誌》卷六《賦役》,清光緒十五年刻本。

78李炳震、曲尉坪:《湖南清代貨幣》,中南大學出版社,2013年,第20頁。

79陳瑤:《從漢口到湘潭——清初湘潭縣重建過程中的徽州鹽商》,《安徽史學》2012年第4期。

80呂正音修,歐陽正煥纂:《湘潭縣誌》卷十一《積貯》,清乾隆二十一年刻本。

81湘潭市地方誌編纂委員會編:《湘潭市志》第五冊,中國文史出版社,1996年,第387-388頁。

82張雲璈修,周系英纂:《湘潭縣誌》卷三十九《風土》,清嘉慶二十三年刻本。

83李源漢:《湘潭歷代風物詩詞集》,湘潭市地名辦公室,1983年,第124頁。

84陳嘉榆等纂:《湘潭縣誌》卷十一《貨殖》,清光緒十五年刻本。

85湖南調查局編:《湖南商事習慣報告書·湖南民情風俗報告書》,湖南教育出版社,2010年,第90頁。

86邵鴻:《利益與秩序:嘉慶二十四年湖南省湘潭縣的土客仇殺事件》,《歷史人類學學刊》2003年第1卷。

87張雲璈修,周系英纂:《湘潭縣誌》卷三十九《風土》,清嘉慶二十三年刻本。

88蘇敬等撰:《新修本草》,上海衞生出版社,1957年,第134頁。

89中國人民政治協商會議湘潭市委員會文史資料研究委員會編:《湘潭文史》第十二輯,中國人民政治協商會議湘潭市委員會文史資料研究委員會,1995年,第148頁。

90羅汝懷:《羅汝懷集》,嶽麓書社,2013年,第262頁。

91陳嘉榆等纂:《湘潭縣誌》卷十一《貨殖》,清光緒十五年刻本。

92陳嘉榆等纂:《湘潭縣誌》卷十二《序》,清光緒十五年刻本。

93陳嘉榆等纂:《湘潭縣誌》卷十一《貨殖》,清光緒十五年刻本。

94陳嘉榆等纂:《湘潭縣誌》卷十一《貨殖》,清光緒十五年刻本。

95尹鐵凡:《湘潭經濟史略》,湖南人民出版社,2003年,第259頁。

96中國人民政治協商會議湘潭市委員會文史資料研究委員會編:《湘潭文史》第十二輯,中國人民政治協商會議湘潭市委員會文史資料研究委員會,1995年,第148頁。

97何學威:《長沙“呷檳榔”習俗與傳説》,《楚風民間文學季刊》1983年第8期。

98湘潭市地方誌編纂委員會編:《湘潭市志》第十一冊,中國文史出版社,1997年,第342頁。

99汪輝:《湘上痴脱難雜錄》,張雲璈修,周系英纂:《湘潭縣誌》卷三十九《藝文》,清嘉慶二十三年刻本。

100汪輝:《湘上痴脱難雜錄》,張雲璈修,周系英纂:《湘潭縣誌》卷三十九《藝文》,清嘉慶二十三年刻本。

101轉引自陳瑤:《從漢口到湘潭——清初湘潭縣重建過程中的徽州鹽商》,《安徽史學》2012年第4期。

102何歌勁:《湘潭歷代文賦選(上)》,湘潭:湘潭大學出版社,2013年,第265頁。

103禹舜:《湖南大辭典》,新華出版社,1995年,第598頁。

104何歌勁:《湘潭歷代文賦選(下)》,湘潭大學出版社,2013年,第451頁。

105中國人民政治協商會議湘潭市委員會文史資料研究委員會編:《湘潭文史》第十二輯,中國人民政治協商會議湘潭市委員會文史資料研究委員會,1995年,第149頁。

106容媛:《檳榔的歷史》,《民俗》1929年第43期。

107李躍龍主編:《湖南省志第二十六卷:民俗志》,五洲傳播出版社,2005年,第358頁。

108李躍龍主編:《湖南省志第二十六卷:民俗志》,五洲傳播出版社,2005年,第358頁。

109尤建國編:《中國傳統節日與詩詞》,河海大學出版社,2008年,第11頁。

110唐愍:《湘潭嚼檳榔風俗考》,《楚風民間文學季刊》1983年第7期。

111周大鳴、李靜瑋:《地方社會孕育的習俗傳説——以明清湘潭食檳榔起源故事為例》,《民俗研究》2013年第2期。

112李躍龍主編:《湖南省志第二十六卷:民俗志》,五洲傳播出版社,2005年,第358頁。

113H.G.Levine,“The Discovery of Addiction:Changing Conceptions of Habitual Drunkenness in America.” Journal of Studies on Alcohol,1978,39(1),pp.143-174.

114李琢光編:《文史辭源》第三冊,天成出版社,1984年,第2148頁。

115林則徐全集編輯委員會編:《林則徐全集第三冊:奏摺卷》,海峽文藝出版社,2002年,第1290頁。

116閻根齊:《論南海早期疍民的起源與文化特徵》,《南海學刊》2015年第1期。

117汕尾市政協學習和文史資料委員會編:《汕尾文史》第十八輯,汕尾市政協學習和文史資料委員會,2008年,第40頁。

118黃雨選:《歷代名人入粵詩選》,廣東人民出版社,1980年,第377頁。

119趙汝適著,楊博文校釋:《諸蕃志校釋》,中華書局,2000年,第217頁。

120黃釗:《讀白