日本耽美作者:當時不能畫女性性愛,換成男的就沒事兒了_風聞

动画学术趴-动画学术趴官方账号-2021-01-28 07:41

【本文原標題“當耽美走向大眾——不僅僅是“性幻想”的烏托邦”,風聞社區進行了修改】

作者/塔卡西

編輯/思考姬

排版/貴腐

耽美文化重男輕女?本質是厭女???

2018年,一部描寫日本年輕人感情故事的輕喜劇,**《大叔的愛》**登上日本朝日電視台深夜檔。

與傳統日式愛情喜劇不同,該作品並非將年輕女性作為主角,它所展現的,正如其標題所示,是三名三十歲往上的**“大叔”**之間的,搞笑中帶着感動的同性愛情。

《大叔的愛》

33歲的春田沒有女朋友,也因為太麻煩而根本不想結婚,這樣的他和在同一個公司的後輩長谷川幸也過着合租的生活。某日,春田在上司黑澤武藏的手機中意外的發現了海量自己的照片,方才明白了上司對自己的一往情深,然而春田並不喜歡男人,上司的熱烈追求給他帶來了巨大的而困擾……

本作在獲得最高5.7收視率的好成績的同時,多次登上Twitter全球熱搜榜首位,不僅本身取得了成功,還在日本掀起了一陣 以“男性之間的愛情與慾望”,也就是**“Boy‘s love”**(以下簡稱BL)為賣點的影視劇風潮。

自《大叔的愛》起,已經有數部類似題材作品登上了日本的電視台、流媒體和電影院。

例如,2018年的**《情色小説家》、《弟之夫》,2019年的《昨日的美食》、《情色小説家 靛藍色的心情》都引起了一定的關注。而過去的2020年更是日本BL題材作品大井噴的一年,僅一年之內便有《性之劇藥》、《窮鼠夢見奶酪》、《到了30歲還是處男,似乎會變成魔法師》**等多部BL題材電影、電視劇上映。

《到了30歲還是處男,似乎會變成魔法師》前一陣在國內也掀起熱度

除最初引爆熱潮的《大叔的愛》之外,以上列舉的諸多BL作品都一個明顯的共性——**它們都並非原創作品,而是經由漫畫改編。**在宣傳中,這些作品中的大多數也都有意無意地將改編版本與原版聯繫在一起,例如許多作品的海報便是模仿漫畫原作來製作的。

《情色小説家 靛藍色的心情》

對於不怎麼接觸日本動漫文化的人來説,BL題材似乎十分新奇,甚至可以説是“獵奇”,但實際上,這樣的創作在二次元文化中卻並不罕見。

現今文脈中,描繪男性同性情誼的創作及與這些創作相關的文化衍生活動,通常被統稱為**“耽美文化”**(此處的“耽美”使用的是中文的意思,與日語的“耽美”有一定的區別)。

日本耽美文化的源流可以追溯到上世紀60、70年代,近些年,隨着國際互聯網的發展和情報獲取方式的增多,日式耽美得以在世界範圍內傳播,與其他地區類似文化取得共鳴,也獲得了他國讀者的喜愛。

有關亞洲耽美文化的學術研討會

儘管如此,BL作品描繪性少數羣體,且通常會展現兩人身體的接觸,因此它本身只是當代年輕人亞文化中的一個分支,是**“小眾中的小眾”**。

然而,近些年來,無論是在日本還是在國內,或者是在韓國、泰國、歐美地區,以BL為賣點的耽美向作品卻越來越多地出現在大眾視野之中,在獲得關注的同時,也引起了不小的爭議。

泰國BL電視劇

一部分人認為,耽美文化的大眾化,反應出日本社會對多元性取向的寬容態度;而另一部分人則認為,由於耽美文化的主要創作羣體和主要受眾都為女性,耽美作品中對於男性情誼的描寫充斥着女性對“男同性戀”羣體的意淫,並不能真正反映男同性戀羣的真實現狀,也不能傳達出性少數人羣的聲音。還有一些聲音(特別是在國內)則認為,耽美作品因為將注意力集中在男性身上,其核心為**“厭女”**,女性觀看耽美作品是一種蔑視自身性別的“不自愛”的行為。

耽美文化的主要創作者和受眾是異性戀女性,可主要關注對象卻是特定的性少數羣體,因此提到耽美文化**,便無法忽視性取向與性別認知,創作與現實之間的矛盾關係。**

那麼,耽美文化到底是不是“厭女”呢?

應該如何理解耽美創作與現實中性少數羣體的關係?

耽美與性別平權是否衝突?

本文的目的,是通過**梳理耽美文化的發展脈絡,傳達不同耽美創作者和研究者的聲音,**來對以上三個問題進行思考與解答。

耽美文化是不是“厭女”?

由於耽美文化最主要的題材是男性之間的同性戀情,無論是漫畫、動畫還是小説、遊戲,BL向作品中的登場人物一般以男性為主,女性就算登場,通常情況下扮演的也是配角或是阻礙兩名男主角感情發展的反派。因此有聲音認為:耽美文化忽視女性的存在,對男性的身體和男性之間的慾望抱有一種不切實際的幻想,是一種重男輕女,甚至“厭女”的文化。

那麼,事實果真如此嗎?

筆者認為,這樣的觀點只強調了耽美文化的一個外在表象,卻無視了導致這種表象的內在原因,更沒有考慮到耽美文化的真實內核。

BL作品中的確很少出現女性,但這並不是説從事這種創作的創作者無視了女性的聲音——正相反,耽美文化,本身就是一個展現女性思考與想象的空間。

雖然當今的耽美文化早已成為了一種獨立的創作形式,但在這種文化誕生的上世紀60、70年代,那些描寫男性同性情誼的漫畫作品並沒有自己獨立的創作空間,也沒有一個具體、明確的定義。它們通常作為少女漫畫的一個分支題材出現在大眾面前,由於當時的類似作品中,主角大部分是未成年人,這些作品被統稱為**“少年愛”**。

最初創作“少年愛”的,是一批被稱為**“花之24年組”的少女漫畫家,例如,竹宮惠子、狄尾望都、山岸涼子、大島弓子等。在《風與木之詩》、《拓麻的心臟》,《F式蘭丸》**等一系列被冠以“少年愛”之名的作品登場之前,“花之24年組”成員中的大多數都已經擁有了多部正統少女漫畫的連載經驗,也證明了自身作為創作者的優異。那麼,她們為什麼要放棄傳統的男歡女愛題材,轉而創作放到當下也十分“另類”的“少年愛”呢?

花の24年組

在“花之24年組”活躍的70年代,日本進入經濟繁榮期,日本男性獲得了大量就業與致富機會,得以從戰爭失敗的陰影中走出,實現自身價值,然而日本女性卻依舊處在從戰前就一直沒有鬆動的父權制壓迫之下。

日本社會對女性的要求,是年輕時做一個貼心的“好女兒”,長大成年後則從原生家庭離開,組建自己的家庭,成為一名“好妻子”,然後為丈夫誕下幾名孩子,許多女性的一生,幾乎被“女兒-妻子-母親”這三個名詞説盡。而她們自身的渴求、慾望、喜好,也在作為妻子的責任、作為母親的義務面前被壓抑和無視。

來自資本主義父權制的壓迫不僅存在於現實生活中,也潛伏於創作領域。開創“少年愛”先河的漫畫家竹宮惠子表示,自己之所以會破天荒地創作一部以兩名少年間的情感與性愛為核心的作品,**就是因為在當時的創作環境中,聚焦女性的性愛描寫是不被允許的。**少女漫畫中不可以出現明顯的做愛場景,而女性角色展現自身的慾望、追逐肉體的快樂,更被看作一種“不道德”的行為。為此,她才靈機一動,想到用身體仍未發育完全、性徵不明顯的少年代替少女。

而可笑的是,竹宮甚至都沒有將作為女性替身的角色畫得多麼男性化,只是單純地改了個性別,一切的束縛便都不存在了。****吉爾貝爾在性行為上的大膽、對“愛”的坦誠,以及對自身存在的思考,是當時在女性角色身上很難看到的。

也就是説,“少年愛”作品的主角因為是男性,終於獲得了來自父權的豁免權,擁有了作為一個“人”來自由闡述慾望、愛戀與思想的空間。也正因如此,他們才成為了現實中那些無法開口的“女人”們的代理者。

耽美文化研究者松井綠在她的文章**《少年の器、少女の愛 24年組とBLマンガの交差點》**中,將被稱為“少年愛”題材作品的特徵歸結如下。

1,“少年愛”試圖通過擬態/喬裝成男性(少年),來構築以女性為主體的思考、行動、言説和寫作。

2,在以核家族(既由父-母-子構成的小家族模式,筆者注)為基礎的近代資本主義社會中,女性被困於“妻子-母親”的職責之中。同時,女性的身體作為慾望的對象,一直身處“被審視”的狀態之下。“少年愛”作品通常會展現出對女性“妻職”、“母職”的反感,並傳達出對被作為“慾望對象”的女性化軀體的厭惡。

3,“少年愛”試圖解放女性自身的快感。

4,“少年愛”傾向於表現青春期少年、少女在性認知上的曖昧和搖擺,崇尚流動的主體性和自由的想象力。

(松井,2014:132)

正如松井所述,“少年愛”創作給了女性一個言説空間,讓她們能夠藉由少年的身體表達自身的喜好與慾望,説出自己對父權制的反感,傳達對被男性視線扭曲的女性化身體的不滿。**“少年愛”本身便是一種充滿女權主義色彩的創作形式,而脱胎自“少年愛”的耽美文化本身,自然也是如此。耽美創作則給予了當初的女性創作者和女性讀者一片自由的空間,允許他們從“母職規範”和“生育懲罰”中逃脱出來,同時,也為女性們提供了一個可以行使自己“視線的權力”**的場所。

The Hawkeye Initiative:將漫威女英雄換成鷹眼後,就會發現這些圖片到底有多服務男性了

**“視線就是權力”。**在遵循傳統父權文脈的創作中,女性,作為生育資源,作為性慾的對象,大部分情況下都作為“被審視者”出現在畫面中。她們需要按照父權的要求在鏡頭前擺出各種奇怪姿態,為鏡頭後的男性們提供感官,或是心理上的愉悦。

**而在耽美作品中,“審視者”與“被審視者”的性別是顛倒的。父權制文脈中作為“被審視者”的女性在耽美文化中成為了行使觀看權力的一方,而傳統文脈中的觀看者,也就是男性,則成為了被審視、被意淫的一方。**可以説,當今世界中,耽美文化是唯一一個允許女性完全置身於作品之外,純粹享受“視覺快樂”的空間。

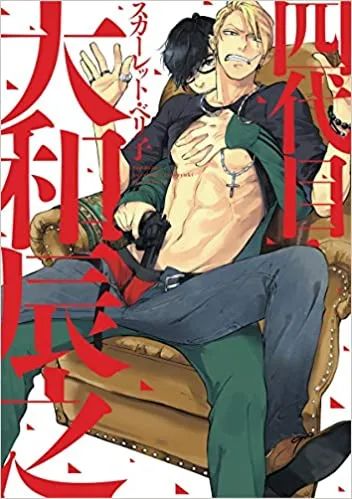

將男性身體作至於“被審視”的地位,允許女性享受“視覺快樂”的耽美漫畫

耽美文化是一種(主要由)女性創作,傳達女性聲音,並以滿足女性慾望為出發點的文化。既然如此,我們又怎麼能説耽美文化是“厭女”呢?

應該如何理解耽美創作 與現實中性少數羣體的關係?

首先需要明確的是,雖然許多耽美作品,特別是改編成電視劇的耽美作品都以對性少數羣體(LGBTQ)的友好態度作為賣點,但正如上文所言,耽美文化誕生於對於“母職”和生育懲罰的反感,而能夠成為母親、擁有生育機能的,只是人類中被稱為“女性”的一批人。

**換句話説,耽美文化雖然以男性同性戀為創作對象,但它傳達的主要訴求,依舊是女性的訴求。**從耽美中尋找男性同性戀羣體的聲音,或是將耽美創作中的角色當成現實中的男性同性戀,本身其實是一種緣木求魚的做法。

但我們能説,耽美文化和性少數羣體就一點關係都沒有嗎?筆者認為不是。

雖然耽美文化的創作者、受眾主要為女性,但女性和男性,女性異性戀和男性同性戀之間卻並非沒有共性。

人們都追求愛、追求平等、追求公正,人們都渴望自己能夠成為別人眼中特殊的存在……而耽美文化一直是一個展現這些人類共同追求的場所。同時,由於耽美文化的誕生本身就是為了反抗強權,因此它本身也一直都在向着更多元、更包容、 更豐富的方向發展。

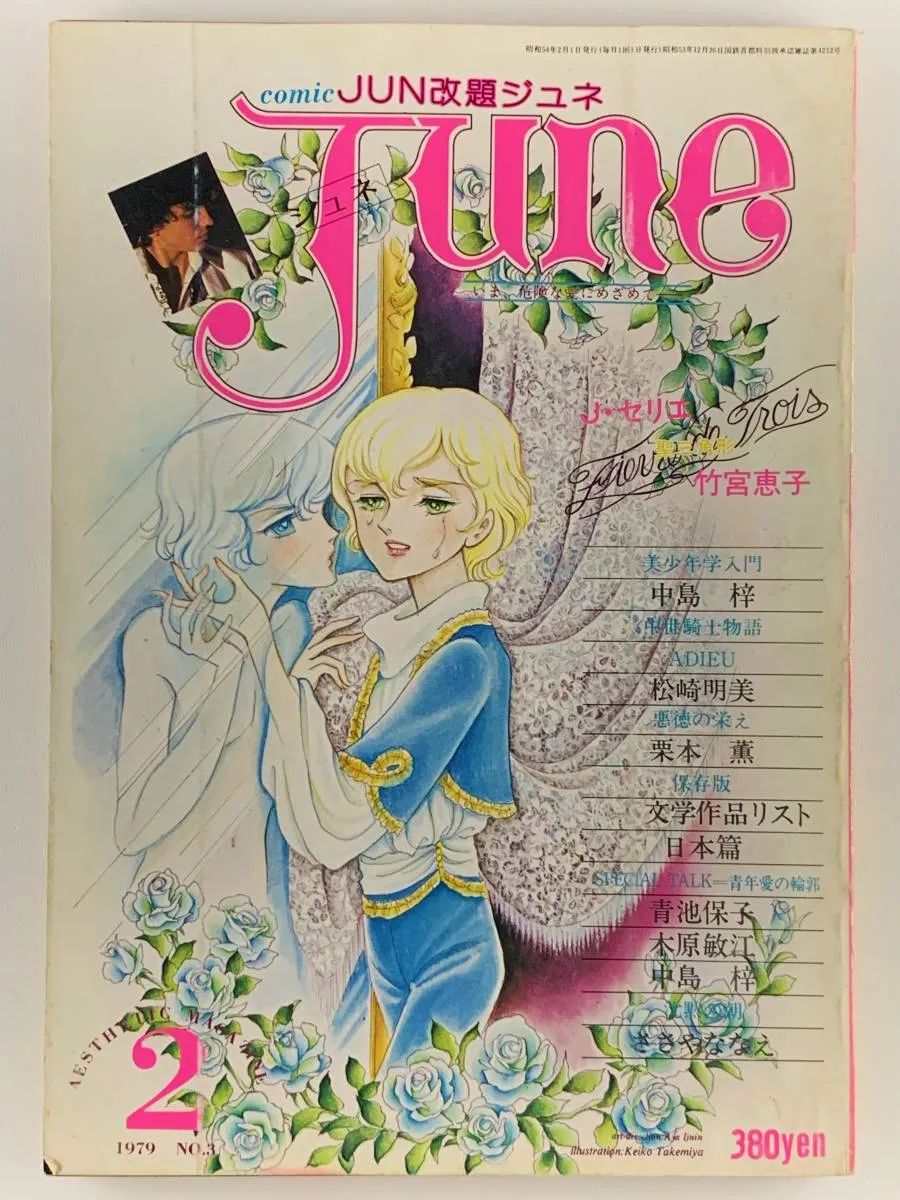

JUNE 雜誌封面

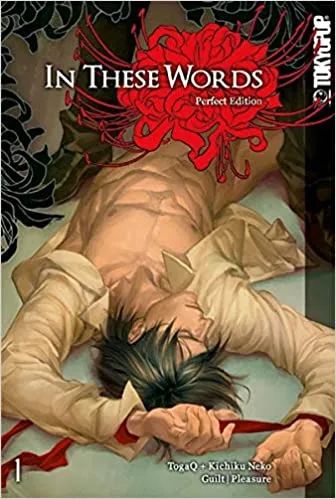

以耽美專門雜誌**《JUNE》的創刊(1978年,原名《JUN COMIC》)為標誌,女性通過幻想男性之間戀愛情節滿足自身情感需求的“想象共同體”初具規模,愛好耽美的創作者與讀者們終於有了自己的創作陣地。而到了80-90年代,隨着日本同人文化的發展和繁榮,一批原本以年輕男性為主要受眾的漫畫,比如《足球小將》和《聖鬥士星矢》**,獲得了女性讀者的關注。這些女性讀者中誕生出了一批描繪原作男性角色戀愛關係的同人作者,這些同人作者中的佼佼者進入到業界(比如CLAMP,高河弓等),接下了“少年愛”時代作者們的接力棒,進一步擴充了“想象共同體”的廣度與深度。

CLAMP繪製的《足球小將》同人

在這段時間內,耽美文化逐漸脱離了“少年愛”的基本框架,角色之間的關係逐漸呈現多元化、複雜化,故事情節愈發豐滿。更多不同類別的創作,比如少年漫畫、青年漫畫、小説、遊戲等,也加入到了這種“想象共同體”之中。比如,這段時間中誕生了諸如**《間之楔》、《炎之蜃氣樓》等長篇耽美小説,也誕生了《Banana Fish》、《東京巴比倫》**等一批跨越不同漫畫類別的作品。

《間之楔》:在遙遠的十二號行星阿莫伊上,存在着一個扭曲的社會。這個社會由巨型電腦朱庇特所掌控。為了淨化基因,人類被放逐和改造,黑髮和金髮,分別處於等級的最底層和最高層。

進入了2000年之後,真正定型的日本耽美創作領域則呈現出一種百花齊放的狀態。在當今市場上,我們既可以找到與現實保持一定距離的,更接近傳統“少年愛”的作品,也可以找到**《昨日的美食》**這樣貼近現實的耽美創作,還能看到像《弟之夫》這樣,並不能完全被劃入“耽美”,但受到耽美文化很大影響的作品。雖然筆者在上文否定了從耽美作品中尋找“真實”的可能性,但在當今許多耽美作品中,我們卻能夠找到那種超脱性別、性向、年齡、國籍的,最樸素也是最真誠的人類情感。

昨日的美食:個性認真、擅長料理的律師筧史朗,與温柔體貼的美容師矢吹賢二是一對住在市區小公寓的同志情侶。為了兩人的養老基金,筧律師每天上超市撿便宜,左扣男友的零用錢、右向老家伸手討罐頭、還要嚴格控管每個月的餐費,在柴米油鹽醬醋茶的平凡日常中,烹調出一道道省錢卻營養美味的「愛」的料理。

以《昨日的美食》為例,本作重點不在於刻畫男人之間的愛情糾葛,而是通過史朗與賢二這兩名主角的日常生活,描繪了同性戀人們與周圍的其他人,比如家人、同事、朋友、陌路人之間的瓜葛與往來。作者吉永史在採訪中表示,在她看來,性別刻板印象的受害者不只有女性,男性同樣也面臨着成為一家之主、肩負家族未來的重任。作為一種內涵極其多元的創作模式,耽美為她提供了更寬闊的想象空間,而她希望在作品中表現一種拋開傳統性別刻板印象的,更為純粹、簡單的“關係性”。

另一名漫畫家田龜源五郎則提到了耽美創作與男同性戀文藝創作之間的曖昧性。與上文提到的所有耽美作者不同,《弟之夫》的作者田龜源五郎自稱是一名“男同性戀”作者。他比較有名的作品,比如**《ヴィルトゥース》、《銀の華》等,都並非耽美,而是面像男同性戀羣體**的創作。

主人公彌一獨自撫養正在讀小學的女兒,突然一天家裏來了一位外國男性。原來,彌一多年未聯繫的雙胞胎弟弟涼二,已經去世,而這個外國人自稱是弟弟的“丈夫”

但令人驚訝的是,這樣一位作者的出道作品正是刊載於上文提到的原創耽美漫畫雜誌《JUNE》。同時,田龜源五郎也表示,他並沒有將自己的創作侷限於“耽美文學”或是“男同性戀文學”。他希望不斷吸取各種不同表達方式來豐富自己的作品,在最近幾年的作品中,他也更多地吸收了耽美文化對於角色“關係性”的細膩表現手法。

由此可見,雖然耽美文化是一種以女性為主要創作羣體,並以女性為主要受眾的文化,**但日本的創作者們卻並沒有因此給自己設定侷限,認為耽美只能遵循一種模式,只能表達一種想法。**因此,雖然我們無法將耽美文化中的男性形象等同於現實中的LGBTQ羣體,但至少,**耽美為所有人提供了一方天地,**一個允許人們擺脱傳統父權敍事,尋找自己聲音的場所。

結語:“耽美”還是“性別平等”?這從不是個二選一的問題。

最後,嚴肅聊聊耽美創作和性別平權的關係。

當下網絡上的一部分聲音認為,喜愛耽美、創作耽美是一種反“女權”的行為。很顯然,這是一種謬誤。這種想法實際上是建立在當今國內網絡對“女權”的一種典型的誤解之上的——即,很多人誤認“女權”就是“女性的權益”,誤把**“女權”和“強權”**混為一談。

爭取女性權益當然是女權主義的一個很重要的目標,但女權主義並非如此狹隘的存在。筆者認為,女權主義的核心,在於**“解放”。作為人類現代文明的產物和現代化的必然結果,女權主義存在的目的,是允許更多不同性別、不同性向、不同種族、不同思考方式的人都能夠共同享受人現代文明的成果,而不是把這種成果變成個別羣體的特權。**

日本女權主義學者上野千鶴子在東大開學典禮上的發言

而強權則恰恰相反。無論是傳統的父權制強權模板,還是納粹法西斯、軍國主義、極端民族主義,或者是披着女權外衣的女性至上主義(或稱為母性法西斯),這些強權的思想的核心是一致的,就是製造偶像、統一聲調、抹殺異己。

放在對創作的態度上,女權主義一向歡迎各種不同聲音百花齊放,歡迎來自各種性別、各個階級、各種文化的創作者發出自己的聲音,書寫自己的歷史(也就是相對於“his-story”的“story”),因此,筆者從不認為耽美文化和女權主義是矛盾的,正相反,耽美文化也在女權主義理解、包容的範疇之內。實際上,耽美文化能夠繁盛至今並不斷擴展其邊界,本身就是女權主義影響不斷擴大的一個表現。

來自《昨日的美食》

每個人都希望他人聽到自己的聲音,希望自己的想法能夠獲得更多的贊同。但我們必須得承認,世界上每個人都是擁有自己想法的個體,每個人都註定與他人不同。因此,與其無休止地爭吵,不如將精力投身創造。

希望那些希望在不久的將來,無論是喜好BL、BG還是GL的人羣,都能在更加開明、更加多元的網絡中找到自己的容身之所,找到自己的伊甸園。